日光溫室作物秸稈直接還田技術防治連作番茄根結線蟲病害試驗初報

俞兆鵬,吉生成*,呂生舜,黨菊蕓,王建國,孫小妹

(1.甘肅省武威市涼州區農產品質量安全監督管理站,甘肅 武威 733000;2.甘肅農業大學資源與環境學院,甘肅 蘭州 730070)

甘肅省設施蔬菜生產面積達12萬hm2,設施蔬菜已成為全省農業產業中發展速度最快、效益最好、對農民增收貢獻份額最大的產業之一,但同時蔬菜廢棄物處理問題也逐漸凸顯。蔬菜秸稈不僅質量大,而且不易長途運輸、容易腐爛、加工利用價值較低,已成為蔬菜產業可持續發展的制約因素。蔬菜收獲以后,大量作物秸稈被隨意丟棄于日光溫室旁、農村房前屋后及水渠、道路邊等,腐爛后嚴重污染土壤、空氣和水源,也影響了村容村貌,已成為目前農村人居環境整治中處理成本高、處理難度大的“頭疼病”,蔬菜秸稈無害化處理和資源化利用途徑日益成為政府重視和群眾關心的熱點問題。

蔬菜作物秸稈含水量在75%以上,除含有N、P、K營養元素之外,還包含少量微量元素,具有可觀的肥料、飼料和能源價值[1]。針對蔬菜作物秸稈的無害化處理和資源化利用難題,國內外開展了大量的科學研究和實踐探索,取得了一些成果。國內相關研究主要包括飼料化、能源化、肥料化和基質化應用。飼料化利用重點通過青貯、加工飼料蛋白等方式,利用生物或物理技術進行處理;能源化利用重點通過厭氧消化處理有機廢棄物,具有效益高、利用率高的優勢;肥料化利用重點通過直接還田、堆肥、液態肥等方式,具有就近處理、節約成本、操作簡單等特點。國外相關研究主要有秸稈還田循環利用和秸稈離田產業化利用,離田產業化利用包括秸稈發電、致密成型燃料加工、纖維素乙醇生產等方式[2]。

作物秸稈直接還田是解決蔬菜廢棄物和實現農業可持續發展的最佳途徑,也是發達國家的通行做法,英國、美國的作物秸稈還田量達70%左右。秸稈直接還田后不但可增加土壤有機質、土壤養分和微量元素,改善土壤物理性狀,增強各種微生物的活動,提高土壤酶的活性,還可增產增收,改善農產品品質,同時還能減少勞動用工,提高生產效率,具有很強的實用價值和可操作性,對種植戶而言認可度高、易于推廣,是最為經濟且可持續的方式,市場需求潛力巨大,推廣應用前景十分廣闊。蔬菜作物秸稈直接還田利用技術在我國農業上的應用尚處于起步階段,應用效果還需要多方試驗的驗證,特別是對處理菌劑及用量的選擇、還田后對土壤質量及微生物活動和下茬作物生長的影響等方面的研究還處于空白,僅停留在宏觀認識和文獻概括層面。深入研究蔬菜秸稈直接還田技術,可為實現蔬菜秸稈無害化處理、資源化利用提供有效路徑,可從根本上解決設施蔬菜秸稈嚴重污染環境、處理成本高且利用價值低等難題[3]。

近年來,武威市涼州區重點在蔬菜作物秸稈肥料化利用方面進行了有益嘗試,提出了“蔬菜秸稈原位還田+腐熟菌劑+高溫悶棚”的設施蔬菜作物秸稈直接還田處理利用技術。經過試驗研究和示范推廣,已累計推廣日光溫室5 200 多座,處理秸稈、尾菜1.5萬t,取得了良好的經濟效益、生態效益和社會效益。涼州區設施蔬菜以茄果類、瓜類蔬菜為主,已有近30年的種植歷史,根結線蟲病危害程度逐年加重,病害區域主要集中在發放、清水、清源等蔬菜生產重點鄉(鎮)[4]。本試驗在發放鎮根結線蟲病危害嚴重的日光溫室中進行秸稈直接還田,旨在驗證還田后對番茄根結線蟲病的防治效果,為進一步在根結線蟲病危害嚴重的日光溫室內推廣應用設施蔬菜秸稈直接還田技術提供參考依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗于2020年7月—2021年1月在武威市涼州區發放鎮雙樹村某農戶的日光溫室內進行,棚內土壤結構與肥力均勻。棚長67 m、寬8 m,建于2008年,長期以種植番茄為主,棚內根結線蟲病危害非常嚴重,上茬作物為番茄。

1.2 供試材料

供試番茄品種為東方明珠;供試腐熟菌劑為源動利有機物料腐熟劑,十方生物技術(滄州)有限公司生產,挪威·勞道克斯公司創制,登記證號:微生物肥(2018)準字(2853)號,有效菌種為地衣芽孢桿菌、棘孢木霉、黑曲霉、釀酒酵母,有效活菌數≥166 億/g;供試農藥為噻唑膦(顆粒劑),廣東省佛山市盈輝作物科學有限公司生產,登記證號:PD20140147,總有效成分含量為10%。

1.3 試驗設計

試驗設1個對照、3個處理(表1),各處理隨機區組排列,重復3次。各處理小區面積38.4 m2,小區之間起壟隔離,分區灌水、整地、作畦等。

表1 試驗處理設置

試驗于2020年7月4日開始,秸稈還田采用秸稈破碎機(型號:1GQN-140 型,生產廠家為濰坊科比特農業機械裝備有限公司)。菌劑施用方法:按照各處理的用量將腐熟菌劑兌麥麩皮、少量水拌勻撒施,再次耙勻。灌足水后晾曬至7月9日覆蓋地膜,封嚴日光溫室放風口,高溫悶棚20 d。農藥防治方法:沖施噻唑膦顆粒劑處理土壤,用量為2.25 kg/hm2。

下茬番茄于 2020年8月6日定植,2021年1月16日拉秧。栽植密度、肥水管理、植株調整、病蟲害防治等田間管理同常規栽培管理,各處理間無差異。

1.4 調查內容與方法

在處理前(2020年7月3日)和拉秧時(2021年1月16日),每小區分別隨機取20 株番茄,調查根結線蟲病情,計算發病率、病情指數和防治效果;高溫悶棚期間隔天測定2 cm、12 cm 深度土壤溫度,每小區測量3個點,各小區測量點位置橫向平行布點。

1.4.1 番茄根結線蟲田間調查方法 調查時將番茄根系取出,直接用肉眼觀察危害程度,計算病情指數和防治效果。根結線蟲發病等級采用Arabedian 等的分級標準[5]。0 級:根系健康,無根結;1 級:有極少量根結,占全根系1%~20%;2 級:有少量根結,占全根系21%~40%;3 級:根結數量中等,占全根系41%~60%;4 級:根結數量很多,占全根系 61%~80%;5 級:根結數量極其多且大,占全根系81%~100%。

1.4.2 土壤溫度測定 采用探針數字溫度計測定。型號:TP3001,義烏市宏輝電子技術有限公司生產。

2 結果與分析

2.1 不同處理對土壤溫度的影響

土壤溫度直接關系著根結線蟲卵及幼蟲的存活,是影響根結線蟲發病的主要因素,當溫度≥40℃時線蟲很少活動,55 ℃的高溫會導致線蟲死亡[6]。

高溫悶棚過程中不同深度土壤溫度變化趨勢如圖1 所示。悶棚過程中日光溫室室內溫度和土壤溫度隨氣溫而變化,12 cm 深度土壤溫度變化幅度相對較小,整體上2 cm 深度土壤溫度>室溫>12 cm深度土壤溫度>氣溫。

圖1 秸稈還田腐熟過程土壤溫度變化曲線

2 cm 深度土壤溫度中,處理1 和處理3 基本無差異,對照和處理2 無差異,處理1、處理3 比對照、處理2 平均高1.2 ℃,對照、處理1、處理2、處理3的最高溫度分別為58.2 ℃、60.8 ℃、59.7 ℃、60.0 ℃,說明土溫升高的主要原因是高溫悶棚,秸稈還田腐熟過程可使地表土壤溫度略有升高,但腐熟菌劑用量增加對增溫的效果不明顯。

12 cm 深度土壤溫度中,處理1 和處理3 基本無差異,對照和處理2 無差異,處理1、處理3 比對照、處理 2 平均高 1.5 ℃,對照、處理 1、處理 2、處理3 的最高溫度分別為49.5 ℃、52.5 ℃、49.5 ℃、51.7 ℃,說明土溫升高的主要原因是高溫悶棚,秸稈還田腐熟過程可使地表土壤溫度略有升高,但腐熟菌劑用量增加對增溫的效果不明顯。

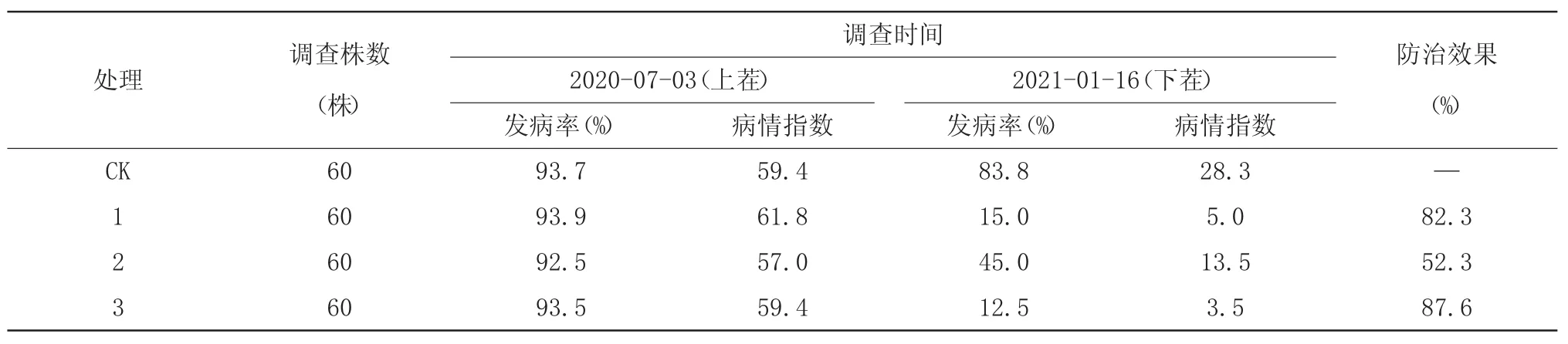

2.2 不同處理對番茄根結線蟲病的防治效果

在處理前對上茬番茄和拉秧時下茬番茄根結線蟲侵染情況進行調查,結果見表2。可以看出處理前上茬番茄根結線蟲病危害較重,整棚內分布均勻,各處理間無差異。拉秧時下茬番茄根結線蟲危害有不同程度的減輕,其中抑制效果最明顯的是處理1 和處理3,發病率均降低了約80%,根瘤極少且小;其次是處理2,發病率降低了約50%,4 級、5 級根瘤很少;對照雖然發病率變化不大,但病情指數降低了一半。由此可見,秸稈直接還田技術對番茄根結線蟲病的防治效果明顯優于農藥(噻唑膦)的防治效果,而農藥防治又明顯優于單純的高溫悶棚,原因可能是對照未進行土壤深翻導致悶棚效果不佳。菌劑施用量與防治效果呈現邊際效應,建議還田菌劑用量為15 kg/hm2。

表2 不同處理對番茄根結線蟲發病程度的影響

3 結論與討論

由于土壤環境的復雜性,采取單一的手段防治根結線蟲病很難達到理想效果,在設施栽培中應因地制宜地采取農業防治、化學防治、生物防治和物理防治相結合的綜合防治方法[7]。日光溫室作物秸稈直接還田是一項集成技術,包含了農業防治、生物防治和物理防治方法。本試驗可看出其防治效果非常明顯,且減少了化肥農藥用量,是一種高效低毒、環境友好的防治方法,理應在農業生產中大力推廣。

本次試驗面積有限,且選擇在甘肅省武威市涼州區夏季(氣溫20 ℃以上)實施,難以客觀準確地反映其與根結線蟲病害的關聯性,需要從不同地區、不同品種、不同季節等方面進一步驗證對根結線蟲病害的防治效果。

日光溫室作物秸稈直接還田技術優點較多,但同塊土地連續還田后土壤重金屬積累量、微生物種群及數量變化等方面尚無深入研究報道,今后應從“植物-土壤-微生物”系統各要素之間的相互作用入手研究日光溫室尾菜直接還田技術的后期影響[8]。

我國是設施蔬菜生產大國,蔬菜秸稈產生量巨大,應該從認識“蔬菜秸稈是放錯位置的資源”的角度出發,將蔬菜秸稈處理利用與農村人居環境整治、全域無垃圾行動、美麗鄉村建設等工作有機結合、統籌推進,發揮綜合聯動的多重效應。日光溫室作物秸稈直接還田可有效解決溫室作物秸稈污染,土壤肥力下降、理化性質破壞及有害因子積累等問題,修復土壤生態環境,對克服日光溫室連作障礙、提高種植戶收入具有積極意義。