系統化康復干預方案對腦梗死患者肌力及負面情緒的影響

張 露 沈曉明

安徽省亳州市中醫院急診科,安徽亳州 236800

腦梗死是臨床診治常見的腦血管疾病,具有發病率高、危害性大、致殘率高等特點[1]。腦梗死患者經救治后易出現不同程度偏癱失語、半身不遂等神經功能損傷性癥狀,給家庭及社會造成沉重負擔[2-3]。既往研究顯示,早期給予腦梗死患者針對性綜合康復干預,對肢體運動障礙改善具有重要意義[4-5]。現階段,臨床上應用于腦梗死偏癱患者的康復干預方法較多,常用方式主要有藥物、針灸、康復運動練習等。本研究主要探討基于現代康復醫學理論的系統康復干預模式在腦梗死患者中的應用措施及效果,旨在為該病患者康復干預模式進一步優化提供更多新思路。

1 資料與方法

1.1 一般資料

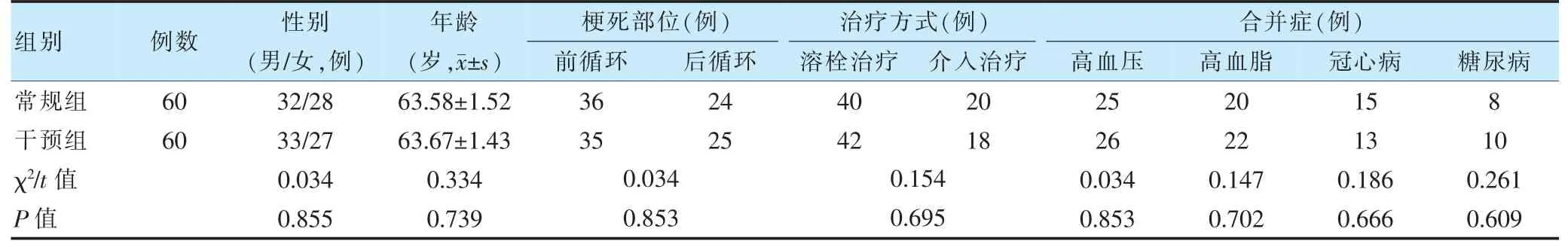

選擇2020 年2 月至2021 年4 月在安徽省亳州市中醫院診治的120 例腦梗死患者,經隨機數字表法將其分為常規組和干預組。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。見表1。本研究符合2013 年修訂的《赫爾辛基宣言》的要求,并獲得醫院倫理委員會批準。

表1 兩組一般資料比較

1.2 納入及排除標準

納入標準:符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》[6]中腦梗死診斷標準,且經顱腦磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)或X 線斷層檢查(computerizedtomography,CT)檢查獲得確診;首次發病,發病至診治時間<24 h;格拉斯哥昏迷評分(Glasgow coma scale,GCS)[7]>8 分,神經功能缺損評分[8]>14 分;年齡≤75 歲;家屬簽署知情同意書。排除標準:存在腦出血或者短暫性腦缺血發作;伴有其他嚴重系統性疾病;存在顱腦損傷、癲癇等疾病既往史;有精神障礙、認知障礙;合并嚴重的心、肝、腎等器質性病變。

1.3 研究方法

治療過程中,常規組給予常規護理干預:①護理人員向家屬及患者本人講解腦梗死發病原因、常見并發癥、治療技術、護理措施、日常相關注意事項等。②給患者提供安靜、整潔、舒適的住院環境。囑咐患者注意休息。告知患者在病情急性發作期必須絕對臥床休息,避免運動。③指導患者做好膳食調整,保持清淡飲食,同時保證機體攝入營養均衡。④定時實施體位轉換護理,做好患者皮膚護理,預防褥瘡、壓瘡等并發癥。⑤嚴密觀察患者使用相關藥物過程中病情變化及相關不良反應發生情況。⑥出院前給予患者常規健康宣教,主要給患者及其家屬講解出院后藥物使用、飲食安排、康復運動鍛煉等相關注意事項。

治療過程中,干預組在常規護理基礎上再加強系統化康復干預。①體位干預。良肢位擺放內容包含仰臥位、臥位、健側位及患側臥位。健側體位時,指導患者打開患側手掌,掌心朝下放置于枕頭上,彎曲下肢,將軟枕放置于患者腿間避免受壓。翻身干預5 次/d,防止褥瘡發生。體位為患側臥位時,指導患者手臂適度外展,掌心朝上并適度外展,彎曲雙腿,上側腿放置于下側腿前面,防止下側腿遭受壓迫。體位為仰臥位時,身體需要保持一定弧度,適度內收髖關節,手臂自然向下垂直,手心朝上,雙腳向上與床面保持垂直,防止足下垂。②肢體康復訓練。給患者做全身肌肉按摩5 次/d,手法主要為按摩、推揉等。指導并協助患者做各個關節多方向運動鍛煉,根據實際情況逐漸將活動范圍及時間增加,避免出現關節攣縮或僵直。患者病情穩定后,在進行被動運動干預的同時,指導患者做相應的主動康復訓練。內容主要包含坐位、站立及步行訓練。坐位訓練時,先做半臥位訓練,然后再每日增加10°。鍛煉時間從5 min/d 開始,再逐漸延長,直至可完全自行坐起。待平衡功能有良好恢復后進行步行訓練。先借助器具進行輔助步行鍛煉,然后再逐漸加大訓練難度和強度,過渡至行走功能鍛煉。指導患者通過拿東西、寫字、折紙等方式進行手部功能恢復鍛煉。③語言功能康復鍛煉。護理人員指導患者進行扣齒、鼓腮、噘嘴、齜牙等動作鍛煉。同時指導患者做舌尖鍛煉,促進語言系統恢復。口舌功能及面部肌肉恢復后,指導患者做簡單的發音訓練,通過對話方式逐漸進行字、詞、句訓練。④認知功能康復鍛煉。選用卡片記憶法,堅持循序漸進原則實施記憶力恢復訓練護理,幫助患者記憶恢復。護理人員通過運用視覺跟蹤等方法實施注意力訓練干預,練習2 次/d,20 min/次,同時指導家屬掌握訓練方法。⑤生活能力康復訓練。指導患者進行洗漱、吃飯、穿衣、如廁等基本日常生活能力鍛煉。⑥心理康復干預。護理人員引導患者通過回憶并講述開心往事、傾聽節奏舒緩優美的音樂等方式淡化消極情緒,緩解精神壓力。護理人員指導患者通過觀看娛樂節目,聽或講幽默、有趣的故事等轉移注意力,減輕對疾病的擔憂。相關康復訓練均進行1 次/d,45~60 min/次,持續進行干預1 周并進行干預效果評估。

1.4 觀察指標

①肌力評估:比較兩組患者肌力恢復情況,肌力共分為0~1 級、2~3 級、4~5 級;改善率為2~5 級例數與總例數之比[9]。②負面情緒評估:干預前(入組時)、干預后(出院時)通過焦慮自評量表(self-rating anxiety scale,SAS)進行焦慮程度測評,采用抑郁自評量表(self-rating depression scale,SDS)進行抑郁程度測評。兩個量表均共包含20 個條目,總分為80 分,SAS評分以50 分作為分界值,總分<50 分為正常;SDS 評分以53 分作為分界值,總分<53 分為正常,兩個量表總分越高,提示患者焦慮、抑郁程度越嚴重[10]。③認知及日常生活能力評估:干預前后選用蒙特利爾認知評估量表(Montreal cognitive assessment,MoCA)[11]評估患者認知功能,評估內容主要為注意力、語言、執行力、記憶力等,分數越高,表明認知功能損害越輕;采用日常生活能力量表(activity of daily living scale,ADL)[12]評估患者日常生活能力,最高分為100 分,分數高表明能力越高。

1.5 統計學方法

采用SPSS 22.0 對所得數據進行統計學分析,計量資料采用均數±標準差()表示,比較采用t 檢驗;計數資料采用例數和百分率表示,組間比較采用χ2檢驗,等級資料比較采用秩和檢驗。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組肌力恢復情況比較

干預組肌力改善情況優于常規組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表2。

表2 兩組肌力恢復情況比較(例)

2.2 干預前后兩組SAS 及SDS 評分比較

干預前,兩組SAS 及SDS 評分比較,差異無統計學差異(P >0.05)。干預后,兩組SAS 及SDS 評分低于干預前,且干預組低于常規組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表3。

表3 干預前后兩組SAS 及SDS 評分比較(分,)

表3 干預前后兩組SAS 及SDS 評分比較(分,)

注 SDS:抑郁自評量表;SAS:焦慮自評量表

2.3 干預前后兩組MoCA 及ALD 評分比較

干預前,兩組認知功能及日常生活能力評分比較,差異無統計學意義(P >0.05)。干預后,兩組MoCA 評分和ALD 評分高于干預前,且干預組高于常規組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表4。

表4 干預前后兩組MoCA 及ALD 評分比較(分,)

表4 干預前后兩組MoCA 及ALD 評分比較(分,)

注 MoCA:蒙特利爾認知評估量表;ALD:日常生活能力量表

3 討論

腦梗死主要因大腦缺血、缺氧引起局部腦組織發生軟化或壞死,進而引起相關病癥[13]。腦梗死發生后,患者偏癱側肢體的肌力明顯降低,肌張力發生改變,主動控制能力不斷減弱,平衡功能降低,異常運動模式出現等,對患者日常活動能力產生嚴重影響[14-16]。在腦梗死患者臨床治療中,康復干預是一個重要環節,直接關系到患者臨床救治效果及預后狀況。

早期系統化康復干預以神經學原理作為理論基礎,主要通過良肢位合理擺放、體位變換、關節被動及主動訓練等刺激相應神經,使受損部位相關皮質區興奮性有效提高,進而促進受損功能更快恢復[17-18]。本研究中,給予干預組患者系統化康復干預后,該組患者肌力改善率高于常規組,患者SAS 和SDS 評分相比干預前和常規組均更低,患者MoCA 和ALD 評分相比干預前均更高,差異均有統計學意義(P <0.05)。該結果顯示,腦梗死患者住院期間,同時加強系統化康復干預,可促進患者肢體肌力顯著增強,同時可幫助患者緩解焦慮、抑郁情緒,促進其認知功能、日常生活能力得到顯著提高。吳運景等[19]指出,急性腦梗死患者護理中加強綜合康復護理干預,可明顯提高總體護理效果,促進患者認知功能顯著改善。系統性康復干預用于腦梗死患者時,通過神經元刺激可使患者神經元興奮性獲得有效調節,對膠質細胞過度增生產生明顯抑制,保證其可更好運動輸出,給患者各項功能恢復創造更好條件[20-21]。良肢擺放、肌肉按摩、活動關節被動或主動運動鍛煉等,可有效降低患者關節僵直、肌肉萎縮、肩手綜合征等并發癥的發生風險,有利于患者肢體肌力及運動功能恢復[22-23]。穩定期加強肢體運動功能、語言能力、生活能力等康復干預,促進患者中樞神經系統功能獲得更好重建,提高受損神經纖維組織的修復效果,進而提高患者運動及生活能力[24-25]。心理康復干預,可使患者負面情緒及時得到排解,增強其康復鍛煉依從性,在康復效果提高中發揮積極作用,進而保證患者獲得更理想的總體康復效果[26-28]。但值得注意的是,腦梗死患者康復干預是一個循序漸進的過程,患者住院期間及出院后均需堅持系統康復訓練,只有這樣才能獲得理想康復效果。

綜上所述,腦梗死患者護理中加強系統化康復干預,可有效提高患者肌力恢復,改善負面情緒,提高總體康復效果。