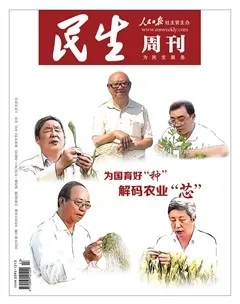

聶守軍:只為一粒好種子

郭鵬

作為黑龍江省農業科學院綏化分院副院長、黑龍江省水稻現代農業產業技術協同創新推廣體系首席專家,聶守軍在黑龍江的“水稻圈”可謂大名鼎鼎。

由他培育的“綏粳18”,在2017和2018年,成為我國單年推廣面積最大的水稻品種。聶守軍和他的水稻種子,也在黑龍江省農業科技成果轉化落地的歷史上,留下了精彩一筆。

如今,該“榜一”桂冠已被其他品種所取代,但是聶守軍從未因此感到失落。“這是好事,說明我國的種子培育在不停地優化。”他告訴《民生周刊》記者,只有攥緊中國種子,才能端穩中國飯碗。

投身育種工作近30年,聶守軍先后被評選為龍江楷模、享受國務院特殊津貼專家、全國優秀共產黨員,還獲得國家科技進步獎一等獎,可謂是榮譽等身。但是聶守軍依舊堅守在科研一線,“不是在田間,就是在實驗室”仍然是他眼下的工作常態。

聶守軍說,他甘愿做一粒扎根泥土的種子,因為他的根,永遠連著黑土地。

6月15日上午,聶守軍從綏化市前往富錦市調研水稻試驗示范田。“主要是看一下水稻大田長勢、田間管理等,我們培育的好多品種,這里都有。”

在近30年里,他培育出水稻新品種50余個,育成品種累計推廣面積1.6億畝,增產稻谷近76億公斤,新增社會效益200億元以上。

種子,是農業的“芯片”;育種,則直接關系到農業生產的命脈。那么,優質水稻種子的標準是什么呢?

在聶守軍看來,好種子一定要口感好,抗性強,產量高。

北大荒集團八五六農場有限公司農技中心副主任柴楠,一直在基層從事農業科研與推廣,與聶守軍在工作中常有交集。柴楠告訴《民生周刊》記者,聶守軍培育的“綏粳18”,這些年基本占領了當地香稻種植的市場,可以說,僅憑借這一款水稻,就可以奠定他黑龍江省水稻體系首席專家的地位。

柴楠估算,在黑龍江全部水稻種植面積中,“綏粳18”可以占到20%左右,“如果這個品種不好,農戶不能這么大面積種植!”

“所以,再好的品種和技術,要得到老百姓的認可、給老百姓帶來收益才是真的好。”幾年來,聶守軍通過技術對接與科技服務,累計在幫扶地區推廣水稻新品種、新技術20余項,帶動農民增收3.8億元。

聶守軍說,培育種子,從試驗到審定,再被大面積推廣,一般需要12年。由此可見,良種選育是一項長期而煩瑣的工作,既需要精細活更需要耐心。

“搞育種,從育種目標的制定、策略選擇到技術路線設計,在育種中摸索經驗,創造新方法,時刻要動腦子思考,想辦法解決問題。”聶守軍這些年一直在琢磨,如何讓水稻既高產又優質。

一粒好種子,從實驗室里培育出來僅僅是第一步,走進田間地頭才更為重要。聶守軍很清楚,新品種更新換代步伐的加快以及市場對良種的期盼,要求科研人員不能做市場經濟的門外漢。

2014年,聶守軍成為黑龍江省科技廳任命的科技特派員。他主動帶著培育的優質高產水稻品種,走村串戶進行推廣。

“聶水稻”也就成了稻農們對他的稱呼。

育種多年,現已功成名就,但是聶守軍并沒有停下來歇一歇的打算。在他看來,出發再遠,也不能忘記為何出發,“離開這片土地,心里就不踏實。”

1969年,聶守軍出生于黑龍江省富裕縣的一個農民家庭。打小接觸農活,讓他對東北的黑土地有著獨特的情感。

1995年,從東北農業大學畢業后,他如愿進入黑龍江省農科院工作,并把科研方向定在了水稻育種上。

“當時農業生產上應用較多的水稻品種,表現優劣參半,要么產量高但抗逆性差,要么品質優卻產量低。從2000年開始,國外水稻品種在黑龍江水稻市場上的占比越來越大。”

那時起,聶守軍就下決心,“要讓黑土地種上我們自己選育的優質高產水稻品種”。

于是,聶守軍就帶領團隊,幾乎每天都在稻田里忙碌,播種、管理、觀察、記載、選擇、收割,再對收獲的水稻進行對比試驗,篩選出理想的材料,然后再播種、管理、收割、對比試驗。一茬一茬的水稻長大成熟,記錄的檔案材料也足足裝滿了幾麻袋。

為了在第一時間掌握水稻長勢和獨特性狀,聶守軍每天騎著自行車奔波在各個試驗田。最艱苦的時候,他的辦公地點只有一間簡陋的小平房。每年2月末,黑土地上依舊冰雪覆蓋,屋里停了供暖,他就一直戴著棉手套、棉帽子。一年中有五六個月在這里工作,一干就是七年。

“有的種子優質不高產,有的種子高產不優質,要想把這兩個性狀結合在一起,就要選出一個綜合得分高、沒有明顯缺陷的選手。”聶守軍說,“打個比方,就像選個考試不偏科的學生。”

然而,從理論上來說,選育的新品種同時具備兩個優良性狀出現的概率只有1.4萬分之一。而聶守軍要做的,正是從1.4萬粒種子中找到那一粒。

最終,他帶領團隊,經過多年努力,最終選育出眾多優質、多抗、廣適的水稻新品,實現了團隊科研經費從無到有、設備設施從簡到精、學科分類從單一到全面發展。

目前,聶守軍承擔國家重點研發計劃、中央引導地方科技發展專項、省“百千萬”工程科技重大專項、省現代農業產業技術協同創新推廣體系等項目及課題20余項,累計經費3200萬元以上。

“沒有最好,只有更好。”聶守軍說,育種之路,沒有盡頭。