小麥育種要有憂患意識

□ 《民生周刊》記者 鄭智維

6月9日,陜西省科技廳在華陰市組織對“鄭麥1860”的15.61畝綠色優質高產高效示范田進行機收實打測產,結果顯示其畝產848.92公斤。

“鄭麥1860”品種是許為鋼團隊選育而成的。除華陰市外,江蘇鹽城、河南的南陽及商丘,該小麥品種機收實打測產均超過800公斤。

許為鋼,中國工程院院士、國家小麥良種重大科研聯合攻關專家委員會首席專家、小麥國家工程實驗室主任。

國以農為本,農以種為先。過去的30多年間,他帶領團隊培育出了14個小麥新品種。

“從育種的角度看,小麥產量未來依然有著較大的增長潛力。”接受《民生周刊》記者采訪時,許為鋼說。

預測需求

糧安天下,種子為基。在過去的30多年,許為鋼帶領團隊在小麥育種的道路上實現了“三步走”。

改革開放后,我國人民群眾生活水平越來越高。在實現吃飽飯的同時,小麥生產還要解決吃得好的問題。

在此背景下,許為鋼預測,強筋、弱筋小麥將成為未來的需求。“除了滿足饅頭、面條等主食的需求外,小麥還要滿足面包、糕點等食品的需求。在這種背景下,強筋、弱筋小麥品種成了攻關的方向。”他說。

在西方國家的食品結構中,面包、餅干、蛋糕等烘焙食品占較大比重。因此,強筋、弱筋小麥品種是西方國家的傳統優勢。

2001年,我國加入世界貿易組織,國外的強筋、弱筋小麥進入我國市場,開始對我國小麥市場形成商業沖擊。當時,國家層面提出,要將強筋、弱筋小麥作為育種攻關的方向。

經過10 年的選育,許為鋼帶領的科研團隊于2001年推出強筋小麥品種—“鄭麥9023”。

隨著社會需求的變化,小麥品種也要不斷提升。“小麥育種,必須要有前瞻性。”許為鋼認為,至少要預測到未來10年國家和社會發展的需要,才可能培育出滿足社會需要的好品種。

本世紀初,當“鄭麥9023”大面積推廣種植之時,許為鋼意識到,小麥僅優質還不夠,在優質的前提下,還要提高產量。作為一個人口大國,對小麥產量增長的追求不能停止。

經過辛勤的培育,許為鋼帶領團隊推出了“鄭麥7698”。該品種將高產和優質很好地結合到一起。中國作物協會評價,作為高產優質小麥品種,“鄭麥7698”引領我國優質強筋小麥品種產量邁上了畝產700公斤的臺階。

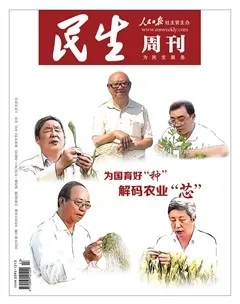

許為鋼(后)與同事研究科研數據。

2011年4月,“鄭麥7698”通過河南省審定。許為鋼又將育種的目光瞄向了未來。他判斷,我國小麥生產要走上一條綠色可持續發展的道路,要能滿足我國農業現代化發展需求,還要適應規模化專業化的生產需要。

在這種指導思想下,許為鋼團隊培育出“鄭麥1860”。歸納起來,該品種有“一突出三高效”(高產性能突出,優質高效、生產高效、加工高效—記者注)的特點。

自主可控

“經過幾十年、幾代人的努力,我國已經建立起了小麥種質資源收集、保存、評價的完整體系,實現了小麥種質資源的自主可控和安全保障。”許為鋼說。

當然,實現了種質資源的自主可控,并不意味著就可以高枕無憂。他認為,從育種的角度看,我國小麥種質資源潛在的多樣性優點還有待進一步發掘。

我國幅員遼闊,不同的生態區有不同的特點,這也為中國的小麥育種提供了豐富的種質資源。通過將不同生態區小麥品種的優點進行結合、疊加,就可選擇出更好的品種。

山東為代表的黃淮北部小麥品種強筋高產為特點,河北省為代表的華北平原小麥品種具有抗旱節水特性,河南、安徽為代表的黃淮南片小麥品種具有高產中強筋的優勢,蘇南地區為代表的長江中下游小麥品種抗赤霉病特性優異,四川和陜西的小麥品種對病害具有較好的抗性……

不同的生態條件,形成了不同的小麥品種優勢。許為鋼認為,這些都是我國能保持國際性領先水平的優勢所在,也為我們小麥品種選育提供了豐富多彩的可能性。

“目前來看,我國的小麥品種不僅做到了完全獨立自主,而且在產量、優質方面比肩世界先進水平。在自主研發、品種選育等方面來看,我國的總體水平也都不落后于國際水平,而且中國是在‘一年兩熟’耕作制度下獲得的,世界發達國家基本上都是‘一年一熟’的耕作制度。”許為鋼說。

從小麥育種技術創新鏈而言,我國也有一些短板。

比如,雖然我國在分子生物學方面的研究水平很高,相關論文發表量很大,但分子育種技術在小麥品種選育過程中的應用還不夠廣泛,某些重大技術的底盤技術來自國外,在應用的過程中,就可能受制于人。科學技術在發展,我們還要避免出現新的短板。

憂患意識

自己雖然沒有挨過餓,但許為鋼對曾親眼見過的饑餓歲月有著特殊的記憶。

1958年出生的許為鋼經常將自己的一段童年記憶講給學生聽:

那是許為鋼剛有記憶的年齡。每天早上,身高一米八的爺爺帶著年幼的許為鋼出去散步。一次,爺爺給他買了一個饅頭。騎在爺爺的脖子上,他美滋滋地吃著饅頭。突然,有人跳起來,一把將饅頭搶走。年幼的許為鋼,哇哇大哭。

“我們這一代人經歷過食品短缺的年代,所以深知農產品的重要性,尤其是糧食安全的重要性。”許為鋼說。

我國是世界上最大的小麥生產國和消費國。作為我國四大主糧之一,小麥年產超1.3億噸,約占全球總產量的17%。

過去的30 多年間,他帶領團隊培育出了14個品種,曾先后獲評全國“杰出專業技術人才”、全國優秀科技工作者,榮獲國家科技進步獎一等獎、河南省科學技術杰出貢獻獎、何梁何利基金會科學與技術進步獎、中國作物學會作物科學成就獎。

從事了幾十年的小麥育種工作,許為鋼深知種子對農業生產的重要性。為把中國人的飯碗端在自己手里,必須做到種業自主。

對于糧食安全、種子安全,他有著自己的思考。中國人已經吃飽肚子了,在口糧供給安全方面目前沒有問題。“但要有憂患意識。”許為鋼說,種子被稱為農業的“芯片”,不僅現在不被"卡脖子",還要確保將來不被"卡脖子"。

未雨綢繆

雖然我國實現了口糧的供需平衡,但也應看到我國耕地資源的緊張。

2021年8月,國務院第三次全國國土調查領導小組辦公室、自然資源部、國家統計局發布《第三次全國國土調查主要數據公報》數據顯示,我國耕地面積19.179億畝。

因為農業結構調整和國土綠化等原因,和10年前相比,我國耕地面積減少1.13億畝。第二次全國土地調查主要數據顯示,截至2009年12月31日,全國耕地約20.3億畝。

“不能僅僅滿足于主糧的供需平衡,而要堅定不移地通過農作物品種改良提高產能,滿足國人對糧食品質的多樣化需求,同時還要滿足現代農業發展的新需求。”許為鋼說。

當前國際局勢動蕩,種業安全的話題也牽動著國人的心。在百年未有之大變局中,如何保持小麥品種的競爭優勢?

面對百年未有之大變局,許為鋼認為,要未雨綢繆。在這一場深刻的變革中,要主動作為,防范未來可能遇到的風險。

在他看來,作物品種選育是一個完整的創新鏈,有上中下游。某一方面某一環節的缺失,可能都會影響種業安全的全局。需要統籌安排,而不要偏廢某些方面某些環節。

“中國飯碗要端中國糧,這就要求種源自主可控,不能出現任何閃失。”許為鋼認為,農作物品種選育方面,政府應發揮應有的主導作用,而不能完全靠資本和市場的力量,這由中國的國情所決定。