花生種源完全自主可控

□ 《民生周刊》記者 鄭智維

“就花生育種水平而言,我國總體上處于國際先進水平,局部領域領先世界。”接受《民生周刊》記者采訪時,花生育種專家張新友說。

張新友,中國工程院院士、河南省農業科學院院長、國家花生產業技術體系首席科學家。

從1984年起,他帶領科研團隊培育出“豫花”“遠雜”系列花生品種50余個。其中,“豫花7號”“豫花15號”“遠雜9102”“豫花37號”等品種成為我國北方花生產區不同時期的主導品種。

“隨著消費的增加,國產油料供需矛盾日益突出,為了解決油料短缺的問題,我國近年來增加了花生的進口。不過,我國進口的只是商品花生,而非種子,我國花生種源完全實現了自主可控。”張新友說。

單產超世界平均水平的兩倍

2021年,我國花生種植面積為7125萬畝,總產量1820萬噸。作為重要的油料作物和經濟作物,花生是我國許多地區農村的支柱產業。

從種植區域來看,我國花生主要分布于黃淮海產區、長江流域產區、華南產區、東北產區、黃土高原產區以及西北內陸產區等。其中,黃淮海花生產區集中程度較高,也是我國優勢突出的花生生產區域。

據了解,河南和山東是我國花生第一大和第二大產區。兩省花生產量占全國總產量將近一半。

人多地少,耕地資源較緊缺,這是我國的現實國情。“要提高農產品的供給水平,我國必須要在提高作物單產方面著力。提高產量,始終是花生品種培育的目標之一。”張新友說。

從世界范圍看,印度是全球花生種植面積最大的國家。不過,由于單產水平較高,我國花生總產量遠高于印度。

通過對比中美兩國花生種植及單產情況,張新友向記者介紹了我國在花生單產方面的明顯優勢。

從單產水平來看,我國河南省和美國相當,一些年份還高于美國。不過,美國全國花生種植面積僅為河南省的一半左右,不到1000萬畝。此外,由于品種生長期長,美國的花生種植模式為一年一熟。而我國通過育種攻關,在穩定提高產量的同時,大大縮短了花生品種的生長期,河南大部分地區和山東、河北的部分地區實現了小麥、花生一年兩熟,較好解決了花生與小麥爭地的矛盾。

“我國花生單產水平超過世界平均水平的兩倍。” 據張新友介紹,雖然單產受多種因素影響,但品種還是影響花生產量最主要的因素之一。此前,我國培育的花生品種曾創造每畝實收780多公斤的單產紀錄。

攻關“優質花生”

過去,我國黃淮海主產區花生的生育期長達130多天,小麥和花生的生長期存在一定時間的重疊,如果等到花生成熟,勢必會影響下一茬小麥的種植。

培育早熟花生品種,解決小麥、花生生長期重疊的問題,曾是張新友團隊的攻關目標。通過品種改良,他們成功將花生生長期縮短到125天以內,甚至更短。早熟品種的育成與推廣,促進了我國黃淮海地區花生種植制度的變革。實現了小麥、花生一年兩熟,從而有效地緩解了糧、油作物爭地的矛盾。由他主持完成的優質高產早熟大果花生新品種“豫花7號”獲得國家科技進步獎二等獎。

高產早熟花生的成功培育,是我國花生育種攻關的一個縮影。據張新友介紹,除提高單產和早熟性以外,我國培育的花生品種優勢還體現在抗病、高油、高油酸等多個方面。

事實上,作為全國花生生產第一大省,河南省的花生產業也曾存在大而不強、多而不優、產業鏈短等問題。

近年來,河南省以“四優四化”為重點,推進農業供給側結構性改革。其中,優質花生即“四優”之一。

在國家、省產業技術體系與河南省重大科技專項的支持下,張新友團隊成功選育了一批高油、高油酸花生新品種。

近年來,隨著人們生活水平提高,我國植物油需求量快速增加,需要進口大豆、油菜籽、花生等一些油料作物來彌補國內市場的不足。因此,“培育高油高產的花生新品種,對增強我國油料自給率意義重大。”張新友說。經過多年攻關,張新友團隊培育出含油量超過55%的高油花生品種10多個,最高含油量超過59%,與一般品種相比,在不增加其他投入的情況下每畝地的產油量可以提高10~15公斤,深受種植戶和油脂加工企業的歡迎。

近年來,我國高油酸花生產業化勢頭迅猛,呈替代普通花生之勢。所謂高油酸花生,是指油酸含量超過75%或油酸、亞油酸比值不低于10的花生品種。

根據市場需求,張新友團隊培育了高油酸花生品種“豫花37號”。如今,該品種已成為河南花生種植的主導品種之一。

“該品種早熟、豐產,在河南省夏播生育期115天左右,可以在小麥收獲以后種植,實現小麥、花生一年兩熟。此外,高油酸花生營養保健價值高,不僅抗氧化、耐儲藏、產品貨架期長,而且長期食用有助于預防心腦血管疾病。”張新友說。

培育出50余個花生品種

良種是最具科技含量的農業生產資料,只有牢牢地掌握在農民的手中,才能發揮其應有的作用。

據了解,由張新友團隊選育的“豫花7號”“豫花15號”“遠雜9102”等品種不僅迅速成為河南省的主導品種,年度種植面積覆蓋河南省適宜種植產區的50%以上。此外,還在安徽、山東、江蘇、河北、湖北、北京等省市得到大面積推廣。

過去的近40年間,張新友團隊為推動我國花生育種技術進步與產業發展作出了突出貢獻。

基因的優劣,決定了一顆種子的好壞。育種就是把優良基因發掘、鑒定出來,再將攜帶這些基因的材料進行雜交、分離、重組、篩選,最后把有用基因重新“組裝”,淘汰掉不利基因。

花生在漫長的馴化過程,經過人為選擇,一些性狀如產量、品質等得到明顯改善,而另外一些性狀如抗病性、抗逆性則有可能因被忽略而逐漸喪失。為了重新找回這些喪失的性狀,張新友帶領團隊系統開展了花生野生種質發掘利用研究,建立了花生遠緣雜交育種技術體系,創制出一批優異花生新種質并育成“遠雜9102”等具有野生種血緣的新品種。

從確定育種目標、選定育種方法、選擇育種親本、組配雜交組合、實施后代選擇、開展生態測試到最后辦理登記手續,完成整個育種過程,一般需要8~10年。如果利用野生種,可能需要15年甚至更長時間。

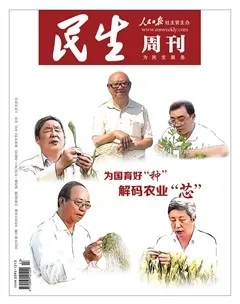

張新友(中)與種植戶探討花生新品種。

從事花生遺傳育種研究近40 年,圍繞高產、早熟、高油、高油酸、抗病性等目標,張新友團隊在國家“863”、“973”、科技支撐計劃、河南省重大科技專項等項目經費的支持下,帶領團隊培育出50余個優質花生新品種,獲得國家科技進步獎二等獎3項。

種源要自主可控

國以農為本,農以種為先。

無論是主糧,還是經濟作物,只有用自己的手攥緊中國種子,才能端穩中國飯碗。近年來,我國將種業振興、種源自主可控作為事關國家發展和安全的重大命題,先后作出系列決策部署。

種源要做到自主可控,種業科技就要自立自強。在張新友看來,和發達國家相比,我國在種業研發的基礎研究領域還有短板,在一些關鍵核心技術方面存在的差距,這些問題需要正視。以基因編輯為例,雖然我國在努力追趕并取得了可喜進展,但目前基因編輯工具的主要專利仍在國外。

從基礎理論研究到重大技術攻關,再到突破性品種培育,種業安全需要全鏈條的創新。

談及貫通產學研的創新鏈條,打好種業翻身仗,張新友認為,不僅要致力于探索育種重大理論問題,解決“卡脖子”技術難題,培育突破性品種,還要與企業結合推動品種的產業化,培育具有國際競爭力的種業龍頭企業。

攻克種子核心技術,需要打造國家種業戰略科技力量。

目前,我國農業生物育種的科研平臺等創新資源分布在不同單位,規模小、力量散、運行效率不高,導致原創性技術和突破性品種少。對此,張新友建議,要加強頂層設計,從國家層面達成全國一盤棋的目標,找準國家重大需求和關鍵技術“卡點”,通過合理布局種業創新平臺,明確任務分工,創新運行機制,從而提高平臺運行效率,實現種業創新領域的全面趕超。