胰島素泵應用于糖尿病治療的臨床效果分析

王瑛瑛

摘要:目的:探討糖尿病采取胰島素泵治療的臨床效果。方法:選取2020年8月至2021年9月收治的糖尿病患者72例,隨機分為觀察組和對照組各36例,對照組采取胰島素皮下注射,觀察組實施胰島素泵治療,對比臨床指標、血糖水平以及治療效果。結果:觀察組血糖達標時間、血糖水平、住院時間以及胰島素使用劑量均低于對照組(P<0.05);觀察組有效率94.44%高于對照組77.78%(P<0.05)。結論:胰島素泵在治療糖尿病患者可有效提升治療效果,縮短住院時間,改善血糖水平。

關鍵詞:糖尿病;住院時間;胰島素泵;血糖;治療效果;血糖達標時間

【中圖分類號】 R587.1 【文獻標識碼】 A? ? ? 【文章編號】2107-2306(2022)12--01

現階段,我國經濟發展迅速,人們的生活習慣以及飲食結構出現了顯著改變,在此種情境下,我國糖尿病患者的人數出現了顯著增加,對人們的健康產生嚴重影響,為醫療系統增加了新的問題[1]。在臨床中,過去常實施皮下注射的方式治療糖尿病患者,獲得了一定成績。但是需要關注的問題是,皮下注射胰島素存在起效慢且操作復雜的不足之處,同時胰島素所消耗的量也多,對于患者的實際需求并不能滿足[2]。在上述情況下,人們對于胰島素泵的關注越來越多。所以,本研究分析胰島素泵治療糖尿病的效果,將72例糖尿病患者作為研究對象,對其中36例患者實施胰島素泵治療,對照組36例患者實施皮下胰島素注射治療,前者效果更佳理想,如下。

1資料和方法

1.1臨床資料

選取72例糖尿病患者(2020年8月至2021年9月)納入研究,隨機分為觀察組36例,男19例,女17例,平均年齡(39.35±1.15)歲;對照組36例,男18例,女18例,平均年齡(38.26±1.07)歲,兩組資料對比(P>0.05)。

1.2方法

對照組:胰島素皮下注射。利用門冬胰島素注射液在三餐前進行皮下注射,初始計量是0.44U/kg,并且在睡前使用中效胰島素治療。結合患者的血糖水平適當加減用量。

觀察組:胰島素泵。首次治療的患者的初始計量為0.4U/kg/d,后根據初始計量的80%治療患者。

1.3觀察指標

①臨床指標:血糖達標時間、住院時間、胰島素使用劑量。

②血糖:空腹血糖、餐后2h血糖。

③治療效果[3]:顯效:血糖水平恢復癥狀;有效:血糖水平下降明顯;無效:血糖水平沒有降低甚至升高。

1.4統計學處理

SPSS18.0分析數據,P<0.05統計學成立。

2結果

2.1臨床指標

組間對比(P<0.05)。見表1。

2.2血糖水平

治療前,組間對比(P>0.05);治療后,組間對比(P<0.05)。見表2。

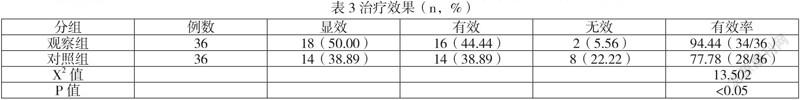

2.3治療效果

組間對比(P<0.05)。見表3。

3討論

遺傳因素、內分泌因素、微生物感染等都可能是引起糖尿病發生的因素。患病后的患者會出現血糖升高、多食、體質量下降、多尿、多飲等癥狀,并且如果患者的血糖沒有得到有效控制則會引起較多的并發癥,嚴重威脅著人們的健康。人們的飲食結構及生活習慣在現在的形式下出現了巨大改變,患糖尿病的人數也是越來越多,極大的威脅了人們健康。該病會對患者正常的工作以及生活產生嚴重影響,會將患者的生活質量大幅度降低,乃至出現較多的并發癥。

目前,在物質水平提升下,人們的醫療觀念也出現了顯著改善,治療糖尿病的關注度也是越來越高。在對糖尿病患者治療的方式中,皮下注射和胰島素泵治療存在的差異顯著,且胰島素泵的優勢更加明顯,可將皮下注射而引起的皮膚感染有效避免,同時存在非常簡單的操作步驟,且效果比較顯著,在治療糖尿病患者中效果更理想[4]。

在臨床中糖尿病存在較高的發病率,對人們健康存在嚴重威脅。現階段臨床對于糖尿病并沒有根治的方法,常采用胰島素等藥物控制患者的血糖水平。本研究的目的是對糖尿病患者采取胰島素泵治療的作用進行分析,希望在醫護人員后續工作的改進中提供參考,將治療糖尿病患者的水平提升,從而對患者的病情更好的治療及控制。本研究結果中,觀察組各項指標均優于對照組。說明胰島素泵在治療糖尿病患者中發揮的作用不容忽視,治療效果較皮下注射效果更優。

總而言之,胰島素泵在治療糖尿病患者中可有效減少胰島素用量以及血糖達標時間,同時可以對患者血糖有效控制,提升治療效果。醫護人員需要對胰島素泵治療糖尿病患者中的優勢及作用具有充分認識,同時將其積極的應用于工作中,依次將更優質的醫療服務提供給患者,對患者的病情更好的控制。

參考文獻:

[1]董新榮.胰島素泵應用于妊娠糖尿病治療的臨床效果研究[J].中國保健營養,2021,31(20):231.

[2]劉靜.臨床護理路徑干預應用于胰島素泵強化治療2型糖尿病患者中的效果[J].醫療裝備,2020,33(16):149-151.

[3]陳偉華.臨床護理路徑應用于2型糖尿病胰島素泵治療過程中的效果觀察[J].特別健康,2019(26):127.

[4]周淑珍.胰島素泵應用于糖尿病治療的臨床效果研究[J].內蒙古醫學雜志,2019,51(4):431-432.