日俄戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期軍用漢語(yǔ)教科書(shū)《從軍必?cái)y:日滿會(huì)話》探究

葛翼緋,寇振鋒

(遼寧大學(xué),遼寧 沈陽(yáng) 110036)

二十世紀(jì)初的日俄戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)了日本近代史上第二次以出版發(fā)行軍用漢語(yǔ)教科書(shū)為主的漢語(yǔ)熱潮,出現(xiàn)這一現(xiàn)象的主要原因在于甲午戰(zhàn)爭(zhēng)期間出版的軍用漢語(yǔ)教科書(shū)在甲午戰(zhàn)爭(zhēng)中起到了重要作用。在日俄戰(zhàn)爭(zhēng)前后出版的軍用漢語(yǔ)教科書(shū)至少有84部[1],其中《從軍必?cái)y:日滿會(huì)話》[2](以下簡(jiǎn)稱《日滿會(huì)話》)就是其中一部最具代表性的軍用漢語(yǔ)教科書(shū)。該教科書(shū)發(fā)行于1904年5月26日,有參加過(guò)甲午戰(zhàn)爭(zhēng)且作為日俄戰(zhàn)爭(zhēng)中日軍重炮軍司令官的日本陸軍少將楠瀨幸彥的題字。該教科書(shū)的編者及發(fā)行者的地址均為廣島市,廣島市為日俄戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的日軍大本營(yíng),市內(nèi)所有書(shū)店均出售此書(shū),且市內(nèi)各商場(chǎng)及廣島車站內(nèi)均有出售。 然而,對(duì)如此重要的一部軍用漢語(yǔ)教科書(shū),目前學(xué)界卻鮮有人涉及。僅有筆者在《日俄戰(zhàn)爭(zhēng)與日本第二次軍用漢語(yǔ)熱——以日本軍用漢語(yǔ)教科書(shū)出版為中心》[1]一文中予以簡(jiǎn)要闡述,但尚未深入探討。該教科書(shū)值得我們進(jìn)一步考釋,探究其成為出征軍人“必?cái)y”之書(shū)的原因。與此同時(shí),對(duì)于該教科書(shū)的研究,有助于我們了解當(dāng)時(shí)東北方言的語(yǔ)言特征,以及該教科書(shū)背后潛在的諸多歷史因素。

一、《日滿會(huì)話》的編寫(xiě)目的及主要內(nèi)容

該教科書(shū)編者為島田孝治,有關(guān)編者的信息暫無(wú)從考證。據(jù)筆者推測(cè),島田孝治應(yīng)該在中國(guó)留過(guò)學(xué)或參加過(guò)甲午戰(zhàn)爭(zhēng),對(duì)漢語(yǔ)掌握得比較嫻熟。該書(shū)的發(fā)行者為廣島市中町五十九番的藤谷寅藏。該教科書(shū)的校對(duì)者標(biāo)注為日本清韓語(yǔ)學(xué)研究所①講師王松齡。中國(guó)人參與校對(duì),無(wú)疑增加了該教科書(shū)的影響力以及語(yǔ)言使用的準(zhǔn)確性。

關(guān)于該教科書(shū)的出版目的,編者在“編者識(shí)”中指出:“清國(guó)語(yǔ)尤為必要,其書(shū)問(wèn)世,不勝枚舉,然僅為普通會(huì)話之書(shū)。適用于軍事用語(yǔ)者甚少,此乃編纂本書(shū)之緣由。”[2]毋庸置疑,該教科書(shū)為參加日俄戰(zhàn)爭(zhēng)的日本軍人而編纂的。如“編者識(shí)”所指,該教科書(shū)為軍事用語(yǔ)教科書(shū),大部分內(nèi)容與行軍、偵察與反偵察,以及命令、恐嚇、奴役中國(guó)人有關(guān)。

該教科書(shū)目錄部分均為日語(yǔ),正文分為上下兩部分,上面為日語(yǔ),下面為與之對(duì)應(yīng)的漢語(yǔ),在漢語(yǔ)旁有標(biāo)注四聲的“○”符號(hào),一聲標(biāo)在左下,二聲標(biāo)在左上,三聲標(biāo)在右上,四聲標(biāo)在右下,漢語(yǔ)右側(cè)用日語(yǔ)片假名標(biāo)注漢語(yǔ)拼音。全書(shū)分為短語(yǔ)和會(huì)話兩部分,正文部分有144頁(yè),其中短語(yǔ)部分為五十頁(yè),涉及“數(shù)字、時(shí)令、天文、地理、人倫、身體及廢疾”等十五個(gè)部分,約占全書(shū)篇幅的35%;會(huì)話部分為93頁(yè),共有動(dòng)詞及形容詞、軍事用語(yǔ)、使役、問(wèn)路等七個(gè)部分,約占全書(shū)篇幅的65%。其中的詞語(yǔ)和對(duì)話有顯著的東北特色。

(一)短語(yǔ)

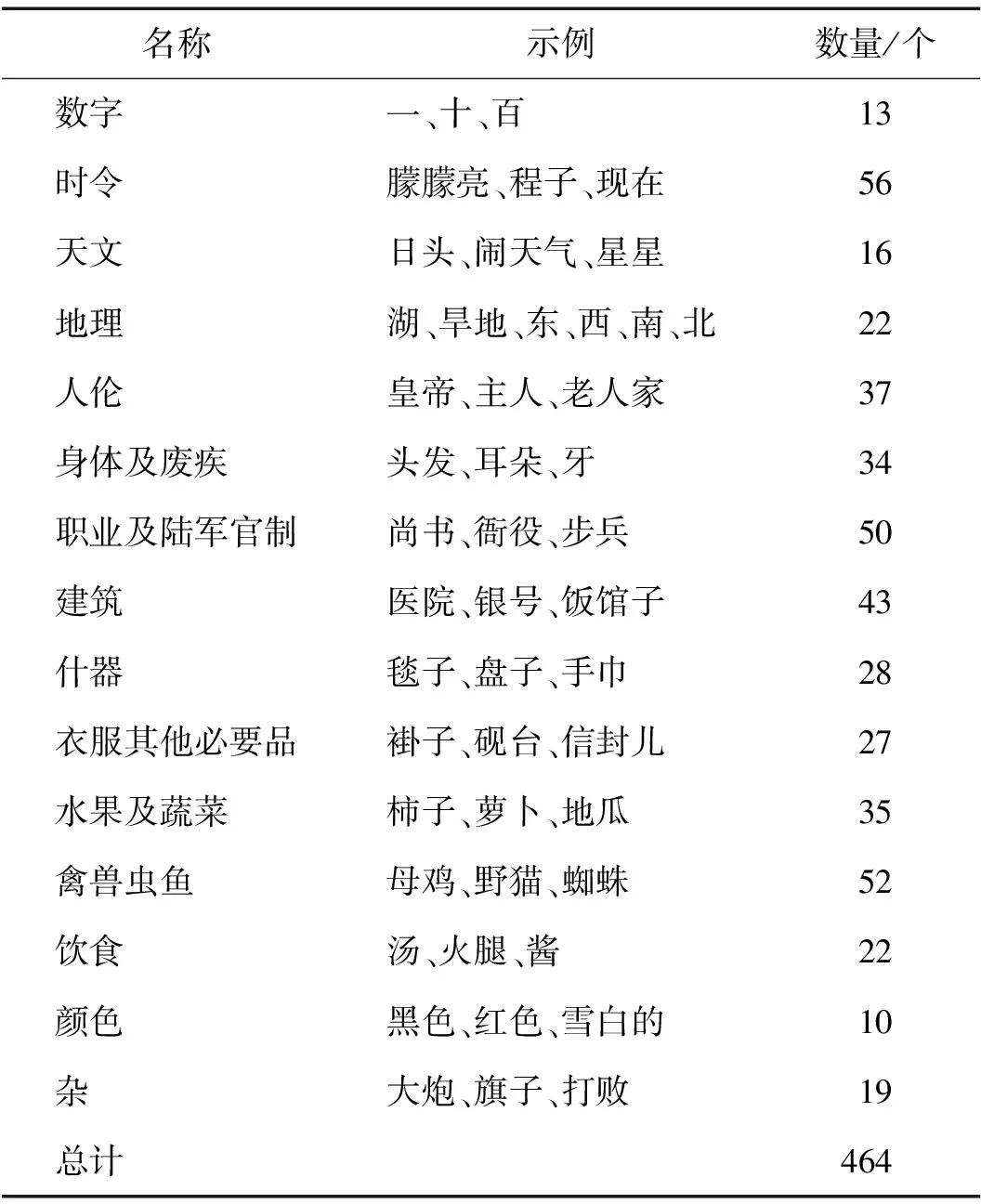

短語(yǔ)主要由十五個(gè)部分組成,具體內(nèi)容如表1所示。

表1 《日滿會(huì)話》短語(yǔ)部分統(tǒng)計(jì)

“數(shù)字”部分列舉了簡(jiǎn)單的十以內(nèi)數(shù)字及常用的“百”“千”“萬(wàn)”等數(shù)詞;“時(shí)令”部分單詞較多,應(yīng)該與時(shí)間對(duì)作戰(zhàn)的重要性有關(guān);另外,“職業(yè)及陸軍官制”部分單詞有50個(gè),無(wú)疑是為了讓日本軍人了解用漢語(yǔ)表達(dá)的軍事術(shù)語(yǔ),便于與中國(guó)百姓溝通交流,進(jìn)行情報(bào)收集。

總之,“短語(yǔ)”這部分內(nèi)容所列舉的詞語(yǔ)在日常生活中均比較實(shí)用,且以名詞為主,說(shuō)明該教科書(shū)的編者認(rèn)識(shí)到,對(duì)于多為初級(jí)水平的學(xué)習(xí)者來(lái)說(shuō),在漢語(yǔ)學(xué)習(xí)中要以更為實(shí)用的名詞為主。日本軍人通過(guò)學(xué)習(xí)該教科書(shū),能夠快速掌握漢語(yǔ)表達(dá)并應(yīng)用到實(shí)際中。

(二)會(huì)話

會(huì)話部分由動(dòng)詞及形容詞、軍事用語(yǔ)、使役、問(wèn)路、找人、買(mǎi)物、散步七部分組成,具體如下。

其一,動(dòng)詞及形容詞。如“出去”“明白”“窄”。會(huì)話部分前19頁(yè)是動(dòng)詞和形容詞,這類詞既可以在句中充當(dāng)句子成分,又可以單獨(dú)成句。編者如此編排,可能與其認(rèn)為記住一些簡(jiǎn)單實(shí)用的動(dòng)詞以及形容詞就可以進(jìn)行基本的交流有關(guān)。

其二,軍事用語(yǔ)。如“你來(lái)的道兒上遇見(jiàn)俄國(guó)的兵了沒(méi)有”“兵里頭有多少受傷的”。會(huì)話部分有17頁(yè)為與軍事有關(guān)的內(nèi)容,再次體現(xiàn)了該教科書(shū)的軍用特性。

其三,使役。如“你快去叫挑夫來(lái)”“你去打水來(lái)”。會(huì)話部分有19頁(yè)都是命令、驅(qū)使、威脅的話語(yǔ),說(shuō)明日軍在東北地區(qū)作戰(zhàn)期間利用中國(guó)百姓為其充當(dāng)苦力。

其四,問(wèn)路。如“上蓋平是那一條道兒”“有岔路沒(méi)有”。會(huì)話部分有9頁(yè)涉及了問(wèn)路、詢問(wèn)路況的內(nèi)容。日軍在某一地區(qū)作戰(zhàn),必然要搞清楚地形,否則不利于部隊(duì)行軍。

其五,找人。如“這兒有住著姓張的沒(méi)有”“家眷都搬了去了么”。此部分在會(huì)話中占了13頁(yè),這類話語(yǔ)在日軍排查奸細(xì)、偵查敵情時(shí)有用處。

其六,買(mǎi)東西。如“青菜是論斤賣的嗎”“再便宜點(diǎn)兒吧”。會(huì)話部分有11頁(yè)涉及購(gòu)物的內(nèi)容,體現(xiàn)了日本軍人在東北生活的諸多細(xì)節(jié)。

其七,散步。如“我們上那兒去呢”“那是海邊兒”。會(huì)話部分有9頁(yè)是與散步有關(guān)的,體現(xiàn)了該教科書(shū)內(nèi)容涵蓋廣泛的特點(diǎn)。

總之,這七個(gè)部分涵蓋的內(nèi)容頗為豐富。書(shū)中所列的句子短小精悍,并且均用日語(yǔ)片假名標(biāo)注了讀音,有利于日本軍人輕松地讀出,并順利運(yùn)用到實(shí)際中。會(huì)話具有東北方言特色,且通俗易懂,在東北地區(qū)的通用性極強(qiáng)。

二、《日滿會(huì)話》的軍事用語(yǔ)特點(diǎn)

《日滿會(huì)話》的軍用漢語(yǔ)教科書(shū)特性在其內(nèi)容上表現(xiàn)得淋漓盡致,具體體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面。

其一,有命令、恐嚇、審訊的。如:“你快去叫挑夫來(lái)。”“若是不聽(tīng)吩咐就打你。”“站住你是誰(shuí)。”諸多類似的句子無(wú)疑是用來(lái)對(duì)中國(guó)人進(jìn)行命令、恐嚇、審訊的。

其二,有行軍問(wèn)路、詢問(wèn)路況的。如:“上蓋平是那一條道兒呢。”“有能過(guò)炮車的橋沒(méi)有。”“水有多深。”在行軍、作戰(zhàn)過(guò)程中,了解當(dāng)?shù)氐牡匦渭敖煌O其重要。這要求軍人掌握好相關(guān)的語(yǔ)句,以便戰(zhàn)事順利進(jìn)行,達(dá)到其預(yù)想的軍事目的。

其三,有貶低俄國(guó)兵的。如:“俄國(guó)的兵是搶人家的銀錢(qián) 壞人家的門(mén)風(fēng) 所以名聲著實(shí)不好。”“人都逃走了 說(shuō)是俄國(guó)的兵要來(lái)。”“那地方是昨兒晚上叫俄國(guó)的兵占了 大家都說(shuō)是官兵所以地方很不安靜。”通過(guò)貶低俄國(guó)兵,反襯日軍的“良好”形象,進(jìn)而達(dá)到“貼近”中國(guó)百姓、拉攏中國(guó)百姓的目的。

其四,有打探情報(bào)的。如:“你來(lái)的道兒上遇見(jiàn)俄國(guó)的兵了沒(méi)有。”“敵兵的探馬來(lái)了沒(méi)有。”“敵兵往哪去了。”“敵兵有多少。”在日俄戰(zhàn)爭(zhēng)期間,派中國(guó)人充當(dāng)打探情報(bào)的間諜不易被懷疑。同時(shí),為了讓對(duì)方理解自己的意思,交流時(shí)必須使用漢語(yǔ)。攜帶該教科書(shū)有利于達(dá)到正常交流的目的。

其五,有偵查與反偵察的。如:“站住你是誰(shuí)。”“你是那兒的人 我是從北村兒里來(lái)的。”“你是干什么來(lái)的 上那兒去。”“你帶著的是什么 這是日本軍隊(duì)給我的護(hù)照。”“趁著月黑子天把敵兵的動(dòng)靜探聽(tīng)來(lái)。”對(duì)于作戰(zhàn)部隊(duì)來(lái)說(shuō),偵查活動(dòng)是必不可少的。這些場(chǎng)景中的對(duì)話設(shè)置,無(wú)疑是在偵查或反偵察時(shí)能用到的。同時(shí),一些地名也表明該教科書(shū)是為在中國(guó)作戰(zhàn)而編纂的。

其六,有安撫民心的。如:“求大人趕緊的來(lái)安慰民心吧。”“別害怕我們是日本的兵保是護(hù)你們來(lái)了 你們放心吧。”“統(tǒng)帶派我們保護(hù)你們來(lái)了。”此類句子是為安慰民心,拉攏中國(guó)人,避免引起中國(guó)百姓的反抗。

其七,有關(guān)于糧食、武器等軍備情況的。如:“這地方兒有什么糧食沒(méi)有。”“大炮都是新樣兒的么。”“大炮有幾尊。”糧食和武器裝備對(duì)于戰(zhàn)爭(zhēng)來(lái)說(shuō)是必不可少的,所以在收集糧食等必需品以及了解敵人武器裝備時(shí),需要掌握相應(yīng)的句子。《日滿會(huì)話》就提供了這種便利。

總之,在中國(guó)東北與俄羅斯開(kāi)戰(zhàn)的日本軍隊(duì),必然會(huì)與當(dāng)?shù)刂袊?guó)人打交道。上述例子具有較強(qiáng)的戰(zhàn)時(shí)實(shí)用性、明顯的侵略屬性,足以說(shuō)明該教科書(shū)是一部地道的軍用漢語(yǔ)教科書(shū),為日本軍人制定軍事計(jì)劃、收集情報(bào)等提供了便利,無(wú)疑有利于軍事作戰(zhàn)的順利推進(jìn)。

三、《日滿會(huì)話》的一般語(yǔ)言特點(diǎn)

該教科書(shū)除了具有軍事用語(yǔ)的特點(diǎn)之外,同時(shí)具有一般漢語(yǔ)教科書(shū)的語(yǔ)言特點(diǎn)。

其一,口語(yǔ)化、兒化詞語(yǔ)布滿全篇。如:“是那一邊兒呢。”“你給我?guī)У纼喊伞!薄岸嘟o你點(diǎn)兒工錢(qián)。”正如書(shū)名中的“會(huì)話”所示,教科書(shū)中的口語(yǔ)化非常明顯,口語(yǔ)化、兒化的語(yǔ)句布滿全篇,增強(qiáng)了該教科書(shū)的實(shí)用性和交際性。

其二,大量運(yùn)用東北方言。日俄戰(zhàn)爭(zhēng)主戰(zhàn)場(chǎng)在東北地區(qū),日本軍人必然要與當(dāng)?shù)貣|北人打交道。學(xué)習(xí)好東北方言有助于日軍與當(dāng)?shù)厝俗匀唤涣鳎玫厝谌氲江h(huán)境中。因而,該教科書(shū)中有大量的貼近現(xiàn)實(shí)生活的東北方言詞語(yǔ)。如:與時(shí)令有關(guān)的詞語(yǔ):朦朦亮、程子、鬧天氣、日頭、工夫兒;與人稱有關(guān)的詞語(yǔ):爺們、娘們;與建筑有關(guān)的詞語(yǔ):炕、接壁子接壁兒;與衣服、食物、日常生活用品有關(guān)的詞語(yǔ):褂子、汗褐兒、包米、胰子。該教科書(shū)不僅收錄了極具東北特色的詞語(yǔ),也記錄了帶東北色彩的語(yǔ)法形式,滿足了日本軍人快速學(xué)習(xí)地道東北方言的需求,有助于他們進(jìn)一步了解當(dāng)時(shí)中國(guó)東北地區(qū)的人文和社會(huì)環(huán)境。

其三,重視詞語(yǔ)的重現(xiàn)原則。該教科書(shū)設(shè)置了不同的交際場(chǎng)景,重復(fù)練習(xí)同類詞語(yǔ),達(dá)到強(qiáng)化記憶的目的。如:“那兒”連續(xù)出現(xiàn)4次:“你是那兒的人。”“打那兒來(lái)的。”“有點(diǎn)事情上那兒去。”“那兒住得有多少人。”“甚么”連續(xù)出現(xiàn)4次:“你是干甚么來(lái)的。”“你帶著的是甚么。”“還有拿著那一個(gè)是甚么。”“有甚么事。”通過(guò)詞語(yǔ)重現(xiàn),使日本軍人能夠掌握重點(diǎn)詞語(yǔ)。

其四,注重與中國(guó)社會(huì)狀況相結(jié)合。由于當(dāng)時(shí)中國(guó)還處于清政府統(tǒng)治時(shí)期,所以該教科書(shū)出現(xiàn)了較多符合當(dāng)時(shí)時(shí)代特征的詞語(yǔ),如“皇帝”“皇太子”“宗室”等與封建皇室有關(guān)的詞語(yǔ),“尚書(shū)”“侍郎”“欽差”等清朝政府各級(jí)官名,“機(jī)器局”“船廠”“銀行”等在清朝統(tǒng)治后期和洋務(wù)運(yùn)動(dòng)后產(chǎn)生的新鮮事物,“洋火”“洋燈”等帶“洋”字的物品名稱。該教科書(shū)不僅要讓軍人掌握語(yǔ)言知識(shí),還要讓其了解時(shí)事、社會(huì)狀況以及中國(guó)人特別是東北人的生活習(xí)慣,以便于日本軍人中國(guó)有更全面的了解。

總之,該教科書(shū)的一般語(yǔ)言特點(diǎn)說(shuō)明其不僅有利于日本軍人在東北地區(qū)執(zhí)行軍事作戰(zhàn)任務(wù),而且方便其在中國(guó)東北地區(qū)的日常生活。

四、《日滿會(huì)話》的優(yōu)點(diǎn)及不足

該教科書(shū)作為一部在戰(zhàn)爭(zhēng)期間廣泛使用的漢語(yǔ)教科書(shū),具有如下優(yōu)點(diǎn)。其一,樣式小巧,便于隨身攜帶和隨時(shí)查閱。該教科書(shū)長(zhǎng)13厘米,寬9厘米,屬于小型口袋書(shū),便于軍人隨身攜帶和隨時(shí)查閱,對(duì)日本軍人快速學(xué)習(xí)、掌握東北方言具有積極作用。其二,采用了循序漸進(jìn)的編寫(xiě)原則。該教科書(shū)的內(nèi)容先從簡(jiǎn)單數(shù)字開(kāi)始,然后是單音節(jié)詞、雙音節(jié)及多音節(jié)詞,最后為簡(jiǎn)單的會(huì)話,遵循了基本的認(rèn)知規(guī)律,貫徹了由易到難、由長(zhǎng)到短、循序漸進(jìn)的編寫(xiě)原則。其三,注重口頭交際技能的培養(yǎng)。編纂軍用漢語(yǔ)會(huì)話教科書(shū)的主要目的是讓日本官兵快速掌握和使用口語(yǔ)色彩鮮明的東北話,學(xué)會(huì)最基本的日常生活用語(yǔ),從而達(dá)到順暢交流、便于軍事行動(dòng)的目的。其四,采取中日對(duì)照的形式。該教科書(shū)的內(nèi)容均采用了中日對(duì)照的形式,便于日本軍人了解漢語(yǔ)的意思。同時(shí),漢語(yǔ)旁還用日語(yǔ)片假名標(biāo)注了漢字發(fā)音,利于日本軍人快速掌握和使用該教科書(shū)。

除上述優(yōu)點(diǎn)之外,該教科書(shū)也存在明顯的弊端。其一,部分用字及注音不準(zhǔn)確。編者在編寫(xiě)過(guò)程中出現(xiàn)了很多漢字書(shū)寫(xiě)、讀音標(biāo)注不夠準(zhǔn)確的問(wèn)題。如:將“拋石頭”寫(xiě)為“砍石頭”,將“一幅畫(huà)”寫(xiě)為“一幅花”,將人(ren)標(biāo)為(len),將駱駝(luotuo)標(biāo)為(luo to)等。其二,有部分語(yǔ)法錯(cuò)誤。如“把他們都牢獄里去”,缺少動(dòng)詞“關(guān)”或“抓”,應(yīng)為“把他們都關(guān)到牢獄里去”;“別叫行李太搖動(dòng)了”,程度副詞不能修飾動(dòng)作動(dòng)詞;“他是為什么猛忽然搬家了的”,語(yǔ)義重復(fù)且雜糅,應(yīng)為“他是為什么忽然搬家”。其三,功利性碾壓科學(xué)性與趣味性。該教科書(shū)的出版目的是服務(wù)于日俄戰(zhàn)爭(zhēng),讓日本軍人在較短的時(shí)間內(nèi)快速掌握東北方言,所以在編排上完全傾向于功利性,缺乏科學(xué)性與趣味性。另外,結(jié)構(gòu)編排上也過(guò)于隨意,如將“動(dòng)詞及形容詞”列為會(huì)話的第一部分,與話題并列起來(lái)。其四,詞性分類與編排缺少系統(tǒng)性。另外,該教科書(shū)在詞性的分類與編排上過(guò)于混亂,如會(huì)話中的“動(dòng)詞及形容詞”列出了漢語(yǔ)里的人稱代詞,不利于學(xué)習(xí)者對(duì)漢語(yǔ)詞性的理解和掌握。

五、結(jié)語(yǔ)

對(duì)近代日本軍用漢語(yǔ)教科書(shū)的研究,有助于我們了解當(dāng)時(shí)漢語(yǔ)教科書(shū)編纂方面的諸多潛在問(wèn)題。日本軍用漢語(yǔ)教科書(shū)的反面效應(yīng)仍然值得我們反思,其蘊(yùn)含的警示與教育意義值得我們探究。

從語(yǔ)料價(jià)值來(lái)看,《從軍必?cái)y:日滿會(huì)話》是一部具有東北方言特點(diǎn)的“必?cái)y”式軍用漢語(yǔ)教科書(shū),體現(xiàn)了19世紀(jì)末20世紀(jì)初東北方言的基本面貌,比較真實(shí)地反映了東北方言的基本特點(diǎn),對(duì)記錄和保存當(dāng)時(shí)的語(yǔ)言文化具有一定的輔助作用,對(duì)研究當(dāng)時(shí)的東北方言具有一定的語(yǔ)料與史料價(jià)值。

從功利視角來(lái)看,該教科書(shū)是為了軍事戰(zhàn)爭(zhēng)而出版的,其露骨的功利性是毋庸置疑的。該教科書(shū)為提升日軍作戰(zhàn)“軟實(shí)力”必然發(fā)揮了重要作用,基本上達(dá)到了讓日本軍人速成漢語(yǔ)的目的,也在一定程度上傳播和推廣了漢語(yǔ)。

從內(nèi)容特點(diǎn)來(lái)看,該教科書(shū)充分體現(xiàn)了日俄戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期日本軍用漢語(yǔ)教科書(shū)普遍顯現(xiàn)的“褒日貶俄”的特點(diǎn)。日軍在想方設(shè)法拉近與中國(guó)百姓之間距離的同時(shí),煽動(dòng)中國(guó)百姓仇視俄國(guó),以便于戰(zhàn)事的順利推進(jìn),助力日本的殖民擴(kuò)張。

[注 釋]

①該研究所于1895年5月由本愿寺成立,是為培養(yǎng)隨軍傳教及海外傳教的僧侶而開(kāi)設(shè)的,并聘請(qǐng)中國(guó)人和朝鮮人作為授課教師。參見(jiàn)中西直樹(shù)《植民地臺(tái)灣と日本仏教》,三人社,2016年,第36-44頁(yè)。

長(zhǎng)春師范大學(xué)學(xué)報(bào)2022年5期

長(zhǎng)春師范大學(xué)學(xué)報(bào)2022年5期

- 長(zhǎng)春師范大學(xué)學(xué)報(bào)的其它文章

- 在線學(xué)習(xí)投入研究分析:現(xiàn)狀與啟示

- 消費(fèi)主義思潮影響高校師范生師德觀的理論和實(shí)證研究

- “灤河之變”再認(rèn)識(shí)

- 外語(yǔ)教材的有效使用:選擇和轉(zhuǎn)換輸入材料過(guò)程與評(píng)價(jià)

——以Globalization’s Dual Power課堂教學(xué)為例 - 創(chuàng)新戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)下東北三省產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新發(fā)展路徑思考

- 基于POA的高中英語(yǔ)閱讀教學(xué)模式實(shí)證研究