數(shù)字人文背景下檔案館知識服務(wù):價值闡釋與運行邏輯

吳文華

摘要:數(shù)字化人本化的迅速發(fā)展,為我國檔案事業(yè)的發(fā)展帶來了全新的思考。本文從數(shù)字化人文環(huán)境下的文獻知識服務(wù)的研究視角,闡述數(shù)字化人文環(huán)境下檔案知識服務(wù)的價值,分析數(shù)字人文背景下檔案知識服務(wù)的運作邏輯。

關(guān)鍵詞:數(shù)字;人文檔案館;知識服務(wù)

一、檔案館知識服務(wù)價值闡釋

(一)創(chuàng)新知識服務(wù)理念

數(shù)字化人本的現(xiàn)代信息化技術(shù)為檔案館的知識服務(wù)觀念帶來了新的變革,實現(xiàn)了檔案資源的整合、價值的雙向創(chuàng)造、開放上的共享,打破了檔案用戶對檔案館的既定觀念和思維模式。在數(shù)字化人文環(huán)境下,檔案館應(yīng)發(fā)揮其新方法、新手段、新觀點,聯(lián)合圖書館、博物館等各類文化組織,以更高質(zhì)量、更全面、更多樣化的方式,將檔案資源集中起來,匯聚檔案資源,凸顯數(shù)字人文“存量數(shù)字化、增量電子化”的優(yōu)勢;其次,檔案用戶與檔案館協(xié)同合作,檔案館借助檔案用戶重新組合原有知識,挖掘潛在知識價值,檔案用戶獲取優(yōu)質(zhì)知識服務(wù),降低知識交互成本;最后以人文交流、知識傳遞為導(dǎo)向,拓寬知識服務(wù)共享范圍,消除檔案知識的“數(shù)字鴻溝”,真正反映了檔案館的服務(wù)性質(zhì)和社會責(zé)任。

(二)滿足知識服務(wù)需求

在信息社會飛速發(fā)展的今天,“大數(shù)據(jù)”和信息的大爆發(fā)已經(jīng)是一個時代的標(biāo)志,信息和知識每天都在迅速地產(chǎn)生和更新,生產(chǎn)和提供以知識為主的生產(chǎn)工具,知識的需求量越來越大,知識的數(shù)量也越來越多。數(shù)字化的人文主義有助于提高文字材料的可擴充,促使文字種類多樣化。數(shù)字化人文科學(xué)是一種將學(xué)習(xí)和科研結(jié)合起來的技術(shù),它既可以對文字進行再加工,又可以制造出與之對應(yīng)的數(shù)據(jù)庫和平臺,以適應(yīng)不斷增加的使用者對信息的服務(wù)要求。基于數(shù)字化人本的檔案庫知識服務(wù),能夠?qū)κ褂谜叩膫€性化需要進行細(xì)致的剖析、對使用者的需要的追蹤、對潛在的使用者的分析、對其進行預(yù)測性的開發(fā)與整合,為檔案使用者提供嵌入化、個性化知識服務(wù)。

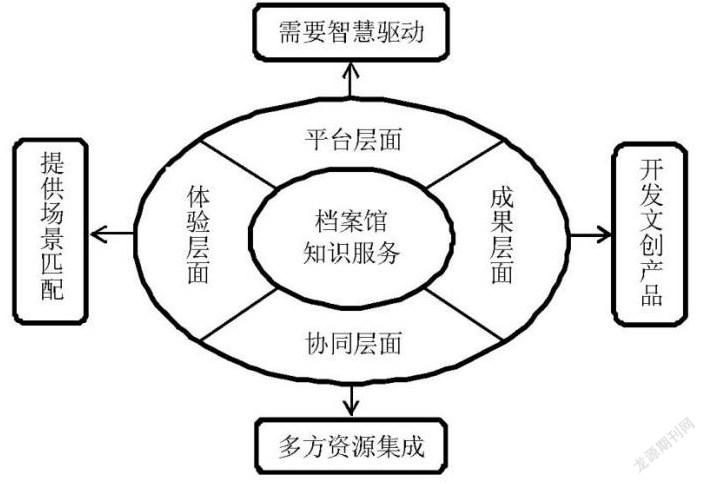

二、檔案館知識服務(wù)運行邏輯

(一)智慧驅(qū)動:知識平臺服務(wù)

在數(shù)字化人本的時代背景下,圖書館的知識庫要以智能為導(dǎo)向,以知識的方式為檔案使用者提供信息資源。高校圖書館的知識庫信息服務(wù)主要分為:知識研究平臺和知識交流平臺。在知識學(xué)習(xí)平臺中,檔案館使用者可以結(jié)合自己的學(xué)習(xí)成果,總結(jié)自己的學(xué)習(xí)成果,創(chuàng)造出屬于自己的知識成果,并借助“知識平臺”將成果進行展示;在知識交流平臺中,檔案用戶不僅可以與各界學(xué)術(shù)人士開展信息與思想的交流,還可以通過知識平臺服務(wù)不斷學(xué)習(xí)新知并豐富自身知識儲備。在數(shù)字化人文環(huán)境下,圖書館的知識庫是信息交互和信息交互的體現(xiàn),也是各方智力的合力推動。

在數(shù)字化與人學(xué)融合的時代背景下,高校圖書館應(yīng)當(dāng)立足于“智能”的特征,以“智能”為核心,積極探索“數(shù)字化”與“知識”的關(guān)系,并結(jié)合當(dāng)前社會探討熱點及碎片化知識應(yīng)用理念,不斷促進知識平臺服務(wù)升級更新。比如喜馬拉雅 APP,它是一款以語音為主要播放形式,主要內(nèi)容為特色信息,根據(jù)用戶需求而研發(fā)的一款基于用戶需求的 APP。以文化、新聞、歷史、綜藝為主,共分13大類,使用者可以依自己的資源,在此基礎(chǔ)上進行分段式的研修,或依自己的需求,進行有針對性的選擇。比如“得到” APP,是羅輯的一個開發(fā)小組,于2015年12月推出的,目的是向使用者提供一種“過濾、抽取”的“資訊”和“資訊資訊”,使用者只需支付一筆錢,即可獲取相關(guān)資訊與資訊。“得到”通過專業(yè)化的、系統(tǒng)化的知識服務(wù),可以讓使用者在有限的時間內(nèi)獲得具體的知識,從而實現(xiàn)對知識的過濾,從而減少了浪費的時間。

在數(shù)字化人文環(huán)境下,檔案信息平臺的建設(shè)要堅持“以人為本”的學(xué)習(xí)觀念,通過對成功者的實踐探索,發(fā)掘其成功要素,使之合理化,融入到檔案知識平臺服務(wù)中。比如將“喜馬拉雅”“得到”等智慧服務(wù)平臺的要素運用于檔案建設(shè),實現(xiàn)準(zhǔn)確的市場與受眾,提倡終身教育,不盲目地去追逐海量的用戶,為特定群體提供高質(zhì)量的服務(wù)。圖書館知識資源庫能夠?qū)χR進行科學(xué)的歸類,以適應(yīng)不同群體的知識需要和使用習(xí)慣,從而達(dá)到知識最大化和最省力的目的。同時,在借鑒其它的信息服務(wù)平臺的基礎(chǔ)上,建立起專門的信息資源庫,為檔案庫的信息資源和為檔案使用者提供最優(yōu)的平臺,以智能的方式進行創(chuàng)新。

(二)文創(chuàng)產(chǎn)品:知識成果服務(wù)

從數(shù)字化人文角度看,要以特色化的方式,融入地方特色和少數(shù)民族文化,并在全面理解檔案館藏內(nèi)容的基礎(chǔ)上,結(jié)合館藏資源特點,整合文學(xué)、歷史、創(chuàng)新等各類要素,形成檔案館因地制宜化發(fā)展模式。在數(shù)字化人本發(fā)展的大環(huán)境下,圖書館的知識成果服務(wù)要與時俱進,與合作單位、研究各類尖端技術(shù),把握檔案使用者的利益,將他們的研究成果運用到知識成果服務(wù)中,為知識成果服務(wù)發(fā)展提供技術(shù)來源,助力文創(chuàng)產(chǎn)品的面向發(fā)展。以故宮博物館的文化創(chuàng)意為例,故宮博物館利用自己的研究和與公司的協(xié)作,結(jié)合文獻和藏品,將其結(jié)合起來,形成一套完整的故宮文化,弘揚和傳播中國文化。而毛戈平的鎏金鳳冠口紅,則是借鑒了慈禧太后的畫像,借鑒了故宮的收藏,在紫荊城內(nèi)舉行的儀式上,得到了廣泛的好評和好評。故宮文化創(chuàng)意產(chǎn)品的成功,為檔案館文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,以及持續(xù)地引進有影響力的文化創(chuàng)意精品,為檔案用戶提供知識成果服務(wù)。

尤其是檔案局要把檔案知識與檔案使用者的日常活動聯(lián)系起來,把檔案知識與檔案使用者的日常活動聯(lián)系起來。比如,四川省自然資源數(shù)據(jù)庫不斷創(chuàng)新,努力讓文獻資源在為自然資源的經(jīng)營提供服務(wù)的同時,能夠更好地與人們的日常活動相結(jié)合,使檔案的信息“活”在了今天。這個資源庫發(fā)行了一系列的文化創(chuàng)意作品--雨傘和檔案包.《四川省地質(zhì)圖》采用1991年出版的傘形,以四川地區(qū)的不同顏色標(biāo)志,反映出四川地區(qū)的復(fù)雜地質(zhì)結(jié)構(gòu)。而檔案袋的設(shè)計采用了《四川省地質(zhì)圖》的一九四六年,色彩以卡其為主要色調(diào),以突出地質(zhì)數(shù)據(jù)圖的歷史氣息。文創(chuàng)商品讓檔案知識在做好檔案傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上,走出檔案知識,走出檔案工作,走出檔案知識的專業(yè)化、嚴(yán)肅化局面,使檔案知識更加靈動地呈現(xiàn)在檔案用戶面前,走出檔案產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路。

結(jié)語

通過結(jié)合“3D”模型和“VR”等可視技術(shù),實現(xiàn)了對館內(nèi)實物和文獻的再利用。這種方法既能增強讀者的參與和經(jīng)驗,又能通過實物場景的特殊呈現(xiàn)形式來展示檔案,從而提升檔案的服務(wù)品質(zhì),從而為圖書館提供更好的信息體驗。

參考文獻:

[1]鞏淑芳.我國智慧檔案館研究現(xiàn)狀分析[J].檔案,2021(09):19-22.

[2]徐朝欽.高校檔案館文化記憶功能構(gòu)建的問題與策略[J].檔案管理,2021(05):70-71.DOI:10.15950/j.

[3]杜軍.綜合性檔案館館藏資源建設(shè)與開發(fā)利用思考[J].蘭臺內(nèi)外,2021(26):46-48.