響應智能模式的組織重構

邱國棟 任博

[摘 要]組織是推動社會進步與發展的重要載體,面對不同時代特點,組織與環境呈現出變與不變的永恒辯證關系。在新的一輪革命浪潮下,數字化和數據驅動等技術的興起從根本上改變了當今的商業環境,技術正在塑造新的組織模式。基于此,文章對人類管理思潮發展脈絡進行分析,明確了組織、環境、管理主體、管理介質及管理客體之間的關系。為了進一步驗證推論假設的準確性及可信度,基于企業再造視角,借助扎根理論研究方法,以上海洋山港作為研究案例,系統地分析、歸納了其組織發展歷程,提出了一種以協同效應為基礎,針對不同管理問題,嵌入不等且具備“雙親性”的管理介質,在不同的環境條件下,可以將管理主體與管理客體進行最優耦合進而形成“互耦體”,無數個“互耦體”通過介質作用多邊關聯,最終形成具備自學習、自組織、自尋優等特點的深度學習型數字生態組織。研究發現,在智能模式下,組織以互聯網、大數據、區塊鏈等前沿技術作為管理介質,能夠緊密聯系管理主體與管理客體,實現組織的扁平化、柔性化、平臺化及去除“中心化”特性,最終驅動組織由“賦權制”向“賦能制”轉變。

[關鍵詞]“工業4.0”;智能模式;企業再造;組織重構;數字化

[中圖分類號]? F272;F552.7[文獻標識碼]? A[文章編號]? 1673-0461(2022)06-0016-13

一、引言

管理活動是伴隨著人類集體協作產生的,建立在人、資源與環境之上,通過有計劃、有組織、有領導、有控制的活動過程,確保組織在運行過程中能夠更好地達到預定目標。其并不是一種封閉的活動,而是具備開放系統的特征。一方面管理活動能夠影響所處環境,另一方面所處環境亦能影響管理活動。在有關人、組織及管理的研究中,人是最基本的分析單位[1]。人類通過分工合作形成緊密的利益組織,對所掌握的資源進行有效的配置,以此確保組織中的每個個體能夠適應環境的變化而生存。錢德勒曾提出“結構跟著戰略變”觀點,即戰略的變革需要與之配套的組織結構也隨著調整,使組織結構能夠與戰略相適宜,以利于戰略的實施,達到預期的效果。由此,從組織變革角度看,隨著企業外部環境的改變,組織結構亦需跟隨外部環境的變化而主動變革再造。1993年,為了應對信息技術革命所帶來的企業管理環境和運營模式的巨大變化,邁克爾·哈默和詹姆斯·錢皮在其著作《再造企業——工商管理革命宣言》中提出企業再造理論,眾多學者圍繞該理論對企業再造問題開展了具體研究。陳超和陳擁軍[2]指出傳統企業在轉型過程中通過搭建平臺,建立與外部環境中利益相關者組織的外部關系,進而通過平臺與合作伙伴之間的關聯構建平臺生態圈。李海艦等[3]認為互聯網思維重新架構企業的運營模式,以此打造“智慧型組織”,旨在自學習、自適應、自協調、自進化,實現柔性、彈性、輕型發展,與外部不確定性、未來不確定性、環境高復雜性動態匹配和整合創新。當前,人類社會已經從信息社會向智能社會轉變,與人類歷史上其他技術革命相比,人工智能對人類社會發展的影響力將逐步凸顯。普遍認為,關于人工智能的發展歷程主要包括三個階段,一是1956年至1976年的基于符號邏輯推理證明階段。二是1976年至2006年的基于人工規則專家系統階段。三是2006年至今的依靠大數據驅動的深度神經網絡階段。隨著人工智能的發展,其所帶來的歷史性挑戰與時代性機遇并存,基于智能時代的企業經營需要持續創新,以滿足弱人工智能時代乃至強人工智能時代的發展要求。企業在組織變革過程中,有兩個問題需要進一步明確,首先,組織作為生產實踐活動的主體,在智能模式下其結構是否已經發生變化?其次,如果組織結構已經發生變化,其主要構成及存在的形式是什么?

二、智能時代的組織變化、主要構成及其存在形式

隨著以機器學習、生物特征識別和計算機視覺等為代表的智能技術群落逐項落地與聚變賦能,人工智能逐步成為新一輪科技革命和產業變革的核心動力[4],組織變革源于社會變革,社會變革的基礎性力量最終來自“物質生產方式”的變革,而這種變革又與“勞動資料形式密切相關”[5],因而科技革命和工業文明對于社會發展與變遷是不能被忽視的因素,這是沖突對社會變革的體現[6]。由此可以明確,智能時代已經對組織的變革產生了本質上的影響。那么因科技進步而造成的變革性組織,其主要構成與存在形式是什么呢?結合《馬克思主義認識論》觀點可以得知,實踐活動是在一定環境條件下進行的動態過程,它由主體、客體和中介組成,旨在改造客觀世界。主體具有自然性、社會性及意識性,是從事實踐和認識活動的人,包含個人、集團、社會及人類四種基本主體形式。客體具有客觀性、對象性、歷史性,是主體活動的對象及進入主體活動范圍的客觀事物,包含自然、社會及精神三種基本客體形式。中介是主體作用于客體的工具、手段或程序及方法。因此,管理活動中存在三種基本要素,即管理主體、管理客體及管理介質。在組織當中,管理主體與管理客體是其重要的構成部分,如果說人類是管理活動的主體單位,那么人類所掌握的資源可以理解為管理活動的客體單位,資源可以由人類或者自然創造,不僅包括有形物體,也包括用以實現某些既定目標的無形努力[1]。按照日本“社會5.0”概念對社會發展階段的定義,管理客體可以理解為狩獵社會時期的獵具、農耕社會時期的耕畜、工業社會時期的機器、信息社會時期的信息技術以及創造社會時期的機器人。故而,智能社會中的組織基本存在形式是由人、資源、機器人等要素資料構成的高階組織形式。

三、智能時代組織所面臨的主要問題

目前組織變革領域正面臨著一個新的多元化發展趨勢,發展是一個變化的過程[7],要求我們對時間和歷史問題作全新的投入,并愿意通過將變革作為一個持續的過程而不僅僅是一個被割裂開來的不同階段,進而對變革過程與結果之間的關系予以解釋[8]。如果說沖突是管理活動中人類需要面臨并予以解決的問題,那么隨著人類文明的不斷發展,人類的沖突對象不盡相同,人始終作為管理活動中發揮主控作用的管理主體,而在管理活動中處于受控作用的管理客體隨著時代的發展而不斷變化,由此產生了管理主體如何基于現有管理環境更好地在組織當中發揮管理作用,以實現管理主體與管理客體之間的愿景更為凝聚與契合。德國政府于2013年4月在漢諾威工業博覽會上正式提出了“工業4.0”概念,其目的是在提升德國工業競爭力的基礎上引領新一輪工業革命。國務院于2015年5月19日正式印發《中國制造2025》,旨在通過十年努力,使中國邁入制造強國行列。日本前首相安倍晉三于2020年4月在達沃斯論壇上提出了“社會5.0”概念,并指出人類社會的發展經歷了狩獵、農耕、工業及信息四種社會形式,而接下來人類將面臨更具有智慧性的創造社會。不難看出,“社會5.0”概念與德國提出的“工業4.0”概念、中國提出的“中國制造2025”概念有著異曲同工之處。作為管理主體的人類,在不同發展階段面對的管理客體的自我屬性、社會需求、智力水平不盡相同。狩獵社會中人類的施控對象為獵具,二者之間更多的是處于一種簡單的靜態管理關系與模式;農耕社會中人類的施控對象為耕畜,二者之間更多的是處于一種微復雜的單向管理關系與模式;工業社會中人類的施控對象為機器設備,二者之間更多的是處于一種相對復雜的交互管理關系與模式;信息社會中人類的施控對象為信息技術,二者之間更多的是處于一種復雜的雙饋管理關系與模式;創造社會中亦或是“工業4.0”概念下的智能社會中,人類的施控對象為具備深度學習能力的機器人,此時,智能社會情境下的組織如何進行構建以及人類如何對機器人進行管理,從而使得人機關系更為契合,人機所處的組織系統更為穩定,進而使得組織與組織之間更為協同,是智能模式下企業組織再造研究的重點。F14E2FD4-7232-479F-B65B-E7EE54A014A3

四、解凍、變革、再凍結:組織變革過程的介質效應

在地球文明發展的歷史長河中,由于人類受到所處文化環境的變化影響,包括經濟、社會、政治制度、價值觀念、科技知識等,其分配和利用資源的方法也不斷發展[1],這種分配和利用資源的方法可以理解為人類為了更好地適應外部環境變化,依靠管理主體與管理客體之間的一種或多種管理介質所發揮的協同性作用。從組織變革過程看,庫爾特·勒溫(Kurt Lewin)提出組織變革需經歷解凍(變革前的心理準備)、變革(變革過程的行為轉換)、再凍結(變革后的強化)三個過程。從戰略變革角度看,邱國棟和董姝妍[9]研究發現組織記憶與組織遺忘是實現戰略變革的必要條件。結合組織變革過程及戰略變革兩個角度,對于組織而言,尤其是變革中的組織,需要在行為轉換階段引入新的工具、程序或方法,充分發揮介質效應,打破包括習慣、行為、觀念及制度等阻礙變革過程的陳舊狀態,進而保證組織變革的意愿執行與變革進程。對于介質效應的積極作用,現有文獻均給予證實,如張一馳和李書玲[10]研究指出企業的戰略實施能力是人力資源管理影響企業績效的中介變量。徐凱和高山行[11]通過對226家中國企業的調研數據分析發現,企業的技術資源管理對外部社會資本與產品創新之間有顯著的、完全中介效應,即外部社會資本只有在企業具備技術資源管理能力的情況下才能實現產品創新。對比古今中外管理思想可以發現,中國古代孔子提出“己所不欲,勿施于人”的觀點,那么在管理主體“己”和管理客體“人”之間的管理介質就是德。早期西方管理思想,如亞當·斯密(Adam Smith)曾提出勞動分工、經濟人的觀點;查爾斯·巴貝奇(Charles Babbage)提出了工資和利潤分享制度,其管理介質可以理解為“金錢激勵”;詹姆斯·瓦特(James Watt)和馬修·博爾頓(Matthew Boulton)著重于生產計劃編制、生產過程管理、財務會計及人事管理,其管理介質可以理解為“建立制度和技術”;羅伯特·歐文(Robert Owen)在人的因素方面進行了多方面思考和實踐,停止雇傭十歲以下的童工、工時縮短、禁止體罰、改善工人膳食與社區環境,其管理介質可以理解為“人性化”。當管理的歷史車輪行進到工業化革命時期,即19世紀末和20世紀初,弗雷德里克·溫斯洛·泰勒(Frederick Winslow Taylor)提出了科學管理理論,該理論旨在通過一套科學的管理流程提高勞動生產效率,其管理介質可以理解為“規范流程”;亨利·法約爾(Henry Fayol)提出了一般管理理論,對企業進行了整體研究,提出了計劃、組織、指揮、協調和控制五種管理職能,其管理介質可以理解為“制度、流程”;馬克斯·韋伯(Max Weber)提出了相對理想的行政組織體系,強調了制度、能力、知識在組織中的重要作用,其管理介質可以理解為“制度”;霍桑實驗(Hawthorne experiment)強調了組織當中具備非正式組織,領導的作用在于提高工人的滿足程度,并且人類具備社會屬性,其管理介質可以理解為“非正式組織、人的情感”。1949年出現的行為科學,通過研究人類行為的產生、發展和變化規律,進而預測、控制、引導人的行為,以達到充分發揮人的作用、調動人的積極性,其管理介質可以理解為“心理”。通過對人類發展進程及管理理論演變的過程來看,目前針對組織的研究多以管理主體為出發點,通過流程設計、人性假設、行為研究等方式,采取適用于符合時代特點的管理方法,進而形成具有時代特色的組織體系。但縱觀古今,管理產生的目的是為了在內外部環境的運動發展中更好地驅動組織的持續發展。古希臘哲學家赫拉克利特(Heraclitus)曾經指出,人不能兩次踏入同一條河流。哲學中的唯物論、辯證法及認識論思想強調:世界是物質的,其本源是物質,而不是意識;物質是運動的,而不是靜止的,是絕對運動和相對靜止的統一;運動是有規律的,規律是可以認識的,要求我們既要發揮主觀能動性認識、利用規律,又不能違背規律;認識是發展變化的,要時刻保持對自然、對世界的發展式認識觀,所以在科技日新月異的今天,有必要停下匆忙的腳步,認真地回顧歷史、發現歷史,找尋適用于智能時代的管理介質并充分發揮介質效應,進而保證組織在面對外部環境變化時能夠突破心智、快速反應,以此構建一種符合智能社會特征,緊密聯系人、資源、機器人等要素資料構成的高階組織形式。

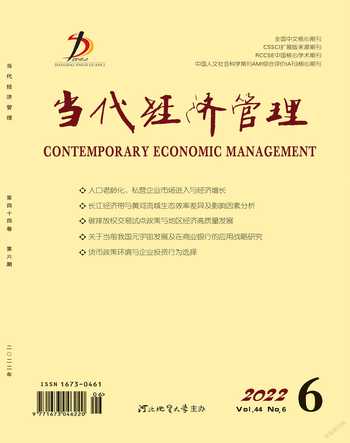

五、理論分析框架

企業在其生命周期中需要經歷發展、成長、成熟、衰退四個階段,每個階段都有其獨特的生命特點。彼得·德魯克(Peter Ferdinand Drucker)[12]認為,創新發展要求企業牢固樹立“要么創新,要么死亡”的信念,我們無法左右變革,我們只能走在變革的前面。在一日千里的結構性調整浪潮中,唯一能夠幸免于難的只有變革的引導者[12]。當企業面臨快速變化的環境時,不只是及時改變戰略以適應變化,而且主動以技術創新或戰略創新發展自己[9]。人工智能作為社會發展和技術創新的產物,已經成為新一輪科技創新和產業變革的核心驅動力。將對誕生于工業時代的傳統管理理論產生沖擊[13]。人工智能為組織提供了兩大類任務輸出:一是決策,基于可用數據的算法審議得出的結論;二是解決方案,解決問題的替代行動方案[14]。智能組織建設依靠對數據的掌握處理能力,從數據到智慧的過程是企業利用大數據能力逐步提升的過程[15],AI對組織的一些影響包括權力轉移、決策責任的重新分配、降低成本和加強服務、人事變動和裁員[16]。組織在每個時間點找尋符合自己發展愿景的相對最優模式,以保證組織的持續發展能力,是組織變革研究中的不變話題。縱古觀今,人類的管理活動面對著變與不變的哲學問題,變化的是周圍的發展環境與管理客體:發展環境包括地緣、政治、經濟、教育、文化、技術等因素;管理客體在一定程度上是時代發展的產物,不同時代,人類面臨的管理對象不盡相同,智能時代管理客體將逐漸顛覆[13]。因此,人類所處的組織系統是不斷運動變化的,相對不變的是管理主體及各組織系統內管理活動所追求的客觀目的,而在管理主體與管理客體之間,存在一種約定俗成或不言而喻的管理介質,管理主體通過管理介質影響著管理客體的主觀意愿并控制其具體行為。反之,管理客體亦能通過管理介質向管理主體傳達組織實際運營過程中所存在的問題及基層對于問題的理解和解決對策建議。其所形成的組織結構能夠隨著外部環境的變化而變化,由此,本文得出以下推論:F14E2FD4-7232-479F-B65B-E7EE54A014A3

推論1:進入21世紀,隨著科學技術的不斷發展,人類現已進入以智能驅動為代表的第四次工業革命階段。艾爾弗雷德·D·錢德勒(Alfred Dupont Chandler)提出“結構跟隨戰略變”觀點,本研究認為,在新的一輪革命浪潮下,數字化和數據驅動等技術的興起從根本上改變了當今的社會環境,社會變革要求“組織跟隨技術變”,即智能時代要求“組織結構跟隨智能變”。

推論2:邁克爾·哈默(Michael Hammer)與詹姆斯·錢皮(James A.Champy)的企業再造理論,打開了信息化時代企業組織再造的大門,在新一輪革命浪潮下,亟須敲響智能模式下組織再造的時代之鐘。與傳統工廠組織相比,智能模式下的組織是一種以數字化轉型、智能驅動等技術為依托,在設備智能化、管理現代化、信息計算機化的基礎上,開展一系列智能化管理、運營、生產等活動過程的“智能工廠”。

推論3:依據《馬克思主義認識論》觀點,推演出智能模式下的組織是由管理主體、管理客體、管理介質構成。管理介質的主要特點是具備“雙親性”,既能很好地代表管理主體的管理主張,又能很好地詮釋管理客體的既定訴求,在兩者之間可以產生積極的協同效應,即“1+1>2”效應。與此同時,按照約瑟夫·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)觀點,創新是生產要素的重新組合,包括產品創新、人員創新、市場創新、開發新的資源及組織管理創新五種情況,本文認為組織創新亦是組織要素的重新組合,傳統組織由管理主體、管理客體(普通資源)、管理介質、環境等要素構成,智能模式下的組織由管理主體、管理客體(智能資源)、管理介質、環境等要素構成。

推論4:由德國物理學家赫爾曼·哈孔(Hermann Haakon)于1971年提出的協同效應是指兩個或多個成分調配效用大于各成分單獨效用之和。20世紀60年代,美國戰略管理科學家伊戈爾·安索夫(H.Igor Ansoff)將協同效應引入企業管理領域,認為協同戰略可以將企業多元業務有機聯結。據此分析,在協同效應的影響下,組織內部或外部的兩種或兩種以上存在形式通過雙親介質影響,能夠形成統一的價值觀,最終實現組織內或多組織間目標的統一,發揮組織最大效能。

推論5:基于艾爾弗雷德·D·錢德勒(Alfred Dupont Chandler)“結構跟隨戰略變”觀點,結合企業再造理論視角,依據《馬克思主義認識論》、約瑟夫·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)創新理論及協同效應機理,本文認為智能時代組織已然發生了質的變化,新型組織結構應該是以協同共生為目標,借助新興技術實現微觀組織內外部、宏觀組織內外部及宏觀組織與微觀組織之間有機聯結,以人本化、去除“中心化”、質效化、賦能化為特征的高階組織模式。

通過以上推論,本文進一步地明確了組織、環境、管理主體、管理介質及管理客體之間的辯證關系。本文認為,在人類歷史發展進程中,組織是根據時代發展而變化的,環境是影響組織發展的客觀因素,管理主體為相對固定的人類,管理客體為時代變化的自然或人為產物,包括獵具、耕畜、機器設備、信息技術、機器人等。與此同時,結合國內外相關研究,對“工業4.0”、“中國制造2025”、“社會5.0”、智能模式、企業再造、協同效應等概念給予深度解析;全面歸納國內外管理理論的發展過程,提出了“管理介質”及“雙親性”概念;通過企業再造視角,明確協同效應在組織變革過程中的作用機理。綜上,本文的理論分析框架如圖1所示。

六、研究設計

(一)數據選擇與研究方法

首先,數據的選擇方法有很多種,包括在某一時間點收集不同對象數據的橫截面數據法、在不同且連續時間點收集同一研究對象數據的時間序列數據法及在不同且連續時間點收集不同研究對象數據的面板數據法等。從人類進化及其組織變革的角度來看,以人為基本研究對象的組織結構是沿著發展時間主軸演變的,“歷史”是唯一的選擇,因為如果沒有追溯到過去的序列,這個理論就無法工作[17]。故而在選取分析案例時著重考慮研究對象的發展連續性。其次,從科學研究方法的性質分類上來看,包括定性研究與定量研究,由于本研究旨在通過全面、系統地收集研究對象各階段組織發展的基礎性資料,通過基礎性資料的原始語句進行實際觀察,在分析、歸納客觀發展規律的基礎上建構新的適用性概念及理論。因此,本文擬選擇吸收量化研究優點并克服了定性研究方式中存在缺乏推廣性、復制性、準確性及嚴謹性等缺點的扎根理論研究方法開展具體研究。最后,由于扎根理論研究方法包含單案例研究與多案例研究,基于單案例研究具有能夠全面而深刻地認識問題,有助于澄清概念、確定變量,利于擬定假設及建立共性理論的優點,因此本文選取單案例進行分析研究。

(二)研究案例選擇

1.國家戰略定位方面

針對不同的研究范圍與研究目的,案例選取的側重點不盡相同。胡汝銀[18]依靠人工智能、大數據、云計算、工業互聯網、物聯網、數字孿生等新一代信息技術賦能,推動企業、產業、經濟與社會全方位實現智能化重塑;羅仲偉等[19]基于對韓都衣舍案例的研究,探索企業內部組織結構的發展趨勢;王鳳彬等[20]基于海爾和 IBM 雙案例跨時期的比較分析,探討企業組織變革的動態演化過程;王易和邱國棟[21]以通用電氣和海爾公司為案例研究組織變革情況。從經濟發展角度看,隨著我國人口紅利的衰減、要素資源約束的加劇,以往依靠需求側管理的實體經濟所帶來的非利好因素日益增多,基于此,黨的十九大會議明確指出,供給側改革的關鍵在于實體經濟。2018年11月6日,國家領導人在實地調研上海之際指出,經濟強國必然是海洋強國和航運強國。明確揭示了海運、經濟和國家戰略三者之間的密切關系,也有力地證明了港口行業作為國家經濟發展晴雨表的重要作用。

2.智能化程度方面

智能是存在于組織中的一種能夠驅動效率與生存的狀態[22]。SCHWANINGER和 FLASCHKA[23]結合適應、學習和發展三個維度定義企業的智能性。其中,“適應”意味企業為了滿足來自外部的需求而自我轉變,“學習”意味企業采取有效行動的能力增加,“發展”意味企業著力一個組織滿足自身和他人需求的能力不斷增長。李健旋[24]以智能技術(智能設施固定資產投資)、智能應用(電子及通信設備制造業專利申請數量)及智能效益(電子及通信設備制造業利潤)三個層面構建了我國制造業智能化程度的評價指標體系。本文借鑒既有文獻關于企業智能化的研究思路,從適應性、學習性、發展性三個維度考量案例企業是否具備智能化特征,以智能化技術(后臺)、智能化應用(中臺)、智能化效應(前臺)三個維度比較評價案例企業的智能化程度。F14E2FD4-7232-479F-B65B-E7EE54A014A3

3.案例選取比對

為了確使研究所引用的案例具備智能時代組織變革發展的代表性,本文基于中國情境,從國家戰略定位(經濟角度)、智能化特征、智能化程度三個方面,對港航相關企業及關于組織變革既有文獻中使用較多的制造業案例(海爾)進行比對,具體情況如表1所示。

4.案例比較分析

首先,本文認為,上海洋山港利用多種現代化技術,實現港口自動化運營、決策,其在智能化特征上與一般意義的“智能工廠”近同。其次,上海洋山港是企業型組織,同時具備智能化特征且擁有成熟的智能化組織改革經驗,該案例與本文研究主題與問題具備高度契合的特定情境。最后,結合我國工業化進程發展情境,考慮智能化發展的地域維度特殊性及智能化應用的產業維度代表性等因素,經綜合評判,擬選擇港口企業作為研究案例。

所選取的港口企業為上海洋山港,其始建于2002年6月,2017年12月竣工投產(四期)。既是中國港口建設的旗艦工程與代表性企業,也是目前全球最大、智能化程度最高、具有完全自主知識產權的數字化與自動化碼頭,代表著我國港口行業在運營模式、技術應用以及裝備制造上的里程碑式跨越升級與重大改革,在智能企業領域具備較強的典范性。眾所周知,傳統港口行業屬于勞動密集型產業,但隨著國家經濟發展、數字化轉型、船舶大型化等因素影響,港口吞吐量日趨增高,對港口提出了更高要求。上海洋山港(四期)自2017年開港以來,操作箱量逐年增加,2017年操作2萬TEU,2018年操作201.36萬TEU,2019年操作327.08萬TEU,2020年操作415萬TEU,其總體吞吐量呈現直線增長態勢。有鑒于上海洋山港在國家戰略定位(經濟角度)、智能化特征、智能化程度等多方面都與韋爾奇“數一數二”法則契合,故本文以上海洋山港作為案例分析企業,上海洋山港組織變革時間發展路線如圖2所示。

(三)數據獲取

為了確保本案例研究的有效性與可信度,在對案例進行扎根分析的過程中,本文摒除預期主觀看法,通過所收集的資料數據引導具體分析,即“在盒子外思考”,嚴格按照三角互證法對研究對象進行多角度比較觀察,以此檢驗資料來源的真實性與可靠性。首先,采用閱讀法收集數據,即通過線上、線下方式閱覽搜集與上海洋山港有關的文件、刊物、影像等公開資料,從中獲取所需要的信息。其次,采用詢問法收集數據,即向港航專業人士詢問有關上海洋山港可信度較高的信息資料。最后,采用調查研究法收集數據,即通過面談調查、書面調查、電話調查、郵件調查、通訊軟件調查等方式,針對特定問題,聽取被調查者的意見與反饋。在整體研究過程中,本文涉及的研究人員及用于研究分析的資料在收集、編碼、分析過程中均嚴格遵循證據三角原則,以此建立嚴謹縝密的證據鏈,提升構念效度與信度。其中,在內部效度方面,明確被解釋變量的改變是因為解釋變量及控制變量的改變所引起的,通過模型構建來匹配解釋變量間的相互關系;在外部效度方面,采用分析類推方法,證實本研究所獲得的結果存在邏輯;在信度方面,通過閱讀資料、詢問資料、調查資料、文獻資料等途徑建立研究資料庫,確保所搜集資料的再次論證性。數據來源及收集方式如表2所示。

(四)分期編碼

組織變革的方式有消極被動與積極主動、問題應對與機會前瞻、漸變與突變、微觀與宏觀等多種角度的區分[20]。本文研究的聚焦點在于外部環境變化對組織結構及管理方法的影響情況,其演變方式具有時間序列特點,按照上海洋山港從智慧港口建設階段起,歸納總結出216條原始語句(其中傳統碼頭期間82條,智能港口建設期間134條)。通過各種調研方式對所搜集原始資料進行整理,按照扎根理論分析程序,對史料進行三級編碼。其中,一級編碼,即開放式編碼,主要是對收集到的史料進行分解、測驗、比較、概念化與類屬化;二級編碼,即主軸式編碼,反復檢查各次要類屬與各類現象之間彼此的關系,開發針對研究現象的概念類屬;三級編碼,即選擇性編碼,通過整合、凝練概念類屬,形成并發展新的構念與理論。

七、基于扎根理論編碼技術的樣本分析

(一)一級編碼:開放式編碼

鑒于一級編碼過程中的初始概念層次較低、數量眾多、信息繁雜,在內涵上具有一定的交叉性,因此本文在進行初始范疇化過程中,主要選取被多次提及的概念。第一,使用ai指代原始語句,將原始語句初步提煉,進而定義現象;第二,本文將所定義的現象提煉為概念(用Ai標識);第三,對所得概念進行初始范疇化,用AAi進行標識,初始范疇化的命名采取三種方式,分別為自行創建、沿用研究文獻中的名字、使用受訪者回復的話語,具體如表3所示。

(二)二級編碼:主軸式編碼

二級編碼是主軸式編碼,目的是發現并建立初始范疇之間的邏輯關系,通過對相關類屬的深度分析,探尋并提煉若干主范疇,具體如表4所示。

(三)三級編碼:選擇性編碼

三級編碼是選擇性編碼,目的是進一步提煉和歸納主范疇之間的邏輯關系,以描述案例研究所呈現出的基本理論框架,具體如表5所示。

堅持以人為本是我黨十六屆三中全會提出的新要求,是我國長期堅持科學發展觀的核心要素,它的根本屬性是以國家經濟發展、國內生產總值增長滿足廣大人民群眾的物質文化需求,深層內涵是為了滿足人的全面發展,是實現人與自然、人與社會、人與人之間和諧發展的思維主線。隨著人類不斷認識、掌握及突破自我的步伐加快,其所處社會逐漸從簡單到復雜,由低級向高級邁進,技術的進步必然引起社會的環境變化,但并不意味著人類在面對新階段、新局面、新時代背景條件下,其社會核心位置的改變,而是愈加體現出“人”的重要性。打造智能工廠并不是不需要人,以人為本依然是不變的準則[25],智能時代組織中增添了更多的智慧元素,可以代替人從事更多危險、繁重及非必要的生產活動,需要明確的是人在技術迭代過程中并不是簡單意義上地淪為“技術性取代”,而是由技術進步促進自我能力的進一步升華。因為所有的智能生產應該是人機結合,終究要服務于人[25]。上海洋山港組織柔性化、增強人本化示意模型如圖3所示。F14E2FD4-7232-479F-B65B-E7EE54A014A3

區塊鏈技術給予組織結構調整帶來新的思維模式,鑒于其本質上是一種“去中心化”的數據庫,具有“去中心化”、開放性、自治性、信息不可篡改、匿名性等特點,將其主要思想引用至組織構建中,一方面可以很好地克服或規避集權組織缺乏彈性及靈活性、應變能力不足、不利于個性與特色發展,以及存在官僚主義、獨斷專行等可能性的弊端。另一方面能夠充分發揮分權組織中各部門及各類人員的主觀能動性,集思廣益、因地制宜地制定具有自身特色的方針與政策等特點。以往研究中,存在將“去中心化”與“無中心化”、“集權管理”與“分權管理”等概念混淆與完全對立的誤區,本研究認為,將集權與分權二元化對立是一個誤區[26],集權程度對組織績效有著重要影響, 不是集權度越高越好, 也不是越低越好[27]。組織“去中心化”,不是沒有中心,而是根據組織運營實際需要,以各節點最佳協同為紐帶,以實現組織既定發展愿景為指引的“局部自治模式”,其主要特征是組織內、組織間在信息對稱、數據共享的條件下,能夠靈活地選擇中心存在位置,適宜地決定中心存在形式。上海洋山港組織廣泛化、去除“中心化”示意模型如圖4所示。

扁平化組織是現代企業中的一種組織形式,是企業適應內外部環境變化提高其技術經濟效果的手段[28],技術的進步帶來組織外部環境的變化,為了應對這種變化,企業實施技術創新戰略,提高企業的核心競爭力,就應隨著市場環境和技術環境的變化不斷調整組織結構,促進企業技術創新,這對提高企業的經營水平創新績效具有積極的現實意義[29]。相較于科層制組織,扁平化減少了組織中層級關系,擴大了組織中某一職權的管理幅度,因此,在組織信息、業務流程等方面的傳遞與處理過程中體現出高效率、低成本等特點。以往,計算機在企業管理中的廣泛應用在某種程度上減少了對中層管理的需要,越來越多的人認識到減少企業的管理層次有利于提高信息的傳遞效率,使人在改變了的組織中工作得更滿意[30]。目前,隨著工業革命進程的加速,新技術? 的出現,客觀地改變了以往的既定工作模式,不僅減少了對中層管理的需要,也視實際業務內容減少了上層管理需要及基層管理需要,通過扁平化組織構建,不斷地向質效化發展。上海洋山港組織扁平化、追求質效化示意模型如圖5所示。

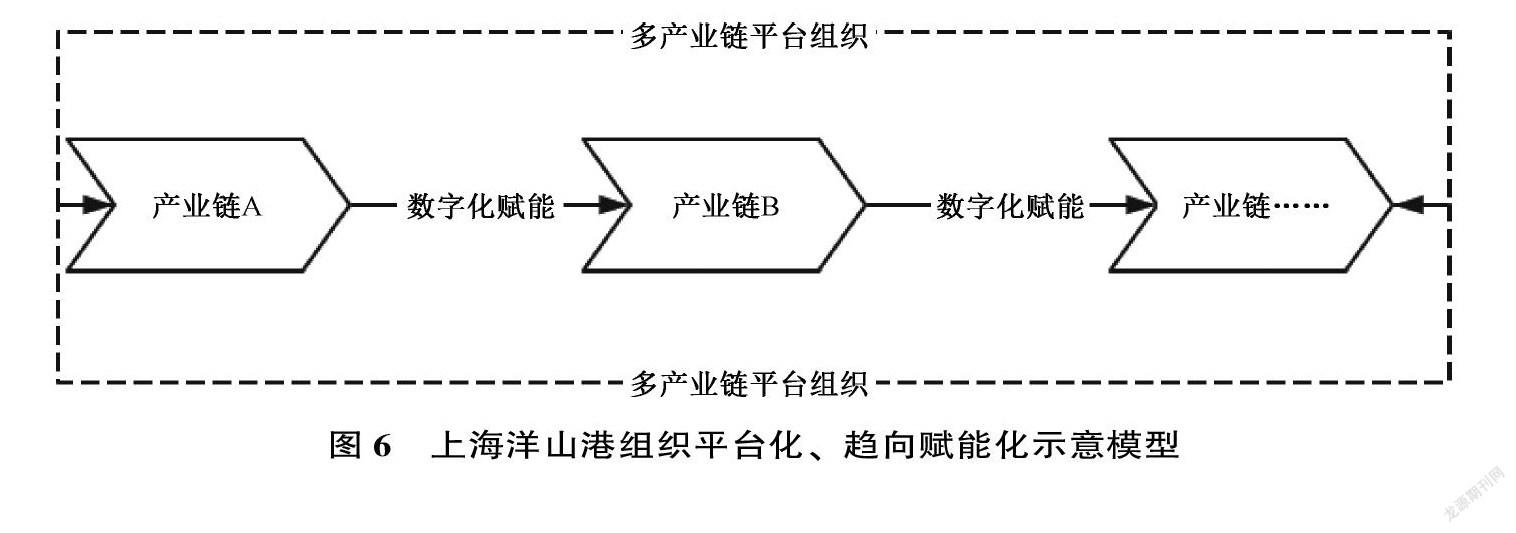

自組織出現以來,協同工作并產生正向的管理效益是組織存在的意義,無論是古典組織理論、行為科學理論亦或是現代組織理論,都旨在與當時外部環境變化特點相匹配、適應。進入21世紀,數據逐漸成為驅動企業發展的新動能,借助數字技術,組織內外的規模經濟及范圍經濟疊加效應愈發凸顯,其通過在模糊的外部方向上無邊、無界、高頻、高速試錯來確定正確發展路徑,通過平臺化實現組織的大規模協作,以此取代以往狹隘的單組織專業分工。平臺組織由于其演化能力和網絡效應方面的優勢受到越來越多的關注[31],依據模塊化原則架構的平臺組織,作為一種能夠個性化動態配置資源并支持創業的組織形式,是企業面向未來挑戰的理想組織形式[32]。組織平臺化實質上是一種由能力簡單、有限的“單細胞體征組織”向能力多樣、無限的“多細胞體征組織”進化的過程,旨在構建在特定條件下組織功能上實現能力、效益、文化、價值等要素擴增、裂變的“干細胞體征組織”。“干細胞體征組織”是組織平臺化的結果與外在表象,平臺化的目的不是為了幾個組織簡單的聚合行為,而是在于通過有效的管理介質將無數個形態各異、分工不同的組織形式有機地整合在一起,平臺中每個組織通過平臺賦予的超額能力,各自承擔特定職能,最終實現平臺組織中各成員效益最大化。上海洋山港組織平臺化、趨向賦能化示意模型如圖6所示。

(四)扎根分析結論:上海洋山港的組織變革路徑

通過三級編碼研究發現,上海洋山港在面對社會技術變革過程中,能主動適應外部環境變化,將企業組織與外部環境進行耦合關聯,破除組織惰性及路徑依賴。通過適時引入適用的管理介質,主動催化組織內部生成協同效應,使得組織各層級在不同環境下能夠在文化認識、管理理念、業務方向等方面產生思想共識,最終實現立足時代、把握前沿,科技引領、擁抱變化的蟬變發展。進一步觀察其組織變革方式,實質上是一種依托于在管理主體與管理客體之間嵌入一種或多種管理介質的介質管理模式(大數據、5G、區塊鏈、物聯網等數字技術)。以管理介質為橋梁,建立聯系組織內部、組織外部的柔性化、“去中心化”、扁平化等特征的平臺型生態圈。生態圈由無數個戰略集團構成,戰略集團之間既存在競爭關系,也存在共生關系[33],生態圈不僅覆蓋供給側,而且向需求端進行延伸[34],一方面連接著無數個處于供給側的由個人、企業、政府及其他相關部門組成的智慧供應鏈,另一方面連接著無數個處于需求側的由個人、企業、政府及其他相關部門組成的智慧需求鏈,組織通過數字賦能、“多鏈”驅動,織繪全球生態網絡,帶動其他關聯產業共同參與并融入“全球價值鏈”體系中,使得上海洋山港的組織體系由傳統碼頭期間的“數字開路”向智慧港口期間的“數字閉路”發展。與外部環境高度聯結,無論組織內外部環境發生漸進變化亦或是突然變化,只要是生態圈中的任何一方參與者發現異常,產生應變動作,就可以在生態圈中引發一系列連鎖反應,進而形成組織發展的正強化式“多米諾效應”。

八、理論構建:傳統組織向智能組織演化的結構路徑

作為全世界擁有最多互聯網用戶的國家,中國的數字市場和數字技術發展迅猛[35]。組織模式與工業革命是更迭循環協同演化的過程,技術革命促進組織變革,組織變革又促進技術創新[21],區塊鏈技術的出現代表著新的生產關系,在新的生產關系下不同主體能夠更好地合作開展新業務[36]。智能時代人類所面對的管理對象復雜多樣,包括具備高智能水平的機械式機器人及對活體動物進行基因改造并嵌入控制芯片的活體機器人,他們不同于以往我們熟知的管理客體,可以通過常規的獎懲措施及行為分析進行日常管理。因為他們自身并沒有或者不同于我們人類所具有的生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要及自我實現需要,他們不再是唯命是從或者條件是從的客體,而是具有高度智力水平的“機器人”。F14E2FD4-7232-479F-B65B-E7EE54A014A3

在以往的組織研究過程中普遍認為管理具有二重屬性,即管理的科學性與藝術性,但在人工智能時代,組織中的管理活動更多需要趨向科學性、藝術性和技術性的協同。組織不僅需要解決管理主體的能力、生理、心理等問題,包括無法適應新時代的技術發展、擔心機器人搶奪工作崗位等。也需要解決機器人在組織中的可控性問題,包括機器人是否能夠按照人類的主觀意愿執行活動,更重要的是,智能時代的組織不再是局限于自我認識、自我管理、自我發展的單邊階段,而是以更為開放、更為包容的姿態迎接或主動構建統一認識、共同管理、協同發展的多邊階段。由此,智能時代中的組織結構不同于傳統組織的結構模式,需要一種新的視角,重新審視人機關系、產業鏈關系、組織內外關系。一方面,在組織中需要構建一種或多種能夠聯系人機的管理介質,在同步管理主體與客體之間思想意識的同時,既能使得人類的管理主張得到有效滿足,也能夠有效喚醒機器人的管理屈力。另一方面,借助數字技術的發展,需要在人與機器人之間搭建一種可以互相交流的學習平臺,以發揮機器人在組織管理活動中的多重作用,包括協助人類開展計劃、組織、領導、控制等管理任務。

未來的組織結構中不再明顯區分管理主體與管理客體,在管理介質的協同效應作用下,組織內的管理主體與管理客體會以協同合作為基本準則,共同朝向組織既定目標努力,最終實現組織效用最大化。管理模式將形成以組織內信息流、物流、商流、資金流四流大循環為主,以組織內外四流雙循環共同促進的發展格局。組織需要更具備開放性、創造性,緊跟時代發展態勢,擁抱技術更新迭代,努力構建一個以人為本,以大數據、區塊鏈、互聯網、深度學習等數字技術為管理介質,通過組織內外關聯方發生協同效應趨同價值觀,進而將各相關產業統一聚合,形成具備柔性化、扁平化、平臺化、“去中心化”、深度學習能力等特征的開放式協同共生發展的深度學習型數字生態組織。具體如圖7所示。

九、研究結論與啟示

(一)研究結論

本文通過對歷史管理思潮的整體發展脈絡進行分析,發現管理是始終貫穿于人類生活中的社會活動,組織是人類開展管理活動的必要載體,良好的組織體系在面對不同的管理情境時,會主動進行適應性改變與創造性破壞,以此推動組織自身的進一步良性發展。結合古今中外管理實踐及前期管理學者的管理思想,可以發現,將人工智能集成到組織中的成功關鍵取決于員工對人工智能技術的信任[37]。不同的管理主體擁有不同的管理主張,不同的管理客體擁有不同的管理訴求,如何有效契合兩者之間的管理主張與訴求,是解決組織內管理活動順利開展的前提。面對這一問題,泰勒的科學管理理論、法約爾的一般管理理論、韋伯的行政管理理論等均給出一種共同解決方式,即在管理主體與管理客體之間引入一種或多種管理介質,介質包括但不限于制度、流程、文化、金錢、約定、心理因素等。基于此,本研究發現并提出了管理介質概念及五條推論假設,為了驗證推論的準確性及可信程度,以上海洋山港為研究案例,通過扎根研究方法,歸納分析其組織發展規律。結果表明,面對科學技術的進步及外部環境的發展變化,上海洋山港在其組織變革過程中以大數據、區塊鏈、互聯網等新興技術為管理介質,構建具備科學性、藝術性、技術性及復雜性等特點的生態組織。隨著技術迭代速度的加快,上海洋山港所面臨管理對象的智能化程度愈加增強,需要視時宜不斷導入新的管理介質,使得管理主體與管理客體之間建立同軌關系。同軌關系的建立需要更多文化互通與信息交流作為支撐,以達到雙方在思想意識上的趨同,最終弱化矛盾、建立共識,形成一種相互關聯、耦合性強、具有協同效應、能夠共生發展的深度學習型數字生態組織結構。

(二)研究啟示

人類社會的發展史是一部 “社會組織化”的歷史。在某種意義上,社會進化的過程也就是組織進化的過程[38]。隨著經濟全球化的進一步發展,世界經濟從服務經濟主導型,逐步向知識主導型、數據驅動的經濟轉變,數字經濟時代開啟[39]。數字經濟時代組織逐漸由“賦權”型向“賦能”型轉變,就社會維度而言,以雇傭關系為前提的組織原理,其核心是以組織為本位的賦權,以最大限度提高組織效率[19]。智能時代是網絡時代的一種高階形式,網絡效應可能成為組織價值創造的源泉和超額績效的來源[40]。傳統的組織結構是由管理主體、管理客體(普通資源)、管理介質、環境構成并相互影響。智能時代的組織結構是由管理主體、管理客體(智能資源)、管理介質、環境構成并相互影響。如果組織中只有管理主體和客體,管理客體會因其他外界因素影響而脫離管理主體的實際控制,但如果在主客體二元關系之間引入適宜的管理介質,會促使管理主體、管理客體、管理介質達到相對平衡狀態,即無論外界環境如何變化,三者之間都會保持相對穩定的發展態勢。換言之,管理介質可以是一個人、一套流程、一種制度、一種契約或是一種主觀、客觀存在的影響力等,其本質是一種可以調和管理主體與管理客體之間矛盾的手段、方法,在特定的時間、地點、位置發揮特定作用,能夠使得兩者之間保持一致的主觀意愿,與管理主體、客體共同構成組織系統,最終實現管理主體與客體之間、組織與組織之間、組織與環境之間的相對平動共生發展。一方面,管理介質的引入要視時宜,并針對內外管理環境的變化予以更新,以更好發揮其在組織中的約束、激勵等限制、促進作用,使得管理過程中的科學性、藝術性及技術性得到兼顧。另一方面,組織中的管理主體與管理客體是相對的,兩者都具備兩種狀態,分別為管理控力與管理屈力,只有主客體之間的控力與屈力達到平衡,才會使得管理效用最大化,即主體對客體既有管理,又不會滅失客體的創造力;與此同時,客體會對主體有一定的屈力,但同樣會有管理控力反作用于主體,驅使其作出正確的決策。

智能技術塑造智能社會,智能社會孕育智能組織[41],深度學習型數字生態組織實質上是一種基于管理介質思想,以時代技術產物為管理介質,以管理介質作為管理主客體之間的溝通橋梁,向與之聯系的供應鏈賦能的生態型網絡。進一步而言,生態供應鏈用整體的、系統的觀點優化整個供應鏈系統,站在自然生態環境及人類可持續發展的高度,應用生態工業學理論設計供應鏈中供應商、制造商、分銷商、零售商等企業和最終用戶的行為,使供應鏈中的物質、能量循環利用,形成的一個相互依存、彼此制約、共同發展的供應鏈共生網絡[42],在此基礎上,通過更加開放的發展格局視角,構建具有深度學習能力的非限制性共生發展型組織結構,是科學管理、一般管理、權變管理等管理學說的進一步發展,其本質是管理主體與管理客體以大數據、互聯網、深度學習等數字技術為介質,實現組織管理目標趨同,共同計劃、組織、領導、控制活動過程,最終實現無邊、無界、無為的管理模式,以應對組織在沒有任何啟動、準備或解凍情況下因沖突帶來的管理挑戰[43]。與此同時,智能時代組織對管理的要求包括人員的“智能化”向“自能化”進階、資源的“有機性”向“協同性”融合、機器的“賦能態”向“能控態”過渡、組織的“資本性”向“智本性”轉變,從而去除剛性化、“中心化”、科層化、線性化,最終形成具備柔性化、廣泛化、扁平化及平臺化特點,擁有深度融合與學習創造能力的組織結構。F14E2FD4-7232-479F-B65B-E7EE54A014A3

[參考文獻]

[1][美]丹尼爾·A·雷恩,阿瑟·G·貝德安.管理思想史[M].孫健敏,等譯.北京:中國人民大學出版社,2012.

[2]陳超,陳擁軍.互聯網平臺模式與傳統企業再造[J].科技進步與對策,2016,33(6):84-88.

[3]李海艦,田躍新,李文杰.互聯網思維與傳統企業再造[J].中國工業經濟,2014(10):135-146.

[4]張光宇,歐春堯,劉貽新,等.人工智能企業何以實現顛覆性創新?——基于扎根理論的探索[J].科學學研究,2021,39(4):738-748,757.

[5]劉方喜.“大機器工業體系”向“大數據物聯網”范式轉換:社會主義“全民共建共享”生產方式建構的重大戰略機遇[J].毛澤東鄧小平理論研究,2017(10):73-79,108.

[6]康佳立.從工業4.0到社會5.0——以德日兩國相關發展戰略的比較為例[J].科技管理研究,2019,39(4):19-24.

[7]VAN DE VEN A H,POOLE M S. Explaining development and change in organizations[J].Academy of management review,1995,20(3):510-540.

[8]高靜美,李宇.組織變革與發展:對未來研究的挑戰[J].管理世界,2010(11):154-165.

[9]邱國棟,董姝妍.從組織記憶到組織遺忘:基于“拋棄政策”的戰略變革研究——以長春一汽發展歷程為案例[J].中國軟科學,2016(9):168-179.

[10]張一馳,李書玲.高績效人力資源管理與企業績效:戰略實施能力的中介作用[J].管理世界,2008(4):107-114,139.

[11]徐凱,高山行.技術資源管理對社會資本和產品創新中介作用研究[J].管理科學,2008,21(6):2-8.

[12][美]彼得·德魯克.21世紀的管理挑戰[M].朱雁斌,譯.北京:機械工業出版社,2019.

[13]徐鵬,徐向藝.人工智能時代企業管理變革的邏輯與分析框架[J].管理世界,2020,36(1):122-129,238.

[14]KROGH G V. Artificial intelligence in organizations: new opportunities for phenomenon-based theorizing[J].Academy of management discoveries,2018, 4(4):404-409.

[15]邱國棟,王易.“數據-智慧”決策模型:基于大數據的理論構建研究[J].中國軟科學,2018(12):17-30.

[16]DUCHESSI P,OKEEFE R,OLEARY D. A research perspective:artificial intelligence, management and organizations[J].Intelligent systems in accounting, finance and management,1993,2(3):151-159.

[17]KIPPING M,USDIKEN B. History in organization and management theory: more than meets the eye[J].The academy of management annals,2014, 8(1):535-588.

[18]胡汝銀.從智能制造到經濟與社會全方位智能化重塑[J].上海對外經貿大學學報,2020,27(5):78-90.

[19]羅仲偉,李先軍,宋翔,等.從“賦權”到“賦能”的企業組織結構演進——基于韓都衣舍案例的研究[J].中國工業經濟,2017(9):174-192.

[20]王鳳彬,鄭騰豪,劉剛.企業組織變革的動態演化過程——基于海爾和IBM縱向案例的生克化制機理的探討[J].中國工業經濟,2018(6):174-192.

[21]王易,邱國棟.新工業革命背景下多元智能組織研究——以GE和海爾為案例[J].經濟管理,2020,42(2):92-105.

[22]BLANNING R W,KING D R,MARSDEN J R, et al. Intelligent models of human organizations: the state of the art[J].Journal of organizational computing and electronic commerce,1992,2(2):123-130.

[23]SCHWANINGER M,FLASCHKA M. Intelligent organizations: building core competencies through information systems[J].Electronic markets,1995,5(3):6-8.

[24]李健旋.中國制造業智能化程度評價及其影響因素研究[J].中國軟科學,2020(1):154-163.

[25]朱冬.美的智能工廠離開人力卻以人為本[J].中外管理,2016(5):50-54.

[26]楊光斌.走出集權—分權的二元對立誤區——論十八屆三中全會《決定》中的集權與分權問題[J].中國特色社會主義研究,2014(1):11-15.

[27]陶厚永,劉洪,呂鴻江.組織管理的集權—分權模式與組織績效的關系[J].中國工業經濟,2008(4):82-91.F14E2FD4-7232-479F-B65B-E7EE54A014A3

[28]王瑞旭.柔性技術與企業組織結構優化[J].科學管理研究,1995,13(3):43-47.

[29]李龍一.技術創新與企業組織結構[J].科技進步與對策,2001(3):69-72.

[30]張曉全,曹光明.扁平化——西方企業組織結構的演變趨勢[J].管理現代化,1994(3):58,64.

[31]井潤田,趙宇楠,滕穎.平臺組織、機制設計與小微創業過程——基于海爾集團組織平臺化轉型的案例研究[J].管理學季刊,2016(4):38-71,136.

[32]王鳳彬,王驍鵬,張馳.超模塊平臺組織結構與客制化創業支持——基于海爾向平臺組織轉型的嵌入式案例研究[J].管理世界,2019,35(2):121-150,199-200.

[33]BOEKER W. Organizational strategy: an ecological perspective[J].The academy of management journal ,1991,34(3):613-635.

[34]戚聿東,肖旭.數字經濟時代的企業管理變革[J].管理世界,2020,36(6):135-152,250.

[35]劉洋,董久鈺,魏江.數字創新管理:理論框架與未來研究[J].管理世界,2020,36(7):198-217,219.

[36]范忠寶,王小燕,阮堅.區塊鏈技術的發展趨勢和戰略應用——基于文獻視角與實踐層面的研究[J].管理世界,2018(12):177-178.

[37]GLIKSON E,WOOLLEY A W. Human trust in artificial intelligence: review of empirical research[J].Academy of management annals,2020,14(2):627-660.

[38]張康之.走向合作制組織:組織模式的重構[J].中國社會科學,2020(1):47-63,205.

[39]荊林波,袁平紅.全球價值鏈變化新趨勢及中國對策[J].管理世界,2019,35(11):72-79.

[40]陳冬梅,王俐珍,陳安霓.數字化與戰略管理理論——回顧、挑戰與展望[J].管理世界,2020,36(5):220-236,20.

[41]任博,邱國棟.克服合謀掩飾行為:智能區塊鏈與供應鏈金融運行機制耦合[J].中國流通經濟,2022(3):35-47.

[42]施先亮,喬曉慧.區域生態供應鏈的內涵研究[J].管理世界,2010(2):171-172.

[43]劉意,謝康,鄧弘林.數據驅動的產品研發轉型:組織慣例適應性變革視角的案例研究[J].管理世界,2020,36(3):164-183.

Organizational Restructuring of Responding Intelligent Modes

—Based on the Research of Port Digital Operation

Qiu? Guodong,? Ren? Bo

(Management School, Dongbei University of Finance & Economics, Dalian 116025, China)

Abstract: ?Organization is an important carrier to promote social progress and development. Facing the characteristics of different times, organization and environment present an eternal dialectical relationship between changing and unchanging. In the new wave of revolution, the rise of technologies such as digitalization and data-driven technology has fundamentally changed todays business environment, and technology is shaping new organizational models. Based on this, this paper analyzes the development context of human management ideological trend, and clarifies the relationship among organization, environment, management subject, management media and management object. To further verify the accuracy and credibility of the inferential hypothesis, this paper systematically analyzed and summarized the organizational development process of Yangshan Port in Shanghai from the perspective of enterprise reengineering, with the help of grounded theory. A deep learning digital ecological organization, which possesses the characteristics of self-learning, self-organization and self-optimization, is proposed. Based on synergistic effect, this organization can optimally couple the management subject and the management object using unequal and “biparental” management media for different management issues under different environmental conditions, thus forming a “mutual coupling body”. Countless “mutual couplers” associate multilaterally through the media action. Research found that under the intelligent mode, taking the Internet, big data, block chain and other cutting-edge technology as the management media, organization can closely link management subject and management object, realize the flattening, flexible, platformization and the “decentralized” characteristics. Eventually organization will be transformed from “empowering” to “enabling”.

Key words:industrial 4.0; intelligent mode; enterprise reengineering; organizational restructuring; digitalization

(責任編輯:李 萌)F14E2FD4-7232-479F-B65B-E7EE54A014A3