寧夏高標準農田建設“以管代渠”工程技術實踐

王林華

(石嘴山市惠農區農業綜合開發中心,寧夏 石嘴山 753000)

寧夏惠農區農業綜合開發中心科技人員,結合畦田灌溉,因地制宜地對田間末級渠道進行了管道化改造。通過2021年冬季灌溉實踐,嘗試性地總結了一些值得推廣的經驗,同時也發現一些存在的問題,為今后的研究工作指明了方向。

1.問題提出背景和意義

1.1為深入貫徹習近平生態文明思想,落實習近平總書記關于推動黃河流域生態保護和高質量發展的重要講話精神和指示批示精神,落實《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》《關于印發黃河流域水資源節約集約利用實施方案的通知》,打好黃河流域深度節水控水攻堅戰,提升水資源集約利用水平。

1.2寧夏深處西北內陸,位于中國版圖幾何正中心,西北側,西、北、東三面分別被騰格里、烏蘭布和、毛烏素三大沙漠所包圍,3/4的國土面積處于干旱半干旱地帶。降水量呈現出南多北少,且年內年際變化極不均勻,汛期降水占到全年的70%以上,多以暴雨形式出現,難以利用。全區多年平均降雨量289毫米,是全國平均水平的45%、長江流域的27%、黃河流域的65%,從南向北每推進1公里,降水大約衰減1毫米;當地水資源量少質差,總量11.63億立方米,其中礦化度大于2g/L的苦咸水占水資源總量的30%,不易灌溉和人畜飲用,可利用量僅1.5億立方米,加上國家分配的40億立方米黃河水,人均可利用水資源量僅603立方米,不足全國平均水平的1/12,黃河流域平均水平的1/3,遠低于世界人均1700立方米缺水警戒線,是全國水資源最為匱乏的省區之一。多年平均水面蒸發量1250毫米,干旱指數達4.3。因此,探索干旱地區農田渠道輸水過程中的蒸發損失問題極為迫切。

1.3寧夏銀北灌區部分農田位于灌區末梢,有些農田灌溉因缺水而得不到實時灌溉。據統計資料反映,近5年農業平均取水量占全區總取水量的85.8%,平均耗水量占全區總耗水量的81.4%,農業取耗水最多,田間輸配水渠道占線長滲流損失也較大。因此,為提高農業用水效率,必須減少田間輸水損失。

1.4在我國新疆地區自古就能夠看到地下暗渠(坎兒井)工程,另外在寧夏石嘴山潮湖灌區也有暗渠工程,人類祖先采用這項技術,解決了干旱地帶的人類生存繁衍問題,為人類社會發展帶來豐厚財富,為地方經濟發展做強大支撐。因此,消化吸收古老灌區取用水技術及理念,結合自動化控制灌溉技術,因地制宜地規劃布局現代農業農村新格局。

1.5寧夏銀北地區由于自然地理條件,有近56%的區域地處低洼鹽堿地區。灌區內輸水渠道80%以上屬于挖方渠道,出現渠道滲漏和鹽堿,渠道砌護工程破壞比較嚴重等問題。采用以管代渠技術,可以解決低洼鹽堿地區渠道砌護工程凍漲等破壞突出問題。

1.6據資料可查銀北渠道占地3%-8%,可將這部分土地合理規劃為基本農田。另外,結合渠道穩定性處理措施,即能夠改善渠道輸水條件,又能夠將地下水通過合理的滲透方式排出。以管代渠技術示范,能夠節約土地。

1.7寧夏引黃灌區農田除15%左右的灌溉方式采用管道,實現微噴、滴灌技術以外,其他85%以上大田灌溉方式均采用渠道灌溉。在引黃灌區實現管道輸水為主的高效節水方式意義深遠、前景可觀。

2.以管代渠技術實踐

2.1項目區選址。結合惠農區2021年高標準農田建設規劃,惠農區禮河鄉永平片區地處寧夏引黃灌區末稍段,屬惠農區2021年高標準農田項目區。南起永平電排溝,北至白漿灘渠,西靠第六排水溝,東以星火村中心路為界。

2.1.1項目區灌溉方式:為引黃自流灌溉區,屬于畦灌,分干渠-支渠-農渠三級灌溉,分干渠為寧夏引黃灌區惠農渠下游的一條分干渠昌渠,控制支渠是白漿灘渠灌溉,支渠直接控制農渠。片區內共有農渠10條,總長5.641km,其中砌護5.449km,未砌護0.192km。砌護率96.6%。農渠為全U型斷面,采用R=200-250mm的U型混凝土預制板,農渠凍脹損壞率較高。為此在該處選擇兩條凍脹損壞嚴重的農渠作為本次以管代渠試驗示范目標。

2.1.2項目區排水方式:區內為三級自流排水,由干溝、支溝、農溝組成。干溝為第六排水溝,支溝為永平溝。干、支溝均在近年進行系統的干砌石治理,斷面平順,現狀良好。片區內共有10條農溝,溝道總長6.083km。雖然溝道體系基本建立完善,但部分農溝溝道排水不暢的問題,溝道建筑物凍漲損毀嚴重的問題依然存在,需要清淤、翻建進行解決溝道排水暢通的問題。

2.1.3項目區灌溉水源:項目區內農業灌溉水源是黃河水,依靠惠農渠分干渠昌渠供水,農業田間灌水主要為白漿灘渠控制灌溉,根據當地水管部門所提供資料計算,畝均用水量497m3/畝。片區總灌溉面積為823畝,總供水量為40.90萬m3。

2.2規劃設計。本次規劃選擇片區內兩條具有能夠代表惠農區引黃灌區內的兩條農渠,總長0.846km,每條農渠均為雙向灌溉,設計灌溉面積152畝。兩條農渠均直接接入白疆灘支渠。

在規劃設計中,根據《高標準農田建設通則》(GB/T30600)、《灌溉與排水工程設計規范》(GB 50288)、《節水灌溉工程技術規范》(GB/T50363)、《管道輸水灌溉工程技術規范》(GB/T20203)、《農田排水工程技術規范》(SL4-2013)、《自治區人民政府辦公廳關于印發寧夏回族自治區有關行業用水定額(修訂)的通知》(寧政辦規發[2020]20號)以及《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》《關于印發黃河流域水資源節約集約利用實施方案的通知》和農業農村部《高標準農田建設質量管理辦法》等規范文件,從灌溉水源水質、灌溉面積、作物種植、灌溉制度、灌溉定額、管道流量、管道管徑、管道比降以及管材的選定和攔污柵選擇等方面進行計算分析。

通過分析計算,本次試驗示范“以管代渠”管材選用雙壁中空PE纏繞管兩條,每條長為423m,每條控制灌溉面積為76畝,為雙向灌溉;種植作物為玉米,根據《自治區人民政府辦公廳關于印發寧夏回族自治區有關行業用水定額(修訂)的通知》中的“寧夏不同灌區農業灌溉用水定額表”確定,以及當地農田灌溉水利用系數,設計計算試驗示范“以管帶渠”的灌溉制度、灌水率以及管道的管徑,管道管徑為φ400。根據《黃河泥沙研究》查閱黃河灌溉水源水質中的泥沙粒徑級配和武漢水利電力學院河流動力學教研組推導出的泥沙啟動平均流速和泥沙止動流速公式、計算出不同泥沙粒徑的泥沙啟動平均流速()和泥沙止動流速(),以及通過對淤積情況分析如下:

(1)灌溉制度

規劃種植小麥、玉米,種植比例分別為20%,80%。根據《自治區人民政府辦公廳關于印發寧夏回族自治區有關行業用水定額(修訂)的通知》中的“寧夏不同灌區農業灌溉用水定額表”確定,本次試驗示范區隸屬于寧夏青銅峽河西銀北灌區,春小麥畦灌灌溉定額為290m3/畝,玉米畦灌灌溉定額為270m3/畝。根據寧夏十四五水安全規劃,到“十四五”農田灌溉水利用系數達到0.56。

(2)設計灌溉制度及灌水率

灌水率按下述公式計算:

q=a*m/(8.64*T)(m3/s/萬畝)

式中:q—某作物某次灌水的灌水率,m3/s/萬畝

a—各作物種植面積與灌區總灌溉面積的比值;

m—某作物某次灌水定額,m3/s/萬畝;

T—某作物一次灌水延續時間,d。

經計算灌水制度及灌水率設計灌水率0.733(m3/s/萬畝)。

(3)管道比降及流速的設計

a、灌溉水源水質中的泥沙粒徑

通過查找資料,根據《黃河泥沙研究》渠道泥沙級配選用石嘴山水文站近年顆粒級配分析,黃河石嘴山段的懸移質泥沙主要以粘粒、粉粒、中砂、粗砂、砂礫組成。

b、管道啟動(臨界)和止動流速不淤(臨界)流速的計算

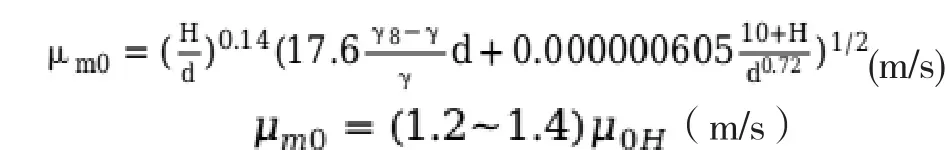

根據武漢水利電力學院河流動力學教研組考慮了細泥沙粘結力的影響,推導出的泥沙啟動平均流速()和泥沙止動流速()公式,計算出不同泥沙粒徑的泥沙啟動平均流速()和泥沙止動流速(),公式如下。

c、淤積分析

灌溉引黃水泥沙顆粒組成:粘粒24.19%,粉粒34.46%,砂礫24.13%,中粗砂12.8%,砂礫4.42%。

由啟動流速計算分析,管道淤積以粘粒的粘結力為主要因素。

當以管代渠管道比降1/500運行工況時,流量0.104m3/s,流速0.92m/s,大于粘粒的啟動(臨界)流速0.83 m/s,管道不淤。

當以管代渠管道比降1/700運行工況時,流量0.092m3/s,流速0.81m/s,略小于粘粒的啟動(臨界)流速0.83 m/s,管道基本不淤。

當以管代渠管道比降1/1000運行工況時,流量0.081m3/s,流速0.72m/s,小于粘粒的啟動(臨界)流速0.83 m/s,管道淤積,但淤積量不大。

當以管代渠管道比降1/1500運行工況時,流量0.072m3/s,流速0.64m/s,小于粘粒的啟動(臨界)流速0.83 m/s,管道淤積,淤積量較大。

由管道啟動(臨界)和止動流速計算成果可知:當管道流速小于0.593m/s時,管道中粘粒開始淤積;當管道流速小于0.321m/s時,管道中粉粒開始淤積;當管道中流速小于0.241m/s時,管道中粉砂開始淤積;當管道流速小于0.198m/s時,管道中中粗砂開始淤積;同時,當管道流速小于0.284m/s時,管道中砂礫開始淤積。

d、管道不同比降流速計算

根據分析,結合我們2021年在寧夏惠農區禮和鄉永平村高標準農田建設項目中,建設的兩條實驗渠道,渠道的比降分別為1/500、1/700,流速計算分別為0.92m/s、0.81m/s,通過冬灌運行后,觀察管道內無淤積現象。

管道流量0.081m3/s。管道比降設計管道比降分別為1/700、1/1500。管道運行時可分為無壓力狀態和有壓力狀態,本次按不利條件無壓力狀態計算。分水口按照每20m設一座雙向分水,分水口采用四通流槽井外接異徑接頭,并安裝PVC馬門進行控制灌溉。共設32座。

2.3初測實驗效果。根據分析,結合我們2021年在寧夏惠農區禮和鄉永平村高標準農田建設項目中,建設的兩條實驗渠道,渠道的比降分別為1/500、1/700,流速計算分別為0.92m/s、0.81m/s,通過冬灌運行后,觀察管道內無淤積、管道無凍脹損壞現象。

表現出以下五個特點。一是節水效益明顯:可比混凝土渠道節水5%-10%,灌溉時間縮短近一半;二是節約土地:以管代渠相對R20-25混凝土預制板砌護渠道在渠灌區節約3%左右的土地,具有很大的社會和經濟效益;三是解放勞動力:以管代渠后,減少了原有渠道清淤、維護、歲修等工作量,節省田間分水灌溉的用工,節約了工費和維修費;四是能夠有效解決現有混凝土渠道凍脹問題,管道埋入地下,提高工程使用壽命;五是適應現代化農業與農村現代化發展的需要,管道輸水灌溉能夠更好地適應現代化作業需求和現代化管理需求。

3.存在問題及應對措施

3.1管道設計比降需進一步優化。建議通過水工模型實驗及建立模型數據分析,對泥沙年淤積情況進行科學分析與理論預測。

3.2在田塊出水口出現的沖坑現象。建議下一步通過水力計算,制定處比較合理的安裝高度和出水口規格。

3.3本次沒有在管道輸水口將智能計量設施進行安裝試驗示范。建議下一步對自動化、智能化的設施積極引進,探討農田灌溉管理精準計量和智能管理。

3.4工程造價經濟比數據不明顯。建議對原渠道砌護及以管代渠工程進行綜合評價,優選價廉物美的管道工程材料。同時,對實踐過程中能夠定型模具及材料,及時形成專利產品。

總之,以管代渠技術,充分考慮干旱區水資源稟賦條件,尊重自然、順應自然,按自然規律辦事為原則。以愛水、惜水、節水為前提,以建設黃河流域生態保護和高質量發展先行區為理念,結合寧夏高標準農田建設項目,科學合理地逐步將田間明渠改變為管道輸水方式,以減少灌溉用水過程蒸發損失,實現田間節水,解決凍脹,提高田間輸水設施運行年限,引進智能計量管控設施,實現灌溉運行自動化、智能化,從而最終實現農業灌溉管理現代化的目標。