心理護理對精神分裂癥患者自我感受負擔、負性情緒及遵醫行為的影響

楊曉菊

廣西壯族自治區腦科醫院 廣西 柳州 545000

精神分裂癥作為臨床多發病與常見病,該病主要特點表現為思維障礙。造成該病發生發展的相關因素較為復雜,臨床表現具體包括不安全感強烈、行為與言語障礙等,好發群體主要以青壯年為主[1]。精神分裂癥的發生可在極大程度上對患者身體健康構成威脅,不僅自殺率較高,同時具有較高的復發率,對患者身心健康以及生活質量帶來嚴重影響,對社會以及患者家庭造成沉重負擔[2]。精神分裂癥患者多半會因藥物治療與自身疾病、社會支持等相關因素影響,伴有不同程度的負性情緒。而此類負性情緒嚴重干擾患者社會功能康復與疾病轉歸。若情況加重,可進一步增加患者自殺的可能性,帶來嚴重的不良后果[3]。由此表明,在對精神分裂癥患者開展相應的治護工作時,應當積極予以有效的干預措施,以此緩解或消除其內心存在的負性情緒。研究表明[4],對于精神分裂癥患者予以有效的心理護理能夠獲得令人滿意的效果。為證實該結論的有效性與真實性,本文結合實際情況,納入50例精神分裂癥患者作為研究樣本,對其實施心理護理,分析其應用效果,闡述如下。

1 資料與方法

1.1 基線資料

納入我院2021.1-2021.12被我院收治的50例精神分裂癥患者,按照隨機抽選法將其分為參照組與試驗組,均組25例,其中參照組男女各13、12例,年齡20-45歲,平均(31.28±1.37)歲,病程1-6年,平均(3.51±0.17)年,文化程度:初中、高中、大學及以上各有9、8、8例;試驗組男女各14、11例,年齡20-45歲,平均(31.22±1.30)歲,病程1-6年,平均(3.55±0.11)年,文化程度:初中、高中、大學及以上各有11、7、7例。兩組基線資料對比無差異,P>0.05。本次研究經我院倫理委員會批準同意。患者及其家屬知曉本次研究目的,自愿參加并簽署知情同意書。

納入標準:(1)患者均經藥物治療后,病情得到一定緩解;(2)文化程度在初中及以上;(3)基本資料與病歷資料完整者;(4)年齡18-60歲;(5)智力水平正常;(6)出院后可接受隨訪調查者。

剔除標準:(1)伴有腦血管與癲癇疾病等腦器質性疾病;(2)存在嚴重精神發育遲滯或軀體疾病者;(3)哺乳期或妊娠期患者;(4)存在顱腦器質性病變或嚴重自殺傾向者;(5)晚期癌癥者;(6)研究中途退出者。

1.2 方法

參照組開展傳統護理,主要護理內容包括:為患者講解疾病相關知識要點,予以其必要幫助,積極開展生活護理與飲食護理、用藥指導等。

試驗組基于上述措施外,額外予以心理護理,主要涵蓋以下幾點:(1)建立心理護理干預小組:主要包含患者主治醫師、科室護士長、心理咨詢師以及相關護理人員;需要求成員具備良好豐富的診治護理經驗,熟練的心理學知識與操作技巧以及良好的溝通技巧;在經過統一考核通過后,方可入組實施相應的干預措施;由主治醫師負責調整患者用藥方案與病情宣教、觀察疾病發展;心理咨詢師復雜制定具有針對性且全面的心理護理計劃;護理人員手機患者相關資料,配合主治醫師以及心理咨詢師、護士長做好相關工作;由護士長擔任小組組長,負責協調組員工作內容;同時需監督管理心理護理的順利開展。(2)心理護理:①信息支持:由主治醫師綜合患者文化程度,采用適宜方式為患者闡述疾病發展現狀以及具體機制,常用治療藥物與不良反應、早期復發表現等;同時需及時會發患者所提出的問題,將其不良認知加以糾正;告知患者病情極易反復發作,治療恢復后并不能夠完全代表病情完全康復;主治醫生需引導患者正確認識自己,告知其遵醫囑服用藥物的必要性;可通過舉行病友交流會以及開辦講座等方式,提高患者信息支持度;②情感支持:護理人員應積極主動與患者進行交談,掌握其內心想法;通過恰當方式鼓勵或引導患者述說內心需求或真實想法,第一時間予以幫助,全面滿足其合理需求,定期開展集體活動,鼓勵其多與病友家人相互交流;適當播放家庭主題的電影,確保患者能夠感受到家庭的溫暖,多與患者保持互動交流,予以必要的關懷和支持;③患者評估支持:心理醫生在患者入院時,可采用相關評價量表對其負性情緒嚴重程度加以評價,主要包括自我感受負擔以及現存心理狀態,指導患者正確面對自身疾病;與患者介紹以往治療成功案例,提升其治療信心,并告知心理壓力過大可對疾病轉歸帶來一定的負面影響;與患者公共尋找不良情緒發生的因素,排解內心壓力。

1.3 觀察指標

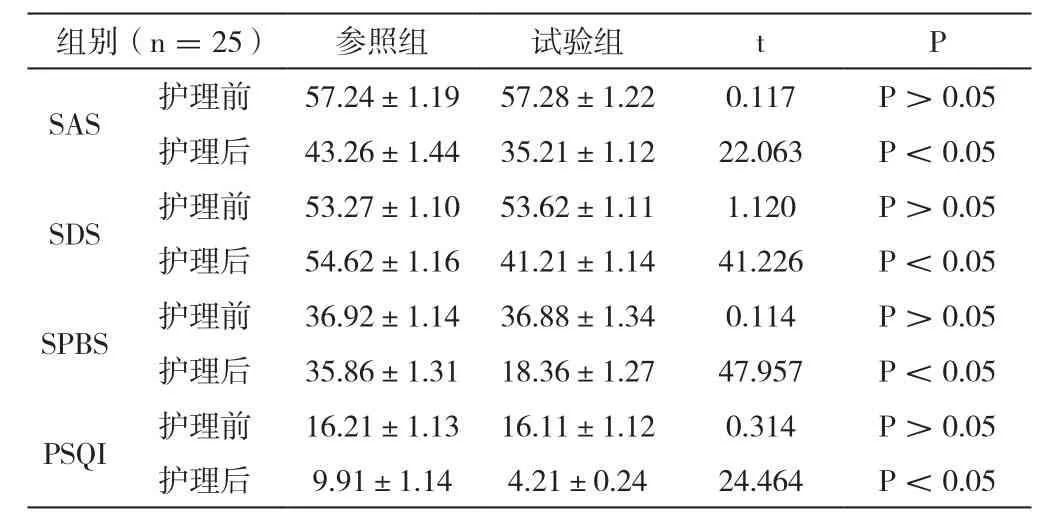

采用焦慮自評量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS)[5]及抑郁自評量表(Self-rating depression scale,SDS)[6]與自我感受負擔量表(self-perceived bueden scale,SPBS)[7]、匹茲堡睡眠質量指數(Pittsburgh sleep quality index,PSQI)[8]對比兩組護理前后負性情緒改善與自我感受負擔改善情況,SPBS評分標準:滿分50分。SAS評分標準:輕度焦慮在50-59分;中度焦慮在60-69分;重度焦慮>69分。SDS評分標準:存在抑郁癥狀:≥50分;輕度抑郁:50-59分;中度抑郁:60-69分;重度抑郁:≥70分。PSQI包含:日間功能、用藥、睡眠紊亂、睡眠效率、總睡眠時間、睡眠潛伏時間、睡眠質量等項目,分值范圍:0-3分,總分:0-21之間,≤5分:睡眠質量好;分數>5分:睡眠質量差。三種量表評分結果與護理效果均呈負相關。

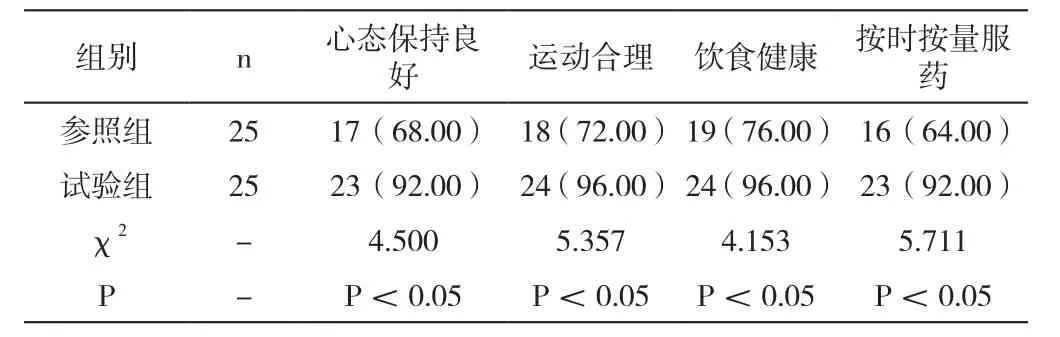

將兩組遵醫行為加以對比,其中涵蓋心態保持良好、運動合理、飲食健康、按時按量服藥。

1.4 統計學處理

采用SPSS22.0統計軟件對所得數據進行分析處理,計數資料采用百分比表示,χ2檢驗,計量資料用(±s)表示,t檢驗,以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 SAS、SDS、SPBS、PSQI評分對比

護理前,兩組在SAS、SDS、SPBS、PSQI評分對比中,無差異,P>0.05;護理后,試驗組評分均比參照組低,P<0.05,見表1。

表1 比較兩組護理前后SAS、SDS、SPBS、PSQI評分(分,±s)

表1 比較兩組護理前后SAS、SDS、SPBS、PSQI評分(分,±s)

組別(n=25) 參照組 試驗組 t P SAS 護理前57.24±1.19 57.28±1.22 0.117 P>0.05護理后43.26±1.44 35.21±1.12 22.063 P<0.05 SDS 護理前53.27±1.10 53.62±1.11 1.120 P>0.05護理后54.62±1.16 41.21±1.14 41.226 P<0.05 SPBS 護理前36.92±1.14 36.88±1.34 0.114 P>0.05護理后35.86±1.31 18.36±1.27 47.957 P<0.05 PSQI 護理前16.21±1.13 16.11±1.12 0.314 P>0.05護理后9.91±1.14 4.21±0.24 24.464 P<0.05

2.2 遵醫行為對比

在兩組遵醫行為對比中,試驗組(92.00%、96.00%、96.00%、92.00%)高于參照組(68.00%、72.00%、76.00%、64.00%),P<0.05,見表2。

表2 比較兩組遵醫行為(%)

3 討論

近幾年,隨著社會水平逐漸上升,我國居民生活壓力隨之增加,導致精神分裂癥發生率逐年遞增。臨床對于該病患者主要予以藥物治療,但無可避免的是,對精神分裂癥患者單純應用藥物治療效果欠佳。臨床需在藥物治療基礎上加以實施心理護理,以此鞏固藥物療效,改善一系列癥狀,避免疾病復發。

心理護理作為臨床改善患者負性情緒的有效干預措施,能夠幫助患者正確掌握疾病發作是的應對技巧,引導其樹立正確的治療價值觀,以良好心態面對疾病;而心理護理中的支持性護理主要目的在于通過開展心理疏導與放松訓練的方式,將患者內心不良情緒全面緩解,提升患者治療依從性,同時能夠促進患者以更加積極的態度面對疾病,促進疾病轉歸。研究表明[9],精神分裂癥患者96.40%存在不同程度的自我感受負擔現象。本研究通過對患者實施信息支持,能夠在第一時間將患者不良認知進行糾正,通過該方式能夠及時幫助患者樹立正確且科學的認知體系,以此減少其自我感受負擔程度,促使其行為轉變為良性。另通過予以情感支持,能夠引導與鼓勵其成功走出困境,激發患者內心對生活的信心,有助于強化其正向利郎,積極調動其治療主觀能動性。而開展評估支持主要目的在于能夠便于主治醫師實時掌握患者心理變化情況,了解患者發生負性情緒與疾病康復的關聯度,主動幫助其調節內心不良情緒。心理疏導的實施則能夠令其建立積極的自我概念,將自我價值有效提升,緩解其內心不良情緒。通過交流座談會,能夠放松其身心,使其產生積極的情感體驗。本次研究結果表明,試驗組SAS、SDS、SPBS、PSQI評分均低于參照組,P<0.05。進一步揭示心理護理有助于改善患者負性情緒,改善其睡眠質量。心理護理的實施能幫助患者建立全面且科學的護理目標,同時能夠幫助其釋放內心積壓的不良情緒。另本次研究結果還表明,試驗組遵醫率顯著高于參照組,P<0.05。由此得知,心理護理在消除患者負性情緒的同時,還能夠有效提升其日常遵醫行為。通過該方式能夠全面強化其治療信心,有助于其內心調試能力的提升。另在對患者開展治療時,通過護理人員開展的科學護理干預,能夠在一定程度上緩解其恐懼、焦慮、抑郁等不良心理,通過該方式提升療效,縮短康復時間。患者日常生活中所產生的不良心理問題以及家屬不良的態度均會對其日后疾病轉歸帶來嚴重影響,極易造成疾病復發的現象。故臨床在開展護理工作時,同樣需要對患者家屬及其好友實施一定程度的心理衛生教育,通過該方式消除患者周圍的不良刺激源,確保患者及其家屬充分了解疾病相關知識,改善患者與家屬之間的人際關系,充分發揮護理干預的效果。

綜上所述,精神分裂癥患者開展心理護理,不僅能夠改善患者治療期間產生的負性情緒與自我感受負擔,還能夠有助于提升遵醫行為與睡眠質量,在臨床中具有較高的應用價值。