預決事實效力類型化構筑

李 蔚,吳英姿

一、問題的提出

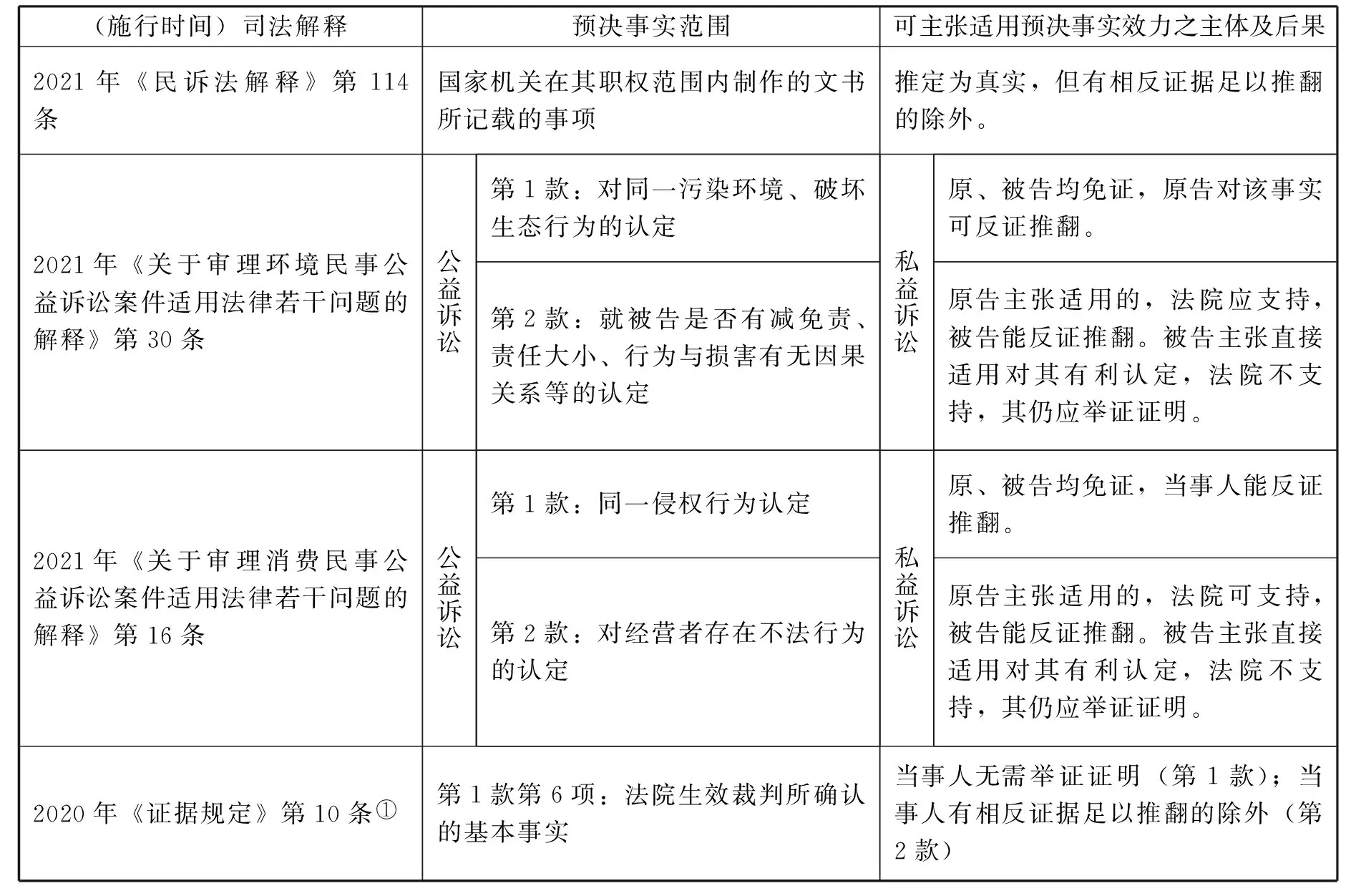

民事訴訟的勝負多系于事實認定。〔1〕參見邱聯恭:《程序制度機能論》,三民書局1996年版,第3頁。當前后訴訟因需查明的生活事實的同一性而存在事實、證據共通時,前訴確認的事實是否及如何作用于后訴事實認定,關乎著司法裁判統一、終局性糾紛解決的訴訟功能實現〔2〕參見最高人民法院民事審判第一庭編著:《最高人民法院新民事訴訟證據規定理解與適用》,人民法院出版社2020年版,第147頁。以及司法公信力的彰顯。〔3〕參見陳瑞華:《程序正義理論》,中國法制出版社2010年版,第93-96頁。最高人民法院為避免就同一爭議事項的矛盾判斷,維護司法權威,在1992年施行的《關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第75條第(4)項首次規定“預決事實效力”(1)越來越多的學者用“預決事實”來概稱“生效裁判確認的事實”,本文從之。預決事實在后訴中的影響或效力,稱為預決事實效力。規則——“生效裁判所確認的事實,當事人無須舉證證明”。長期以來,盡管學界對預決事實效力規則有著存廢之爭(2)持否定觀點者如翁曉斌:《論已決事實的預決效力》,載《中國法學》2006年第4期;持肯定觀點者如王亞新、陳曉彤:《前訴裁判對后訴的影響——〈民訴法解釋〉第93條和第247條解析》,載《華東政法大學學報》2015年第6期。,但在司法解釋層面,該規則不斷地發生變動,現行規定分別載于《關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》(以下簡稱《民訴法解釋》)第114條、《關于審理環境民事公益訴訟案件適用法律若干問題的解釋》第30條、《關于審理消費民事公益訴訟案件適用法律若干問題的解釋》第16條、《關于民事訴訟證據的若干規定》(以下簡稱《證據規定》)第10條,具體條文內容見表1。

表1 我國預決事實效力規則匯總

首先,統籌看這四部司法解釋間的關系:《民訴法解釋》第114條是公文書記載事實推定為真的一般性規定;《證據規定》第10條第1款第6項是特定公文書——生效裁判文書——確認基本事實推定為真的特別規定;依循特別規范優先適用,《證據規定》第10條為預決事實效力一般性規則。而二公益訴訟預決事實在私益訴訟中的效力規定,相對于普遍適用在民事案件中的《證據規定》第10條,則是適用于特定案件的特殊規定。因此,適用預決事實效力規范,以《證據規定》第10條為一般情形、以二公益訴訟司法解釋條款為例外。其次,在效力設定上,一般性規則采單一設置,主張預決事實者則免證但對方當事人能反證推翻。而二公益訴訟司法解釋采復雜設置,見表1,并存著“原被告主張預決事實則免證但原告能反證推翻、原告主張預決事實則法院支持但被告能反證推翻、主張預決事實者則免證但對方當事人能反證推翻、被告主張于己有利的預決事實而法院不予支持仍應舉證證明”多元效力。再次,關于預決事實效力主張者與被主張者,《證據規定》第10條概稱為“當事人”,從文義看,指向本次訴訟(后訴)當事人,未言明其與前訴當事人的關系。這一安排僅看重前后訴“事實”的共通性而不關注前后訴“人”的關聯性,但凡后訴待證事實是前訴法院生效裁判認定的基本事實,后訴當事人即可援引預決事實效力規則,免除其對待證事實的證明義務,而由對方當事人承擔反證責任。然而,從學者的否定性評價(3)公文書所記載的事項推定為真規則向未來不特定的案件輻射并產生影響,甚至導致后訴中基于預決事實效力拘束成為本證方的第三人遭受“無妄之災”。參見曹志勛:《論公文書實質證明力推定規則的限縮》,載《國家檢察官學院學報》2020年第2期。“前案裁判的效力范圍,借由事實認定的預決效力,在主體上由(前案)當事人擴張到了案外人……一個既未參與前案當事人交易過程,又不知悉其糾紛發生和解決過程,卻被事后綁架到前案當事人爭議裁判的戰車上并被要求推翻它”。參見傅郁林:《論民事訴訟當事人的誠信義務》,載《法治現代化研究》2017年第6期。、下文司法案例揭示的正當性質疑,可知僅著眼于事實共通這一視角建構預決事實效力規則的弊端之大。與該條不區分“誰可主張/誰不可主張”適用預決事實效力不同,二公益訴訟司法解釋條款依據不同的預決事實而賦權“有權主張者”,結合“被主張者有無反證權”,構筑了較為復雜的預決事實效力特殊規定。然則,二公益訴訟司法解釋條款之間,在“反證權人”方面也存在差別設定。

通過上述分析,可以看出預決事實效力規則在最高人民法院歷經多年發展,仍尚未有效整合,一般性規定過于單一反而面臨著司法公正困境,相對復雜的特殊性規定內有細別,且依據不明、適用有限。其結果是最高人民法院制定預決事實效力規則的制度目標在實務中未得到真正實現。為實現司法權威、避免矛盾裁決的制度目標,如何構筑簡明公正的預決事實效力規則為本文關注的焦點。

就目前的研究而言,國內學者主要關注預決事實效力的定性或理論基礎問題,因研究視角、研究方法不同,至今未形成共識。(4)多數研究者采單一效力觀,可統分為既判力與非既判力效力理論說。后者又分為公文書事實證明效、爭點效、我國獨特內涵的制度論等。參見李浩:《民事訴訟法學》,法律出版社2016年版,第171頁;紀格非:《“爭點”法律效力的西方樣本與中國路徑》,載《中國法學》2013年第3期;張衛平:《民事證據法》,法律出版社2017年版,第149-152頁;江偉、常廷彬:《論已確認事實的預決力》,載《中國法學》2008年第3期。由于單一效力觀過于抽象化,忽視了預決事實效力在具體司法適用中所呈現的豐富樣態,本文主要關注多層次效力論(5)參見王亞新、陳曉彤:《前訴裁判對后訴的影響——〈民訴法解釋〉第93條和第247條解析》,載《華東政法大學學報》2015年第6期;陳曉彤:《比較法視角下中國判決效力體系化研究》,中國社會科學出版社2020年版,第90—94頁。,即根據前訴裁判確認的事實對后訴待證事實的影響所劃分的既判力與預決效力。具體而言,前后訴當事人相同時,如果前訴對后訴發生影響的是實質判決主文,則為既判力積極效,反之,為預決效力A型;前后訴主體不同一時,前訴生效裁判中記載的事實,包括判決主文、裁判理由中確認的要件事實及輔助事實,產生預決效力B型,并再分出B1、B2類。據此在既判力外構建了三種預決效力。然則,第一種劃分,在缺乏既定的有關判決理由中事實種類區分規則的指導下,為法官適用帶來更大困難,將無法避免既判力效力與預決效力混用乃至矛盾判決的出現。第二種劃分,雖然關注到了前后訴當事人不同,但未區分“誰可主張”與“對誰主張”援引預決事實,允許后訴中的前訴當事人向前訴案外人援引預決事實效力,此難言妥當。再者,三種預決效力均是“免證+反證可推翻”,A型后訴當事人在前訴完全爭執過,再次允許爭議推翻的正當性何在?B型后訴當事人中未實質參與前訴裁判的,僅事實相通就受預決事實效力拘束,未克服廣為學者抨擊的“將給前訴案外人帶來無妄之災”的弊端。

鑒于預決事實效力規則因規范司法實務而生,審視我國審判實踐中預決事實效力規則適用是檢驗規則有效性及理論研究轉化的黏合劑。鑒于此,本文基于司法實務,分析預決事實效力一般性規則,并從比較法視角提煉美日兩國預決事實效力的域外經驗,嘗試從前后訴當事人程序保障視角類型化構筑我國預決事實效力體系。

二、預決事實效力一般性規則的實務分析

就同一事實作出不同的、甚至前后矛盾的認定,對于當事人而言不僅情感上難以接受,而且容易引發司法信任危機。統一裁判及維護司法權威的實踐需求,成為學界及實務界借助預決事實效力解決前后訴同一事實認定的動因。(6)參見段文波:《預決力批判與事實性證明效展開:已決事實效力論》,載《法律科學》2015年第5期。同時,民事裁判的實踐與民事訴訟規則互生共長,關注“行動中的法”,對法律實踐中存在的問題進行深描,則有益于反思既有規則。從網絡上公開可查的裁判案例看,公益訴訟案件量占比民事訴訟案件量較小,二公益訴訟司法解釋規定的預決事實效力規則司法適用更是難覓。(7)截止2022年4月10日,在中國裁判文書網分別檢索二公益訴訟司法解釋中預決事實效力條款,均是“暫無數據”。學界研究已表明審理程序、訴訟類型在某種程度上將影響預決事實效力規則的適用(8)參見王學棉:《民事訴訟預決事實效力理論基礎之選擇》,載《國家檢察官學院學報》2020年第1期。,本文主要以《證據規定》第10條第1款第6項為條件檢索相關案例,從前后訴當事人的關聯性層面觀察預決事實效力運行樣態,指出適用預決事實效力一般性規則在此層面存在的問題,為下文類型化構筑預決事實效力提供現實根據。

(一)以前后訴當事人的關聯性為分析視角

所謂前后訴當事人的關聯性分析視角,指依據前后訴當事人的相關性,可將前后訴當事人的關系類型化為前后訴當事人雙方相同與前后訴僅有一方當事人相同。該部分內容旨在剖析前后訴當事人有關聯性的司法實務,至于前后訴當事人無相關性的情況,即后訴當事人均未實質參與前訴的,將作為第三種類型在后文予以分析。

1.前后訴雙方當事人相同

前后訴雙方當事人相同,包括當事人在兩訴中訴訟地位完全相同與訴訟地位互換兩種情形。當事人在兩訴中訴訟地位完全相同的實踐樣態有:其一,無訴訟第三人加入的訴訟。如案例1,原告向被告保險公司先后提起數個因被保險人死亡而發生的保險賠償訴訟。對于被保險人死亡原因事實的認定關系到是否符合保險合同約定的理賠條件,此為案件的基本事實。后訴中被告對前訴爭議過且經法院審查確認的死亡原因事實再次爭議,法院對其欲推翻前訴確認的死因事實的證據作了審查,但并不予認定,最終適用預決事實效力規則不予采信。(9)雷興梅等訴泰康人壽保險有限責任公司四川分公司人身保險合同糾紛案,四川省武勝縣人民法院(2020)川1622民初1206號民事判決書。其二,有訴訟第三人加入的訴訟。依據我國法律,民事訴訟第三人制度分為有獨立請求權第三人與無獨立請求權第三人兩種,司法實務依此實踐。首先,前訴中有獨立請求權第三人因其具有完全的當事人地位和權能,在后訴中作為原告或被告與前訴當事人爭訟的,屬于前后訴雙方當事人相同類型。如案例2,前訴是甲訴乙請求法院確認土地使用權轉讓協議有效,該案中丙為有獨立請求權第三人,主張土地是乙丙等人共有,甲、乙簽訂的協議侵害其權益。前訴確認了乙與丙無共有的登記的事實、甲與乙轉讓協議有效的事實。后訴是丙訴乙承擔房屋開發等費用的合伙協議糾紛,法院援引前訴確認的事實,判定乙無丙所訴的義務。(10)周淑碧訴肖碧華等合伙協議糾紛案,四川省南充市蓬安縣人民法院(2020)川1323民初806號民事判決書。其次,前訴中支持當事人主張的無獨立請求權第三人,即輔助型第三人,盡管無權就案件訴訟標的進行主張與處分,但從理論上講,作為輔助主體,其對案件基本事實享有的攻擊防御方法不應被限制。(11)參見張衛平:《民事訴訟法》(第5版),法律出版社2019年版,第164-166頁。因而,就預決事實而言,其在后訴作為一方當事人與前訴當事人爭訟亦屬于前后訴雙方當事人相同。如案例3,前訴是案外人甲訴乙執行異議之訴(被執行人丙為認可甲主張的無獨立請求權第三人),法院裁判支持甲的主張。后訴是甲訴丙返還財物之訴,丙仍認可甲的主張,但不同意甲提出的訴訟費負擔。盡管前訴確認的事實在后訴中無爭議,后訴法院仍再次審理并援引前訴確認的事實。(12)大連梓金發展有限公司訴江蘇大都建設工程有限公司合同糾紛案,遼寧省大連市旅順口區人民法院(2020)遼0212民初1862號民事判決書。

當事人在兩訴中訴訟地位互換的實踐樣態,如案例4,前訴是甲訴乙繼承財產分割的訴訟,后訴是乙訴甲分擔喪葬費用的贍養糾紛訴訟,甲對前訴中已經查明的喪葬費用的事實進行爭議,后訴法院因其未舉證推翻前訴認定的事實判其負擔部分費用。(13)江帆訴江寧贍養糾紛案,廣西壯族自治區桂林市秀峰區人民法院(2020)桂0302民初308號民事判決書。

2.前后訴僅一方當事人相同

前后訴僅一方當事人相同,根據具體情形,可以細分為:前后訴原告相同,被告不同;前后訴原告不同,被告相同;僅一方當事人相同且在前后訴中的訴訟地位不同,即前訴原告是后訴被告,或后訴被告是前訴原告。結合具體案例分析如下:

其一,前后訴原告相同,被告不同。如案例5,乙掛靠在建筑工程公司丁,丁取得房地產開發公司丙的工程施工權,由乙實際承建,乙施工中向甲賒購鋼筋。前訴中甲訴乙支付貨款,法院裁判確認了乙以房抵債給甲而甲轉賣給案外人戊并辦結過戶、該房首付款甲已收而按揭款已發至丙賬戶、以房抵債協議已實際履行完畢等事實。在前訴基礎上,甲起訴前訴案外人丙向其返還按揭款的后訴。丙以在其作為被告而丁作為原告的判決書中沒有認定以丙房抵丁債的事實來抗辯甲。而法院援引前述預決事實否定了丙的抗辯。(14)謝寶建訴大余縣青隆房地產開發有限公司買賣合同糾紛案,江西省贛州市大余縣人民法院(2020)贛0723民初128號民事判決書。再如案例6,后訴被告在前訴中是證人,其證言所陳述的要件事實作為支持被告方抗辯的依據被法院采信,在后訴中成為前訴原告向其主張權利的要件事實,法院援引了此預決事實。(15)李建軍訴劉紅林等運輸合同糾紛案,北京市第二中級人民法院(2020)京02民終4309號民事判決書。

其二,前后訴原告不同,被告相同。一方面,前后訴被告完全相同。如案例7,在同一侵權行為糾紛中,復數的受害者先后向同一個加害者的同一侵權行為提起損害賠償訴訟。(16)張來富訴石霖機動車交通事故責任糾紛案,河北省張家口市中級人民法院(2020)冀07民終1395號民事判決書。另一方面,后訴當事人是前訴共同被告。如案例8,前訴中業主向共同侵權人甲、乙主張損失賠償,法院判決確認了甲負責的小區電表箱突然脫落致使由乙負責管理的小區數棟樓消防栓爆裂造成業主家中財物損害等因果關系的事實。后訴中甲訴乙賠償其損失,法院以前訴確認的因果關系的事實為確定賠償的事實依據。(17)四川恒和生物業服務有限公司訴國網四川省電力公司資中縣供電分公司財產損害賠償糾紛案,四川省資中縣人民法院(2020)川1025民初549號民事判決書。常見場域還有主從關系,如案例9,債權人起訴債務人和擔保人連帶清償債務,擔保人給付后向債務人提起追償訴訟,法院援引前訴確認債權債務關系成立、擔保權成立的事實。(18)徐濤訴李珊珊等追償權糾紛案,河南省漯河市中級人民法院(2020)豫11民終620號民事判決書。

其三,僅一方當事人相同且在前后訴中的訴訟地位不同。如案例10,工程發包方甲將建造工程發包給承包人乙,乙再包給實際施工人丙。前訴中乙訴甲給付建造工程勞務費,判決認定的爭議事實包括因乙負責施工的房屋出現質量問題但拒絕維修、甲委托他人代修的維修費應從乙主張的勞務費中減去。依據該生效裁判對房屋存有質量問題的事實確認,乙向檢察院抗訴在該訴受理前就已經生效的丙訴乙給付工程款的裁判,引發了再審,主張丙應向乙返還乙承擔的維修費。前訴確認的房屋存有質量問題這一事實在再審中被援引,法院作出撤銷原判發回重審的裁定。(19)李森訴張杰建設工程施工合同糾紛案,河南省南陽市中級人民法院(2020)豫13民終1873號民事判決書。

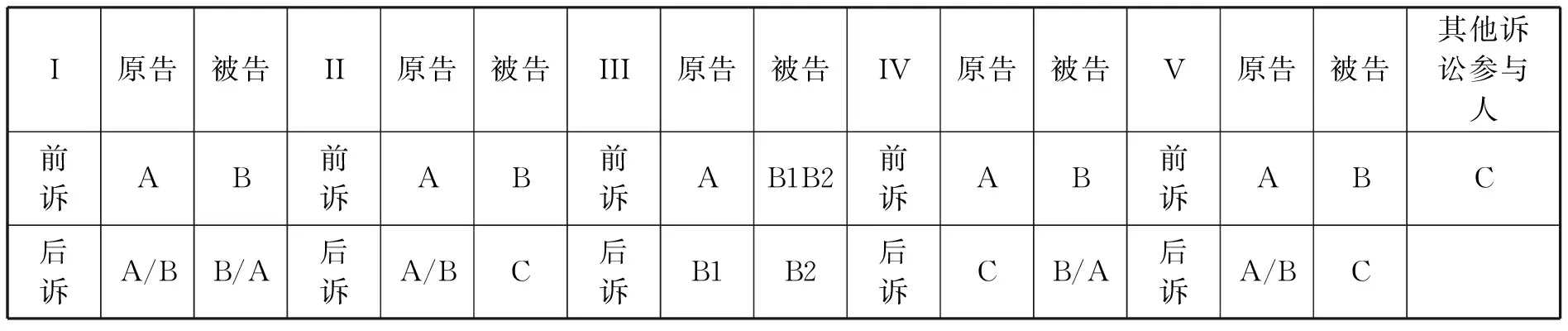

綜上,通過列舉適用預決事實一般性規則的司法實踐,從前后訴當事人存在相關性的具體形態出發,可將預決事實效力一般性規則的適用情形提煉如下:案例1-4屬于第I種,前后訴雙方當事人相同;案例5屬于第II種,前訴當事人對前訴案外人主張適用預決事實以支持其主張;案例6屬于第V種,在前訴中作為非當事人的訴訟參與人實質性地參加前訴,且其所作的要件事實陳述對前訴裁判發生影響;案例8-9屬于第III種,后訴對立的當事人在前訴是同一法律地位的當事人;案例7、10屬于第IV種,但案例7是前訴案外人作為后訴原告向前后訴同一被告主張適用預決事實效力以支持其主張,案例10是當前訴案外人為后訴原告時,前訴當事人一方作為后訴被告援引預決事實以資抗辯。

表2 五種適用預決事實效力一般性規則情形

(二)預決事實效力一般性規則存在的問題

1.單一設置拘束效力與程序原則沖突

為避免矛盾裁決,統一解決糾紛,同時為避免訴訟審理的不經濟而通過簡化證明和查證過程提高訴訟效率,在前后訴雙方當事人相同的案件中,應賦予預決事實某種法律拘束力。在程序保障原則作用下,基于程序效力,當事人應為先前程序中所為自負其責,尊重既判事項權威,維護判決安定,并就已經爭訟的同一事實在后訴中不再提出爭議或相反的抗辯。而預決事實效力一般性規則在法律拘束力上的設置采單一模式,即“當事人無需舉證+當事人有相反證據足以推翻的除外”。可見,預決事實效力一般性規則準許(受預決事實效力拘束的)被主張者對預決事實重開爭議、進行推翻。將其適用到前后訴雙方當事人相同且受正當程序保障的案件時,后訴的當事人均參加了前訴,享受了一次程序保障,在后訴中又允許一方當事人對預決事實進行反證,這與程序效力相悖,出現過度程序保障,反而不利于終局性地解決糾紛,與此同時,允許對同一事實進行兩次證明既浪費司法資源,也無益于訴訟的經濟性。(20)參見王學棉:《民事訴訟預決事實效力理論基礎之選擇》,載《國家檢察官學院學報》2020年第1期。

在第I種情形下,前后訴雙方當事人相同,所共通的基本事實在前訴中由雙方當事人爭議并經法院終局判決認定,該預決事實在判決生效后未有變化,而后訴法院對該預決事實再度展開審理,超出程序保障必要,有違程序效力。在第V種情形下,前后訴中一方當事人相同,而不相同的一方當事人為支持前訴一方當事人且實質性地參與到前訴中的其他訴訟參與人。當其他訴訟參與人在前訴中所陳述的要件事實成為預決事實時,在后訴中,該預決事實對后訴當事人的影響可同于第I種。若適用預決事實效力一般性規則,在后訴中允許其再度爭議該事實進行推翻,則與民事訴訟中倡導的誠實信用原則及當事人真實陳述原則相悖。

2.籠統規定適用主體引發正當性詰問

預決事實效力一般性規則中的適用主體為“當事人”,既沒有闡明前后訴當事人是否相同,也沒有明確限定“誰可主張/向誰主張”適用該規則。這種籠統性規定適用到具體案件中有著不適恰的一面。

在第III種情形中,后訴當事人均是前訴被告,就爭議事實的認定已給予應有的程序性保障,法院直接采信預決事實以實現前后訴中同一實體法律關系的協調性。第IV種情形的案例7,后訴原告是前訴案外人,后訴被告是前訴當事人,后訴法院支持了原告(前訴案外人)援引前訴認定的不利于后訴被告(前訴當事人)的事實主張。在此兩種情形中,因前后訴當事人不完全相同,意味著訴訟主體資質發生了變化,在訴訟能力和訴訟資料方面也可能存在差異,準許被主張者提出相反證據推翻預決事實具有正當性。

如果說上述情形中賦予后訴一方當事人(在前訴中可以是當事人也可以為案外人)向后訴另一方當事人主張適用預決事實一般性規則,因后訴另一方當事人是在前訴中已對事實進行過爭議且享有程序保障的訴訟主體,使得援引預決事實一般性規則具有了理論正當性。那么,在第II種情形及第IV種情形的案例10中,允許前后訴相同的一方當事人向前訴案外人主張適用預決事實效力一般性規則就面臨著正當性詰問。

前訴確認的基本事實緊密關涉案外人的實體權益,在前訴中本應通過證人制度或第三人制度使案外人參與到前訴的審理中,避免突襲裁判。(21)參見邱聯恭:《司法之現代化與程序法》,三民書局1992年版,第112-113頁。否則,在前訴案外人未實質性參與到前訴就基本事實進行確認的程序保障之下,就允許前后訴同一當事人于后訴中向前訴案外人主張適用預決事實免除證明責任,則公正性不足。第II種情形中的案例5,前訴確認的事實對前訴案外人(后訴被告)造成了債務負擔,其權益在前訴中并未被充分代表也未經正當程序保障其程序主體地位;第IV種情形的案例10,后訴被告(前訴原告)向后訴原告(前訴案外人)主張援引于其有利的預決事實作為抗辯事實成立。這兩種情形中,都是在前后訴皆為一方當事人的后訴當事人,向未實際參與前訴的前訴案外人主張適用預決事實效力,由后者負擔本應由前者承擔本證責任的相反主張的反證責任,既不當轉移了證明責任,也有可能保護了“虛假的權利主張”,存在司法公正隱患。(22)參見李浩:《民事訴訟程序權利的保障:問題與對策》,載《法商研究》2007年第3期。

承上可見,預決事實效力一般性規則在拘束效力上的單一形態以及在拘束主體上不區分主張者和被主張者的簡化設置會產生多重問題:雙方當事人相同的案件中,允許就預決事實再爭議超出程序保障必要、與程序效力相悖,致礙終局性糾紛解決;在前訴案外人作為后訴一方當事人的案件中,在后訴中向其主張適用預決事實效力規則,既欠缺程序保障供給又加重證明責任負擔。“過”與“缺”的張力揭示了該規則存在無視后訴當事人在前訴是否實際參與訴訟并且經過充分的程序保障的差異,也不限制“誰可主張/向誰主張”,而只關注“事”的缺陷。

盡管在英美法及德日法上,無須證明的事實并不包括預決事實且未獨立規范預決事實(23)日本《民事訴訟法》規定,除自認的事實及對裁判所而言顯著的事實外,對于作為判決基礎的事實,裁判所應依據口頭辯論中出現的資料予以認定。德國《民事訴訟法》將自認、顯著的不證自明的事實、推定三者作為無須證明的事項。美國《聯邦證據規則》規定了司法認知、推定和自認三種無須證明的事實。,但預決事實作為生效判決的組成部分具有共同性。我國學界在尋找預決事實效力理論依據時也集中借鑒兩大法系的既判力、爭點效、公文書證明效等制度。在充分認識我國司法實踐樣態的基礎上,轉向比較法上對預決事實效力進行考察,將彌補我國預決事實效力規則缺陷。是以,下文將沿循比較法的研究路徑,從判決效力方面觀察預決事實效力的域外經驗。

三、美、日兩國預決事實效力的域外經驗

英美法系以遵循先例為法院裁判適用基準,大陸法系以成文法和學說為司法實踐的依據。限于篇幅,下文主要選取美國聯邦最高法院判例、日本的立法及學說為考察對象。

(一)美國聯邦最高法院判例下預決事實效力

美國法院系統的突出特點是雙軌制,由九位大法官組成的美國聯邦最高法院位于所有法院系統之上,對民事領域涉及“聯邦性質的問題”具有最終的和支配性的發言權。而有關判決效力的適用就在“聯邦性質的問題”內,是故,下文通過梳理聯邦最高法院的相關判例來考察判決效力中的預決事實效力問題。

1.爭點排除效的一般規則及其例外

大法官金斯伯格在Taylorv.Sturgell案(24)Taylor v.Sturgell.,553 U.S.880(2008).前后訴原告分別是Herrick、Taylor,均依信息自由法向同一被告聯邦航空局申請獲取同一個老式飛機的技術信息記錄。前訴因飛機制造公司拒絕公開未獲成功。該訴結束后一個月內,Taylor申請公開未獲回應,委托了代理Herrick案的律師向哥倫比亞特區地區法院起訴,法院裁定Taylor的訴請已被Herrick的前訴“虛擬代表”而駁回其請求。Taylor稱虛擬代表論侵犯其正當程序權利,他與Herrick沒有法律關系也沒有收到前訴通知。為解決巡回法院間基于虛擬代表排除的權限范圍分歧,聯邦最高法院批準調卷令,進行審查后將案件發回重審。闡明判決意見時指出,判決的排除效力由請求排除效力(claim preclusion)和爭點排除效力(issue preclusion)來界定,二者統稱為既判力(res judicata)。其中,爭點排除效是指,對先前判決必不可少的且被法院有效裁定的事實或法律問題,就該同一問題,即使再次發生于后訴中也被禁止再爭議。(25)New Hampshire v.Maine.,532 U.S.742,748,749(2001).爭點排除效的一個適用前提是:尋求排除的事實爭議實際上已經在雙方當事人之間的前訴中起訴過并得到過確定,并且對其程序保障的確定于前訴判決而言至關重要。(26)See Stephen N.Subrin, et al.Civil Procedure: Doctrine, Practice, and Context,4th ed.,Aspen Publishers,2012,p.897-899.這項排除原則通過排除當事人就其已經享有充分、公平的訴訟機會的事項再度提出爭議,旨在避免因多個訴訟而產生的費用和煩惱,節省司法資源,并通過將判決不一致的可能性降至最低程度來減少對司法活動的依賴。(27)Montana v.United States.,440 U.S.147,153-154(1979).基于正當法律程序原理,若一項判決拘束不是前案一方當事人或相互關系人(privity)的后訴當事人則違反正當程序。(28)Hansberry v.Lee.,311 U.S.32(1940).前訴是Lee訴Hansberry搬離白人社區。本案是后訴,聯邦最高法院認為,伊利諾伊州最高法院裁判Hansberry承受他不是前訴當事人也未被代表其利益的集團訴訟所應負擔的不利于他的裁判,剝奪了憲法修正案賦予其的正當程序保障,前訴不能對其有所約束。于是,爭點排除效受制于當事人對等性原則(29)除非后訴中的雙方當事人都受前訴判決的拘束,否則任何一方當事人都不能以前訴判決作為禁止推翻的事實來對抗另一方。參見斯蒂文·N.蘇本等:《民事訴訟法:原理、實務與運作環境》,傅郁林等譯,中國政法大學出版社2004年版,第788頁。,將被排除的主體限定為當事人及其相互關系人,這成為一般規則。

為促進爭點排除效目標實現,聯邦最高法院發展了當事人對等性原則的有限例外——前訴判決對有限的非當事人具有禁止其對同一事實等再次爭議的效力。前述Taylor案指出了六類對前訴案外人發生拘束效力的情形。(30)一是非當事人自愿承受他方當事人間訴訟事項拘束;二是非當事人與判決確定的一方當事人間預先存在實體法律關系;三是非當事人在前訴中已被與之有相同利益的當事人一方充分代表;四是非當事人對前訴判決的形成有控制權;五是受判決約束的一方當事人不得通過代理人再次訴訟來規避前訴判決效力;六是被明確不得再訴訟的特別法定情形。這些例外設置遵循了該非當事人的訴訟權利在前訴中已被訴訟程序保障的準則。經此,聯邦最高法院明確了判決效力不僅拘束當事人及其相互關系人,還對有限的非當事人適用,可概括為“向誰主張”預決事實禁止爭議規則。

2.前訴案外人主張間接禁反言規則

“誰可主張”間接禁反言規則,自1791年出現在普通法中,也主張當事人對等性。直至聯邦最高法院在Blonder Tongue Laboratories,Inc.v.University of Illinois Foundation案(31)Blonder Tongue v.University of Illinois Found.,402 U.S.313,329(1971).專利權人伊利諾伊大學基金會于1967年、1968年兩次對天線制造商Winegard提出專利侵權訴訟,均被判決專利無效,原告上訴至聯邦最高法院,該院認為,除非專利權人能證明他在先前的訴訟未獲完全及公平的審理程序及機會,否則前案判決將對其起訴的其他侵權案件產生禁反言效力,即專利無效的終局判決具有拘束力。中否定了禁反言受當事人對等性的條件限制,允許后訴被告(前訴案外人)防御性地使用間接禁反言(defensive use of collateral estoppel),即禁止后訴原告提出其作為前訴原告已經訴訟過并已敗訴的請求以及該請求依據的同一事實來對抗另一被告,因前訴判決終局性地解決了實際提起的訴訟及確定的問題。就同一事實認定給予同一當事人超過一次全面而公平的爭議機會存在訴訟資源配置錯誤,也失公允。因此,當事人對等性應讓位于公共政策——當任何一方享有充分、自由和不受拘束的機會提出或應當提出與爭議有關的所有事實時,基于公共政策的考量,必須明確禁止對前訴中已經辯論和裁決的問題進行爭議。突破當事人對等性原則并非賦予前訴爭點事實約束前訴案外人的權能,前訴爭點效力約束的對象依然只能是前訴的當事人,而是允許前訴案外人對該爭點事實有過訴爭機會的一方當事人援引前訴對該爭點事實的判斷以對抗該當事人。

隨后,聯邦最高法院在Parklane Hosiery Co.,Inc.v.Shore案(32)Parklane Hosiery Co.,Inc.v.Shore.,439 U.S.322(1979).Shore對ParkLane公司提起股東集體訴訟,訴稱被告的聲明違反了聯邦證券法和證券交易委員會(SEC)的條例。此案審理前,SEC訴ParkLane,提出相同指控。地區法院裁定聲明是虛假的、有誤導性。第二巡回上訴法院對該判決進行了確認。隨后,Shore請求對被告作出部分即決判決被地區法院駁回。上訴法院推翻了這一駁回判決。鑒于上述判決的沖突,聯邦最高法院批準了上訴法院的調卷令。最終以本案不存在適用攻擊性禁反言的阻礙為由維持了上訴法院禁止被告就預決事實在本案中再爭議。中提出了攻擊性間接禁反言(offensive use of collateral estoppel)(33)一種原告(處于攻擊性地位的人)主張理論,它可阻卻被告再次爭議已對其先前與原告不同的當事人的案件中針對該被告裁定的問題。規則,即允許前訴案外人在后訴中做原告時,主張禁止前后訴中的同一被告就前訴已經訴爭過且失敗的爭議再次對抗后訴原告,相反,后訴原告可依前訴判決向被告提出訴訟主張。因一概適用攻擊性爭點排除可能存在對被告不公平的實然情形,聯邦最高法院提出由初審法院在具體個案中裁量是否存在對被告不公平的情況,若存之則棄用,反之亦然。(34)聯邦最高法院在該案中闡明了適用攻擊性間接禁反言不會對被告不公平的幾種理由:一是不會引發搭便車訴訟;二是前訴被告能夠預見到前訴判決將成為后訴主張的依據,進而會全面而積極地參與前訴;三是前訴判決沒有與任何先前的判決不一致;四是被告不會因為后訴程序而獲得其在前訴中沒有獲得相應的程序機會從而會導致不同的裁判結果。自此,攻擊性禁反言與防御性禁反言成為完整的間接禁反言規則的兩個方面。

綜上,可根據后訴當事人在前訴的程序主體性保障情況對預決事實在后訴的作用進行分類:第一,前后訴雙方當事人相同的(含其相互關系人、有限的非當事人),在后訴就相同事實再爭議的,對方當事人可對其主張爭點排除效進行抗辯。第二,前訴一方當事人與前訴案外人構成后訴,允許前訴案外人向前后訴相同的一方當事人主張事實間接禁反言規則,以禁止重開爭議。從前訴案外人主張的動機看,上述規則分為防御性主張間接禁反言和攻擊性主張間接禁反言。前者中被主張者是在前后訴中皆為原告方的當事人,后訴被告主張禁止事實爭點的爭議,旨在作為抗辯理由以阻卻原告訴訟請求的實現,原告仍承擔證明責任;后者中的被主張者在前后訴中皆為被告方的當事人,后訴原告援引前訴事實爭點作為支持訴訟請求的依據。

(二)日本民訴法及學說中的預決事實效力

日本擅長以兼容并蓄的態度汲取外來發達的法律制度和思想,其現行的民事訴訟法就是以大陸法系為建構基礎(35)參見鈴木正裕:《近代民事訴訟史·日本》(2),有斐閣2006年版,第1頁。,漸進引入英美法系在制度層面的一些構思,有關確定判決的效力也體現了這一特征。

1.確定判決效力拘束的主體

日本裁判所作出的終局判決獲得確定時,其判斷內容具有既判力等判決效力。受既判力拘束的后果是,在后續民事訴訟中不允許當事人提出以及禁止裁判所作出與確定判決具有約束力的主張相抵觸的訴訟。既判力效力作用于后訴的何人之間,遵循既判力主觀范圍的一般原則的同時也進行有限地擴張。(36)參見伊藤真:《民事訴訟法》(第四版補訂版),曹云吉譯,北京大學出版社2019年版,第556頁。擴張受既判力拘束的主體的影響,其合理的根據在于:承受既判力不利益的人應在訴訟中被賦予當事人地位,在程序對等的基礎上,對作為訴訟標的權利關系存在與否展開辯論,以保障實質性訴訟的權能和機會。至于當事人是否利用這種權能和機會取決于意思自治,但對訴訟結果自負其責。只要是符合這個邏輯的人及判斷,都將獲得正當化根據。即便在形式上不具有當事人地位的人,如果通過當事人使其獲得正當的保護,既判力向其擴張也是正當的。(37)參見新堂幸司:《新民事訴訟法》,林劍鋒譯,法律出版社2008年版,第474-754頁。與此相應,日本《民事訴訟法》設立了輔助參加制度、訴訟告知制度以確定判決效力及特定情形下的非當事人。

在理論界,伊藤真教授指出,近時的有力說主張相對方當事人與輔助參加人間發生判決效力的為既判力。(38)參見伊藤真:《民事訴訟法》(第四版補訂版),曹云吉譯,北京大學出版社2019年版,第452頁。因輔助參加人與相對方在前訴中已經被賦予就與自己法律地位相關的爭點提起主張及舉證的機會,所以被限制在后訴進行相反主張有合理性。兼子一教授在日本國內倡導德國學者提出的反射效,因當事人間的訴訟行為使自己法律地位受到影響的第三人,可以援用(前訴判決對其有利時)或必須承受(前訴判決對其不利時)反射效。(39)參見廖浩:《民事確定判決反射效力研究》,中國社會科學出版社2018年版,第73頁。盡管至今日本學界對反射效存在爭論,但學者并不否定反射效對第三人有利時的援用。(40)參見伊藤真:《民事訴訟法》(第四版補訂版),曹云吉譯,北京大學出版社2019年版,第369頁。

2.確定判決效力拘束的客體

而確定判決中哪些主張受既判力拘束則與美國判例不同,日本《民事訴訟法》將確定判決既判力客觀范圍限定在判決主文所表示的判斷,而抵銷抗辯情形除外。由于主文表示的內容是法院針對訴或上訴的回答等判斷,這使得既判力的客體范疇不能包括判決理由中所載的事實認定。正如美國法院認可爭點排除效具有現實性意義,日本法也認識到如果堅守判決理由中的事實認定和法律適用不產生既判力,在實務中則出現相同事實或法律問題再度被爭議且后訴法院作出與前訴不同判斷的對立判決,不利于糾紛的終局性、統一性解決。盡管該法典第245條通過中間判決制度,采用訴訟嵌套的方式間接地實現了既判力客觀范圍向判決理由判斷的擴張(41)參見丁寶同:《論爭點效之比較法源流與本土歸化》,載《比較法研究》2016年第3期。,并給予預決事實在后訴具有影響的法律地位。然而,該中間判決的效力限于作出該中間判決的審級程序、對同一當事人在后訴就同一事項產生拘束力而無既判力、執行力等確定判決效力。(42)參見伊藤真:《民事訴訟法》(第四版補訂版),曹云吉譯,北京大學出版社2019年版,第339頁。

因法典對判決理由部分所載事實的效力賦權過于拘謹,日本學者試圖創新概念體系和研究范式,對判決理由所載判斷的拘束力的制度性效力進行著書立說。兼子一教授將本來限于輔助參加人與被參加人間的判決理由部分的判斷事項的參加效力擴張適用于本訴當事人間,因其亦有適用禁反言原則的必要。新堂幸司教授受英美法的爭點排除效啟發提出了與既判力相并列并作為其補充的爭點效(43)參見新堂幸司:《新民事訴訟法》,林劍鋒譯,法律出版社2008年版,第495-499頁。,以此賦予判決理由中主要爭點的判斷以拘束力。之后,其又進一步提出遮斷效,以基于當事人在前訴中的訴訟行為和誠實信用原則,賦予當事人于前訴程序中具有“正當解決期待”的但未獲得充分實質性判斷的爭議事項并能夠產生阻斷后訴的約束性效果。(44)參見丁寶同:《論爭點效之比較法源流與本土歸化》,載《比較法研究》2016年第3期。簡言之,無論是兼子一教授擴張后的參加效還是新堂幸司教授的爭點效、遮斷效論,都旨在賦予判決理由部分的判斷事項拘束前訴主體的后果,進而限制其在后訴的爭議。

由此觀之,日本法設立輔助參加制度、訴訟告知制度將非當事人引入本訴,使非當事人受本訴既判力拘束,又通過中間判決制度給予本訴中先決問題以拘束力,以發揮訴訟統一解決糾紛的功能。日本理論界認為被保障了受審裁判權的前后訴相同當事人、參加前訴的非當事人受前訴在判決理由的判斷上的拘束。對于非上述主體的案外人,可對前訴當事人援引于己有利的預決事實。

(三)經驗提煉:程序參與權保障分界預決事實適用

美、日兩國在預決事實層面共同的支點,是以避免就同一爭議事項的矛盾判斷、終局性解決糾紛為價值取向,對訴諸程序參與權保障規范運作下的程序效力進行界分,使預決事實之禁止再爭議的效力從前后訴相同當事人向有限的非當事人發生,允許前訴案外人在公平的情景下向前訴當事人主張適用預決事實拘束。

程序效力以正當程序保障為生成條件,而正當程序保障是構建現代民事訴訟制度的重要程序法原理。(45)參見李浩:《民事訴訟當事人的自我責任》,載《法學研究》2010年第3期。只有法院遵照法律的要求為當事人作出一定的訴訟行為并提供必要的保障,才能苛責該當事人承擔訴訟不利后果。其中,保障個體對作出影響其利益后果的訴訟程序的參與權是最低限度的程序保障。程序參與權也稱為程序參與請求權,實際上是聽審請求權或曰聽審權,指的是受裁判結果實際影響的主體有權要求國家尤其是它的法院在民事訴訟過程中能夠讓其富有影響地參與法院解決爭議的活動的權利,通常包括程序的告知權、出庭權、意見陳述權、意見受尊重權等內容。(46)參見劉敏:《裁判請求權研究——民事訴訟的憲法理念》,中國人民大學出版社2003年版,第31-32頁。程序參與被美國學者富勒認為是審判的本質特征。(47)See Lon Fuller,The Forms and Limits of Adjudication,92 Harvard Law Review353,364(1978).強調程序參與的好處是使被參與者能夠感受到自己主宰自己的命運,確保其不同程度地自主自決。(48)參見任凡:《聽審請求權研究》,法律出版社2011年版,第102頁。通過程序參與權保障的制度供給,使得受到裁判結果影響的人,有充分的機會參與到案件的審理裁判過程,并有效地對裁判結論的形成施加積極的影響,在正當程序下促進實體公正裁判的生成。這也是促進當事人訴訟主體地位、訴訟主體尊嚴感、司法公信力得以實現的要求。相反,若未給予受裁判結果不利影響者就裁判確認事項開展充分攻擊防御的機會,使其意見被裁判者所聽取,則不受判決效力拘束。

美、日兩國在預決事實拘束的主體上(即向誰主張)以及主張適用主體上(即誰可主張),正是以后訴當事人在前訴的程序參與權保障為正當性依據。在后訴中,受預決事實拘束的僅是前訴當事人,不能拘束至在前訴未被保障程序參與請求權的案外人。當前訴案外人的程序保障權益不能被前訴當事人所遮斷時,應準許其就待證事實行使充分的處分權、辯論權,且不受前訴預決事實的拘束,也無證明責任轉移。因此,前訴當事人不得向其主張適用預決事實效力。在主張適用預決事實的主體上,既有前訴當事人也有前訴案外人。前訴當事人主張適用的,發生在前后訴雙方當事人相同的案件中,因被主張者與主張者共同參與了前訴,享受了程序參與權保障,則在后訴中受預決事實拘束。前訴案外人主張適用的,發生在由前訴案外人和前訴當事人分別組成后訴當事人的案件中,由于前訴當事人參加了前訴,對前訴當事人主張適用預決事實拘束并不違反正當程序。因而,作為后訴當事人一方的前訴當事人或前訴案外人可向作為后訴另一方當事人的前訴當事人主張預決事實拘束力。

若這樣理解預決事實作用方式是可行的,那么,應當依據后訴當事人是否在前訴審理基本事實時已經享有程序參與權保障,而匹配不同類型的預決事實效力。質言之,因前后訴當事人的關聯情況不同,預決事實發揮證明力的強弱而有差異,這種判斷將指引著下文預決事實效力類型化的構筑。

四、因程序參與權保障情形區分預決事實效力類型

預決事實在前后訴中是共通性的,所以才有拘束后訴的可能。但我國司法實務表明,僅關注“事”的預決事實效力規則存在“過”與“缺”的不足。單一設置的預決事實效力一般性規則難以契合多元的訴訟實踐樣態,制定者的預期目標不能妥當實現。上文域外法上的經驗也表明,預決事實效力規則設置不能忽視當事人因素,需根據后訴當事人在預決事實形成時有無得到程序參與權保障,界分“向誰主張/誰可主張”預決事實。美國、日本因后訴當事人在前訴中的程序參與權保障情況決定著預決事實能否在后訴中發揮拘束力的做法,實則采取了類型化的分析方法。自馬克斯·韋伯以來,理想類型分析的學術進路被廣泛運用,類型化比較在技術上更便利,條理上更清晰(49)參見徐昕:《論私力救濟》,中國政法大學出版社2011年版,第130頁。,可以彌補概念及其邏輯體系不足,深化人們對法律概念和法律現象的認識,有助于正確解釋和適用法律。(50)參見卡爾·拉倫茨:《法學方法論》,陳愛娥譯,商務印書館2003年版,第337頁。

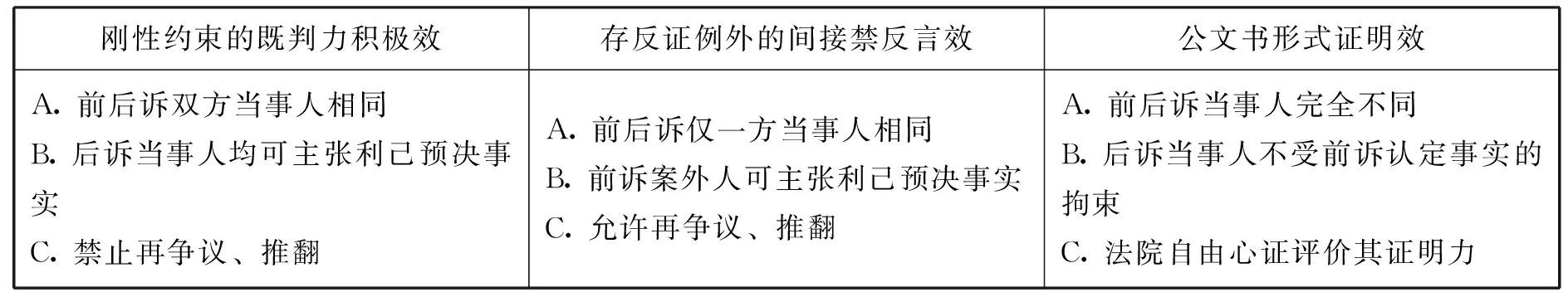

回顧前文對我國司法實務的具體分析,結合域外法上的經驗,以后訴當事人在前訴程序參與權保障為分類準據,可將前文五種情形經過類型化分析進路歸為兩類:第一,第I、III、V情形中的后訴雙方當事人皆實質性地參與前訴,并對案件基本事實的認定享有充分程序保障機會的,出于遵循正當程序效力、誠實信用原則,其應受預決事實拘束。預決事實效力在性質上為既判力積極效,禁止再度爭議,后訴法院直接采信。第二,第II、IV情形中,后訴當事人中的一方當事人為前訴當事人,另一方當事人為前訴案外人,鑒于前者在前訴中已對預決事實的形成擁有程序參與權保障,在遵循正當程序效力、誠實信用原則的基礎上賦權后者向其主張預決事實效力。同時,考慮到前后訴發生場域不同,允許被主張者一方經反證推翻。

另外,與前兩類預決事實效力適用于前后訴當事人有關聯性的案件殊別,對于前后訴當事人無關聯性的案件,即前后訴當事人完全不同的且其利益未被前訴當事人充分代表的,則預決事實不能拘束后訴當事人,但可發生公文書形式證明效。預決事實作為證據資料由后訴法官根據自由心證原則進行處理,可將此作為預決事實效力的第三種類型。下文將具體論證這三種類型的預決事實效力。

(一)前后訴雙方當事人相同時預決事實效力:剛性約束的既判力積極效

預決事實效力是前訴裁判確認的事實在后訴中對該事實認定的影響力,而在可能具有的種種影響或作用中,既判力是最為重要和基礎性的。(51)參見王亞新、陳曉彤:《前訴裁判對后訴的影響——〈民訴法解釋〉第93條和第247條解析》,載《華東政法大學學報》2015年第6期。需要解決的任務是,何種樣態下的預決事實具有既判力效力。

大陸法系既判力效力范圍的完整內涵表述為主觀范圍、客觀范圍和時間范圍三個維度。(52)參見新堂幸司:《新民事訴訟法》,林劍鋒譯,法律出版社2008年版,第477頁。最具有爭議的部分是既判力客觀范圍的內容,直接決定著記載于判決理由部分的預決事實能否發生既判力效力。從學者就德國學界對既判力制度理論的爭論及既判力規則寫入法典的歷史背景所作的闡釋可見,將既判力僅限于判決主文的金科玉律并不準確,判決理由中法官對爭議事實的認定具有既判力遮斷效。(53)參見吳英姿:《預決事實無需證明的法理基礎與適用規則》,載《法律科學》2017年第2期;丁寶同:《論爭點效之比較法源流與本土歸化》,載《比較法研究》2016年第3期;曹志勛:《反思事實預決效力》,載《現代法學》2015年第1期。從制作判決文書的三段論演繹看,法官需要通過各種證據材料對原告請求原因所陳述的事實、被告抗辯的基礎事實進行評判。判決理由作為闡明主文內容、形成推導過程的關鍵部分,承載著當事人爭辯交鋒及法官對案件基本事實的判斷。是故,生效裁判所確認的基本事實(主要列明于“本院認為”的裁判理由部分)作為判決主文生成的基石,未落入突襲性裁判(54)參見邱聯恭:《程序選擇權論》,三民書局出版社2000年版,第11頁。的范圍內,其法律效力受既判力所及。申言之,符合既判力正當化依據的預決事實具有既判力效力。至于受預決事實既判力拘束的主體范圍,暫且遵循我國理論界通說即可,即要遵守既判力相對性原理,除法定擴張情形外,預決事實對前訴之外的主體沒有既判力約束效力。美國聯邦最高法院有限的六種非當事人例外以及日本法上的輔助參加人、被訴訟告知人受預決事實既判力積極效拘束的做法,可在未來發展中加以考慮。

在預決事實發生既判力效力這一層級上,具體是何種既判力效力應從既判力自身效力工具箱中匹配。在前后訴雙方當事人相同的案件中,后訴一方當事人向另一方當事人主張適用預決事實,因二者在前訴中已對該事實展開爭議,故在后訴中無需也不應就同一事實再爭議,裁判主體應遵循并在此基礎上進行審理和作出判斷。從這一功能看這主要涉及既判力積極效力。該效力層面的預決事實被禁止爭議和推翻。不容爭議性強調預決事實被主張者不得與主張者重開爭執;禁止推翻強調法院不得作相反認定,應直接采信。《證據規定》第10條規定的“無須證明”+“可經反證推翻”,在這一層次上難以適用。

(二)前后訴僅一方當事人相同時預決事實效力:存反證例外的間接禁反言效

在訴訟前或訴訟外某一時點已經發生的客觀事實理應僅有一個。(55)參見邱聯恭:《程序制度機能論》,三民書局出版社1996年版,第4頁。一般而言,對實質性參與前訴的后訴當事人來說,針對不可逆性、唯一性的同一客觀事實,在其于前后訴提交的證據材料相同時,允許其面對不同的對方當事人為相反的事實主張、重復爭議,這顯然超過了程序保障的必要限度。即便是從誠實信用原則與公平原則考量,也不應允許前后訴同一當事人作相反陳述。

而承認預決事實在前訴當事人與前訴案外人間,對前訴當事人具有約束力,既未侵害其受審裁判權,反而有助于實現“當事人就案件事實作真實、完整的陳述”的訴訟生態。在具體規則設置上,可考慮借鑒美國判例建立的間接禁反言規則。首先,明確禁止前訴當事人(后訴一方當事人)向前訴案外人(后訴另一方當事人)主張援引對前訴當事人有利的預決事實,以防止后者遭受飛來橫禍。這一禁止還具有更大的社會意義,即有助于減少前訴當事人“手拉手”濫用訴訟程序,借由虛假訴訟獲取的裁判,營造不利于案外人的推定事實的狀態。(56)參見曹志勛:《論公文書實質證明力推定規則的限縮》,載《國家檢察官學院學報》2020年第2期。其次,前訴案外人可向前訴當事人主張援引預決事實。前訴案外人作為后訴被告時可援引對后訴原告(前訴當事人)不利的預決事實抗辯后訴原告的訴訟主張;前訴案外人作為后訴原告時亦可援引對后訴被告(前訴當事人)不利的預決事實來支持自己的訴訟請求。

與公益訴訟案件的當事人有關聯的私益訴訟案件,符合前后訴當事人不完全相同的構造。在事實共通層面,公益訴訟與私益訴訟都是侵權訴訟,在后的私益訴訟原告想援引在前的公益訴訟中裁判所確認的被告存在破壞環境、侵害權益行為、無免責事由等基本事實。只允許前訴案外人(后訴原告)向后訴被告(前訴被告)主張適用預決事實效力規則,即可實現避免矛盾裁判、維護司法權威的預決事實制度目的。由此可見,二公益訴訟司法解釋中復雜化的預決事實效力規則設置(57)參見王學棉:《民事訴訟預決事實效力理論基礎之選擇》,載《國家檢察官學院學報》2020年第1期。實無必要。

預決事實發生禁反言的效力是禁止前訴當事人提出與預決事實相矛盾的說辭,當前訴案外人援引預決事實時,則不需要承擔證明事實為真的責任,且不允許被主張者對預決事實再行爭議、進行推翻。但考慮到前后訴的訴訟場景、適用的民事訴訟程序類型可能不同,即使是對同一事實的主張,由于不同的訴訟過程中雙方當事人的訴訟能力和訴訟資料不同,包括本證和反證的數量、質量以及彼此的對比關系,當事人在訴訟進行中的緊張程度(58)參見段文波:《預決力批判與事實性證明效展開:已決事實效力論》,載《法律科學》2015年第5期。也難免不同。當這些事項決定著事實主張的訴訟結果時,應當在限制前訴當事人進行矛盾爭議的前提下,作為例外情形,準許其在后訴中有機會提出符合誠實信用原則的抗辯主張。后訴就同一事實即使出具矛盾的認定,只要是嚴格按照法定程序審理,當事人也得到了充分的程序保障,且法官對證據的判斷和對事實的認定符合經驗法則,按照“法律真實”的標準,兩種認定都應視為正確。(59)參見翁曉斌:《論已決事實的預決效力》,載《中國法學》2006年第4期。因而,《證據規定》第10條規定的“無須證明”+“可經反證推翻”,在這一層次上得以適用。

(三)前后訴當事人完全不同時預決事實效力:公文書形式證明效

后訴中雙方當事人均未能實質性參與前訴、未在前訴中進行充分地攻擊防御的,若命其承受預決事實拘束之負擔,將嚴重損及后訴當事人接受裁判的權利。因此,基于現代民事訴訟遵守當事人程序主體性保障底線,預決事實拘束后訴未實質性參加前訴的雙方當事人存在不可克服的理論障礙。不過,有學者依公文書記載事實推定為真為預決事實向前訴案外人適用提供正當性。(60)參見紀格非:《“爭點”法律效力的西方樣本與中國路徑》,載《中國法學》2013年第3期。但從比較法視域看,即便依此也不能拘束前訴案外人。(61)參見曹志勛:《論公文書實質證明力推定規則的限縮》,載《國家檢察官學院學報》2020年第2期。在公文書記載事實推定為真的公文書實質證明效下,一方面,前訴中的案外人要受預決事實約束,這種設計極有可能激勵前訴當事人聯合起來損害案外人的利益,此時提供給案外人的唯一保障是后訴中的反證權,但反證權遠不能給前訴案外人提供充分的程序保障。(62)參見王學棉:《民事訴訟預決事實效力理論基礎之選擇》,載《國家檢察官學院學報》2020年第1期。本文案例5可為前訴案外人通過反證推翻預決事實效力適用難的立證。另一方面,幾乎排除了后訴法官的事實認定權。法官獨立審判是法院獨立審判原則的具體化。當后訴當事人未實質性參與前訴事實認定時,前訴預決事實無法拘束后訴法官的事實認定活動。后訴法官可以參考前訴事實認定,即便在事實認定上受到預決事實影響,仍然應當基于后訴審理獨立形成心證并認定事實。(63)參見段文波:《預決力批判與事實性證明效展開:已決事實效力論》,載《法律科學》2015年第5期。

由于公文書的制作通常有完善的程序規定并且體現公權力機關的意志,公文書具有較高的可靠性,一份形式規范的公文書通常可以被推定具有形式證明力。生效裁判文書作為公文書的一種,也就具有形式證明效,不需要再舉證其客觀性、合法性,但證明力上不應直接推定所載事實為真實。后訴當事人皆非前訴當事人的情形下,后訴當事人援引前訴預決事實用以支持自己的觀點時,前訴預決事實作為間接證據能夠為后訴法官提供前訴法官形成心證時考慮過的因素與證明材料,使其能夠在此基礎上自主形成本案事實的心證。(64)參見曹志勛:《論公文書實質證明力推定規則的限縮》,載《國家檢察官學院學報》2020年第2期。可以說,前訴判決具有事實上的影響力已經獲得廣泛認可。(65)參見段文波:《預決力批判與事實性證明效展開:已決事實效力論》,載《法律科學》2015年第5期。這種形式證明效保障了當事人不受其未實質性參與的案件的拘束,也打開了法官自由心證的權限,更契合民事訴訟原理。

概而言之,預決事實在后訴中的效力因前后訴當事人有無關聯而有差別。可依據后訴當事人是否在前訴中已得到程序參與權保障為標準,將預決事實效力構筑如表3所示。

表3 預決事實效力類型化構筑

結 語

對我國預決事實效力規范及其司法適用的分析表明,現有規則忽略了后訴當事人在前訴的程序保障,既違背了正當程序的基本要求,也阻礙著制度目標的實現。本文通過提煉域外法上以程序參與權保障界分預決事實適用的經驗,以及從前后訴當事人關聯性因素角度對我國預決事實效力一般性規則的訴訟實踐進行歸類,提出以后訴當事人在前訴有無程序參與權保障為標尺,對預決事實效力提出類型化構筑:其一,前后訴雙方當事人相同且經正當程序保障的,預決事實具有既判力積極效,后訴當事人均可援引預決事實效力,禁止對方再行爭議與推翻;其二,前后訴僅一方當事人相同且經正當程序保障的,預決事實產生間接禁反言效力,僅允許在前訴中是案外人的后訴當事人一方援引預決事實效力,被主張者于例外情形時可提出爭議與推翻;其三,前后訴當事人完全不同且其利益未被前訴當事人充分代表的,預決事實于后訴中僅有公文書形式證明效,不能拘束后訴當事人,由法官對爭議事實作出判斷。預決事實效力的類型化構筑,將有益于識別“共通性的事實”,但這只是預決事實效力構建的基礎因素而非唯一因素。重視前后訴當事人程序參與權保障,不僅促進預決事實效力規則符合正當程序要求,而且助益于最高人民法院既定目標的實現。