國家參與和介入經濟事務的身份塑造及其行為展開

胡麗文

引 言

德國公共行政和國家法學者史坦恩(Lorenz von Stein)在《國家學體系:社會理論》中詳細論述了國家和社會之間的互動關系,國家存在的必要以及致力于持續社會改革的國家目的。〔1〕〔1〕參見張道義:《社會理論與社會國理論:史坦恩的模式》,載《臺大法學論叢》第39卷第4期(2010年)。他認為,對于社會而言,而社會問題(如貧富差距、階級矛盾、失業等)乃是所有社會(農業社會、工業社會等)共通的結構性問題,社會本身的運行機制不能完全解決這些問題,借由“非社會”的國家力量則會得到更好地解決。這種解決社會問題的機制符合當代國家致力于實現社會安全與民生福祉的要求,國家通過公權力介入社會生活以實現某種程度的社會公平和正義即是當代國家權力的正當性基礎。(1)參見張道義:《十九世紀德國國家法學者史坦恩:Lorenz von Stein 1815-1890》,載《臺大法學論叢》第38卷第2期(2009年)。也因此,德國行政法學者福斯多夫(Ernst Forsthoff)將社會法治國的概念直接溯源至史坦恩。(2)Vgl. Ernst Forsthoff, Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaates, VVDStRL 12 (1954), S. 13.

當代國家的完整理念應該包涵民主國、法治國和社會國的不同面向,其中社會國對國家權力的意義在于賦予國家特定的“目的與價值”,以彌補民主國偏重定義國家權力“來源”以及法治國偏重定義國家權力“形式”卻難以解決社會問題的弊端。(3)參見張道義:《社會國的國家哲學——史坦恩的人格國家》,載《臺北大學法學論叢》第79期(2011年)。“對于社會問題的形成,國家必須擔負起‘生存照顧’的責任。”(4)張道義:《社會國的國家哲學——史坦恩的人格國家》,載《臺北大學法學論叢》第79期(2011年)。亦即社會國語境下的行政法通過勞動構成性社會而增進個人福祉,在行政和個體或者組織之間產生的乃是基于引導和給付的法律關系。社會國家的目標則在于通過給付和引導創設個體所必需的社會形成性行政(sozialgestaltende Verwaltung),此種法律形式的突出特征表現為手段層面采用的私法方式。(5)Vgl. Peter Badura, Verwaltungsrecht im liberalen und im sozialen Rechtsstaat, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1966, S. 3ff.因此,社會國原則要求國家通過公法或者私法方式去參與和介入社會事務,從而創造公民行使基本權利所依賴的物質條件。

落實到社會經濟領域,給付行政因此而成為國家行政不可或缺的構成內容。借由此,國家為公民提供從事經濟、社會和文化生活的基本條件。(6)參見楊登峰:《國家任務社會化背景下的行政法主題》,載《法學研究》2012年第4期。“政治統治權力介入社會生活是必然的現象。不過依不同的條件環境,介入的深淺程度有別。”(7)陳淳文:《公民、消費者、國家與市場》,載《人文及社會科學集刊》第15卷第2期(1992年)。因此,條件環境的不同和介入程度的差別也使得國家對經濟事務的參與和介入會因為行為和功能的不同而顯現相異的身份和角色。除了傳統意義上的命令或禁止性強制措施外,國家還可通過計劃性、引導性、輔助性或監督性的手段對經濟事務產生不同程度的影響。除此之外,為完成特定目的的經濟輔助或者為促進產業升級的稅收優惠措施,以及通過經營行為直接參與市場等都是國家參與經濟事務具體的現實表現形態。(8)參見蕭文生:《國家經濟行為與公平交易法》,載《公平交易季刊》第4卷第1期(1996年)。因此,國家在參與和介入經濟事務時不僅以高權行政(hoheitliche Verwaltung)的行為和姿態出現,經營、合作、規制以及保障都是可能呈現出的具體形態。

一、國家參與和介入經濟事務的身份塑造

法律主體作為法律關系的參加者,其法律地位、權利能力和功能結構共同描繪出該法律主體的身份圖像。例如“人”“人像”或者人的形象(Menschenbild)在民法部門已經被較多地討論和揭示。(9)參見趙曉力:《民法傳統經典文本中“人”的觀念》,載《北大法律評論》1998年第1期;謝鴻飛:《現代民法中的“人”》,載《北大法律評論》2000年第2期;李永軍:《民法上的人及其理性基礎》,載《法學研究》2005年第5期。“人”所對應的國家被視為保護“人”而存在的政治實體,“人”的基本權利也劃定了國家及其權力行使的基礎界限。因此,私法體系及其效應輻射下的國家在行政層面的優益不復存在,必須以“法人”的平等地位入乎其內,而外在于民事法律關系時又必須以公法設定的國家保護義務和給付責任出乎其外。國家在參與私法法律關系時尊重了民事主體——“人”對于平等權利的要求。此時的國家就如同公司和企業一樣的“法人”,即舍棄公法意義上的行政優益地位(10)基于行政優益地位的行政優益權內容可能包括指揮權、單方變更協議標的權、單方解除權以及制裁權等。參見崔建遠:《行政合同族的邊界及其確定根據》,載《環球法律評論》2017年第4期。為“代價”,徑直以國庫(Fiskus)“平常的私人身份”(11)參見奧托·邁耶:《德國行政法》,劉飛譯,商務印書館2013年版,第127-128頁。構建私法意義的權利義務關系。

但是,國家在很大程度上畢竟還作為公法部門的主體及其核心概念存在。因此,在直接作用于市場領域內的經濟事務時,“平常的私人身份”難以涵蓋國家參與和介入的多維和立體形象。為應對這一過程中導致的公私融合的法律問題,公法和私法部門分別塑造出不同的應對路徑。其中,公法逐漸衍生出國家保護和給付義務、私經濟行政以及行政契約等內容來予以回應,行政法也被視為“作為介入和擴展私法自治領域”的部門法;(12)參見章劍生:《作為介入和擴展私法自治領域的行政法》,載《當代法學》2021年第3期。私法則在法律規范中直接引入涉及“國家”的規范條款予以應對。(13)參見謝鴻飛:《〈民法典〉中的“國家”》,載《法學評論》2020年第5期;許可:《民法與國家關系的再造》,載《法商研究》2015年第1期。應該說,公私領域及其部門法的交織和融合已經不可避免。

“公民的消費者化與國家的市場化”正是政治性的國家在參與和介入經濟事務時導致的結果。(14)參見陳淳文:《公民、消費者、國家與市場》,載《人文及社會科學集刊》第15卷第2期(1992年)。因此,僅僅基于公私劃分為基礎的應對路徑不能完全涵蓋和規制國家參與和介入經濟事務的諸多行為,因為國家的參與和介入以效率性的功能和結果為導向(15)參見楊登峰:《國家任務社會化背景下的行政法主題》,載《法學研究》2012年第4期。,而不以公法或者私法的區隔作為規制界限。因此,應該嘗試構建基于行為和功能的規制路徑,以此為橋梁連接起公私法的不同規范結構,即通過國家參與和介入經濟事務行為的功能和效果及其法律結構來塑造國家的身份圖像正是可行路徑。因為如同對于“人像”的討論,國家權力行使的方式、權能及其效應塑造的正是國家外化的不同形象。

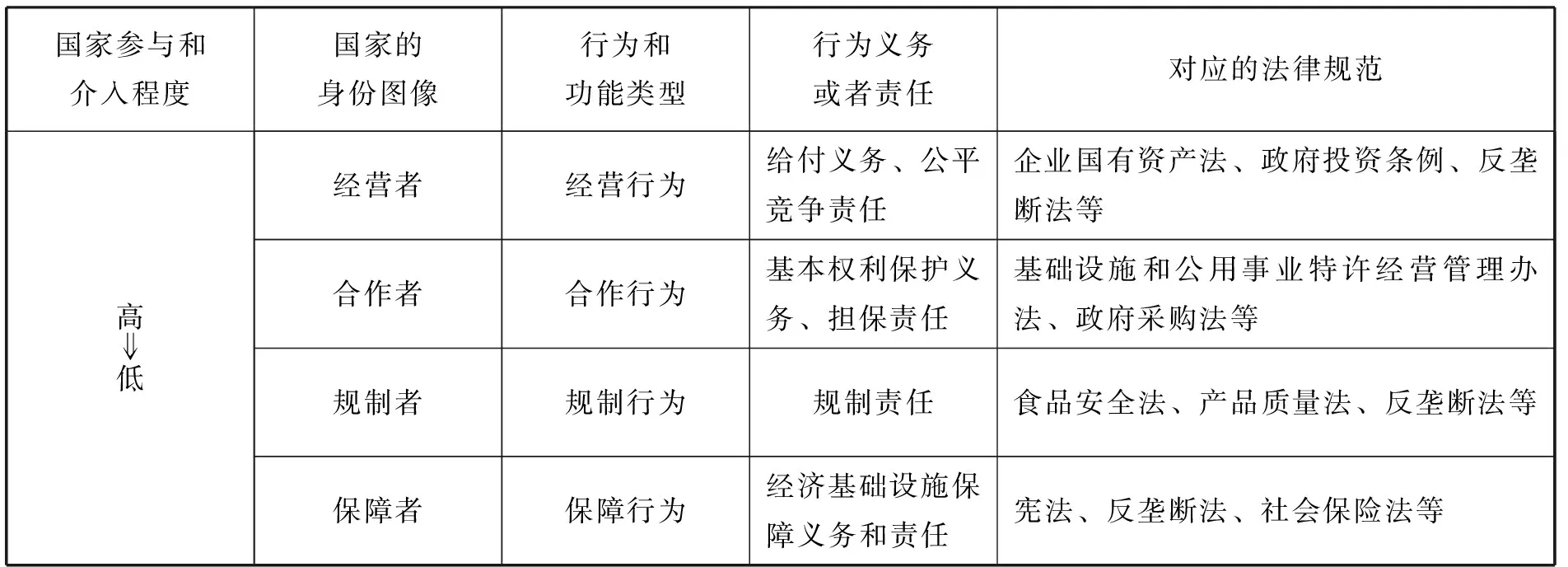

如下表1所示,根據國家在參與和介入經濟事務時程度深淺和行使功能的不同,可以將其行為界分為經營、合作、規制以及保障等功能類型,基于不同功能也衍生出相異的身份圖像,反映出國家權力在參與和介入經濟事務時法律權能效應的外在表征。

表1 國家參與和介入經濟事務的身份圖像分類

綜上,國家對經濟事務的參與和介入不應只被視為簡單類型劃分存在,而是需要根據行為和功能的不同特性來塑造身份圖像,因為基于功能主義的身份演繹往往不以公私為界限。因此,應該基于功能而非形式的要求對國家參與和介入行為予以恰當地規制。只有在公私融合的背景下對不同行為進行類型化地規制,才能構建出國家參與和介入經濟事務規制路徑的階梯結構及其完整譜系。

二、經營者:國家的經營行為、限度及其責任

國家參與和介入經濟事務最為直接的方式是國家及其機構通過市場直接向社會成員提供產品和服務,尤其是通過出資國有企業從事經濟活動。(16)Vgl. Dirk Ehlers, Die wirtschaftliche Betaetigung der oeffentlichen Hand in der Bundesrepublik, JZ 1990, S. 1089ff.此種參與和介入的方式在德國被形象地稱為“國家作為企業家(Der Staat als Unternehmer)”。(17)Vgl. Stefan Storr, Der Staat als Unternehmer: Oeffentliche Unternehmen in der Freiheits- und Gleichheitsdogmatik des nationalen Rechts und des Gemeinschaftsrecht, Tübingen: Mohr Siebeck, 2001, S. 6ff.

(一)通過企業的經營及其法律結構

“國有企業是‘穿上私法袍服’的國家,是國家‘親自下場’從事經濟活動的私法組織工具。”(18)何源:《國有企業法律屬性的困境與出路——基于行政組織私法化的新視角》,載《南京大學學報(哲學·人文科學·社會科學)》2021年第1期。國家作為經營者參與經濟事務有著深厚的經濟和社會根源,社會化的經濟條件導致國家除了作為政治主體還必須作為經濟主體存在。其中,通過國有企業進行經營集中展現的正是國家作為經濟主體而存在的基本特征。經濟發展的社會化要求國家直接承擔一定的社會經濟職能,從事基礎設施、公用事業的建設與經營,目的在于為市場經濟的運行和發展創造條件。國有企業就此誕生。(19)參見史際春:《企業和公司法》,中國人民大學出版社2018年版,第27頁。

當國家作為經營者深入參與經濟事務而被賦予經營和商事性質時,傳統的基于政治聯系為基礎的“公民/國家”的對應身份構造即被轉換為基于經濟聯系的付費和使用為基礎的“消費者/市場”的對應結構。(20)參見陳淳文:《公民、消費者、國家與市場》,載《人文及社會科學集刊》第15卷第2期(1992年)。在此,國家既作為公權代表的高權主體(Hoheitstraeger),又作為市場參與者的經濟主體(Wirtschaftssubjekt)同時存在。(21)Vgl. Hans H. Klein, Die Teilnahme des Staates am wirtschaftlichen Wettbewerb, Stuttgart/Berlin/Koeln/Mainz: W. Kohlhammer Verlag, 1968, S. 243.此時,國家所有關系和政府出資關系的存在使得國家和政府作為公共管理者之外還疊加著有別于公法主體的經營者、投資者和出資者的各種身份。事實上,國家和政府通過國有企業直接參與市場經營活動承擔的身份還不止于此。例如,在確定國有企業的法律結構及其性質時尤其需要區分國家和政府承擔的以下角色:社會經濟管理者或公共管理者;國有財產的抽象所有權人;國有財產出資者(股東)、占用者;行政和經濟(市場)活動當事人。(22)參見史際春:《從民法到經濟法之路》,載中國法學會經濟法學研究會編:《海闊天空——中國經濟法(學)的過去、現在和未來》(第二輯),上海財經大學出版社2009年版,第19頁。

國家代表全體人民作為公共財產的所有權人存在,但是,國家被抽象建構的特性導致在實際運行層面必須由代表公益的政府來行使此種所有權,即代表國家對設立法人或者出資企業履行出資人職責,享有出資人權益。政府因為同時承擔著管理經濟社會運行的職責,為了貫徹政資分離,還需要設立且授權專門的國有資產監督管理機構來履行出資人職責。此種特設機構不行使政府的社會公共管理職能,以更好地落實政企分開、社會公共管理職能和國有資產出資人職能分開、不干預企業依法自主經營的原則。(23)參見侯利陽:《營利性和公益性的平衡:國有企業的企業國有資產法專題研究》,載王先林主編:《經濟法學專題研究》,法律出版社2013年版,第138頁。如此,國有資產所有權人(國家)、出資人(國務院和地方政府)以及履行出資人職責的機構(中央和地方國有資產監督管理委員會)之間的法律關系存在一定的區別,從而實現政府在直接參與經濟事務時承擔的公共管理職責和出資人職能的分離。

總而言之,國家通過設立公共企業以直接經營的方式來參與和介入經濟事務正是國家履行基本權利保護義務、給付義務以及生存照顧責任所采行的必要方式。但是,經濟事務公私融合的事實屬性決定了國家的參與和介入需要通過一定的法律制度設計來實現經營和管理行為的分離,目的在于防止國家交互運用兩種不同身份地位及其機會和資源來獲得其他私人競爭者不能擁有的特定優勢。

(二)國家經營的行為界限及其責任

如何對國家直接參與和介入經濟事務的經營行為進行規制涉及公法和私法的互補結構。公法視野下的國家經營行為必須控制在憲法和法律規定的行為界限內,做到于法有據,依法而行;私法則保障公私主體的平等法律地位,對公主體直接損害私經濟主體利益的經營行為予以合理規制。因此,經營行為作為國家最直接參與和介入市場的方式面臨著憲法和法律設定的界限、責任以及正當性的檢視。

1.經營行為的憲法和法律界限

國家作為公權主體在參與和介入經濟事務時首先必須接受憲法作為基本法的授權、規范和約束。因為憲法為國家的參與和介入行為構筑了經濟憲法層面的合法性基礎。(24)參見胡麗文:《論經濟法學正當性建構的經濟憲法基礎——基于范式轉換的視角》,載《甘肅政法學院學報》2020年第3期。法治原則作為憲法的基本原則對國家參與和介入行為的合法性維度設置了界限標準,即國家作為經營者的行為首先必須符合法治原則及其內涵的依法行政、法律保留以及比例原則的要求。憲法的社會主義原則為國家的經營行為提供了必要及其正當性依據,因為該原則要求國家應以扶助、救濟、分配、給付等方式積極介入社會經濟領域,以盡可能地消除社會不平等,追求共同富裕,滿足人民對于合乎人性尊嚴的生存條件和社會正義的基本需求。

此外,輔助原則(Subsidiaritaetsprinzip)也是諸多國家和地區對國家參與經營行為正當性設立的評判標準。輔助原則不僅適用于公權力主體之間,也適用于國家與社會之間。運用到經濟領域,輔助原則意味著如果憑借私人經濟力量就能夠很好地實現目的,國家就沒有采取干預措施的必要。(25)參見烏茨·施利斯基:《經濟公法》,喻文光譯,法律出版社2006年版,第108頁。國家通過經營行為的參與和介入在某些領域很可能直接妨害私人主體的經營自由,而且憲法和法律也未對國家設立國有企業的目的作出任何限定。因此,我國憲法雖未規定輔助原則,但是在國家、社會和個人關系處理的層面,該原則內涵中的優先保障私人利益的內容卻值得借鑒。

除了憲法對于國家參與經營行為的規范和約束,許多國家還直接對經營的目的作出規定,要求國家參與經營不能僅僅出于盈利目的。在德國,憲法不允許國家或政府通過企業進行純粹的或者完全的商業活動(26)Vgl. Dirk Ehlers, Die Zulaessigkeit einer erwerbswirtschaftlichen Bet?tigung der ?ffentlichen Hand, Jura 21 (1999), S. 212 ff.,而必須出于公益目的(Oeffentlicher Zweck),并且應該在抽象和具體的層面都能證明合理性。(27)Vgl. Klaus Lang, Oeffentlicher Zweck, oeffentliches Interesse und Daseinsvorsorge als Schlüsselbegriffe des kommunalen Wirtschafts, NVwZ 2014, S. 621.這種規定直接從目的層面約束了國家參與經營的行為,以免國家濫用優勢地位而侵害私人主體的經營自由。

國家參與經營的行為還涉及諸多部門法的共同規范和約束,尤其是作為經營者能否公平競爭的問題。因為國家的諸多經營行為,同時也是競爭行為,必須接受市場行為規則的約束,即應該遵守《中華人民共和國反壟斷法》(以下簡稱《反壟斷法》)、《中華人民共和國反不正當競爭法》和《中華人民共和國預算法》等法律規定的客觀行為界限,從而構建起國家作為經營者在部門法層面的正當基礎、行為界限和規范體系。

國家經濟行為的法律界限問題為何重要,因為事關競爭者、消費者等市場主體的合法權利,因此,需要在法律層面對影響競爭的國家行為確定行之有效的法律界限。即不僅要考慮國家的特點和公共利益,同時也應充分顧及憲法保護的私人競爭者的法律權益。(28)參見烏茨·施利斯基:《經濟公法》,喻文光譯,法律出版社2006年版,第161頁。應該說,私人的競爭行為正是行使基本權利的競爭性行為,但是國家可能在從事競爭活動時侵犯私人經濟主體的競爭自由。(29)Vgl. Winfried Kluth, Oeffentlich-rechtliche Zulaessigkeit gewinnorientierter staatlicher und kommunaler Taetigkeit, in Stober/Vogel (Hrsg.), Wirtschaftliche Betaetiguung der oeffentlichen Hand: Staat und Kommunen als konkurrent der Privatwirtschaft, Koeln: Carl Heymanns Verlag, 2000, S. 27 f.因此,對國家而言,需要賦予公營事業超過私人競爭者的義務。至于國家經濟行為必須受到基本權利的拘束也并不違反競爭法上的平等原則,這是基于經營和管理的雙重身份而來的。(30)參見蕭文生:《國家經濟行為與公平交易法》,載《公平交易季刊》第4卷第1期(1996年)。

2.經營行為的法律義務和責任

雖然民法對國家的經營行為做出了一定的控制,但私法還必須和公法規范配合,這樣才能有效遏制國家的經營沖動及其亂象。(31)參見謝鴻飛:《〈民法典〉中的國家》,載《法學評論》2020年第5期。對國家直接參與經濟事務的法律行為而言,更被關注的當然是國家的經營者身份衍生出的國有企業的公益性質和商業性質以及經營行為涉及的壟斷行為責任問題。

《反壟斷法》第7條規定:“國有經濟占控制地位的關系國民經濟命脈和國家安全的行業以及依法實行專營專賣的行業,國家對其經營者的合法經營活動予以保護,并對經營者的經營行為及其商品和服務的價格依法實施監管和調控,維護消費者利益,促進技術進步。前款規定行業的經營者應當依法經營,誠實守信,嚴格自律,接受社會公眾的監督,不得利用其控制地位或者專營專賣地位損害消費者利益。”因此,在國家合法專營專賣的行業,經營者被豁免了妨害私人主體營業自由的責任,更多承擔的是具體經營行為的合法義務。但除了壟斷專營領域,當國有企業以獨立法人地位參與經營時則需要接受競爭法的約束。此時,國家和私人競爭者所面對的法律規范應該相同,這也是競爭法平等對待國家和私人經濟行為的必然結果。(32)Vgl. Henning Piper, Zum Wettbewerb der oeffentlichen Hand, GRUR 1986, S.576.以德國為例,反對限制競爭法(反壟斷法)以功能行為導向(funktions-und t?tigkeitsbezogen)的事業概念為出發點。所有基于市場經濟交換以供給者或需求者身份出現在市場上的競爭者,皆屬于該法所稱的“事業”。對公營事業而言,是否適用反對限制競爭法的關鍵在于是否和其他事業處于競爭狀態。至于國家經濟行為的目的、組織形態或者獨立資助與否皆無足輕重。(33)參見蕭文生:《國家經濟行為與公平交易法》,載《公平交易季刊》第4卷第1期(1996年)。

因此,國家通過國有企業塑造的經營者身份當然不能豁免競爭法賦予的法律義務,只是此時承擔法律義務的應當是依法成立的國有企業法人,而非作為所有者的國家和出資者的政府。但是,這也不代表國家不承擔任何限制競爭行為的責任。德國學者施利斯基建構的競爭公法(oeffentliches Wettbewerbsrecht)(34)Vgl. Utz Schliesky, über Notwendigkeit und Gestalt eines Oeffentlichen Wettbewerbsrechts, DVBI 1999, S. 78 ff.處理的正是國家在直接參與和介入經濟事務時限制競爭的歸責問題。

對于公主體的限制競爭行為,中國反壟斷法規定了行政壟斷的責任問題。因此,如果國家作為經營者不能做到經營和管理行為的有效區分,則必須承擔限制競爭的法律責任。此時,具體行為可能被上級機關責令改正;對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分;以及執法機構可以向有關上級機關提出依法處理的建議。此外,如今推動建立的公平競爭審查制度對于行政機關等主體通過制定市場準入和退出、產業發展、招商引資、招標投標、政府采購、經營行為規范、資質標準設定等規章和規范性文件來限制競爭行為的規范也是有意義的。這對于國家參與和介入經濟事務涉及的競爭行為的規范具有直接約束和審查作用。

三、合作者:合作國家的必要以及擔保責任

國家作為經營者的身份表現的正是通過市場主體實現完全參與和介入的建構形態,除此之外,國家和社會以及私人還可能因為共同參與而表現為合作者或者“合作國家”(35)參見恩斯特—哈紹·里特爾:《合作國家——對國家與經濟關系的考察》,趙宏譯,載《華東政法大學學報》2016年第4期。的身份圖像。

(一)國家作為合作者的背景和必要

過去,國家和社會二元劃分對應的正是“國家和社會”“國家和個人”的對立固化格局,公民的基本權利也僅能以國家為請求對象。但是,給付國家(Leistungsstaat)要求國家以更為積極的姿態去參與和介入社會經濟事務,以創造和維持公民基本尊嚴和生存所依賴的條件。如今,國家和社會二元對立的劃分已經越來越不符合社會發展的實際情形,二元價值更多地只體現在理論建構的意義層面(36)參見葛克昌:《國家與社會二元論及其憲法意義》,載《臺大法學論叢》第24卷第1期(1994年)。,很難在社會現實層面如實對應。因此,基于二元區分的規范理論面臨著現代社會變遷的沖擊。

如今,國家和社會融合的趨勢已經越來越清晰。在特殊的條件下,國家甚至不僅僅是行政任務的唯一執行者,通過行政執行所欲達成的公益目的也不再僅依靠國家來實現。(37)參見詹鎮榮:《國家擔保責任之實踐與檢討》,載“臺灣行政法學會”主編:《現代行政之正當法律程序/公私協力與行政合作法制》,元照出版有限公司2014年版,第182頁。因此,在國家和社會融合的現實條件下,作為享有基本權利主體的公民同樣也不應被完全排除在共同負擔公益實現的義務之外。即國家和私人可以分工式地共同承擔公益實現的整體責任。(38)Vgl. Andreas Vosskuhle, Beteiligung Privater an der Erfüllung oeffentlicher Aufgaben und staatliche Verantwortung, VVDStRL, 62 (2003), S. 285.正是在這樣的觀念下,諸如“政府和社會資本合作”“公私合作”“公私協力”(Public Private Partnership)的合作模式已經被諸多國家運用在經濟社會建設的諸多層面。

事實上,如果從“任務”的角度對上述合作模式進行觀察,這些合作模式可以被理解為公、私部門共同執行行政任務的合作形態,即雙方都作為合作者而存在;如果從“公益”的角度出發,則公私合作還展現為國家和人民共同實現公益的責任共同體。(39)參見Jan Ziekow:《從德國憲法與行政法觀點論公私協力——挑戰與發展》,詹鎮榮譯,載政治大學法學院公法中心編:《全球化下之管制行政法》,元照出版社2011年版,第245頁。正是在這樣的合作模式下,私人部門不僅作為國家履行公共義務的相對人,更作為實際公益的行動者(Gemeinwohlakteur)存在。(40)Vgl. Claudio Franzius, Gewaehrleistung im Recht: Grundlagen eines europaeischen Regelungsmodells oeffentlicher Dienstleistungen, Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, S. 43.如此,涉及經濟事務的國家和社會的融合不僅停留在觀念層面,還逐步建立起利益共享、風險分擔和互利合作的伙伴關系。

以國家和社會融合為背景的公私合作在根本上是近代以來國家承擔繁重的給付行政任務所導致的必然結果。或者說,正是因為國家承擔著繁重的給付行政任務以及在財政層面捉襟見肘的狀況才催生出這樣的合作形式。因為引入社會資本能夠有助于減輕國家行政任務的負擔。應該說,國家任務的設定只是國家在憲法的界限內應履行的任務,至于如何履行,則不必然以國家或者行政機關獨攬職權(Alleinzustaendigkeit)為必要。因此,國家通過設立企業直接提供給付只是一種可能的形式,而不是國家履行任務的唯一方式。(41)Vgl.Matthias Knauff, Akkreditierung und Zertifizierung als Instrumente gewaehrleistungsstaatlicher überwachung der Wirtschaft am Beispiel des Produktsicherheitsrechts, in: Jan Ziekow/Chien-Liang Lee (Hrsg.), Wandlungen im Verhaeltnis zwischen Bürger und Staat, Berlin: Duncker & Humblot, 2015, S.104 f.至少在社會經濟事務層面,國家和社會以及私人合作同經濟事務公私融合的性質能夠互相匹配。況且,政府和社會以及私人的合作還可以借助私人主體在資本技術、管理協作以及制度靈活等層面的優勢,更好地完成公共部門承擔的行政任務。

(二)公私合作及其衍生的擔保責任

國家作為合作者的身份很難在傳統意義上的行政高權法(Verwaltungsobrigkeitsrecht)的框架下得到合理解釋。于是,區別于以行政高權為基礎的行政合作法(Verwaltungskooperationsrecht)應運而生。(42)參見陳愛娥:《“政府業務委托民間辦理”的法律規制——公私部門合作法治的建構》,載《月旦法學教室》第8期(2003年);程明修:《公私協力行為對建構“行政合作法”之影響——以ETC案為契機》,載《月旦法學雜志》第135期(2006年)。應該說,公私合作正是在“合作的行政國家(Der kooperative Verwaltungsstaat)”框架下才有意義。合作所表達的內涵在于公共部門和私人部門為了能夠比較經濟和效率地實現公共任務所采取的合作關系。在內容上則涵蓋純粹以行政權實現公共任務以及公共任務的完全民營化(vollstaendige Privatisierung)兩種極端光譜之間的所有合作形態。(43)參見程明修:《公私協力行為對建構“行政合作法”之影響——以ETC案為契機》,載《月旦法學雜志》第135期(2006年)。因此,國家作為合作者在內容層面十分廣闊,也正是內容的豐富性和公私結合的特性導致合作行為在法律性質界定以及責任承擔層面的復雜性。

在公私合作的關系層面,國家作為合作者可能不再承擔具體任務執行的責任,但是必須通過立法和行政措施肩負起擔保公共任務順利完成的責任。即國家及其政府機構基于行政主體的身份而承擔的擔保責任(Gewaehrleistungsverantwortung)將是不能被免除的。否則,國家和行政機關有可能借助私法而逃避應承擔的責任和履行的義務。這種“既退出、又介入”的局面背后隱藏著國家和人民之間主客地位的變換,而且連帶導致了行政法律結構的變遷。(44)參見李建良主編:《2011行政管制與行政爭訟》,新學林出版股份有限公司2012年版,第11-12頁。

公私合作必須考慮國家責任的減輕和分擔的問題。因為原本應該由行政機關單獨履行的公共任務轉而交由私人全部或共同承擔。行政機關也得以在此范圍內免除或減輕原先承擔的履行責任。但是,履行責任的轉移不代表行政主體能夠完全免除責任,還必須承擔擔保責任或承接責任(Auffangverantwortung)。擔保責任指國家仍應通過監督、管制、補助和調整等手段保證私人在履行公共任務時的合法性和公益性,尤其應該積極促成這種目的實現。承接責任則僅具有備位性,即私人在履行公共任務存在重大瑕疵或營運困境,以致有損害公益的結果時,這種潛在責任才有承擔的必要。(45)參見程明修:《公私協力契約與行政合作法——以德國聯邦行政程序法之改革構想為中心》,載《興大法學》第7期(2010年)。

追根溯源,國家作為合作者承擔的擔保責任在憲法層面以社會國原則和國家對基本權利的保護義務(grundrechtliche Schutzpflichten des Staates)作為法理基礎。一方面,社會國原則要求必須保留公益責任以及執行順利的擔保責任,這種責任不能以合作契約的約定方式轉嫁給私部門。另一方面,基本權利作為憲法價值決定的客觀法規范,不僅直接拘束國家公權力的行使,更要求國家積極作為,尤其應通過制定法律的方式,保障個人基本權利免于其他私人侵犯。(46)Vgl.Josef Isensee, Das Grundrecht auf Sicherheit: Zu den Schutzpflichten des freiheitlichen Verfassungsstaates, Berlin: Walter de Gruyter, 1983, S.1 ff.

當然,擔保責任的實現還必須以對合作事項存在擔保能力(Gewaehrleistungsfaehigkeit)為前提。即國家在參與和介入經濟事務時,對于共同參與的民間機構或私人必須具有“最起碼之事件支配力”(Mindestmass an Ereignisbeherrschung);否則,擔保責任根本無法實現。(47)參見Jan Ziekow等著:《人民與國家關系的變遷》,李建良編譯,元照出版有限公司2017年版,第50-51頁。這種支配力可以具體表現為:第一,國家需要充分地管制以及監督私部門的任務執行;第二,私人承擔應盡的公益義務;第三,已轉移給私人執行的任務,在特殊情形下,也可以回歸國家自行為之。(48)Vgl. Gunnar Folke Schuppert, Der moderne Staat als Gewaehrleistungsstaat, in: Festschrift für Hellmut Wollmann, 2011, S. 411.事實上,只有當可以保證國家對公共任務的合法履行仍然保有充分的影響力(ein hinreichender Einfluss)時,才能夠締結契約。公權對于契約相對人也應該具有專業能力(fachkundig)、給付能力(leistungsfaehig)以及值得信賴(zuverlaessig)等條件才能選任。(49)Vgl. Heribert Schmitz, “Die Vertraege sollen sicherer werden”-Zur Novellierung der Vorschriften über den oeffentlich - rechtlichen Vertrag, DVBI 2005, S. 21.因此,參與公私合作的私人主體在從事營利經濟活動時仍應受到相當程度的公益拘束。例如,私人部門承擔的提供資訊義務、締約強制普及服務義務、確保給付品質義務、給付不中斷義務、資費審核義務,等等。(50)詹鎮榮:《公私協力與行政合作法》,新學林出版股份有限公司2014年版,第27頁。

建立在擔保責任之上的國家被形象地視為擔保國家(Gewaehrleistungsstaat)。擔保責任的實現以能夠有效地接管與介入機制(Rückhol- und Zugriffsmechanismen)為前提,目的在于確保在私人部門給付機制運作失靈時仍然能夠確保任務順利履行。(51)Vgl.Matthias Knauff, Akkreditierung und Zertifizierung als Instrumente Gewaehrleistungsstaatlicher überwachung der Wirtschaft am Beispiel des Produktsicherheitsrechts, in: Jan Ziekow/Chien-Liang Lee (Hrsg.), Wandlungen im Verhaeltnis zwischen Bürger und Staat, Berlin: Duncker & Humblot, 2015, S.105 f.擔保國家倡議管制革新而非解除管制,目的在于重塑國家角色,即國家從掌舵者退居為調控者,通過縝密的政策評估和切實的行政監督確保公共利益不因私人參與而受到損害。因此,擔保國家的法律調控是多層面的“脈絡調控”(Kontextsteuerung)。這既是應運而生的擔保行政法的典型表現,也符合公共任務或行政任務執行方式多元化的趨勢。(52)劉淑范:《析論德國飛航安全及航空保安之民營化歷程——管制革新與公權力委托結合之典范立法例》,載《月旦法學雜志》第254期(2016年)。“透過管制以擔保公益”儼然已經成為擔保國家理念落實最重要且最契合社會法治國原則的策略。(53)參見詹鎮榮:《國家擔保責任之實踐與檢討》,載“臺灣行政法學會”主編:《現代行政之正當法律程序/公私協力與行政合作法制》,元照出版有限公司2014年版,第151頁。此時,國家作為合作者在事實層面已經從擔保責任轉向規制責任,即國家從合作者過渡為規制者。

四、規制者:公私融合導向的效率性規制

作為經營者和合作者的國家,以對經濟事務的直接參與和介入為基本特征,除了直接參與經濟事務之外,國家在宏觀層面還承擔著對市場經濟予以合理規制和治理的責任。“經濟秩序越開放、越自由,經濟立法和經濟行政就越有必要通過警察法和秩序法的手段進行經濟監督,以避免經濟活動中產生的風險、危險和損害。”(54)羅爾夫·施托貝爾:《經濟憲法與經濟行政法》,謝立斌譯,商務印書館2008年版,第433頁。因此,如果經濟事務運行的某一環節或整體可能產生風險,那么國家必須采取相應的規制措施去盡可能地消除這些風險。此時,國家和政府以市場經濟中出現的問題和風險為規制對象,從而實現市場經濟運行的良好狀態。在這個過程中,國家表現為中立規制者的身份圖像。

(一)國家對市場承擔的規制責任

自工業社會以來,工業化和現代性的風險對于社會的入侵是全方位和系統性的,法律則是國家和社會應對風險的基本規則框架。因此,風險的預防、消減以及綜合應對都需要法律規制的基礎知識和方法。法律作為政府規制的合法依據則起到連接政府和規制對象的基本作用。

在規制領域,依據內容的不同可以將規制區分為經濟規制和社會規制。經濟規制涉及企業進入和退出市場的條件、收取的價格、競爭行為等方面,尤其以反壟斷法為代表。社會規制則更為關注企業生產過程的負外部性,例如環境污染、工業傷害等社會問題。(55)See Marc Allen Eisner, The American Political Economy: Institutional Evolution of Market and State, Routledge Press, 2010, p. 103; Orly Lobel, The Renew Deal: The Fall of Regulation and the Rise of Governance in Contemporary Legal Thought, 89 Minnesota Law Review 342, p. 364(2004).國家為應對社會領域的現代性風險需要以行動者和保護者的身份出現,在諸如機動車安全、產品設計、水和空氣污染、職業健康等諸多領域逐漸形成規制國(the regulatory state)的形象。(56)See Cass R. Sunstein, After the Rights Revolution: Reconceiving the Regulatory State, Harvard University Press, 1990.規制國家要求國家和政府盡可能地消除威脅人類生存和健康的危險因素,這需要將監管權力延伸至傳統上公司管理的決策范圍。(57)參見馬克·艾倫·艾斯納:《規制政治的轉軌》(第二版),尹燦譯,中國人民大學出版社2015年版,第149頁。

國家和政府的行為同樣也作用于市場經濟。例如,發生在市場領域的虛假廣告、不正當競爭、消費者權益損害、食品安全事故等都需要國家作為規制者承擔起對市場行為的監管責任。政府公共管理滲透進市場和社會正是社會變遷的結果,政府既是社會的代表,在特定意義上也是市場的總代表,對于市場的良好運行負有不可推卸之責。(58)參見史際春:《政府與市場關系的法治思考》,載《中共中央黨校學報》2014年第6期。基于此,融合國家保護義務,法治國、社會國原則以及國家預防義務為一體的規制國已然顯現。規制國展現的正是國家作為規制者綜合運用法律工具,對市場經濟運行過程中出現的諸多風險和損害予以預防和規制的法律圖景。

區別于經營者和合作者的直接參與和介入,規制國乃是“保持距離的治理”,也不再僅僅適用傳統層面的、單邊的、裁量性的、命令式的控制方式,而首先需要設定規則標準,更依賴保持距離的監督方式。(59)參見卡倫·楊:《規制國》,載羅伯特·鮑德溫、馬丁·凱夫、馬丁·洛奇編:《牛津規制手冊》,宋華琳、李鸻、安永康、盧超譯,上海三聯書店2017年版,第73頁。或者說,規制存在的目的就是為了形塑任務(Gestaltungsaufgabe)。規制行政機關需要在法定程序以及形式規范的框架下接受目的性審查。(60)參見Eberhard Schmidt-Assmann,《行政法總論作為秩序理念——行政法體系建構的基礎與任務》,林明鏘等譯,元照出版有限公司2009年版,第157頁。至少國家對于經濟事務的規制應該建立在對經濟事務內在規律的洞察之上,規制方式或者方法不能僅僅局限于傳統意義上基于命令和服從的高權行政。

總而言之,國家對市場以及經濟事務的規制在很大程度上屬于市場監管的內容,而市場監管則兼具行政法和經濟法的雙重內涵。(61)參見楊尊源:《規制四階層論的形成機理、內容構造與運用實踐——基于規制國理論與后規制國理論的思考》,載《河北法學》2021年第2期。因為作為公私融合的經濟法也以處理政府和市場的關系為旨歸,為政府如何參與和介入經濟事務提供基于實質正義的判斷和評價標準。經濟法對國家和社會二元關系的跨越和交叉則在于國家承擔著對市場的總體責任(Gesamtverantwortung für den Markt)。(62)參見烏茨·施利斯基:《經濟公法》,喻文光譯,法律出版社2006年版,第4頁。因此,國家和政府在以規制者的身份履行對于市場的總體責任時應該同時遵循行政法和經濟法的程序和內容要求。政府既要依法行政,同時也要追求經濟和社會效率層面的合理性。

(二)公私融合導向的效率性規制

正如學者所言,如果以風險為對象進行觀察,將風險區分為私人風險和公共風險,那么私法自治將是控制私人風險的基本法理。但對于公共風險而言,人們難以憑借個人感官和生活經驗來識別風險,更無法通過提高行為謹慎程度來防控風險。因此,國家必須綜合運用技術和法律的手段加以應對。此時,國家運用公權力對公共風險進行干預而引發的公共管制已經脫離私人領域的范圍,而且在社會結構的公私二元格局中構筑起公私交融的“第三領域”,風險領域的變化也呈現出公私交融的趨勢。(63)參見宋亞輝:《風險控制的部門法思路及其超越》,載《中國社會科學》2017年第10期。

因此,基于公法和私法彼此分離的傳統與社會控制思路已無法更好地回應現代社會問題的復雜性。作為應對之策,風險立法不得不轉向功能主義和實用主義進路。即立法者不必過多考慮規制工具的性質與公私法歸屬,只要有助于實現規制目標,公私性質的法律規范都可整合進入同一部單行立法,必要時還可搭建公私法的合作框架,甚至創造兼具公私法雙重屬性的制度結構。(64)參見宋亞輝:《風險立法的公私融合與體系化構造》,載《法商研究》2021年第3期。如此,針對風險的規制即呈現出基于問題導向、追求問題解決為宗旨的功能和實用主義的效率性規制路徑。至于公私區隔和部門分立等形式主義的路徑依賴其實都可以在一定程度上被突破,或者統攝在問題規制的總體目標之下。此時,公法已經不再局限于政治領域,而是以各種直接或者間接的方式影響自由市場的運行,私法自治也開始附帶地承擔起輔助管制的功能。(65)參見宋亞輝:《社會性規制的路徑選擇:行政規制、司法控制抑或合作規制》,法律出版社2017年版,前言第2頁。事實上,諸如行政私法、私經濟行政、政府與社會資本合作等對于傳統公法高權行政的突破也都不過是順應公私融合趨勢的合理反應。

借鑒風險立法規制的效率和功能導向原理,國家和政府對于市場及其經濟事務的規制同樣應該建立在公私融合的基礎上。過去,囿于法律體系部門分立的構成路徑,法律在應對風險或者規制經濟事務時也往往沿襲部門隔絕的規制路徑。但是,作為公權主體的政府在參與和介入經濟事務時往往體現為公法高權和私法自治的融合,因此,國家作為規制者對于經濟事務的規制也體現出公私融合的基本原理。經濟事務的運行往往也不以公私或者部門分立為標準和界限。如此,國家對于經濟事務的規制就不僅只是傳統意義上的經濟高權行政,還融合著私法原理,即應該在順應經濟事務內在規律的基礎上予以恰當規制,真正實現以問題規制為導向,以問題解決為依歸。

公私融合的背景還要求在經濟事務的規制過程中不僅需要公法層面的行政法,還需要公私融合的經濟法。經濟法的出現和存在是建立在對公私二分的批判基礎上,能動的回應性特征也能夠為政府規制提供可供選擇的手段。經濟法追求的實質正義和社會整體利益的實現和政府規制目的也互相契合。因此,國家和政府在規制經濟事務時,形式和程序層面當然需要堅持依法行政、法律保留以及比例原則,但在實質和內容層面,也需要考慮經濟事務的性質和內容,這樣就已經進入經濟法的視野。例如對經營者是否濫用市場支配地位的判定,行政執法機構應該在堅持依法行政、程序正義的框架下更進一步考慮經營者的市場份額,相關市場認定,是否具有市場支配地位以及損害后果,等等。

五、保障者:國家保障市場的身份圖像

國家除了通過經營者、合作者和規制者的身份參與經濟事務之外,還可能以更為“抽離”的保障者身份為經濟事務提供良好的基礎設施和競爭秩序。此時,國家不僅是市場經濟存在的前提,更是公共利益與社會正義的實現者。(66)參見陳淳文:《公民、消費者、國家與市場》,載《人文及社會科學集刊》第15卷第2期(1992年)。在此過程中,國家作為保障者的身份圖像則愈益清晰。

(一)國家作為保障者的身份顯現

在社會主義市場經濟條件下,國家對于經濟事務的參與和介入必須以市場機制為基礎框架。在此條件下,國家經常通過經濟輔助和促進的方式,例如以補助金、補貼、低利貸款、獎助金、擔保以及保證等方式直接給予人民財產利益,以激發、引導、扶助、獎勵和影響企業活動,使他們配合國家經濟的建設與發展規劃。(67)參見廖義男:《從法學上論經濟輔助之概念——經濟輔助之法律問題研究(一)》,載《臺大法學論叢》第6卷第2期(1977年)。但是,此種保障更多只是著眼于微觀主體的生存照顧、給付行政以及經濟扶助等層次。在更為宏觀的層面,國家作為保障者的身份則涉及市場經濟的基本經濟體制和框架結構。

國家作為保障者的身份建構符合國家基本權利保護義務以及生存照顧義務的憲法要求。(68)Vgl. Wolfgang Weiss, Beteiligung Privater an der Wahrnehmung oeffentlicher Aufgaben und staatliche Verantwortuung, DVBI 2002, S. 1173 ff.事實上,只有經濟發展需要的交通、信息、供應等經濟基礎設施(包括涉及的物質、制度和人員設施的總和)已經作為前提存在的時候,生產、投資、加工、分配和資源利用才能夠達到最優狀態。(69)參見羅爾夫·施托貝爾:《經濟憲法與經濟行政法》,謝立斌譯,商務印書館2008年版,第421-423頁。在此過程中,國家正是作為市場和競爭框架的建構者和保障者而存在,國家權力的行使則相應地承擔起構建市場及其法律框架和保障競爭秩序的任務。

哈耶克(F. A. Hayek)認為競爭是作為發現過程(als Entdeckungsverfahren)而存在(70)Vgl. F. A. Hayek, Die Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, in: Freiburger Studien: Gesammelte Aufs?tze, 2. Aufl., Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1994, S. 249 f.,因為競爭系統能夠被應用于社會領域去發現信息、知識和事實。在此基礎上,通過競爭和自由定價的市場體系能將分散在個人和企業間的信息、知識和事實有效地加以利用(71)See F. A. Hayek, The Use of Knowledge in Society, 35 The American Economic Review 519, pp. 519-530 (1945).,并以此實現“來自競爭的繁榮”。(72)See Ludwig Erhard, Prosperity through Competition, translated by Edith Temple Roberts and John B. Wood, Frederick A. Praeger Press, 1958, p. 1.因此,基于競爭的市場秩序是依靠擁有知識優勢的主體以分散決策的方式形成的,而非權威主體的命令。這種將競爭作為發現過程的經濟秩序和其他自發秩序(spontaneous order)一樣,不僅能夠指導我們的行動和促進不同主體預期之間的回應,還能增加人們支配物品和服務的機會(73)See F. A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Routledge Press, 2013, p. 267.,并以此區別于通過設定要素和指導運行而建構的人為秩序(made order)。

然而,即使在尊重進化理性和建構理性二分的前提下,基于競爭的市場秩序也從未能完全做到如自然秩序般僅憑進化理性而演繹生成,市場和社會秩序的演化始終交織著能動主體的參與和建構,建構理性在這個過程中從未缺席。因此,市場作為活動和交往場域,已經成為公民從出生到死亡須臾不能逃離的交往和協作的秩序單元。國家作為貫徹人民共同意志的共同體而存在,在這個過程中當然不可能置身事外。國家的出場不僅是國家權力擴張本能的需要,更是對公民基本權利保護的回應。國家有義務以構建制度的方式來保障基于市場體系的經濟自由和基本權利的實現。正如黑格爾所言,作為個體抽象意識的自由只有在作為倫理主體和實體性意志的現實——自在自為的國家里才能完成。(74)參見黑格爾:《法哲學原理》,范揚、張企泰譯,商務印書館1961年版,第253、258頁。

事實上,競爭秩序和市場框架在現代意義上已經是國家創造的產物,競爭秩序和市場框架代表的行為模式和制度準則更是被作為建構的法制度(Rechtsinstitut)而存在。(75)Vgl. Ludwig Raiser, Rechtsschutz und Institutionenschutz im Privatrecht, in: Ludwig Raiser, Die Aufgabe des Privatrechts: Aufsaetze zum Privat-und Wirtschaftsrecht aus drei Jahrzehnten, Kornberg/Ts: Athenaeum Verlag, 1977, S. 131 ff.法律作為競爭的條件(Bedingung des Wettbewerbs)能夠影響競爭的產生和過程。競爭在法律有序的條件下才能得以更好地實現,可以說沒有法律即沒有競爭(Ohne Recht kein Wettbewerb)。(76)Vgl. Jan Henrik Klement, Wettbewerbsfreiheit, Tübingen: Mohr Siebeck, 2015, S. 73 ff.因此,依賴于國家意志而建構的競爭、財稅和金融等法律規范正是以保障競爭和市場機制為核心的法律制度體系的基礎。此時,國家更多地扮演著維護市場競爭秩序,以及構建市場基礎設施保障者的身份。

(二)通過法律實現競爭制度保護

國家作為保障者的身份更關注宏觀層面的制度保障。之所以需要制度保障,是因為法律文本的規范實現和效力表達都需要借助制度予以實現。規范的效力依賴于實施,實施則依靠人員、組織、制度以及基于此而建構的法律秩序。因此,制度保障意味著:第一,落實法律規范的文本規定,作為載體將規范予以常規化和制度化,并基于此建構和形成結構化、穩定化的法律秩序;第二,對法律規范未能足夠觀照之處進行制度性補足,以制度補充規范空隙,以此構成制度理性和規范理性的互補共生。

不同于經營者、合作者和規制者的身份塑造,國家作為保障者在參與和介入經濟事務時更多地通過制訂法律、法規等遠離市場運作的“抽離”方式來實現。此種參與和介入不是具體事務性的,更是通過法律來實現宏觀層面的制度保障。此種制度保障也包含如下兩層含義,第一,即法律本身作為制度事實的保障而存在。此時的法律所代表的制度事實是以特殊方式出現的復雜事實,既作為承載意義的規范構成物,同時還以社會現實的因素而存在(77)See Neil MacCormick and Ota Weinberger, An Institutional Theory of Law: New Approaches to Legal Positivism, D. Reidel Publishing Company, 1986, p. 113.,從而聯系起規范和社會現實。第二,通過法律來構建具體法制度,例如通過競爭制度等來實現制度保障到制度保護的路徑進階。

所謂制度保護,在競爭秩序維護的競爭法意義層面乃是相對于個體保護而言的。競爭法當然致力于個體保護,即保護競爭過程的個體行為和決策自由,但同時也以對競爭作為制度的保護為己任。以法律保證競爭自由能夠確保個體經濟自由,但此種自由仍是競爭作為制度反射的事實結果(die faktische Konsequenz)。(78)Vgl. Hans Würdinger, Freiheit der persoenlichen Entfaltung Kartell - und Wettbewerbsrecht, Karlsruhe: Verlag C. F. Müller, 1953, S. 10.制度保護涉及保持競爭性的市場結構并將保護競爭作為過程,這也是歐洲競爭法的出發點和參照系。(79)參見張世明:《大道貴中:制度思維與競爭法學建構》,載《財經法學》2019年第6期。制度保護和個體保護的不同在更深層次意義上來說則屬于法益保護和權利保護的區別。個體保護作為法律保護的基本方式構成了私法體系存在的基礎,通過配置權利義務而構筑、保護個人活動領域,并基于客觀法而建構和形成法律制度及其秩序。

此外,為回應制度保護的基本要求,競爭秩序的維護同時應超脫于私法侵權的認定思維,以更注重整體秩序保護的“不被扭曲的競爭”(unverfaelschter wettbewerb)作為評判的核心標準。該標準較之于抽象的道德評價基準,其更注重從維護競爭功能的角度劃定競爭行為的邊界,并側重行為客觀效果的評價。(80)參見張占江:《反不正當競爭法屬性的新定位——一個結構性的視角》,載《中外法學》2020年第1期。競爭法通過制度保護的方式實現對經濟和競爭秩序的整體保護,從而構成宏觀層面的制度和框架敘事。“制止不正當競爭具有‘保護一種過程’或者一種機制(市場競爭機制)的屬性。”(81)孔祥俊:《論反不正當競爭的基本范式》,載《法學家》2018年第1期。競爭作為動態尋求的過程取決于諸多制度前提,例如財產私有和合同自由。沒有此種機制和制度保障,也就不存在有意義的競爭政策。(82)See Christian Kirchner, Competition Policy vs. Regulation: Administration vs. Judiciary, in Manfred Neumann and Jürgen Weigand (ed.), The International Handbook of Competition, Edward Elgar Press, 2004, p. 308.基于秩序保護的競爭法和競爭政策并非對應于絕對化的權利和義務敘事模式,卻和制度思維方式更具契合性。因此,國家如欲實現對于市場和競爭秩序的保護,則必須通過法律作為制度事實以及諸如公平競爭審查等制度來實現對于市場秩序的保障。在這個過程中,國家即顯現為保障者的身份圖像。

結 語

“國家可以通過多種方式和手段影響國民經濟的運轉,比如規制經濟秩序、宏觀調控、親自參與經濟活動等。”(83)陳征:《國家從事經濟活動的憲法界限——以私營企業家的基本權利為視角》,載《中國法學》2011年第1期。其中,根據國家參與和介入的程度以及功能的不同,可以對其進行類型區分,依次呈現出經營者、合作者、規制者以及保障者的身份圖像。這種基于行為和功能的身份塑造不只是簡單的歸類,意義和價值還在于通過身份塑造來形塑國家參與和介入行為的責任及其規制路徑。例如,作為經營者的國家行為通過設立國有企業直接參與經濟事務來體現,而作為保障者的國家行為則通過立法層面的制度保障予以展開,因此,二者在行為內容和規制路徑層面都存在差異。但是,過去對國家參與和介入經濟事務行為的討論往往不加區分地混同在同一身份結構下展開。在這個意義上,通過身份塑造更為細致地討論國家對于經濟事務的參與和介入可以使之呈現出外觀層面的階梯結構和縱深層面的景觀全貌。盡管對國家參與和介入經濟事務行為的分析還涉及諸多層面,不可能一蹴而就,但選擇特定視角來推進這一認識過程仍具有現實意義。