環境法典編纂中財產權限制及補償的立法優化

馬 亮

引 言

2017年12月24日,為落實環保督察及對四川省自然保護區和國家公園內的礦業權進行整改的工作要求,江油市政府公布《江油市人民政府關于礦業權退出觀霧山自然保護區的決定》(江府發〔2017〕18號),對包括榮峰公司扁擔梁鉛鋅礦在內的10家未作出退出承諾或簽訂退出協議的礦山企業予以關閉。〔1〕參見江油榮峰礦業有限公司對江油市人民政府資源行政管理上訴案,四川省高級人民法院(2020)川行終2079號行政判決書。此案件的爭議焦點在于對準物權(采礦權)的管制性剝奪是否應當給予補償以及由誰補償,一波三折的案情戳破了我國生態環境治理中財產權限制補償失序的“遮羞布”。相較一些國家完備的立法和司法判例,我國現行法律法規中對財產權過度限制的問題缺乏足夠的法治關切,以致實踐中對財產權限制的界定和補償的缺陷成為生態環境治理質效的羈絆,并大幅度減弱政府的公信力。隨著財產權保護理念的更新,立法與實務界均已產生建構財產權限制補償的法理、學理及規則的需要。學界對此議題的研究逐步從域外考察轉向本土回應,當前國內研究呈現分散化的特點,公法和私法對此均有初步探索。風險預防原則下的財產權限制是生態保護領域獨特且頻發的現象群,但環境法學界尚未對財產權限制及補償的利益沖突問題進行系統的批判性研究,缺乏整體性的學理反思和立法回應。利益的辨識和均衡是法學研究的基本范疇。環境法研究應將重點放在利益的識別和沖突的解決上。(1)參見李啟家:《環境法領域利益沖突的識別與衡平》,載《法學評論》2015年第6期。現代法律體系內,環境管制“侵害”財產權的問題若缺乏系統性的立法規范,公民私有財產權益將無法得到安全有效的保障。因此,尋求科學的環境立法改進策略和提升環境法的理論品格應成為環境法學當前關注的重點課題。全國人大常委會在2021年度立法工作計劃中,明確提出對環境法典等條件成熟的行政立法啟動法典編纂工作。在此背景和機遇下,本文旨在探討我國生態環境治理中財產權限制的立法問題及以補償為核心的入典路徑,以期科學地完善生態環境公益和公民財產私益均衡保護的法律規范體系。

一、利益平衡:財產權限制亟須環境法治回應

(一)財產權限制補償的生成邏輯

20世紀60年代哈丁(Hardin)提出私有財產是解決環境問題的一部分。(2)See E.Donald Elliott, How takings legislation could improve environmental regulation, 38 William & Mary Law Review 1177 (1997).當下財產權早已成為平衡個體利益和社會利益的重要載體,財產權承載的社會功能越來越受到人們的重視。(3)參見李啟家、唐忠輝:《論財產權的環境保護功能》,載《河海大學學報(哲學社會科學版)》2007年第1期。隨著近代以來國家功能轉向“積極國家”和“職能國家”(4)參見弗朗索瓦·泰雷、菲利普·森勒爾:《法國財產法》(上),羅結珍譯,中國法制出版社2008年版,第431頁。、福利行政轉向風險行政(5)參見趙鵬:《風險、不確定性與風險預防原則——一個行政法視角的考察》,載《行政法論叢》2009年第12卷。,國家在生態文明建設過程中對社會經濟生活的各個領域廣泛存在基于公權力的干預和調控。在憲法環境保護義務下,為了增進生態環境公共福利、應對生態環境風險的不確定性,國家通過政策、立法、行政等措施廣泛干預和限制公民包括自然資源權利在內的財產權的行使方式和自由。生態環境保護的價值權威批判并消解了經濟價值單一、至高的地位,也為限制具有社會關聯性的財產權提供了正當性基礎。正是因為國家基于風險預防原則和可持續發展目標對自然資源等財產權進行強有力的干預,生態環境等人類賴以生存的基本公共物品才能得到有效保護。作為借助公權力這一載體的特殊性管制措施,財產權的環境管制(environmental regulations)通常不涉及對財產的物理性侵占(physical occupation),一般而言管制施加的影響主要作用于使用權、收益權和處分權等重要權能。當環境管制逾越一定的限度且嚴重影響公民財產經濟價值時,縮限“剩余財產權”邊界的后果則類似于財產權的“準征收”或“管制性征收”的“侵害”狀態。當公權力的干預及其產生的附隨效果對公民私有財產權造成特別犧牲時,就導致了補償紛爭。

近代以來,雖然財產權的首要功能逐步由保障私有財產的支配和利用自由轉變為承擔社會利益再分配(6)參見劉劍文、王樺宇:《公共財產權的概念及其法治邏輯》,載《中國社會科學》2014年第8期。,但“財產權社會義務”(Sozialpflicht des Eigentums)(7)1919年德國魏瑪憲法第153條第3款的“財產權的社會義務”(Sozialpflicht des Eigentums)標志著財產權觀念的重大轉變。自此,財產權經歷了從神圣不可侵犯到財產權的行使不得損害公序良俗等道德和法律規范,再到財產權的行使有利于實現社會公益等理念的變遷階段。參見張翔:《財產權的社會義務》,載《中國社會科學》2012年第9期。并不意味著過度管制可以脫離補償。德國法以19世紀末奧拓·邁耶(Otto Mayer)創設的“特別犧牲理論”為基石,逐漸完善了對財產權的社會義務的辨識,并且當前德國《基本法》中,在以征收為核心的概念下區分出了應當給予補償和不給予補償的兩種財產權社會義務類型。通常德國法中對財產權限制的公平補償情形主要運用于文化遺產以及自然保護領域中超過合理比例的財產權負擔。(8)參見哈特穆特·毛雷爾:《行政法學總論》,高家偉譯,法律出版社2000年版,第703頁。而美國以“公共信托理論”和“警察權”理論為基礎,逐步發展了一套完整的財產權限制和保護的規則。在近一個世紀的普通法判例實踐中,法院圍繞聯邦憲法第五修正案剝奪補償條款(taking clause)不斷修正和發展管制性征收的各種判斷標準,提出了許多富有建設性的嘗試方案,逐步形成了包括因環境管制而過度限制財產權在內的嚴密且完整的財產權保障規則。總之,群體性環境福祉的公益優位具有限制私有財產權的正當性,政府的環境管制創造了正的外部性,受益人是不特定的社會公眾,基于利益衡量的結果,做出特別犧牲的公民私有財產理應得到公平的補償。

(二)我國生態環境治理領域內財產權限制補償的實踐檢視

財產權限制是我國生態環境治理實踐中的頻發現象,因限制財產權而缺失補償正義的典型案例大量存在,具體表現包括以下幾類:

第一,因環境政策變動造成財產權權能萎縮而難以補償。中央和地方的許多政策(文件)在自然保護地建設實踐中對自然資源使用權等財產權實施了限制型的環境管制。例如,在部分國家公園體制建設中實施的退耕還林還草、全面禁牧等政策,主要集中表現在對包括土地在內的自然資源使用權的權能以及對公民生產、生活和經營方式實行限制或禁止。2019年《關于建立以國家公園為主體的自然保護地體系指導意見》中提出“依法清理整治探礦采礦、水電開發、工業建設等項目,通過分類處置方式有序退出”。“鑫匯來礦業公司訴雅安市國土資源局地礦行政許可案”(9)參見鑫匯來礦業公司訴雅安市國土資源局地礦行政許可案,四川省雅安市中級人民法院(2018)川18行終52號行政判決書。和前述“榮峰礦業公司案”皆因國家公園環境政策管制而拒絕受理和剝奪采礦權許可,使得企業的現實投資和信賴利益遭受嚴重損失。這種源于政策變動剝奪預期收益型的環境管制,由于在法律上缺乏明確的補償依據或標準等問題,對企業的經濟收益造成了威脅和“侵害”。

第二,大量環境立法型管制對財產權造成特別犧牲,但沒有明確的補償。以“岳陽明清古建筑改建事件”為例,《文物保護法》對所有權人修繕房屋的權利徹底剝奪,村民張再發和其兒子申請政府補助被拒絕后,自行拆除古建筑竟然被公安機關以涉嫌故意損毀文物罪予以拘留。(10)參見夏啟平:《拆“自己”的屋墻也是犯法——岳陽張谷英村一父子倆擅自拆墻損毀“國寶”被刑拘》,載《中國房地信息》2003年第5期。遺憾的是,雖然法律對不可移動文物施加了許多財產權上的限制,但與此相對應的法律補償規定卻鮮有提及,這些限制“使文物成為了所有者的負擔而不是資產”(11)謝哲勝:《財產法專題研究(二)》,中國人民大學出版社2004年版,第185頁。。《風景名勝區條例》第11條、第38條的有關規定明確提出了對原住居民財產權的保護,確認了對風景名勝區內居民的所有權和使用權的限制補償,并且明確了具體的補償對象與補償情形,但是具體的管理辦法、補償形式、補償標準等仍舊缺乏明確的規定。

第三,由環境行政行為超出合理的比例限制私人財產權而沒有補償。早在2000年,浙江天目山自然保護區規劃擴建一直未兌現給村民的補償承諾,王新明等提起的對臨安區人民政府訴訟和上訴案件均敗訴(直到三審中浙江省高院才支持原告的主張),杭州市中級人民法院在審理案件時曾提出,因規劃而對自然保護區的補償沒有確切的法律依據。(12)參見潘佳:《作為補償義務主體的政府之確定——從天目山生態保護補償糾紛性質談起》,載《法律適用(司法案例)》2017年第2期。此外,作為限制林權的采伐許可是一種典型的行政管制措施,對林農的經濟性收益產生明顯的負面影響。(13)參見黃錫生、陳寶山:《生態文明視野下采伐許可制度變革探究——兼論〈森林法〉的修改》,載《干旱區資源與環境》2019年第10期。森林治理中的采伐許可包括采伐位置、采伐面積、蓄積、樹種、造林方法、再植時間等。實行森林采伐許可證制度的目的是嚴格控制森林年采伐量、保護森林資源,但森林采伐許可在實踐中嚴重限制林業資源經濟利益的情形不容忽視。

第四,其他生態環境公益事實上的財產權過度限制缺乏補償的類型。例如,長時間繁忙的市政建設或綠色改造工程,因封閉道路等原因對附近營業性主體造成具有相當因果關系的經營性可得利益的損失。再如,2020年11月南下過冬的東方白鸛飛抵天津,齊聚天津某魚塘偷魚吃。(14)《鳥界“國寶”東方白鸛飛抵天津卻讓這里的漁民犯了愁》,載央廣網, https://baijiahao.baidu.com/s?id=1682808194127208062&wfr=spider&for=pc,2022年3月10日訪問。人鳥矛盾的本質在于保護遷徙的候鳥而對漁民的財產利益造成的損害缺乏補償。此外,云南大象北上遷徙和近來頻繁報道的野生動物妨害財產權的事件都面臨類似的問題。

(三)環境治理中財產權限制補償的問題省思

首先,“重公輕私”的管制邏輯。為了公共環境福祉而剝奪和限制公民私有財產權屬于國家權力的一項固有功能。行政機構根據保護的需要,基于“公共利益”動用公權力對財產權人施加單向的公法限制,體現了環境行政任務的效率價值。正因有國家強制力作為公共利益保障的后盾,財產權的限制內容才得以高效實現。但需要警惕的是,行政機構具有單方的行政優越性和更強勢的主導地位,處于弱勢地位的財產權利人由于環境公權力管制的強制性和法律上補償制度的缺陷,難以真實、自由地表達以及捍衛自己的利益訴求。環境管制中強化管控的政策、立法和行政等手段過分重視和追求單一的生態環境保護績效,并且這種傳統支配性公法秩序中的寬泛的自由裁量權在某種程度上加劇了公私沖突,使得政府極易陷入“塔西佗陷阱”(政府公信力減弱)。

其次,環境管制對私有財產權造成了特別犧牲且一度喪失補償正義。大量案例表明,由公權力過度管制尤其是生態環境領域過度管制財產權而缺乏補償正義的現狀沒有改觀。生態環境的整體性、系統性決定了許多環保舉措往往跨越物權界限(如生態防護林建設或污水管道鋪設),需要對他人不動產進行一定程度的利用。(15)參見呂忠梅、竺效、鞏固、劉長興、劉超:《“綠色原則”在民法典中的貫徹論綱》,載《中國法學》2018年第1期。考慮到特定財產權具有的社會關聯性,對與生態環境和公共福利密切關聯的私有財產的管制具有目的合法性,但由于干預的手段和環境目標間的衡量不合乎比例原則,往往造成了對財產權的嚴重限制和侵害,尤其是在補償和司法救濟遭遇嚴峻困境的狀況下,其合理性面臨嚴重質疑和批判。環境管制是財產權形成和被界定之后由法律施加的外部約束,本質是公民私有財產權與國家公權力的沖突與對抗,但隨之而來失調的公私利益差序格局嚴重背離現代財產權保障的憲法要求。

最后,環境管制中財產權的限制補償缺乏嚴密、系統的立法保障。在法的價值體系中,正義價值是秩序價值的延伸,財產權不幸的根源須由法律秩序來擔保。頂層統一的規范缺位難以全面確保財產權限制補償的秩序正義,難以在環境行政管制和公民私人財產權保障之間樹立明確的“權力-權利”邊界,更不必說法院在事后救濟中的規范引用。可以說,頂層規范的缺位是我國生態環境治理實踐中財產權限制補償失序的重要根源。

二、實證檢視:財產權限制補償的環境法透析

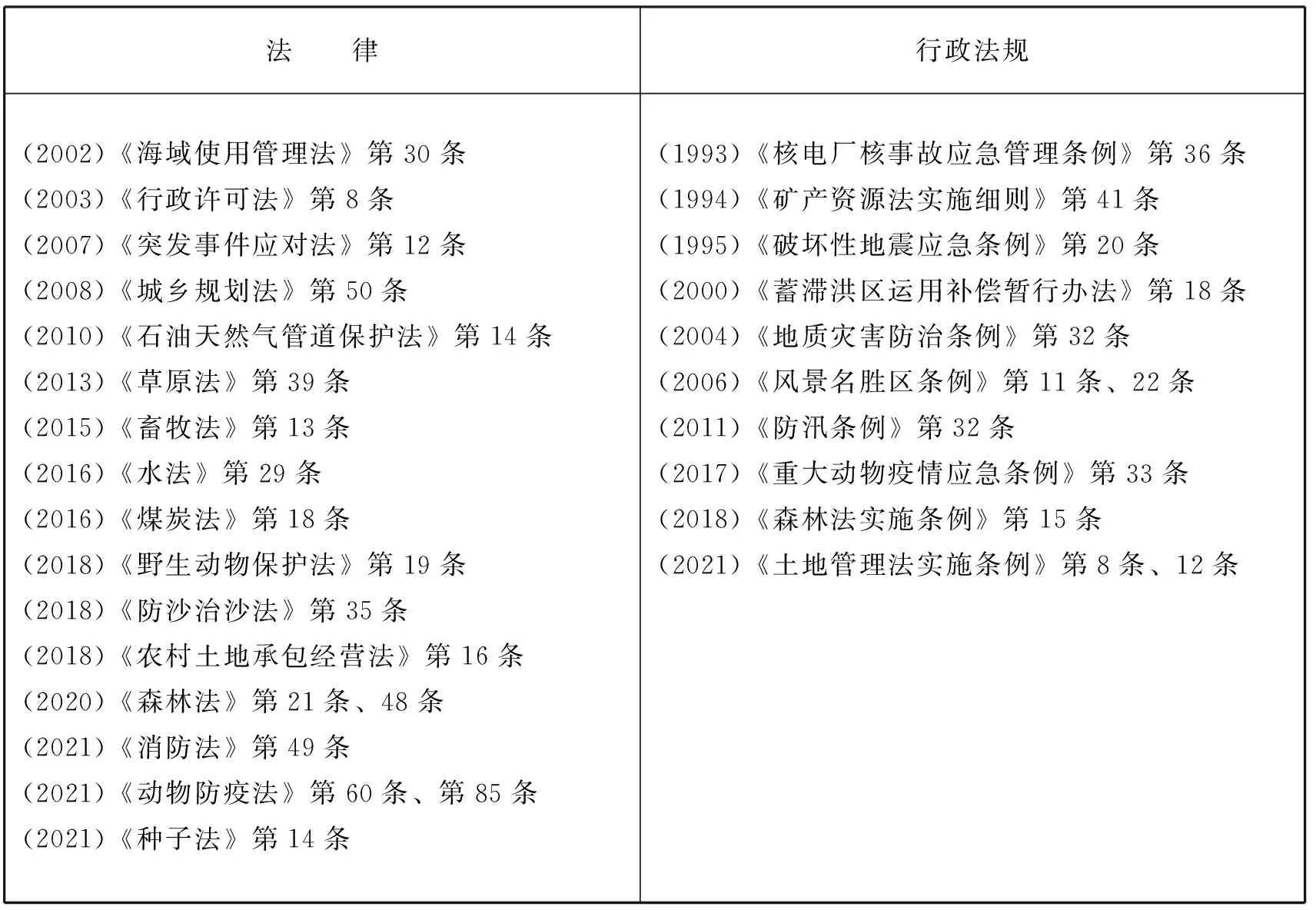

我國的環境法律規范體系隨著環境法治進程的推進不斷完善。目前已制定30多部環境法律、60余部環境行政法規、600余部環境行政規章。(16)參見呂忠梅:《論環境法的溝通與協調機制——以現代環境治理體系為視角》,載《法學論壇》2020年第1期。此外,還有1364部地方性法規和規章。(17)參見陳海嵩主編:《中國環境法典編纂的基本理論問題》,法律出版社2021年版,第204頁。但是通過北大法寶等工具對現行法律法規進行檢索(截止2021年12月1日)發現,涉及財產權限制補償的法律僅有16部、行政法規僅有10部,其中不少法律法規規定的補償范圍涵蓋包括土地資源、草原、森林、野生動物資源、海域等自然資源要素。

財產權限制補償的法律法規(按時間先后順序):

通過對表內單行法律法規的解析和歸納,可以發現當前生態環境治理領域內的財產權限制補償具有以下幾個方面的突出問題:

第一,補償的責任主體搖擺不定。通過對文本的實證梳理發現有以下幾類責任主體的補償:國家補償、當地政府補償、做出具體行政行為的部門補償、批準機關補償(18)例如《防沙治沙法》(2018年10月26日修訂)第35條:“因保護生態的特殊要求,將治理后的土地批準劃為自然保護區或者沙化土地封禁保護區的,批準機關應當給予治理者合理的經濟補償。”,還有的法律沒有規定具體的補償主體。在生態環境治理實踐中,分散主義的立法進路至少會造成以下幾個突出問題:其一,補償責任主體的不確定性和缺位不可避免加大了補償協調工作的難度,甚至在“理性”的驅使下造成相關責任主體避責現象的滋生蔓延,給公共治理造成系統性沖擊。不幸的是,法律責任的不清晰所加劇的“懶政”使得權利人的財產權益貶損得不到及時的補救。其二,補償責任主體的模糊會造成權利人行使權利時的“對象困擾”,進而增加生態環境公益與公民正當財產安全需求之間的尖銳矛盾,私人財產利益受到嚴重侵犯的個體對生態環境保護產生了強烈的抵觸情緒,最終使得社會矛盾陡然增多。其三,責任主體“權責”的模糊性衍生出來的環境管制具有一定的隨意性,寬泛的自由裁量權將助推權力的濫用,這毫無疑問加劇了公權力“侵害”公民私有財產權的可能性。事實上,各個層級關涉生態環境的法律都存在補償主體不統一、不清晰和缺位(例如《廣東省飲用水源保護條例》)而造成補償畸難的問題,這對法的權威性和實施補償的社會法治效果造成了顯著的負面效應。(19)2018年12月3日,佛山市西南街道辦與佛山市三水區環境保護委員會辦公室向原告下發《關于關閉或拆除飲用水水源保護區內建設項目的通知》,并于2019年1月10日將原告的用電閘箱貼上封條,致原告停產停業至今。根據《廣東省飲用水源保護條例》第12條規定:“因劃定或者調整飲用水源保護區,對飲用水源保護區內的公民、法人和其他組織的合法權益造成損害的,有關人民政府應當依法予以補償。”原告佛山市全順通管業有限公司對佛山市人民政府等提起其他行政管理一案雖勝訴,但至今仍未獲得補償。參見廣東省佛山市中級人民法院(2019)粵06行初162號行政判決書。

第二,補償的原因行為類型不全面。除財產剝奪型的征收補償以外,現行法律法規對財產權限制補償的原因行為類型主要有征用、占用、收回、調用、規劃、撤出、銷毀、野生動物保護、工程建設移民、變更或者撤回已經生效的行政許可等,這些條款整體上具有行政行為的性質并且作用的對象主要集中于土地資源。與補償正義法治的要求相比,目前的法律法規體系還存在以下缺憾:其一,由合法行政行為的附隨效果引起的財產權過度貶損的補償(例如由城市綠化改造工程長時間施工對附近營業性主體造成的營業停滯和收入嚴重虧損)鮮有涉及。其二,無過錯的違法行政行為造成的補償類型(德國稱之為“準征收侵害”)幾乎沒有提及。其三,對生態環境公益事實上的財產權過度減損的補償類型僅出現過一次,即在《國家突發環境事件應急預案》“妥善處置”章節部分。其四,有且僅有四部單行法對因公法上的無因管理致使財產貶損的做了補償要求,例如《畜牧法》第13條第3款的規定。現代社會以公私合作為基礎特征的新型“國家模型”已經產生,特別強調私人在現代公共治理中的作用以及特殊情況下“為他人管理公法事務”(20)汪厚冬:《公法上無因管理的理論構造——基于釋義學分析》,載《北方法學》2021年第2期。,其中以《自然保護區條例》第7條等為代表的類似規定極具典型。如果不及時對公法上的無因管理造成的損失給予公平補償,很容易對由私人主體和行政機關合作所尋求的良好行政造成沖擊。

第三,補償的標準各異。對現行法律法規梳理后發現,針對補償的表述包括:合理補償、補償、相應補償、適當補償、經濟補償、公平補償、一定補償、給予補償、市場價格等。各單行法迥異的內在補償邏輯對法院在司法實踐中確定補償造成了困擾。需要注意的是,當前即便是有些法律法規和規章做出了財產權環境管制補償條款的規定,但由于缺乏細化規則等原因而沒有將補償真正落實到位。例如,《自然保護區條例》第5條規定“應該妥善處理當地居民的生產和生活”,但并沒有說明如何妥善處理這種情況以及是否應當給予補償。《野生動物保護法》第19條規定地方政府應對野生動物保護造成的農作物損失進行補償,具體措施由省級政府制定。然而,具體辦法遲遲未見頒布。反倒是環境政策對因環境管制造成的財產權限制的補償體現出了應有的靈敏性和及時性。例如,為應對新冠肺炎疫情、保護公共環境健康權,全國人大常委會于2020年2月24日緊急發布《全面禁食決定》,涉及對動物資源的嚴格禁止使用的補償(21)2020年初新冠肺炎疫情暴發之際,2月24日全國人大常委會出臺《關于全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》,為全面貫徹落實該決定,根據其第2條及第7條規定,各省市陸續制定相應的關于對陸生野生動物人工繁育主體退出補償的規定。,對因政策變動引起財產權過度限制補償的及時確立體現了生態環境治理中對生態環境公益和公民財產私益給予雙重保護的價值追求。簡言之,因為對財產權限制的補償研究缺乏科學的理論支持和必要的制度設計,我國各類規范性文件中對財產權過度限制是否應當給予補償、補償標準如何計算并沒有一個統一的標準。

第四,補償請求權缺位。除《森林法實施條例》第15條規定了“有獲得補償的權利”外,幾乎所有其他法律法規都把補償決定權賦予了相關責任主體。通常環境管制并不像傳統征收那樣有一套嚴格的征收程序,一般來講政府的政策變動、環境規劃、行政行為均可能剝奪或者限制包括自然資源權利在內的各類財產權。財產權限制補償請求權或者反向征收請求權的功能是增加權利人自主請求彌補損失的法律渠道。在此問題上,臺灣地區“憲法”第747號釋字解釋文創設了“地上權征收”制度。(22)參見王玎:《論準征收制度的構建路徑》,載《行政法學研究》2021年第2期。在美國聯邦憲法第五修正案框架下,財產權人維護其合法權益一般通過反向征收(inverse condemnation或reverse condemnation)方式實現。俄羅斯《土地法典》對公共地役權中的供役地權利人也賦予了反向征收請求權和補償請求權,有時也被冠名為征收范圍擴大權,即當財產權限制超越社會公益性事業所必要的限度時,通過法律賦予權利人請求適用征收效力的權利。(23)參見張建文:《現代俄羅斯法上的公共地役權制度》,載《武漢科技大學學報(社會科學版)》2011年第1期。但依照我國征收條款的相關規定,對公共利益界定的主體只能是國家,而且主要限于房屋和土地使用權,進行補償的前提是實施正向征收。與域外相關國家縝密的財產權保障制度相比,我國現行法律法規中鮮見有補償請求權的規定,更不必說反向征收請求權。在環境管制中對財產權的限制逾越社會義務造成特別犧牲時,補償請求權的缺位無疑限制了權利人主動尋求損失補償的渠道和救濟的途徑。

第五,補償的形式相對單一。從當前的法律法規內容來看,對財產權限制補償的主要形式為金錢補償(包括生態補償)。僅有少數法律法規提到補助與后期扶持、財產返還、安置、協議、稅費減免等多元化的補償方式。現有補償形式的單一化顯然不能滿足各類權利人多元化的補償需求,也不利于激勵權利人協作治理環境的積極性和獲得感。生態環境治理現代化的內在要求呼喚多樣性的創新型補償方式。例如,美國的保護地役權(conservation easement)就是一種很好的現代公私接軌的合作性公法秩序的典范,通過自愿性法律協議達成的保護地役權可以享受到公益稅收和遺產稅的扣減優惠。(24)保護地役權一般主要通過自愿性法律協議,使土地所有者喪失其部分土地開發權以換取稅收優惠,是當今美國保護土地免于開發的一種日益普遍的保護戰略。從2005年到2015年,美國接受保護地役權的私人土地增加了175%,由土地信托持有的土地超過1600萬英畝,這些信托基金總共擁有的資金超過22億美元。See Levi Van Sant, Dean Hardy, Bryan Nuse, Conserving what?Conservation easements and environmental justice in the coastal US South, 14 Human Geography 31, 44 (2021).另外,1997年《美國農場和牧場保護法》將針對保護地役權的遺產稅收規加入到了《美國國內稅收法典》(Internal Revenue Code,IRC)的第2031(c)條,只要滿足《美國國內稅收法典》第170(h)條的要求,2031(c)規定允許土地所有人排除40%的土地的價值。保護地役權制度的本質是通過合同協商形成的權利義務關系實現生態環境的多元協同治理,有益于緩解合同主體之間在生態環境保護問題上根深蒂固的緊張關系,進而消弭“外部性問題”和提升“惠益分享”。雖然,在當前實踐中也存在著多種補償形式,例如,當前我國部分國家公園正在探索置換、發展權轉移、政策補貼等補償措施,但這些補償措施都面臨著規范性不足的問題,在實施過程中具有較大的自由裁量余地,不具有法的權威性和穩定性。此外,除《土地管理法實施條例》第25條要求3個月內全額支付補償款,以及《蓄滯洪區運用補償暫行辦法》第18條要求補償資金應當及時、足額撥付到位以外,其余法律法規幾乎都忽略了補償的時間正義問題。

綜上,當前除《憲法》《民法典》《土地管理法》《國有土地上房屋征收與補償條例》等相關法律法規對土地、房屋征收進行征收補償做了系統、全面、細致的規定之外,這些法律法規對財產權過度限制的補償未做要求。我國征收制度僅限于傳統的狹義層面的政府主動行使征收權強制改變所有權的征收,理論和實踐也證明傳統征收制度無法涵蓋和適用財產權過度限制或準征收的特殊情形。與我國相對完備的征收條款補償相比,包括環境單行法在內的多項法律法規中的財產權限制補償條款的突出特征表現在內容單薄且粗放、碎片化、不成體系、缺乏權力制約、操作性不強、權利人角色欠缺等多方面。總之,法律法規的粗漏無疑造成了補償正義秩序的混亂。因此,應當在法治基本規律的要求下,以科學完善的立法回應財產權環境管制中存在的系統性痼疾,同時為環境法典統一協調以及平衡生態環境公益和公民財產私益帶來立法契機。

三、規范困局:憲法和環境單行法進路的現實缺憾

(一)憲法中財產權限制條款的空遺

首先,與美國聯邦憲法對財產權保護的條款相比,我國《憲法》條款對財產權的限制問題只字未提。美國法上對應的財產權限制概念是管制性征收(regulatory takings),其理論和實踐的演進很大程度上依賴于土地用途管制和生態環境治理管制。聯邦憲法第五修正案的剝奪補償條款(taking clause)所涵蓋的范圍超越了美國傳統狹義的征收(eminent domain)補償(25)Fifth Amendment to the United States Constitution: “No person shall be……deprived of life,liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use without just compensation.”,其概念可以分為兩類:迫使財產權人遭受“物理性侵害”(physical invasion)的傳統征收和對經濟效益造成嚴重限制的管制性征收(regulatory takings)。第五修正案的重要意涵在于防范政府迫使個人單獨承受本應由不特定社會公眾承擔的社會義務,政府因行政管制致使公民私有財產處于不利狀態時,財產權利人可依據第五修正案的剝奪補償條款獲得公正合理的補償。1922年發生在美國的“賓州煤炭公司訴馬洪一案”一般被認為是該國管制性征收的奠基性案件。(26)Pennsylvania Coal Co.v.Mahon, 260 U.S.393, 415 (1922).In Loretto v.Teleprompter Manhattan CATV Corp., the Supreme Court held that any physical invasion by the government onto private property is a per se taking, requiring the payment of just compensation.See 458 U.S.419, 426 (1982).用霍姆斯法官的話來說:“雖然財產可能在一定程度上受到管制,如果過分管制,就會被認為是一種掠奪。”(27)Pennsylvania Coal Co.v.Mahon, 260 US 393 at 415,67 L Ed 322 at 326 (1922)。United States v General Motors Corp, 323 US 373 at 378, 89 L Ed 311 at 318 (1944) per Justice Roberts。在此案之前,美國雖已存在為公用目的對私人財產進行限制的情形,但不認為過度管制構成征收。“馬洪案”的重要意義在于法院首次意識到政府的行政管制雖然沒有在物理上侵害所有人的土地,但根據聯邦最高法院的判決,認為《柯勒法案》(Kohler Act)對濱州煤炭公司的采礦權管制得太重,事實上造成了一種類似于征收的財產損益狀態,所以需要對因法案造成的過度管制措施進行補償。(28)參見 約翰·G.斯普林克蘭:《美國財產法精要》,鐘書峰譯,北京大學出版社2009年版,第649-650 頁。而我國《憲法》第10條第2款和第13條第3款的征收條款確定了合法財產不受侵犯的基本原則,同時也提出了“財產權保障—公益性征收”的兩層結構,但我國狹義的征收條款無法規范環境管制中大量存在的財產權限制及其補償問題。

其次,與德國憲法相比,我國《憲法》條款沒有對具體類型的財產權限制做出區分。德國《基本法》第14條第2款對財產權的行使應符合社會公共福祉的規定,標志著財產權的社會義務在德國憲法層面首次得到正式確認。中國的征收制度和財產權的一般社會義務之間的界限清晰明確,判斷的標準即是否轉移所有權,然而財產權的限制和一般社會義務的區分界限通常含糊不清,兩者的混淆進一步造成了補償的困難。德國《基本法》“一攬子條款”的完備性體現在以下幾個方面:第一,《基本法》第14條第1款明確規定了應當予以補償的財產權限制。該條款的意旨是財產權在憲法和法律的限制下應當承擔一般社會義務。但如果限制逾越了一定的限度便喪失了比例原則上的正當性和可預期性,則應予以補償。(29)應予公平補償的內容限制規則創立于德國聯邦憲法法院1981年7月14日的義務示范判決,旨在補充和完善聯邦憲法法院先前的征收判決。參見哈特穆特·毛雷爾:《行政法學總論》,高家偉譯,法律出版社2000年版,第675頁。第二,《基本法》第14條第3款確定了準征收侵害。具體來說,準征收侵害是行政機關因其無過錯的違法行為而導致侵害財產權人的一種征收制度。德國聯邦法院采用類推的方法增添了合法行為以外無過錯違法行為引起的侵害,在事實上將“違法性”和“特別犧牲”等同看待。我國行政機關因無過錯違法行政行為造成財產權損失的補償,可借鑒德國的準征收侵害。第三,合法措施導致的征收侵害。征收侵害一般是指因正常合法的行政措施造成的具有征收效果的侵害,其針對的是無特定目的的事實行為。根據財產權社會義務理論,合法的行政措施造成的影響通常應該予以忍受,但當這種行政措施的力度、規模和持續性等造成的附隨效果遠遠超過財產權社會義務時也應當予以補償,也就是說按照公用征收的原則請求予以補償。(30)參見翁岳生主編:《行政法》(下冊),中國法制出版社2002年版,第1679頁。例如,因長時間道路綠化施工致使附近酒店嚴重虧損時則可以請求補償。

最后,不同于美國和德國的憲法司法化的傳統,我國《憲法》的抽象規定不具有可司法性。1952年,德國聯邦普通法院在“BGHZ6,270”判決中首次提出“類似的準征收侵害”的概念,并在隨后的類似案例中不斷修訂判決的標準。(31)參見金儉、張先貴:《財產權準征收的判定基準》,載《比較法研究》2014年第2期。1981年7月14日德國聯邦憲法法院的義務示范判決創設了應予以補償的內容限制。(32)參見哈特穆特·毛雷爾:《行政法學總論》,高家偉譯,法律出版社2000年版,第675頁。美國的管制性征收理論和司法實踐發展的繁榮期自20世紀70年代環境運動開始一直持續到今天,期間以“賓州中央運輸公司訴紐約案”(33)Penn Central Transportation Co.v.City of New York, 438 U.S.104, 124 (1978).美國聯邦最高法院在調查政府行為是否構成管制性征收時確定了幾個重要因素事項:(1)相關規范對私人財產價值的經濟影響;(2)政府對合理投資預期回報的干預程度;(3)政府行為的性質(例如政府行為是否是物理性侵占)。、“盧卡斯案”(34)Lucas v.South Carolina Coastal Council, 505 U.S.1003, 1031-32 (1992).美國聯邦最高法院認為,如果一項法規完全禁止財產所有人對該財產作出所有經濟盈利行為,則構成管制性征收。、“諾蘭案和多蘭案”(35)Nollan, 483 U.S.825; Dolan, 512 U.S.374.和“林格爾訴雪佛龍公司案”(36)Lingle v.Chevron U.S.A., Inc., 544 U.S.528, 542-43 (2005).為代表的典型案例對管制性征收貢獻了“絕對標準”“強制捐獻的關聯性標準”“多因素平衡標準”以及“背景原則”的例外規則等。(37)參見許迎春:《論美國管制性征收制度及其對我國的啟示》,載《法治研究》2019年第4期。可以說,美國幾乎所有復雜的征收案件均由管制性征收引起,實際上“takings”一詞在某種程度已等同視為“regulatory takings”。得益于聯邦憲法第五修正案的廣義的剝奪補償條款(taking clause)的開放性以及聯邦憲法可作為定案裁判的依據,法官才能在此基礎上平衡公共利益和私人財產權之間的沖突,并不斷在司法解釋和判例中推動美國管制性征收制度的完善。相比之下,我國《憲法》第126條明確規定,法院只能根據法律審理案件。

綜上,與兩大法系典型代表的美國和德國憲法相比,在規范財產權限制議題上,我國憲法條款存在規范漏洞和不具有可司法性兩類主要的現實遺憾。

(二)單行法中財產權限制補償的立法局限

一方面,單行法受制于“無規定則不補償”。不可否認的是,環境單行法在某些領域內的補償具有很強的針對性。但如上文提到,截至目前我國僅有16部法律和10部行政法規規定了財產權管制補償的內容。例如,《種子法》第14條規定“單位和個人因林業主管部門為選育林木良種建立測定林、試驗林、優樹收集區、基因庫等而減少經濟收入的,批準建立的林業主管部門應當按照國家有關規定給予經濟補償”。該條款旨在維護育種公益的同時兼顧對私益減損的補償,因此被視為財產權限制的正當化的前提。與此類似的還有《石油天然氣管道保護法》第14條第2款的規定,該條款改變了公共政策中長久以來重公輕私的管制邏輯,兼顧了保護與利用,是單行法對于財產權限制補償的有益推動。但是,環境單行法對財產權限制補償進行規范的問題在于受制于“無規定則不補償”。如果單行法沒有納入相應的財產權限制補償條款,則難以在法律上提供補償的依據。例如,2003年甘肅“三北防護林”補償糾紛案件中,村民石光銀貸款承包荒地植樹的林木被政府劃為生態公益林,根據有關法律法規、規章的規定,村民就不得再砍伐自己種的林木,因此其損失了巨額經濟收益。但村民石光銀要求政府經濟補償時卻遭到拒絕,原因是無明確的法律依據。直到2015年,當地縣政府按照省領導批示才根據核實的承包面積對石光銀給予了生態效益金。因此,如能在環境法典中嵌入財產權限制補償的一般性統領條款,則可以將各類因環境管制造成特別犧牲的財產權均納入補償的視野。

另一方面,單行法所涵蓋的財產權限制補償類型有限。在以體現環境要素問題對策為主要特征的環境法規范體系內,環境單行法所依賴的行政法屬性和制度邏輯決定其以生態環境公益為價值目標,這在一定程度上解釋了為什么環境單行法在財產權保護和補償上條款不足的現象。即便有些許單行法律法規對補償做了單獨規定,但由于目的、功能和價值取向的差異,單行法無法整體性地涵蓋環境領域法中普遍存在的各種財產權限制的類型。況且在環境法典編纂的機遇下,環境單行法完全沒有必要對各類財產權限制類型重復立法。我國生態環境治理實踐中典型的財產權過度限制類型有環境政策型、環境立法型和行政行為型三種。除此以外,在生態環境治理中,還存在由其他原因行為造成的財產權過度限制的類屬,如前文提到的公法上的無因管理、合法行政活動的附隨效果、無過錯的違法行政活動以及事實上的財產權限制等。以公法上的無因管理為例,在現代風險社會,無論政府怎樣施政都無法保證全面和不間斷地應對生態環境風險的防控。對政府行政職能的某些局限性的認識表明了利用民間社會參與服務環境公共目標的可能性。例如,無法律義務的公民或環境非政府組織在緊急情況下代替行政機關進行適法管理而過度限制和干預本人或他人的財產權而造成的財產權萎縮的狀態。在公私協作行政的背景下,公法上的無因管理完全可以發揮其在生態環境保護領域的比較制度優勢,但如果沒有立法上對其識別以及對財產權的限制予以補償,那么私人主體參與促進行政效率的效果將大打折扣。上述表明,從環境單行法的目的和功能來看,它無法將所有類型的財產權限制都重復納入立法文本之中,最終遭受特別犧牲的財產權人由于法律的漏洞無法保證獲得公正的補償和救濟。因此,單行法模式這種局限性給立法的嚴密性帶來了困擾。

四、立法優化:財產權限制補償的環境法典統領

(一)財產權限制補償的入典條件

當管制未能真正取得或“消除”土地產權時,在平衡社會利益和產權方面承擔主要責任的是立法機構,而不是法院。(38)Donna R.Christie, A Tale of Three Takings: Taking Analysis in Land Use Regulation in the United States, Australia and Canada, 32 Brooklyn Journal of International Law 403 (2007).這表明立法在均衡利益分配中扮演著核心角色。我國環境法典編纂恰逢其時,在其內部嵌入財產權限制補償條款具備堅實的條件:

第一,即便在憲法中增加財產權的限制條款,但由于我國《憲法》不具有可司法性,憲法條款的具體實施仍然需要下位法對其展開。事實上,對財產權限制的“損益”進行補償完全符合我國《憲法》第13條財產權保障的規范旨意。雖然在憲法規范中,“世界上大多數國家憲法財產權的規范結構表現為保障、限制和剝奪的三層結構” 。(39)張千帆:《比較行政法——體系、制度與過程》,法律出版社2008年版,第728頁。但西方憲法中財產權的“三層結構”并不必然推動我國《憲法》的效仿和修改。因此,環境法典完全可以依據《憲法》的財產權保障條款專門制定財產權的限制及補償條款。第二,環境單行法受制于“無規定則不補償”和補償類型的有限性,在特定領域很容易出現補償于法無據的荒謬。況且在當前我國的法律體系也沒有“推定補償”(presumption of compensation)這一實踐。此外,作為民眾權益“保障書”的《民法典》確立的“綠色原則”對當代財產權行使觀念的調整迎合了生態環境公益的價值追求,但其對財產權限制的問題亦沒有回應。第三,在環境法典中對財產權限制補償進行統一的規范具有堅實的實踐基礎。實證考察驗明,財產權限制的群案往往集中發生在生態環境治理領域中,這其中重要的原因在于自然資源具有高度關聯的社會屬性。根據德國《基本法》中的“社會國”原則,德國聯邦憲法法院曾主張,“如果財產具有更多的社會聯系,承擔更多的社會功能,就應該更多地受到法律的限制” 。(40)張翔:《機動車限行、財產權限制與比例原則》,載《法學》2015年第2期。它山之石,可以攻玉,美國大量的管制性征收判例形成的各種理論、學說和認定標準主要是從20世紀70年代廣泛的土地管制和環境政策法規后出現的,豐富的實踐為判例法奠定了堅實的基礎。對我國亦如此典型的管制領域,很有必要對紛繁龐雜的單行環境法中的環境管制以提取“公因式”的方式在法典之中予以統一規范。

綜上,將大量的財產權限制補償通過環境法典一般性條款的形式進行統領性規范具有充分的基礎,這樣一來便能彌補法律體系上的漏洞,為現代(“現代”一詞不僅僅是時間概念,也是一個價值概念)生態環境治理領域中的財產權保護提供嚴密完備的法律規范依據。

(二)財產權限制補償的法典統領條款表達

作為規范性力量的法律顯然不能漠視行政機關將生態環境公益當作“擋箭牌”而恣意作為的現象。根據立法規劃,環境法典的屬性定位于行政法,且財產權的環境管制本質也是一種公法上的限制。因此,現實要求根據“法治國家理論”和“權力約束理論”的基本原理,基于“以人為本”的思想在環境法典中對財產權限制補償進行立法回應。由于美國的普通法判例傳統和德國的憲法判例傳統難以在我國落地生根,回歸到我國獨特的成文法場域,生態環境治理領域中的財產權限制補償的關鍵環節在于科學優化立法。鑒于財產權限制形式表現多元,且涉及環境保護各個不同的特殊分支領域,宜在環境法典中做出涵蓋所有類型的一般性規定。通過對一般性的統領條款的法律解釋或者在單行法中的轉化即可最大程度革除環境治理中財產權限制補償的系統性積弊。因此,環境法典中的財產權限制補償的具體技術構造路徑應在環境法典的總則編中以原則性條款的形式提出,即為實現生態環境公共利益,因政策調整、法律法規或環境行政行為等對公民合法權益造成損失的,利害關系人通過相關程序應當享有及時獲得公平補償的權利,法律法規另行規定的從其規定。

為準確理解、解釋和適用該條款,可對其做以下解讀:第一,依據行政法的基本原理和公共信托理論,在比例原則的要求下制約環境管制中的公權力,促使其合理化和規范化;同時補償的主體理應定位于政府或政府部門,根據限制的強度以及“公平原則”和“填補原則”對財產損益進行補償。第二,生態環境治理領域財產權限制的表現形式多種多樣,應將不同種類的原因行為納入環境法典的立法或司法解釋之中予以細化,這樣可以避免“無規定則不補償”的機械邏輯。除了目前常見的原因行為以外,還應當將合法行政行為的附隨效果、行政機關無過錯的違法行政行為、公法上的無因管理、生態環境公益事實上的財產權過度損益等納入其中。第三,除目前經濟類補償應當擴展到協議補償、稅收激勵、置換贖買等方式,非經濟類補償也應當包括消除妨礙、恢復原狀、變更管制行為、土地發展權轉移,以及其他符合經濟利益互惠標準的補償措施。(41)參見王玎:《論準征收形成及其補償措施》,載《青海社會科學》2021年第4期。以靈活的補償方法滿足權利人的多樣化需求,進而最大程度緩解公私雙方緊張對立的關系。第四,財產權限制的辨識和判斷比較復雜,也因政府和權利人的視角和立場不同而大相徑庭。在應然層面,立法應當有引導權利人進行自主主張權利的意圖。該條款應當改變當前生態環境治理中由責任主體單方決定是否對財產權過度限制給予補償的現狀,通過賦予權利人補償請求權(包含反向征收請求權)對私有財產權提供更全面的保護。

(三)財產權限制補償入典的法治貢獻

首先,環境法典將首次全景式地審視生態環境治理中的財產權限制的權利話語問題。基于生態環境公益的財產權限制具有正當性,而保障個體自由的財產權也是憲法重點保障的內容,生態環境公益和公民財產私益能否平衡和統一的關鍵在于立法如何協調兩者間法益的平衡。財產權限制補償條款的嵌入將在整個環境治理領域為公民私有財產權過度限制提供保護和救濟的依據,并對公權力在生態環境管制中的運行形成更嚴格的約束,使得國家權力對公民權利的侵害保持在適度適當的比例。其次,財產權限制補償在環境法典中的確立意味著我國財產權將在制度層面正式區分“財產權社會義務”和“財產權限制”。它從環境法典的進路彌補了我國《憲法》中“財產權保障—公益性征收”兩層結構的單薄框架,直接從環境領域法的中間路線回應了財產權理念迭代和譜系重構的現實要求,在《憲法》外圍構建了符合生態危機等后現代風險社會背景下財產權理論流變的四層結構,即“財產權保障—財產權社會義務—財產權限制—公益性征收”,對不斷優化我國的財產權保障體系做出突出的制度貢獻。第三,財產權限制補償入典后將賦予權利人補償請求權。生態環境治理中財產權限制的現象普遍存在,如果不對因管制造成的損失予以補償,可能會使得行政機關基于“人類本性”而出現過度管制,最終結果是“私人財產消失”。(42)James A.Fellows, The legal doctrine of regulatory takings: An evolving issue, 64 Appraisal Journal 363, 374 (1996).立法上對限制財產權的補償在某種程度上是衡量一個法治國家對私有財產權保護水平的重要權重指數。環境法典中補償請求權的頂層確立是對責任主體單方決定是否補償的補充和優化,即通過賦予請求權的方式將增加權利人自主保護財產安全的能動性。這也是德國、美國等國的財產權限制或管制性征收實踐中法院也扮演了重要角色的原因。最后,實現環境法典的協調性和體系化程度。“對復雜法律的厭惡以及簡約法律的偏好,是一國尋求法典化的重要動因”。(43)Peter H.Schuck, Legal Complexity: Some Causes, Consequences, and Cure, 42 Duke Law Journal 23 (1992).環境法典化的主要目標之一是實現法律的體系化。(44)參見陳海嵩主編:《中國環境法典編纂的基本理論問題》,法律出版社2021年版,第148頁。在此目標基礎上,通過提取生態環境治理實踐中各類復雜的財產權限制補償的最大“公約數”,確立統一的財產權保護價值,簡化單行法財產權限制補償的復雜冗余條款,進一步提升環境法典的體系化程度和編纂的科學性。

結 語

慣用的部門法分析范式不應該成為財產權保護的藩籬,應當在公法范疇的環境法和私法范疇的民法價值相協調的前提下平衡財產權的利用和限制,兼顧整體利益和個體利益。由于物權制度與環境保護之間存在根本性的矛盾,即環境資源的私人支配屬性與公共屬性之間的矛盾(45)參見呂忠梅:《關于物權法的“綠色”思考》,載《中國法學》2000年第5期。,因此,環境法典財產權限制補償條款的訂立反映了現代生態環境治理中部門法在財產權保護上的獨特優勢,拓展了財產權保護的法律規范體系,也加深了社會公眾對環境保護價值的支持和認可。但是必須意識到“財產權限制”的界定往往摻雜著諸如主觀意識、持續時限、表現形式、限制強度、損失程度等復雜的變量,這也是財產權限制的判斷標準是當代財產權理論的難點所在。同時,財產權限制補償也關涉國家對權利的保護態度、政治決斷和法治環境等多重社會因素,并且在財產權限制補償中對法院的角色和功能提出了更高的要求,因此財產權限制及補償的確立也帶來了更多新的法治機遇和挑戰。