工業4.0時代元宇宙賦能的智慧教育

[希臘] 斯蒂利亞諾斯·米斯塔基迪斯

摘? ?要:隨著工業4.0時代的到來,元宇宙作為一種新興概念與前沿科技受到廣泛關注。元宇宙在教育中的應用有望克服目前在線學習的局限性,提升學生學習的自我感知度和主動性。虛擬現實、增強現實等擴展現實技術是元宇宙與人們生活連接的載體,已在不同的教與學場景中得到應用。元宇宙可以為當前教育向新型的元教育模式轉型搭建橋梁;通過在線社交聯系和開展非正式學習,有望實現教育轉型;人們需采用積極的混合教學法促進智慧深度學習。

關鍵詞:元宇宙 智慧STEM教育 工業4.0時代

一、元宇宙

元宇宙不是一種孤立的技術,它是生態系統中多種科技里的一種,如云計算、高速網絡、機器人技術、3D打印、大數據、人工智能、納米技術以及物聯網。這些科技標志著工業4.0時代的轉型,與第四次工業革命緊密相關,使自動智能制造流程和裝置得以實現,從而對就業和經濟產生影響。新一代的學習者和教師需要具備合適的能力,現有勞動力也需在終身學習框架下進行大規模的新技能學習(Reskilling)和技能提升(Upskilling)。隨著元宇宙和擴展現實(Extended Reality,XR)的應用,工業4.0時代下的教育將被極大地強化。

分別以個人電腦、互聯網和移動設備為代表的第三次計算技術創新浪潮為互動交流、教學與學習、商務往來等帶來了劇變,深刻改變了人們的生活。第四次浪潮帶來了許多新技術,如XR。XR是一個涵蓋性術語,它包括一系列技術,如虛擬現實(VR)、增強現實(AR)、混合現實(MR)以及信息投影的電子數字環境,人們可以在完全數字化或部分數字化的環境中觀察與行動。人們可通過現實—虛擬連續體[1](Reality-Virtuality Continuum)更好地理解上述技術。如圖1所示,圖片左側是真實的環境,向右逐漸進入混合現實,人們可通過手持設備或者頭戴設備在物理環境中投影信息,最右側是完全虛擬的環境,也就是虛擬現實,這是一個完全獨立于物理世界的環境。

筆者曾為元宇宙提出一個學術定義:元宇宙是融合了物理現實和數字虛擬的可感知的社會環境[2],它是由社交化的、網絡化的沉浸式環境構成的互聯網絡,能讓用戶進行實時溝通。如果想給非學術界人士解釋元宇宙,也可以說:元宇宙是一種后現實(Post Reality)或虛擬宇宙,因為元宇宙的英文“Metaverse”由兩個單詞組成:“meta”和“universe”。“meta”是希臘語單詞,意為“后”,“universe”意為宇宙。由于它是一種三維空間內的網絡,我們也可以將元宇宙稱為三維網絡(3D Internet)或空間網絡(Internet of Place)。

元宇宙是新興的技術和平臺,但它的哲學淵源可以追溯至公元前4世紀。柏拉圖在《理想國》(The Republic)中記述的《洞穴寓言》(Allegory of the Cave)有助于理解人類思想是如何與虛擬現實聯系起來的。“元宇宙”這個概念是尼爾·斯蒂芬森(Neal Stephenson)在其1992年的科幻小說《雪崩》(Snow Crash)中創造出來的。十幾年前,人們就開始努力將元宇宙從概念變為現實。在發軔階段,通過聯通多個虛擬世界,人們可以像瀏覽不同網頁一樣在各虛擬空間中穿梭。正如世界經濟論壇(World Economic Forum)提出的觀點,元宇宙并不是一個全新的事物,但它依然有強大的影響力。

世界經濟論壇提出了關于元宇宙的七大重要主題:數字傳輸(Digital Teleportation),技術壁壘(Technological Barrier),沉浸式敘事(Immersive Storytelling),生活的游戲化(The Gamification of Life),健康福利與風險(Health Benefits and Risks),沉浸式媒體與藝術(Immersive Media and Art),制造、操作和購買的新方式(New Ways to Make, Do and Buy)。這一切對人們來說意味著什么?圖2是筆者為元宇宙制作的一個思維導圖[3],下文將從已有研究和案例出發,討論元宇宙的原則、倫理挑戰和可供性方面的問題。

第一是原則。托尼·帕里希(Tony Parisi)的元宇宙七大法則[4]概述了元宇宙的特征:第一,元宇宙是唯一的;第二,元宇宙屬于所有人;第三,無人能控制元宇宙;第四,元宇宙是開放的;第五,元宇宙與硬件無關;第六,元宇宙是一個網絡;第七,元宇宙就是互聯網。元宇宙是互聯網的一種表現形式,它是網絡,是開放的、跨硬件的,它屬于所有人而非某個實體,它不受某個公司的控制。當然,元宇宙內部與互聯網內部類似,具有可封閉性,人們可以在封閉的虛擬空間中運營公司、進行學術活動或做其他事情。

第二是元宇宙面臨的道德與倫理困境,此類問題在數據分析時尤為明顯。為此,筆者提出了一個增強現實學習分析道德框架[5],框架包含一個數據分析器,可對技術、教學和心理三類數據進行分析,該框架也提供了一些保障措施,以確保元宇宙的運作不違背道德與倫理規范。

我們也對道德倫理問題進行了分析,將其劃分為四大類:身體健康、心理健康、道德問題和數據隱私,每一類又包括多個子問題[6]。特別是數據隱私中的信息隱私問題,它對所有人都非常重要。進入元宇宙后,由于在日常生活中頻繁使用VR、AR、MR等技術,人們的數字足跡將會大幅增加。這意味著系統將收集更多的個人數據,包括人們的感覺、心率、動作、目光等,此類信息可被用于生物心理測量。通過對個人情感信息的攫取,系統將能預測個體未來的行為,同時也存在產生算法偏見的風險。因此,應該對數據隱私安全問題開展國際合作,消除使用者的顧慮。

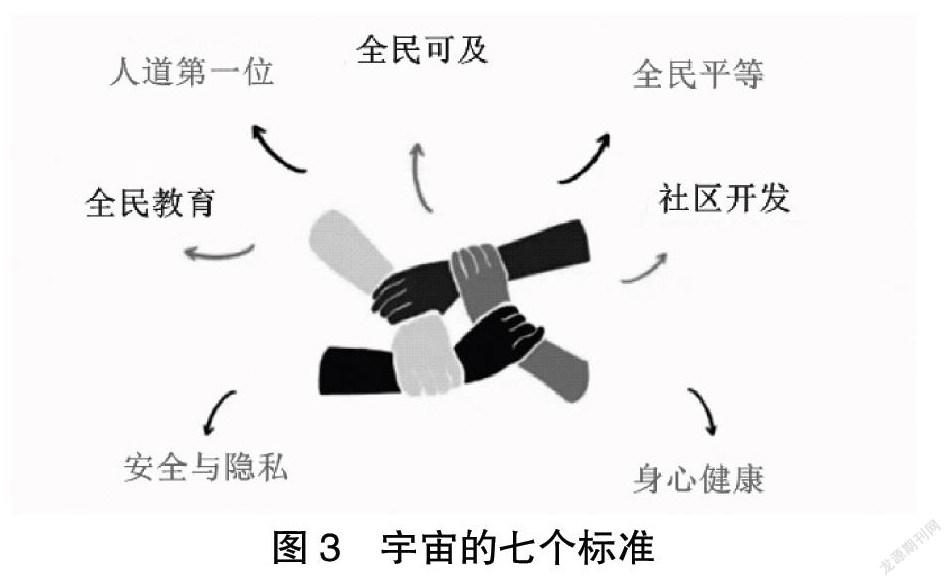

第三,元宇宙應是全民可及的。克里斯托弗·拉斐特(Christopher Lafayette)提出了元宇宙的七個標準(見圖3)。元宇宙應該將人道放在第一位,它應是全民可及、全民平等的,并能實現全民教育。元宇宙也應考慮安全、隱私和健康問題。筆者認為這一標準整合了元宇宙中的關鍵原則。A953682E-21FC-42C9-89E1-B996E9A07BEE

二、元宇宙與教育轉型

(一)教育和元宇宙的聯系

將元宇宙應用到教育領域的原因之一是當前廣泛使用的基于web的系統自身具有局限性。由于它是一個二維平面,人們只能作為一個小的圖像而出現,因而使用時自我感知度較低,同時它也容易引發“Zoom疲勞”(Zoom Fatigue,即過度參與視頻會議而引起疲勞的現象)。在學習管理環境中這意味著學習者身處不同空間,其學習是被動的,在課程的學習過程中容易出現分心等現象,也不能自由地表達情感。

圖4展示的是2021年11月的一場3D在線會議,可以看到畫面上有許多流淚的表情,這是在課程結束時學生們表達出的不舍情緒。可能很少有學生像這個案例中的學生一樣,因為上課經歷非常愉悅以至于不希望課程結束,而這是元宇宙能帶來的影響。

(二)智慧學習的意義

智慧教育應使人不斷獲得持久難忘的知識,進行有意義的深度學習。有意義的深度學習包括六個階段:一是引起注意,二是引發興趣,三是激發動機,四是引導參與,五是實際應用,六是激活情感[7]。首先,教師可使用符合美學的視覺圖像和有趣的文本吸引學生的注意,激發他們的興趣;其次,教師通過展示課程對學生的意義所在,培養學生的學習動機;最后,教師應鼓勵學生發現自己喜歡什么以及想做的事情并為學生提供可以持續參與的實踐項目或模擬任務。上述所有的環節都旨在喚醒學生的積極情緒,學生的深度參與有助于進一步加深對所學知識的印象。

VR技術已開始應用于教育領域。以與工業4.0時代相關的應用為例,學生使用VR學習焊接、操作挖掘機,這些原本枯燥的工作在學生眼里可能變得奇妙有趣,這是我們不能低估VR在教育中作用的重要原因。

通過對如何在社交VR環境中實現有意義的深度學習這一問題進行系統性文獻綜述, 我們提出了一個混合模型[8](見圖5)。該模型有學習者、學習設計與實施和技術三類因素。在學習者層面,可以再次看到情緒的重要性,學習者對虛擬現實環境的總體感受如何?他們感到無聊嗎?感到興奮嗎?這都是十分關鍵的問題。教師除了要掌握基本的教育理論與技能外,還要組織開展個人或小組的學習任務,建設學習社區。同時整個學習過程也要得到技術的支持。如果上述三方面合作得當,那么就會產生有意義的深度學習。

我們還研究了沉浸式VR(Immersive Virtual Reality)在K-12和高等教育中的應用,了解目前使用的教學設計策略和技術情況[9]。研究發現,體驗式策略和模擬技術的使用最為廣泛。

VR適用于以下教與學場景中:第一,VR可以用于學習危險性高的知識與技能,如學習開飛機;第二,當學習一些在現實環境中不具備可操作性的知識時可以使用VR,如查看人體內部結構、觀察細胞以及穿越時空體驗過去的文明;第三,有些學習項目可能價格不菲,如讓全班同學到熱帶森林參觀,在這種情況下也宜使用VR技術;第四,當學習的內容有悖常理,如讓人們經歷一場災難并做出反應,也可使用VR。

除了VR,AR技術也在教育領域有廣闊的應用前景。使用AR技術后,不僅教育工作者可以進行內容的生產和開發,學生也能成為生產者。一篇關于STEM教育中AR支持的教學方法的系統性綜述[10]提出了一種基于AR賦能的STEM教育分類法,該分類法可以被推廣至元宇宙賦能的教育中。其中第一層是可視化,即人們運用AR進行展示和觀察;第二層是在可視化的基礎上增加了激活(activation),相應的教學方法是基于活動的觀察;第三層是增加合作性活動,使用的方法是合作的發現式學習和項目學習;第四層是沉浸與體驗,教學方法是合作模擬與體驗式問題解決;第五層是自主生產,這一層中主要使用基于活動的項目教學法,由學生自主創建項目。在不同層次中,學生扮演著不同的角色。從第一層開始,學生是一個被動的內容消費者,接著依次成為一名演員、一個探索者、一名學徒,最終學生成為主動的生產者,進行自我指導的生產和創造。

(三)設計和實施元宇宙驅動的智慧教育

人們一直在使用動機增強的方法(Motivation Enhancement Methods)來設計課程,運用趣味設計、游戲化和嚴肅游戲(Serious Game,指不以娛樂為目的而以應用為目的的游戲)來組織和優化元宇宙中的學習。筆者提出了一個VR支持下遠程趣味性學習模型TANC[11],該模型主要有四個維度,第一是主題,如科幻小說等;第二是具體的活動(如選擇、交流、測試等),第三個方面與整個項目的敘事有關,最后技術層面的支持也必不可少。我們可以用元宇宙講故事,教育項目“從古代刻字牌到現代平板電腦”(From the Ancient to the Modern Tablets)運用數字多媒體讓學生沉浸式體驗書籍的歷史[12]。我們也能使用趣味設計讓課程更有趣,如筆者的一門創新型慕課(Massive Open Online Courses,MOOC)使用了3D虛擬世界技術,獲得了30%的慕課完成率[13]。在游戲化方面,筆者在英國一所大學中開設了一門元宇宙環境中游戲化的人工智能課程[14],其中應用了VR,收獲了巨大成功。在嚴肅游戲方面,筆者在一個關于網絡安全的研究生課程中設計并實施了兩個迷你嚴肅游戲,提升了課程對學生的吸引力[15]。最后介紹基于VR的數字教育性密室逃脫,它能使學生圍繞主題通過完成相應任務,破解謎題并取得學習成果。例如,我們設計了一個針對生物(酶)的VR密室逃脫項目,學生可通過應用相關知識在VR中進行交互式解謎[16]。針對教育從業者,《面向K-12學校教師的VR和AR在線專業發展 》[17]指導K-12教育者把VR和AR應用到課堂教學中。

三、總結

元宇宙能為當前教育向新型的元教育(Meta-education)模式轉型搭建橋梁,并變革在線教育。這種新型的元宇宙賦能的遠程教育模式可以讓人們在在線3D世界里獲得更豐富的體驗。目前,在線學習與傳統線下教學相比有效性較低,元宇宙則能幫助解決這個問題,通過遠程呈現(Telepresence,一種虛擬實在,能夠使人實時地以遠程的方式于某處出場)、虛擬人物的肢體動作和面部表情等技術手段,人們能像在傳統課堂里一樣有效地參與學習。除此之外,元宇宙中的虛擬與現實的界限模糊,這將催生出多種混合教學法(Blended Active Pedagogy),幫助生成可以被長久儲存的知識,實現有意義的深度學習。A953682E-21FC-42C9-89E1-B996E9A07BEE

參考文獻:

[1]MILGRAM P,TAKEMURA H,UTSUMI A,et al.Augmented reality:a class of displays on the reality-virtuality continuum[C].Boston:Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE),Telemanipulator and telepresence technologies,1995,2351:282-292.

[2][3]MYSTAKIDIS S.Metaverse[J].Encyclopedia,2022,2(1):486-497.

[4]PARISI T.The seven rules of the Metaverse[EB/OL].(2021-10-23)[2021-11-20].https://medium.com/meta-verses/the-seven-rules-of-themetaverse-7d4e06fa864c.

[5][6]CHRISTOPOULOS A,MYSTAKIDIS S,PELLAS N,et al. ARLEAN:an augmented reality learning analytics ethical framework[J]. Computers,2021,10(8):92.

[7][8]MYSTAKIDIS S, BERKI E, VALTANEN J P. Deep and meaningful e-learning with social virtual reality environments in higher education: a systematic literature review[J]. Applied sciences, 2021, 11(5):2412.

[9]PELLAS N, MYSTAKIDIS S,KAZANIDIS I.Immersive virtual reality in K-12 and higher education:a systematic review of the last decade scientific literature[J].Virtual reality,2021, 25(3):835-861.

[10]MYSTAKIDIS S,CHRISTOPOULOS A,PELLAS N.A systematic mapping review of augmented reality applications to support STEM learning in higher education[J].Education and information technologies,2022,27(2):1883-1927.

[11]MYSTAKIDIS S.Combat Tanking in Education-The TANC model for playful distance learning in social virtual reality[J].International journal of gaming and computer-mediated simulations,2021,13(4):1-20.

[12]MYSTAKIDIS S,BERKI E.The case of literacy motivation:playful 3d immersive learning environments and problem-focused education for blended digital storytelling[J].International journal of web-based learning and teaching technologies,2018,13(1):64-79.

[13]MYSTAKIDIS S,BERKI E,VALTANEN J-P.Designing and implementing a big open online course by using a 3d virtual immersive environment- lessons learned[C].Valencia:International Academy of Technology, Education and Development (IATED),9th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN17), 2017:8070-8079.

[14]MYSTAKIDIS S.Distance Education Gamification in Social Virtual Reality:a case study on student engagement[C].New York:Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE),11th International Conference on Information, Intelligence,Systems and Applications (IISA 2020),2020:1-6.

[15]MYSTAKIDIS S,BERKI E,VALTANEN J-P.Toward successfully integrating mini learning games into social virtual reality environments-recommendations for improving open and distance learning[C].Valencia:International Academy of Technology,Education and Development(IATED),9th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN17),2017:968-977.

[16]MYSTAKIDIS S,CHRISTOPOULOS A.Teacher perceptions on virtual reality escape rooms for stem education[J].Information,2022,13(3):136.

[17]MYSTAKIDIS S,FRAGKAKI M,FILIPPOUSIS G.Ready teacher one:virtual and augmented reality online professional development for k-12 school teachers[J]. Computers,2021,10(10):134.

編輯 呂伊雯? ?校對 娜迪拉·阿不拉江A953682E-21FC-42C9-89E1-B996E9A07BEE