精心設計學習體驗讓學生“獲得”算理理解

黃燕紅

【摘 要】算理教學是計算教學中不可缺少的環節。學生只有理解了算理才能更深入地理解算法,才能更好地應對計算時千變萬化的情況,從而提高學生的運算能力。如何讓學生真正理解算理,也成為教學中的難點。算理的理解光靠教師講解是不夠的,學生一定要親身經歷算理研討才能真正理解算理,所以教師一定要精心設計學習體驗,才能讓學生“獲得”算理理解。

【關鍵詞】整數除以分數 學習體驗 算理理解

《義務教育數學課程標準(2011年版)》指出,運算能力主要是指能夠根據法則和運算律正確地進行運算的能力。培養運算能力有助于學生理解運算的算理,尋求合理簡潔的運算途徑解決問題。由此可見,算理教學是計算教學中不可缺少的環節。學生只有理解了算理才能更深入地理解算法,才能更好地應對計算時千變萬化的情況,從而提高運算能力。算理教學從一開始的不被重視,也漸漸地為廣大教師所認同。在教學中老師們都為算理教學留下了一席之地,但是往往還是形同虛設,學生到最后記住的都只是算法,算理教學就如同學生眼前飛逝而過的一處風景,沒有在學生的頭腦中留下任何痕跡。如何讓學生真正理解算理,也成為教學中的難點。

盧梭曾經說過:“不要給你的學生任何口頭上的傳授,他們應該只能從自己的體驗中接受知識。”沒有恰當的體驗,只是分享自己對世界的理解和情感,注定要以失敗而告終。因此,需要通過精心設計的學習體驗來揭示核心內容的可能含義。算理的理解也是如此,光靠教師講解是不夠的,學生一定要親身經歷算理研討才能真正理解算理。所以在計算教學中,教師一定要精心設計學習體驗,讓學生“獲得”算理理解。

“整數除以分數”是六年級上冊分數除法單元的主要教學內容之一,是在學生已經學習了分數除以整數的基礎上進行教學的。相對于分數除以整數,整數除以分數的算理學生在理解上要困難一些。在本節課的教學中,為了讓學生充分經歷算理的理解,給學生一個深刻的學習體驗過程,筆者主要做了以下嘗試:

一、精心選擇研究材料

作為教學設計師,我們不僅有責任選擇好的教材來支持目標,還要確保使用教材中設計得好的部分,彌補其中不完備的地方,使教材在組織信息和提供練習以增強關鍵知識和技能方面發揮最大作用。

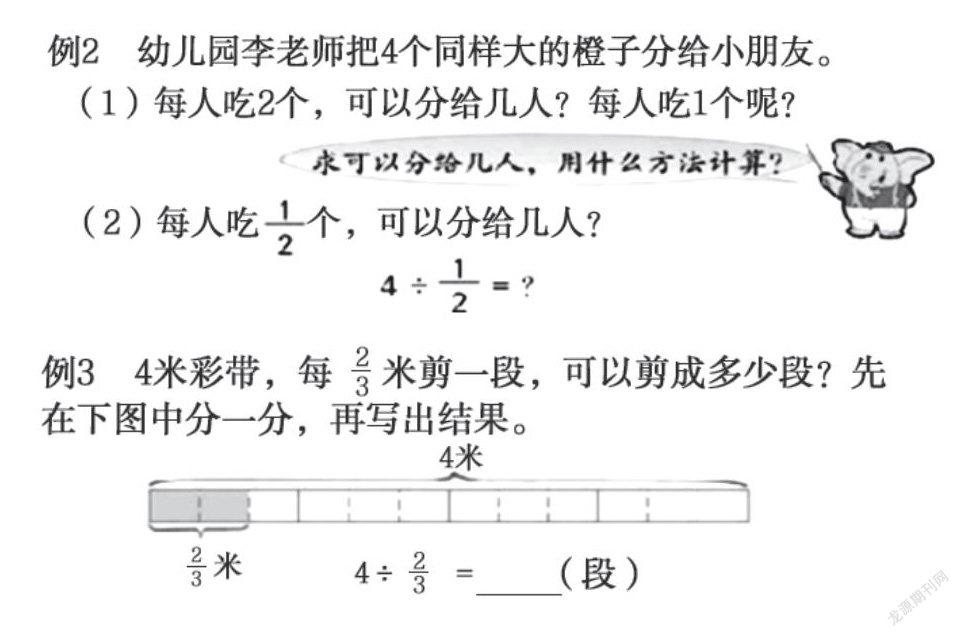

教材上例2是通過分橙子的問題情境,從整數除法的數量關系帶出整數除以分數的算式,這樣做有助于學生理解分數除法的意義。但是例3卻沒有沿用例2的教學情境,而是換成了剪4米長的彩帶,應該是考慮到學生可以通過操作得到計算的結果。

在這節課的教學中,筆者放棄了教材上的研究材料,選擇了“分江陰特產馬蹄酥”這個問題情境,并通過這個問題情境把例2和例3的學習內容串聯在一起,情境的一致性有利于學生思維的通達。馬蹄酥這個操作材料更接近圓這個平面圖形,分餅的過程更容易在直觀圖上呈現,也更有利于學生操作。

二、精心組織學習過程

“教學”最恰當的定義或許是對學習的組織。因此,成功的教學是為真正的結果組織學習……與大家所熟悉的教學定義(將其作為學習的引導或指導)相比,很明顯這個定義更恰當些。它使我們從教師應該引導學習還是指導學習的爭論中解脫出來—— 其實這些爭論是無關緊要的,因為兩者都是教師應該做的。筆者把研究算理、構建算法的過程設計分成了三個環節:

(一)復習整數除法,引導意義理解

1.復習整數除法得出數量關系,為引出分數除以整數做鋪墊

整數除以分數的意義和整數除法是相同的,通過這兩個整數除法的例子,順利引出整數除法的數量關系:總數÷每份數=份數,幫助學生回憶起整數除法的意義:已知總數和每份數,求份數,也就是求一個數里有幾個幾,用除法計算。

2.變化除數引出整數除以分數,理解整數除以分數的意義

通過這道題讓學生理解,總數還是4個,每份數變成了1/2個,也就是求4里面有幾個1/2,也可以用除法來計算。因為數量關系沒有變,學生能很好地理解整數除以分數的意義。理解了意義,學生才能更好地理解算理,它是算理理解的基礎。

(二)經歷算理研究過程,充分理解算理

1.讓學生想象,為理解展翅

在學生研究4÷1/2時,直接拋出問題,讓學生去想象分餅的過程:每人分得個,一共可以分給幾個小朋友?不用操作畫圖,大部分學生能想到:1個餅能夠分給2個人,那么4個餅就分給4個2人,4÷=4×2=8(人),所以一共可以分給8人。

后面通過繼續變化每人分得的份數,可以得到“4÷”和“4÷”這兩個算式。也可以讓學生先想象分餅的過程,然后得出計算的方法。

2.借助直觀圖,為理解助力

(1)借助直觀圖,驗證想象

不管是每人分個,還是每人分個,或者每人分個,通過想象分餅的過程大部分學生能理解算理,得出算法,但是他們的想法到底對不對呢?這時,筆者馬上課件出示分餅的直觀過程,來為學生的想象提供依據,驗證想法的合理性。

通過直觀圖,已經得到結論的同學進一步驗證了自己的想法,而一部分沒有想法的同學也被點醒了,這樣就能夠幫助他們理解算理,同時也能得出算法。

(2)借助直觀圖,解決疑難

繼續變化每人分得的份數,每人分得個,可以得到式子“4÷”。這里讓學生想象分餅的過程是有困難的,這時就要讓學生借助直觀圖來操作分餅的過程,在下圖上圈一圈,每人分個,可以分給幾個人?

這樣的直觀操作,就如給學生的理解注入了一股力,學生通過操作很容易發現4個餅,每人分個,一共可以分給6個人。

3.促學生思理,為理解深入

學生通過直觀圖得出:4個餅,每人分個,一共可以分給6個人。這時借助直觀圖進一步激勵學生思考:為什么4個餅,每人分個,一共可以分給6個人呢?想一想:前面每次分餅的過程,我們都先想了什么?學生得出:每次都是先想每個餅可以分給幾個人?這時引導學生通過觀察操作圖得出:1個餅可以分給1個半人,也就是個人。再讓學生思考討論:為什么1個餅能夠分給個人呢?促進學生進一步去深入思考。最后學生通過討論得出:因為1個餅中有3小份,每人得2小份,所以3÷2=(個)。這個結論的得出為學生進一步研究算理打開了門路,層層深入的提問,也促使學生對算理的理解一步步走向深入。

4.定語言導向,為理解定格

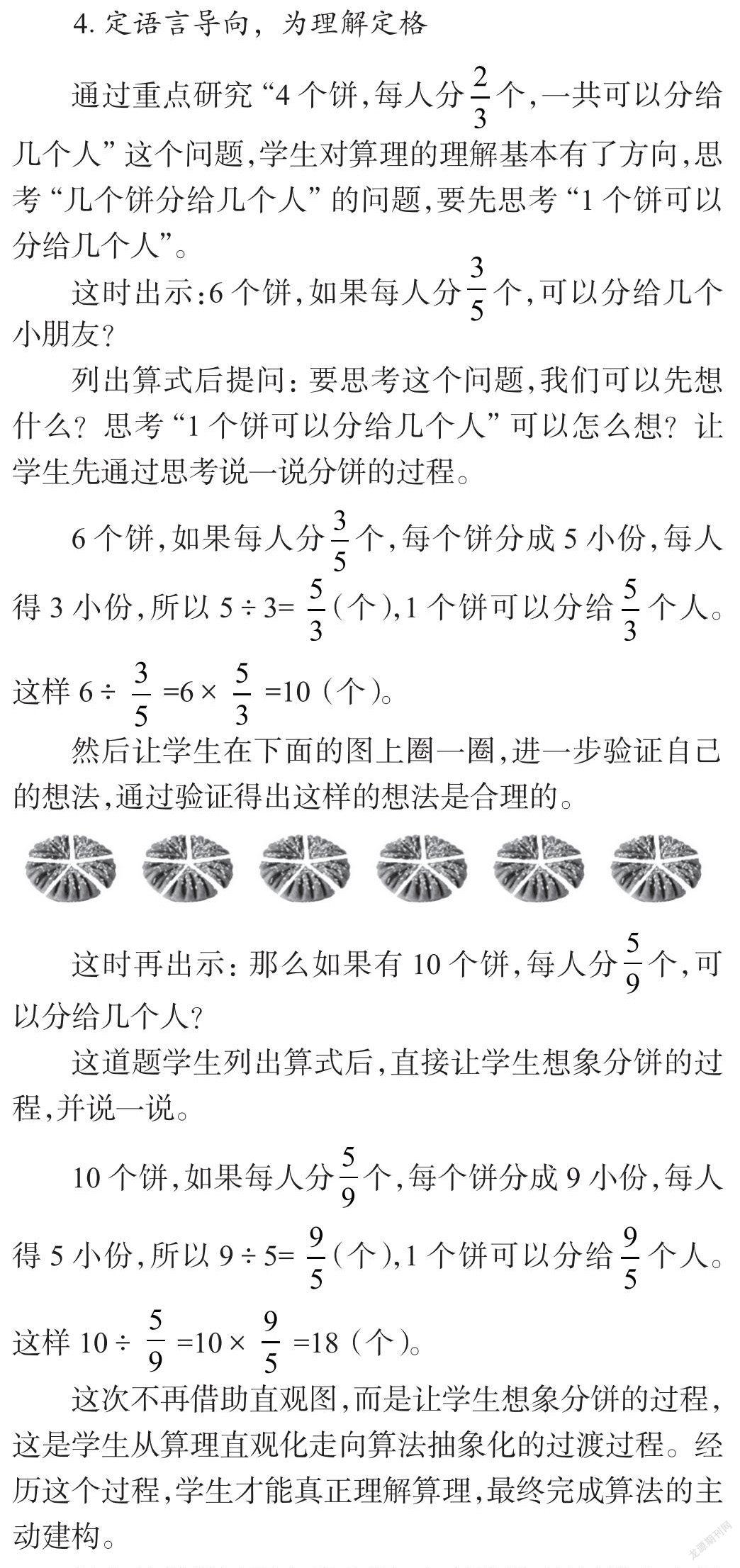

通過重點研究“4個餅,每人分個,一共可以分給幾個人”這個問題,學生對算理的理解基本有了方向,思考“幾個餅分給幾個人”的問題,要先思考“1個餅可以分給幾個人”。

這時出示:6個餅,如果每人分個,可以分給幾個小朋友?

列出算式后提問:要思考這個問題,我們可以先想什么?思考“1個餅可以分給幾個人”可以怎么想?讓學生先通過思考說一說分餅的過程。

6個餅,如果每人分個,每個餅分成5小份,每人得3小份,所以5÷3=(個),1個餅可以分給個人。這樣6÷=6×=10(個)。

然后讓學生在下面的圖上圈一圈,進一步驗證自己的想法,通過驗證得出這樣的想法是合理的。

這時再出示:那么如果有10個餅,每人分個,可以分給幾個人?

這道題學生列出算式后,直接讓學生想象分餅的過程,并說一說。

10個餅,如果每人分個,每個餅分成9小份,每人得5小份,所以9÷5=(個),1個餅可以分給個人。這樣10÷=10×=18(個)。

這次不再借助直觀圖,而是讓學生想象分餅的過程,這是學生從算理直觀化走向算法抽象化的過渡過程。經歷這個過程,學生才能真正理解算理,最終完成算法的主動建構。

以上的教學過程由淺入深、由表及里,引導學生在經歷算理研究的過程中充分理解了算理,也為下面算法的得出做好了充分準備。

(三)引導學生回顧計算過程,得出算法

通過前面的教學,算法的得出可謂是呼之欲出,水到渠成。通過剛才這么多整數除以分數的計算,你們能說一說整數除以分數的計算方法嗎?此時教室里小手雀躍,大部分的孩子都能得出計算的方法。正是有了前面經歷的算理理解的一步步過程,學生才能自主地構建算法,計算方法的得出就是順勢而為。

三、做好學習活動的指導者

追求理解的教學更接近指導而不是講授, 特別是在學習活動流程和學習活動對教師的要求方面。“對某個觀點的口頭交流可能激發一個人對問題的自我認識,并思考類似的觀點,要不然, 他的智力興趣可能會受到抑制,在思考上的努力也可能會受到束縛。 但他直接獲得的還不能稱為觀點,只有當他自己直接處理問題的各種狀況,從中尋找和發現他自己的方式時,他才能獲得真正的觀點。”

在學生探究“整數除以分數”這個學習活動中,一定要讓學生成為學習活動的主角,教師的任務是組織好學生的活動。學生自己能想到的,讓學生自己去想;學生自己能動手操作的,讓學生自己動手操作;學生自己能表達的,讓學生自己去表達。可能學生的想法不一定完美,可能學生的操作不一定恰如其分,可能學生的表達不一定一語中的,但是經歷錯誤、經歷曲折,才能使學生真正掌握所學習的內容。教師要做的是在學生經歷錯誤、經歷曲折卡殼時進行指導,讓學生走出死胡同,找到正確的思考方向。

例如在本節課的學習中,筆者進行了幾處有意識的指導:(1)初次遇到一個數除以幾分之幾時,學生會出現錯誤的想法,甚至一下子得不到正確的計算結果,這時適時指導學生借助畫圖操作,很快就能找到正確的計算結果。(2)在學生得出計算結果后,要指導學生進一步深入思考,促使學生想到要算幾個餅分給幾個人,就要想清楚每個餅分給幾個人,而每個餅分給幾個人更是理解算理得出算法的關鍵。指導學生進行討論交流就很有必要。(3)指導整數除以幾分之幾的算理表達。每一次都要讓學生說清楚每個餅分給幾個人,并且說清楚為什么。引導說清楚這個問題,就是弄清楚整數除以分數的算理,這樣學生在思考和表達中對整數除以分數的算理就逐漸清晰了,算法的得出也就水到渠成了。

總之,在計算教學中,一定要精心設計教學過程,組織教學活動,讓學生充分經歷由算理直觀化到算法抽象化的過渡和演變過程,獲得深刻的學習體驗,使學生達到對算理的深度理解和對算法的切實把握,完成算法的主動建構,從而進一步提高學生的運算能力。