由“知識本位”到“能力習得”

丁曉丹

【摘 要】《義務教育數學課程標準(2011版)》將“運算能力”作為十個核心詞之一,足見計算教學在數學學習中的重要性。日常教學中,我們經常發現教師把計算教學錯誤地演變成了知識傳授。這樣,學生雖然能將計算能力掌握得比較扎實,但卻不能很好地舉一反三、關聯思考,更沒有幫助學生形成良好的自學能力。因此,有效幫助學生從“知識本位”走向“能力習得”是計算課的靈魂。

【關鍵詞】小學數學 計算教學 “知識本位” “能力習得”

“知識本位”是知識選擇時的一種取向,它將知識的傳授和灌輸等同于教育本身,已將教育概念狹隘化。這種教育方式恰恰與學生學習能力及核心素養的培養背道而馳。但在日常教學中,經常出現這樣的現象,教師錯誤地把知識的教學演變成知識傳授。這樣一來,學生或許對知識本身已牢固掌握,但卻不能很好地舉一反三、關聯思考,更無法幫助學生形成良好的自學能力。因此,幫助學生從“知識本位”走向“能力習得”顯得尤為重要。教學中教師應注意哪些問題呢?下面筆者將以蘇教版數學三年級下冊“兩位數乘兩位數的筆算(不進位)”為例,談談計算教學中如何幫助學生從“知識本位”走向“能力習得”。

本單元的筆算乘法分不進位和進位兩個層次編排。本課屬于不進位筆算乘法,它不僅為之后學習進位的兩位數乘兩位數、三位數乘兩位數的筆算乘法奠定基礎,而且為解決新問題的口算、筆算、估算提供經驗。教師在教學中不能只關注計算結果,更應讓學生充分經歷探究過程,溝通多樣化的算法與筆算之間的關系,在體會算理的過程中學會思考,習得方法并解決問題。基于此,筆者以“問題引領—自主探究—序列交流—能力提升”為線索進行了如下實踐。

一、問題引領,初步感知

基于以上思考,筆者首先從學生已有知識經驗出發,循序漸進地出示主題圖,著力激活學生對“兩位數乘一位數、兩位數乘10的口算”的已有認識,激起學生對于新知的探究欲望。

教學片段:

師:同學們,秋天到了,看,迷你南瓜大豐收了!我們一起來看。

(出示2箱南瓜,每箱24個)

師:從圖中你知道了什么?

生:有2箱南瓜,每箱24個。

師:這里一共有多少個南瓜,你會列式計算嗎?

生: 24×2=48(個)。

(出示動畫情境:又搬來了8箱同樣的南瓜)

師:現在,一共有多少個南瓜呢?

生:24×10=240(個)。

(出示動畫情境:又搬來2箱)

師:現在共有多少箱?

生:12箱。

【思考】借助動畫情境,逐步呈現教材主題圖,一方面激起了學生的學習興趣和探究熱情;另一方面引領學生回顧舊知,復習了“兩位數乘一位數、兩位數乘10的口算”,為本課內容的學習奠定基礎。

二、法理互融,深入探索

本環節旨在探究兩位數乘兩位數筆算的算法及算理。教學中經常有教師重視方法多樣化而輕視豎式筆算乘法的算理,忽視了溝通它們之間縱向聯系的過程,導致學生對列式筆算乘法只停留在機械模仿層面,而并未真正理解豎式書寫中每一步的含義,變成了“知識本位”教學。因此,教學中教師不僅要把握知識的來龍去脈,更要把握學生學習過程中的困難之處,做到有的放矢,教會學生習得解決此類問題的能力。

教學片段:

1.初步感知

師:看!12箱南瓜都打包好了,可小朋友卻遇到了一個難題,你愿意幫助他嗎?我們一起來讀一讀。

師:一共有多少個,你會列式解決嗎?

生:“24×12”或“12×24”。

師:請大家估算一下,結果大約是多少呢?

生:200多。

師:你們是怎么想的?

生:把24看成20,12看成10, 因為20×10得200,所以正確結果比200大。

師:真棒!大約有200多個南瓜。

師:“24×12”到底等于多少呢?你想怎樣算?先想一想,再算一算。

生1:24×2=48(個),48×6=288(個)。

生2:24×6=144(個),144×2=288(個)。

生3:24×2=48(個),24×10=240(個),240+48= 288(個)。

【思考】因為有了上一環節豐富的認知經驗,在探究“24×12”這一環節,筆者給予學生充足的獨立思考和自主探究的空間。在學生自主探究之后,筆者首先逐一出示了前兩種解法,并結合主題圖溝通了兩種解法間的聯系;其次利用學生已有的“湊十法”的原始經驗著重理解了第三種解法,為之后筆算算理的學習做鋪墊。

2.探索算法

師:像這樣,先算10箱南瓜的個數,再算2箱的個數,再合起來的方法在豎式筆算中也能體現!你會列豎式計算嗎?

師:誰能看懂他先算了什么?(見圖2)

生:先用個位上的2乘24,二四得八,二二得四,表示2箱南瓜有48個。

師:誰能跟他一樣,再來說一說?

師:這里的240又是怎么得到的?(見圖3)

生: 240算的是10箱南瓜的個數。

師: 10在哪里啊?

生:1在十位上,表示1個十。

師:哦!用十位上的1乘24,得到24個十,也就是240,這里的0可以省略不寫。

師:最后他又怎么樣了?(見圖4)

生:把它們加起來。

師:把48和240加起來,得288,也就是求出了什么?

生: 12箱南瓜的個數。

師:將48和240加起來,加號可省略不寫,而且要從最低位加起。

3.溝通算理

師:比較上面的口算和筆算過程,你發現了什么?

生:口算和筆算的第一步都是24乘2,算出2箱南瓜的個數;第二步都是24乘10算出10箱南瓜的個數,最后加起來。

【思考】本環節教學中,筆者讓學生親身經歷了筆算乘法的探究過程,并有效突破了難點:第二步算什么以及格式要求。整個過程,筆者并沒有急于教給學生筆算乘法的固定模式,而是用好了每個學生的知識經驗及反饋的資源,三個層次的資源呈現也在序列交流中層層遞進。這樣便幫助學生合理建構起了口算與筆算乘法間的相互聯系,做到算法與算理融合,也切實幫助學生習得此類乘法筆算的解決方法及相關算理,學會舉一反三、關聯思考。

三、專項訓練,加深理解

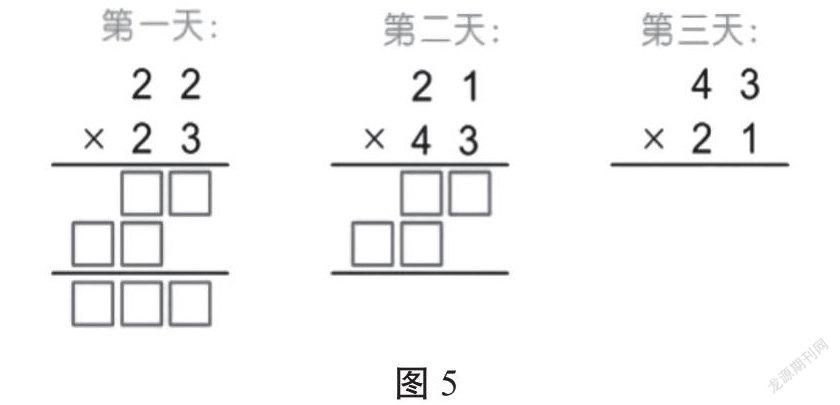

1.計算練習

師:剛才通過大家的努力,我們幫小朋友順利地解決了南瓜的難題。看!老師又帶來了三個新問題,你們能用今天所學的方法算一算嗎?

2.解決問題

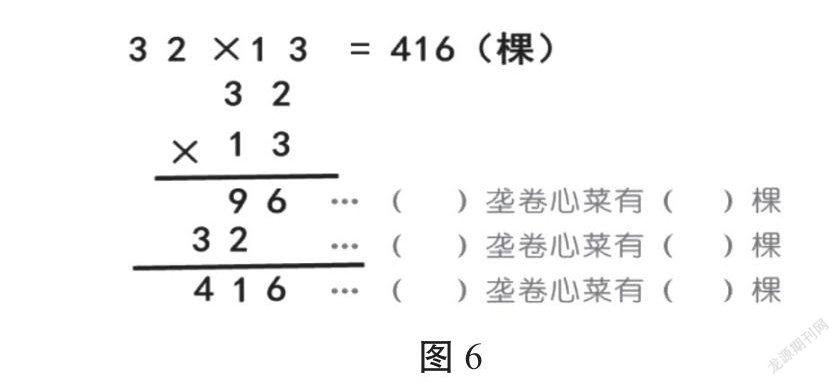

師:同學們學得真快!再來看這樣一個問題。

【思考】兩個專項練習由易到難、循序漸進,目標都指向算法的掌握、筆算的驗算以及算理的理解。在練習中幫助學生進一步鞏固兩位數乘兩位數的算法,進一步體會算理,促進學生對算理的理解。在練習過程中學生可自主感知乘法的驗算,運用交換乘數的位置再乘一遍的方法進行驗算。

四、系統梳理,能力習得

師:以上這些就是我們今天的學習內容“兩位數乘兩位數的筆算”。學到這里,你認為筆算兩位數乘兩位數時,應注意些什么?

生:先用個位上的數乘,乘得的數表示多少個一;再用十位上的數乘,乘得的數表示多少個十;最后再把乘得的數加起來,而且要從最低位加起。還可以交換乘數的位置再算一遍進行驗算。

師:同學們,其實我們不是第一次學習乘法了,讓我們一起來回顧一下!(視頻播放二、三年級所學的乘法知識)

師:數學就是這么有趣,前后知識都是有聯系的。想一想,如果再繼續往下學,我們將學幾位數乘幾位數呢?它們可以怎樣算呢?能不能也用今天所學的知識來解釋并解決呢?

【思考】在經歷了筆算探究的整個過程之后,筆者引領學生經歷從表內乘法到兩位數乘兩位數筆算的整個知識體系的過程,并借助追問“如果繼續往下學,我們將學幾位數乘幾位數呢?它們可以怎樣算呢?能不能也用今天所學的知識來解釋并解決呢”,將知識進行系統梳理和溝通,把零碎的知識點串聯成一條線,讓學生感知數學知識的整體性,極大地激發了學生對后續學習的興趣,有效地從“知識本位”成功走向了“能力習得”。

學生在教師的引領下充分經歷并體驗了“兩位數乘兩位數的口算(不進位)”過程,接著又在自主探究中建立起了口算與筆算間的縱向聯系,掌握了算法,更明晰了算理,最后又通過合理猜想與類推,對“兩位數乘兩位數筆算”的算法及算理進行了合理的推廣。這樣的教學,不僅幫助學生建構起了數學知識的內在聯系,更使學生明白了知識本身固然重要,學習能力的習得更是凌駕于知識之上的寶貴財富。因此,教師要以知識為載體,在幫助學生學得知識的過程中,提高學習能力,拓展學習理念,切實做到從“知識本位”走向“能力習得”。

【參考文獻】

[1]李向陽.探討核心素養下的小學數學計算教學實踐策略[J].考試周刊,2021(12).

[2]施樂旺.計算:要知“書”,更要達“理”——以“兩位數乘兩位數不進位筆算乘法”為例[J].小學數學教師,2018(10).