鼻中隔矯正術治療變應性鼻炎合并鼻中隔偏曲患者的臨床療效分析

陳麗芬,劉 揚,黃輝強,林振潤,江遠仕

(1.汕頭大學醫學院,廣東汕頭 515063;2.陸豐市人民醫院耳鼻喉頭頸外科,廣東汕尾 516500;3.汕頭大學第二附屬醫院耳鼻喉頭頸外科,廣東汕頭 515021)

變應性鼻炎是臨床常見的耳鼻喉科疾病,有研究顯示,我國人群發病率較高,且呈逐年上升趨勢[1]。該病的發病機制復雜,與遺傳、環境等密切相關,可在特定環境、接觸某些過敏原后誘發,出現鼻塞、鼻癢、噴嚏、流涕等癥狀[2]。研究顯示,本病由IgE介導,多種炎癥因子、免疫活性細胞共同參與,導致鼻黏膜反應性升高[3]。臨床研究顯示,長期變應性鼻炎可引發鼻中隔偏曲,出現鼻中隔向一側或兩側彎曲,造成鼻腔生理功能障礙。常規藥物治療可在短期內減輕癥狀,但難以根治,甚至加重病情,且容易復發[4]。手術矯正是目前治療鼻中隔偏曲的唯一方法:在鼻內鏡下切除偏曲的鼻中隔,能恢復鼻腔解剖結構,改善鼻通氣功能[5]。本研究進一步分析鼻中隔矯正術治療變應性鼻炎合并鼻中隔偏曲患者的臨床效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年9月至2021年6月陸豐市人民醫院收治的50例變應性鼻炎合并鼻中隔偏曲患者為研究對象,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,各25例。觀察組患者中男性15例,女性10例;年齡18~59歲,平均年齡(36.71±10.53)歲;病程3~12年,平均病程(6.42±2.85)年。對照組患者中男性13例,女性12例;年齡19~60歲,平均年齡(37.18±10.84)歲;病程2~13年,平均病程(6.80±3.17)年。兩組患者年齡、性別、病程等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。本研究經陸豐市人民醫院醫學倫理委員會批準,患者及其家屬均知情并簽署知情同意書。納入標準:①所有患者均符合《變應性鼻炎診斷和治療指南(2015年,天津)》[6]中變應性鼻炎的診斷標準,經鼻內鏡及鼻竇CT檢查確診;②均可見明顯鼻中隔偏曲,且伴隨鼻塞、鼻癢、流涕、噴嚏等癥狀;③所有患者均接受過糖皮質激素、抗組胺藥物等治療,效果不佳,癥狀仍反復發作。排除標準:①合并鼻竇炎、鼻息肉、鼻咽癌、鼻外傷等;②既往有鼻中隔偏曲矯正術史;③哮喘急性發作期;④合并嚴重軀體疾病等。

1.2 治療方法 對照組患者使用糠酸莫米松噴鼻劑及枸地氯雷他定片治療。糠酸莫米松噴鼻劑[Schering-Plough Labo N.V.(比利時),注冊證號H20140100,規格:50 μg×60撳],鼻腔給藥,每側鼻孔2撳/次,1次/d;枸地氯雷他定片(揚子江藥業集團廣州海瑞藥業有限公司,國藥準字H20090138,規格:8.8 mg/片),8.8 mg/d,連續治療3個月。觀察組患者在此基礎上加用中隔矯正術治療,用1%丁卡因(江蘇九旭藥業有限公司,國藥準字H20000309,規格:50 mg)6 mL混合1∶1 000腎上腺素(哈藥集團三精制藥有限公司,國藥準字H23023237,規格:1 mL∶1 mg)1 mL,浸透棉片,置于中鼻道后端、嗅溝及中隔表面,行鼻腔表面麻醉,麻醉篩前神經和蝶腭神經節,鼻中隔切口注射1%利多卡因(上海朝暉藥業有限公司,國藥準字H31021071,規格:20 mL∶0.4 g)2 mL與1∶1 000腎上腺素4滴的混合液,行浸潤麻醉;患者取仰臥、頭低位,置入鼻內鏡,于鼻中隔凸面皮膚黏膜交界處入路,自鼻中隔最前上處至鼻底切開黏軟骨膜,在鏡下觀察,剝離黏軟骨膜及黏骨膜,于切口后2 mm軟骨表面作另一切口,分離對側黏軟骨膜及黏骨膜,取出偏曲骨應超出需取量的1 cm,置入中隔擴張器,切除偏曲部分的鼻中隔軟骨、篩骨垂直板、梨骨矯正偏曲,檢查雙側軟骨膜與黏膜復位對合情況,置入膨脹海綿,壓迫止血,結束手術[7-8]。術后使用抗生素抗感染治療3~5 d,術后48 h取出膨脹海綿,定時、定量噴鼻噴霧劑,直至干痂脫落、創面恢復,術后每月復查1次。共復查3次。

1.3 觀察指標 ①比較兩組患者臨床療效。根據癥狀積分改善率評估療效。癥狀包括鼻癢(0~3分)、噴嚏(0~4分)、鼻塞(0~3分)、預后情況(0~3分)等,總分0~13分,得分越高,恢復越差。癥狀積分改善率=(治療前積分-治療后積分)/治療前積分×100%。顯效:癥狀基本消失或明顯減輕,癥狀積分改善率>50%;有效:癥狀有所減輕,癥狀積分改善率為20%~50%;無效:癥狀無明顯改善,癥狀積分改善率<20%[9]。總有效率=(顯效+有效)例數/總例數×100%。②比較兩組患者鼻部癥狀視覺模擬評分(VAS)[10]。包括鼻塞、鼻癢、流涕、噴嚏等,每項0~10分,采用0~10 cm標尺,患者憑自身感覺評價癥狀,分數越高表示癥狀越嚴重。③比較兩組患者治療前后鼻阻力。治療前、治療1個月、3個月測定鼻阻力,采用鼻阻力測量分析儀(Medizin Technik GmbH & Co. KG,型號:ATMOS Rhinomanometer 300)進行檢測,壓力150 kPa,一側鼻孔用海綿固定,面罩固定面部,閉嘴,深呼吸,測定鼻阻力,兩側檢測完畢后雙鼻腔噴減充血劑10 min再測定1次,取平均值。④比較兩組患者治療前后免疫炎癥因子水平。治療前及治療后3個月檢測血清免疫炎癥因子,抽取患者空腹外周靜脈血3 mL,以3 000 r/min轉速離心10 min,取上清液,采用酶標儀(美國Bio-RAD公司,型號:550型)及配套試劑,使用酶聯免疫吸附法測定白細胞介素-17(IL-17)、白細胞介素-25(IL-25);沖洗鼻腔,獲得灌洗液,經蘇木素-伊紅(HE)染色,顯微鏡下觀察5個視野內嗜酸性粒細胞計數(EOS),取平均值。⑤比較兩組患者并發癥發生率及復發率。統計有無嗅覺減退、鼻腔粘連、鼻干、咽干等并發癥發生,隨訪3個月,統計復發率。

1.4 統計學分析 采用SPSS 21.0統計學軟件進行數據處理,計量資料以(x)表示,組間比較行獨立樣本t檢驗,組內比較行配對樣本t檢驗;不同時間點比較采用重復測量方差分析,兩兩比較行LSD-t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,組間比較行χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者臨床療效比較 觀察組患者治療有效率為96.00%,明顯高于對照組的68.00%,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者臨床療效比較[例(%)]

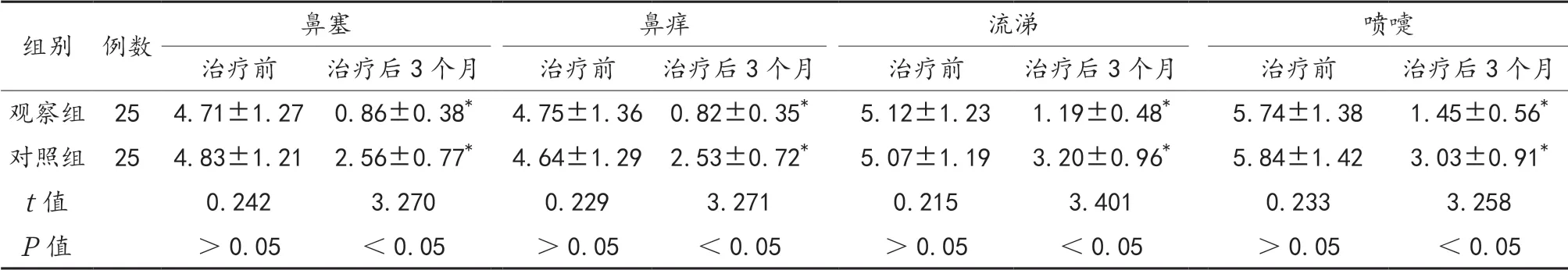

2.2 兩組患者鼻部癥狀VAS評分比較 治療后3個月兩組患者的鼻塞、鼻癢、流涕、噴嚏等鼻部癥狀VAS評分明顯低于治療前,且觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者鼻部癥狀VAS評分比較(分,x)

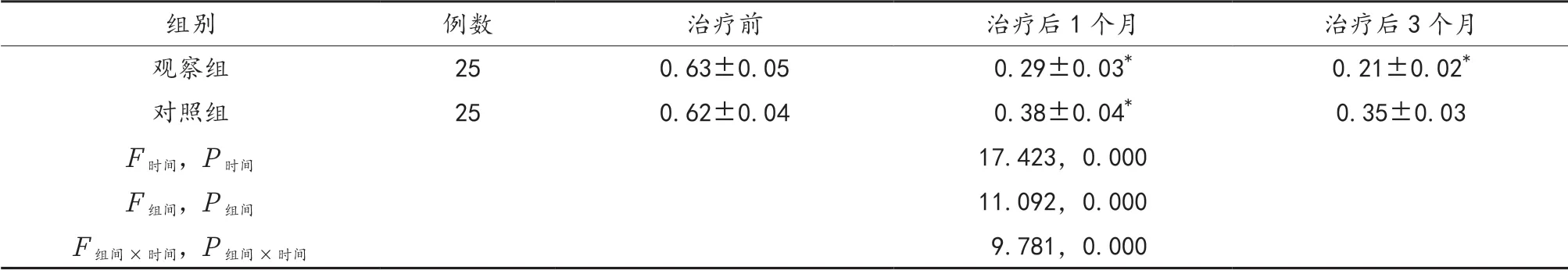

2.3 兩組患者治療前后鼻阻力比較 治療后1個月、3個月兩組患者的鼻阻力明顯小于治療前,且觀察組明顯小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者治療前后鼻阻力比較[kPa/(s.L),x]

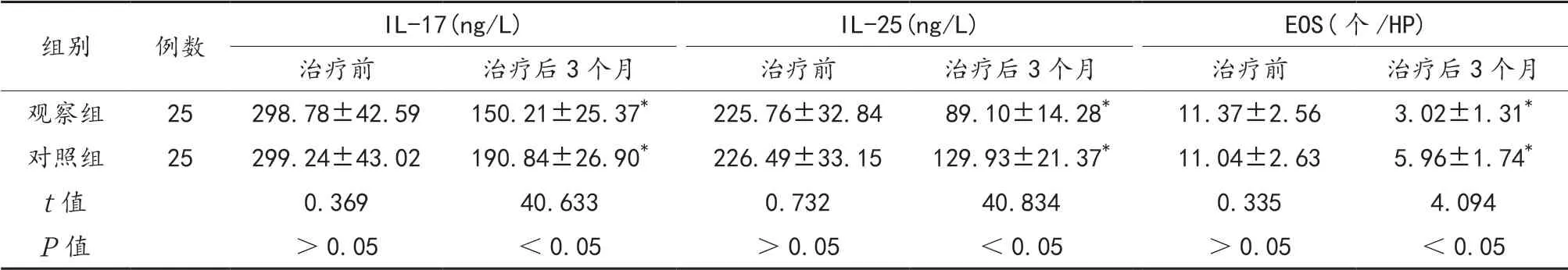

2.4 兩組患者治療前后免疫炎癥因子水平比較 治療后3個月兩組患者IL-17、IL-25水平及EOS個數均明顯低于治療前,且觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者治療前后免疫炎癥因子水平比較(x)

2.5 兩組患者并發癥發生率及復發率比較 兩組患者嗅覺減退、鼻腔粘連、鼻干、咽干等并發癥發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05),觀察組患者復發率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表5。

表5 兩組患者并發癥發生率及復發率比較[例(%)]

3 討論

變應性鼻炎合并鼻中隔偏曲可誘發鼻腔內機械性阻塞,鼻黏膜受到氣流的異常刺激,引起感覺神經反射異常,導致鼻黏膜神經功能紊亂,傳入神經的敏感性增加,加之變應原在鼻腔內蓄積,鼻黏膜大量釋放炎癥因子、化學介質等,刺激變態反應的發生發展,引發鼻黏膜充血、水腫,而這一病變又會加重鼻腔阻塞,使病情惡性循環,引發明顯癥狀[11]。

藥物保守治療是臨床首選治療方法,但單純藥物治療的根治效果較差,無法解除鼻腔阻塞及改善鼻通氣功能[12]。對于病情嚴重者,臨床傾向于手術治療,意在糾正鼻中隔解剖結構、恢復正常鼻通氣功能、阻斷鼻腔阻塞及變態反應之間的相互作用,為鼻黏膜的恢復提供良好環境[13]。

鼻內鏡下鼻中隔矯正術是臨床常用術式,能夠切除鼻中隔偏曲或突出的部位,恢復鼻中隔正常的解剖結構,有效解除鼻腔阻塞,改善鼻通氣功能,避免不良通氣對鼻黏膜的異常刺激,降低鼻黏膜末梢神經的應激狀態,達到治療的目的[14-15]。研究顯示,雙側下鼻甲黏膜下分布著大量神經末梢,受篩前神經鼻中隔支與鼻腔外側支副交感神經支配,一旦受到刺激,可促使腺體大量分泌,引發一系列癥狀[16]。

本研究結果顯示,觀察組患者臨床療效、癥狀評分、鼻阻力、免疫炎癥因子水平、并發癥發生率及復發率均優于對照組,充分證明鼻中隔矯正術治療變應性鼻炎合并鼻中隔偏曲效果較好,能解除鼻腔阻塞,恢復鼻中隔解剖結構,降低神經末梢敏感性,阻斷對末梢神經的異常刺激,恢復鼻黏膜正常功能,達到治療作用[17]。

綜上,鼻中隔矯正術治療變應性鼻炎合并鼻中隔偏曲患者的臨床療效確切,有效緩解癥狀,抑制免疫炎癥反應,且安全性好,復發率低,值得使用。