內鏡治療胃錯構瘤性內翻性息肉1例

劉朝暉,吳瑞暖,郭海建,孫大勇

(1.深圳市第二人民醫院消化內科,廣東 深圳 518035;2.深圳市第二人民醫院病理科,廣東 深圳 518035)

胃錯構瘤性內翻性息肉屬于罕見胃息肉,目前國際報道例數少,國內目前報道3例[1]。由于其內鏡下表現不典型,初診困難,常常會誤診為囊腫、血管瘤、異位胰腺等其他黏膜下腫物病變,需要術后病理協助診斷。深圳市第二人民醫院近期確診1例胃錯構瘤性內翻性息肉并行內鏡黏膜下剝離術(endoscopic submucosal dissection,ESD),現將其內鏡特點、超聲內鏡特點做一總結,以期為該病的內鏡診斷提供臨床證據。

1 病例資料

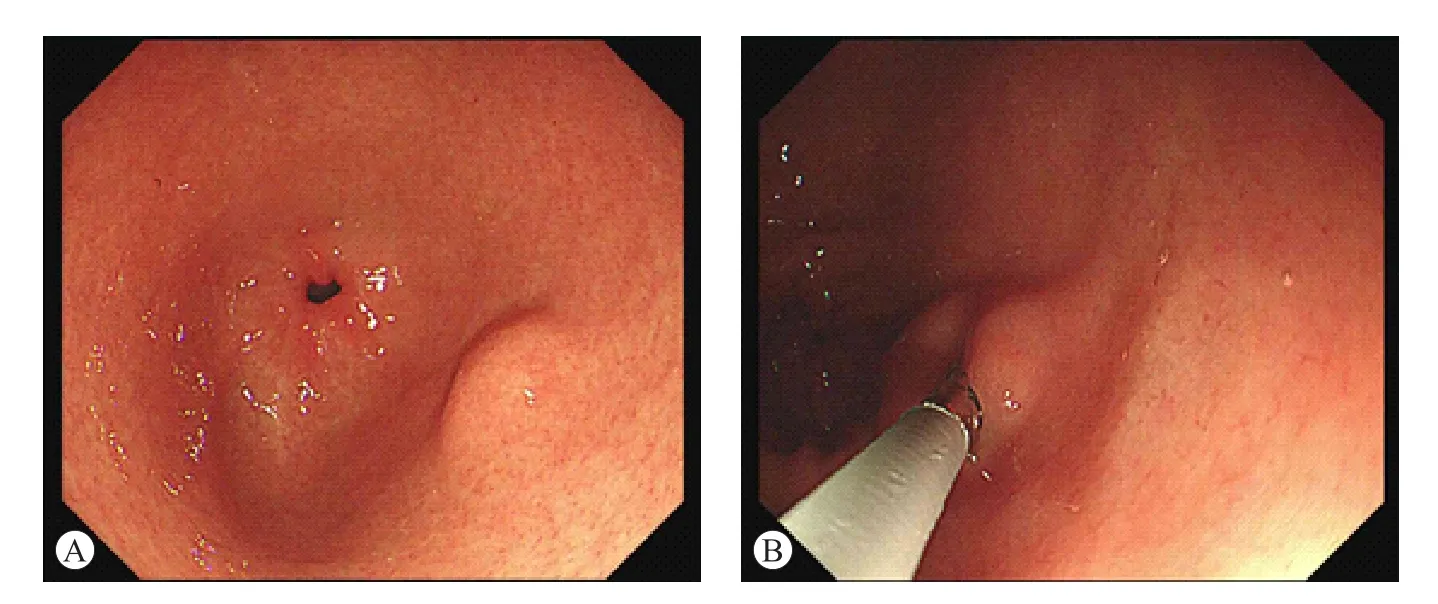

患者女性,41歲,2021年12月19日因“體檢發現胃竇腫物6 d”收治深圳市第二人民醫院消化內科。門診胃鏡胃竇可見一隆起腫物(圖1A),活檢鉗觸之質地軟,Cushion征(+)(圖1B)。

圖1 白光內鏡下形態及特征

入院后完善超聲胃鏡檢查,小探頭超聲示黏膜下層可見一混合回聲病灶(圖2A),大小約9.9 mm×4.7 mm(圖2B)。扇掃超聲示病灶內未見血流信號(圖2C)。遂行內鏡下切除(圖2D)。術后病理診斷:(胃竇,ESD)符合錯構瘤性內翻性息肉,鏡下最大徑約7 mm,基底切緣及兩側切緣均陰性。術后予禁食、抑酸、營養等治療,術后無出血、穿孔等并發癥。術后第5天順利出院。

圖2 病變術前超聲特點及ESD術后標本

2 討論

胃錯構瘤性內翻性息肉是指增生的胃黏膜向黏膜下層生長,累及黏膜下層及黏膜肌層,是胃息肉的一種,臨床罕見,約占胃息肉的1%[2]。在發病年齡及性別方面無特異性,無家族積聚現象,多無臨床癥狀,多數患者在胃鏡檢查中發現并最終確診[3]。具體發病機制目前不明,可能與增生的黏膜上皮向黏膜下層生長或者黏膜下存在的上皮成分增生等有關[4]。

胃錯構瘤性內翻性息肉好發于胃體上部及胃底[5],發生于胃竇部位者少見。該例患者發生于胃竇,屬于少見部位發生病灶。根據肉眼形態可分為無蒂型及有蒂型[1]。無蒂型形態呈黏膜下隆起腫物樣外觀,表面被覆正常上皮,邊界不清,需要與黏膜下腫物(如脂肪瘤、平滑肌瘤、間質瘤、血管瘤、異位胰腺等)相鑒別;有蒂型形態呈息肉樣隆起,呈山田Ⅲ型或Ⅳ型,或者類似于巴黎分型Ⅰsp型或Ⅰp型,需要和帶蒂胃息肉予以區別。由于胃錯構瘤性內翻性息肉質地柔軟,因此在進行按壓時病變會出現塌陷感,即Cushion征(+)(圖1B),這有別于平滑肌瘤、間質瘤等質地較硬病變。即便如此,由于內鏡下表現不典型,因此白光內鏡、色素內鏡下診斷困難。

超聲內鏡下胃錯構瘤性內翻性息肉表現為混合回聲,低回聲區域與高回聲區域混雜存在(圖2A),病變常常位于黏膜肌層或者黏膜下層[6]。由于內翻上皮分泌的黏液無法排出,就會局部包裹形成類似囊腔樣結構,因此超聲內鏡下常常會出現囊性低回聲區域(圖2A),這需要與深在性囊性胃炎、異位胰腺、血管瘤進行鑒別。通過彩色多普勒超聲可以很好地鑒別血管瘤(圖2C)。

胃錯構瘤性內翻性息肉屬于良性病變,但是>2 cm的病變存在惡性風險(>20%的惡性風險)[6]。同時由于該病術前診斷困難,因此內鏡下切除并進行病理確診是目前采用的治療方案。由于該病主要位于黏膜肌層或者黏膜下層,極少累及固有肌層,因此采取內鏡下黏膜切除術(endoscopic mucosal resection,EMR)或ESD是治療的主要手術方式,有報道指出對于<2 cm的病灶,可以采取EMR方式進行切除[1],但是關于EMR切除這種病灶的完整性有待進一步觀察。ESD的優點在于能夠獲得完整病灶進行病理評估,Hirasaki等[7]報道1例胃錯構瘤性內翻性息肉合并有印戒細胞癌,因此獲得手術完整標本對于評價治療及指導后續治療非常重要。也有報道認為對于較大病灶者可采用腹腔鏡下微創切除[8]。

綜上所述,胃錯構瘤性內翻性息肉是一種良性、罕見的胃息肉,>2 cm的病灶有惡性風險,內鏡表現為Cushion征(+),白光內鏡及色素內鏡診斷困難,超聲內鏡對于診斷有一定價值,內鏡下切除是該病首選治療手段,對于內鏡無法切除的病變可考慮行外科微創切除,最終診斷依賴于術后病理。完整切除病變是治療的關鍵。