“以學為中心”視角下學生反饋素養初探

殷 悅

(吉林師范大學,吉林 四平 136000)

1 學習反饋:有效教學的關鍵影響因素

有效的反饋是成功教學必要因素之一,在可見的學習中“反饋”這一影響因素的效應量為0.73,在一百三十多項學業表現影響因素中位居前列,是其他所有學校教學領域影響因素平均效應量的兩倍。約翰 哈蒂等認為反饋是由主體如教師、同伴、書本、父母、經驗等提供的關于個人表現或理解的信息。從認知角度來看,有效反饋不僅會為后續學習提供強大內驅力,也會促進同化和順應的進程達到更好更快的學習效果。

在以往的教育實踐和研究當中,教師多將評價視為反饋的全部,以父母或教師作為給出反饋的“審判官”。但隨著以學生為主體的觀念逐漸深入人心,在學習型社會的背景之下,對學生終身學習的能力和素養提出了更高要求。有效反饋不僅是目的更是過程,不僅在于教師或家長等權威人物站在上帝視角的評價與監督,更在于學習者個體能否正確認識反饋信息利用相應策略調整自我的學習情況;不僅在于如何提高教師提供有效反饋信息的能力,更要促進學習者“反饋產出”。基于此,本文分析了“可見學習”反饋模型中學習者的反饋參與,討論如何培養學生反饋素養以適應加速發展的信息化時代,為終身學習打好基礎。

2 反饋過程中的學生參與——基于“可見學習”反饋模型分析

學習反饋通常被認為是針對學習者表現的回應,是對學習者的信息輸入。但無論從行為、認知或是建構主義哪種理論出發,反饋的重點都在于學習者的主體變化而不是教師精心設計的反饋過程,最終還是一個以學習者為中心的過程。關注主體如何積極投身反饋過程,就要了解反饋過程中學習者的參與過程。

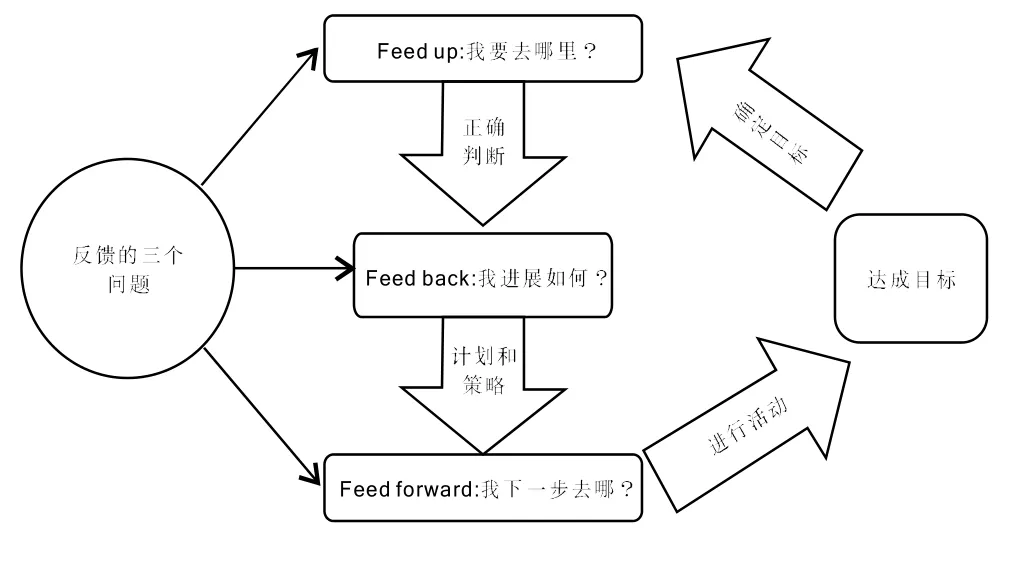

2.1 反饋過程的三個問題

哈蒂借助于Sadler 關于“差距”的觀點來理解反饋,認為反饋的目的就在于縮短“學生所在的此地”和“他們要去的彼地”之間的差距。因此有效反饋的基礎就在于教師要充分傳達有關學習目標、取得的成就以及對目標狀態解釋的信息。學生通過這些調整自身學習行為,獲得反饋產出的結果。據此哈蒂提出了反饋的三個關鍵問題:我要去哪里?我如何到達那里?下一步去哪里?

“我要去哪里”揭示了目標的重要性,核心要素包含:學習意圖、成功標準、清晰性、表現和投入。在實際教學過程中,學生通常不明確學習目標,或目標僅與表現有關,如答對問題、背出概念或完成作業,即使學生們會在學習過程中制定目標也通常與高質量的學業成就無關。所以學生參與就是要在自身構建指向高質量學習成就的藍圖,明確學習意圖激發學習動機,做好全身心投入學習實現目標圖景的準備。

“我如何到達那里”強調的是進展反饋的概念,常與期望標準、先前表現、任務中的成功或失敗聯系起來。這種即時形成性反饋最有價值的地方在于不與其他同學所處的位置相比較,而是以成功標準為參考坐標,為進行有證據的討論提供了催化劑。“下一步去哪里”關注的是對未來的規劃,這類反饋有助于將目標分解成小步子,關注學習過程中的自我調節,指向不同的方法和策略。這不僅是讓學生知道“下一步去哪里”,更重要的是他們可以自己做出判斷。

2.2 反饋過程中的學生參與

從上述分析來看,學習者以各種方式回應不同的問題和利用反饋,結合自身特點以及反饋信息進行反饋產出,從而達成目標,學生在反饋中參與的環節包括:目標意義建構,綜合信息做出判斷,制定計劃和策略、分解目標,啟動行動等過程(見圖1)。

圖1 學習反饋流程圖

2.2.1 目標建構

目標建構的過程包含兩個方面:一是學習者明確學習活動目標,二是欣賞反饋。進行有效反饋活動要建立在正確的目標之上,其中包括明確任務的內容、程度以及對于自身力所能及的估計,這是針對學習結果的認識也是所要達成的最終目的,對目標的認識決定了后續的判斷和計劃的方向;而欣賞反饋是建立對反饋活動本身的積極態度,至少形成一種工具性的而不是逃避或否定的態度才有可能投入反饋過程。當學習者將反饋的目的理解為該改進而不是批評,反饋過程自然會圍繞改進者進行。根據建構主義的觀點,知識不是一成不變的而是根據環境和學習過程逐漸發展變化的,所以以改進為目的的反饋過程也將周而復始。反饋在此階段對學生提出了態度和信息兩方面的要求,在學生能夠理解、思考復雜信息的同時相信自己的能力。

2.2.2 正確判斷

為了更好利用反饋進行改進,學生需要發展評估判斷的能力,作出判斷的過程包括反饋信息的分析整理和意義賦予,對于學習能力較弱的學習者來說,經常會將成果僅僅與努力一種因素相聯系,為了更加準確地作出判斷,需要學習者發現更多的反饋信息,除了自身努力還包括方法、效率、外部環境等方面,綜合判斷自己當前所處的學習階段,以及達到學習目標的距離。

提高學生正確判斷的能力是至關重要的,也是相當具有挑戰性的,大多數學生都將家長或教師所給出的外部反饋信息當作一種確定性的結果,不加以分析判斷即當作指導性的定論使用,所以難以理解自己在學習階段中到底處于怎樣的位置,使得許多學生偏離正確的方向努力卻看不到成效,產生對學習的習得性無助、失去學習動力等問題。

2.2.3 計劃和策略

學生在制定計劃和策略的過程中具有制定者和執行者的雙重身份,且合適的計劃和策略不僅是有效調整學習的工具,也是需要調整的內容之一。但在實際學習過程中,學習者往往難以將兩種身份統一起來,作為制定者當然會選擇效率最高,調整最快的方法,但當與學習者當前學習水平差距較大時,高級的計劃反而會產生低級的效果,只有當計劃難度與學生學習水平相適應或略高于現有水平才會在執行的過程中發展學習能力,推進目標達成。

要對學習過程中的計劃和策略進行監控,是否適合當前的學習內容、學習者的執行情況如何、是否適合自身的能力水平都是學習者需要進行調整的,策略層面的信息反饋也是至關重要的,可以作為學習者進行判斷的參考依據。

2.2.4 進行活動

進行活動也就是調節學習行為從而達到下一個階段性目標的過程,學習者根據之前環節的判斷和計劃進行活動,達成階段性目標后開啟下一階段的調整,形成反饋閉環。此環節是反饋真正發揮效果的關鍵,之前的確定目標、判斷、計劃都是為了此環節順利進行的鋪墊。學生采取行動作為反饋閉環的重要性在學習過程中時常被忽視,教師總是過于重視進行評價和傳達反饋而忘記關注學生在接受信息之后產生怎樣的變化。學習者需要動力、改進的機會和方法根據反饋信息采取行動,為了富有成效的行動,學習者需要利用反饋信息和一系列策略,即使學生預先計劃好如何行動,采取何種策略,也免不了在執行當中遇到困難,除非學生將自己視為自己變革的推動者,并將自己的身份發展為積極主動的學習者,否則他們可能無法有效地利用有關其工作的評論。如果沒有解釋所收到評論的技能,很少有學生能夠成功地根據反饋采取行動。

3 “以學生為中心”的反饋的素養發展

3.1 課程嵌入的反饋素養培養

隨著時代不斷發展,知識內容呈指數型增長,對于新時代人才的要求也在不斷提高,專家學者提出教育要發展學生的核心素養,信息素養,解決問題的能力、終身學習的能力等,并期望課程可以承擔全部的責任。但課程的容量是有限的,即使對某些知識性內容進行綜合,課程容量依然所剩無幾,難以滿足各類素質培養單獨開設課程的需求。因此各類課程和學科都可以體現出的類似工具型的素質培養就可以設計嵌入各類課程當中。反饋素養的發展不是必須取代其他活動的附加物,而是可以設計為現有活動的一部分嵌入到課程當中,比如調查學生在提交作業和回答問題時想要什么類型的反饋,或是在教師做出評價后詢問學生關于改進的想法。

圍繞反饋的教學策略是一個持續性的過程,需要教師在學習過程開始就逐漸滲透,尤其要將學生看作是積極的改進者,在學習開始就使他們逐漸習慣對學習主動探索,而不是依賴于老師、家長等有限的評價。給學生足夠的參與機會,使他們體會在學習過程中掌握主動權所帶來的成就感,吸引學生更愿意掌控和規劃自己的學習,不必依賴于教師有限的評價,從而更容易接受這個過程。

3.2 以同伴反饋促進學生反饋素養提升

同伴反饋是學生對于身邊同學的學習進行評估和判斷,觀察同伴的學習狀況給出判斷并有助于提升自我反饋的能力,尤其是在面臨相同的任務和情境時,在進行同伴反饋時也是在與自己的狀況進行比較。反饋的責任由學生負責會提供更多平等對話的機會,這個過程涉及學習者雙方討論判斷,并且有可能通過學生的行動來關閉反饋循環。來自同齡人的輸入可以加強反饋的社會關系方面,并減少教師反饋可能產生的權力差異和負面情緒反應。

通過同伴反饋減少學習者對于反饋的抵觸情緒,反饋過程中既評估同伴又對比自身,既傳達信息又捕捉信息,同時還要考慮如何與同伴溝通,或向同伴尋求建議,不僅可以提升學生的反饋素養,與此同時,還能發展人際交往溝通能力。但一開始的同伴反饋往往效率較低,機會較少,教師可以在教學過程中創造機會,比如組成評價小組,同桌互評,同組互評,不同小組之間互相評價,形成既競爭又合作的關系,在評價過程中予以指導,哪些內容是沒有反饋到的,哪些內容是反饋較好的,將教師反饋與同伴反饋相結合,以反饋來提升反饋,不僅能有效提升學生反饋素養,也能更好地發揮教師的價值。

4 總結

“當教師成為他們自己教學的學習者,學生成為他們自己的教師時,對于學生的學習就會產生最大的效果。”所以發展學生的反饋素養,是其可以不斷利用反饋信息進行自我學習調整的關鍵,使反饋的過程更多關注學生參與,注意學習者自身對于反饋的感受,轉變學生的信息接收者的角色,讓學生成為反饋的主導者。