我國教育代際流動的歷程與趨勢

呂國光,胡 一,張 燕

(1.南通大學 教育科學學院,江蘇 南通 226019;2.愛爾蘭都柏林大學 數學與統計學院;3.南陽農業職業學院,河南 南陽 473000)

教育代際流動性是指父母教育水平對子女教育水平的影響,通常可以衡量一個社會的教育公平程度。教育代際流動性一般分為絕對流動性和相對流動性。前者一般用子代和親代教育水平之差來表示,后者通常采用相關系數、代際彈性系數等指標來衡量。

學校教育在現代社會形成與發展過程中具有雙重建構作用,一方面教育有助于各階層實現階層躍遷和進行代際積累,另一方面也有利于優勢社會階層維護并傳承其優勢地位[1]。若教育代際流動性弱,會加劇階層分化和教育不公平現象[2],并使得教育精英階層固化、強化社會不平等問題[3]。合理的教育代際流動水平是社會公平的核心議題,也是優化社會結構的前提和保障。因此,系統考察我國家庭內部教育成就在代際間的傳遞過程、基本特征及未來趨勢,客觀地比較分析不同歷史階段我國的教育代際流動性,了解學校教育在我國社會階層結構的形成與流動過程中發揮的功能,理解我國教育公平問題的時空背景,具有重要的現實意義和理論價值[4]。

一、文獻回顧

國外的教育代際流動研究始于20世紀70年代,我國從1984年開始出現相關研究,至今已有700多篇相關學術論文。按照主題分類,可粗略地分為教育代際流動性的現狀調查、不同群體教育代際流動性的差異比較分析、教育代際流動性的影響因素及其作用路徑。

特雷曼統計分析了47個國家教育代際流動性調查數據,發現親代與子代的受教育年限普遍存在顯著正相關關系[5-6],國內學者選擇不同的樣本群體開展的相關研究也驗證了這一結論[7-10]。

關于親代受教育程度影響子代受教育程度的機理,目前討論最多的一個因素是子代成年之前親代的陪伴時間。古良等研究發現,受過大學教育的親代平均每周花在子代身上的時間比沒有受過大學教育的親代多4.5小時,且其子代也更喜歡父母的陪同[11]。卡內羅和赫克曼區分了父親和母親的差異性影響,認為母親受教育程度對子女教育水平的影響大于父親,因為母親對子女教育過程的參與更為直接,所花費的時間一般長于父親[12]。另一個原因是榜樣示范和發展預期差異。克萊門特和多梅內克研究證實,受教育程度越高的父母對家庭生活和子代教育預期越高,投資子女教育的意愿也越強烈[13]。克什施泰格和塞巴爾德認為高學歷的父母不僅更加重視家庭教育投入,也更注重言傳身教,最終實現對子女人力資本的代際傳承[14-15]。可見,國外學者對教育代際流動性機理的研究重點在家庭內部,如家庭教育結構、親代的教育投入(包括時間和金錢)等。

國內學者對教育代際流動的研究多為對不同群體進行的橫向比較。其中,戶籍變量受到了廣泛關注。李春玲指出,城市戶籍人口的教育水平可能更高[16-18]。還有一個較為普遍的結論是,中國優勢階層子女擁有較多的經濟、社會、文化資本,在教育方面同樣存在優勢,而社會低階層家庭中的子代在教育方面則處于明顯劣勢[19]。

教育的代際流動性在不同國家甚至同一國家的不同地區存在明顯差異。赫茲等人研究表明,教育代際流動在世界范圍內存在巨大的區域差異,其中教育代際流動程度較高的國家集中在北歐和西歐,如荷蘭、挪威、芬蘭、英國、丹麥等發達國家;代際流動程度相對較低的國家集中在拉美和亞洲,如秘魯、厄瓜多爾、巴拿馬、智利、巴西、哥倫比亞、尼加拉瓜、印度尼西亞等發展中國家[20]。據研究估計,全球最近50年親代和子代受教育程度的平均相關系數約為0.42,而中國親代和子代受教育程度的相關系數為0.20,屬于全球教育流動性最強的國家之一[17]。我們使用CGSS數據對此進行了驗證,結果發現,1950—1999年出生的中國農村人口樣本中,父子教育水平相關系數均值為0.25,母子相關系數均值為0.24,略高于赫茲等人的統計結果,但可用抽樣誤差予以解釋。還有研究認為,兩代人受教育程度的平均回歸系數的估計值在60年間下降了30個百分點,從1920年的0.80下降到1980年的0.50[20]。稻德等對18個拉丁美洲國家人口的教育流動性進行估計,認為教育代際流動系數顯著下降,然而教育的持續性卻未有顯著變化[21-22]。比較世界各國教育代際流動性的情況,一方面可以豐富人們對教育代際流動性與教育均衡發展的科學認識;另一方面,也可為本國教育改革和發展提供經驗參考。

我國教育的基本價值取向之一就是促進教育公平。針對教育公平的研究長期以來遵循規范研究和實證研究兩個邏輯方向。通過以上文獻回顧,可以發現近40年來,人們對規范研究的重視程度仍然較高,實證研究卻沒有得到同樣的關注和重視[23],從代際傳遞的微觀視角動態考察百年來中國教育代際流動問題的實證研究仍不多見[24]。在研究內容上,正如貝克爾和托姆斯認為一個完整的收入分配理論應該包括兩方面的內容,既要包含同一代不同家庭之間的收入分配問題,也要包含同一家庭各代人之間的收入均衡問題[25]。同樣的,教育代際流動也可以從橫向和縱向兩方面進行討論和分析。橫向流動指教育代際流動的域內差距,縱向流動指教育代際流動在較長的歷史時期內的動態變化和趨勢延展[25]。從這個意義上來說,我們既有必要比較分析我國與同期不同國家在教育代際流動性方面的異同及其機理,更有必要客觀分析我國不同時期教育代際流動性的特點及變化,而這兩方面的中文文獻都不多。

鑒于此,本文基于對歷年中國綜合社會調查(CGSS)數萬配對樣本的統計資料,選擇同齡族群兩代人最高學歷的流動概率、相關系數、回歸系數等統計指標,量化比較分析我國普及學校教育100多年以來不同歷史時期親代和子代教育水平之間的關系,集中探討中國教育代際流動的歷史軌跡和演變趨勢,呈現中國教育代際流動性的長期圖景。在宏觀層面上客觀定位中國教育代際流動性在國際社會上所處的位置,增進社會各界對當下我國教育代際流動情況的科學認識。

二、研究過程與方法

(一)數據

本文研究數據來自中國綜合社會調查(Chinese General Social Survey,CGSS)。CGSS是中國人民大學中國調查與數據中心負責組織實施的全國性、綜合性、連續性的學術調查項目,該項目系統、全面地收集社會、社區、家庭、個人多個層次的數據,為國際比較研究提供數據資料,被廣泛地應用于科研、教學和政府決策中。本文利用歷年CGSS數據進行相關實證研究,樣本總數為95 782人,其中2012年以來的5次調查,樣本量在10 788~11 179之間。2011年人數最少,但也有5 289人。調查密度大,范圍廣,數據全面、連續,適合全國性教育代際流動的研究。

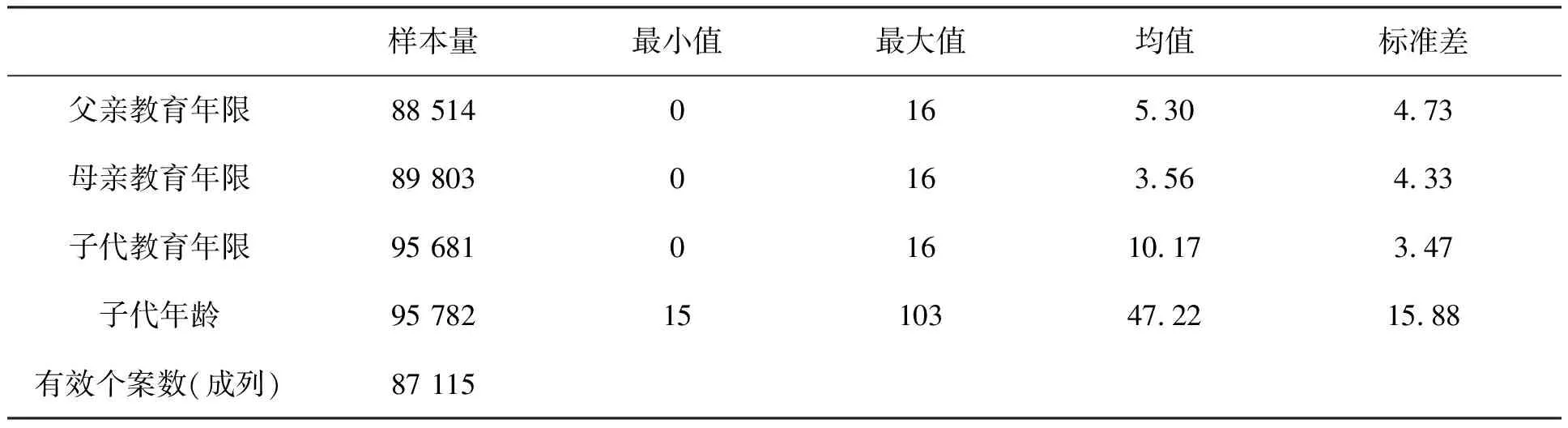

表1測算了我國成年人口中親代和子代平均受教育年限。總體來看,子代平均受教育年限達到10.17年,父母親平均受教育年限分別為5.30年和3.56年。

表1 我國親代和子代平均受教育年限概況

從代際比較的角度來說,子代總體比親代中的父親一方多接受近5年的教育,比母親一方多接受6年多的教育。從CGSS數據可推算,1950—1999年,我國子代平均受教育年限從20世紀50年代初期出生人口的7.82年增加到20世紀90年代末出生人口的12.74年,增加了近5年,也就是說,每10年子代受教育年限增加1年。這項指標在全球遙遙領先。而親代中父親、母親的受教育年限近50年來分別增長6.12年、6.45年,遠高于其他國家同年齡組群體。

(二)變量

本文對原始數據進行了如下處理:首先,親代包括父親和母親,子代包括兒子和女兒,對養父母、收養子女均未做區分。其次,通常測算中,我們都在所有樣本中,刪除學生、輟學者等未完成教育的個體,選擇親代和子代信息均完整的數據進行統計分析。被解釋變量為子代受教育年限,解釋變量為親代受教育年限。根據以往文獻對教育層次的分類和受教育年限的設定,把各調查年份的教育層次統一設定為6類,依次為未接受正式的學校教育(含不識字和私塾)、小學、初中、高中(同時含普通高中、職業高中、中專和技校)、大專(包括成人大專)、本科及以上(包括成人本科),受教育年限依次賦值為0、6、9、12、15和16年。

1895—1904年出生人口為清末樣本,1905—1920年出生人口為北洋軍閥統治時期樣本,1921—1941年出生人口為民國樣本,1942年及以后年份出生的人口為新中國樣本,同年出生人口歸入同一個年齡組。因清末和北洋軍閥時期的樣本太少,不具有代表性意義,民國樣本波動性較大,抽樣存在較大幸存者偏差,所以本文重點分析1942年及之后出生并在新中國接受教育的樣本。

(三)指標與算法

教育代際流動包括絕對流動與相對流動,絕對流動性可以直觀地用子代與親代受教育年限之差來表示;相對流動性最常用的測量指標是代際相關系數和回歸系數。教育代際回歸系數通過式(1)進行估計:

Esi=α0+β1Efi+β2Emi+εi

(1)

其中,Esi、Efi、Emi分別代表子代、父親、母親的受教育程度,εi代表殘差,參數β表示教育代際回歸系數。式(1)中沒有加入其他控制變量,所以β涵蓋了所有親代教育與子代教育相關的信息,這種相關性來源于基因遺傳、親代對子代的教育投資和家庭環境影響等多方面。教育代際回歸系數可以直觀地告訴我們親代教育水平對子代教育水平的平均預測力。國內已有研究經常使用這一指標來測量教育的代際回報率[26]。教育的代際回報率越高,教育代際流動性越低,反之教育代際流動性越高。本研究繼續沿用這一指標,并分年齡組分別予以估算。

子代和親代受教育程度的相對分布情況隨時間的變化而變化,使得相關回歸系數也發生變化,如果比較不同國家之間的教育代際流動性,并對本國教育代際流動性進行準確定位,相關系數指標目前仍然不可替代。因此,我們分別計算了各年齡組子代和親代受教育年限的積差相關系數。同時,為了消除“學歷貶值”效應的影響,測算個體教育代際流動的凈值,我們設計了教育代際流動指數(Intergenerational Mobility Index of Education,簡稱IMIE)作為教育代際流動性的標準指標。計算方法如下:

(2)

(3)

式(2)和式(3)中,meanEs、meanEf、meanEm分別代表相同年齡組的子代及其父親、母親受教育年限的均值。IMIE大于1,表明子代和親代受教育程度消除學歷貶值效應后實現了向上流動,小于1則表明家庭內部教育水平扣除學歷貶值效應后向下流動。一些研究忽略了學歷貶值效應,在計算教育代際向上流動和向下流動的百分比時,通常用子代的受教育年限減去親代的受教育年限來構建教育代際流動的虛擬變量。若結果大于0 則表明教育代際向上流動,反之,則表明教育代際向下流動。這種算法在教育水平單調上升或持續下降的歷史時期是不適合的,在前一種情況下,教育的向上流動性普遍被高估;而在后一種情況下,教育的向上流動性被普遍低估。本研究采用IMIE指標,測算子代和親代受教育程度在各自年齡組內的相對位置,并計算兩者的比值,較好地對沖了學歷貶值效應,提升了教育代際流動測量的客觀性和精細度。

三、研究結果

(一)親代和子代普及教育的歷史進程

我國自1986年開始在法律層面上確立九年義務教育制度,30多年以來,取得了舉世矚目的教育成就。全國所有省(區、市)早在2011年就全部實現“兩基”,接受高等教育人口數量大幅增長,2020年教育投入達到5.3萬億人民幣。

有研究表明,過去50年,全球各國人口的平均教育水平都呈穩步提高的態勢。亞洲、非洲和拉丁美洲國家,親代的平均受教育年限提高了3年,子代的平均受教育年限提高了3~5年。西方發達國家親代和子代的受教育年限也提高了大約3年[17]。

普及學校教育100多年以來,我國親代和子代教育水平的變動情況如何?我們以子代出生年份為橫軸,平均受教育年限為縱軸,繪制了普及學校教育100多年來親代和子代的教育水平隨時間推移發生動態變化的散點圖,見圖1。

圖1 普及學校教育100多年來我國家庭教育結構隨時間推移發生的動態變化

圖1顯示,我國普及學校教育100多年來,親代和子代的平均受教育年限隨時間的推移穩步增加。子代平均受教育年限明顯長于親代;在親代中,同齡組子代的父親平均受教育年限顯著高于母親。親代受教育年限在1985年之前幾乎是單調增加的,子代受教育年限則經歷過數次波折,比較明顯的是20世紀50年代末期出生的人口和20世紀80年代末期出生的人口的教育水平經歷了持續5年左右的明顯下行階段。子代群體中,1992年出生人口的平均受教育年限首次超過12年,這意味著我國已經普及了12年教育。需要說明的是,截至2017年的最新一次調查,出生年份在1996年及以后的子代樣本還未完成學業,因此低于1990年代早期出生群體受教育年限的均值。

(二)絕對教育代際流動性的現狀與演變

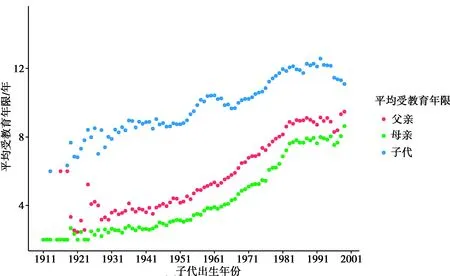

阿卜杜拉赫曼等人使用了流動概率法測量教育代際流動性,并提出兩個重要的研究量度。第一個是當親代處于教育階梯的底部時,子代也停留在底部的概率,被稱之為“底層-底層”概率;第二個是當父母處于教育階梯的底部時,孩子向上流動到頂部的概率,被稱之為“底層-頂層”概率[27]。參照阿卜杜拉赫曼等人的統計算法,我們統計了各年齡組代際流動的概率分布情況,圖2展示了全樣本統計的教育代際流動堆積直方圖。

圖2反映了我國教育代際流動比率。以圖2a中橫軸為0的一列為例,當父親屬于“沒有接受過教育”一類時,4.65%的子代仍然屬于“沒有接受過教育”一類,32.97%的子代小學畢業,36.61%的子代初中畢業,19.15%的子代高中畢業,4.13%的子代大專畢業,2.49%的子代擁有大學本科及以上學歷。在圖2b中,當親代中母親的受教育程度為 “沒接受過教育”“小學”“初中”“高中”“大專”“大學及以上”時,子代最高學歷占比最多的依次是“初中”“初中”“高中”“高中”“大學及以上”“大學及以上”。以母子教育代際流動為例,如果母親未接受過教育或僅接受過小學教育,子代最高學歷為初中的概率最大;如果母親接受過初中或高中教育,子代接受過高中教育的概率較大;如母親上過大學,則57%以上的子代接受過大學本科及以上教育。母親教育水平對子代教育階層向上流動的影響力高于父親。

圖2顯示我國當前父子、母子教育代際流動的“底層-底層”概率分別為4.65%及3.55%,而“底層-頂層”概率分別為2.49%和3.22%。兩類研究量度占比都小于5%。一方面說明,總體而言,我國義務教育普及成效顯著,子代與親代均未接受過學校教育、同處教育階梯底層概率極小,但子代教育水平實現跨階層躍遷同樣是小概率事件。另一方面,兩項相比較,“底層-底層”概率高于“底層-頂層”概率。以父子為例,“底層-底層”概率比“底層-頂層”概率高86.7%[(4.65%-2.49%)/2.49%],說明總體而言,教育弱勢階層實現跨越式流動的難度極大。

a父子教育代際流動比率

b母子教育代際流動比率

為考察我國不同歷史時期絕對教育代際流動性的變化,本研究從1921年開始,將每10年分為一組,分別測算各年齡組教育代際流動性的“底層-底層”概率和“底層-頂層”概率,結果見表2。

表2 我國教育弱勢階層的教育代際流動比率 %

由表2可見,無論是父子,還是母子的教育代際流動性,“底層-底層”概率均呈線性遞減趨勢。20世紀90年代出生的子代,實質上已經普及了12年教育,兩代人的“底層-底層”概率已為0。從“底層-頂層”概率所反映的教育代際向上流動性來看,20世紀50年代出生的子代群體,父子、母子的教育代際向上流動比率為歷史最低,分別為1.29和1.57。之前出生的子代與其親代的教育代際流動“底層-頂層”概率單調下降,之后出生的子代與其親代的教育代際流動“底層-頂層”概率單調增加。1981—1990年齡組教育代際向上流動的比例大致恢復到1921—1930年的水平。有研究認為20世紀五六十年代,工農無產階級子女在大學新生中的比例迅速上升。1978年恢復高考后,工農子女仍然是大學生的重要生源,在地方高校的優勢更加明顯。文章還認為,新中國成立70多年來,在高等教育領域,中國教育代際向上流動性呈S形增長。最初流動性很低,受益者主要是非工農群體,20世紀50年代以后,教育代際流動性逐年加強,工農群體成了主要受益者[28]。本研究部分支持了上述結論。對“底層-頂層”概率指標進行粗線條分析可見,新中國成立之前,我國教育代際向上流動率較高,20世紀20年代出生子代與其親代的教育代際流動“底層-頂層”概率一度達到5.1%和6.54%。(1)社會動蕩時期選拔人才不拘一格,往往造成人才鼎盛的局面,文化事業蓬勃發展,社會進步迅速,但代價很大,因為這一時期人口受教育程度的方差非常大,國民素質普遍較低。但三四十年代有所回落,五六十年代延續了回落趨勢,50年代出生人口的教育代際向上流動率為歷史最低值。新中國成立之前教育代際流動“底層-頂層”概率的歷史記錄是20世紀20年代出生人口保持的,這個記錄被20世紀80年代出生人口打破。我國教育代際向上流動率在百年的時間跨度中呈U型分布。改革開放加速了我國教育代際向上流動的歷史進程,尤其是改革開放初期,不分區域和身份的高考成為選拔培養人才的客觀機制,當時我國各條戰線人才嚴重匱乏,經濟發展水平低,受過教育的人數很少,教育回報率很高,所以改革開放前期中國社會教育代際流動性較強。

(三)相對教育代際流動性的現狀與演變

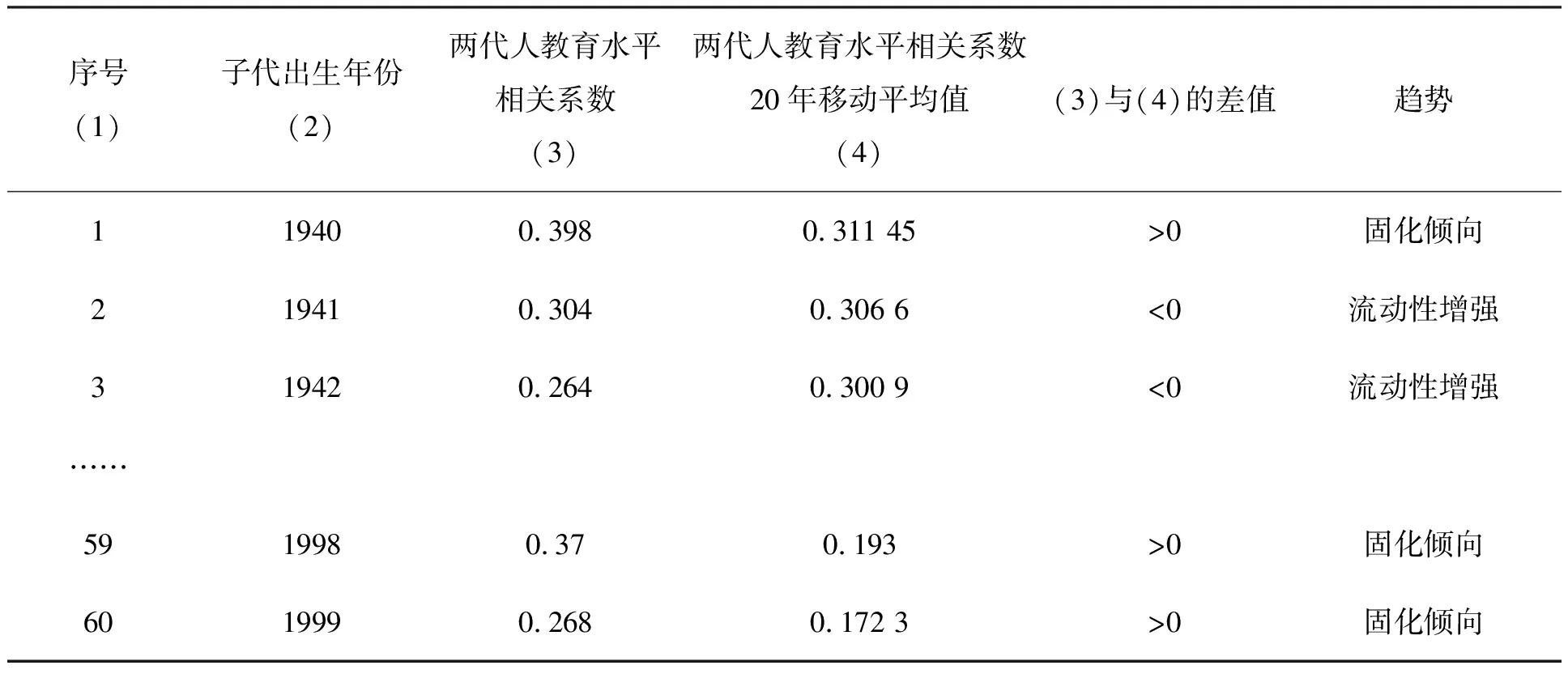

對教育代際相對流動性的考察,我們重點選用相關系數指標展開討論。表3中的列(3)統計了1940—1999年各年齡組出生人口與親代教育水平之間相關系數。列(4)為兩代人教育水平相關系數20年移動平均值,希望用列(3)和列(4)之差來研判教育代際流動性的長期趨勢。

表3 1940—1999年各年齡組出生人口與親代教育水平之間相關系數的演變趨勢

20世紀40年代到60年代之間大部分年份出生人口與其親代教育水平相關系數在0.3以下,教育代際流動性強。劇烈的社會變動使原有的各社會階層地位遭受沖擊,充分反映在教育代際流動性上,表現為子代可以通過努力而非受親代“福蔭”使自身實現教育階層躍遷。大部分“60后”與其親代的教育代際流動性減弱,父母教育水平對子代教育水平的影響日益顯著,60年代大部分年份出生人口與其親代教育水平的相關系數在0.30~0.40間,“70后”和“80后”相關數值增加到0.4~ 0.5之間,數值最高的年份是1972年和1983年。“90后”與其親代的教育代際流動性有所增強,相關系數指標連年下降,其中,1994、1997、1999三個出生年份組的相關數值降到了0.27以內。

為排除個別年份的擾動,綜合分析我國教育代際流動的歷史演變趨勢,我們從1940年出生人口開始,比較當前年份親代與子代教育水平的相關系數和教育水平相關系數20年移動平均值,用兩者的差值作為標準來衡量教育代際流動性。如果,差值大于0,則意味著該年份出生人口的教育代際流動性弱,教育代際間有固化傾向;反之,意味著教育代際流動性強。

從1940年到1999年的60年間,我國教育代際流動性較強的年份為25個,另外35個年份里,親代與子代教育水平相關系數高于20年移動平均值,教育代際流動性較弱,教育代際固化年份占該時間段的58.3%。

據此,總體來說可把我國教育代際流動性分為三個歷史時期。第一個歷史時期是1940—1966年出生組,27個年齡組中教育代際固化年份有8個,占該階段統計年份的29.6%,流動性強的年份超過70%。第二個歷史時期是1967—1982年出生組,16個年齡組中,教育代際固化年份和流動性較強年份的比例為12∶4,這一時期的教育代際流動性明顯較弱。第三個階段是教育代際固化進一步增強期,在1983—1999年出生組中,教育代際固化年份有15個,占該階段統計年份的88.2%。

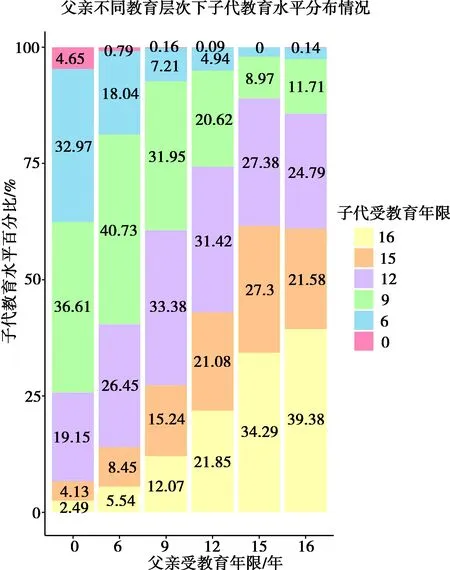

(四)親代之間教育影響力的對比

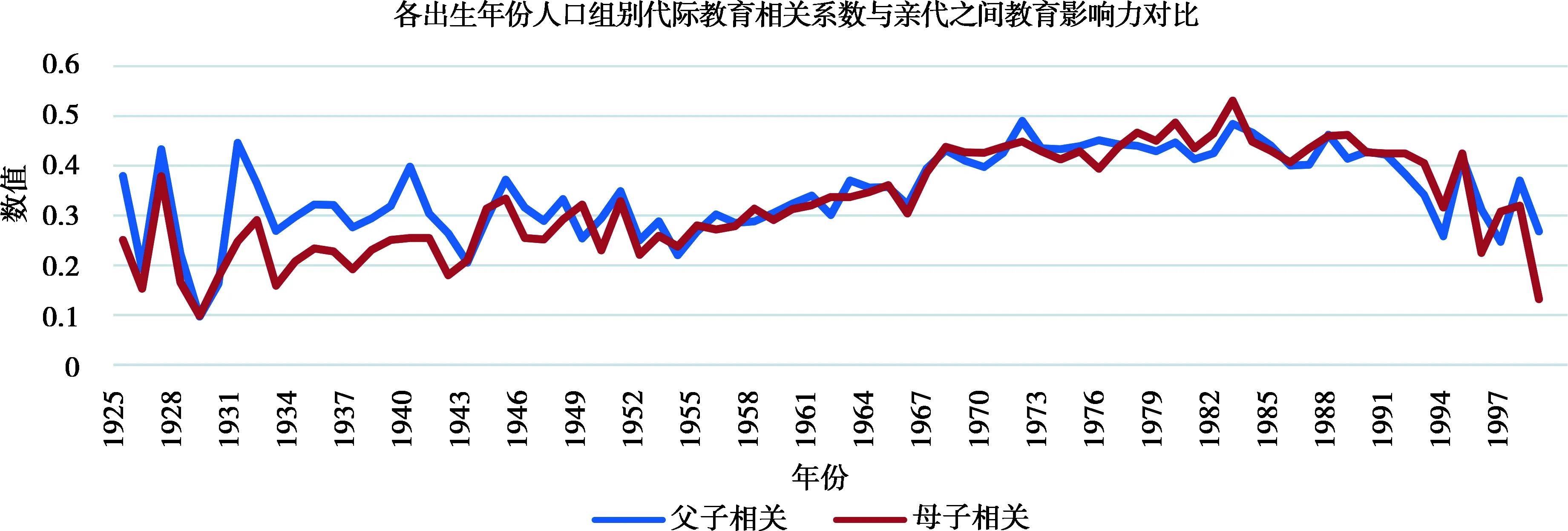

各年齡組父母雙方受教育程度對子代的影響力經歷了怎樣的歷史變遷,變化趨勢是什么樣的?這也是學者爭論較多的問題,但因缺乏時間維度的比較分析,研究結論的參考價值往往大打折扣。為此我們按照子代出生年份分組,分別采用回歸系數和相關系數進行測算,來簡要考察這一問題。

將親代教育作為被解釋變量進行回歸分析,結果顯示,全樣本計算的父親受教育程度對子代影響力的標準化回歸系數為0.441,母親為0.444。同時將父母親受教育年限變量納入回歸模型,結果顯示,父親相關標準化回歸系數降為0.261,母親為0.269。與2007年赫茲等人測算的世界平均水平相差無幾。母親教育水平對孩子教育水平的影響略大于父親,這和一些國外學者的研究結論是一致的[12-14],但我國的情況并非一直如此。為了找到母親的教育水平對子代的影響力反超父親的時間節點,我們測算了1925年以來出生的子代與親代教育水平的相關系數,由兩個相關系數之差可以得知父母雙方的影響力大小,如果父子相關系數大于母子相關系數,結論為“父親影響力較大”,反之,則將該年份出生的子代劃入“母親影響力較大”的一組,具體見圖3。

圖3 各出生年份人口組別親子教育代際相關系數折線圖

從圖3可見,1925—1999年的75個年齡組別中,父子受教育程度相關性高于母子受教育程度相關性的年份為46個,占總樣本年份的61.3%。但母親的影響力在1978年及以后出生的年齡組中穩步增強,在1978—1999年出生人口組的22個年份中,母子教育水平相關系數高于父子的年份達到15個,顯示在改革開放以來的大多數年份里,母親受教育程度對子代受教育程度的影響更大。

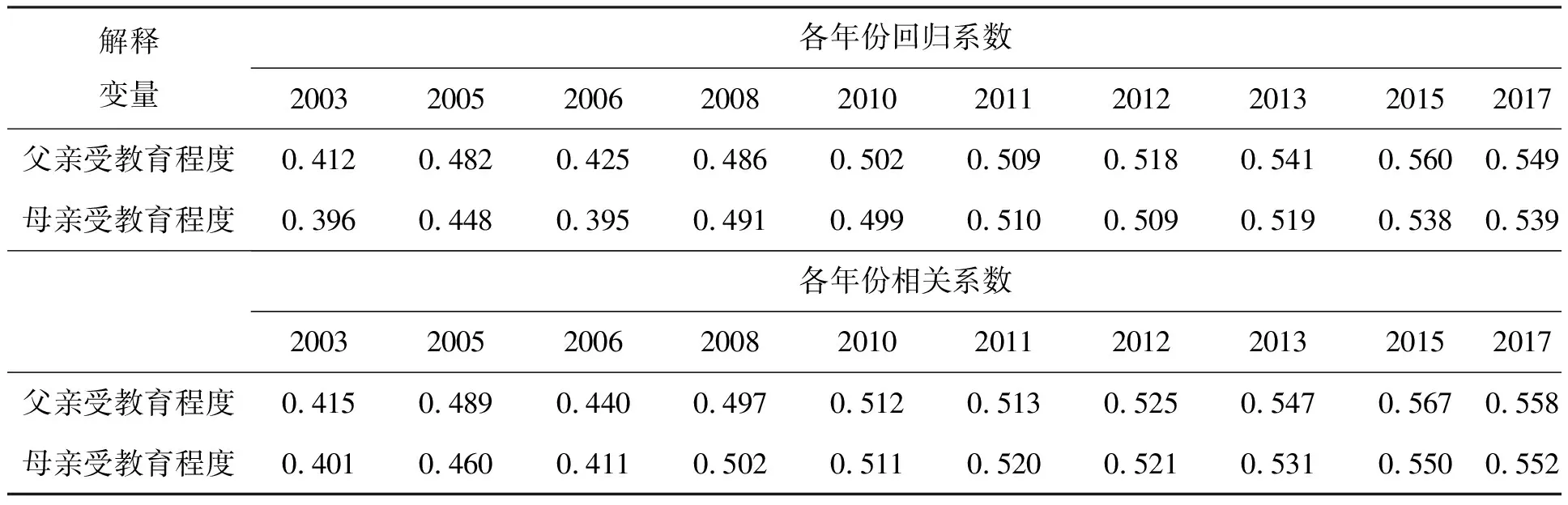

使用2003—2017年10次橫截面數據分別計算親代和子代受教育程度的回歸系數和相關系數,統計結果見表4。

表4 近20年CGSS的10次全國性調查中親代教育水平的代際影響變動情況

由表4可見,在10次全國性調查的總樣本統計結果中,父親對子代教育水平影響力更大的調查年份為8次,只有2008年和2011年的調查結果顯示母親的教育水平對子代的影響力超過父親。

四、結論與討論

(一)我國普及學校教育百余年的歷史成效極其顯著,其中教育代際流動的“底層-底層”概率逐年降低,直至為0。20世紀90年代出生人口平均受教育年限已經超過12年,有效保障了我國經濟社會的發展在較長一段時間內具有較大的人力資本優勢。

(二)在各個歷史時期,教育代際向上流動性差別較大,總體而言,百余年來教育代際向上流動性呈U型分布。研究采用的各項指標的趨勢指向是基本一致的,結論符合對子代教育的親代預期。(2)楊春華2006年發表的文章《父母的社會地位和子女教育期望的關系》研究證實親代普遍希望子女獲得大學學歷,但存在階層差異,其中,社會中上階層父母大多期待子代獲得研究生以上學歷。1966年及之前出生人口及其親代的教育代際流動性較強,1967年及之后出生人群及其親代的教育代際流動性逐漸減弱。使用經濟學中的稀缺性概念似乎可以解釋,因為教育普及使得教育稀缺性下降,教育回報率同步降低,因此教育對促進底層社會流動、緩解社會不平等問題的邊際效應越來越低。1977年恢復高考和1999年高等教育擴招是20世紀后半個世紀影響我國教育階層流動的重大歷史性事件。前者促進了教育階層的繼承性,而后者對教育流動性的政策效應也將逐漸顯現。不少研究者認為,因1999年高等教育擴招而增加的高等教育機會,多被親代受教育程度更高的家庭所占據[29-32]。原因在于教育精英階層一旦形成就可能固化,從而演變為既得利益階層。既得利益階層將會千方百計保護自己的利益,人為提高進入門檻,這就會造成精英階層的“板結化”,最終導致教育代際流動性的下降。盡管如此,1990年代后期出生人口的教育代際相對流動性增強絕非偶然,很大可能是高考擴招和全國范圍內的教育扶貧政策協調作用的結果。

(三)在家庭內部,母親教育水平對子代教育水平的影響增強。人們普遍認為,婦女教育投資的一個重要回報是下一代受教育程度的提高。提高婦女的教育水平比提高男性的教育水平更有利于發展兒童教育。研究中我們發現,父母受教育程度對子女受教育程度有明顯的促進作用,雖然從全樣本統計結果來看父親的相關影響大于母親,但控制子代出生年份變量后,發現自1968年起的絕大多數年份(超過2/3)里,母親的受教育程度對子代教育水平的影響超過父親。雖然貝爾曼等人使用從明尼蘇達雙胞胎登記處(MTR)獲得的1936—1955年間出生于明尼蘇達州的8 400對同卵雙生子和異卵雙生子數據,系統研究了親代教育水平對子代教育水平的影響。結果顯示,母親的受教育程度沒有對子代的受教育程度產生有利的影響,因為受教育程度較高的女性在外工作時間更多,在家陪伴孩子的時間減少[33]。但本研究認為,基于不同的文化土壤和時間窗口,必須動態解釋這些研究結果,即使在同一環境中,母親受教育程度的提高有可能改善兒童的其他發展指標,例如健康。在英美以外的勞動力市場環境中,婦女受教育程度的提高會顯著提升子代受教育程度,例如貝爾曼等人1999年就發現,受過教育的印度農村婦女并沒有因參與較多的社會活動而減少對子代的教育活動[34]。

(四)關于改革開放以來中國教育代際流動性的持續減弱,有學者認為與國內收入分配失衡有關[35]。中國國家統計局發布的基尼系數顯示,2003—2018年,中國的基尼系數連續多年超過了0.40的國際警戒線,表明了我國收入分配失衡問題的長期性和解決此問題的緊迫性。(3)官方基尼系數的變動與大眾的觀感明顯不一致。最重要的原因可能是,基尼系數的估算要求精確統計家庭的收入,而國家統計局的問卷調查很難摸清中國家庭(尤其是高收入家庭)的真實收入。根據西南財經大學甘犁教授團隊基于入戶調查的估算,2010年中國的基尼系數高達0.61,中國5%的高收入家庭擁有中國50%的儲蓄。而根據北京大學謝宇教授團隊的估算,中國的真實基尼系數在0.52左右。如果基于家庭凈資產而非國家統計局基于收入統計估算,2012年中國基于家庭凈資產的基尼系數高達0.73,中國1%的最富有家庭擁有中國35%的財產。導致中國出現嚴重財產不平等的根源,對大部分人來講是房產,對小部分人來講是金融。收入分配不均降低了社會階層的流動性和中低收入家庭對兒童的教育投資。關于如何發揮教育阻斷代際貧困的作用,促進教育代際流動性,還需要進行多角度的思考和分析。國家財政性教育支出作為一項基本保障,可以顯著降低親代教育和家庭城鄉背景對子女教育的影響,從而促進教育的代際流動。2001年以來,國家實施了優先發展教育的戰略,不斷加大教育投入。近20年來,我國高等教育也從精英教育向大眾教育轉變,高校入學率逐年提高,2021年全國高等教育毛入學率達到54.4%,各類高等教育院校已達3012所。(4)2021年10月25日,教育部發布2021年度全國高等學校名單。名單顯示,截至2021年9月30日,全國高等學校數量(不包括我國香港、澳門和臺灣地區)共有3012所,其中,普通高校2756所,成人高校256所。高等教育規模擴大的同時,高等教育資源的空間布局也得以優化,增加了對相對欠發達地區教育機會的供給,全國財政性教育經費有一半以上用于中西部地區。但近些年來不同社會階層代際積累能力的差異進一步拉大,內部的差異性并未隨教育普及和高等教育擴張而縮小,教育優勢階層和教育劣勢階層的教育投入(包括收益和動機)的差異性明顯加大,我國教育代際流動性的減弱將是一個長期存在的問題。促進教育代際流動,單純靠增加國家財政性教育經費投入和高等教育擴招是不夠的,還要解決重點人群的教育機會和就業機會不均等的問題,進一步保障教育優勢階層和弱勢階層擁有同樣的受教育機會,建立市場化監督機制,消除就業市場對求職人員家庭背景的挑剔,建立良好的社會選擇機制。

(五)與國際社會相比較,本研究發現,我國兩代人教育水平的總體相關系數為0.44**,高于赫茲等人報告的全球平均值0.420。如果我們用回歸系數來衡量,結論仍然相似。分不同調查年份測算最近20年親代與子代教育水平的相關系數,結果是逐年提高的,可見當下我國教育代際流動性不強。與劇烈的社會革命相比,基于精英群體結構的社會轉型往往難以察覺,但它對社會發展同樣具有深遠的價值和意義[17]。近幾十年中國社會階層固化現象不斷加劇,教育是提高教育代際流動性、緩解長期不平等、降低社會轉型成本的核心因素和驅動力量,同時,教育也是一項回報率很高的人生投資,教育代際流動性應該像GDP、國民幸福指數、大學排名一樣,被政府部門、科研機構重點關注并加強研究,不斷深化和促進社會公平,提高人類福祉。

由于數據的局限性,本文使用最高學歷來衡量人們的教育水平,但另一個更精細地衡量受教育程度的標準是實際完成的教育年限。相當多的樣本(占總樣本量的1/4)有輟學行為,此部分數據因無法準確測算個體實際受教育年限而被視同缺失值刪除了,一定程度影響了研究的精確性。另外,盡管CGSS是子代的代表性樣本,但親代樣本具有代表性遞增效應:進入老年期的親代和那些有更多孩子的父母可能被過度代表。(5)親代代表性遞增效應明顯的一個例子是,對于20世紀初期出生的人口,CGSS可能僅采集到部分擁有豐富社會資本的人口數據。這一偏差逐漸隨著時間的推移逐漸減小,例如,1995年出生的子代所對應的父代樣本平均受教育年限在8.9年上下,代表同一群體的1966年(假定平均生育年齡為25歲)子代樣本平均受教育年限為10.2年,差值約為1.3年。而1966年出生的子代樣本所對應的父代樣本平均受教育年限在3.61年上下,代表同一群體的1941年(假定平均生育年齡為25歲)子代樣本平均受教育年限在8.86年,差值達到了5.25年。鑒于長壽和教育之間普遍存在正相關、教育與生育率之間普遍存在的負相關關系的事實,我們預計抽樣調查中的早期親代樣本受教育程度高于平均水平。另外,大量研究表明,在父母學歷和子女學習成就之間,還有很多中介變量。這些中介變量對于子代學習成就具有更直接的現實影響,而且有可能干預改變結果,相比之下,父母學歷只是個遠端因素,這些在后續研究中可以深入比較分析。