東北老工業基地振興財稅政策效果估測研究

蔡德發 常鵬 王征宇

【摘 要】 按照《國家“十四五”發展規劃綱要》有關部署,為實現《東北全面振興“十四五”實施方案》提出的到2025年東北振興重點領域取得新突破的目標,從一系列支持東北振興發展的政策分析著手,利用Malmquist-DEA模型分析不同時期決策單元變化水平特點。運用數值分析法,就東北老工業城市與全國其他老工業城市、東北老工業城市之間、東北老工業城市自身3個維度的數據進行對比,并構建經濟、社會、環保、社會滿意度以及效應可持續性5個一級指標對財稅激勵政策進行績效評價,重點關注供給與發展的不平衡問題。研究發現,東北老工業城市與其他老工業城市相比,現行財稅政策有一定的激勵效果,但易受政策周期性影響,且政策實施后各地區間差異性較大。為全面、全方位振興東北,建議進一步增設和細化現行財稅激勵政策與規制。

【關鍵詞】 東北老工業基地; Malmquist-DEA模型; 財稅政策; 績效評價; 規制設計

【中圖分類號】 F810.7? 【文獻標識碼】 A? 【文章編號】 1004-5937(2022)14-0112-06

一、引言

《全國老工業基地調整改造規劃(2013—2022年)》提出,為統籌推進全國老工業基地調整改造工作,中央、有關地方各級人民政府要加強財稅政策支持力度,加大政府資金投入,提供相應的稅收優惠政策,助力區域經濟協調發展。振興戰略目標完成的關鍵在于加快轉變經濟發展方式、優化城市空間布局、促進節能減排取得成效、吸引和留住人才、持續改善人民生活水平。目前,西方發達國家面對老工業基地的衰退采取了積極的財稅政策,推動老工業基地轉型升級。

作為全國主要的重工業基地,東北三省曾引領全國經濟的發展,為全國源源不斷地提供機械、石油、煤炭、木材等生產資料與基礎資源。但隨著中國改革開放的不斷深化,東北的經濟發展水平越來越滯后于東部沿海等地,尤其是近年來人口外流壓力增大,人口老齡化進程加劇,影響經濟發展的深層次矛盾依然存在,亟待破解。在此背景下,國家提出全面振興、全方位振興目標。

財稅政策作為市場經濟下宏觀調控的重要手段,在區域振興中發揮著積極作用。但以目前東北地區的發展狀況來看,財稅政策并未起到應有效果,仍存在產業轉型升級緩慢、地區間發展不均衡、人民生活水平較低的情況[ 1 ]。因此,重塑東北老工業基地的輝煌,有效促進區域間協調發展,研究財稅政策效用問題具有一定的現實意義。

二、研究文獻梳理

振興戰略實施以來,我國各級政府及財稅部門相繼頒布了一系列財稅激勵政策,有關這些政策成效方面的研究自然成為熱點與焦點。如孫巍等[ 2 ]認為,東北振興財稅政策帶來的經濟增長將成為完成東北脫貧攻堅的關鍵性因素;楊芷等[ 3 ]研究發現,不同的財政政策對東北老工業基地高新技術產業的促進效果不盡相同,提出政府應更具針對性地選擇施策。

從財稅政策分析看,王慧艷等[ 4 ]通過實證得出東北老工業基地科技創新驅動經濟高質量發展能力較弱,且政府投入對提升效率呈現不顯著的負向影響;李艷秋等[ 5 ]通過實證分析檢驗財政補貼與稅收優惠對東北三省的推動效果,發現稅收優惠與財政補貼皆對企業發展產生激勵作用,其中財政補貼的效果更加顯著;劉明慧[ 6 ]分析了東北老工業基地減稅政策在推動經濟增長時環境因素的影響,提出應適時地進行動態調整以提升政策效果;肖興志等[ 7 ]認為,稅收補貼、特定產業扶持等財稅政策對東北微觀企業內生增長動力存在一定抑制作用,沒有實現區域經濟高質量發展。

從對財稅政策績效評價看,鄭尚植等[ 8 ]利用合成控制法(SCM)研究得出,東北地區的結構障礙促使政策的長期效果不明顯,應從結構優化升級方面促進東北地區振興;郭子熙等[ 9 ]研究發現東北三省政府雖然能夠及時下發具有針對性的財稅政策,但在轉向領域等方面仍存在落實不到位的問題,提出要建立全面的政策評價體系以解決政策落實中出現的問題;孫久文等[ 10 ]運用Oaxaca-Blinder回歸的雙重差分模型對東北振興政策效果進行評價,實證結果表明財稅政策促進了東北三省人均生產總值與投資水平的提高,但對基礎設施等方面的建設沒有明顯的促進作用,并為二次衰退埋下了隱患;賀蕊莉等[ 11 ]考察了東北老工業基地財政支出與稅收優惠對區域經濟的影響,建議進行以財力均等化為核心的財政體制改革。

三、現行財稅激勵政策

(一)制造業企業財政補貼政策

為進一步規范新能源汽車財政補貼政策,國家出臺了《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2020〕86號)等系列文件,也有《關于印發加快我省新能源汽車推廣應用的實施意見》(吉政辦發〔2015〕39號)和《關于進一步促進新能源汽車加快發展的政策意見》(吉政辦發〔2016〕70號)、《吉林省2019—2022年新能源汽車推廣應用補貼資金管理辦法》等地方政策文件。

(二)制造業企業擴大增值稅抵扣與退稅范圍政策

2003年以來,東北三省制造業企業實行新增固定資產增值稅進項稅額增量抵扣政策,到2016年實施增值稅抵扣擴圍,2018年5月擴大增值稅留抵退稅范圍;2021年4月起,將通用設備等九大行業企業納入到先進制造業的企業留抵退稅政策適用范圍,實行按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策;2022年4月起,將此項優惠政策范圍擴大至符合條件的制造業等行業企業,并一次性退還制造業等行業企業存量留抵稅額。

(三)制造業企業自主研發費用加計扣除與攤銷政策

對于制造業企業尚未形成企業無形資產且計入當期損益條件的企業自主研發費用,加以據實扣除,研發費用加計扣除比例由50%提高至100%;已形成企業無形資產的,按無形資產成本的200%在稅前攤銷。

四、財稅激勵政策效果測度與評價

(一)模型構建

通過Malmquist指數原理可知,在第t期的技術條件下,從第t期到第t+1期的全要素生產率為:

式(1)中Dc是距離函數,c指的是在規模報酬不變條件下的距離函數,與基于可變規模報酬的距離函數Dv相對應。距離函數可以理解為全要素生產率在第t期的實際值與前沿生產面的比值。x表示投入變量,y表示產出變量。

同理,在第t+1期的技術條件下,從第t期到第t+1期的全要素生產率變動可以表示為:

因為第t期和第t+1期的技術條件定義的指數在經濟含義上是對稱的,所以從第t期到第t+1期的全要素生產率的變化,即全要素生產率指數(?駐TFP)可用兩者的幾何平均數來表示:

如果?駐TFP大于1,代表由第t期至第t+1期全要素生產率是提高的;如果小于1,說明全要素生產率是降低的;如果等于1,說明全要素生產率并無變動。全要素生產率指數包括技術效率指數和技術進步指數。其中技術效率指數指的是在規模報酬不變且全要素生產自由處置條件下產品科技效能的最大變化率,代表產品對先進生產面的追求程度,如果該值超過1,代表產品更貼近于先進生產面,運用新科技的能力提升,反之則有所降低。技術進步指數指的是技術進展的變化率,反映了前沿生產面的技術變化狀況,如其數值超過1,說明前沿生產面正在“向外”拓展,技術水平正在發生顯著進展,反之則有所下降。技術效率一般包括純技術效率(?駐PE)和規模效率(?駐SC)。純技術效率主要體現的是在扣除規模效能后對最先進技術面的跟蹤情況;規模效率是指規模效益的變化率,代表規模報酬的變化,若其絕對值等于1,表示生產活動服從規模報酬不變,在最優的生產模式上,否則代表生產活動中存在的規模無效益[ 12 ]。

(二)指標選取與數據來源

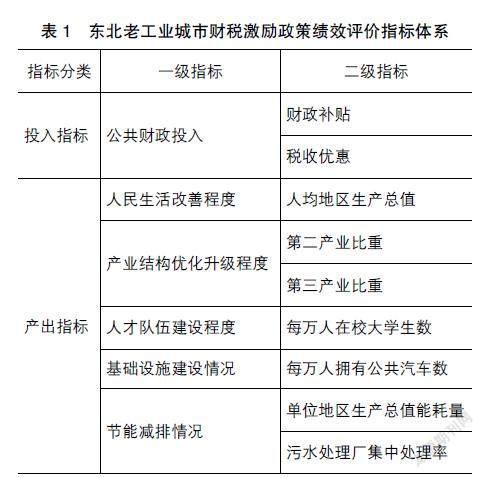

本文旨在估測東北老工業基地振興財稅激勵政策的效果,但如果單純對東北老工業城市進行比較分析難以科學、準確地評價財稅政策效果,故本文根據2013年國務院批準的《全國老工業基地調整改造規劃(2013—2022年)》中所規劃的95個老工業城市和25個直轄市、計劃單列市、省會城市的市轄區進行統一的比較衡量。主要從3個維度對東北老工業基地的財稅激勵政策效果進行估測,即東北老工業城市與全國其他老工業城市的情況進行比較、東北老工業城市2013—2019年的數據進行比較、東北老工業城市自身進行比較。其指標體系如表1所示。

表1共涵蓋了5個一級產出指標、7個二級產出指標。指標的選取主要借鑒了彭曦[ 13 ]的做法,結合《東北全面振興“十四五”實施方案》的內容和目標進行設計。投入指標中的財政補貼借鑒韓興國[ 14 ]的經驗,用政府補助/營業收入×100%計算;稅收優惠主要借鑒了柳光強[ 15 ]的經驗,采用收到的各項稅費返還/(收到的各項稅費返還+支付的各項稅費)作為衡量稅收優惠的指標。產出指標中的各項指標根據《東北全面振興“十四五”實施方案》中提出的維護“五大安全”能力得到提高總結而來。其中,人民生活改善程度以人均地區生產總值指標來衡量,產業結構優化升級程度由第二產業與第三產業所占全部生產總值的比重這兩個二級指標來測量,人才隊伍建設程度通過每萬人在校大學生數進行估測,基礎設施建設情況由每萬人擁有公共汽車數來測量,通過污水處理廠集中處理率和單位地區生產總值能耗量對節能減排情況進行測量。

本文的指標數據主要來源于歷年《中國統計年鑒》與《中國城市統計年鑒》,研究面板數據是2013—2019年120個老工業城市的相關數據。因2016—2020年未提供每萬人在校大學生數與每萬人擁有公共汽車數的具體數據,故本文根據各市在校大學生數、各市公共汽車數量與年末戶籍人口數計算所得。單位地區生產總值能耗量由各城市用電量與其地區生產總值計算所得。

(三)結果與分析

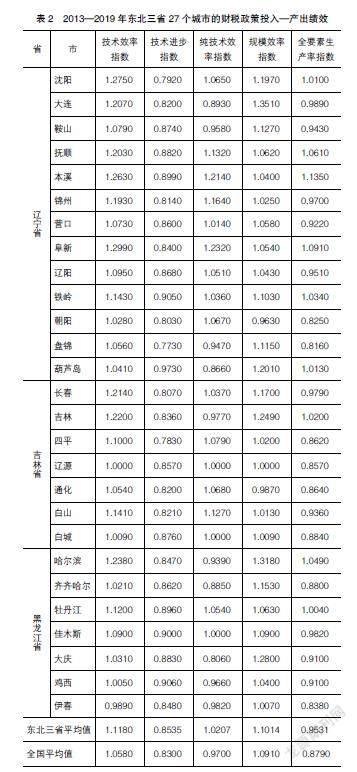

利用DEAP2.1軟件,對120個老工業城市的投入和產出數據進行處理,計算得到2013—2019年我國老工業城市財稅政策效果評價結果。結果表明,在2013—2019年全國120個老工業城市的平均值指標中,技術效率、規模效率效果較好,技術進步、純技術效率和全要素生產率方面效果欠佳。在技術效率方面,共有56個老工業城市技術效率指數高于全國平均值(1.058),有82個老工業城市技術效率指數大于等于1。其中,技術效率排在前三位的分別為南京市、阜新市、鄭州市,東北老工業城市中排在前三位的有第二位的阜新市、第六位的沈陽市和第九位的本溪市。在技術進步方面,共有60個城市高于全國平均值(0.830),其中有18個東北老工業城市高于這一水平。東北老工業城市中排在前三位的有第一位的葫蘆島市、第七位的雞西市和第八位的鐵嶺市。在全要素生產率方面,共有62個城市高于全國平均值(0.879),有64個老工業城市大于等于1。其中,全要素生產率排在前三位的分別為太原市、本溪市、北京市,東北老工業城市中排在前三位的有第二位的本溪市、第四位的阜新市和第七位的撫順市。

東北三省27個城市的財稅政策投入—產出績效見圖1和表2。

從圖1可以看出,東北地區27個老工業城市各項指標皆位于國內平均水準之上。其中,東北老工業城市在技術效率、純技術效率和規模效率上有所提升,在全要素生產率與技術進步方面效果不佳。

由表3可以看出,在2013—2019年間東北老工業城市純技術效率指數發展較為平穩,均在0.9~1.1之間,而在其余4個要素方面存在較大波動。

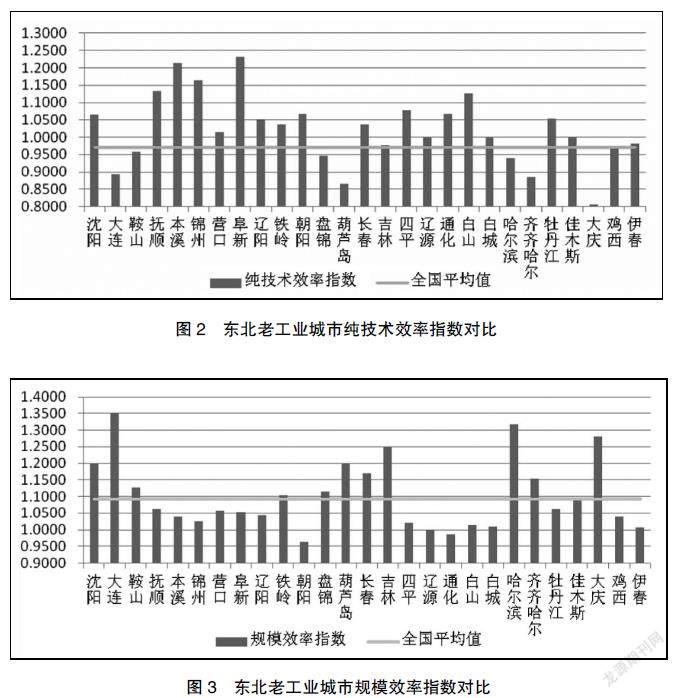

從圖2可以看出,創新產出能力較高的有阜新市、本溪市、錦州市等17個老工業城市,這些城市的純技術效率指數均在1及1以上,而大慶市、葫蘆島市和大連市等10個城市創新產出水平較低。從總體來看,大多數老工業城市均在國家平均值之上,純技術效率較高,仍然存在地區間發展不均衡,部分城市發展較為緩慢的問題。

東北老工業城市之間的規模效率差距較大,但總體上普遍偏高。如根據圖3,包括大連市、哈爾濱市、大慶市等25個城市規模效率指數均在1及1以上,僅有朝陽市和通化市在1以下。規模效率是受規模因素影響的生產效率,可以得出東北老工業城市具備一定的規模優勢。

全要素生產率可以綜合反映出地區技術升級情況、管理模式、產品質量、結構升級等諸多方面,見圖4。

從圖4可出看出,朝陽市、盤錦市、伊春市等6個老工業城市全要素生產指數低于全國平均值0.8790,且僅有9個城市的全要素生產率指數在1以上,從這可以看出東北老工業城市的總體發展效率水平仍有不足。

綜上分析表明,與全國老工業城市相比,東北老工業城市的財稅激勵政策取得了一些成效。在不同年份的對比中,受財稅政策實施年限的影響,往往在政策剛施行的年份效果更好,這體現出政策缺乏應有的長期性與穩定性。在東北老工業城市內部的比較中,相同的財稅激勵政策下,不同城市的實施效果不盡相同且差距較大,說明缺乏更具針對性的財稅激勵政策。

五、財稅激勵政策與規制設計

(一)財政激勵政策與規制設計

促進制造業向先進制造業轉型的財政政策,可以考慮增設有關財政撥款、財政專項、財政補貼和財政獎勵。

1.財政撥款。如增設技術創新基金、企業或車間智能化與數字化改造(數字化車間集成)、先進數字化與智能化技術重大實驗室建設、高端智能化人機交互系統研究與應用、企業自主品牌數字化改造與升級、國家或地方重大研發計劃專項、眾創孵化基地、院士工作站、博士后工作站等專項項目。

2.財政專項。如增設產業發展基金、初創期建設經費、鼓勵自主出口品牌產品、高新技術企業認定研發投入項目、知識產權項目經費、研發計劃專項經費、專利擇優支持費、科技專項資金、高新技術成果轉化專項扶持資金,高新區、自貿區扶持產業(項目)落地支持款,“專精特新”專項扶持款等。

3.財政補貼(補助)。如增設產業創新扶持資金、對初創示范企業實施返稅補助與房租補助,支持企業開拓國際市場項目補貼、重點展會補貼項目、外經貿發展專項補助,財政貼息、進口貼息,標準化項目資助資金、創新項目財政補貼,社保補貼、養老保險費財政補助、穩崗補貼、困難企業崗位補貼、雙百人才項目補貼(杰出人才培訓計劃項目)、技能提升行動資金(就業技能培訓補貼)、見習補貼、失業保險基金賬戶補貼、工代訓補助,資助首席技師、高級專家服務基層行動計劃示范項目補助等,智能制造專項資金、專項資金專戶補貼,研發支出補貼、扶持款補助,新認定企業技術中心創新能力建設和人員培訓補助,科技計劃項目補助資金、科技成果轉化財政補助、申報專利資助、復工達產用工保障補助,首臺(套)重大技術裝備研制應用項目補助(首臺重大技術裝備款項)、研發基地(中心)創新能力建設補助、稅收補助等。

4.財政獎勵。如增設規模以上工業企業實現倍增目標獎勵、國家級綠色制造體系示范獎勵(綠色工廠),專利獎、標準化項目獎勵資金,新增規模以上工業企業獎勵、研發投入獎勵、高新區創新型企業獎勵、項目獎勵款、有關高新與創新大賽獎勵等。

(二)稅收激勵政策與規制設計

促進制造業向先進制造業轉型的稅收政策,可以考慮申請先行先試試點、制定新型稅收優惠政策以及放寬稅收政策制定權限。

1.申請國家給予東北老工業基地先行先試。對東北老工業基地特定行業或區域實行先行先試的特殊稅收政策,如對中國一重、中航股份、東安動力、長春一汽、沈陽機床、大金重工等龍頭企業裝備制造業試行增值稅降低一檔稅率政策,如9%;企業所得稅制率先實現轉型,由古典制向歸屬制或雙稅率制轉型;對股份公司分配股息和股東分得的部分,減按10%的稅率征稅或免稅。

2.制定新型稅收優惠政策。制定創新風險投資所得稅優惠政策,可參考美國、法國等國家的經驗,制定核心技術風險投資所得稅稅收優惠政策,如對其投資所得額的一半免征企業所得稅,并對剩余部分實行減半征收,激勵個人或企業提升自主創新投入水平。

3.適當放寬地方政府稅收政策制定權限[ 16 ]。對東北老工業基地先進制造業適當下放技術創新、人才引進、科技獎補等方面的稅收制定權限,增強不同區域間稅收政策的適用性。如在稅費改革方面,可以參考我國資源稅的改革辦法,由中央提出具體稅收范圍后,各地方政府享有針對本地區的稅收制定權,由各地上報本地區的具體適用稅率,經國家稅務總局審核通過后予以實施。

【參考文獻】

[1] 李蘭,魏紅顏,魏占坤.財政支出結構對區域經濟協調發展的影響研究[J].會計之友,2017(24):74-80.

[2] 孫巍,馮星.東北振興與脫貧攻堅協調推進政策機制分析[J].統計與決策,2019,35(22):63-66.

[3] 楊芷,李亞杰.遼寧高技術產業技術創新財政政策研究[J].地方財政研究,2021(7):68-76.

[4] 王慧艷,李新運,徐銀良.科技創新驅動我國經濟高質量發展績效評價及影響因素研究[J].經濟學家,2019(11):64-74.

[5] 李艷秋,李宗澤,辛立秋.財政補貼與稅收優惠能否助力東北振興:基于東北三省上市公司的實證分析[J].地方財政研究,2020(10):101-105,112.

[6] 劉明慧.東北全面振興的環境應對與減稅政策走向[J].地方財政研究,2019(1):10-16.

[7] 肖興志,張偉廣.“授之以魚”與“授之以漁”:首輪東北振興政策的再思考[J].經濟科學,2019(3):54-66.

[8] 鄭尚植,王怡穎.東北老工業基地振興的績效評估:基于合成控制法的檢驗[J].地域研究與開發,2019,38(2):31-35,43.

[9] 郭子熙,王世權,趙婷.新一輪東北振興政策落實如何?——基于政策文本的量化分析[J].地方財政研究,2019(7):93-104.

[10] 孫久文,蘇璽鑒,閆昊生.東北振興政策效果評價:基于Oaxaca-Blinder回歸的實證分析[J].吉林大學社會科學學報,2020,60(2):75-84,220.

[11] 賀蕊莉,陳傳明,李婉婧.財政體制:一個關于區域失衡的新解釋[J].財經問題研究,2021(2):72-80.

[12] 劉瀟.京津冀和長三角地區制造業生產效率的比較研究:基于Malmquist-DEA模型的全要素生產率分析[J].統計與信息論壇,2019,34(7):85-91.

[13] 彭曦,陳仲常.西部大開發政策效應評價[J].中國人口·資源與環境,2016,26(3):136-144.

[14] 韓興國,許鑫.財稅政策對企業財務績效的影響研究:基于新能源客車產業鏈行業上市公司證據[J].會計之友,2020(7):137-144.

[15] 柳光強.稅收優惠、財政補貼政策的激勵效應分析:基于信息不對稱理論視角的實證研究[J].管理世界,2016(10):62-71.

[16] 王曙光,孫慧玲,朱子男.中國制造業“死亡稅率”的測算與因應策略[J].財經問題研究,2019(1):92-98.