財政分權、要素價格扭曲與環境質量

王杰斌

【摘 要】 財政分權與環境質量之間關系的研究一直備受關注,文章利用2007—2019年中國29個省際面板數據,運用門檻回歸模型就財政分權和要素價格扭曲對環境質量的影響進行了實證分析。研究表明,財政分權對環境質量既存在直接影響也存在作用于要素價格而產生的間接影響。一方面,財政分權程度與工業“三廢”排放污染之間存在明顯正相關關系;另一方面,分權模式下要素價格扭曲對工業“三廢”中二氧化硫排放量、廢水排放量存在顯著單一門檻效應,跨過門檻后要素價格扭曲會引發二者產生結構性變化。

【關鍵詞】 財政分權; 要素價格扭曲; 環境質量; 門檻回歸

【中圖分類號】 F810;F241.1? 【文獻標識碼】 A? 【文章編號】 1004-5937(2022)14-0118-07

改革開放以來,中國經濟發展迅速且取得了舉世矚目的成就,這種經濟上的快速發展與中國財政分權和要素價格低估密切相關。財政分權很大程度上調動了地方政府發展經濟的自主性和積極性,同時基于績效考核指標的地方政府間彼此競爭,使得政府部門將優勢資源投入到有利于經濟增長的領域,直接結果是較大地推進了生產性投資建設,但忽視或延遲了一些諸如環境質量發展等其他目標。盡管近幾年環境治理力度日益提升,但經濟轉型發展下的路徑依賴依然會產生持續影響,同時也為環境質量的影響機理考察帶來更多有待進一步研究的問題。

對此,現有研究表明,財政分權不僅會對環境質量產生直接性影響,而且會通過制度安排等因素對環境質量產生間接性影響[ 1-2 ]。一方面,財政分權下,政府財政收入和支出自主性得到了增強,但對于一些相對貧困的地區來說,政府財政仍然是捉襟見肘,環境治理能力不足,進而導致環境質量改善乏力。另一方面,在政府績效評價體系及其路徑依賴下,分權體制對生產性投資的偏向短期內難以扭轉,財政分權仍然使得政府基礎設施等生產性投資不斷大幅增加,從而在某種程度上削減了環境保護的投入,導致環境質量仍然惡化。

總體而言,分權模式下政府的理性行為對環境質量影響至關重要。本文認為政府部門對要素資源的引導約束會對環境質量產生重要影響,尤其是分權模式下,政府部門對影響其行政績效的生產性投資較為偏好,且路徑依賴特征明顯[ 3 ],加上生產性投資下要素(勞動力、資本和能源等)常常被低估,廉價的要素資源被大量使用,從而形成了生產規模擴大的同時環境保護配套設施卻滯后。盡管近年來環境治理力度不斷加大,并納入了地方政府績效考核,但前期累積效應和生產規模擴大,使得環境質量的改善壓力仍居高不下。本文由此入手,借助省際面板數據進行實證檢驗,深入考察財政分權、要素價格扭曲對環境質量的作用機制和影響效應。

一、文獻綜述

Oates[ 4 ]在Tiebout的“用腳投票”理論基礎上,進一步解釋了地方財政存在的原因。他認為,地方政府可能更了解民眾偏好而更有效地提供公共物品。但Zhuravskaya[ 5 ]、Faguet[ 6 ]、Baskaran等[ 7 ]和Nasreen等[ 8 ]通過大量案例與實證考察,對Oates的觀點提出了質疑,尤其是政府行為的理性假定在現實中難以成立,由這點出發,從某種程度上解釋了一些國家財政分權難以獲得成功的實踐情況。

關于Oates觀點在中國的實證檢驗,尤其分權模式下公共支出結構和效率,一直是研究的焦點。傅勇和張晏[ 9 ]認為,財政分權是指給予地方政府一定組織財政收入的權利和履行一定支出范圍的責任,并允許其自主決定預算支出規模與結構,以便使地方政府能夠提供更多更好的有效物品和服務。地方競爭會進一步加劇分權對政府支出結構的扭曲,易形成“閉鎖”循環。辛沖沖和周全林[ 10 ]、賀俊等[ 11 ]也認為,財政分權下公共物品供給結構存在一定程度的偏向性,尤其是關于教育、環境保護等公共物品供給被相對忽視了。

隨著財政改革的不斷推進,地方政府在經濟決策和資源支配方面常采用各種優惠措施來吸引投資,出現“資本挾持環境”的現象,同時在經濟發展上粗放發展模式的轉變也需要過渡時間。蔡昉等[ 12 ]、王林輝等[ 13 ]都對此進行了理論推進與實證研究。此外,學界關于財政分權對環境質量的影響存在兩個截然不同的認識:一種認為財政分權會促進環境質量改善,如后小仙等[ 14 ]認為隨著財政分權的推進,政府投資性偏好會降低,進而促進地方環境質量的改善;另一種則認為財政分權會對環境質量改善存在負面影響,如官永彬和張應良[ 15 ]認為政府競爭和財政分權顯著降低了環境質量,楊小東等[ 16 ]亦認為地方政府通過財政分權抑制了環境污染的治理效果。

目前學界關于財政分權對環境質量影響(是導致惡化還是改善)尚未形成一致共識,且財政分權如何影響環境治理的傳導機制也有待進一步研究。誠然,在財政分權模式下,生產性要素資源的價格成本是影響經濟發展的關鍵因素,而相對較低的要素價格成本是推動中國改革開放數十年來經濟快速發展的一個重要原因[ 17-18 ],但同時也對環境質量帶來影響。周杰琦和汪同三[ 19 ]認為要素市場扭曲會阻礙外商直接投資(FDI)發揮對環境的積極影響。沙依甫加瑪麗·肉孜和鄧峰[ 20 ]研究表明,要素價格扭曲抑制創新能力提升,進而阻礙區域環境質量改善。

綜觀國內外相關研究文獻,一方面,國外對財政分權與環境污染之間的關系研究相對較早,理論框架和經驗分析也相對更為豐富,而國內對財政分權與環境質量的研究多借鑒國外的研究框架,但中國財政分權的基礎、政府績效考核等方面與國外都存在很大差異,因此,國外研究僅為我們提供了借鑒參考或啟示,難以對中國式財政分權進行清晰、完全的闡釋。另一方面,現有研究關于財政分權對環境質量的影響方式、作用因素及政府對要素資源的引導約束和由此對環境質量產生影響的傳導機制等問題均未形成共識,有待進一步深入研究。因此,本文擬在財政分權和要素價格扭曲程度等指標測算基礎上,利用2007—2019年省際面板數據,運用門檻回歸模型,就中國財政分權、要素價格扭曲對環境質量的影響進行實證研究。

二、研究假設

在中國現實情境下,存在地方政府生產性領域投資促進地方經濟快速增長的“慣性”影響[ 10 ],同時要素價格扭曲低估更是迎合了這樣的經濟發展模式。當財政分權程度低于其對經濟短期激勵的某一閾值時財政分權對經濟激勵作用不顯著,對投資偏向的刺激影響亦不顯著。但是,當財政分權程度突破了其對經濟短期激勵的某一閾值后,隨著分權程度提升,地方政府自主性投資動能迅速放大,在區域經濟增長目標激勵下,必然會進一步強化其促進經濟增長的投資偏向,從而易形成生產性投資—要素價格扭曲低估—地方經濟增長的閉鎖效應,進而阻礙非顯性經濟增長下環境治理的投入和質量改善。由此,提出本文的假設1和假設2。

假設1:不同程度的財政分權對環境質量的影響存在門檻效應。

隨著財政分權不斷推進,地方政府自主性財權日益擴大,使得地方官員的自利性投資偏好能夠合法借助政府預算收支作用于各類市場參與者的投資行為,進而使得整個社會投資傾向于生產性投資[ 21 ],并在“錦標賽”式競爭情況下,迫使政府更加重視所控制經濟資源的配置方向和效率,尤其是低成本或無償劃撥經濟資源而激發增長績效的動力更大[ 22 ]。要素價格扭曲低估,生產性要素資源被大量使用,工業生產規模大幅上升,隨之而來的工業污染排放不斷加大,當相應的環境保護機制無法與之匹配時,環境保護投入對污染排放影響作用不顯著,勢必會加劇環境污染。

假設2:高程度財政分權下的要素價格扭曲會加劇環境污染。

財政分權程度突破閾值后,高程度財政分權下的以增長率為核心的競爭激勵機制會導致地方政府行為“自利化”,做出異化行為——財政支出扭曲,“重基本建設支出、輕民生支出”[ 9 ];同時,地方政府也會選擇放松環境管制與治理、降低環境質量等展開增長率競爭[ 23 ]。高程度財政分權、要素價格扭曲低估的雙重作用可能導致地方政府做出以環境資源換取經濟增長的優先行為,必然加劇環境污染。

三、計量模型、樣本選取與數據

(一)模型設定

針對上述假設1和假設2,本文嘗試選取財政分權作為門檻變量,運用面板門檻模型,對要素價格扭曲與環境質量進行非線性擬合,具體模型如下:

其中,ENit表示環境質量。衡量某一地區的環境質量有多種指標,包括該地區的工業二氧化硫排放量、工業廢水排放量和工業固體廢物產生量以及城市空氣質量指標等。本文借鑒俞雅乖[ 24 ]等的做法,選取工業二氧化硫排放量、工業廢水排放量和工業固體廢物產生量作為環境質量水平的衡量指標。根據Oates[ 25 ]關于環境質量的性質分類,排放的工業二氧化硫是一種覆蓋全國的純污染公共物品——該地區污染程度是所有地區排放污染物總量的函數;工業廢水更多隸屬于地方性公共物品,并具有一定的外溢特性——某地區的污染物會在一定程度內溢出到其他相鄰地區;工業固體廢棄物為地方性污染公共物品,且該地區環境質量僅僅是這一地區污染物排放的函數,通常不具備外溢性。

PGDPit表示人均GDP。本文考慮到門檻模型的分階段回歸特點,同時避免引入二次方、三次方項才能觀測EKC曲線(庫茲涅茨曲線)下降階段的一些弊端,以及人均GDP與人均GDP二次方、三次方項所產生的多重共線性問題,在模型設定中沒有加入人均GDP的二次方、三次方項。

DFit表示要素價格扭曲程度。該指標是要素的邊際產出與其市場價格的比值,且當DFit大于1時,表明要素的邊際產出大于市場價格,即要素價格被低估,誘使更多要素資源擴大生產,進而可能會加大環境污染。

FDCit表示財政分權,Xit表示其他控制變量。本文在參考Baskaran[ 7 ]和俞雅乖[ 24 ]等研究的基礎上,選取環境保護支出占該地區GDP的比重HJBHit、工業化水平GYHit(第二產業與該地區GDP的占比)、城市化水平CZHit(城鎮人口與該地區總人口的占比)、研發強度RDBZit(R&D經費投入與該地區GDP的占比)和人口密度RKMDit為控制變量。其中,環境保護支出占該地區GDP的比重HJBHit越大,環境污染治理越好,模型中回歸系數的符號預期為負;城市化水平CZHit和工業化水平GYHit越高,環境污染可能將越嚴重,模型中回歸系數亦均為正;研發強度RDBZit說明了一個地區的產業創新能力,研發強度越高,既定產出所需的投入量就越少,資源耗費越低,對環境污染也就越少;人口密度RKMDit與環境污染之間通常表現為正相關關系。

(二)樣本選取與數據來源

本文研究樣本選取了2007—2019年29個省份面板數據,未包括西藏、海南和港澳臺。另外,從2007年開始我國在財政支出中統計公布各省區環境保護支出數據,因此,本文將研究樣本期確定為2007—2019年。

環境質量ENit的衡量指標以及人均GDP、環境保護支出占該地區GDP的比重HJBHit、工業化水平GYHit、城市化水平CZHt、研發強度RDBZit和人口密度RKMDit的指標數據,源自《中國統計年鑒》《中國環境年鑒》《中國財政年鑒》以及EPS數據庫和中宏數據庫計算而得。其中,人均GDP數值是以名義GDP經過GDP指數(2007年為基期)平減而得到的實際GDP數值作為分子,以地區年初人口數和年末人口數的平均值作為分母計算而得。

生產性要素(勞動力、資本和能源)價格扭曲程度DFit和財政分權FDCit是本文的兩個核心變量,但是對這兩個指標如何度量一直頗具爭議。關于要素價格扭曲程度DFit,基于前人研究成果和數據可獲得性,同時考慮本文的研究目的,借鑒夏曉華和李進一[ 26 ]的做法,采用超越對數生產函數模型計算出要素的邊際產出。為避免超越對數模型中平方項之間的多重共線性問題,本文進一步采用嶺回歸方法進行參數估計并計算勞動力、資本和能源要素邊際產出。此外,勞動力要素價格以就業人員工資總額(經居民消費價格指數折算為不變價(2000年=100))除以勞動力人數來表示,資本要素價格用成本率來衡量[ 27 ],能源要素價格為能源工業投資總額(經燃料動力批發價平減)除以能源消耗量。最終以資本、勞動力和能源要素的邊際產出與其價格之比來估算扭曲程度。若比值為1,表明要素價格合理,否則要素價格就存在扭曲。兩者比值絕對值與1差距越大,表明該要素價格扭曲程度越高。在計算獲取勞動力、資本和能源要素價格扭曲(分別用DLit、DKit和DEit表示)后,為避免要素扭曲為負數而難以利用幾何平均法來獲得綜合要素價格扭曲數據,選擇加權算術平均法來計算得到綜合要素價格的扭曲程度DFit。具體計算見式(2):

關于財政分權FDCit的衡量指標,本文沿用張芬和趙曉軍[ 28 ]的成果。財政收入方面選取財政收入占比、人均預算內外財政總收入、人均預算內本級財政收入指標,財政支出方面選取預算內本級財政支出平均指標、人均扣除凈轉移支付財政支出、扣除凈轉移支付財政支出,兩者合計共6個指標來計算各省際財政分權。

通過對樣本數據的整理計算,模型(1)中相關指標的選取及定義如表1所示。

四、實證結果分析

(一)門檻效應檢驗

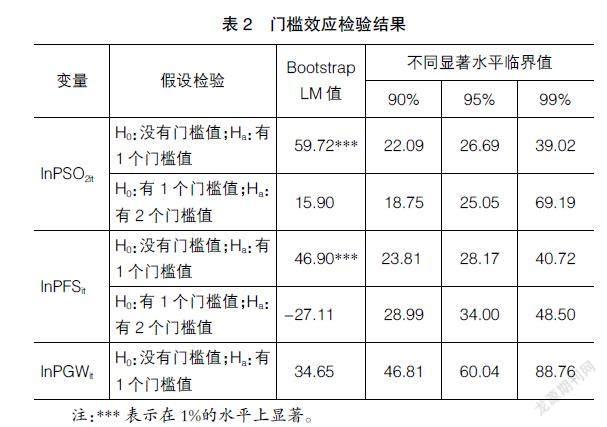

本文選用財政分權為門檻變量FDCit、要素價格扭DFit為關鍵變量(分段函數中回歸系數變化的變量),就財政分權、要素價格對環境質量的影響進行門檻效應考察。對此,在運用門檻估計之前需先確定門檻數,本文通過Bootstrap法設定抽樣次數為2 000次,計算出F統計量的臨界值來確定門檻的個數,見表2。

表2中LM統計量的顯著性檢驗表明,門檻變量財政分權FDCit對工業二氧化硫排放污染、工業廢水排放量存在門檻影響效應,假設1成立。在顯著性水平為1%的情況下,財政分權對工業二氧化硫排放與工業廢水排放的影響都存在單一門檻值。

(二)門檻值穩健性檢驗

門檻值估計結果見表3。先對以InPSO2 it為因變量的門檻值估計結果進行穩健性檢驗。原假設為H0:?酌=0.7500,備擇假設H1:?酌≠0.7500,檢驗結果如圖1,在0.05的顯著性水平下,門檻值不拒絕原假設。同理,如圖2所示,以lnPFSit為因變量的門檻值同樣不拒絕原假設。

(三)結果分析

從門檻值估計結果來看,財政分權對工業二氧化硫影響的門檻值?酌=0.7500,對工業廢水排放量影響的門檻值?酌=0.7000。據此,將29個樣本省際區域按財政分權程度分為兩個區域:財政分權程度普通區域(FDCit≤0.7000),財政分權程度較高區域(FDCit>0.7000)。

從模型回歸參數估計結果(表4)來看,作為控制變量,財政分權對工業“三廢”的排放影響顯著,且估計結果表明財政分權與工業“三廢”排放之間存在正向關系,即隨著財政分權程度的提高會增加工業“三廢”的排放量。另外,從財政分權作用于要素價格扭曲,進而對工業“三廢”排放量產生影響的門檻效應結果來看,在財政分權程度普通區域中,要素價格扭曲對工業“三廢”污染的影響不顯著,而在較高財政分權下,要素價格扭曲對工業“三廢”中二氧化硫排放污染與工業廢水排放污染影響顯著。究其原因,財政分權對要素資源利用存在階段性影響。在適度的財政分權下,政府對要素資源的引導約束相對理性,避免了生產性要素的濫用;而當財政分權處于較高程度,亦即超過0.7000的門檻值后,政府對要素資源的引導約束可能會趨于偏激,尤其是財政分權下政府對生產性支出的偏向[ 3 ],要素被越來越廣泛地利用而逐漸超出理性控制范圍,加劇了二氧化硫排放污染、工業廢水排放污染。

從控制變量的模型回歸結果來看:人均GDP(lnPGDPit)對工業廢水排放與工業固體廢物排放的影響顯著為正,對工業二氧化硫排放顯著為負,表明隨著人均GDP的提升,會加劇工業廢水排放和固體廢物污染、減少工業二氧化硫排放污染;財政分權FDCit作為控制變量,對工業“三廢”的影響顯著為正;環境保護支出HJBHit對工業“三廢”排放污染的回歸系數均為負,且對工業二氧化硫排放污染與工業固體廢物排放污染影響顯著,即隨著環境保護支出的提高,總體上能有效降低工業“三廢”污染,提高周圍環境質量;工業化程度GYHit對工業二氧化硫排放量顯著為正,工業化程度越高,工業二氧化硫排放量越大;城市化水平CZHit對工業廢水排放量顯著為負,但對二氧化硫排放污染和固體廢物污染的影響不顯著;研發強度RDBZit對工業固體廢物排放的影響顯著為負,即隨著研發創新能力的提升,對工業固體廢物的污染有顯著減緩作用;人口密度lnRKMDit對固體廢物的污染排放影響顯著為正,即隨著人口密度的增加,會顯著加劇固體廢物的排放污染。

總體而言,從模型回歸結果來看,財政分權對工業二氧化硫、廢水排放的門檻影響在財政分權普通區域中不顯著,但跨越門檻值后,在高程度財政分權作用下,要素價格扭曲程度的提升會顯著加劇污染排放,假設2成立。另外,從控制變量來看,模型結果中回歸符號基本與預期相一致,但它們作用于不同的環境污染,表現出了一定的差異。

(四)模型穩健性檢驗

為進一步檢驗模型的可靠性,本文去除了財政分權以外的所有控制變量進行門檻回歸,結果見表5。

檢驗結果表明,核心變量的顯著性、門檻變量值及顯著性與原模型皆保持相同的結果,進一步驗證了本文模型的可靠性。

五、結論與政策啟示

本文通過2007—2019年我國29個省份的面板門檻模型,從財政分權和要素價格扭曲等方面對環境質量的影響進行了實證研究。經驗數據表明,財政分權下要素價格扭曲對工業“三廢”中二氧化硫排放污染、廢水排放污染存在明顯的單一門檻影響效應。從模型回歸結果來看,財政分權程度越高,尤其是跨過相應門檻值后,要素價格扭曲與工業“三廢”中二氧化硫排放污染、廢水排放污染都成正比,即要素價格的扭曲增加會總體上加劇工業“三廢”的污染排放。另外,從樣本數據回歸的控制變量來看,人均GDP、財政分權、工業化和人口密度均在不同程度上表現出與污染排放呈現正比關系,環境保護支出、城市化水平和研發強度則與環境污染排放在一定程度上呈現反比關系。

總之,通過財政分權、要素價格扭曲對環境質量的實證分析表明,財政分權對環境質量存在直接影響的同時,也存在間接影響。分權模式下環境質量的改善與保護、政府理性行為、法律層面落實責任邊界等至關重要。因此,本文的政策啟示主要有四點:第一,通過1987—2020年的地方財政收支占比來看,43年來地方收入占全國收入比例平均值為57.30%,最高值和最低值分別為44.30%和84.48%;支出占比平均值為70.23%,最高值和最低值分別為45.04%和85.71%。表明目前的財政分權屬于高度分權程度[ 29 ],根據模型0.7000的門檻值判斷,建議不宜進一步擴大財權分配,必要時僅小范圍局部微調,同時應該進一步厘清中央與地方在市場、環境建設方面的事權劃分“責任清單”,從法律層面落實責任邊界。第二,隨著財政分權的日益發展,地方政府應大力優化財政支出結構,尤其是在財政分權程度相對較高的情況下。簡言之,政府部門在穩增長的同時,更要注重環境保護等民生發展問題,強化環境規制的有效實施,加大環境治理投入,并進一步完善治理制度。同時要健全民眾環境保護監督訴求機制,當地政府要不斷暢通和拓寬保障公民的表達權渠道,構建全社會全面有效的環境保護機制,進一步降低環境污染。第三,注重區域要素價格調整,漸進削減并最終取消造成要素價格扭曲的政策性補貼,充分發揮適合市場規范的要素價格對長期經濟發展的激勵作用。對此,地方政府應積極轉變區域經濟發展模式,走集約環保的發展道路,加強生產要素價格的合理引導和約束,使要素資源的使用理性化、科學化,堅持綠色發展、可持續發展。第四,地方政府應充分發揮財政職能與要素市場的雙向互動作用,更多地扮演服務型政府角色,成為要素市場培育和秩序維護者,推動政策引導下的市場資源配置機制的完善。

【參考文獻】

[1] ASSETTO V J,HAJBA E,MUMME S P.Democratization,decentralization,and local environmental policy capacity:Hungary and Mexico[J].The Social Science Journal,2003,40(2):249-268.

[2] FARZANEGAN MR,MENNEL T.Fiscal decentralization and? pollution:institutions matter[R].Working Paper,2014.

[3] 龔鋒,盧洪友.公共支出結構、偏好匹配與財政分權[J]. 管理世界,2009(1):10-21.

[4] OATES W E.Fiscal federalism[M].New York:Harcourt Brace Jovanovich,1972.

[5] ZHURAVSKAYA E V.Incentives to provide local public goods:fiscal federalism,Russian style[J].Journal of Public Economics,2000,76(3):337-368.

[6] FAGUET J P.Does decentralization increase government responsiveness to local needs?Evidence from Bolivia[J].Journal of Public Economics,2004,88(3/4):867-893.

[7] BASKARAN T,FELD L P.Fiscal decentralization and economic growth in OECD countries is there a relationship?[J].Public Finance Review,2013,41(4):421- 445.

[8] NASREEN S,ANEAR S,OZTURK I.Financial stability,energy consumption and environmental quality:evidence from South Asian economies[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2017,67:1105-1122.

[9] 傅勇,張晏.中國式分權與財政支出結構偏向:為增長而競爭的代價[J].管理世界,2007(3):4-12,22.

[10] 辛沖沖,周全林.財政分權促進還是抑制了公共環境支出:基于中國省級面板數據的經驗分析[J].當代財經,2018(1):24-35.

[11] 賀俊,張鉞,畢功兵.財政分權、金融分權與公共基礎設施[J].系統工程理論與實踐,2020,40(4):852-862.

[12] 蔡昉,都陽,王美艷.經濟發展方式轉變與節能減排內在動力[J].經濟研究,2008(6):4-11,36.

[13] 王林輝,王輝,董直慶.經濟增長和環境質量相容性政策條件:環境技術進步方向視角下的政策偏向效應檢驗[J].管理世界,2020,36(3):39-60.

[14] 后小仙,陳琪,鄭田丹.財政分權與環境質量關系的再檢驗:基于政府偏好權變的視角[J].財貿研究,2018,29(6):87-98.

[15] 官永彬,張應良.中國式財政分權、政府競爭與區域環境質量[J].管理現代化,2017,37(4):63-65.

[16] 楊小東,冉啟英,張晉寧.城市創新行為、財政分權與環境污染[J].產業經濟研究,2020(3):1-16.

[17] 姜學勤.要素市場扭曲與中國宏觀經濟失衡[J]. 長江大學學報(社會科學版),2009(1):59-62.

[18] 王希.要素價格扭曲與經濟失衡之間的互動關系研究[J].財貿研究,2012(5):8-15.

[19] 周杰琦,汪同三.FDI、要素市場扭曲與碳排放績效:理論與來自中國的證據[J].國際貿易問題,2017(7):96-107.

[20] 沙依甫加瑪麗·肉孜,鄧峰.要素價格扭曲、環境污染與區域創新能力[J].經濟經緯,2019,36(2):9-16.

[21] 吳延兵.中國式分權下的偏向性投資[J].經濟研究,2017,52(6):137-152.

[22] 黎精明,郜進興.財政分權、要素價格扭曲與國有企業過度投資[J].中南財經政法大學學報,2010(1):78-83.

[23] 馬曉鈺,李強誼,郭瑩瑩.中國財政分權與環境污染的理論與實證:基于省級靜態與動態面板數據模型分析[J].經濟經緯,2013(5):122-127.

[24] 俞雅乖.我國財政分權與環境質量的關系及其地區特性分析[J].經濟學家,2013(9):60-67.

[25] OATES W E. An essay on fiscal federalism[J].Journal of Economic Literature,1999,37(3):1120-1149.

[26] 夏曉華,李進一.要素價格異質性扭曲與產業結構動態調整[J].南京大學學報(哲學.人文科學.社會科學版),2012(3):40-48.

[27] 李治國,唐國興.中國平均資本成本的估算[J].統計研究,2002(11):21-25.

[28] 張芬,趙曉軍.中國財政分權度量指標的比較研究[J].經濟研究參考,2016(34):44-59.

[29] 趙志耘,郭慶旺.論中國財政分權程度[J].涉外稅務,2005(11):11-15.