淺談小學數學教學中如何提高學生解決問題的能力

張俊峰

【摘要】在小學教育中,由于數學涉及面廣,特別是高年級數學的解決問題,在一定程度上對一部分學生而言是有難度的。因此,提高學生解決問題的能力是十分有必要的。教師如果教授良好的解題策略能提升學生對數學問題的興趣,優化學生解決數學問題的方法,深化學生數學解題能力和增強解決數學問題的信心。筆者認為在學生解決問題時可以通過融入情境、建立數形、加強實踐和尊重“異樣”等方法,提高學生解決問題的能力,增強學生的數學素養。

【關鍵詞】小學數學;解決問題;數形結合

隨著年級的增加,數學知識點難度也會加大,很多學生在解決問題中會產生畏難情緒。很多時候教師只注重學生的答案對錯,忽視了學生錯誤的原因,更沒有傳授學生良好的解題方法或策略。長此以往,學生的畏難情緒會越來越嚴重。為了避免學生對數學產生厭學,教師很有必要用一定的手段和方法去提高學生解決問題的能力,讓學生不再懼怕數學,更輕松地學習數學,培養出更優秀的“接班人”。那么在課堂上應該如何提高學生解決問題的能力?筆者認為,可以從以下幾個方面入手。

一、融入情境,提高解題興趣

數學問題很多時候非常枯燥,如果能在問題中融入有趣的情境,可以營造一個趣味的數學的課堂氛圍,激發學生解決問題的欲望。教學中可以把問題巧妙地設計成一個鮮活的問題情境,如,故事情境、生活情境和游戲情境等,從而活化枯燥的問題,一定程度上能提高學生解決問題的興趣,提高全班學生的參與度。

比如,在教學《同分子分數大小的比較》時,可以創設一個故事情境:一天,熊大和熊二在森林巡邏時獲得一窩蜂蜜,熊二準備分蜂蜜,他說:“熊大,你肚子小,就吃了這窩蜂蜜的就夠了,我肚子大就吃這窩蜂蜜的才能飽。”熊大哈哈大笑了起來。筆者問:“你知道熊大為什么大笑嗎?”學生們這時候都按捺不住地想要表達自己的想法,就這樣一個簡單的故事就活化了同分母分數的大小比較,激發了學生解題的欲望。

這樣設立的情境教學,會讓本身枯燥無味的數學題目賦有生機,增強學生的解決問題的興趣,會讓課堂氣氛更加活躍,先讓學生愛上數學問題,再提高學生解題問題的能力。

二、建立數形,優化解題策略

在小學數學中解決問題方面,數形結合思想運用的是較為寬泛的,會正確運用“形”表示“數”的學生往往能夠更輕松地解決數學問題。特別在教學分數應用題、幾何問題和復雜問題時,圖是最直觀的表現,讓學生正確畫出輔助圖,簡化問題,數量關系式更明確,對于其解決數學問題有很大的幫助。作為教師,需要幫助學生構建有關數形結合的思想,讓這一思想成為學生解題的習慣和策略,簡化復雜的問題,提高學生解決問題的能力。

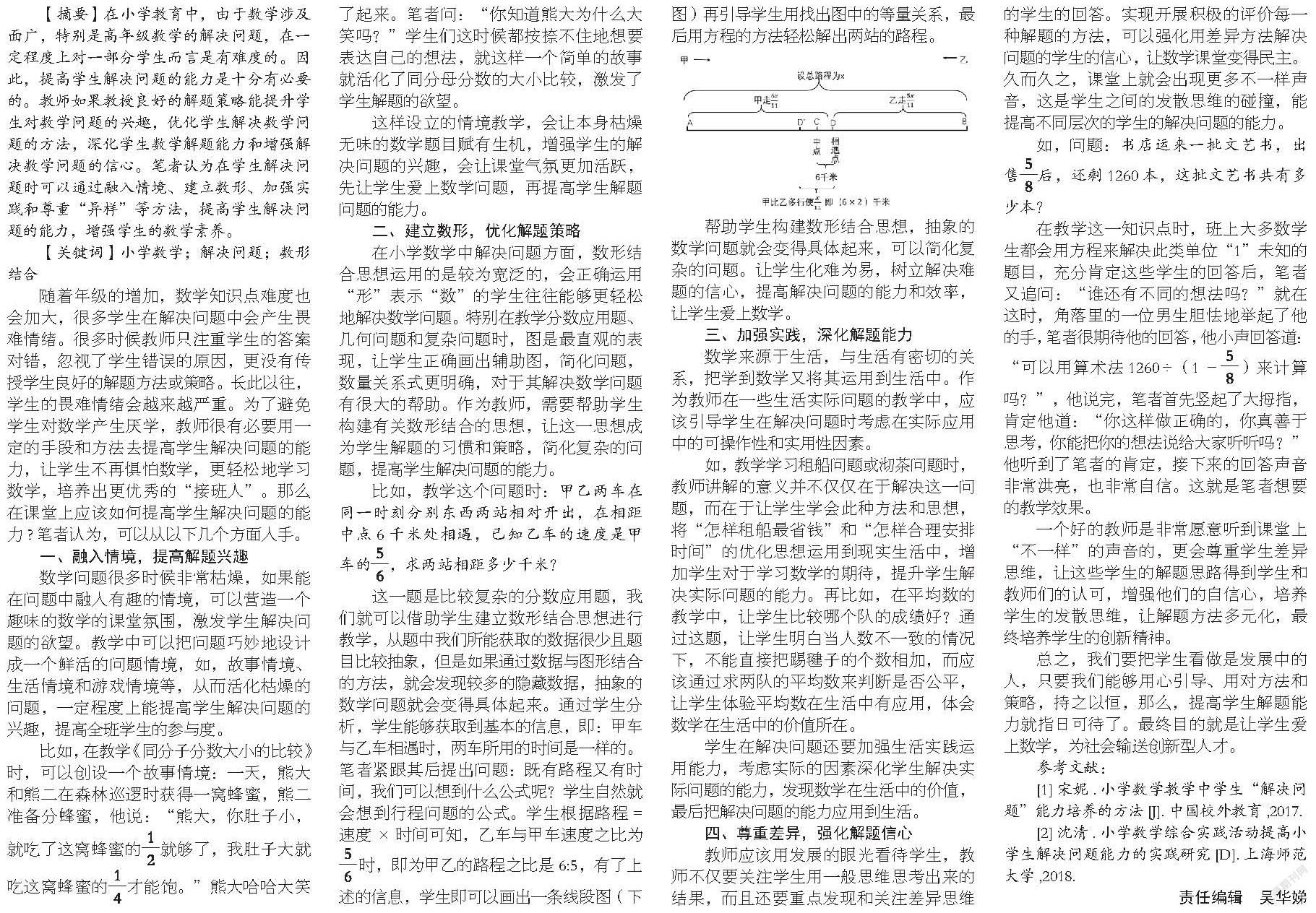

比如,教學這個問題時:甲乙兩車在同一時刻分別東西兩站相對開出,在相距中點6千米處相遇,已知乙車的速度是甲車的,求兩站相距多少千米?

這一題是比較復雜的分數應用題,我們就可以借助學生建立數形結合思想進行教學,從題中我們所能獲取的數據很少且題目比較抽象,但是如果通過數據與圖形結合的方法,就會發現較多的隱藏數據,抽象的數學問題就會變得具體起來。通過學生分析,學生能夠獲取到基本的信息,即:甲車與乙車相遇時,兩車所用的時間是一樣的。筆者緊跟其后提出問題:既有路程又有時間,我們可以想到什么公式呢?學生自然就會想到行程問題的公式。學生根據路程=速度×時間可知,乙車與甲車速度之比為時,即為甲乙的路程之比是6:5,有了上述的信息,學生即可以畫出一條線段圖(下圖)再引導學生用找出圖中的等量關系,最后用方程的方法輕松解出兩站的路程。

幫助學生構建數形結合思想,抽象的數學問題就會變得具體起來,可以簡化復雜的問題。讓學生化難為易,樹立解決難題的信心,提高解決問題的能力和效率,讓學生愛上數學。

三、加強實踐,深化解題能力

數學來源于生活,與生活有密切的關系,把學到數學又將其運用到生活中。作為教師在一些生活實際問題的教學中,應該引導學生在解決問題時考慮在實際應用中的可操作性和實用性因素。

如,教學學習租船問題或沏茶問題時,教師講解的意義并不僅僅在于解決這一問題,而在于讓學生學會此種方法和思想,將“怎樣租船最省錢”和“怎樣合理安排時間”的優化思想運用到現實生活中,增加學生對于學習數學的期待,提升學生解決實際問題的能力。再比如,在平均數的教學中,讓學生比較哪個隊的成績好?通過這題,讓學生明白當人數不一致的情況下,不能直接把踢毽子的個數相加,而應該通過求兩隊的平均數來判斷是否公平,讓學生體驗平均數在生活中有應用,體會數學在生活中的價值所在。

學生在解決問題還要加強生活實踐運用能力,考慮實際的因素深化學生解決實際問題的能力,發現數學在生活中的價值,最后把解決問題的能力應用到生活。

四、尊重差異,強化解題信心

教師應該用發展的眼光看待學生,教師不僅要關注學生用一般思維思考出來的結果,而且還要重點發現和關注差異思維的學生的回答。實現開展積極的評價每一種解題的方法,可以強化用差異方法解決問題的學生的信心,讓數學課堂變得民主。久而久之,課堂上就會出現更多不一樣聲音,這是學生之間的發散思維的碰撞,能提高不同層次的學生的解決問題的能力。

如,問題:書店運來一批文藝書,出售后,還剩1260本,這批文藝書共有多少本?

在教學這一知識點時,班上大多數學生都會用方程來解決此類單位“1”未知的題目,充分肯定這些學生的回答后,筆者又追問:“誰還有不同的想法嗎?”就在這時,角落里的一位男生膽怯地舉起了他的手,筆者很期待他的回答,他小聲回答道:“可以用算術法1260÷(1-)來計算嗎?”,他說完,筆者首先豎起了大拇指,肯定他道:“你這樣做正確的,你真善于思考,你能把你的想法說給大家聽聽嗎?”他聽到了筆者的肯定,接下來的回答聲音非常洪亮,也非常自信。這就是筆者想要的教學效果。

一個好的教師是非常愿意聽到課堂上“不一樣”的聲音的,更會尊重學生差異思維,讓這些學生的解題思路得到學生和教師們的認可,增強他們的自信心,培養學生的發散思維,讓解題方法多元化,最終培養學生的創新精神。

總之,我們要把學生看做是發展中的人,只要我們能夠用心引導、用對方法和策略,持之以恒,那么,提高學生解題能力就指日可待了。最終目的就是讓學生愛上數學,為社會輸送創新型人才。

參考文獻:

[1]宋妮.小學數學教學中學生“解決問題”能力培養的方法[J].中國校外教育,2017.

[2]沈清.小學數學綜合實踐活動提高小學生解決問題能力的實踐研究[D].上海師范大學,2018.

責任編輯? 吳華娣CEC8C722-2153-4587-8DF0-4BFB93916634