冷渦底部對流引起的杭州灣極端大風形成機制分析*

彭霞云 章麗娜 劉漢華 李文娟 黃新晴 黃旋旋

1 浙江省氣象臺,杭州 310051 2 中國氣象局氣象干部培訓學院,北京 100081

提 要: 2020年4月12日,受冷渦影響,華東地區出現了大范圍的雷暴大風,其中在杭州灣地區出現了12級以上的極端大風。此次強對流過程發生前,高低空為一致的西北氣流,水汽含量低、能量條件弱,預報難度大,沿海海面風力預報出現了較大的偏差。基于常規觀測資料及多普勒天氣雷達、風廓線雷達等非常規觀測資料,結合ERA5再分析資料,分析了此次過程雷暴大風特征及對流系統移入杭州灣前后的演變特征,重點探討了杭州灣東北部出現極端大風的可能原因。研究表明,杭州灣極端大風的形成是多因素共同作用的結果。杭州灣具有一定的能量條件、低層大氣的溫度直減率接近干絕熱遞減率,有利于對流系統中形成較強的下沉氣流,下沉輻散造成地面大風。中層存在西北風急流,在對流下沉運動的作用下,中層的高動量被帶到地面,增強了地面風速。對流系統移入杭州灣的過程中,冷池增強,而杭州灣水面的摩擦力比陸地小,有利于風速增強,這也是杭州灣風力增強的重要原因之一。杭州灣東北部13級以上大風的出現還與海上熱力、動力條件的不均勻分布及對流入海后形態的變化有關。

引 言

線狀中尺度對流系統在雷達圖像上表現為準直線或弓形的連續強回波帶(Parker and Johnson,2000;Gallus et al,2008)。與其他產生直線大風的非線性結構中尺度對流系統(諸如弓形回波單體、超級單體、多單體風暴等)相比,線狀中尺度對流系統生命期往往更長、影響區域更廣,常產生區域性的雷暴大風(John and Hirt,1987;Meng et al,2013)。

許愛華等(2014)把高空西北氣流下(槽后或冷渦),高空強干冷平流起主導作用的強對流歸為冷平流強迫類,這是產生強對流天氣的主要天氣形勢之一(侯淑梅等,2020;盛杰等,2020;陳曉欣等,2022)。很多大范圍災害性雷暴大風過程發生在冷渦或槽后背景下,研究者從不同角度分析了大風產生的原因。2009年6月3日,東北冷渦控制我國的東北和華北地區,在黃淮地區出現了一次罕見的強颮線災害性大風過程。這是非常典型的冷渦背景下的強對流過程,研究發現強冷池和中層入流對地面大風的形成有重要貢獻(梁建宇和孫建華,2012;劉香娥和郭學良,2012;吳海英等,2013)。楊曉亮等(2020)對冷渦背景下河北雷暴大風過程的環境條件和觸發機制進行了分析,大風由多種形態對流系統引起,地面大風出現在大風速核前沿、正變壓中心附近。公衍鐸等(2019)研究了冷渦底部的強對流大風過程,認為對流層中層相對干、大的垂直減溫率和下沉對流有效位能都是形成地面強風的有利條件。楊吉等(2020)利用數值模擬研究了冷渦背景下弱颮線過程的形成機制,認為冷渦外圍干冷空氣輸送,夾卷進入下沉氣流內使雨滴蒸發,形成強冷池,也通過夾卷將高動量空氣帶到近地面,造成地面大風。上述的研究主要針對陸地上的雷暴大風過程。

受海陸下墊面的影響,線狀對流系統移入海洋后強度可能會出現加強、維持、減弱等不同情況,當對流的強度加強或維持時,往往會對沿海地區或海上造成相當大的破壞力(Lombardo and Colle,2012)。浙北地區處于海陸交界處,杭州灣(包括舟山)時常受到對流系統入海后加強的影響,在舟山及周邊海域產生超過30 m·s-1的雷暴大風,造成嚴重的海上漁船海損事故(陳淑琴等,2017;2011)。高夢竹等(2017)分析了2014年夏季一次颮線移入杭州灣后加強的過程,認為杭州灣更好的能量和水汽使得對流入海后加強。Zhang et al(2021)進一步研究發現后側入流急流下沉到地面對海上大風的形成起了重要作用。上述過程都屬于槽前型強對流過程,浙北屬于冷渦或槽后類的強對流次數不多,且多發生于初夏季節。如2006年6月10日的颮線大風過程(沈杭鋒等,2010;李文娟等,2019)、2009年6月5日影響蘇皖滬和浙北的冰雹和大風災害過程(戴建華等,2012;章元直等,2018)。這兩次過程都發生在初夏,大氣整體溫度較高,低層盛行西南氣流,能量和低層水汽條件較好,出現了生命史較長的強颮線和超級單體風暴,回波伸展高度較高,地面大風主要是由颮線中存在的強下沉氣流造成。而對于發生在更干冷背景下的春季冷渦強對流過程,及其移入杭州灣后雷暴大風強度變化的研究,目前還很少。

2020年4月12日,隨著冷渦橫槽下擺,江蘇和浙北出現8級以上雷暴大風,進入杭州灣后風力迅速增強至12~13級,最強風力達40.8 m·s-1,在對流大風過程中實屬罕見,屬于極端大風(馬淑萍等,2019)。此次過程,高低空均為西北氣流控制,環境濕度非常小、不穩定能量弱,預報員對此類過程的經驗不足,主客觀預報的風力都明顯偏弱。全球模式風力釋用產品在浙北沿海僅預報了6~8級大風,華東區域中尺度模式(CMA-SH)在浙北及沿海報出帶狀對流,但最大風力僅為8級。12日上午主觀預報認為冷渦底部可能會有弱對流發展,預報浙北和沿海海面有8~10級大風,但對對流移入杭州灣后風力的增強考慮不足,沿海海面風力預報比實況嚴重偏小,預警信號等級也偏弱。本文將基于雷達、風廓線、地面自動站等多源觀測資料,結合歐洲數值預報中心ERA5逐小時再分析資料,討論此次春季杭州灣極端大風的形成機制,總結經驗教訓,為今后類似天氣過程的預報和預警提供借鑒。

1 天氣實況

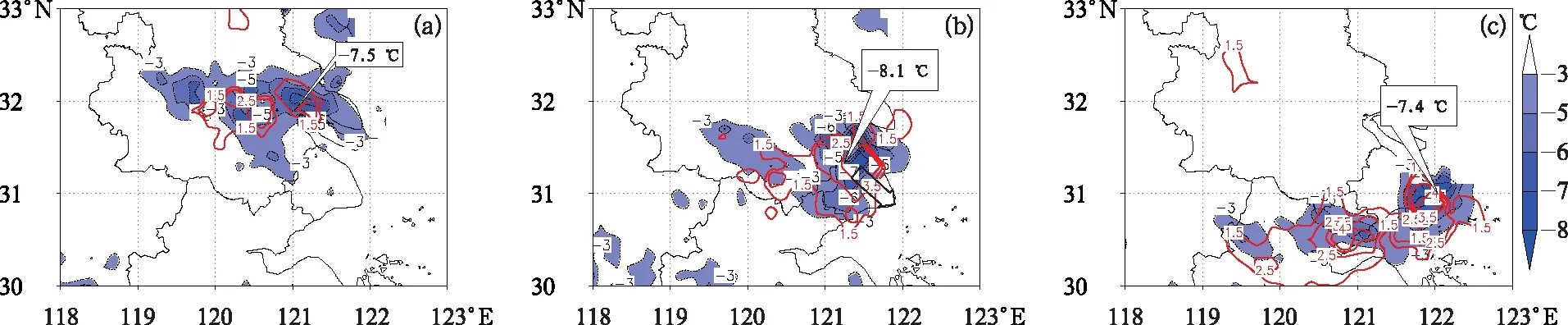

2020年4月12日午后,山東和江蘇交界處有零散對流發展并逐漸向南移動(圖略),18時(北京時,下同),回波位于江蘇南部,為分散性強回波(圖略)。19時,對流到達杭州灣北岸,組織成3條帶狀回波(圖1a):位于上海地區的線狀回波帶“A”,位于江蘇和浙江交界處回波帶“B”和位于浙北西北部的弱回波帶“C”。每條回波帶后都產生大范圍的8~9級大風。19:20開始,帶狀回波“A”移入杭州灣(以下簡稱為入海,圖略)。到了20時(圖1b),回波帶“A”已經完全位于杭州灣上,45 dBz以上強回波范圍較入海前明顯增大,因此可以認為對流入海后增強。隨著帶狀回波“A”掃過杭州灣,舟山地區普遍出現10~12級大風,有4個站出現13級大風,其中岱山下三星島風速最大(達40.8 m·s-1,圖1d中紅色圓點)。相比陸地,沿海海面風力增強了3~5級(圖1c)。

整個過程以雷暴大風為主,江蘇東部、上海、浙江東北部地區雖有降水,但累計降水最大值僅為6 mm 左右,其余大風影響區域幾乎沒有降水(圖1c)。12~13級極端大風主要出現在杭州灣和舟山群島北部,時間集中在20時前后(圖1d)。在出現13級大風的杭州灣東北部地區,雷電較密集,降水也較明顯,而且在20時左右,舟山嵊泗菜園鎮(圖1d中紅色三角形)局地還出現了0.5 cm的小冰雹。

2 環流背景

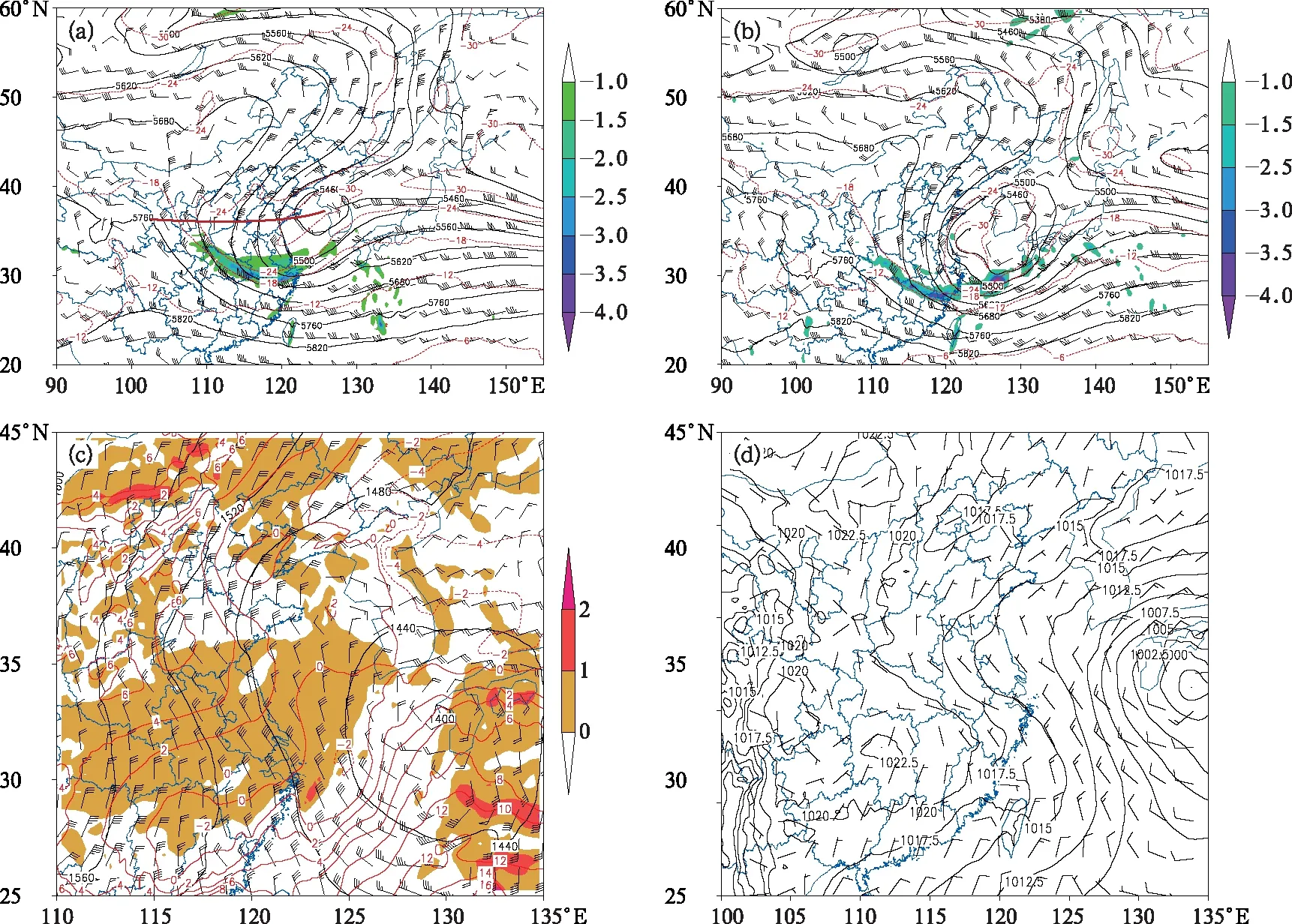

4月12日08時的500 hPa圖上,黃海北部為冷渦,從冷渦中心向西可分析出一橫槽(圖2a)。在橫槽前西北氣流與等溫線交角較大的區域,存在較強的冷平流。冷平流中心位于浙北和蘇南地區,最大可達4 ℃·h-1。850 hPa上呈現西高東低的形勢(圖2c),我國東部地區為偏北氣流所控制,江蘇、浙北等地區低層受暖平流影響。12日20時,黃海北部的冷渦東移到朝鮮半島東南部,橫槽下擺成豎槽(圖2b)。冷渦西南側的等高線變密,西北氣流加強,冷渦底部的冷平流也較08時加強。由于12日08時冷鋒已經入海,因此12日午后浙北地區處于地面高壓東北側,受西北氣流影響(圖2d)。從天氣形勢分析看,對流主要產生在500 hPa低渦后部,500 hPa冷平流明顯強于850 hPa暖平流,因此本次過程屬于高空冷平流強迫類(孫繼松等,2014;許愛華等,2014)。

圖2 基于ERA5資料繪制2020年4月12日(a)08時500 hPa、(b)20時500 hPa、(c)08時850 hPa高度場(黑色實線,單位:gpm)、溫度場(紅色實線,單位:℃)、風場(風羽)和溫度平流(填色,單位:℃·h-1),(d)17時海平面氣壓(黑色實線,單位:hPa)、10 m風場(風羽)Fig.2 Geopotential height (black line, unit: gpm), temperature (red line, unit: ℃), wind (barb), temperature advection (shaded, unit: ℃·h-1) of (a) 500 hPa at 08:00 BT, (b) 500 hPa at 20:00 BT, (c) 850 hPa at 08:00 BT, (d) sea level pressure (black line, unit: hPa), 10 m wind (barb) at 17:00 BT 12 April 2020 based on ERA5 data

3 杭州灣極端大風產生的原因分析

3.1 杭州灣有利于大風形成的環境條件

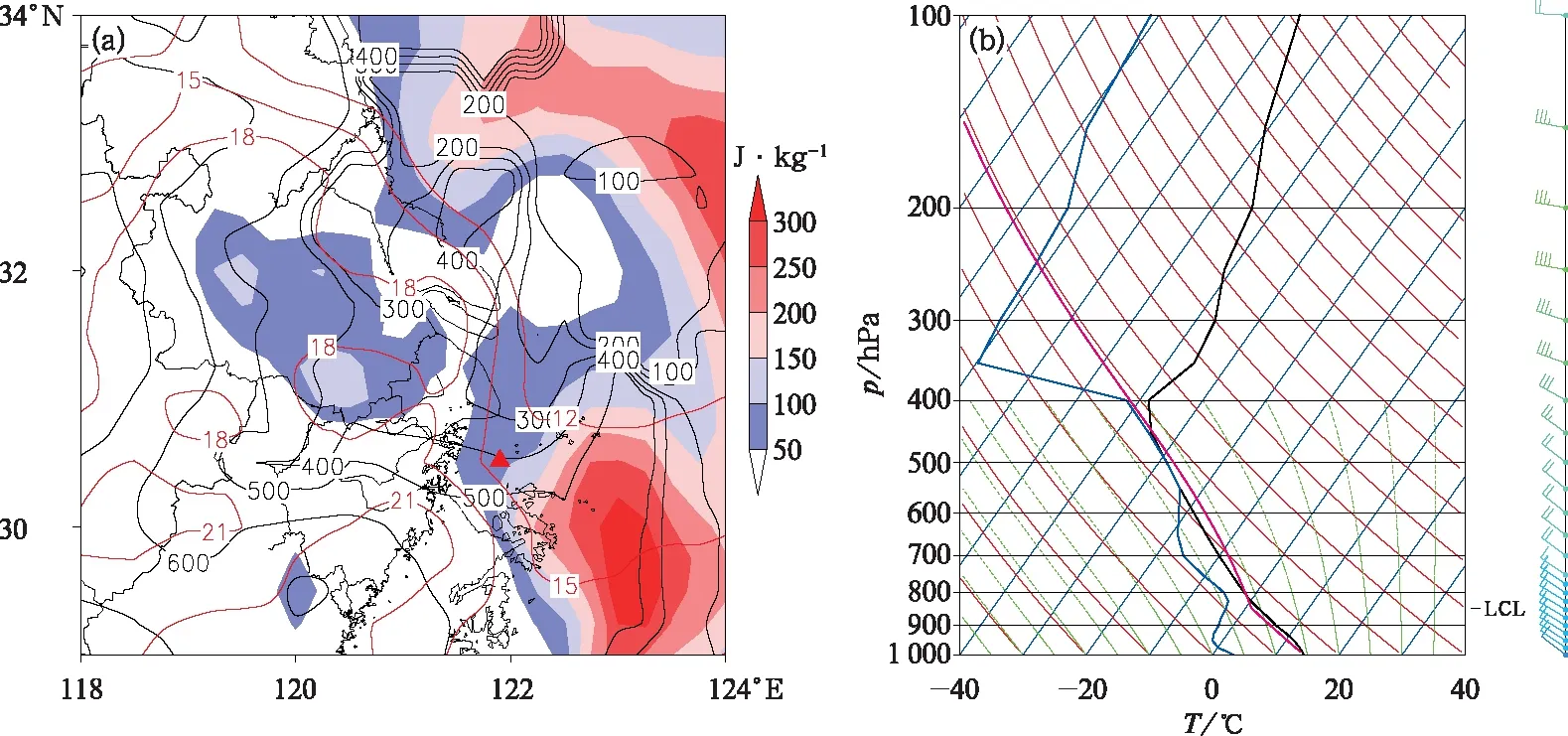

基于ERA5資料計算的對流有效位能(CAPE)和0~3 km垂直風切變分布顯示,12日午后,浙北地區的不穩定能量弱而垂直風切變強(圖略)。在臨近杭州灣大風發生前,浙北地區(包括杭州灣)的不穩定能量仍然很弱(圖3a),杭州灣中東部的CAPE超過50 J·kg-1,最大值中心位于舟山群島以東地區,杭州灣的0~3 km垂直風切變超過12 m·s-1。上述分析表明,杭州灣局地的熱力和動力條件有利于圖1a中杭州灣北岸對流入海后的維持和發展。

杭州灣上最強的風出現在杭州灣東北部,因此在這個區域選取了一個具有代表性的點進行分析(圖3b,具體位置如圖3a中紅色三角所示)。該點19時的斜T-lnp圖表明,CAPE為231 J·kg-1,大氣可降水量只有11.7 mm,大氣層結呈現“X”型,中低層溫、濕廓線呈向下開口的喇叭形,地面溫度露點差達20 ℃,1 000~700 hPa的平均溫度直減率達到8.6 K·km-1。這樣的層結特征有利于形成強的下沉運動。浙北地區(包括杭州灣)在對流發生前存在較大的下沉對流有效位能(DCAPE)(圖3a),杭州灣大部分地區的DCAPE約為400~500 J·kg-1,估算得到杭州灣地區由于對流造成的地面水平風速約為14~16 m·s-1。雖然這個下沉速度數值已經接近雷暴大風的閾值,但是僅由對流本身產生的下沉運動,還不足以產生杭州灣東部10級以上大風。

3.2 中低空急流及動量下傳作用

前面的分析中已經指出,對流發生前,蘇南—浙北地區的西北風強且深厚(圖2,圖3b)。中層急流增強了杭州灣北岸對流系統中后側入流的強度和厚度。利用風廓線雷達風場時序圖,結合自動站逐分鐘要素變化,可以分析風暴內部的風場特征。下面選取離杭州灣相對較近、資料較為完整的昆山和嘉興站風廓線進行分析(圖4)。杭州灣地區的情況類似,但由于洋山港站風廓線缺測較多,本文不做分析。

圖3 基于ERA5資料繪制2020年4月12日19時的(a)CAPE(填色)、DCAPE(黑色實線,單位:J·kg-1)和0~3 km垂直風切變(紅色實線,單位:m·s-1),(b)杭州灣東北部某點(圖3a中紅色三角形位置)的斜溫圖Fig.3 (a) CAPE (shaded), DCAPE (black line, unit: J·kg-1) and 0-3 km vertical wind shear (red line, unit: m·s-1), and (b) skew-T diagram of a point (The location is labeled with red triangle in Fig.3a) over northeast of Hangzhou Bay at 19:00 BT 12 April 2020 based on ERA5 data

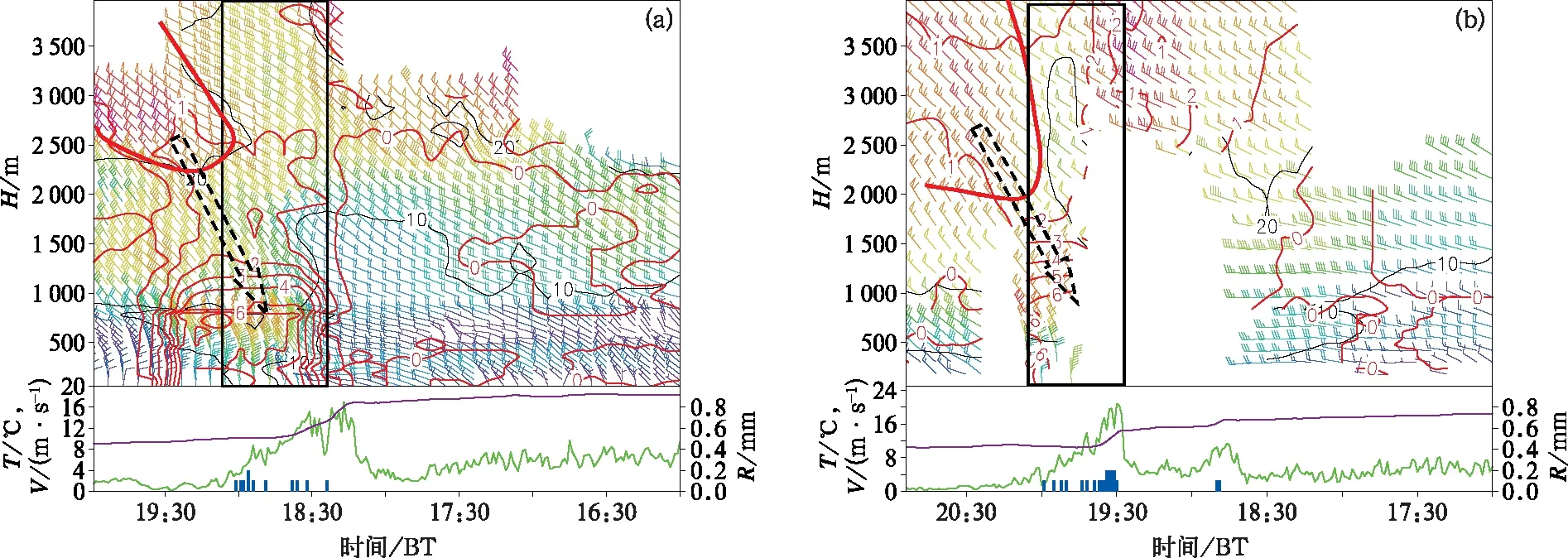

昆山站(圖4a)地面風速在18:15左右開始增大,同時地面溫度開始下降,18:19地面風達到極大,然后18:30左右地面開始出現降水。在降水出現之前,大風區出現在3 km左右高度(超過20 m·s-1),2 km以下水平風速較小(小于12 m·s-1)。而降水開始后,地面至低層2 km風速明顯增強(圖4a中黑框所示時間段)。18:45,2.5 km高度左右出現一支強西北風急流。如果把時間序列圖理解成沿著風暴運動方向的空間剖面,有降水的時段劃為風暴體(黑框),則可以看到地面大風出現在風暴前沿,而風暴后側2~3 km高度為強的后側入流(圖4a中紅色粗線所示),后側入流急流從風暴后側逐漸向下、向前傳遞(黑色虛線箭頭所示)。

圖4 2020年4月12日(a)昆山和(b)嘉興的風廓線雷達觀測和地面自動站觀測[上半圖包括了水平風廓線演變(風羽)、垂直速度(紅色細實線,單位:m·s-1)、等水平風速線(黑色實線,單位:m·s-1)、風暴后側入流急流(紅色粗線);下半圖包括了地面10 m瞬時風速(綠色實線)、逐分鐘的地面2 m溫度(紫色實線)和地面降水(藍色柱)]Fig.4 Wind profiler observation and automatic surface weather observation of (a) Kunshanand (b) Jiaxing stations on 12 April 2020[The upper half figures include horizontal wind (barb), vertical velocity (red thin line, unit: m·s-1), horizontal wind speed isoline (black line,unit:m·s-1), strong rear inflow (red bold line); the lower half figures include instantaneous 10 m wind speed (green line), 2 m temperature (purple line) and precipitation (blue column) at 1 min interval]

嘉興站(圖4b)的風廓線時序圖與昆山站類似,同樣可以看到對流后部存在強的入流區,但水平風速比昆山站更強,嘉興站的地面極大風也比昆山站更大。后側入流急流從風暴后側逐漸向下、向前傳遞,20 m·s-1的大風區可向下一直伸展到1 km以下。根據圖4中觀測到的1 m·s-1左右的下沉運動估算,后側入流30分鐘可下降1 800 m。實際上對流風暴低層的下沉速度超過了1 m·s-1,因此當風暴中低層存在較強的下沉速度時,可短時間內將中層的強水平動量帶到地面。

3.3 強冷池密度流的作用

18—20時,對流系統從江蘇南部向南移動,伴有明顯的負變溫和正變壓,小時最大變溫達-7~-8℃,表明冷池強盛(圖5)。19時,對流主體還在杭州灣以北地區(圖1a),負變溫和正變壓大值區主要位于上海地區,小時變溫中心值達-8.1℃(圖5b)。20時,對流主體位于杭州灣(圖1b),負變溫和正變壓大值區也大部分移到杭州灣,表明雷暴高壓也已經影響到杭州灣水域,小時變溫中心值達-7.4℃,小時變壓中心值超過+4 hPa(圖5c)。19—20時,冷池的變溫梯度指向東南方向,地面1小時變壓的梯度方向也指向東南方向,表明冷池最強出流(密度流)為西北風。

圖5 2020年4月12日(a)18時、 (b)19時和(c)20時的地面1 h變溫(填色)和1 h變壓(紅色等值線,單位:hPa)Fig 5 Variations of 1 h surpace temperature (shaded) and 1 h surface pressure (red contour, unit: hPa) at (a) 18:00 BT, (b) 19:00 BT, and (c) 20:00 BT 12 April 2020

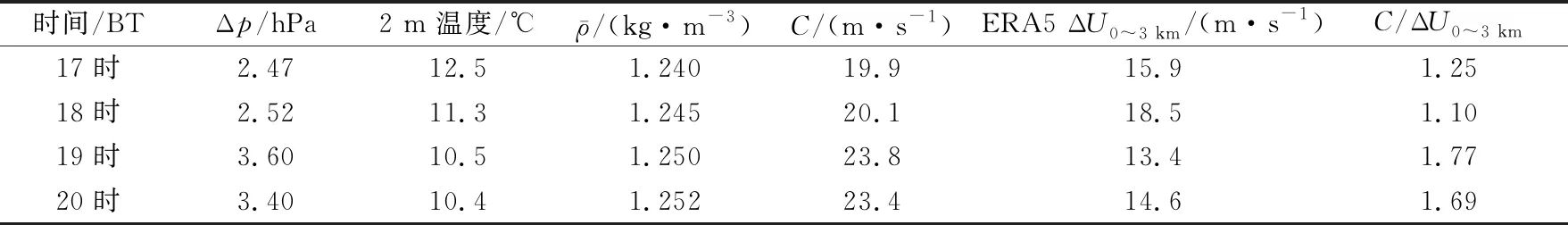

表1 冷池密度流傳播速度和ERA5計算的垂直風切變對比Table 1 Propagation speed of cold pool compared with ERA5 derived vertical shear

可以看到,在對流入海前,冷池密度流的傳播速度不斷增強。19時傳播速度達到最強,為23.8 m·s-1,入海后,20時冷池內外氣壓差仍較強,冷池邊界擴張速度為 23.4 m·s-1,強烈的冷池出流遇到光滑的杭州灣水面,有利于大風增強。另外對流影響前,杭州灣的地面已經有極大風風速為10~15 m·s-1的西北風 (圖6c),強的冷池密度流與環境西北風疊加,也是導致杭州灣風力急速增強的重要原因之一。

低層垂直風切變和冷池傳播速度的比值顯示,18時兩者比值接近1,有利于線狀對流發展,實況顯示18—19時對流組織成帶狀結構。19時和20時冷池傳播速度都顯著大于垂直風切變,不利于對流系統垂直發展和長時間維持,可以看到對流發展高度較低(圖7c),并且回波帶入海后斷裂(圖7e)可能也和兩者不平衡有關。

4 杭州灣東北部13級大風形成原因

4.1 杭州灣東北部較好的熱力和動力條件

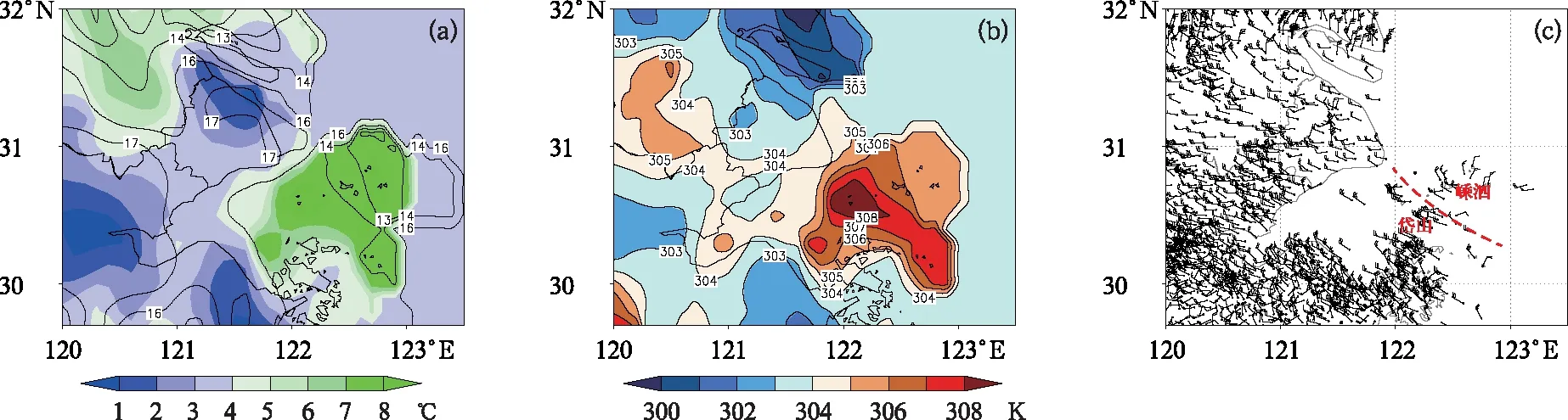

對比杭州灣大風發生前的海陸地面溫度和露點溫度發現(圖6a):18時上海和嘉興的地面溫度為17~18℃,杭州灣的地面溫度為14~16℃;地面露點溫度在杭州灣和舟山為6℃,而上海和嘉興僅為1~3℃。雖然海上地面溫度略低于陸地,但是水汽條件明顯好于陸地。地面假相當位溫分布表明(圖6b):杭州灣西部和陸地數值接近,而杭州灣東北部的數值明顯大于陸地,大值中心位于嵊泗和岱山附近(站點位置見圖6c)。18時CAPE分布與地面假相當位溫接近,大值中心位于舟山東部,其中嵊泗附近的CAPE約為200 J·kg-1(圖略)。18時杭州灣東北部0~3 km垂直風切變約為12~15 m·s-1(圖略),屬于中等強度的垂直風切變。另外在杭州灣東北部,由于地面西北風的風速差異,存在一條西北—東南向的水平切變線(圖6c)。上述分析表明,杭州灣東北部(尤其是嵊泗、岱山附近)局地的熱力和動力條件有利于回波入海后維持和發展。

圖6 2020年4月12日18時(a)地面2 m溫度(等值線,單位:℃)和露點溫度(填色),(b)地面假相當位溫(填色),(c)地面1 h極大風(風羽,紅色虛線代表地面風場切變線)Fig.6 (a) The 2 m temperature (contour, unit: ℃) and dew point temperature (shaded), (b) surface pseudo-equivalent potential temperature (shaded), (c) 10 m extreme gale during 1 hour period (barb, red dashed line: horizontal wind shear) at 18:00 BT 12 April 2020

4.2 入海對流形態和結構變化的影響

從圖1b中可知,杭州灣13級大風集中在舟山東部的嵊泗和岱山之間。極端大風在該處出現,除了海上有利的熱力和動力條件外(見4.1節分析),也與杭州灣北岸線狀對流入海后對流系統的形態及結構變化密切相關。

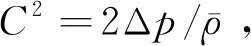

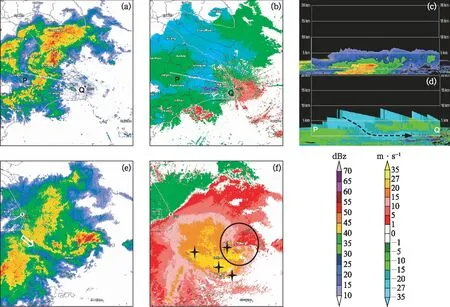

利用GR2Analyst軟件分析上海南匯雷達體掃數據,并利用該軟件進行了速度退模糊。從18:51的0.5°反射率因子(圖7a)可以看到,線狀回波主體位于上海中部,呈“S”型,在其后側存在一個很深的后側入流槽口。入流槽口前部存在強徑向風速區(圖7b),風速超過20 m·s-1。沿著后側入流槽口方向作垂直剖面圖后顯示,強回波高度約為2 km(圖7c)。在對流系統后側3 km以上高度,存在后側入流急流(圖7d),且該氣流已經傾斜下沉到地面,在對流系統前部形成厚度大約1~2 km的風暴前側出流,低層徑向風速約為20~25 m·s-1,與上海地區實測地面極大風速接近。

圖7 2020年4月12日(a,b,c)18:51,(d,e,f)19:55上海南匯雷達0.5°仰角(a,e)基本反射率,(b,f)徑向速度,(c)反射率因子剖面,(d)徑向速度剖面(圖7c、7d中的基線為圖7a、7b中白色直線PQ;圖7d中黑色虛線箭頭表示后側入流向前傾斜下沉;圖7f中的黑色十字表示19:55前后觀測到的13級大風站點,黑色圓形代表氣旋性環流位置)Fig.7 (a, e) Reflectivity, (b, f) radial velocity, (c, d) vertical cross section of (c) reflectivity and (d) radial velocity at 0.5° elevation at (a, b, c) 18:51 BT, (d, e, f) 19:55 BT 12 April 2020(The baselines in Figs.7c, 7d are “PQ”; the dashed black arrow in Fig.7d represents the rear inflow sunk to the low level; in Fig.7f, black cross represents the stations with observed 10 m wind speed exceeding scale 13, black circle represents the cyclonic circulation)

19:55,線狀對流移入杭州灣并斷裂成南、北兩段(圖7e中白色箭頭所示),斷裂處前部對應了杭州灣東北部的大風區,最大風速超過27 m·s-1(圖7f)。實況觀測到的13級大風主要出現在該大風帶中。在大風帶東北側,對流演變成螺旋狀(圖7e),徑向速度圖上表現為氣旋式旋轉(圖7f中黑色圓位置)。圖7f中渦旋西南側的旋轉分量與西北氣流一致,嵊泗13級極端大風就位于渦旋西側。

5 結論與討論

2020年4月12日,500 hPa冷渦位于黃海,在冷渦橫槽下擺過程中,華東地區出現了大范圍的雷暴大風,其中處于低渦底部的杭州灣地區出現了12級以上的極端大風。此次過程高低空均為西北氣流控制,500 hPa冷平流明顯強于850 hPa暖平流,屬于高空冷平流強迫類,低層濕度條件差、不穩定能量弱。

在這種環流背景下,杭州灣極端大風的出現是多尺度、多因素共同作用的結果:(1)杭州灣具有不穩定能量,并存在中等強度垂直風切變,有利于海上形成有組織性的對流系統。探空分析表明,杭州灣的大氣層結呈現“X”型,中低層為深厚的干絕熱層,有利于對流中形成較強的下沉氣流。利用DCAPE估算,下沉輻散氣流造成的地面風速約為14~16 m·s-1。(2)風廓線雷達資料表明,對流發生時,中低層的西北風急流達20~26 m·s-1,強的中層急流增強了對流系統后部入流的強度和厚度。在對流系統中下沉氣流的作用下,中層具有高動量的氣流被帶到地面(即動量下傳)。動量下傳的風與對流系統中的下沉輻散氣流疊加,增強了地面風速。(3)杭州灣作為特殊的下墊面在本次極端大風過程中也起到重要作用。在對流系統移入杭州灣的過程中,冷池明顯增強,加上杭州灣水面的摩擦力小,冷池密度流輻散速度遠超過陸地,這也是杭州灣風力增強的重要原因之一。

除了上述原因,杭州灣東北部13級以上大風的出現還與海上熱力、動力條件的不均勻分布及對流入海后形態的變化有關:(1)杭州灣東北部的不穩定能量強于杭州灣西部區域且存在水平風切變,有利于陸地上的對流移入杭州灣東部后強度維持。(2)主體位于上海的線狀對流移入杭州灣后發生斷裂,斷裂處左前方出現了中尺度渦旋,在對流斷裂的前部及渦旋西南側對應了杭州灣東北部的大風區。

導致這次雷暴大風過程預報偏差的原因主要是對沿海海面和陸地熱力、動力及下墊面環境條件對比分析不足以及缺乏相關經驗。此次極端大風對沿海強對流天氣的潛勢和短時臨近預報都有一定的借鑒意義。就潛勢預報而言,在能量和水汽條件較弱的情況下,只要動力條件和環境條件合適,仍然有可能形成雷暴大風。因此需要綜合考慮環境氣流、動量下傳、冷池出流等的疊加效應以及海洋下墊面的影響。就短時臨近預報而言,即使回波高度低、強度較弱,也可能產生強的地面大風;需多關注回波的形態和結構變化,在回波帶斷裂處和出現中尺度渦旋的地方,更容易產生大風。在判斷海陸下墊面對對流發展的影響時,不僅要看溫度的差異,還要關注濕度條件差異,因此用假相當位溫等溫濕綜合變量來分析更合適。本次過程中還有一些問題尚待進一步研究,如嵊泗附近中尺度渦旋形成的原因及其對地面大風產生的增量,入海前后冷池與垂直風切變相對強度對風暴結構的影響等。

致謝:感謝中國氣象局干部培訓學院的俞小鼎老師在本文修改過程中給予的指導。