南北城市功能差異與南北經濟差距

黃少安 謝冬水

一、引言

改革開放以來,中國經濟高歌猛進,取得了巨大的發展成就。然而,在經濟整體高速增長的同時,地區之間的發展卻并不平衡,區域經濟發展分化現象日益突出。從區域經濟發展的格局看,過去幾十年,地區間不平衡主要表現為東中西部發展水平的差距,東南沿海地區的經濟增長速度和質量明顯高于中西部。可是,近年來,尤其是2008年國際金融危機以來,中國地區間不平衡的格局,比較快地由東中西部差距轉變為南北差距,南方經濟增長速度和質量普遍和明顯地高于北方。(1)本文南北方的劃分按照傳統方法以長江—秦嶺—淮河線作為分界線,北方地區包括北京、天津、河北、山西、內蒙古、黑龍江、吉林、遼林、山東、河南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等15個省市自治區,其他16個省市自治區為南方地區(沒有包含香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省)。從經濟總量看,北方地區GDP總量占全國的比重自2008年以來逐年下降,已由2008年的43%降至2019年的35%;從經濟增長速度走勢看,北方地區經濟增速從2008年開始大幅放緩,呈現出停滯和衰退的跡象,而南方地區則保持了相對平穩的發展態勢。2008—2019年北方地區人均GDP年均增長8.32%,而南方年均增長9.42%,北方比南方低1.1個百分點(2)以上數據來源于歷年《中國統計年鑒》和中經網統計數據庫。。當前,南北方經濟差距擴大已成為中國區域經濟發展不平衡的一個新特征,同時也構成了制約未來經濟平衡發展和影響國家長治久安的重大現實問題。

為了探尋中國地區之間經濟差距形成的原因,已有文獻主要從資源要素分布(Fleisher et al.,2010;Banerjee et al.,2020)、地理因素(Liu et al., 2018;Guo et al., 2020)、地區體制環境(樊綱等,2011;Yang et al., 2020)以及地方官員行為特征(Xu,2011;張鵬飛等,2018)等角度,進行了廣泛探討。與現有文獻不同,本文試圖從一個新的視角——南北中心城市增長極功能差異來解釋南北經濟差距。根據區域經濟的增長極理論,中心城市是區域發展的增長極,它不僅自身具有較強的增長能力和創新能力,而且還擁有輻射帶動周邊地區發展的功能,因此,中心城市構成了引領區域經濟增長的一個主要動力(Perroux,1950)。隨著我國經濟進入轉型升級新階段,中心城市正在成為承載發展要素的主要空間形式。增強中心城市的輻射帶動力,已成為我國推動區域經濟協調發展的一項重要戰略。然而,值得注意的是,在經典的增長極理論中(Myrdal,1957),中心城市對周圍地區的經濟輻射作用可能會產生兩種相互對立的效應:回流效應(本文稱虹吸效應)和擴散效應(本文稱帶動效應)。由于這兩種影響效應的作用力量強度不同,使得中心城市對周圍地區的輻射帶動和極化作用在現實中可能展現出不同程度的差異性(朱虹等,2012)。更值得關注的是,中心城市的增長極和極化作用究竟表現如何,還與其自身的創新能力存在很大關聯(黃少安,2019b)。在這種情況下,我們需要思考的問題是,中國南北中心城市對周圍地區的極化作用是否存在差異?如果是,這種極化作用差異與南北經濟差距的關系是什么?其是否構成了擴大我國南北經濟差距的原因?背后又隱含著何種作用機制?

本文試圖從考察我國南北中心城市的極化作用和經濟輻射模式切入,對上述問題作出邏輯一致的解釋。觀察改革開放以來中國城市的發展歷程,我們注意到一個重要現象是,在我國經濟轉型過程中,南北中心城市對周圍地區經濟發展的輻射帶動作用存在顯著差異:南方中心城市與周圍地區的經濟差距較小,經濟一體化程度較高;而北方中心城市與周圍地區的經濟差距非常大,往往中心城市里面非常發達,但其周圍地區卻比較貧困。與此對應的另一個現象是,南方中心城市具有更高的創新能力,其單位科研人員的創新成果產出和單位科研財政的投入產出明顯高于北方(黃少安,2019a)。從區域經濟的增長極理論上講,這意味著南方中心城市對周圍地區的輻射功能主要以帶動效應為主,它在區域經濟增長中扮演了增長極和創新極的角色;而北方中心城市的創新能力和帶動能力明顯弱于南方,它對周圍地區的經濟輻射主要表現為虹吸效應,難以帶動周圍地區共同發展。這種南北中心城市在創新引領和輻射帶動上的功能差異,構成了理解我國南北方地區經濟差距的重要視角。

那么,又是什么造成了南北中心城市的功能差異呢?我們認為,中國城市發展背后不同的形成機制是構成南北城市功能差異的重要因素。在我國經濟轉型時期的城市發展過程中,南方地區更多地依靠市場機制主導形成城市,中心城市與周圍地區能夠相互輸送發展能量,形成了經濟一體化的發展模式,本文稱這種模式為“經濟有機體”;而北方地區的城市則更多依靠計劃手段,把各種資源堆積在一堆,形成了中心城市向周圍地區單向吸取資源但卻沒有相互輸送發展能量的發展模式,本文稱這種模式為“資源堆”(黃少安,2019b)。這種南北城市形成機制下的經濟有機體和資源堆之間的差異體現在:南方中心城市具有很強的創新能力和輻射帶動能力,有效地帶動了區域經濟發展;而北方中心城市的創新能力和輻射帶動能力則相對較弱,難以帶動區域經濟協調發展,最終導致南北方地區經濟差距擴大。

基于中國現實數據,本文對上述理論邏輯進行了嚴格的實證檢驗。我們首先從經濟收斂模型出發,運用各省域內中心城市與外圍城市數據,展開中心城市經濟功能的識別和極化作用差異的分析。結果顯示,南方中心城市顯著帶動了周圍地區的經濟增長,而北方中心城市對周圍地區的影響主要表現為虹吸效應,沒有帶動周圍地區共同發展。接著,通過選取中心城市帶動能力指標和創新能力指標作為衡量中心城市極化作用差異的代理變量,考察南北中心城市極化作用差異與南北經濟差距的關系。實證結果表明,南北中心城市極化作用差異對南北經濟差距存在顯著影響,中心城市的創新能力及其對周圍地區的輻射帶動能力越強,越將推動區域整體的經濟增長。進一步對導致南北中心城市功能差異的原因進行研究發現,城市形成機制是決定南北中心城市功能差異的重要因素,越是依靠市場機制形成和發展城市的地區,中心城市的輻射帶動能力和創新能力越強,并通過這一機制最終促進了區域整體的經濟增長。

與已有文獻相比,本文的特點和貢獻主要體現在以下三個方面:第一,已有關于中國區域經濟差距的研究主要以東中西部地區差距為研究對象,鮮有文獻直接研究南北地區經濟差距并進行嚴謹的實證分析,本文將研究對象延伸到南北地區經濟差距,對中國區域經濟差距的這一新特征及其成因進行理論和實證研究,有助于拓展有關區域差距方面的研究維度;第二,雖然關于中國區域經濟差距影響因素的文獻非常豐富,但鮮有文獻研究南北中心城市功能差異是否以及如何影響南北經濟差距,本文在識別南北中心城市極化作用差異的基礎上,從輻射帶動能力和創新能力角度構建了南北中心城市極化作用差異指標,細致研究了中心城市極化作用差異對地區經濟增長的影響,為探尋中國南北經濟差距的成因提供了一個新視角;第三,本文不但實證驗證了南北中心城市極化作用差異影響南北經濟差距的可能性,還從城市形成機制的角度考察了這一可能性的作用機制,有助于為探尋中國南北經濟差距的成因提供完整的邏輯鏈條,也為國家制定相關促進南北經濟協調發展的政策提供了參考依據。

本文余下內容安排如下:第二部分在經驗事實和理論文獻基礎上,提出理論假說;第三部分是實證模型設定和數據說明,第四部分實證檢驗南北中心城市功能差異與南北經濟差距的關系;第五部分探討南北中心城市功能差異影響地區經濟增長的作用機制;第六部分是結論與政策啟示。

二、理論假說:南北中心城市極化作用差異導致南北經濟差距

關于中國地區之間經濟差距問題,已有文獻主要圍繞東中西部地區經濟發展差距的形成原因展開了大量研究,并提出了眾多解釋。其中,較為傳統的解釋是基于新古典經濟增長理論的框架,從資源要素分布差異的視角,探討人力資本(姚先國、張海峰,2008;劉智勇等,2018;Fleisher et al.,2010)、交通基礎設施(張學良,2012;Chen and Haynes,2017;Banerjee et al.,2020)、外商直接投資(Wei et al.,2009;Lessmann, 2013;Wu et al., 2019)、金融發展(林毅夫、孫希芳,2008;Lee et al.,2012)等因素對各地區經濟差異的影響。然而,正如North and Thomas(1973)所指出的,這些因素仍是增長,而不是增長的原因。也有一些文獻從地理因素的角度出發,強調氣候、區位、經濟集聚等地理因素在地區經濟績效差距中扮演了重要角色(Bao et al., 2002;Liu et al., 2018;Guo et al., 2020;陸銘等,2019)。毋庸置疑,地理因素對于地區經濟增長至關重要。然而,地理因素本身是相對固定的,而地區間經濟差距卻是變化的,這意味著地理因素難以對地區之間的經濟差距作出積極解釋。為了彌補以上因素在解釋地區經濟差距中的不足,經濟發展理論更為重視對制度因素的探討(North,1990;Acemoglu et al., 2001)。圍繞中國區域經濟差距問題,這些研究制度因素的文獻或者從地區體制環境差異的角度出發,強調市場化改革(樊綱等,2011;韋倩等,2014;Yang et al., 2020)、所有制結構(劉瑞明,2011;盛來運等,2018;Huang, 2019)、政府發展戰略和傾斜性政策(林毅夫、劉培林,2003;Lau,2010;Hao et al., 2020)等因素對地區經濟差距的影響;或者基于經濟分權和地方政府競爭的制度背景,從地方官員行為特征差異的視角來解釋地區間經濟績效差距(Xu,2011;劉明興等,2015;鄧宏圖、宋高燕,2016;張鵬飛等,2018)。

上述文獻為我們理解中國地區差距提供了有價值的洞見,但是在研究區域經濟差距的決定因素時,絕大多數文獻忽略了城市功能差異對地區經濟差距的可能影響。當前,中國正處在經濟轉型和快速的城市化進程中,中心城市對區域經濟發展的作用日益凸顯,這是中國地區經濟發展分化的一種重要制度背景。尤其值得關注的是,在城市的形成和發展過程中,我國南北方中心城市的形成機制和經濟功能存在著明顯差異。因此,如果不考慮經濟轉型過程中城市功能差異這一事實,將難以完整地揭示影響我國南北經濟差距的真正原因。基于此,本文試圖將城市功能差異、城市形成機制與南北經濟差距納入同一個分析框架,系統研究我國南北中心城市功能差異對南北經濟差距的影響及其作用機制。

(一)南北中心城市極化作用差異的經驗事實

根據區域經濟增長極理論,區域內部各城市的經濟規模和經濟實力一般不對等,存在一個或多個中心城市,這些中心城市構成了區域經濟的增長極,它們對周圍地區的經濟發展具有不同程度的輻射帶動作用。這種輻射帶動作用由兩種不同的作用力量——帶動效應和虹吸效應共同構成。如果中心城市的發展能夠向周圍地區提供經濟服務、輸出資源要素和經濟活動,則中心城市對外圍地區的經濟輻射將主要表現為帶動效應,能夠拉動周圍地區共同發展;相反,如果中心城市的發展只是單向地向周圍吸取資源,則中心城市對外圍地區的經濟輻射將主要表現為虹吸效應,難以對周圍地區產生有效的輻射帶動作用,從而導致中心城市與周圍地區經濟發展差距擴大(Myrdal,1957)。此外,中心城市的增長極效應還體現在其自身的創新能力上。因此,我們在既有增長極理論基礎上,引申一個“創新極”或“創新增長極”概念。一般來說,(科學、技術、管理的)創新性成果、創新性產業、創新性企業、創新性思維發生于中心城市,然后向周圍擴散。如果中心城市的創新能力強,將會在區域經濟中扮演重要的創新極角色,影響和帶動周圍地區的創新活動和經濟發展。從這個意義上說,要想深入理解我國南北方地區經濟差距擴大的原因,我們需要對南北中心城市的極化作用,即南北中心城市輻射帶動能力和創新能力的具體表現進行探討。這正是本文要研究的核心問題之一。

為了比較各地區中心城市的極化作用差異,首先需要選擇中心城市。根據本文的研究實際,我們采用如下標準確定中心城市:第一,規模標準。衡量城市規模的大小,通常看城市的中心城區常住人口規模,一般而言,中心城市的中心城區人口規模需在300萬以上;第二,行政等級標準。中國的城市具有鮮明的行政等級特征(魏后凱,2014),直轄市、省會城市、副省級城市在區域經濟發展中處于主導地位,具有較強的輻射帶動能力,它們一般是國家或區域經濟的中心城市。基于以上標準,本文確定了36個城市作為中心城市。(3)這些城市包括:處在北方的北京、天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽、大連、長春、哈爾濱、濟南、青島、鄭州、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊,處在南方的上海、南京、蘇州、杭州、寧波、合肥、福州、廈門、南昌、武漢、長沙、廣州、深圳、南寧、海口、重慶、成都、貴陽、昆明(拉薩由于數據缺失嚴重,沒有包括)。在確定中心城市后,另一項基礎性工作是要選取中心城市的周圍區域。由于本文主要關注南北中心城市對周圍地區(主要是周圍中小城市和農村)的輻射帶動功能,探討南北中心城市的形成機制、功能差異與南北經濟差距的關系,既要區別中心城市與周圍腹地的經濟聯系,又要考慮南北方不同地區的可比性,突出南北經濟發展的“中心—外圍”功能差異。因此,我們根據城市行政區劃關系和中心城市經濟擴張的層次,以省級行政區域為劃分標準,選擇同一省份下的其他城市作為中心城市的周圍區域。具體來說,對于直轄市,我們借鑒朱虹等(2012)的方法,將直轄市下轄的區縣劃分為“中心城區”和“郊區”,并將中心城區的各個區視作一個整體而不是作為獨立的樣本,以此把中心城區統一視為直轄市的“中心城市”,而把各個郊區視為中心城市的周圍區域。(4)參照各直轄市傳統的對中心城區和郊區的劃分標準,本文選取的北京市的郊區包括大興、通州、順義、昌平、門頭溝、房山、懷柔、平谷、密云、延慶共10個區,其他區為中心城區;上海市的郊區包括閔行、寶山、嘉定、金山、松江、青浦、奉賢、崇明共8個區,其他區為中心城區;天津市的郊區包括寧河、靜海、寶坻、武清、薊州共5個區,其他區為中心城區;重慶市的郊區包括萬州區、黔江區、梁平縣、城口縣、豐都縣、墊江縣、武隆區、忠縣、開州區、云陽縣、奉節縣、巫山縣、巫溪縣、石柱縣、秀山縣、酉陽縣、彭水縣共17個區縣,其他區為中心城區。對于各個省份的中心城市與周圍區域的選取,考慮到中國的城市一般下轄幾個市轄區和數個離市中心很遠的縣及縣級市,因此,我們選取各省份中心城市的市轄區作為衡量中心城市極化作用的度量區域,而根據《中國城市統計年鑒》和各省統計年鑒所能獲得的地級市數據,把同一省份下除中心城市以外的地級市作為中心城市的周圍區域,以此考察中心城市市轄區對周圍中小城市和農村的輻射帶動模式。

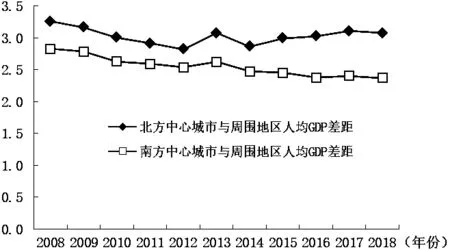

圖1 南北中心城市輻射帶動能力比較

基于以上關于“中心—外圍”區域的設計,圖1從輻射帶動能力的角度比較了南北中心城市的極化作用差異。由圖1可以看出,北方中心城市與周圍地區的人均GDP差距非常大,南方的中心城市與周圍地區也有差距,但差距相對較小。這說明雖然我國南方和北方都有中心城市,可是南北方中心城市的增長極效應和極化作用卻存在明顯差異:南方中心城市的輻射帶動功能相對較強,中心城市的經濟增長能夠帶動周圍地區共同發展;而北方中心城市對周圍地區的輻射帶動力則相對較弱,難以帶動周圍地區的經濟齊頭并進。從經濟輻射功能上講,這意味著南方中心城市對周圍地區的經濟輻射以帶動效應為主,中心城市與周圍地區具有相互依存、共同增長、相互輸送發展能量的特征。而北方中心城市對周圍地區的經濟影響只有單向的虹吸效應,沒有相互輸送發展能量,區域經濟一體化水平較低。

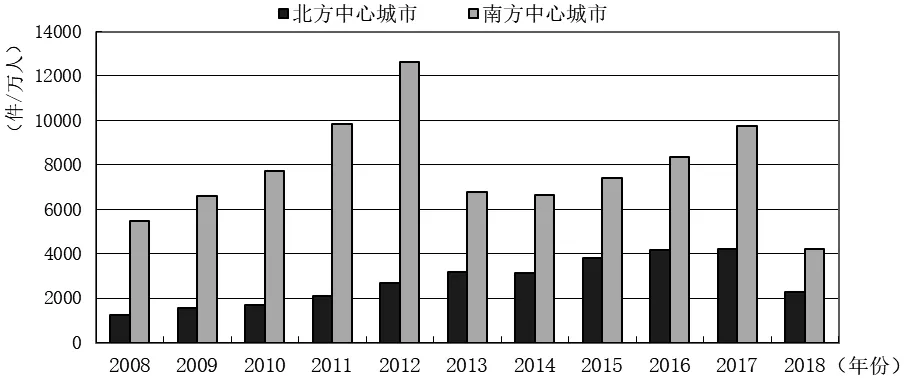

圖2 南北中心城市創新能力比較(專利申請量/科學研究和技術服務從業人數)數據來源:專利申請量來自中國研究數據服務平臺(CNRDS)創新專利研究(CIRD),科學研究和技術服務從業人數來自《中國城市統計年鑒》。

圖2進一步從創新能力角度展示了南北中心城市的極化作用差異。關于城市創新能力,已有研究主要側重于關注城市總的創新投入或創新產出。本文認為,衡量一個城市的創新能力不是看絕對的人才隊伍和科研投入,而是單位科研人員的創新成果產出和單位科研投入的投入產出,還有科研成果轉化為生產力的轉化率的產出。基于此,我們從“專利申請量/科學研究和技術服務從業人數”的角度構建城市創新能力指標。由圖2可知,南北方中心城市之間該項指標相差懸殊,南方中心城市平均的創新能力指標遠高于北方地區。綜合圖1和圖2,我們不難判斷,南北方中心城市的極化作用(帶動能力和創新能力)存在明顯差距:南方中心城市作為區域經濟增長極和創新極,其帶動能力和創新能力明顯高于北方。那么,我國南北方中心城市極化作用差距背后的決定因素又是什么?這種極化作用的差距將如何影響南北經濟差距?下文將從南北方城市形成機制差異的視角出發,探討南北中心城市的形成機制、功能差異與南北經濟差距之間的關系和邏輯機制。

(二)城市形成機制、南北城市功能差異與南北經濟差距

通過上述分析可知,南北中心城市的極化作用存在很大差距,這是當前中國南北城市發展過程中的一個特征事實。然而,關于南北方中心城市極化作用差異的原因及其對南北經濟差距的影響,尚未受到足夠的重視和深入的研究。本文認為,南北中心城市功能差異與城市形成機制存在緊密的關聯。一個中心城市能否成為增長極和創新極、極化作用能否擴散,取決于城市形成和發展機制,取決于主要是“城”還是“市”。城,是計劃和權力型的,是吸納性的,是封閉性的;市,是市場和利益型的,是互通互利的,是開放性的。中國絕大多數的城市居于兩者之間,北方城市普遍更傾向于“城”。

改革開放以來,中國處在一個由傳統計劃經濟向市場經濟轉型的發展過程之中。資源配置采用市場競爭機制和政府分配機制相結合的雙軌制,是這一經濟轉型的一個重要特征。內嵌于這一經濟轉型背景,中國城市的形成和發展也具有明顯的雙軌制特征,依靠市場競爭機制與政府行政機制共同配置資源,構成了中國轉型時期城市形成和發展的獨特方式(蔡昉、都陽,2003)。如果進一步觀察中國城市的發展歷程,可以發現一個鮮明的事實,這種雙軌制城市形成機制在南北方地區具有不同的表現:北方地區在城市形成機制上仍然具有濃厚的政府主導特征,大城市的建設更多依賴政府力量和計劃手段;而南方地區城市的市場機制相對更為健全,大城市的發展更多依靠市場競爭機制配置資源。值得注意的是,在北方地區這種依靠政府力量主導的城市形成機制中,城市資源配置往往存在明顯的行政等級偏向特征,即政府在資源分配、政策傾斜等方面存在偏愛行政等級較高城市的傾向(Davis and Henderson,2003;魏后凱,2014)。這樣,處在更高行政級別上的城市,往往享有更多的發展機會和對各種資源的優先支配權,并且能夠通過采取包括投資、土地供給、稅收優惠等政策干預行為,對要素流動、產業分布和城市體系產生重要影響(王垚等,2015;江艇等,2018)。在這種依靠政府力量主導的城市形成機制下,中心城市由于擁有行政級別優勢和權力中心優勢,往往容易形成強大的資源吸納能力,像抽水機一樣向周圍地區單向吸取和堆積資源。

受數據獲取困難的限制,本文主要從城市擴張的土地擴張機制和投資擴張機制的角度,來衡量各地區城市形成機制的差異。在當前土地制度下,地方政府壟斷了土地一級市場,壟斷和控制土地供給成為地方政府推動城市擴張和城市經濟增長的重要手段(劉守英,2017)。同時,由于城市形成機制不同,南北方城市土地擴張的市場化程度往往存在較大差距,并由此導致不同城市土地利用效率的差異(陸銘,2011;李力行等,2016;Chen and Kung.2016)。基于此,本文采用各中心城市“市轄區非農業GDP/土地出讓面積”表示城市土地擴張機制差異,該比值越高,說明該城市在形成和擴張過程中越是依靠市場機制配置土地資源,從而土地出讓面積的利用效率越高。對于城市投資擴張機制差異,本文采用各中心城市“非國有經濟投資/全社會固定資產投資”表示,該比值越高,意味著該城市在形成和發展過程中資本投資的市場化程度越高,更多是依賴市場化的機制配置資本(王小魯等,2018)。表1從上述數據角度描述了南方和北方的對比情況。從表1可以看出,北方中心城市的土地出讓面積利用效率和非國有經濟投資比重明顯低于南方,這在一定程度反映了南北方中心城市在城市資源配置機制和城市形成機制上的差異,說明南方地區城市的形成和發展主要依靠市場機制配置資源,而北方地區的城市則更多依靠行政力量來配置資源。

我們認為,南北方城市形成機制的差異,對南北中心城市經濟功能存在非常重要的影響。南方的城市在市場機制推動下,主要通過產業鏈、產業集聚、勞動力流動等途徑,依靠專業化分工、產業互補以及知識和技術的擴散來發展城市。在這種城市形成機制下,中心城市與周圍地區能夠相互提供經濟服務、輸送發展能量,從而形成了一個以中心城市為增長極和創新極、中心—外圍地區相互依存和協調發展的經濟有機體。相反,北方的城市在資源配置方面更多是依靠計劃手段和行政機制。在北方的這種情況下,中心城市由于擁有較多的行政權力和管理權限,往往容易憑借行政優勢向周圍地區吸取和堆積資源,把各種資源吸納在一塊,形成了一個資源向中心城市單向流動和高度集中的資源堆。

表1 南北方中心城市的城市形成機制比較(2008—2018年)

數據來源:歷年《中國國土資源統計年鑒》、《中國城市統計年鑒》和歷年各城市的統計年鑒。

由此可見,正是城市形成機制的差異導致南北中心城市的經濟功能迥然不同。南方地區依靠市場機制形成的“經濟有機體型”城市是開放的、互動的,它有助于促進生產要素和創新資源的集聚和擴散,提高生產要素和創新資源的利用效率,從而使得中心城市能夠成為區域經濟的增長極和創新極,有效地帶動周圍地區的創新活動和經濟發展;而北方地區依靠行政機制形成的“資源堆型”城市則是資源的單向流動,這種城市形成機制降低了生產要素和創新資源的利用效率,使得中心城市難以扮演增長極和創新極角色,無法有效帶動周圍地區的創新活動和經濟發展。

這種城市形成機制差異下的南北中心城市極化作用差距,對我國南北地區的經濟差距產生了深遠影響。從理論上講,城市具有明顯的集聚經濟效應,在城市化進程中,城市規模被認為是影響現代經濟增長的重要因素(Henderson,2003;Combes et al.,2012)。在這一理論背景下,現有關于中國城市化的研究也主要傾向于關注城市規模與經濟增長的關系,認為中國的城市規模普遍較小,限制了集聚效應的發揮,主張擴大城市規模、發揮大城市的集聚效應來推動地區經濟增長(Au and Henderson,2006;王小魯,2010;陸銘等,2019)。然而,通過本文的分析我們認為,就城市化對經濟增長的作用而言,問題的關鍵不在于大城市的規模有多大,更為值得關注的是這些大城市的經濟功能是什么,它們是在何種機制下形成和發展的。那些依靠行政機制向周圍地區吸取資源形成的大城市,不但無法發揮對區域經濟的增長帶動作用,反而可能對區域內整體經濟增長產生抑制作用。具體而言,在我國南北地區不同的城市形成機制下,南方地區的中心城市依靠市場機制形成了一個經濟有機體,中心城市作為區域經濟的增長極和創新極,對周圍地區具有強大的輻射帶動能力,成為了引領區域經濟高質量發展的動力源,有效地推動了區域經濟整體的協調發展;而北方地區中心城市的建設主要依靠行政機制構成了一個資源堆,這種資源堆類型的發展模式抑制了中心城市的創新能力和輻射帶動能力,使得中心城市對周圍地區的經濟影響主要表現為虹吸效應。在這種虹吸效應作用下,中心城市的發展往往建立在剝奪周圍地區發展機會、犧牲周圍地區利益的基礎上。因此,北方中心城市的經濟增長不但無法引領周圍地區發展,反而拉大了中心城市和周圍地區的經濟差距,從而在整體上抑制了地區經濟增長,最終導致南北地區經濟差距擴大。

綜上所述,南北中心城市的功能差異是導致南北經濟差距擴大的重要原因。南方中心城市在市場機制作用下構成了一個經濟有機體,中心城市的創新極力量和增長極力量很大,能夠帶動周圍地區齊頭并進、共同發展,從而推動地區經濟高速增長;而北方中心城市在行政機制作用下構成了一個各種資源向中心城市堆積的資源堆,中心城市未能發揮應有的創新極作用和輻射帶動作用,難以促進周圍地區的經濟增長,最終導致南北經濟差距拉大。基于以上理論分析,我們提出以下三個有待檢驗的理論假說:

假說1:我國南北中心城市的極化作用存在顯著差距,南方中心城市的輻射帶動能力和創新能力較強,它對周圍地區的經濟輻射主要表現為帶動效應,而北方中心城市對周圍地區的經濟輻射則主要表現為虹吸效應。

假說2:南北中心城市極化作用差異是影響南北經濟差距的重要原因。一個地區的中心城市越是缺乏創新能力和輻射帶動能力,成為資源堆型城市,越不利于本地區整體的經濟增長。

假說3:城市形成機制決定了中心城市對周圍地區發揮何種經濟功能。依靠市場機制形成的城市,中心城市對周圍地區會產生強大的帶動效應,從而推動地區經濟增長;而依靠行政機制形成的城市,中心城市對周圍地區的影響主要表現為虹吸效應,從而抑制地區整體的經濟增長。

三、實證模型與數據來源

(一) 實證模型的設定

為了檢驗上述理論假設,本文首先需要考察南北中心城市對周圍地區的增長極和極化作用是否存在差異。基于此,我們構建如下計量模型:

ln(yivt/yivt-1)=α0+α1ln(gict/gict-1)+α2ln(yivt-1)+α3Xivt+μv+λt+εivt

(1)

其中,i,v,c,t分別表示省份、外圍城市、中心城市與年份。yivt為i省份的v外圍城市在t時期的人均GDP,yivt-1為其初始時期的人均GDP,ln(yivt/yivt-1)是i省份的v外圍城市在t時期的人均GDP增長率,核心解釋變量ln(gict/gict-1)為i省份的c中心城市在t時期的人均GDP增長率。α1刻畫了中心城市對周圍地區的極化作用差異,如果α1顯著為正,表明中心城市對周圍區域的經濟增長存在促進帶動作用,即中心城市經濟增長對周圍地區的影響主要表現為帶動效應,反之則是表現為虹吸效應。α2刻畫了經濟增長的條件收斂性問題,如果α2顯著為負,則意味著各地區的經濟增長存在條件收斂。α0為常數項,εivt表示隨機誤差項。μv代表不隨年份變化的個體固定效應,λi是時間固定效應。

X是一組城市層面的控制變量,根據既有的研究文獻,我們主要引入以下變量作為控制變量:產業結構(indus),用第二產業產值與所在城市全市GDP的比值表示;投資率(invest),為固定資產投資與全市GDP的比值;人力資本(edu),為普通高等學校在校人數占總人數的比重;政府規模(gov),用政府預算內支出與所在城市全市GDP的比值表示;金融發展(fd),用各城市金融機構貸款余額與全市GDP的比值表示;城市規模(lnscale),用城市總人口的對數值表示。

本文研究的一個核心目的在于考察南北中心城市功能差異對南北經濟差距的影響。為了探究這一問題,驗證理論假說2,我們構建如下計量模型:

growthikt=β0+β1poleikt+δXikt+μk+λt+εikt

(2)

其中,被解釋變量growthikt為i省份的k城市在t年全市的經濟增長速度,分別用人均GDP增長率(pgr)和GDP增長率(gr)進行衡量,定義為:人均GDP增長率=(當年全市人均實際地區生產總值-上年全市人均實際地區生產總值)/上年全市人均實際地區生產總值,GDP增長率=(當年全市實際地區生產總值-上年全市實際地區生產總值)/上年全市實際地區生產總值。poleikt是本文的核心解釋變量,代表中心城市極化作用差異程度,根據本文的理論分析,我們分別從中心城市的帶動能力和創新能力兩個方面進行度量。其中,中心城市帶動能力采用各個外圍城市與其所在省份對應的中心城市人均實際地區生產總值之比值(rpgdp)來衡量,該比值越大,意味著該外圍城市與中心城市的經濟差距越小,從而表明中心城市對周圍地區的輻射帶動能力越強。為了檢驗結果的穩健性,本文還選取各外圍城市與中心城市人均實際地區生產總值增長率之差額(rpgr),作為中心城市帶動能力的替代指標進行分析。中心城市創新能力采用各中心城市“專利申請量/科學研究和技術服務從業人數”的對數值(lnpatentp)表示,該比值越大,意味著該中心城市的創新能力越強。此外,我們還采用“專利申請量/科學技術財政支出”(patentexp)來衡量中心城市的創新能力,以進行穩健性檢驗。β1是實證分析最關注的待估參數,它衡量了中心城市極化作用與地區經濟增長速度的關系。如果中心城市的輻射帶動能力和創新能力確實推動了地區經濟增長,那么β1的系數應該顯著為正。

X是一組城市層面的控制變量,包括產業結構(indus)、投資率(invest)、人力資本(edu)、政府規模(gov)、金融發展(fd)、城市規模(lnscale)。β0是常數項,εikt表示隨機誤差項,μk代表城市固定效應,用以控制各城市未觀測到的文化、氣候、地理、資源稟賦等個體特征。λt代表時間固定效應,用以控制經濟周期的影響。

進一步地,為了檢驗城市形成機制對南北城市功能差異與南北經濟差距的影響,驗證理論假說3,我們構建模型(3)和(4)如下:

(3)

growthikt=β0+β1poleikt+β2poleikt×marketikt+β3marketikt+δXikt+μk+λt+εikt

(4)

其中,pole表示中心城市極化作用差異程度,與上文一致,分別從中心城市的帶動能力和創新能力兩個方面進行度量。由于此處只包含中心城市數據,因此,對于中心城市帶動能力采用各省域內外圍與中心城市人均實際地區生產總值之比的平均值來衡量。market為城市形成機制的度量,根據前文的分析,本文分別從中心城市擴張的土地擴張機制和投資擴張機制的角度,來衡量各省份中心城市形成機制的差異。城市形成中的土地擴張機制差異采用各中心城市“市轄區非農業GDP/土地出讓面積”的對數值(lnlande)表示,城市形成中的投資擴張機制差異則采用各中心城市“非國有經濟投資/全社會固定資產投資”(nsoer)表示,這兩個指標的數值越高,意味著城市在形成和發展過程中越是依靠市場化的機制配置資源。考慮到各個變量影響的時滯性,同時也為了減少內生性問題,計量模型(3)中的解釋變量滯后一年。在模型(3)中,z1為本文關注的待估計參數,刻畫了城市形成機制與中心城市極化作用差異的關系。根據本文的假說,我們預期z1顯著為正,即中心城市在形成和發展過程中越是依靠市場化的機制配置資源,其輻射帶動能力和創新能力將越強。Xikt是一系列與計量模型(2)一致的控制變量。

(二) 變量說明和數據來源

本文選取的樣本為2008—2018年地級市及以上城市的統計數據,所選中心城市數據均為市轄區和直轄市的中心城區數據,其他城市數據均為全市數據,對某些城市的個別缺失值通過插值法進行填補。在數據來源上,中心城市專利申請量數據來源于中國研究數據服務平臺(CNRDS)創新專利研究(CIRD),城市形成機制中的中心城市土地擴張機制數據來源于歷年《中國國土資源統計年鑒》,中心城市投資擴張機制數據來源于各中心城市歷年的統計年鑒。其他變量的原始數據均來自《中國城市統計年鑒》、中經網統計數據庫、歷年各省的統計年鑒以及各城市的統計年鑒。需要提及的是,在檢驗中心城市創新能力對區域經濟的影響時,我們將各中心城市的創新能力數據匹配到相應的外圍城市面板數據中進行回歸。

在實證策略上,為了有效檢驗南北中心城市的功能差異及其對南北經濟差距的影響,本文主要將各省份中心城市的經濟增長率、輻射帶動能力、創新能力數據與其周圍城市的數據相匹配進行實證分析。由于在本文的設計中有些省份存在兩個中心城市,因此,對于存在兩個中心城市的省份,我們分別將該省份兩個中心城市的數據均與該省份其他外圍城市的數據進行匹配,用以檢驗中心城市極化作用差異對區域經濟增長的影響。這樣,最后構建了一個包含11期共4422個觀測值的城市面板數據。表2報告了上述主要變量的說明和描述性統計結果。

表2 主要變量說明和描述性統計

四、南北中心城市功能差異與南北經濟差距的實證分析

本部分將從以下幾個方面對南北中心城市功能差異與南北經濟差距的關系進行實證檢驗:首先,考察南北中心城市極化作用的差異性;在此基礎上,檢驗南北中心城市極化作用差異對南北經濟差距的影響;最后,進行穩健性檢驗。

(一) 南北中心城市極化作用差異的實證檢驗

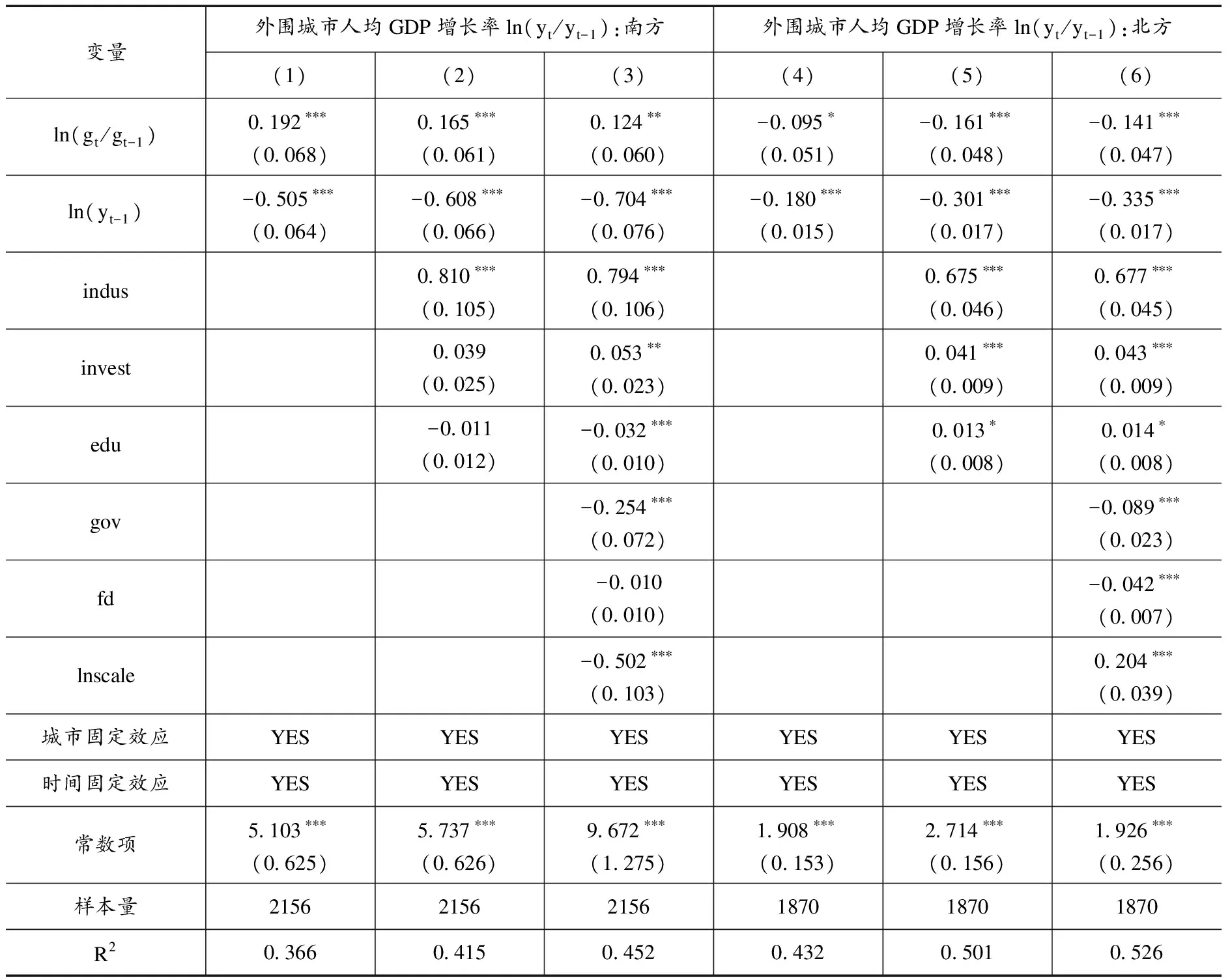

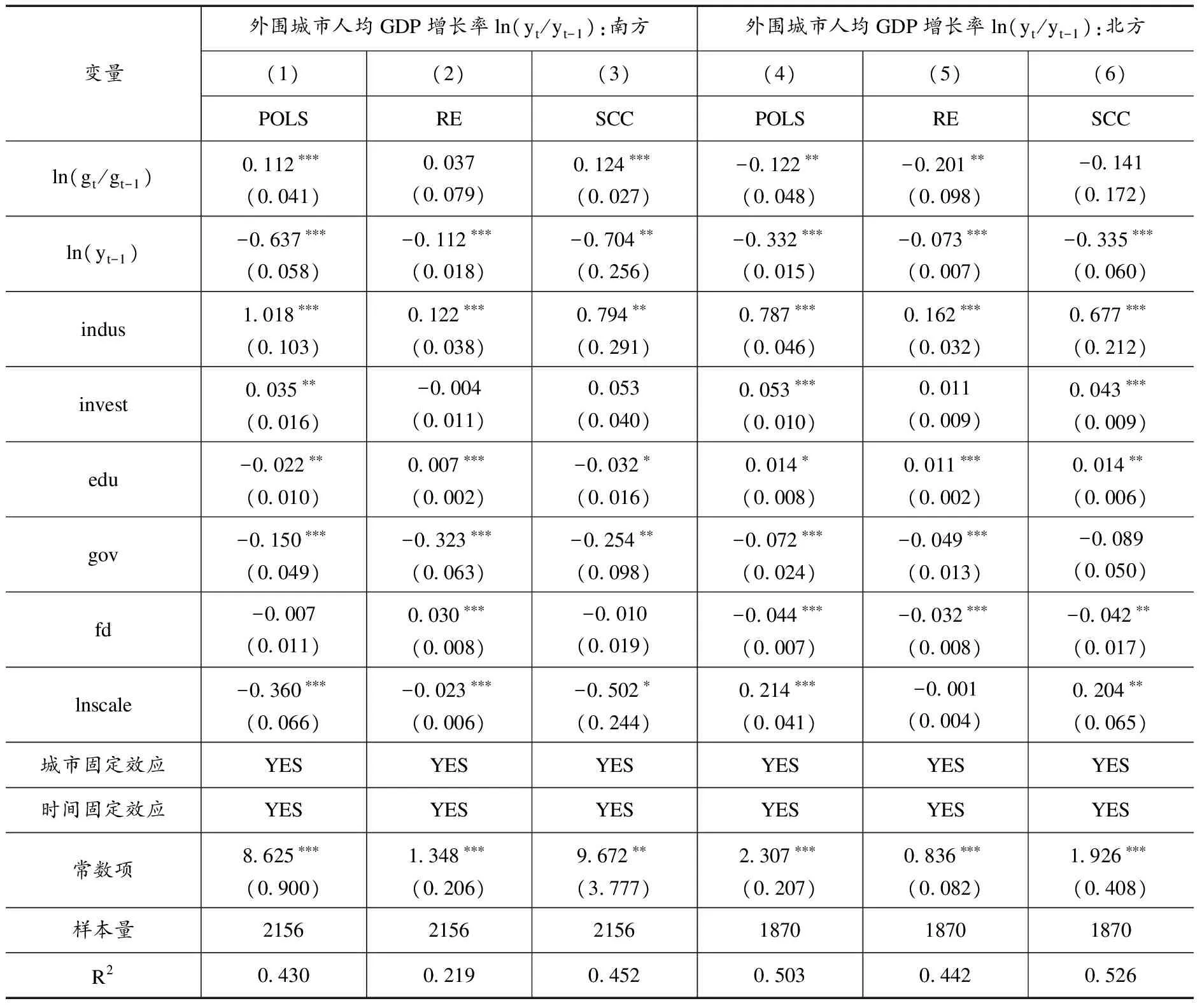

我們首先估計南北中心城市是否存在輻射模式和極化作用的差異性,以檢驗假說1。表3報告了基于計量模型(1)式的固定效應回歸結果。前三列是南方地區的檢驗結果,其中,第(1)列是沒有加入其他控制變量的結果,第(2)、(3)列是依次加入其他控制變量之后的結果,包括產業結構、投資率、人力資本、政府規模、金融發展、城市規模等變量。可以發現,無論是否加入其他控制變量,本文重點關注的中心城市人均GDP增長率的估計系數均顯著為正,這表明南方中心城市的經濟增長對周圍地區具有顯著的帶動和促進作用。

表3后三列報告了北方地區的回歸結果。結果顯示,無論是否加入其他控制變量,中心城市人均GDP增長率的影響系數均顯著為負。這表明,北方中心城市的經濟增長并沒有帶動周圍地區共同發展,反而對周圍地區存在著一定程度的抑制作用。表3的這些結果有力地支持了本文的理論假說1,說明我國南北中心城市的極化作用存在顯著差異,南方中心城市對周圍地區的影響更多地表現為正向的帶動效應,而北方中心城市對周圍地區的影響則主要表現為虹吸效應。此外,在經濟收斂性的檢驗中,外圍城市初始人均GDP的系數在南方和北方地區均為負且通過了1%水平的顯著性檢驗,這說明我國南方和北方地區均存在經濟增長收斂性,即經濟水平越低的地區經濟增長速度越快。

表3 南北方中心城市對周圍地區極化作用差異的檢驗:固定效應模型

為了檢驗各變量參數估計的穩健性,本文在采用固定效應模型進行估計的同時,還使用了混合最小二乘模型(POLS)、隨機效應模型(RE)以及能夠有效處理異方差和序列自相關的固定效應模型(SCC)進行回歸。表4報告了以上回歸模型的估計結果。從結果可以看出,在南方地區,本文關注的中心城市人均GDP增長率的估計系數在POLS模型和SCC模型中依然顯著為正,在RE模型中雖然不顯著但回歸系數依然為正;在北方地區,中心城市人均GDP增長率的估計系數在POLS模型和RE模型中均顯著為負,在SCC模型中雖然不顯著但系數依然保持為負。這些結果在一定程度上說明,本文關于我國南北中心城市存在顯著極化作用差異的結論是穩健的。

拼音中有四個翹舌音的字母,即zh、ch以及sh和r,在這四個拼音教學過程中應當充分考慮其聲母讀音,這是歷年來教學的難點。為此,可以設計一個學生比較熟悉的生活場景,比如招待客人,四位客人到家中做客,他們都戴著帽子,上面分別寫著zh、ch、sh、r四個拼音。客人到家時應當打招呼,客人代號比較難讀,需要將自己的舌頭翹起來,大家一起讀zh、ch、sh、r。學生經過慢慢練習逐漸會讀,請客人進門時再鞏固四個拼音的認讀,這有利于正確地拼讀翹舌音。

表4 南北方中心城市對周圍地區極化作用差異的穩健性檢驗

(二) 南北中心城市功能差異對南北經濟差距的影響

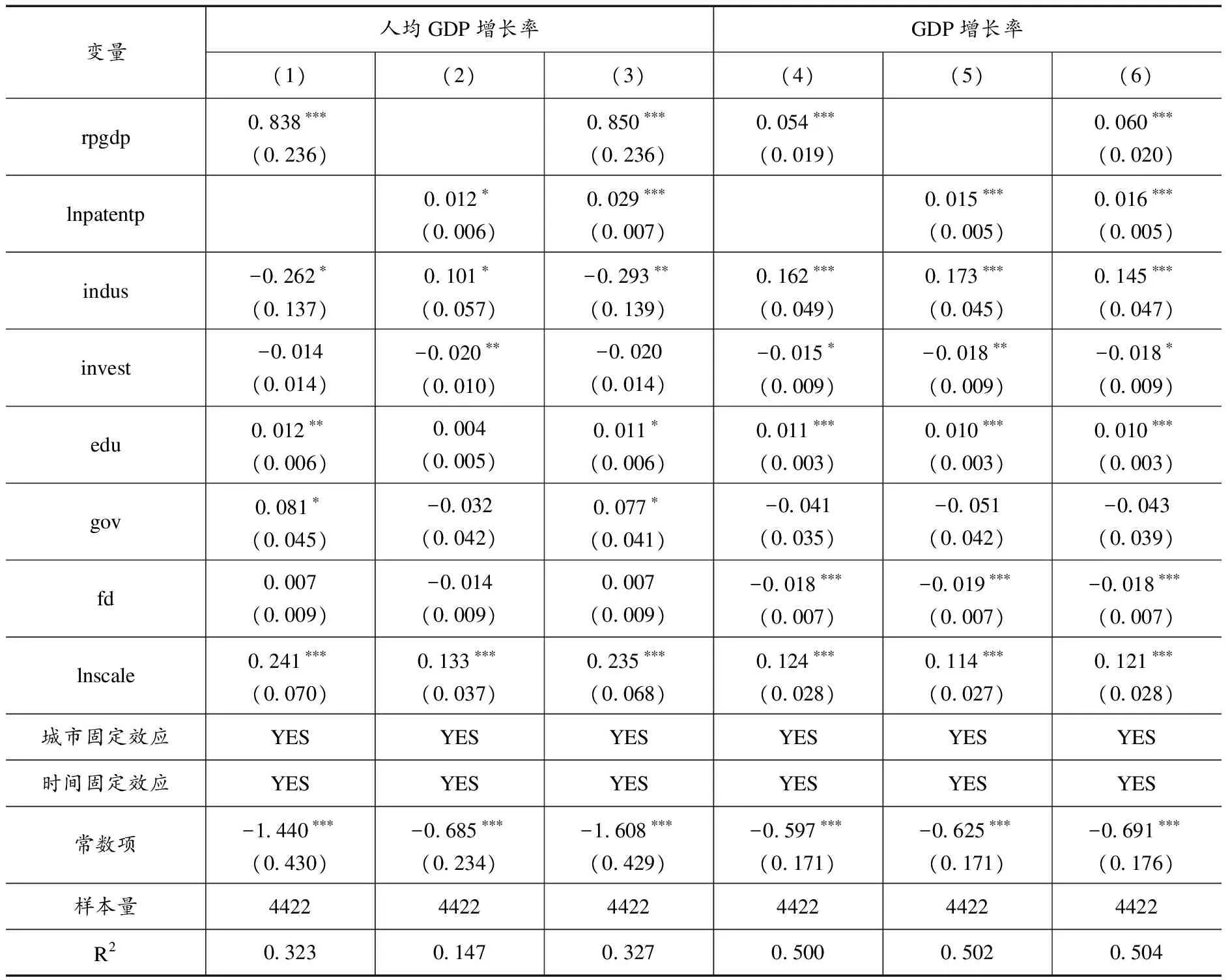

在驗證了南北中心城市確實存在極化作用差異的基礎上,本部分進一步考察中心城市極化作用差異對地區間經濟增長差距的影響。為了控制城市之間較大的異質性和不同時點經濟沖擊的影響,本文后續的實證檢驗均采用固定效應模型進行回歸分析。基于式(2)的計量模型設定,表5報告了中心城市極化作用差異影響地區經濟增長的回歸結果。其中,前三列是以地區實際人均GDP增長率為被解釋變量的回歸結果。第(1)和第(2)列分別考察了中心城市輻射帶動能力、創新能力與地區經濟增長之間的關系,考慮中心城市輻射帶動能力和創新能力之間可能存在某種相關性,第(3)列則將二者都納入到回歸中。從回歸結果可知,本文關心的核心解釋變量——中心城市帶動能力指標和創新能力指標的影響系數均顯著為正,這表明中心城市對周圍地區的輻射帶動能力及其自身的創新能力越強,越將推動地區整體的經濟增長。從影響程度看,中心城市帶動能力(外圍與中心城市人均GDP的比值)每提高1個百分點,地區人均GDP增長率將上升0.838個百分點;中心城市創新能力每提高1個百分點,地區人均GDP增長率將上升0.012個百分點。

表5后三列是以地區實際GDP增長率作為被解釋變量的回歸結果。結果顯示,衡量中心城市帶動能力的指標——外圍與中心城市人均GDP比值的影響系數依然顯著為正,中心城市帶動能力每提高1個百分點,地區GDP增長率將上升0.054個百分點;中心城市創新能力的回歸系數也顯著為正,中心城市創新能力每提高1%,地區整體的經濟增長率將上升0.015個百分點。這些結果印證了本文的理論假說2,說明中心城市極化作用差異確實是導致地區經濟差距擴大的重要原因,一個地區中心城市的創新能力及其對周圍地區經濟發展的輻射帶動能力越強,越可以起到促進本地區整體經濟增長的作用。

表5 中心城市極化作用差異對地區經濟增長的影響:基準回歸

在控制變量中,投資率的影響系數均為負且除第(1)、(3)列外均顯著,人力資本的影響系數均為正且除第(2)列外均顯著,這在一定程度上說明隨著中國經濟進入轉型發展的新階段,投資率對經濟增長的貢獻下降,人力資本的作用日益凸顯;城市規模的影響系數均顯著為正,說明經濟集聚在推動地區經濟增長中發揮了重要作用;產業結構、政府規模、金融發展規模的影響系數符號和顯著性在不同的回歸模型中表現不一致,說明在本文的樣本中這些因素對地區經濟增長的作用還需進一步的觀察和驗證。

(三) 穩健性檢驗

為了檢驗上述結果的穩健性,本文從以下幾個方面進行穩健性檢驗。

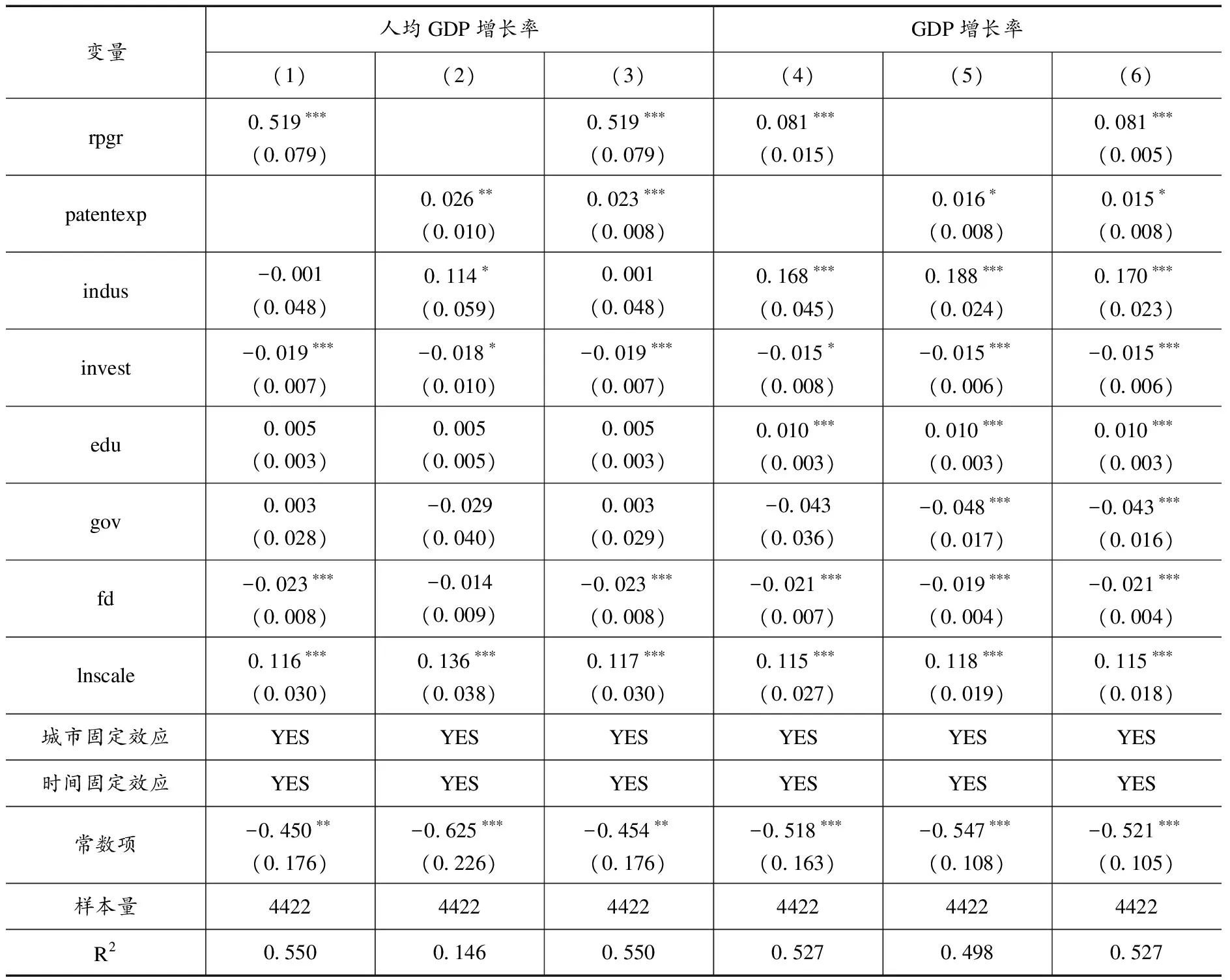

1.替換中心城市極化作用指標。在城市帶動能力指標方面,南北方中心城市帶動能力差異不僅表現為其與周圍地區的人均GDP差距,還反映在經濟增長速度的差距上。因此,我們使用外圍城市與中心城市人均GDP增長率的差額作為解釋變量,考察替換中心城市帶動能力指標的穩健性。在城市創新能力指標方面,考慮到創新能力是一個多維度指標,僅僅從人均科研人員的專利申請量考慮,可能會以偏概全。因此,我們還使用“專利申請量/科學技術財政支出”作為中心城市創新能力的代理變量,進行穩健性檢驗。表6報告了替換中心城市帶動能力指標和創新能力指標的回歸結果。

表6 中心城市極化作用差異影響地區經濟增長的穩健性檢驗:替換核心變量指標

從回歸結果可以看出,替換不同衡量指標后,中心城市帶動能力指標和創新能力指標的系數依然顯著為正,中心城市的輻射帶動能力和創新能力越大,地區經濟增長率越高。這些結果說明本文的實證結果不取決于變量的特定形式,替換核心解釋變量指標對估計結果的穩健性不會產生根本性影響。

2.剔除中心城市的全市樣本。基準回歸中包含了中心城市的全市樣本,這樣可以檢驗中心城市市轄區對其下轄的郊區和郊縣的影響。但是對于北方地區來說,中心城市的輻射帶動能力和創新能力可能在給其下轄的郊區郊縣帶來不利影響的同時,也推動了中心城市市轄區自身的經濟增長。為了避免這一正一負的影響效應可能干擾估計系數,本文剔除中心城市的全市樣本重新進行了回歸。由表7第(1)、(2)列的結果可以看出,中心城市帶動能力和創新能力的回歸系數依然高度顯著為正,說明剔除中心城市的全市樣本沒有對基準回歸結果產生根本性沖擊。

3.剔除直轄市樣本。考慮到在中國的城市層級治理結構和行政體系中,城市行政等級是直接影響城市間資源配置的重要因素(魏后凱,2014;江艇等,2018)。直轄市在權限設置、資源配置、制度安排等方面與其他城市存在明顯差別,其中心城區對周圍郊區的輻射帶動方式也與其他中心城市存在

表7 中心城市極化作用差異影響地區經濟增長的穩健性檢驗:分子樣本估計

一定程度的差異。因此,為避免直轄市樣本對基準回歸結果的干擾,本文剔除直轄市的樣本后重新進行了估計。表7第(3)、(4)列報告了剔除直轄市樣本的回歸結果。從結果可以看出,中心城市帶動能力和創新能力的影響系數依然顯著為正,本文關于中心城市極化作用差異導致區域經濟績效差距的理論假說仍然得到支持。

4.分南北方地區估計。根據本文的理論分析,南北方中心城市輻射帶動功能差異是影響南北經濟差距的重要原因。因此,我們將樣本劃分成南方地區和北方地區進行回歸。表7第(5)、(6)列分別展示了南方地區和北方地區以GDP增長率為被解釋變量的估計結果。從結果可以看出,南方中心城市帶動能力的影響系數在1%水平上顯著為正,而北方中心城市帶動能力的系數為負且不顯著。這支持了本文的理論判斷,說明南方地區中心城市的輻射帶動能力強,它發揮了區域經濟的增長極作用,有效地帶動了區域整體經濟的快速增長,而北方地區中心城市的輻射帶動作用較弱,它更多地是向周圍地區吸取和堆積資源,因而其對地區經濟增長存在一定程度的抑制作用。

五、南北中心城市的形成機制、功能差異與南北經濟差距:機制分析

在上一節中,我們驗證了城市功能差異與地區經濟增長的關系。那么,導致南北中心城市功能差異的原因又是什么?根據本文的理論假說3,南北方不同的城市形成機制是導致南北城市功能迥異的制度根源。為了驗證這一假說,下面我們將首先檢驗城市形成機制與南北中心城市極化作用差異的關系,然后在此基礎上檢驗南北中心城市的形成機制、功能差異與南北經濟差距的關系來驗證這一邏輯機制。

(一) 城市形成機制與南北中心城市功能差異

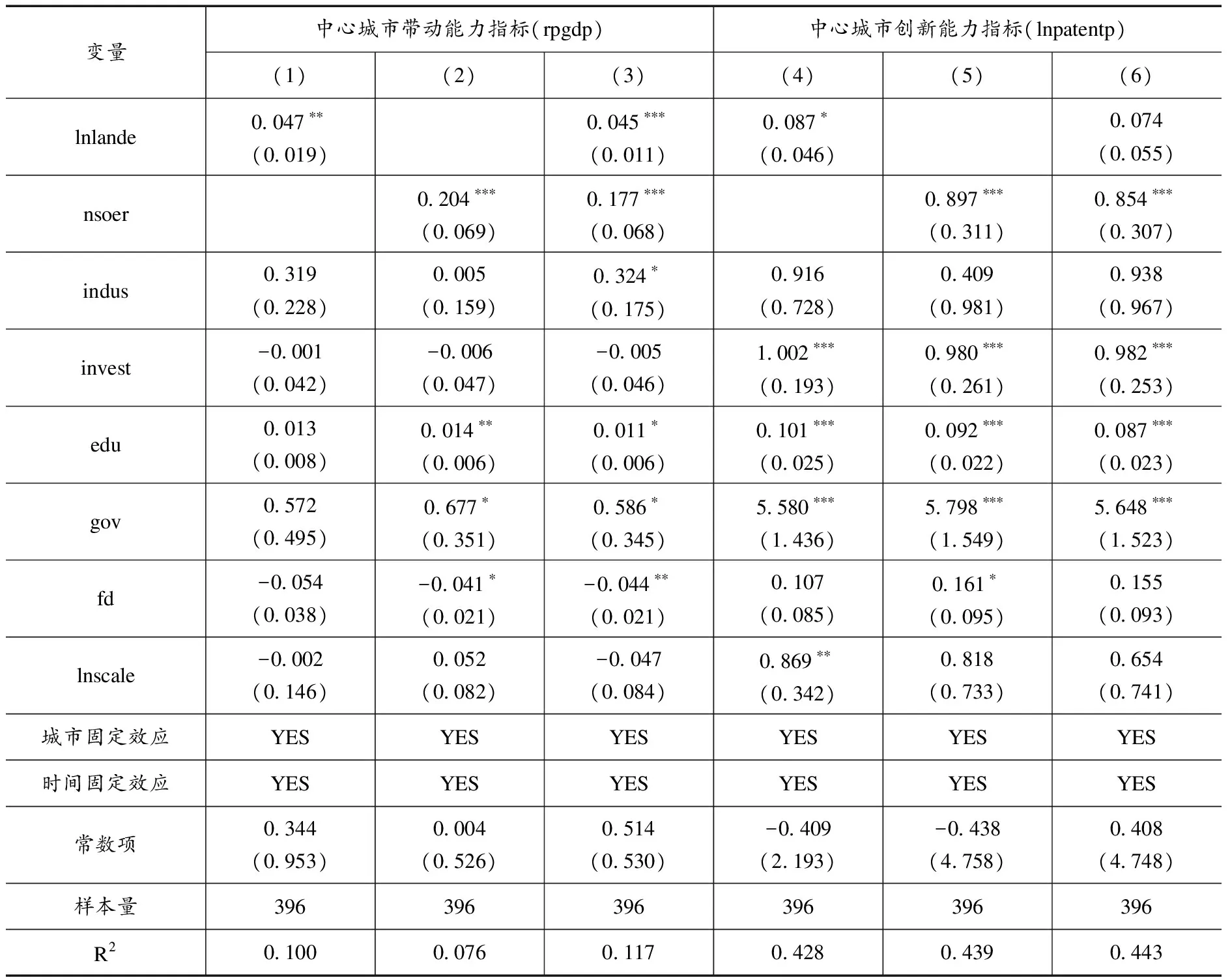

我們首先分析渠道機制的第一個環節:檢驗城市形成機制對南北中心城市極化作用的影響。基于計量模型(3)的設定,表8報告了城市形成機制與中心城市極化作用的回歸結果。前三列是以中心城市帶動能力指標為被解釋變量的回歸結果。結果顯示,本文關心的作為衡量中心城市形成機制的兩個核心解釋變量——土地出讓面積利用效率與非國有經濟投資占比的估計系數均顯著為正。這表明,中心城市在形成和發展過程中越是依靠市場化機制配置資源,越將提高中心城市的輻射帶動作用(表現為縮小中心城市與周圍地區的經濟差距)。具體而言,在城市形成和發展過程中,土地出讓面積利用效率、非國有經濟投資占比分別每上升0.01,中心城市帶動能力將分別提高0.047和0.204。后三列是以中心城市創新能力指標(專利申請量/科研人員)為被解釋變量的回歸結果。結果顯示,非國有經濟投資占比的影響系數均在1%水平上顯著為正,土地出讓面積利用效率的系數在第(4)列中顯著為正,在第(6)列中不顯著但依然為正,這說明中心城市在形成和發展過程中越是依靠市場化機制配置資源,越將增強中心城市的創新能力。這些回歸結果說明,城市形成機制確實是造成中心城市功能差異的重要制度因素,越是依靠市場機制配置資源的中心城市,越容易促進該城市對周圍地區產生帶動效應,縮小該城市與周圍地區的經濟差距,提高其輻射帶動能力和創新能力。

(二) 工具變量檢驗

上述結果一定程度上驗證了城市形成機制是導致中心城市輻射帶動功能差異的原因,但是可能存在內生性問題。原因在于:其一,本文的城市形成機制代理變量本身可能存在測量誤差,導致估計結果有偏;其二,雖然本文已經控制了影響城市功能的各種因素,但仍可能遺漏某些與城市形成機制相關且不可觀測的變量;其三,本文的內生性還可能來自于反向因果關系。為了克服內生性問題的影響,本文嘗試從歷史數據中尋找城市形成機制的工具變量,選用各樣本城市在民國時期設市的歷史作為城市形成機制的工具變量。

表8 城市形成機制對南北中心城市極化作用差異的影響

選擇這個工具變量的原因在于:近代中國城市的發展,經歷了從古代經濟功能并不突出的行政中心型城市,向依靠工商業而得到發展的經濟中心型城市的轉變過程(吳松弟,2014),在這種城市轉型過程中,城市建制市的設立是反映城市功能轉型的重要事件。民國時期全國共設立了151個市,這些城市設立的早晚和過程有所不同,當時的中央政府批準建立市的標準,主要不是依據城市的行政級別而是根據人口和稅收的標準。例如,1930年5月,國民政府頒布了《市組織法》,將市分為直屬于行政院的院轄市和直屬于省政府的省轄市。規定省轄市的設立標準是:人口在30萬以上;或是人口在20萬以上,但所收營業稅、牌照稅、土地稅每年合計必須占該地總收入的一半以上(吳松弟,2014)。因此,各樣本城市設市的早晚,一定程度上反映了該城市歷史上的經濟發展程度和市場化程度。而各樣本城市歷史上的經濟發展程度和市場化程度具有路徑依賴和歷史連貫性,能夠影響現今的城市形成機制狀態。此外,在控制城市層面的經濟變量、地區和時間固定效應后,城市歷史上的經濟發展程度和市場化程度應僅通過現今的城市形成機制影響城市的經濟功能,因此本文選擇各樣本城市設市的歷史作為工具變量(ln estab_city)。城市設市歷史為從設市的時間(年)到樣本時點(年)之間間隔的年數(取對數)。關于各樣本城市設市的歷史數據來源于吳松弟(2014)主編的《中國近代經濟地理(第1卷)》。

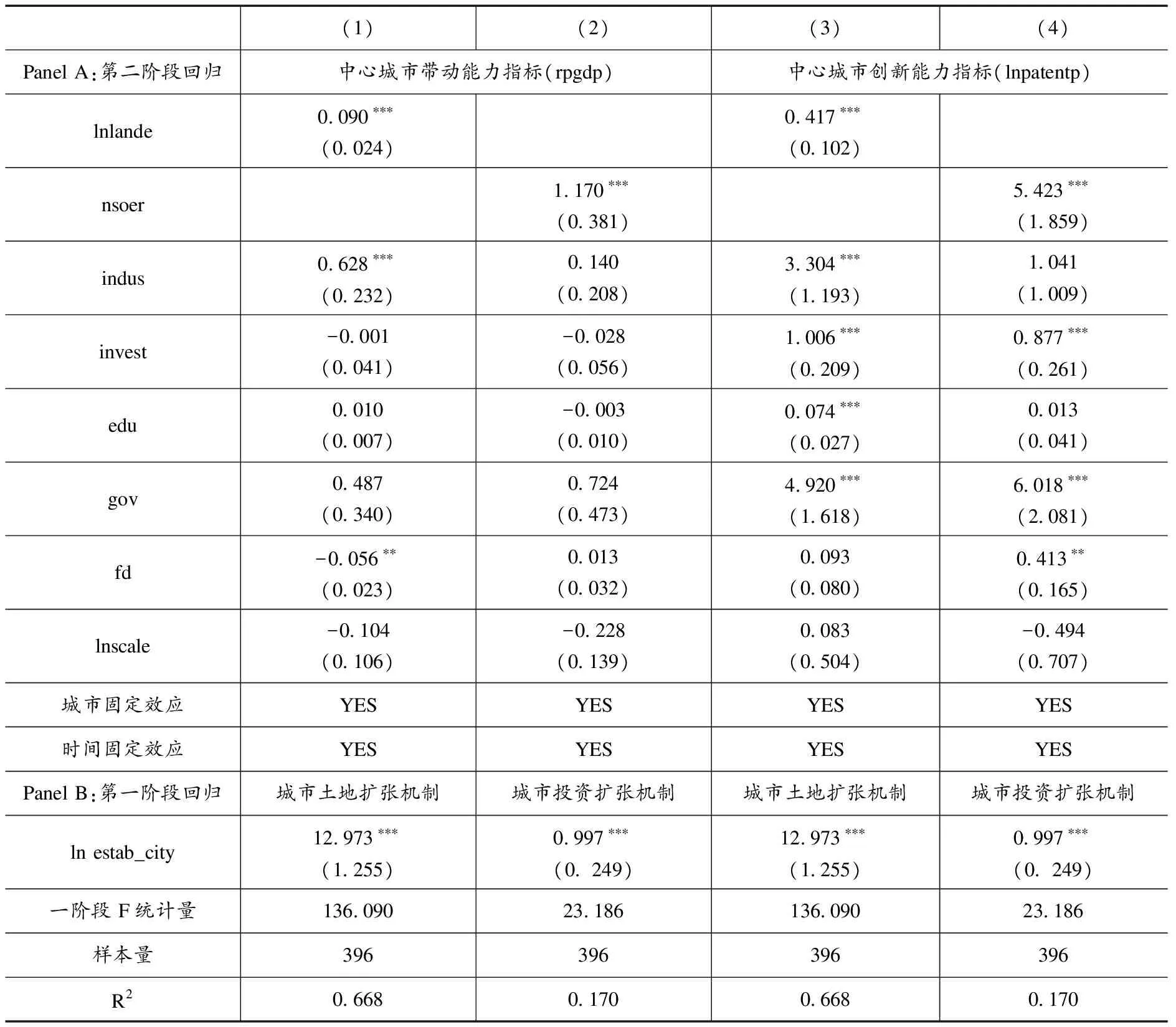

表9 城市形成機制與城市功能差異:工具變量回歸(2SLS)

表9展示了使用工具變量的固定效應兩階段最小二乘法(2SLS)估計結果。從Panel B展示的第一階段回歸結果來看,工具變量回歸系數的符號和顯著性均符合我們的理論預期,這說明本文選擇的工具變量是合理的。從工具變量的有效性來看,弱工具變量檢驗的F統計量的值均遠大于臨界值10,因此,不用擔心存在弱工具變量問題。Panel A展示了第二階段回歸結果,其中第(1)和(2)列是以中心城市帶動能力指標為被解釋變量的估計結果,由回歸結果可以看出,我們所關心的核心解釋變量——城市土地擴張機制指標和城市投資擴張機制指標的系數均高度顯著為正,且回歸系數比固定效應模型中相應的系數值增大。第(3)和(4)列是以中心城市創新能力指標為被解釋變量的估計結果。結果顯示,城市土地擴張機制指標和城市投資擴張機制指標的系數也均在1%水平上顯著為正,且回歸系數的值比固定效應模型中的增大。這說明內生性問題導致利用固定效應模型低估了城市形成機制對城市帶動能力和創新能力的影響,而使用工具變量則顯著改善了估計結果。因此,使用工具變量估計更進一步地支持了本文的理論假說。

(三) 南北中心城市的形成機制、功能差異與南北經濟差距

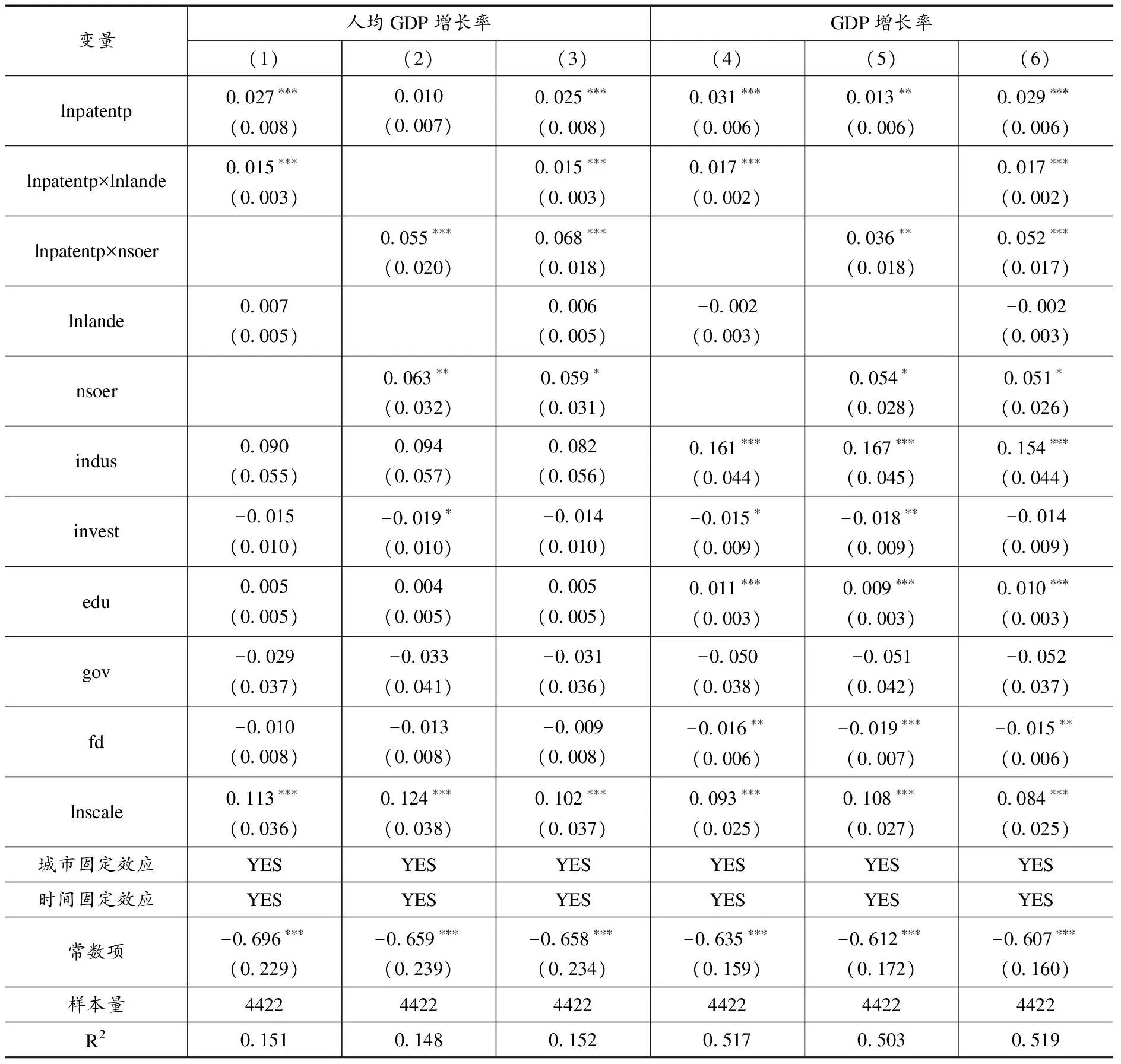

接下來,我們進一步考察渠道機制的第二個環節,分析南北中心城市的形成機制、功能差異與南北經濟差距之間的關系。基于計量模型(4)的設定,我們在回歸中加入了中心城市極化作用指標與城市形成機制指標的交互項,主要回歸結果見表10和表11。

表10 中心城市的形成機制、帶動能力與地區經濟增長:影響機制分析

表10報告了以中心城市帶動能力及其與城市形成機制的交互項為核心解釋變量的回歸結果。從結果可以看出,在加入交互項后,衡量中心城市帶動能力指標——外圍與中心城市人均GDP比值的估計系數依然顯著為正,表明中心城市對周圍地區的帶動能力越強,地區經濟增長率越高,這進一步支持了中心城市極化作用差異導致地區經濟差距的結論。同時,中心城市帶動能力指標與城市土地擴張機制交互項的系數均顯著為正,說明中心城市帶動能力對地區經濟增長的邊際效應會受到城市擴張的土地市場化機制的影響,即在中心城市帶動能力的影響系數為正的條件下,中心城市帶動能力對地區經濟增長率的正向影響效果,會隨著土地出讓面積利用效率的提高而增強。中心城市帶動能力與城市投資擴張機制交互項的系數在第(2)、(3)列中顯著為正,在第(5)、(6)列中不顯著但系數符號依然為正,這在一定程度上也說明中心城市帶動能力對地區經濟增長率的正向影響效果,會隨著城市擴張中非國有經濟投資占比的提高而增強。

表11 中心城市的形成機制、創新能力與地區經濟增長:影響機制分析

表11報告了以中心城市創新能力及其與城市形成機制的交互項為核心解釋變量的回歸結果。從結果可以看出,在加入交互項后,除第(2)列外,中心城市創新能力的估計系數均顯著為正。中心城市創新能力指標與城市土地擴張機制以及與城市投資擴張機制交互項的系數,均顯著為正,說明中心城市創新能力對地區經濟增長的邊際效應,會受到城市形成和發展中的土地擴張機制和投資擴張機制的影響,即在中心城市創新能力指標的影響系數顯著為正的條件下,中心城市創新能力對地區經濟增長率的正向影響效果,會隨著土地出讓面積利用效率和非國有經濟投資比重的提高而增強。

總體而言,本部分的實證結果表明,城市形成機制市場化程度的提高,將顯著提高中心城市的創新能力及其對周圍地區的輻射帶動能力,并通過這一機制推動地區整體的經濟增長。因此,實證結果很好地支持了本文的理論假說3,印證了存在城市形成機制差異通過導致中心城市極化作用差距而影響地區經濟增長的渠道機制。

六、結論與政策啟示

南北方地區經濟差距擴大是近年來中國區域經濟發展面臨的主要問題之一。本文從南北中心城市經濟功能差異的角度入手,探討了南北經濟差距擴大背后的原因和渠道機制。我們首先在選取36個中心城市基礎上,運用2008—2018年各省域內中心城市與外圍城市數據,比較南北中心城市對周圍地區的增長極和極化作用差異。結果顯示,南北中心城市存在顯著的極化作用差異,南方中心城市對周圍地區經濟增長具有顯著的帶動效應,而北方中心城市對周圍地區的影響主要表現為虹吸效應,沒有帶動周圍地區共同發展。在此基礎上,從輻射帶動能力和創新能力角度構建南北中心城市極化作用差異的衡量指標進行實證檢驗。研究發現,南北中心城市極化作用差異對南北經濟差距存在顯著影響,中心城市的創新能力和對周圍地區的輻射帶動能力越強,越將對區域整體的經濟增長產生促進作用。進一步對導致南北中心城市功能差異的原因及其影響地區經濟增長的渠道機制進行分析發現,城市形成機制是決定南北中心城市功能差異的重要因素,越是依靠市場機制形成和發展城市的地區,中心城市的創新能力和輻射帶動能力越強,并通過城市形成機制的作用最終促進區域經濟增長。這些結論在進行一系列穩健性檢驗,并利用民國時期城市設市歷史作為工具變量克服內生性問題后,仍然成立。

本文的研究結論豐富了國內外有關中國南北經濟差距方面的研究文獻,同時對如何有效縮小我國南北經濟差距具有重要的政策含義。根據本文的研究,南北城市功能差異是構成南北經濟差距的重要原因。因此,對于北方地區而言,為了縮小與南方的經濟差距、實現經濟上的趕超,一個有效的途徑是要提升中心城市的創新能力和輻射帶動能力,促使其在區域經濟發展中扮演增長極和創新極角色。更為重要的是,由于城市的經濟功能受到城市形成機制的影響,因此,為了有效推動北方地區城市功能轉型,一項關鍵性的工作是需要推進城市形成機制的改革,降低政府在城市資源配置中的干預作用,擯棄傳統的依靠計劃手段和行政機制配置城市資源的發展模式,更多地尊重市場選擇、依靠市場機制主導城市的形成和發展,構建一個生產要素能夠自由流動、中心城市與周圍地區相互補充和共同發展的區域經濟環境。

本文的研究還有助于重新認識城市化在地區經濟增長中的作用。現有研究認為中國大部分城市的規模較小,主張擴大城市規模來推動地區經濟增長。而本文的研究表明,城市化過程中的關鍵不在于城市規模做得有多大,而在于城市是在何種機制下形成和發展的這種更基礎的問題。那些依靠行政機制向周圍地區吸取資源形成的大城市,不但不能發揮應有的輻射帶動作用,反而拖累了區域整體的經濟增長。因此,在當前各地紛紛加快打造中心城市的過程中,一項至關重要的基礎性工作是要轉變地方政府職能、增強發揮市場機制在城市資源配置中的作用,而不是依靠政府動員、盲目擴大中心城市的建設規模,尤其是不能通過行政手段向周圍地區單向吸取資源來擴大中心城市。