國學經典滲透小學語文課堂的探究

吳中怡

國學經典滲透小學語文課堂的探究

吳中怡

(蘇州市滄浪實驗小學校,江蘇蘇州215000)

在中國傳統文化發展的歷史長流中,涌現出許多能稱之為國學的經典,這些國學經典不僅具有較高的文化價值,在小學語文的教學課堂中也存在著非常重要的意義。在我國教育事業發展的過程中,中華民族優秀傳統文化是中國社會的精神根基,語文課程更是擔負著傳承優秀傳統文化的重要使命。因此,探究傳統文化國學經典在小學語文課堂中的建構具有必要性。本文以國學經典為案例,遵循學生的發展規律與教育規律,探討如何建構魅力課堂,從而達到提升學生文化素養的目的。

國學經典;傳統文化;小學語文;課堂教學

國學的定義可以從廣義和狹義的角度區分。廣義上的國學主要是指中國歷史中,每一代的文化傳承和當時的學術記載,其中包括中國古代哲學、地理、經濟、歷史等諸多方面。狹義上的國學主要是指以儒家思想、兵家思想、道家思想等為代表的中國古代學說。本文想要研究的國學主要是以小學語文課程部編版教材中的傳統文化典籍,通過國學教育豐富教學內容,建構魅力課堂。然而在實際教學中仍然存在一些問題:目前,小學語文教科書中對傳統文化概念的理解不夠深化;教師對掌握教科書中的國學經典內容不夠全面;小學語文教科書中國學經典內容教學策略不夠完善。本文筆者就以上三個問題在小學語文教學課堂中的意義進行探討研究。

一、深化理解部編版教材中傳統文化的概念

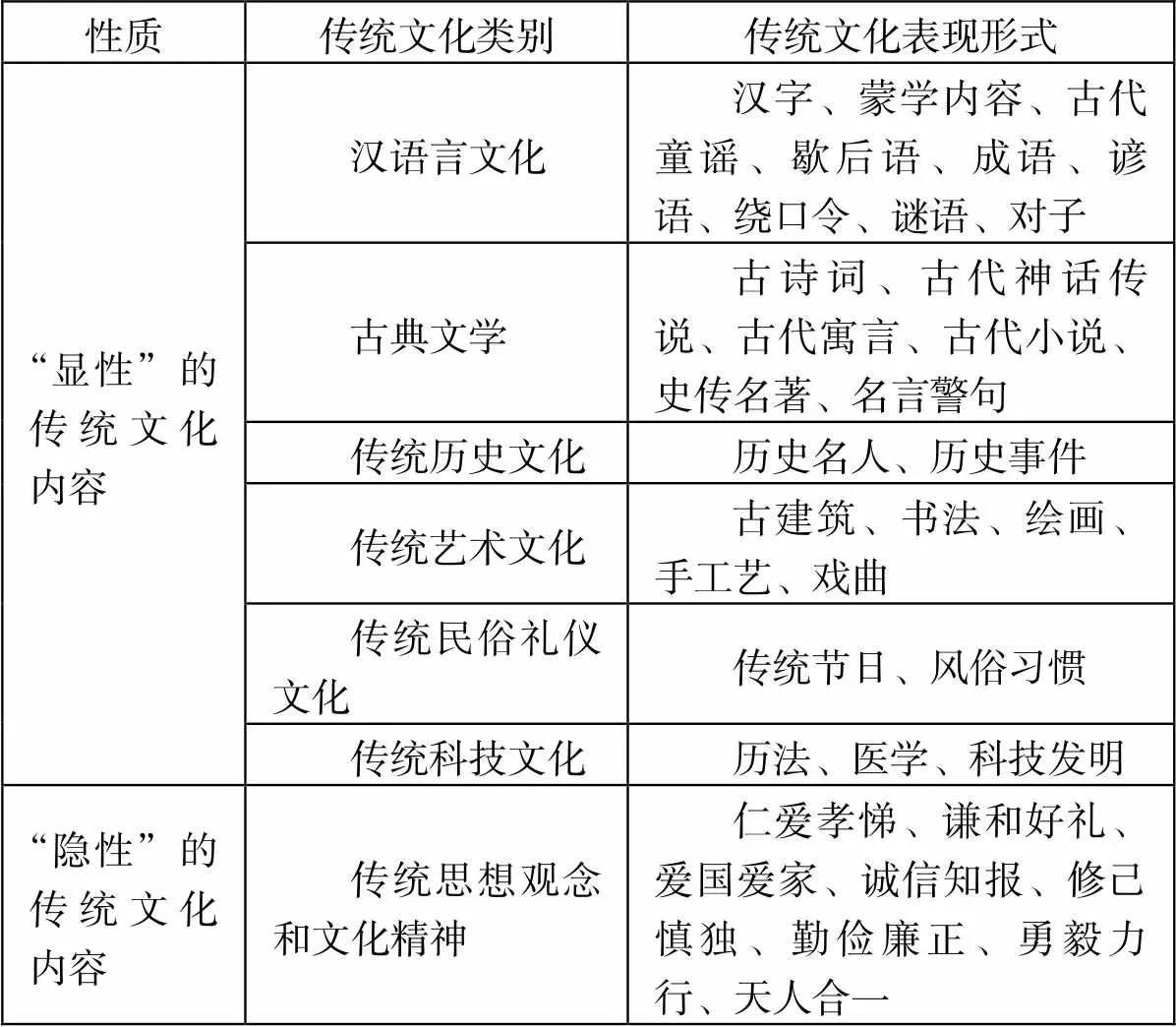

性質傳統文化類別傳統文化表現形式 “顯性”的傳統文化內容漢語言文化漢字、蒙學內容、古代童謠、歇后語、成語、諺語、繞口令、謎語、對子 古典文學古詩詞、古代神話傳說、古代寓言、古代小說、史傳名著、名言警句 傳統歷史文化歷史名人、歷史事件 傳統藝術文化古建筑、書法、繪畫、手工藝、戲曲 傳統民俗禮儀文化傳統節日、風俗習慣 傳統科技文化歷法、醫學、科技發明 “隱性”的傳統文化內容傳統思想觀念和文化精神仁愛孝悌、謙和好禮、愛國愛家、誠信知報、修己慎獨、勤儉廉正、勇毅力行、天人合一

現如今,小學語文雖已步入素質教育課程的殿堂,但教師們對學生的考核仍然是以客觀分數為主。因此,課堂教學更主要的目的是讓學生能夠學會教學過程中的重難點,比如生字讀寫、成語造句等。學生可能會學會如何使用詞句,卻不能深刻體會到文字成就經典的根本意義。

關于部編版教材中的傳統文化內容研究,大部分學者研究的是不同版本語文教科書中傳統文化內容。根據研究分析,隨著時代的高速發展,我國傳統文化在時間迭代的過程中呈現出區域性特點較強、傳承能力不斷下降的趨勢。在現有的部編版教材中,傳統文化內容的種類與內容如圖1所示。

歷史長河中,一個民族的文化底蘊都是每個民族的財富,更加是一個國家未來與長遠發展的立身之本。我國小學生的年齡基本在 6至12 歲,教育心理學表明,這個年齡段是世界觀、人生觀和價值觀形成的關鍵時期,因此在很大程度上可以說,小學語文教師擔任著一個非常重要的角色。他們既有指導小學生掌握基本語文知識的責任,更有幫助小學生學習和掌握民族優秀傳統文化的義務。二者是密不可分,相輔相成的。

黨的十九大報告中明確提出要把“立德樹人”作為新時期教育最根本的任務,這正是對應了教師對學生正確“三觀”的塑造。因此,中國特色社會主義新時期我國教育改革的方向和立場就是基于“立德樹人”的根本人才培養目標,這一目標是所有教育工作者應當承擔的歷史使命和時代責任。

二、全面掌握部編版教材中傳統文化的內容

到目前為止,國內對傳統文化的相關研究報告已經涉及文化的各個方面,但是對語文教科書部編版教材中國學經典的相關研究報告并不全面。因此,研究部編版小學語文教科書國學經典及教學策略顯得很有價值和必要。

已有學者將部編版小學語文教科書傳統文化內容分為“隱性”和“顯性”兩個層面。“顯性”文化是指平時在教科書中隨處可見且直接將信息傳遞到人們大腦中的文化內容,如古代文學、傳統歷史文學、傳統藝術文學等。而“隱性”文化是不能直接從教科書中獲取,但能夠從教科書中間接獲取的文化內容,如思想觀念、文化精神、感悟等。

上面的兩個層面已經完美地涵蓋了所有部編版小學語文教科書傳統文化內容,下面就具體來看看有哪些傳統文化內容。首先是語言文化,它是人類文化的載體,也是人類發展的重要組成部分,在人類文明發展的長河中具有長遠的意義。這里說的語言文化特指的是“漢語言文化”,它的一些主要表現形式為:漢語、蒙學內容、歇后語、童謠、諺語繞口令等等,他們在小學12冊教科書中出現得很多,但由于文字涵蓋范圍太廣,所以統計了主題集中在文字上的文章,共有6篇。這些文章有的是直觀的楷體大字,給孩子們文字的啟蒙,有的是從宇宙最基本的組成元素為起點,開啟孩子的寫字教學;有的是圖字結合的方式,將甲骨文和現代文字同時呈現出來,讓孩子們感受漢字的演變和魅力。

其次是古典文學,這是目前世界上歷史最悠久的文學之一,是3000多年人類發展的瑰寶。它的主要表現形式是古詩詞、神話傳說、民間故事、古代寓言、名言警句等。部編版的教科書中古詩詞的出現頻率在不斷增長,從低年級的詠物詩讓人更易讀懂,到高年級的送別詩和邊塞詩傳達更多的是一種意境,教科書中出現的神話傳說也是一些經典的家喻戶曉的。如《大禹治水》《后羿射日》等對于小學生來說更易理解的神話故事,古代寓言則是一些寓意深刻的,如《狐假虎威》《拔苗助長》。不難看出,這些古典文學充分考慮了小學生的文化基礎、理解能力、想象力等因素,充分發揮了教科書的作用。說到古典文學,必然聯想到傳統歷史文化,它的內容就相對單一,就是歷史人物和歷史事件的集成,如《司馬光》《李時珍》《本草綱目》《曹沖稱象》等。歷史文化之后人們就要想到,這些歷史文化的流傳至今必然有他們的載體或者蹤跡,所以就有了傳統藝術文化,藝術文化可謂是源遠流長、五花八門。小學教科書中出現的大多是建筑、書法、繪畫、手工藝等,如《趙州橋》《故宮博物館》《剪窗花》《京劇趣談》《藏戲》等都是經典,令人印象深刻。從手工藝人們不禁聯想到古代人的智慧結晶“四大發明”,這些都是傳統科技文化,當然科技文化不僅僅包括這些科技發明,還有醫學上的發明,比如“中醫四診:望、聞、問、切”。

除了上述講的這些,還有一個非常重要的文化就是傳統民俗文化,平時的春節、勞動節、國慶節、端午節等等,都是我國傳統民俗文化,以及春節的大團圓、勞動節的植樹、端午節的吃粽子和賽龍舟,都是傳統民俗文化的體現。上面說的都是一些對人們生產生活產生影響的文化,學生們可以從中了解我國文化的發展歷程,它們都是大多是物質化的一些東西,是讓學生們直觀上感受然后在腦海中生成一些基定的文化基石。而還有一些文化是人們看不見摸不著的,但可以感受到,那就是我國的傳統思想文化和美德。思想文化教育人們要仁愛孝悌、謙和好禮、愛國愛家、誠信知報等。如《一株紫丁香》是想讓孩子們了解對老師的愛,《為人民服務》是黨對人民群眾的愛,這些都是期望孩子們能夠懂得愛,學會愛自己、別人。《小公雞和小鴨子》表現的是朋友間的友誼,《怎么都快樂》展現的是人在社會中和諧相處的生活模式,《陶罐和鐵罐》說明了為人要謙遜,這些是促進人在社會中修養的養成。《畫家鄉》《家》《只有一個地球》這些也是在講述愛,但這些說的是大愛,與上面的小愛不同,這些大愛更加高尚、高大,他們是對家鄉、社會、國家的愛,有小愛才有家,而有大愛才能有國家和家園。《吃水不忘挖井人》告訴孩子要懂得感恩,懷揣一份感恩之情,感恩那些曾經幫助過我們的人。《文具的家》是要養成良好的習慣,《一分鐘》告誡人們珍惜時間,《小猴子下山》告訴人們選定了目標就要堅持到底,這些都是人類修養的培養。所謂“隱形文化”就是在學習教科書的過程中潛移默化地對人們思想、修養、精神方面產生一些熏陶和感染,最終是否會產生影響都是未知的,但這種熏陶的過程是必不可少的。

三、完善以部編版教材為基礎的小學語文課堂的教學策略

國學經典滲透到小學語文課堂教學的探索最終要落實到一線的課堂教學實踐當中,要保證和提高二者融合的效果,從而構建充滿魅力的語文教學課堂。學校是平臺,小學語文教師是傳道者,對國學經典滲透到小學語文課堂教學中的落實效率擔負著主要的責任。習近平總書記指出:“一個優秀的教師不僅要精于‘授業’,更要以‘傳道’為根本使命。”

(一)優化國學經典在小學語文課堂中的呈現

對國學經典的學習并不代表弱化了對教材中其他內容的學習,其中的比例需要小學語文教師針對自身情況調整教學比例。在小學語文教學課堂中,存在一些現象。有一些教師認為國學經典的教學目標是實現背記,不然會影響最終的教學進度;另一些教師認為,教學成果的體現在于分數,所以課堂的主要目標是提高學生的應試能力,從而忽略了教材中選擇國學經典的意義。

為了解決這一現象,最根本的就是需要語文教師具備較高的寬口徑知識儲備和新潮的教學理念,根據新時代的發展形勢、國家社會層面的重視程度,潛移默化地將國學經典中體現的中華優秀傳統文化嵌入到日常的小學語文課堂教學過程中以及小學生的日常生活中。

語文教師可以采用多樣化的教學方式,積極主動地將國學經典中的傳統文化滲透到小學語文課堂教學過程中,讓小學生學會思考,并采用寓教于樂的方式,讓學生樂于接受一些新的教學理念和教學方法,不拘一格,形式多樣。小學語文教師要通過多種教學組織形式激發學生學習興趣,讓學生更好地理解國學經典的精髓,促進小學語文課堂教學效果的提高。

(二)促進國學經典與小學語文課程內容的共享互補

小學語文課堂教學中國學經典價值取向的體現,通常包括如下幾種方式,即契合傳統節日的時間節點配合語文教學活動、舉辦豐富多彩的文化競賽活動等。中國豐富的傳統節日是中華傳統文化的主要特色之一,國學經典中對傳統節日的體現也不在少數。比如春節、元宵節、清明節、中秋節、中元節等都是我國具有歷史意義的重要傳統節日,每逢傳統節日,語文教師要有意識地將國學經典中體現的傳統節日安排在節日前后,既可與孩子們產生節日互動,又能在孩子幼小的心靈中埋下中華傳統文化的種子。

將學習滲透到生活中一直是素質教育核心的教學目標之一。我國傳統節日有著悠久的歷史和豐富的文化積淀,小學生在傳統節日中通過參與活動產生民族歸屬感,也可以對實踐教學課堂產生更加緊密的聯系,從而提高教學質量。語文教師可從學生較感興趣的活動入手,比如,在課堂上進行詩詞吟誦比賽、“飛花令”等,在激發小學生們學習興趣的同時也增長了中華傳統文化知識,提高了對我國傳統文化的了解和掌握程度。又如每年正月十五元宵佳節,教師可布置學生課下自己動手做燈籠,貼上燈謎,教師引導小學生賞燈、猜燈謎、做有關“春”的成語和詩詞接龍游戲,孩子們在感受傳統節日濃濃氣氛的同時也在心中浸潤了中華優秀傳統文化,從而加深了對我國傳統節日的理解和體會。

(三)拓展國學經典在小學語文課堂教學中的協同路徑

理論與實踐是分不開的,只有在實踐中不斷檢驗理論,論證了理論的正確性,才能使理論更加深刻地印在人們的腦海中。在國學經典的教育教學過程中,教師們要多與家長們溝通,畢竟學生在學校的時間是有限的,只有與家長聯手才能達到課堂與生活的結合、理論與實踐的有機融合。如教師們可以在微信上建一個群,在放學后給學生們布置一些適合他們這個年紀的作業任務,讓家長們進行監督完成。這里的任務可以是詩詞的背誦或者朗讀。另外,教師們還要發揮自己的想象力,設計一些創新有趣的課外活動,營造出更好的學習氛圍,讓學生們更好地感受國學經典的魅力,讓學生們在這個過程中更好地思考國學經典的起源發展以及魅力,使孩子們文學素養中得到更好的塑造。

四、總結

在近年來“立德樹人”人才培養目標的引領下,將國學經典中優秀傳統文化滲透到小學語文課堂教學中,已經成為小學語文課堂教學改革領域的重點研究課題。在此過程中,正確闡釋二者融合的學理要義,不斷提升我國小學生的國學素養和文學積淀,對健全小學生的人格,提高其文化自信,增強其藝術鑒賞能力,真正實現“立德樹人”的人才培養目標等是大有裨益的。

綜上所述,一方面,基于國學經典的小學語言文字教學方法探究是非常可行,也是非常必要的。在國學經典逐漸融入小學教材內容的背景下,不斷探索語言文字教學方法不只是某一門學科教師的工作,而是需要各科教師的共同努力。另一方面,學校要營造良好的文化氛圍,開展與國學經典有關的實踐活動,打造更加有魅力的教學課堂。語言文字教學不僅是教師的“言傳身教”,更需要學校積極向上文化氛圍的“滋養”。

[1] 徐祥香.淺談在小學語文課堂中滲透傳統文化教育——《第一次抱母親》教學案例分析[J].教育觀察(下半月刊),2016(12).

[2] 何顧梅.國學浸潤,品學雙長:淺談國學經典在小學語文教學中的有效滲[J].課程教育研究,2018(19).

[3] 金玉梅.探索國學經典在小學語文教學中滲透方式[J].教育現代化,2017(16).

[4] 高慶宮.探討國學經典在小學語文教學中的滲透方式[J].中國校外教育(上旬刊),2017(06).

[5] 教育部.義務教育語文課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2012.

[6] 丁衛萍.如何在小學語文教學中實施中國傳統文化教育[J].作文成功之路(上),2017(02):35.

[7] 李申申.傳承的使命:中華優秀文化傳統教育問題研究[M].北京:人民出版社,2011.

G424.21

A

1002-7661(2022)14-0034-03