芬戈莫德對急性缺血性腦卒中患者炎性反應、神經功能及預后的影響

李小琴,余廣蘭 (宜賓市第一人民醫院神經內科,四川 宜賓 644000)

缺血性腦卒中是一種常見的腦血管病。研究報道,免疫應答/炎性反應在缺血性腦卒中發生發展中發揮著重要作用[1]。免疫應答/炎性反應可通過釋放大量炎性介質和神經損害性細胞因子加重缺血部位的損傷,同時通過清除壞死細胞和物質,釋放神經保護性因子,減輕對神經元的損害[2]。此外,4.5 h內應用阿替普酶溶栓治療后,炎性反應可促進出血轉化、血管源性水腫及再灌注損傷加重[3]。因此抑制免疫炎性反應是有效治療急性缺血性腦卒中重要措施之一。芬戈莫德作為鞘氨醇類似物,作用于鞘氨醇-1-磷酸(S1P)受體,在體內經磷酸化后與淋巴細胞表面的S1P受體結合,改變淋巴細胞遷移,阻止其進入周圍循環,促使其進入淋巴組織,防止免疫細胞浸潤中樞神經系統,從而實現免疫抑制的效果[4]。目前國內關于芬戈莫德治療急性缺血性腦卒中的療效及安全性的報道較少。本研究探討芬戈莫德對急性缺血性腦卒中患者炎性反應、神經功能及預后的影響。

1 資料與方法

1.1一般資料:選取2019年10月~2020年5月宜賓市第一人民醫院神經內科收治的156例急性缺血性腦卒中患者為研究對象。納入標準:符合急性缺血性卒中診治指南診斷標準[5];發病時間≤4.5 h;隨訪資料完善。排除標準:其他腦部缺血性疾病者;存在MRI檢查禁忌患者;既往有心動過緩或房室傳導阻滯病史者;頸內動脈閉塞患者;椎基底動脈系統梗死患者;近3個月接受手術治療的患者;凝血功能障礙患者;存在嚴重吞咽困難,不能耐受芬戈莫德口治療的患者;患者家屬拒絕簽署知情同意書。156例急性缺血性腦卒中患者中男88例,女68例;年齡51~67歲,平均(59.37±2.79)歲;發病時間1.75~3.85 h,平均(3.28±0.41) h。按隨機數字表法將156例急性缺血性腦卒中患者分為對照組和試驗組,各78例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。本次研究經過本院醫學倫理委員會同意。

表1 兩組一般臨床資料比較

1.2研究方法:入院后兩組均接受常規血管擴張藥物、抗凝劑及維生素等治療,及時控制基礎病癥,進行降壓、降糖、強心等處理,同時予以阿替普酶靜脈溶栓治療(德國勃林格殷格翰藥業有限公司,批號:S20160055),劑量為0.9 mg/kg,最大劑量≤90 mg,首先以總劑量10%靜脈推注,剩余劑量以0.9%NaCl溶液100 ml稀釋后靜脈滴注,60 min內完成。試驗組在綜合治療基礎上予以芬戈莫德治療(美國Cayman公司,批號:H20190044),劑量0.5 mg/d,于溶栓前口服,連續服用3 d。

1.3觀察指標:比較兩組治療前后血清炎性因子指標[腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、白細胞介素(IL)-1β、IL-8]、神經功能指標[美國國立衛生研究院腦卒中量表(NIHSS)評分、神經生長因子(NGF)、腦源性神經營養因子(BDNF)]及預后指標[改良的Rankin量表(mRS)評分];比較兩組不良反應發生率。

1.4統計學處理:應用SPSS22.0軟件對數據進行分析,計量資料采用t檢驗;計數資料采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1治療前后兩組炎性因子比較:治療前,兩組血清IL-1β、TNF-α、IL-8水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組血清IL-1β、TNF-α、IL-8水平低于治療前,試驗組血清低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 治療前后兩組炎性因子水平比較

2.2治療前后兩組神經細胞因子比較:治療前,兩組血清BDNF、NGF水平比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組血清BDNF、NGF水平高于治療前(P<0.05);試驗組血清BDNF、NGF水平高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 治療前后兩組神經細胞因子比較

2.3治療前后兩組神經功能及mRS評分比較:治療前,兩組NIHSS、mRS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組NIHSS、mRS評分低于治療前(P<0.05);試驗組NIHSS、mRS評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 治療前后兩組NIHSS、mRS評分比較分,n=78)

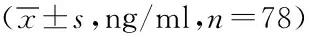

2.4兩組不良反應比較:兩組不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表5。

表5 兩組不良反應發生率比較[n(%),n=78]

3 討論

急性缺血性腦卒中是一種急性腦血管疾病,是因腦供血不足或障礙,導致腦組織缺血、缺氧性壞死,出現相應神經功能缺損[6-7]。急性缺血性腦卒中具有高發病率、高致死率和高致殘率的特點,對患者健康及生命造成嚴重威脅,也給患者家庭帶來沉重的生活經濟負擔[8]。急性缺血性腦卒中后能否予以有效的治療將直接影響患者的預后。研究報道,免疫炎性反應是急性缺血性腦卒中病程進展的關鍵因素[9-10]。在卒中發生初期,缺血中心區的壞死組織產生大量活性氧觸發炎性反應,小膠質細胞被迅速激活,從而生成大量的黏附分子及多種細胞因子[11]。趨化因子促進炎性細胞進入梗死灶邊界及半影帶[12]。黏附分子介導白細胞黏附,使微血管淤血,局部腦組織灌注不良,從而加重腦損傷[13]。炎性反應系統激活后,淋巴細胞浸潤到缺血部位誘發炎性反應,血腦屏障破壞加重,造成出血轉化、梗死灶擴大及血管源性水腫等[14]。此外,4.5 h內予以阿替普酶溶栓治療后,炎性反應可促進出血轉化、血管源性水腫及再灌注損傷的加重,抵消溶栓治療所帶來的益處,甚至會使癥狀加重[15]。因此如何有效抑制急性缺血性腦卒中患者的免疫炎性反應是神經內科醫師亟待解決的重要課題。

芬戈莫德是由冬蟲夏草的提取物多球殼菌素經化學修飾改造而成的新型免疫抑制劑,對先天和適應性免疫系統及神經系統具有調節作用[16]。芬戈莫德為鞘氨醇的結構類似物,主要由羥甲基能被鞘氨醇激酶-2進行磷酸化,磷酸化的芬戈莫德與鞘氨醇-1-磷酸(S1P1)受體結合發揮作用,防止淋巴細胞進入中樞神經系統[17-18]。芬戈莫德可作用于膠質細胞和神經前體細胞,可加速組織修復,對腦缺血和脊髓損傷等神經系統疾病具有潛在治療價值[19]。本研究顯示,芬戈莫德治療急性缺血性腦卒中可較好地抑制其炎性反應。分析其原因可能是芬戈莫德可激活小膠質細胞,吞噬中性粒細胞,減少細胞毒性物質產生,同時小膠質細胞可調控神經前體細胞增殖,促進神經生長因子調節神經元存活及分化,從而對缺血中心區的壞死組織和細胞進行有效清除,起到抗凋亡及抗炎作用[20]。本研究提示,芬戈莫德可提高急性缺血性腦卒中患者的神經保護因子和營養因子水平。分析其原因可能為,神經細胞表面的S1P1受體部位有較好的神經再生能力,芬戈莫德作用于S1P1受體,從而促進神經細胞再生及神經干細胞向損傷區域遷延[21-22]。芬戈莫德與S1P1受體結合可促進少突膠質細胞前體細胞有絲分裂及防止少突膠質細胞凋亡。本研究結果顯示,芬戈莫德治療急性缺血性腦卒中可改善患者神經功能和預后。分析其原因可能與芬戈莫德可有效減輕神經細胞凋亡及抑制炎性反應有關。芬戈莫德治療急性缺血性腦卒中不會增加藥物不良反應,安全性較高。

綜上所述,對急性缺血性腦卒中患者予以芬戈莫德治療可有效地抑制炎性反應和神經細胞凋亡,減小神經功能缺損,改善預后,且安全性高。