“蛋白質變性”生物化學實驗教學實踐研究

張芳萍

(寶雞市陳倉高級中學,陜西 寶雞 721300)

蛋白質是高中生物課程的重要內容,也是高中生物教學的難點。蛋白質實驗教學是學生初步建立結構與功能觀的重要工具。通過分析近年的新高考試卷不難發現,“蛋白質”相關知識的分值比例越來越高,同時也是學生容易丟分的內容。原因主要是學生對蛋白質的形成過程等缺乏直接的感性認識,未能充分掌握蛋白質的結構成分。“蛋白質變性”是歷年高考的重點,因此,筆者結合多年工作經驗,詳細闡述“蛋白質變性”生物化學實驗教學方案。

1 蛋白質的變性原理

蛋白質是由多種氨基酸通過肽鍵構成的高分子化合物。蛋白質變性就是蛋白質受物理或者化學因素影響,改變分子內部結構和性質的作用。蛋白質變性的結果就是改變蛋白質的理化性質,導致其喪失生物活性。例如蛋白質變性后,其分子結構較為松散,不易形成結晶,容易被蛋白酶水解。如果蛋白質變性后,空間構象遭到嚴重破壞且不可復原,則被稱為不可逆變性。如果變性程度較輕,去除變性因素后可以恢復原有的構象和活性,則被稱為復性。例如離子濃度和pH可以使蛋白質變性,但是通過糾正離子濃度和pH可以使蛋白質復性。人們在生活中使用的酒精就是利用其對細菌蛋白質的變性作用。又如生活中常見的煮雞蛋就是利用高溫快速變性微生物蛋白質,使病原微生物滅活。實踐調查發現,導致蛋白質變性的因素較多:(1)化學因素,主要是強酸、強堿、重金屬離子以及某些弱酸等化學成分。(2)物理因素。劇烈振蕩或攪拌、超聲波、強磁、紫外線照射及X射線等都是造成蛋白質變性的物理因素[1]。

2 “蛋白質變性”生物實驗教學的設計

高中生物課程在新高考體系中占據重要地位,是理科專業的必選課程之一。根據新課標要求,“分子與細胞”模塊內容的價值就是讓學生深入了解生命的物質基礎與結構基礎,理解生命活動中物質的變化。蛋白質變性是物質運動的最高形式,由于蛋白質的結構層次比較復雜,容易受外界環境變化的影響而發生改變,為了加深學生對蛋白質化學知識的認知,教師要開展“蛋白質變性”實驗教學,讓學生掌握蛋白質結構的相關知識。

通過對蛋白質化學成分的研究可知,蛋白質分子主要由肽鏈組成,肽鏈呈現規則而緊密排列的結構形式[2]。如果蛋白質結構發生變化,變性的蛋白質分子就會聚集,導致蛋白質沉淀。由于導致蛋白質變性的因素比較多,教師選擇學生在日常生活中常見的因素作為“蛋白質變性”實驗的誘導因素。

2.1 不同溫度對蛋白質性質的影響

蛋白質受溫度的影響比較大,因此,教師以生活中常見的燙發為例進行實驗。根據生物分析,人類頭發的主要成分是角蛋白,其結構中含有連接肽鏈的硫鍵,利用高溫可以使硫鍵出現斷裂而改變其結構形式,造成頭發變性。在科學界,關于燙發是否屬于蛋白質變性還存在爭議。為了保證實驗教學的嚴謹性,讓學生掌握不同溫度對蛋白質的影響,以生活中常見的雞蛋為例實施以下實驗。

(1)實驗原理。研究表明,不同溫度對蛋白質的影響不同。雞蛋的主要成分是蛋白,根據生活常理,雞蛋蛋白液在75 ℃以上會凝固,原理就是雞蛋蛋白質的肽鏈受熱造成氫鍵斷裂。

(2)實驗步驟。首先,教師要為學生提供必要的實驗材料。準備一個生雞蛋、1個碗、1個恒溫水浴鍋、4個20 mL試管以及刻度吸液管等。其次,學生按照教師的要求分別在4個20 mL試管中做出標號,分別標記為①、②、③、④。再次,學生將生雞蛋打破,將蛋黃和蛋清分離(利用刻度吸液管吸取蛋白液),將吸取的蛋白液分別注入等量蛋白液中[3]。最后,以不同溫度對試管進行加溫處理,觀察不同溫度下試管蛋白液的狀態。具體實驗結果見表1。為了保證實驗的嚴謹性,在對試管蛋白液進行加溫時,需要在60~80 ℃依次遞增。從表1可以清晰地看出,蛋白液在不同的溫度作用下會出現不同的狀態,例如在60 ℃以下時蛋白液未出現明顯的凝固現象,表明其蛋白質結構沒有發生不可逆變性。當溫度上升到75 ℃以上時,蛋白液發生了凝固,表明蛋白質發生了變化。可見,蛋白質變性受溫度的影響,尤其是溫度達到75 ℃時,蛋白質變性現象更加突出。

表1 不同溫度影響蛋白液的實驗結果

2.2 重金屬對蛋白質性質的影響

實踐證明,蛋白質分子在堿性溶液中帶負電荷,可與重金屬離子(Zn2+、Cu2+、Hg2+、Pe2+等)作用,結合成不溶性鹽而沉淀。例如在民間如果出現鉛中毒,人們經常會讓中毒者飲用蛋清液,主要原理就是蛋白質與重金屬離子結合產生鹽,導致中毒者嘔吐,從而幫助解毒。

(1)實驗材料與試劑。本實驗主要使用水、蛋清、牛奶、4個試管、大燒杯以及0.1 mol/L硝酸鉛溶液等物品。

(2)實驗方法與步驟。首先,學生利用記號筆分別在4個試管中標記①、②、③、④。其次,學生將等量的水、蛋清、牛奶以及豆漿分別倒入①、②、③、④試管中,加入濃度為0.1 mol/L的硝酸鉛溶液0.5 mL,將其充分搖晃后,保證硝酸鉛溶液與試管內的原料完全融合。最后,學生要觀察試管內是否出現沉淀現象,如果出現沉淀,說明蛋白質與重金屬發生了反應。具體結果見表2。通過表2可知,編號③的試管中出現大量沉淀物,表明牛奶中的蛋白質在硝酸鉛溶液的作用下發生了變質,而豆漿中的蛋白質也在硝酸鉛溶液的作用下發生了變質。導致沉淀物量不同的原因就是牛奶中的蛋白質含量高于豆漿以及蛋清。

表2 不同試管的反應情況

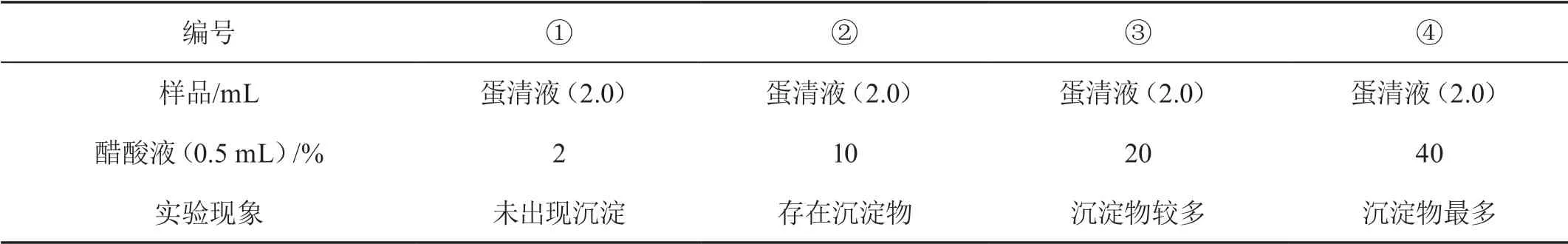

2.3 酸性物質對蛋白質性質的影響

酸性物質會對蛋白質產生影響,例如蛋白質在酸性溶液中會帶正電荷,進而與帶負電荷的酸根相結合,形成鹽類沉淀物。為了讓學生清晰地了解酸性物質對蛋白質變性的具體影響,進行以下實驗操作。

(1)實驗材料。實驗前準備蛋清液、不同濃度的醋酸溶液、4支試管、試管架、膠頭滴管等物品。

(2)實驗方法與步驟。步驟同2.1、2.2實驗基本相同。首先,學生利用記號筆在4支試管中標號(①、②、③、④)。其次,學生在不同的試管中注入等量蛋清液(2.0 mL)。再次,學生分別在試管中加入0.5 mL不同濃度的醋酸溶液(表3)。最后,學生觀察不同試管中的現象并且做好相關記錄[4]。

表3 酸性物質對蛋白質性質影響的實驗

3 “蛋白質變性”實驗操作的注意事項

在“蛋白質變性”實驗教學過程中,需要注意以下事項。

3.1 做好實驗準備工作,讓學生熟悉實驗室管理制度

由于“蛋白質變性”實驗教學需要借助大量的實驗器材及設備,在“蛋白質變性”實驗操作中,教師要做好各項準備工作。一是要提前為學生提供必要的實驗器材。例如教師需要在課前準備實驗操作要用的酸性物質,有效提升課堂的教學效率。同時,為了激發學生參與實驗操作的積極性,教師可以有目的地讓學生按照本節課實驗教學的要求準備自己認為有用的實驗材料,加深學生對“蛋白質變性”實驗的認知。例如在操作實驗2時,教師可以讓學生自己準備蛋白質含量不同的物品,讓學生在尋找含蛋白質物品時對蛋白質的性質、結構知識進行回顧與復習。二是加強學生管理工作,讓學生提前熟悉實驗室的安全管理制度。“蛋白質變性”實驗需要在特定的實驗教室內進行操作,為了保證實驗室各項器材的安全使用,避免出現實驗事故,教師在學生進入實驗室前要求學生認真預習實驗內容,并且熟悉實驗室管理制度;在實驗操作時要遵守記錄,保證實驗室安靜,不得大聲喧嘩。

3.2 教師加強實驗指導,鼓勵學生自主探索

在“蛋白質變性”實驗教學過程中,教師必須改變以往的教學模式,將實驗操作的主動權歸還學生,讓學生自主完成實驗操作,一是教師要有的放矢,給予學生一定的自主權,讓學生按照自己的思維、知識水平獨立操作。長期以來,在高中生物實驗教學中存在學生按照教師實驗步驟進行操作的現象,學生在整個實驗操作中完全處于被動地位,違背實驗教學的本質目的。因此,在生物實驗教學中,教師要改變傳統的授課模式,讓學生獨立操作。當然,教師“放權”并不是完全放任不管,而是要深入學生群體,根據學生實驗操作的具體步驟,提供有效的指導。根據學生的不同問題進行有針對性的實驗指導,可以有效提升實驗教學的質量,調動學生參與實驗操作的積極性[5]。二是教師要做好總結工作,及時將實驗操作發布到作業群,讓學生進行探討。教師也可以將學生實驗操作得出的結論發到班級群中,讓學生利用課外時間分析實驗數據是否合理,發表自己的看法。通過相互討論的方式,可以加深學生對“蛋白質變性”實驗的認知,從而將理論知識轉化為實踐應用能力。

3.3 規范學生實驗操作行為,保護各類實驗器材

“蛋白質變性”實驗操作需要學生獨立完成,而在整個實驗過程中,需要使用大量實驗器材,例如恒溫水浴鍋、各類酸性物質等,如果使用不當,就會發生安全事故。例如學生在實驗操作過程中由于行為不規范碰掉恒溫水浴鍋,將里面的熱水灑到自己或者他人身上,造成燙傷。因此,在實驗操作中,一方面教師要加強對學生實驗行為規范的管理。對不規范的行為要及時制止,全面做好學生的安全管理工作;另一方面,學生要從自身做起,嚴格按照實驗操作規范要求進行操作,在使用各類實驗器材時輕拿輕放、安全有序,有效保護各類實驗器材的安全。例如學生在完成實驗操作后要及時清理實驗臺衛生,保證實驗臺面、藥品架、水池清潔整齊,各類實驗試劑按照實驗要求規格使用,多余的試劑及材料要按照教師的要求進行回收,防止隨意丟棄污染環境。

3.4 做好實驗數據記錄,及時轉化為自身知識

在“蛋白質變性”實驗操作過程中,教師要及時指導學生做好相關實驗結果的記錄工作,學生通過記錄實驗數據不僅能對所學知識加深記憶,還可以及時對實驗結果是否準確與他人進行對比。因此,學生要及時做好實驗數據記錄工作。由于“蛋白質變性”實驗內容豐富,在規定時間內,學生不能參與全部活動,通常建議每小組在研究性活動時間內選擇2項探究性實驗和1項實踐活動,有興趣的學生可利用課余時間繼續實驗[6]。

4 結語

“蛋白質”是高中生物教學的重點與難點,生物實驗教學是提高學生知識水平的重要途徑。基于核心素養教育的深入實施,為了提升學生的認知能力,增強學生運用所學理論知識解決生活實際問題的能力,教師要積極開展“蛋白質變性”實驗教學,讓學生更加直觀地了解蛋白質變性的機理,獲悉影響蛋白質變性的具體因素,促進學生的全面發展。