道路建設與社會經濟協調發展評價分析

曹宏昇 山西省公路局長治分局

改革開放四十多年來,經過實踐驗證得出了道路建設是促進社會經濟協調發展的必要條件的結論,從這一實踐結論可以看出,我國在道路建設方面成績斐然,社會經濟持續穩步發展,如何通過道路建設事業的蓬勃發展態勢,來評價社會經濟發展趨勢已經成為業內專家學者以及全社會普遍關注的焦點問題。因此,對道路建設與社會經濟協調發展進行科學、精準、客觀評價是明確解釋道路建設與經濟發展關系的一條有效路徑。

一、影響道路建設的社會經濟因素

(一)區域經濟總量的影響因素

區域經濟總量是衡量區域經濟發展水平的一項關鍵指標,如果區域經濟總量大,則說明該地區貨物流通速度快,并且貨物流通規模將呈現指數級上漲態勢,在這種情況下,恰恰需要一個完善的道路網的支撐,才能進一步加快貨物流通速度。比如某地區在經濟發展過程中產生了大量的中間產品、終端產品,這些產品的附加價值只有經過流通才能得到切實體現,因此,這就對產品流通所依托的載體與平臺提出較大需求量,而道路網作為其中的一個重要載體,隨著產品產出量的增長,對道路網的建設需求也越加迫切。由此可以看出,區域經濟總量與道路建設呈現出正比關系,區域經濟總量越大,對道路網的需求量越大,區域經濟總量越小,對道路網的需求量則越小[1]。

(二)產業結構的影響因素

產業結構主要是指某一個區域的產業內部各生產要素之間、產業之間、時間、空間及層次間的相互關系,產業結構不同,對道路網的建設需求也有所不同。比如過去,在產能較低的時代背景之下,社會發展對煤炭、鋼材、天然氣等資源與能源的需求,一般只局限于鐵路運輸與水運,因為,當時的道路網建設進程相對滯后。隨著社會經濟的發展,道路建筑事業也呈現出蓬勃發展態勢,在這種情況下,社會的基礎工業對各種原材料的需求,可以通過陸路運輸來完成,這時,對道路網的需求量也與日俱增。尤其在社會第三產業發展速度逐年加快的宏觀背景之下,多元化的產業結構,使得一些小批量、高附加值的貨物及產品數量驟增,而道路運輸則成為區域經銷商、代理商的首選運輸方式。

(三)城市化發展進程的影響因素

進入二十一世紀后,我國的城市化發展進程逐年推進,在這一宏觀背景之下,大批的農村青壯年勞動力涌入城市,使得陸路運輸壓力倍增。與此同時,農村與城市之間的差距逐步縮小,城鄉間的經濟往來合作關系越加密切,這時,為了滿足城市建設以及新農村建設的需要,國家開始加快道路建設速度,并在短短幾年時間內,完成了諸多國道、省道等大型道路工程的建設項目。比如起始點為北京市東城區永定門橋,終點為福建省福州市平潭縣的104國道的改擴建工程、起始點為遼寧丹東,終點為廣西東興的228國道的建設工程等,這些國道項目的實施,不僅惠及了沿線各鄉村,帶動了當地經濟的快速穩步發展,而且也改善了我國的交通大環境。

(四)區域資源儲備的影響因素

區域資源主要包括礦產資源、土地資源、旅游資源等具有利用價值的資源,這些資源往往是工業、農業生產所必備的原材料,如果其他地區資源匱乏,那么將直接需要該地區進行資源供給,而在資源供給與流通過程中,則需要借助于完善的道路網才能直接服務于終端用戶。比如某地區礦產資源豐富,而臨近的其他省份礦產資源匱乏,這就需要利用陸路交通運輸工具來輸送資源,最為常見的礦產資源如煤炭資源、鋼材資源、稀有金屬資源等,區域資源儲備越豐富,對道路網的需求量越大。另外,隨著旅游業的蓬勃興起,國內一些地區精準把控旅游市場,瞄準市場發展機遇,并大力開發當地的自然旅游資源,以吸引更多外地游客的光顧,在這種情況之下,道路建設也成為該地區的首要關心的問題,只有道路網絡發達,這些旅游資源的利用價值才能突顯出來[2]。

二、道路建設對社會經濟發展產生的促進作用

(一)推動國民經濟穩步增長

近年來,我國的國民經濟呈現出良好的遞增態勢,而這恰恰得益于道路建設事業的蓬勃發展。首先,道路建設需要大量的鋼材、水泥、砂石、木材等原材料,而隨著原材料需求量的大幅增長,與原材料相對應的生產商或者銷售商也從中獲利,一旦形成這種經濟互助關系,必然會給國民經濟的持續穩步增長帶來生機與活力。其次,由于道路建設工程需要投入大量的人力資源,在這種情況下,承擔道路建設的建設方、施工方將為全社會提供更多的就業崗位,因此,參與道路建設的人員不僅獲得了就業機會,同時,也能夠獲取一定的勞動報酬,這對推動國民經濟發展將起到積極的促進作用。最后,由于各地區的道路網日漸完善,地區間的經濟活動也日漸頻繁,在這種情況之下,經濟往來過程中所創造的附加值也越來越多,繼而使稅金、經營利潤等經濟指標平穩上升,這都給國民經濟的穩步增長提供了先決保障。

(二)加快資源開發進程

資源開發關系到區域經濟的發展狀況,但是,過去由于道路網不發達,運輸條件惡劣,導致運力低,運輸耗費大,投入的人工成本多,這給資源開發造成了嚴重的負面影響。而道路建設進程的推進,給區域資源開發帶來了轉機。首先,道路沿線各村鎮的土地資源將得到合理開發和利用,尤其對農、林、牧、副、漁等農村產業來說,道路網的打通無疑給這些產業帶來了發展活力,這些產業的經營者可以借助于發達的道路網絡對資源進行再分配,以獲取更多的經營利潤。其次,對于得天獨厚地理位置與先天礦產資源優勢的區域來說,可以通過道路運輸這種便捷高效的運輸方式,來實現資源的優化配置。以鋼材資源為例,據統計數據表明,2020年全年,我國的粗鋼產量達到10.53億噸,從這一數據可以看出,我國對鋼材的需求量越來越大,而通過完善的道路網絡,可以加快鋼材資源的流通速度,這不僅提高了鋼材資源的利用率,同時,也促進了當地經濟的穩步增長。最后,路網越密集的地區,其旅游資源的開發速度越快。以東南沿海地區為例,這些地區的道路規劃與建設速度明顯高于內陸地區,因此,每年也會吸引大量的國內外游客前來觀光旅行,進而帶動了當地經濟的快速穩步增長。

三、道路建設與社會經濟協調發展評價模型的構建思路

(一)評價指標的確立原則

在確立道路建設與社會經濟協調發展評價指標時,首先需要明確評價指標的確立原則,然后在遵循這些原則的基礎上,來建立一個統一的評價模型,這對深入解讀二者之間的關系具有重要的現實意義。

1.客觀性原則

所謂客觀性即是在選擇評價方法時,應當參照國家或者行業的相關標準,如果涉及計算、運算時,應當保證計算數據的準確性,這樣,評價出的各項指標才能與實際情況相符。比如在對道路建設的各項指標進行統計計算時,參與評價的專業人員需要具備較高的文化素養、數學素養,然后利用固定的計算公式結合統計計算工具,將所需的數據指標計算出來,這種方法得出的計算結果更具權威性與說服力。

2.全面性原則

影響道路建設的社會經濟因素較多,比如上面提到的區域經濟總量、產業結構、城市化發展進程以及區域資源儲量等,因此,在對二者之間的協調發展關系進行評價時,應當全面考慮這些因素,而不能只針對一項或者幾項內容進行評價,這樣評價出來的結果數據也將出現較大偏差,進而對道路建設規劃與決策產生負面影響[3]。

3.確鑿性原則

在對道路建設與社會經濟協調發展的關系進行評價時,需要參考大量的統計資料、內業資料以及區域地質資料、氣象資料、水文資料等,如果這些資料當中的數據出現偏差,那么將直接影響工作人員的準確判斷,這就給后續道路建設的投資決策帶來諸多不利影響。因此,工作人員在選擇參考資料時,首先應對資料的真實性、確鑿性進行校對和確認,當確認各項數據無誤后,方可開展評價工作。

4.動態化原則

道路建設與社會經濟發展的各項指標不是一成不變的,它在某一個固定的時間段可以表現出相對靜止狀態,但實際上,卻一直處在一個動態變化的過程當中。比如與道路建設相關的原材料市場價格,不同時期,材料的市場價格也將出現較大的幅度,如果以某一個價格節點進行相關指標進行評價,那么評價結果的準確性也將大受影響。因此,工作人員在評價各項指標時,應當關注每一個時間節點內道路建設指標、社會經濟發展指標的實時變化過程,以最大限度地減少評價結果誤差。

(二)道路建設與社會經濟協調發展評價指標的確立

首先,工作人員先確定道路建設系統的評價指標,主要包括三大要素,即公路網面積密度、公路網等效總里程、公路網高等級道路比重。其中,公路網面積密度用X1來表示,該指標所反映的具體內容是道路建設規模以及區域道路建設發展達到了一個怎樣的水平。公路網等效總里程用X2來表示,反映的具體內容是公路網規模、質量以及運力。而公路網高等級道路比重則用X3來表示,反映的是區域道路網的結構配置情況以及現代化技術在道路建設中的應用情況。

其次,工作人員需要確定社會經濟指標,較為常用而最具代表性的指標包括國內生產總值、區域第三產業比重、區域總人口、城鎮人口比重、汽車保有量。其中,國內生產總值用Y1來表示,實際上該指標也等同于社會經濟總量。區域第三產業比重用Y2來表示,反映的是區域內部第三產業的規模與數量,區域總人口用Y3來表示,反映的是區域內的人口數量及規模,城鎮人口比重是指道路沿線所經過的城鎮現有的人口數量,用Y4來表示,而汽車保有量則用Y5來表示,反映區域交通運輸的實際狀況[4]。

(三)評價模型的構建思路

為了提高評價精準度,增強評價結果的實效性與適用性,工作人員可以采取主客觀分析相結合的方法,對道路建設與社會經濟協調發展關系進行精準評價。這其中涉及兩種評價模式,即DEA數據包絡分析模型以及AHP層次分析法,DEA數據包絡分析模型主要根據已知條件,利用DEA模型來得出相應的生產前緣,然后對多輸入與多產出的決策單元的有效性進行評價,而AHP層次分析法主要是針對定性問題進行定量分析的一種多準則的決策評價方法,將兩種方法結合到一起,能夠建立一個精準的道路建設與社會經濟協調發展評價模型[5]。

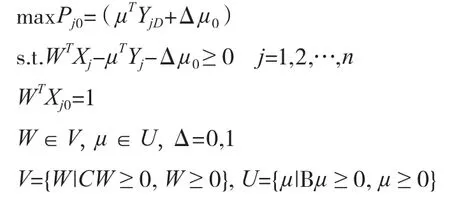

首先構建一個帶有AHP約束錐的DEA評價模型,將n個被評價部門記作DMUi,其中,i代表正整數1,2……,n,當輸入指標的個數為m時,指標集可以記作I={1,2……,m},當輸出指標的個數為s時,則指標集可以記作R={1,2……,s},那么n個評價單元的輸入與輸出指標數據的評價單元記作DMU1,DMU2,……, DMUn,輸入指標記作X1,X2,……,Xn,輸出指標記作Y1,Y2,……,Yn。那么DMUj這一評價單元的輸入輸出指標則記作Xj=(X1j,X2j,……,Xmj),Yj=(Y1j,Y2j,……,Ysj)。為了能夠真實反映出評價決策者對各指標重要性的需求,I={1,2……,m}這一輸入指標與R={1,2……,s}這一輸出指標可以利用AHP層次分析法,分別進行比對,然后建立兩個9標度判斷矩陣,并對矩陣的一致性進行檢驗。為了能夠反映出決策者在各指標上的偏好,可以利用AHP層次分析法對各項指標的權重進行限制,即在DEA模型當中添加AHP約束錐,進而得到帶有AHP約束錐的DEA評價模型,模型的數學表達式如下:

當這一評價模型建立以后,可以將道路建設規模及質量的有效性指數記作α,這時,可以得出道路建設對社會經濟的狀態協調度μ1=α,然后將社會經濟對道路建設是否起到支持作用的有效性指數記作β,進而得出社會經濟對道路建設的狀態協調度為μ2=β。

(四)評價結論

如果μ1與μ2的數值越接近,則說明道路建設與社會經濟的協調發展關系越密切,如果μ1與μ2的數值相差越大,則說明道路建設與社會經濟協調發展的關系越疏遠,當μ1與μ2的數值相等時,則代表道路建設與社會經濟的協調發展也保持高度的一致性。由此可以得出以下評價結論:即μ1與μ2這兩個協調度指標,分別代表了道路建設與社會經濟之間的協調度,協調度越大,道路建設對社會經濟發展的促進作用越加明顯,協調度越小,道路建設對社會經濟發展促進作用越小,換句話說,當協調度較小時,社會經濟發展速度遠遠超過道路建設速度,在這種情況下,國家應當及時對道路建設規劃進行優化和調整,以適應區域社會經濟快速發展的需要。

綜上,通過對道路建設與社會經濟協調發展的有效評價可以看出,道路建設規模、速度、質量與社會經濟發展速度有著必然聯系,一方面,道路網絡密集,能夠有效帶動地方經濟的快速穩步發展,進而給國民經濟的增長注入了源源不斷的驅動力。另一方面,社會經濟發展也使道路建設事業呈現出蓬勃發展態勢,因此,二者之間相輔相成、相得益彰,是我國精準統籌宏觀經濟發展規劃與方向的兩個關鍵要素。