當代資本主義不平等問題的根源及其影響

【摘要】20世紀80年代以后,資本主義的不平等問題日益加劇,主要表現為各國普遍的收入和財富分配日趨嚴重的兩極分化,以及嚴重的貧困問題。全球化進程中的資本權力擴張以及與技術的變化相關的“技能溢價”影響到了收入和財富分配的兩極分化。與此同時,國家一系列迎合市場卻弱化傳統社會保護機制的政策方式進一步助推了社會的兩極分化。此外,勞動組織尤其是工會的衰退直接影響了工人在收入分配中的議價能力。不平等問題直接沖擊了西方主流價值觀,對社會經濟的發展產生了消極影響,它尤其侵蝕了既有的民主秩序,助推了政治極化現象。

【關鍵詞】資本主義? 不平等? 新自由主義

【中圖分類號】D033.3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2022.09.002

不平等問題是伴隨資本主義歷史發展始終的問題。盡管戰后資本主義的不平等問題一度出現緩和趨向,但20世紀80年代以后,不平等的日益擴大以及日趨嚴重的兩極分化已經成為了當代資本主義的一個時代特征。20、21世紀之交,資本主義的不平等問題已經引起了主流學界的激烈討論,2013年法國經濟學家托馬斯·皮凱蒂(Thomas Piketty)的《21世紀資本論》(Capital in the Twenty-First Century)進一步推高了相關討論。日趨嚴重的不平等問題是當代資本主義社會經濟發展的多種進程的產物,它尤其與各國的政策導向密不可分。

當代資本主義國家的不平等加劇趨勢

根據聯合國的定義,不平等是指人們在地位、權利和機會方面的不平等狀態。它尤其表現為一種“經濟不平等”,意指“經濟變量在集體中的個人之間、人的群體之間或國家之間的分布狀況”。[1]在有關不平等的討論中,社會學者一般將眾多的不平等現象歸為兩類,或者說強調兩種類型的不平等:一類是各個物質層面的結果不平等,如收入和財富水平、教育程度、健康狀況等;另一類則是個人潛在選擇機會的不平等,包括就業或教育機會的不平等。雖然不同領域的學者對不平等有各自不同的關注點,如政治學家往往強調政治權利、社會不平等以及聲望和地位的不平等,而經濟學家往往更為強調收入、財富或消費的不平等,但收入或財富的不平等往往是人們衡量不平等的最主要指標。

收入和財富不平等擴大的趨勢。美國學者丹尼斯·吉爾伯特在分析戰后美國社會變化時,曾經把戰后四分之一世紀稱為共享繁榮的時代,而這一時代在20世紀70年代突然中斷,于是,他將70年代初以來的時代稱為“不平等增長的時代”。[2]這一特點大抵也反映了整個發達資本主義國家、包括西歐國家的社會變化特征,盡管后者(歐洲)由于其特定的社會發展模式,社會兩極分化的程度不及美國。然而,大量的事實說明,進入21世紀后,發達資本主義國家的這種不平等和兩極分化的形勢在日趨加劇。

人們一般用高收入群體(如收入頂層1%或10%)和低收入群體在收入和財富中的比值變化來表示收入的不平等狀況。圖1顯示了過去一個世紀美國、歐洲、日本收入前10%人口占國民收入的比重變化,它在印證吉爾伯特的上述結論的同時,更突出表現了20世紀70年代以后發達資本主義國家不平等持續擴大的總體趨勢。圖1顯示,20世紀80年代左右,美歐日三大發達資本主義經濟體收入不平等顯著擴大,反映為高收入和資本收入都在急劇上升。2016年,頂層10%人口的收入占社會總收入的比重在歐洲已達37%,美國為47%。[3]而來自國際貨幣基金組織的相關報告顯示,在大多數發達經濟體,收入不平等的加劇主要是由前10%的收入份額不斷增長所驅動的。[4]

比之于收入的不平等,發達資本主義國家中的財富(家庭儲蓄、房屋凈值、投資和債務的總和)不平等現象更為嚴重。歐美國家收入頂層1%人口和底層90%人口的財富分配結構變化顯示,1980~2010年間各國頂層1%人口的財富比重都有不同程度的增長,而底層90%人口的財富比重則均出現相應下降。根據經合組織相關分析報告,截至2021年7月,在經合組織國家,平均而言,最富有的10%家庭擁有超過一半的家庭財富,這一比例自2010年以來在約三分之二的國家有所增長。而在另一端,財富分配底部一半的家庭擁有很少的凈財富。在經合組織的大多數國家,處于財富分布下半部分的家庭幾乎沒有凈財富。2018年前后,在整個經合組織,私人凈財富最低的40%家庭平均只擁有家庭總財富的3%。在一些國家,這些家庭的凈財富甚至顯示為負值,這意味著其債務超過了其資產總值。2018年前后,近十分之一的低收入家庭過度負債。相反,財富高度集中在頂層。超過一半(52%)的財富“餡餅”由最富有的10%家庭持有。2018年前后,美國最富有的10%家庭擁有接近80%的總財富。在奧地利、智利、愛沙尼亞、丹麥、德國和荷蘭,最頂層10%家庭的財富份額超過55%。此外,凈財富水平的增長非常不均衡。平均而言,前10%人群的財富水平在2021年之前十年中實際增長了13%,而其下面的50%人群的財富水平則增長了6%。但同一時期底層40%人群的平均財富縮水超過12%。這導致貧富差距擴大,最富有的10%家庭的財富份額增加,而剩下的90%家庭的財富份額則下降。[5]

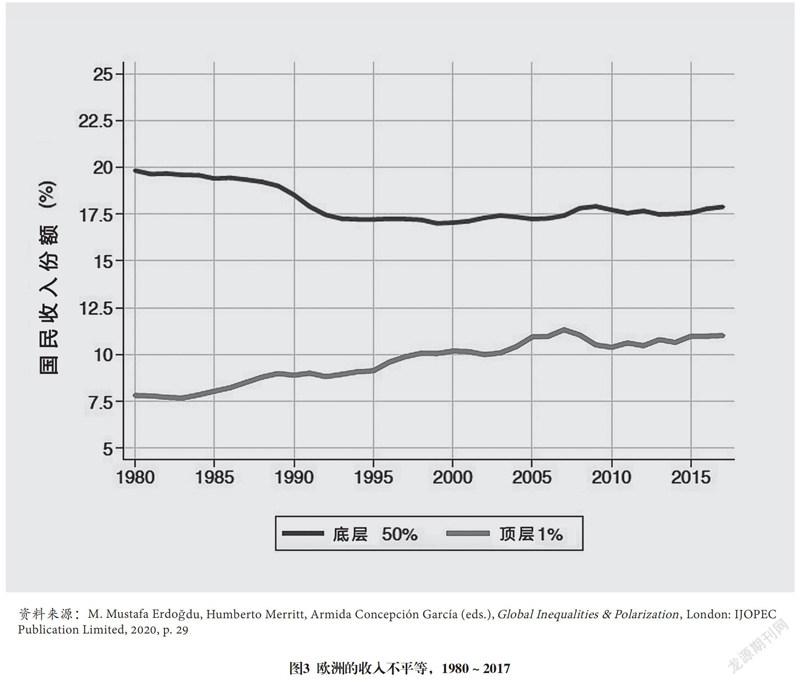

在發達資本主義國家中,美國的收入和財富不平等現象更為嚴重。圖2、圖3顯示,1980~2017年間,雖然歐洲和美國都出現了頂層1%人口收入比重增長而底層50%人口收入比重下降的趨勢,但美國的收入不平等程度要遠大于歐洲。進入21世紀后,美國超過五分之一的收入流向了頂層1%。而且,這種趨勢在2008年金融危機后進一步加劇。自危機后美國經濟恢復增長以來,95%的收入增長都流向了頂層1%。其中頂層0.1%超高收入者的收入在2012年的總收入中約占11.3%,是30年前的三到四倍。[6]而對比美國的國內收入和財富分配變化,財富的兩極分化更為嚴重。美國最富有的1%人口擁有全國三分之一的財富,前5%人口的收入占比超過60%,且其份額在過去幾十年里穩定增長。[7]如果不計算住房財富,這一比例甚至更高,而且這種趨勢仍在進一步上升。2008年的金融危機加劇了這種不平等。如果考慮到種族分別,美國的不平等問題更為嚴重。從2005年到2009年,大量美國人的財富急劇減少。2009年,典型美國白人家庭的凈資產大幅下降至113149美元,比2005年減少了16%。同一時期典型的非洲裔美國人家庭損失了53%的財富——其資產僅為美國白人中值的5%。典型的西班牙裔家庭則損失了66%的財富。而在危機后的經濟復蘇階段,美國財富分配的不平等趨勢更為嚴重。在“復蘇”的幾年里,隨著股市價值反彈,富人重新獲得了他們失去的大部分財富;但其他群體則未能如此。2009年,最富有的1%家庭的財富是普通美國人的225倍,幾乎是30或50年前的兩倍。如沃爾瑪帝國的六位繼承人擁有900億美元的財富,相當于美國社會42%的底層人群的總財富。[8]相反,經濟衰退使中產階級的財富大幅縮水(其中大部分屬于房屋凈值)。經濟復蘇的收益幾乎完全流向了最富有的美國人。

兩極分化與貧困問題日趨嚴重。雖然不平等問題并不等同于貧困問題,但不平等的發展卻與貧困問題有著內在聯系。國際貨幣基金組織的相關研究指出,收入不平等會影響以增長促進減貧的步伐。在初始不平等程度較高或增長分配模式偏向非貧困者的國家,經濟增長降低貧困的效率較低。此外,由于經濟周期性地受到各種破壞增長因素的沖擊,更高的不平等性使更大比例的人口容易陷入貧困。[9]在美國,在收入越來越集中于頂層的同時,更多處于底層的人們的貧困問題更為嚴重。大約22%的美國兒童生活在聯邦貧困線以下。從1969年到2009年,校正通脹因素后,一名只有高中學歷的美國男性工人的收入中值下降了47%。與此同時,長期被視為發達資本主義國家社會核心力量的中產階級受到擠壓,其收入停滯不前。2015年前后,矯正通脹因素后的美國家庭收入中值低于1989年。[10]經濟衰退使底層和中產階級的困境更加嚴重。

2020年新冠肺炎疫情全球大流行所導致的危機進一步加劇了發達資本主義國家的不平等趨勢。危機開始時,底層家庭凈財富的不足致使很大一部分家庭無法應對新冠肺炎疫情危機造成的收入沖擊,幾乎一半的低收入個人缺乏緊急儲蓄,他們在短期收入中斷情況下可支配的流動資產不足以維持三周的家庭支出。[11]而許多家庭幾乎沒有凈財富。很大一部分人口因而沒有能力應對疫情引發的勞動力市場和收入沖擊。這種狀況與財富分配的下半部分家庭的財富構成有直接關系。對于這些家庭來說,其家庭財富中最大的一部分是房地產。在底層40%的家庭中,主要住宅占總資產的61%,而在前10%的家庭中,這一比例僅為34%。[12]這意味著財富較低的家庭不太可能依賴金融財富作為恢復力的資源。經合組織國家迅速采取前所未有的措施,幫助家庭抵御疫情的經濟影響。盡管這種支持幫助數百萬人渡過了難關,但它往往可能來得晚,或不足以彌補收入損失,因此許多家庭不得不動用儲蓄來維持必要的支出。

不平等擴大的經濟和社會政治動因

上述不平等擴大和兩極分化的加劇是多種因素共同作用的結果。美國經濟學家布蘭科·米蘭諾維奇(Branko Milanovi?)在《全球不平等:全球化時代的一種新方式》[13]一書中將過去幾十年工業國家的收入不平等歸之于幾個主要相互共存的事實:(1)勞動力從行業轉移到服務業,而在服務業中雇員更難以組織起來。(2)工業自動化進程。它與全球化進程相聯。(3)在諸如通訊領域的壟斷租金的產生。(4)隨著全球化背景下勞動力供應的激增,最低技能人群的工資面臨下行壓力。(5)降低高收入人群的邊際稅率,降低資本稅。[14]我們可以將這些不同的要素歸結為以下三個方面,即與社會經濟發展的客觀進程相隨的不平等問題,國家政府的政策(尤其是分配政策)推助的不平等問題,以及伴隨勞動關系中的趨勢性變化的不平等。

伴隨全球化和技術變化的不平等問題。在圍繞當代資本主義不平等現象的多種解釋中,一種傾向更為強調經濟和社會發展的客觀動因,即強調既有客觀經濟環境變化,尤其是全球化的發展以及技術的變化對收入和財富分配的影響。全球化進程中資本的權力擴張、產業結構以及勞動市場的變化是過去幾十年發達工業國家不平等擴大和兩極分化加劇的重要動因。

全球化進程對當代資本主義經濟體的收入與財富分配趨勢的首要影響體現在資本權力擴張所導致的不平等。資本的便利流動給資本的擁有者提供了更大的活動空間。金融資本的泛濫更是強化了資本尋租的權力,從而使得財富收入的頂端擁有更大的份額,由此加劇了收入和財富的兩極分化趨勢。皮凱蒂通過對當今主要發達資本主義國家(包括美國、英國、法國和德國,以及日本、加拿大和意大利等)的財富收入比率的分析揭示了這種普遍趨勢。他引入了財富收入比率的概念,即公民擁有的所有金融資產相對于該國國內生產總值的價值,并將資本回報率(r)與名義經濟增長率(g)進行比較。如果資本回報率大于名義經濟增長率,那么就意味著富裕的人的財富增長速度超過了整個經濟增長速度。他發現,在所有發達資本主義國家,20世紀的財富收入比率呈現一種明顯的U型:從19世紀末和20世紀初非常高,到20世紀中期非常低,然后自1980年以來強勁上升。皮凱蒂的研究顯示,發達資本主義國家在整個時期的平均資本回報率是5%,明顯高于整體經濟增長率。財富收入比率的增高是發達資本主義經濟體的一個普遍現象,而非盎格魯-撒克遜式的自由主義體制國家所獨有,盡管后者的水平更高,美國的財富收入比率更是達到了前所未有的水平。在此趨勢下,擁有大量資產和股票的人的收入能力與謀生的人的收入能力之間的差距會越來越大。[15]

此外,產業的結構變化以及技術變化所導致的勞動者之間的收入不平衡發展也影響了收入分配的不平等。這一進程是伴隨著從工業社會向后工業社會的發展而來的,而全球化、尤其是資本流動的全球化趨勢加劇了不同產業勞動者群體之間的兩極分化,主要表現為傳統產業領域的勞動者隊伍在財富和收入結構中的更不利地位。這也是進入21世紀后全球化進程給發達資本主義國家帶來的普遍性問題。

在勞動力隊伍構成變化所導致的收入變化中,人們進一步強調了技術變化對不平等的影響,即所謂的“技能溢價”(skill premium)。技能偏見對收入的影響正在增加,主要表現為低技能和非全職工人的工資增長率低,高技能職業的收入增長率高。在發達經濟體,技能溢價的增加加劇了市場收入的不平等,反映出收入分配的高端不成比例地獲得教育受益機會的事實。技術變革可以通過自動化消除許多工作崗位,或提升獲得或保留這些工作所需的技能水平,從而使得對資本和技能勞動力的需求不成比例地高于對低技能和非技能勞動力的需求。國際貨幣基金組織的相關報告強調了技能溢價、尤其是通訊服務業的技能溢價以及更高的教育所帶來的收入增值與經合組織國家收入差距的擴大有關。該研究強調,過去25年中收入分配結構第90位和第10位之間不斷擴大的差距,三分之一歸因于這種技術溢價。[16]意大利學者安東內利(Cristiano Antonelli)和格林格(Agnieszka Gehringer)則更進一步借用熊彼特的創造性破壞理論提出并驗證:收入不平等程度的增加是由技術變革速度的降低決定的。緩慢的技術變革有助于鞏固市場進入壁壘,并限制價格競爭的功能,將效率的提高轉移給最終用戶的時間大大推遲。資產所有者可以從高水平的永久壟斷租金中受益。[17]

不過,技能溢價對收入不平等的影響主要是限定在工薪收入者范圍內——上述研究報告所強調收入分配結構中的百分位中的第90位和第10位即屬于該范圍,而對于收入頂層與占人口絕對多數的底層之間的收入擴大化的影響是有限的,因為真正的收入頂層的主要財富來源并非工資所得。但后者卻是發達資本主義國家不平等擴大的關鍵所在。正如有分析所強調的,即使是在前者的范圍內,也不宜過分強調技術溢價的作用。如美國著名學者、諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格里茨(Joseph Stiglitz)即強調了技術工人的工資也有所下降的事實。[18]特別是,技能溢價和機會平等與教育機會平等有關。而在不平等日益擴大的背景下,教育的機會平等本身也受到了挑戰。

國家政府的政策方式推助了不平等問題。更多的研究強調了當代資本主義的不平等擴大和兩極分化加劇是各國政府制度和政策變化的結果。斯蒂格里茨強調,發達資本主義國家尤其是美國的不平等主要是政策和政治的結果。[19]在《不平等的代價》一書中,他指出造成當下困境的三個主要原因:市場沒有按其應有的方式運行(既沒有效率也不穩定);政治制度無法糾正市場的缺陷;以及當前的經濟和政治制度從根本上不公平。[20]在這方面,20世紀80年代以來不平等擴大顯然與這一時期新自由主義政策方式的盛行密切相關,是新自由主義強化市場而弱化社會保護政策方式的惡果。具體而言,傳統的國家經濟控制制度和政策失靈、國家一系列迎合市場卻弱化傳統社會保護機制的政策方式、以及伴隨于此的勞動隊伍組織的弱化,這些都直接影響了收入和財富的分配趨向,并推助了社會的兩極分化。

1.國家政策突出市場和競爭邏輯,但增長的涓滴效應卻在失效。美國歷史學家科林·戈登(Colin Gordon)稱美國的不平等是“公共政策的直接和有形的結果,該政策的設計意圖就是向上重新分配收入和財富”。[21]這也可以說是對20世紀80年代以后發達資本主義國家公共政策的趨勢性變化的概括。主導這種政策變化的是一套新自由主義話語方式。但新自由主義的政策方式在強化市場和競爭的邏輯的同時,卻并未能同步實現其所承諾的對收入分配的涓滴效應,相反卻導致了更為嚴重的不平等和兩極分化。

20世紀70年代全球性經濟危機在中斷戰后發達資本主義經濟體持續增長的同時,也令戰后一度成為發達資本主義國家普遍共識基礎的凱恩斯主義政策方式受到普遍懷疑。在此背景下,新右派,即高舉新自由主義旗幟的保守主義政治力量在政治上崛起的同時,也借助于對舊體制的改革和對全球化的迎合而日益強化了新自由主義政治話語。該話語的核心是古典自由主義的市場邏輯。新自由主義的倡導和支持者把他們傳統所持的市場觀念有機地融入到了對全球化進程所展現的市場力量的解釋之中,并助推了一系列的市場化進程。在該進程中,“市場友好”政策方式受到普遍的迎合。按照這種“市場友好”的原則,那些試圖以政府的干預對社會生產進行調節和對收入進行重新分配的政策,以及工會勢力強大、政府干預企業就業和其他勞動制度的行為(如嚴格的環保法律,最低工資等)都被視為是對市場的不友好行為。基于這種“市場友好”原則,各國的經濟和社會政策凸顯了一種“競次”(race to the bottom)的政策邏輯。它最大化地迎合了市場的需求,確切地說是資本的需求。這種政策方式從盎格魯-撒克遜自由主義體制的英美蔓延到歐洲大陸乃至其他地區,甚至一些傳統的注重運用國家政策工具進行收入再分配的政府也不得不屈從于市場的力量。有學者用公司“統治了這個世界”來描繪這種形勢。[22]資本的權力擴張在此得到了充分體現。

在這種背景下,向資本利益的傾斜成為發達資本主義國家公共政策的一個普遍性特征。稅收政策的趨勢性變化是其重要表現。稅收本是一國政府對資源進行再分配,從而解決不平等問題的重要手段之一。但自20世紀70年代以后,在普遍以減稅方式迎合資本的政策趨勢下,最高邊際稅率呈普遍下降趨勢。在美國,20世紀80年代初里根執政之時的最高邊際稅率是50%,1988年下降到了30%。后來克林頓政府時期回升到了40%,但小布什政府的減稅政策后又回到35%。另外,對財富收入(如資本收益和股息)的減稅力度促使里根時代一些公司用股票期權來補償高管。在這些政策下,美國最富有的400名申報人(2009年,他們的平均調整后總收入略高于2億美元)的平均稅率從1992年的26%下降到2009年的20%以下。也就是說,美國最富有的一代人享受了最大幅度的減稅待遇。[23]

收入頂層的財富由此而急劇上升,它驅動了歐美社會日益加劇的不平等。即使是相對注重社會公平的歐洲,在過去40年中,最貧窮的80%歐洲人的平均收入增長了20%~50%。但最富有1%的人收入增長超過100%,最富有0.001%的歐洲公民的收入增長達到200%。1980年至2017年間,整個歐洲經濟增長的17%由收入前1%的人口占有,而底層50%的人口僅占了15%。[24]

與此同時,對工薪者的稅收卻在增加。美國聯邦收入來源的結構變化顯示,戰后以來,個人所得稅占聯邦收入的40%~50%。而企業所得稅占聯邦收入的比重從1943年的40%下降到了2013年的9.9%,相反,同一時期的工資稅卻從13%增長到了40%,成為聯邦第二大收入來源。[25]與之相應,企業的盈利以及收入頂層的1%人口收入比重在20世紀80年代以后逐步上升。也就是說,稅收負擔不僅根本上從企業和更高的所得稅收入者身上轉移了,而且大部分稅收不足是通過具有倒退性的工資稅來彌補的。鑒于政府對一些低收入家庭提供的福利項目的資格要求和其對收入影響的事實,實際上,那些接近收入分配底層的家庭的實際邊際稅率是最高的。[26]

不過,新自由主義政策的捍衛者認為,低稅收水平會鼓勵高收入者的投資,而高稅收水平會限制其投資意愿。因而企業稅的降低會鼓勵投資和創造新的就業崗位,從長期意義上它們會產生減少不平等的累計效應,即增長的涓滴效應。而著名的庫茲涅茨曲線解釋框架往往是這種“涓滴效應說”的重要理論支撐。[27]但正如人們所指出的,庫茲涅茨關于發展階段和不平等之間的倒U型關系的理論假設只得到部分支持。雖然有大量證據證明在發展中國家經濟增長對減少收入不平等的積極影響,但在發達國家卻相反,尤其是在20世紀末21世紀初的經濟快速增長時期,收入不平等現象反而在加劇。因此,有學者強調,大量研究表明了一個共識,即從長遠來看,經濟增長會減少收入不平等,但這一結果在很大程度上取決于平衡性條件的作用。因此,產品和要素市場,包括勞動力和金融市場,越接近完全競爭均衡,收入不平等就越低。當經濟增長與市場缺陷相關聯時,收入不對稱實際上會增加。[28]一種理想化的解釋是,在一個發達的工業經濟體中,產品和要素市場的更激烈競爭使壟斷利潤最小化成為可能。經濟增長的標準機制是通過降低利率、減少壟斷利潤和提高工資來減少不平等的。但如上所述,這恰恰并不是20世紀80年代以來人們在發達資本主義經濟體中所目睹的事實。相反,衡量收入分配的可靠統計研究表明,在過去40年中,幾乎所有國家的富人和窮人之間的收入差距都在擴大。[29]

眾多的學者和機構都指出了上述新自由主義話語邏輯中的問題。科林·戈登指出,市場的“供方”政策鼓吹者過高估計了可獲得的稅收收入的彈性,想當然認為低稅收水平會鼓勵高收入者的投資,因而也過于樂觀地認為這種對企業(實際上是對高收入者)的減稅會產生減少不平等的涓滴效應。事實上,企業和個人往往會用各種方式合理地利用稅收政策,如避稅、保護收入,而不是作出真正持久的經濟決策來應對稅率的變化。如一些研究所指出的,這就是為什么,一代人的減稅措施對刺激經濟增長(以儲蓄、投資或生產率增長率衡量)幾乎沒有什么作用,但在同一時間段內明顯加劇了收入不平等。同樣,即便是再投資,也不能期望那些免稅收入會投向本國而不是海外,而海外投資的加速會損害本國工人的收入,因而也難以達到那種“涓滴”效應。事實上,隨著高收入越來越集中于“尋租”金融,沒有理由認為低稅收釋放的資本會隨著就業或生產率的提高而出現。[30]皮凱蒂的《21世紀資本論》以及斯蒂格里茨的理論分析都強調,庫茲涅茨曲線關于在發展的初始過程中不斷加劇的不平等會逐漸減少的理論很可能是錯誤的。[31]

2.國家的分配政策弱化了社會保護和調節機制。戰后資本主義的“黃金時代”是以高增長、高積累和高福利的良性循環為特征的。在此體制下,國家政府在調節經濟和社會事務方面的積極作用得到普遍的認可。但20世紀80年代以后,在經濟增長顯著下降的同時,國家在調節分配中的能動作用顯著下降。與上述迎合資本的公共政策趨勢相應,國家普遍弱化了其傳統的社會保護和對收入和財富的政策調節功能。相反,對福利制度的打壓,公共財富的縮小,以及對中產階級的擠壓等都進一步強化了收入和財富分配的兩極分化趨勢。

這首先體現在各國政府普遍推行的打壓傳統福利國家的改革政策中。福利國家體制的建立和發展是戰后資本主義發展中國家發揮積極的社會分配職能的重要制度體現。它有效地緩和了社會的不平等。但在20世紀80年代后,在傳統的福利國家不可持續的推論下,對傳統福利國家的打壓成為普遍的改革趨勢。限制福利資格和保護水平是貫穿各國福利改革的普遍特征。這種改革的目的本在于促使人們減少對福利的依賴,通過融入勞動市場擺脫貧困,進而減少國家的福利成本。不過在現實政治中,這類政策往往是以單方面減少對分配低端保護的方式為特征的,在上述親市場原則下,市場端未能真正建立起人們所說的平衡性條件。因此,雖然國家通過各種政策方式促使人們減少了對福利的“依賴”,但貧困問題卻并未因此得到真正的緩和。大量“工作的貧困者”(working poor)[32]的存在說明促使勞動力進入勞動市場本身并不足以改變人們的命運。相反,如上述減稅政策方式所體現的,財富收入分配高端卻得到了更大的保護。社會的兩極分化由此而進一步加劇。

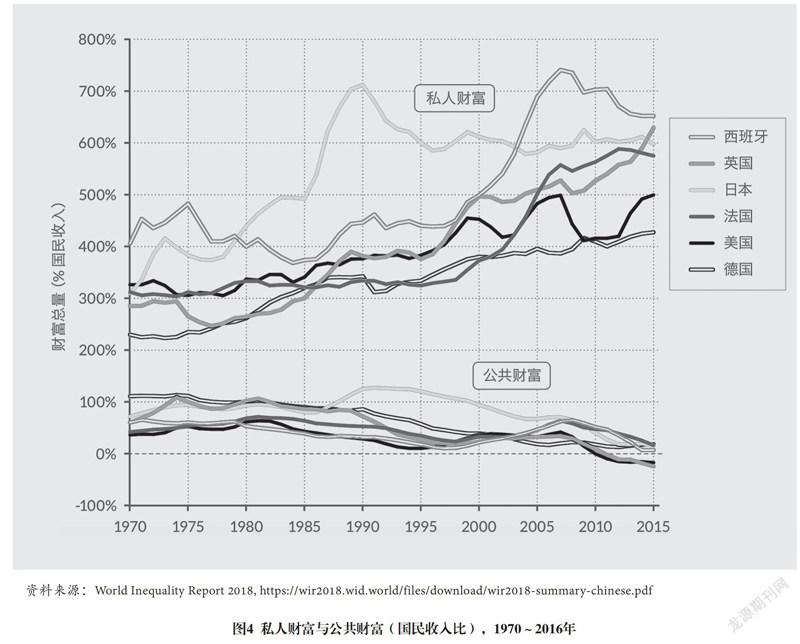

與上述經濟和社會政策并行的是,發達資本主義國家公共財富持續萎縮,進一步限制了國家通過積極的公共政策實現再分配的能力。圖4顯示了西方主要國家私人財富與公共財富對比的變化趨勢。自1980年以來,雖然西方國家的經濟以及國家的總財富在增長,但由于奉行新自由主義政策方式,各個國家擁有的公共財富持續下降,西方富裕國家的公共財富現狀卻是負數或幾乎為零。與此同時,私人財富則在顯著上升。2015年,美國公共財富為負值(國民收入的-17%),與此同時,私人財富則為國民收入的500%。而1970年,美國的公共財富為國民收入的36%,私人財富為國民收入的326%。[33]公共財富的萎縮極大地限制了政府處理不平等問題的能力。

此外,作為緩和收入差距的重要社會構成的中間階級受到了持續的擠壓,它成為發達資本主義國家不平等擴大的主要動因之一。在戰后資本主義發展中,中間階級規模的擴大及其相對收入水平提高是緩和社會整體的不平等并保持社會流動性的關鍵。但自20世紀80年代以來,在發達資本主義國家,中間階級卻受到了持續擠壓。這與國家的上述分配政策取向直接相關。如上述美國的聯邦政府稅收來源變化所顯示的,一方面,國家在通過不斷的減稅手段減輕主要財富擁有者的負擔;另一方面,來自工薪階層的工資稅卻日益成為填補政府財政不足的主要稅收來源。而該群體是以中間階級為主體的。中間階級受到擠壓成為當今資本主義不平等和兩極分化加劇的主要因素之一。這可以通過兩方面的事實來說明。一方面,中間階級與頂層的收入水平日益擴大。在20世紀70年代和80年代,收入譜兩端的工資差距都在擴大:最貧窮的10%的工作者和工資中位數的工作者之間差距的增長率與工資中位數的工作者和最富有的10%的人之間差距的增長率大致相同。但此后,這種差距在高端人群中變得更加明顯:最貧困人群與中位人口之間的差距趨于平穩,而最富有人群與中位人口之間的差距繼續擴大。[34]另一方面,中間階級的貧困化日益成為當今發達資本主義國家不平等問題的一個顯著特征。在歐盟和美國,它們占到了最貧困收入集團的90%。[35]這進一步說明了各國總體分配政策的失敗。

當然,不同的國家和地區之間在政府政策方面也表現出明顯的差異,這也影響了不同國家的不平等現狀。如上所述,歐洲國家頂層1%人群占有的財富比顯著低于美國。盡管自1980年以來,由于頂層收入的快速增長,收入差距不斷擴大,但歐洲仍然是發達資本主義國家中不平等程度最低的地區。這主要是由于稅前和轉移支付前后的收入分配更加平等。這也反過來證明,政府是否積極作為是影響不平等的重要因素。不過,正如一些研究所指出的,大多數歐洲國家通過普遍的降低公司稅率的方式應對競爭,這可能對稅前和稅后分配產生重要影響,并限制歐洲國家以公平方式為其社會模式融資的能力。[36]

工人集體組織的衰退。勞動關系的相對平衡是戰后資本主義不平等問題相對緩和的重要經驗,它是基于勞資關系中的一系列制度化安排,包括工人組織的發展、集體談判的制度化、以及國家政府在勞動與資本關系平衡中的積極作為。正如一些學者所強調的,共同繁榮取決于維持工人議價能力的政策和制度(集體談判、體面的最低工資、強大的勞動標準等)。[37]而20世紀80年代以后,在新自由主義日趨主導歐美政治的背景下,歐美國家政府普遍表現出親市場和弱社會保護的政策趨勢,戰后一系列有利于勞動關系平衡的制度性安排以及政府傳統的積極政策都受到不同程度的侵蝕。打壓工會并擠壓集體談判的制度空間是高舉新自由主義旗幟的新右派政治的首要政治目標。在撒切爾夫人時期的英國和里根政府時期的美國,工會及勞資談判機制受到打壓。而在它們之后的左翼政黨執政時期,這種狀況得以維持。即便是一些具有合作主義傳統的國家,體現其傳統的一些制度安排也受到顯著沖擊,如作為瑞典傳統制度模式重要構成的團結工資制度的破裂。在具有法團主義傳統的德國,2002年社會民主黨領導的紅綠聯合政府執政期間推出的“哈茨改革方案”在凸顯對資本的迎合立場的同時,也嚴重打擊了工會在勞資關系中的議價能力,進而也導致了傳統工人階級力量的分化。而這些都是在迎合全球化時代的競爭的旗幟下進行的。這一切似乎都在印證著名的自由主義者拉爾夫·達倫多夫在分析全球化的政治后果時所強調的:“全球化意味著把競爭兩個字寫得很大,把團結互助幾個字寫得很小。”[38]

除政府的態度和作用外,工會地位的變化是有關勞資關系制度安排的關鍵因素。在上述背景下,作為傳統社會團結主要力量代表的工人組織,尤其是工會出現了明顯的頹勢,進一步削弱了勞動者在既有分配體系中的議價能力。工會是各國傳統勞資關系中集體談判制度的勞方主要代表。而20世紀80年代以來,一方面,工會受到新右派政治力量的有組織打壓;另一方面,隨著傳統工人階級的萎縮,而非同質性的新中間階級力量相對分化,難以如傳統產業工人那樣進行有效的組織,工會的組織率不斷下降。圖5顯示了2019年主要資本主義國家的工會組織率狀況,除北歐國家依然保持了相對較高的組織率[39]外,其他地區國家的工會組織率都處于一種極低水平。

有關勞動力市場制度與收入分配之間關系的經驗研究顯示,工會的組織程度會影響工資分配及再分配。在工資分配方面,工會組織和最低工資通常被認為有助于實現工資分配的平等,從而減少不平等。另外,工會的組織程度也會影響國家的再分配政策:強大的工會可以通過動員工人投票給那些承諾再分配收入的政黨,促使決策者進行更多的再分配。從歷史上看,工會在引入基本社會和勞工權利方面發揮了重要作用。相反,工會的削弱可能導致再分配減少,凈收入不平等(即稅后和轉移支付后的收入不平等)加劇。此外,盡管一些傳統觀念認為,工會組織或最低工資的變化會影響中低收入工人,但不太可能對高收入者產生直接影響,可一些研究指出,強有力的證據表明,在1980年至2010年期間,較低的工會組織與發達經濟體最高收入份額的增加有關。工會的削弱降低了工人相對于資本所有者的議價能力,增加了資本收入的份額,而資本收入集中于頂層的程度要更高于工資和薪水的集中度。此外,較弱的工會可以減少工人對公司決策的影響,這些決策有利于高收入者,比如高管薪酬的規模和結構。而對不平等指標與勞動力市場制度之間關系的研究證實,工會組織的減少與頂層收入份額的上升密切相關。頂層收入的增長以及凈收入基尼系數的增長在相當程度上是由去工會化推動的。[40]

影響不平等的其他因素。除上述因素外,其他一些因素也在不同程度上影響了過去幾十年資本主義國家的不平等和兩極分化。

機會的不平等既是人們所強調的現代社會不平等的重要內容,同時它也直接影響了收入和財富的不平等。這主要體現在教育方面。職業結構差異是影響勞動隊伍之間收入分配差距的日益重要的因素,而導致這種職業差異的最重要因素是教育。教育因此也被視為機會平等的重要路徑。而教育機會方面的事實上的不平等是資本主義不平等的一個重要因素。在美國,收入底層10%人群的子女只有20%~30%的概率進入大學;而收入頂層10%的子女進入大學的概率則為90%。[41]此外,性別不平等和種族歧視也影響了收入的不平等,其中包括了教育、工作機會、工資等方面持續存在的歧視都對收入不平等產生了影響。[42]

此外,財富結構也對不平等產生了影響,尤其是在經濟動蕩的形勢下。2008年金融危機以及2020年以來的新冠肺炎疫情都加劇了歐美國家的不平等,而這與收入頂層和底層家庭的不同財富結構有直接關系。如上所述,中低收入家庭的財富主要是房產,而且往往是以負債的形式購買的。因此,這類家庭更容易受經濟危機的沖擊。相反,頂層家庭財富中更大比例的則是通常更容易變現的金融資產。金融資產占最富有的10%的家庭總資產的40%,而在底層40%的家庭財富中則只有18%。[43]同時,金融資產的構成又可以區分為低風險金融資產(銀行存款和債券)和高風險但高回報的金融資產(如股票和投資基金)。兩者在財富分配底層和高層家庭財富結構中的比重顯著不同:低風險金融資產占財富分布最底層40%家庭金融資產的60%以上,而頂層10%家庭的金融資產中高風險金融資產占比高達80%。根據經合組織2021年數據,自2009年以來,經合組織國家股票價格的增長速度超過了房價:股票自2009年低點以來飆升了86%,而房價同期增長了45%。這意味著最富裕家庭更為受益于更高的資本回報率和股息。在財富不平等加劇的大多數國家,最富有10%的人持有的金融資產在財富蛋糕中所占的份額比2010年更大。例如,在挪威,最富有的10%家庭擁有的金融資產份額占2018年凈財富總額的1/3,高于2012年的1/4。[44]而從債務比來看,底層家庭的債務主要由房產債務和消費者債務(如信用卡債務和分期付款貸款)構成,這類債務也因此更容易受到金融危機的沖擊。

不平等擴大和兩極分化加劇的社會政治影響

日趨嚴重的不平等問題已經成為影響當代資本主義國家發展的最重要的社會政治問題,以致一些研究機構和學者強調,對兩極分化和不平等的動態研究已成為當代經濟和政治中最緊迫問題的核心。[45]不平等問題的影響是廣泛且深遠的。具體來說,以下幾個方面的影響已經成為人們的一種共識。

首先,不平等直接沖擊了西方主流價值觀。在(不)平等問題的認識上,西方社會不同思想和政治傾向的力量之間存在著多種、甚至是相互沖突的解釋,尤其是在對結果平等與機會平等的理解認識上。但至少可以將堅持機會平等視為西方主流價值觀的一個基本共識。可當代資本主義國家日趨嚴重的不平等問題正在危及人們的這種價值觀。如斯蒂格里茨所強調的,也許不平等最令人不安的影響是其影響了人們的機會平等。在美國,機會平等——“美國夢”——一直是美國人民珍視的理想。但現在的數據表明,美國不僅成為了不平等程度最高的發達國家,而且成為了機會平等程度最低的國家之一。與其他發達國家相比,美國年輕人的生活前景更依賴于父母的收入和教育。數以百萬計處于底層的人無法發揮他們的潛力。許多研究指出了結果不平等和機會不平等之間的聯系。當收入存在巨大的不平等時,那些處于頂層的人可以為他們的子女購買其他人無法獲得的特權,他們往往開始相信這樣做是他們的權利。[46]如此,將會形成一種階級的固化,而這恰恰是西方主流社會——它們往往將西方社會自封為“開放社會”——最不愿接受的。也正因為如此,2013年12月,美國時任總統奧巴馬直言,“危險和日益嚴重的不平等以及缺少向上的流動性已經成為我們時代的確切的挑戰”。[47]

其次,不平等的發展對社會經濟的發展產生了消極影響。眾多的研究都強調了高度的不平等直接影響了經濟增長本身。國際貨幣基金組織的相關研究發現,以基尼系數來衡量的收入不平等會對增長及其可持續性產生負面影響。較高的凈基尼系數與中期產出增長較低有關。富人(前20%)的收入份額與經濟增長呈反比關系。如果前20%人群的收入份額增加了1個百分點,那么在接下來的五年里,GDP增長率實際上會下降0.08個百分點。相反,底層20%的人(窮人)收入份額增長一個百分點會導致0.38%的GDP增長。可支配收入份額與更高增長之間的這種正向關系在中等收入者中繼續存在。[48]此外,高度的不平等因為直接影響了中下層的收入而影響社會的總消費,并容易引發經濟危機。上述國際貨幣基金組織的研究也強調,發達經濟體長期存在的更高的不平等性與全球金融危機有關。

最后,日益加劇的不平等侵蝕著既有的民主秩序,尤其是助長了政治極化現象。挪威學者古德倫·奧斯比(Gudrun ?stby)指出,眾多的專門研究和跨領域分析都有力地表明,“社會兩極分化和同一社會階層的社會不平等與沖突爆發正相關”[49]。極端不平等可能會損害信任和社會凝聚力,因而存在引發沖突的危險。而且,極度的不平等會加劇部分群體的不滿情緒,從而推助政治的極化現象。進入21世紀后,尤其是2008年金融危機后歐美日益嚴重的社會和政治極化現象正是其日益嚴重的社會不平等在政治中的反映。因此,斯蒂格里茨強調,日益加劇的不平等“正在分裂我們的社會,破壞我們的民主”。[50]

結語

不平等是伴隨資本主義發展始終的問題,但在不同的歷史時期,其表現的形式和特征有所不同。20世紀80年代以來,發達資本主義國家日趨嚴重的不平等是與多種經濟和社會政治發展進程相隨的,但顯然,這一進程在更大程度上受到了同一時期的新自由主義政治議程的影響,而后者是在迎合全球化的旗幟下在發達資本主義世界蔓延和滲透的。因而,不平等問題在促使人們面對其挑戰的同時,也引發了人們對資本主義本質特征的新的認識。

注釋

[1]UN, Department of Economic and Social Affairs, "Concepts of Inequality", Development Issues No.1, 21 October 2015, https://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_dev_issues/dsp_policy_01.pdf.

[2]Gilbert, D., The American Class Structure: In an Age of Growing Inequality, Wadsworth Publishing Company, 1998, pp. 74-75.

[3]M. Mustafa Erdo?du, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, p. 12.

[4]IMF, Strategy, Policy and Review Department, "Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective", June 2015, https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf.

[5]"Inequalities in Household Wealth and Financial Insecurity of Households", OECD WISE Centre Policy Brief, July 2021, pp. 1-2. https://www.oecd.org/wise/Inequalities-in-Household-Wealth-and-Financial-Insecurity-of-Households-Policy-Brief-July-2021.pdf.

[6]Stiglitz, J. E., "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future", in Partha S. Dasgupta, P. S., Ramanathan, V. and Sorondo, M. S., (eds.), Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences, Libreria Editrice Vaticana, 2015, pp. 379-380.

[7]Gordon, C., "Growing Apart: A Political History of American Inequality", https://scalar.usc.edu/works/growing-apart-a-political-history-of-american-inequality/index.

[8]Stiglitz, J. E., "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future", in Partha S. Dasgupta, P. S., Ramanathan, V. and Sorondo, M. S., (eds.), Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences, Libreria Editrice Vaticana, 2015, pp. 380-381.

[9]IMF, Strategy, Policy and Review Department, "Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective", June 2015. https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf.

[10]Stiglitz, J. E., "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future", in Partha S. Dasgupta, P. S., Ramanathan, V. and Sorondo, M. S., (eds.), Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 381.

[11][12]"Inequalities in Household Wealth and Financial Insecurity of Households", OECD WISE Centre Policy Brief, July 2021, p. 1. https://www.oecd.org/wise/Inequalities-in-Household-Wealth-and-Financial-Insecurity-of-Households-Policy-Brief-July-2021.pdf.

[13]B. Milanovic, Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization, Harvard University Press, 2016.

[14]M. Mustafa Erdo?du, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, pp. 13-14.

[15]Piketty, T., Capital in the Twenty-First Century, translated by Arthur Goldhammer, Harvard University Press, 2014.

[16]IMF, Strategy, Policy and Review Department, "Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective", June 2015. https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf.

[17]Antonelli, C. and Gehringer, A., "Technological change, rent and income inequalities: A Schumpeterian approach", Technological Forecasting and Social Change, 2017, vol.115, Issue C, pp. 85-98.

[18]Stiglitz, J. E., "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future", in Partha S. Dasgupta, P. S., Ramanathan, V. and Sorondo, M. S., (eds.), Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 385.

[19]Stiglitz, J. E., "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future", in Partha S. Dasgupta, P. S., Ramanathan, V. and Sorondo, M. S., (eds.), Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 379.

[20]Stiglitz, J., The Price of Inequality, W. W. Norton & Company, 2013, in M. Mustafa Erdo?du, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, p. 14.

[21]Gordon, C., "Growing Apart: A Political History of American Inequality"/ Introduction, https://scalar.usc.edu/works/growing-apart-a-political-history-of-american-inequality/index.

[22]David Korten, When Corporations Rule the World, West Hartford, CT: Kumarian Press, 1995. Referred to Richard H. Robbins, Global Problems and the Culture of Capitalism, Allyn & Bacon, 1999, p. 97.

[23]Gordon, C., "Growing Apart: A Political History of American Inequality"/ Who Pays? Taxes and American Inequality, https://scalar.usc.edu/works/growing-apart-a-political-history-of-american-inequality/who-pays-taxes-and-american-inequality.

[24]M. Mustafa Erdo?du, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, p. 27.

[25]Gordon, C., "Growing Apart: A Political History of American Inequality"/ Who Pays? Taxes and American Inequality, https://scalar.usc.edu/works/growing-apart-a-political-history-of-american-inequality/who-pays-taxes-and-american-inequality.

[26]在美國,政府通過工作所得課稅扣除(EITC)和醫療補助(Medicaid)對那些低工資收入的家庭予以補助,這些政策一定程度上矯正了那些收入低于相應標準的家庭的實際收入。但這些項目的補助水平會隨著家庭收入所得的增加而遞減直至失去資格。這也就意味著最為接近于政府制定標準或略高于該標準的家庭不僅失去了補助資格,而且實際承擔了更大比重的收入稅。

[27]美國經濟學家西蒙·庫茲涅茨(Simon Kuznets)提出的著名假設:在經濟發展的早期,最初會出現收入不平等,但隨著國家經濟的增長,不平等趨于下降。由此他提出經濟發展和收入不平等之間的倒U關系。人們用“庫茲涅茨曲線”來指稱這一概念。

[28]Antonelli C. and Gehringer, A., "Technological change, rent and income inequalities: A Schumpeterian approach", Technological Forecasting and Social Change, 2017, vol.115, Issue C, pp. 85-98.

[29]M. Mustafa Erdo?du, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, p. 11.

[30]Gordon, C., "Growing Apart: A Political History of American Inequality"/ Who Pays? Taxes and American Inequality, https://scalar.usc.edu/works/growing-apart-a-political-history-of-american-inequality/who-pays-taxes-and-american-inequality.

[31]Stiglitz, J. E., "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future", in Partha S. Dasgupta, P. S., Ramanathan, V. and Sorondo, M. S., (eds.), Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 384.

[32]根據美國聯邦統計局的勞工統計數據,在美國,2008~2019年間,美國的“工作的貧困者”(working poor)——按照美國聯邦政府的標準,一年工作或求職保持在27周以上但收入低于貧困線的個人——占整個勞動力隊伍的比例始終保持在4.0~7.2%(631萬~1060萬人)之間。https://www.bls.gov/opub/reports/working-poor/2019/home.htm。

[33]"World Inequality Report 2018", https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-chinese.pdf.

[34]Gordon, C., "Growing Apart: A Political History of American Inequality", https://scalar.usc.edu/works/growing-apart-a-political-history-of-american-inequality/wages-and-earnings.

[35]M. Mustafa Erdo?du, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, p. 13.

[36]M. Mustafa Erdo?du, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, p. 30.

[37]Gordon, C., "Growing Apart:A Political History of American Inequality", https://scalar.usc.edu/works/growing-apart-a-political-history-of-american-inequality/wages-and-earnings.

[38][英]拉爾夫·達倫多夫:《論全球化》,參見[德]烏·貝克、哈貝馬斯等:《全球化與政治》,王學東等譯,北京:中央編譯出版社,2000年,第207~210頁。

[39]但相對于北歐國家自己過去的工會組織率,這一水平也已經大大下降。如瑞典即使在2000年工會依然有80%的組織率。

[40]Jaumotte, F. and Carolina Osorio Buitron, C. O., "Power from the People", Finance & Development, March 2015, Vol.52, No.1: 29-31. https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/03/jaumotte.htm.

[41]"World Inequality Report 2018", https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-chinese.pdf.

[42]J. K Galbraith, "Sparse, Inconsistent and Unreliable: Tax Records and the World Inequality Report 2018", Development and Change, 50(2), 2019, pp. 329-346.

[43]"Inequalities in Household Wealth and Financial Insecurity of Households", OECD WISE Centre Policy Brief, July 2021, pp. 2-3. https://www.oecd.org/wise/Inequalities-in-Household-Wealth-and-Financial-Insecurity-of-Households-Policy-Brief-July-2021.pdf.

[44]"Inequalities in Household Wealth and Financial Insecurity of Households", OECD WISE Centre Policy Brief, July 2021, pp. 3-4. https://www.oecd.org/wise/Inequalities-in-Household-Wealth-and-Financial-Insecurity-of-Households-Policy-Brief-July-2021.pdf.

[45]M. Mustafa Erdo?du, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, p. 11.

[46]Stiglitz, J. E., "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future", in Partha S. Dasgupta, P. S., Ramanathan, V. and Sorondo, M. S., (eds.), Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 382.

[47]"Obama: Income Inequality Is 'Defining Challenge of Our Time'", https://www.theguardian.com/world/2013/dec/04/obama-income-inequality-minimum-wage-live.

[48]IMF, Strategy, Policy, and Review Department, "Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective", June 2015. https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf.

[49]Referred to M. Mustafa Erdo?du, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, p. 11.

[50]Stiglitz, J. E., "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future", in Partha S. Dasgupta, P. S., Ramanathan, V. and Sorondo, M. S., (eds.), Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 379.

責 編/張 曉

林德山,中國政法大學政治與公共管理學院教授,中國國際共運史學會常務理事,中國歐洲學會理事。研究方向為當代資本主義、歐洲社會民主主義、政黨政治、歐美社會政策。主要著作有《漸進的社會革命》、《馬克思主義國際政治理論發展史研究》(合著)、《國際共產主義運動歷史文獻(第7卷)》(主編)等。