公路隧道改路塹對襯砌結構的安全影響分析

韓風雷,劉宗韓,王 益,肖東輝,秦 臻

(1. 省部共建山區橋梁及隧道工程國家重點實驗室 重慶交通大學,重慶 400074;2. 重慶交通大學 土木工程學院,重慶 400074; 3. 重慶大學 土木工程學院,重慶 400045; 4. 保利長大工程有限公司,廣東 廣州 510620)

0 引 言

隨著經濟的快速發展和交通運輸量的日益增加,改建工程越來越多,將既有隧道拆除改建為公路路塹是一種方式。既有隧道上方土體大面積的開挖卸荷對襯砌結構會產生不利影響,嚴重時會開裂破壞[1-2],如不采取有效的保護措施及合理的施工組織方式,可能會造成人員傷亡和財產損失。為保證既有隧道結構和路塹施工安全,開展隧道受力變形演變規律和安全分區研究對指導現場施工組織和保證施工安全具有重要意義。

目前國內外學者采用現場監測數據[3-4],數值模擬[5],模型試驗[6-7]及理論解析[8-9]等手段分析了近接地下工程圍巖或支護結構受力變形規律。孫克國等[10]采用強度折減法研究了鄭西高鐵隧道上方高速公路路基改擴建工程的最大挖方和超載運營2個狀態對近接隧道安全性影響;YE Shuaihua等[11]基于旁側基坑開挖對地鐵隧道的變形安全分析,得出基坑開挖卸載對地鐵的影響與基坑距離、一次開挖土方量、工程地質條件密切相關;鄭剛等[12]通過對天津市某深基坑開挖對鄰近盾構隧道變形分析,結合不同規范變形控制標準劃分了施工影響區;龔倫等[13]結合模型試驗和現場監測分析上方路基開挖時既有隧道受力和位移,得出在埋深足夠大時隧道會經歷無-弱-強3個影響區;仇文革等[14]依托連霍高速公路改擴建工程,基于強度折減法研究不同初始埋深下既有隧道上方填挖方時的影響分區,并結合實際工程進行了驗證分析;SHI Chenghua等[15]研究了旁側基坑開挖過程盾構隧道管片及其接頭處的力學與變形性能,得出管片接縫處的應力會急劇增加并容易發展局部裂縫影響隧道長期安全;翁承顯等[16]結合重慶軌道交通三號線附近基坑工程施工案例,通過驗算軌道結構截面安全與裂縫寬度分析了隧道的安全性;卜康正等[17]綜合考慮影響襯砌結構的6個安全風險因子,利用蒙特卡羅方法研究了基坑開挖對地鐵隧道影響并進行風險預測。

以上研究主要關于基坑和高速公路擴建工程開挖卸荷對既有隧道的影響,針對巖性變化較大的既有隧道拆除改深路塹的案例研究較少。在上方路塹大面積開挖卸荷下,如何保證既有隧道襯砌結構安全和行車正常運營是一個值得研究的問題。筆者以柳樹埡隧道拆除改路塹工程為背景,結合現場施工方案和數值仿真研究路塹開挖卸荷對既有隧道襯砌結構的受力變形演變規律,綜合考慮襯砌結構的位移、應力、安全系數3個因素,提出路塹開挖對運營隧道的安全影響施工分區并指導現場施工。

1 工程概況

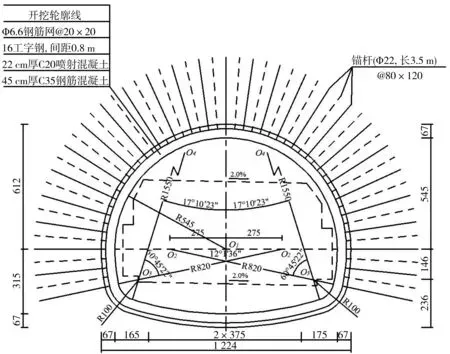

四川順蓬營一級公路建設工程為雙向六車道,須對原建雙向四車道柳樹埡隧道的山體挖方,并將隧道拆除改擴建為深挖六車道公路路塹。原隧道為小凈距隧道和分離式隧道組合結構,左右洞間距19.2~27.6 m,左洞長度490 m,右洞長度551 m,隧道襯砌結構設計參數如圖1。隧址主要出露地層為第四系全新統人工填土層、坡殘積層,厚度在25.56~26.00 m。隧道洞身段以遂寧組中風化粉砂質泥巖為主,雖然裂隙較發育,但貫通性及富水性弱。

圖1 運營隧道襯砌支護設計

2 計算模型及施工工序

2.1 計算模型

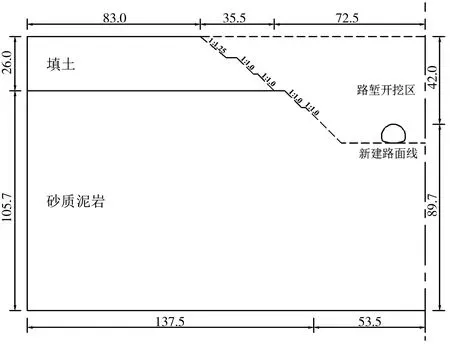

選取樁號為ZK2+995的典型計算斷面,隧道洞頂距離地面為42 m,兩洞間距為19.2 m。根據JTG 3370.1—2018《公路隧道設計規范 第一冊 土建工程》考慮隧道內側附加荷載等效高度,得出計算模型為淺埋小凈距隧道。數值計算模型X、Y方向尺寸為382.0 m×131.7 m,地表填土考慮為最大厚度26 m,填土下為砂質泥巖厚度105.7 m,路塹第1層開挖寬度達到216 m。模型左、右邊界和下部邊界均施加法向約束,地表無約束。圍巖采用Drucker-Prager彈塑性本構模型,巖體、錨桿加固圈、噴射混凝土、仰拱回填均采用實體Plane42單元,二次襯砌采用beam3單元模擬。取該模型一半作圖,路塹開挖線用虛線表示,具體模型尺寸如圖2。

圖2 計算模型斷面示意(單位:m)

2.2 計算模型參數

根據巖土勘察報告提供的土層物理力學參數,將計算土體劃分為2層。錨桿考慮為加固區,將巖體參數提高1.05倍。初期支護中噴射混凝土和鋼拱架的綜合作用采用等效原則,將鋼拱架的彈性模量等效給混凝土,等效模量具體計算公式[18]為:

式中:Eeq為等效模量,MPa;Eshot為噴射混凝土彈性模量,MPa;Esteel為鋼拱架的彈性模量,MPa;Asteel為鋼拱架的橫截面積,cm2;s為噴射混凝土厚度,cm;d為鋼拱架縱向布置間距,cm;Jsteel為鋼拱架橫截面慣性矩,cm4。根據現場試驗和相關規范,計算所需的物理力學參數取值見表1。

表1 物理力學參數

2.3 施工工況模擬

既有運營隧道的原始應力狀態與開挖工法相關,模擬路塹施工之前,需根據原隧道施工方案模擬隧道開挖,所以文中分兩部分進行計算。隧道采用臺階法施工,左洞為先行洞。隧道開挖的釋放荷載分擔比例:圍巖和初期支護為60%,二襯為40%。結合現場施工方案,路塹采用整體放坡機械開挖,最大開挖深度至隧道錨固區,距離洞頂僅4 m,之后為隧道支護結構的拆除階段不做分析。由于前期路塹開挖過程中機械設備等施工荷載對隧道影響較小,僅在最后埋深16 m時考慮4臺25 t機械自重均布作用在開挖工作線。計算工況及內容見表2。

表2 計算工況及內容

3 計算結果分析

3.1 隧道襯砌結構位移分析

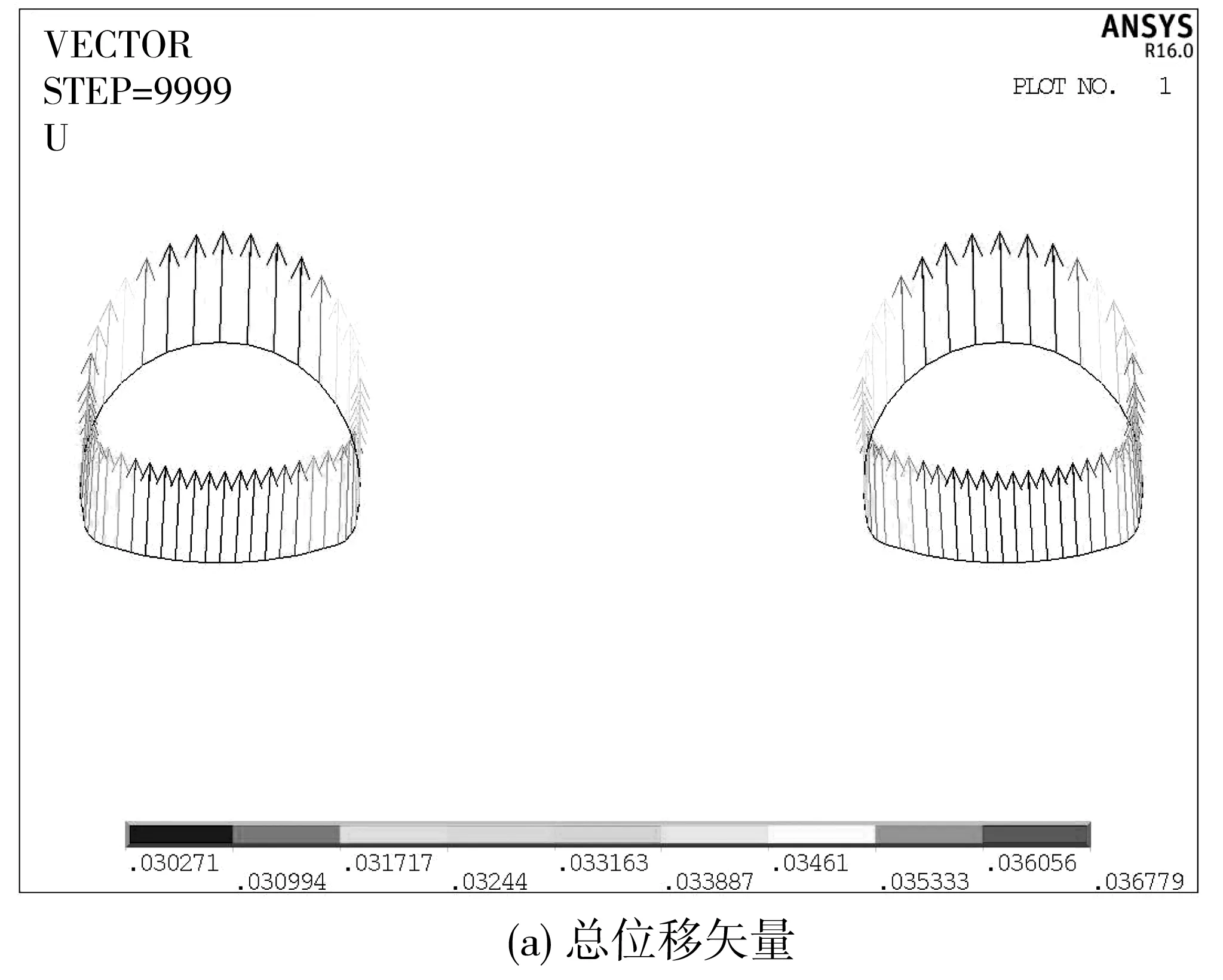

選取的計算斷面為淺埋小凈距隧道,根據計算結果可知兩洞襯砌結構絕對位移與相對位移差異不大,文中選取左洞計算結果進行說明。由圖3、圖4可知,隧道襯砌豎向最大位移在拱頂為36.77 mm,最小位移在仰拱中心為30.23 mm,相對位移為6.54 mm,襯砌結構呈整體上浮。水平最大、最小位移在襯砌兩側邊墻分別為2.75、0.15 mm,相對位移為2.60 mm,襯砌結構均向洞內收縮。因此,上方路塹開挖的卸荷作用使隧道襯砌整體向上回彈,兩邊墻呈向內擠壓,且以豎向變形為主。

圖3 襯砌結構總位移矢量及變形

圖4 左洞襯砌結構埋深4 m位移云圖

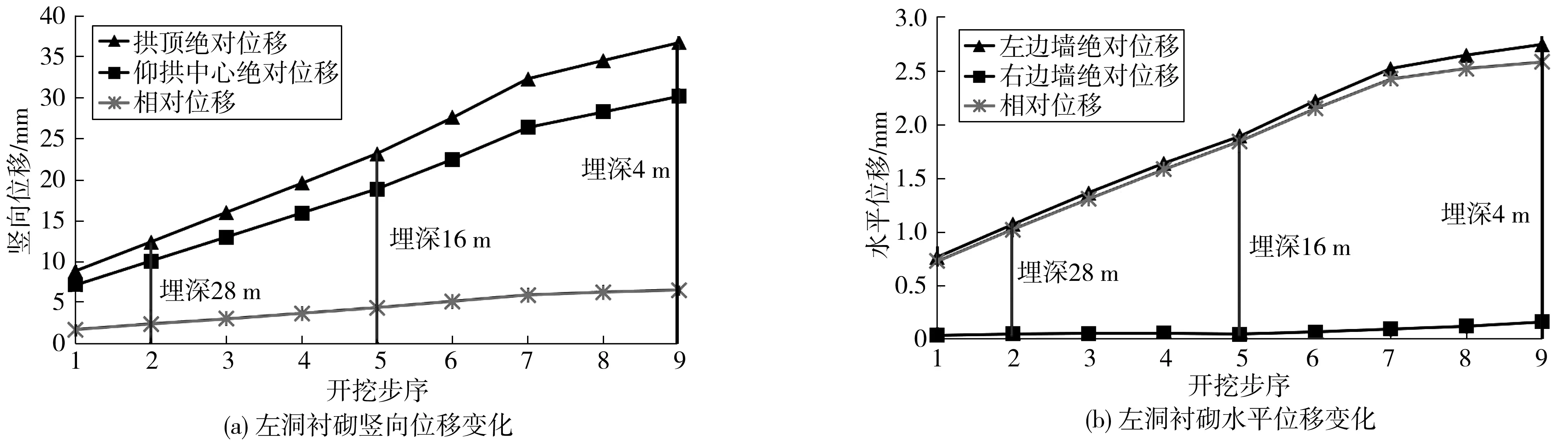

圖5(a)為路塹開挖過程中隧道襯砌豎向位移變化。隨開挖深度增加,拱頂與仰拱豎向位移逐漸增大,變化速率基本保持不變,開挖第5步時位移變化速率略微增加,第7步時位移變化速率降低。主要由于巖性變化、開挖面積減少和施工荷載增加的綜合作用。當路塹開挖至隧道埋深為28 m時,拱頂豎向絕對位移為12.41 mm;當路塹開挖至隧道埋深為20 m時,拱頂豎向絕對位移為19.60 mm;當填土區開挖結束即埋深16 m時,拱頂豎向絕對位移為23.19 mm;隧道開挖至錨桿加固區埋深4 m時拱頂絕對位移為36.77 mm,拱頂沉降相對位移最大值為6.54 mm。由圖5(b)可知路塹開挖過程中水平位移和豎向位移變化趨勢相同。當隧道埋深28、16、4 m時左邊墻水平絕對位移分別為1.07、1.90、2.75 mm,周邊相對位移最大值為2.60 mm。路塹開挖卸荷過程中對水平位移影響不大,同時小凈距隧道中夾巖具有一定抵抗隧道側向變形的能力。

圖5 左洞襯砌結構各工況位移變化

根據改建工程施工方案,在上方路塹一定開挖深度既有運營隧道需滿足通車要求,參考CJJ/T202—2013《城市軌道交通結構設計安全保護技術規范》規定:隧道水平和豎向位移預警值為小于10 mm,控制值為小于20 mm。當隧道埋深28 m時達到位移預警值,需加強拱頂位置的變形受力監測,路塹施工應采用非爆破開挖;埋深16 m時已超過控制值,應加強洞內襯砌監測并停止通車運營。

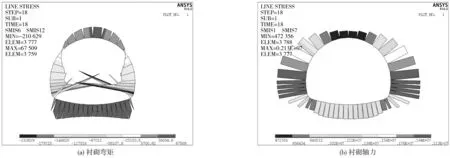

3.2 隧道襯砌結構受力分析

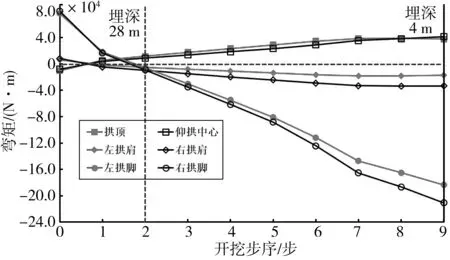

隧道上方路塹開挖卸荷會對周邊巖體產生擾動,引起一定范圍內圍巖應力重分布,導致襯砌結構的受力變化。對比圖6~圖8可知,襯砌拱頂和仰拱由內側受拉變為外側受拉,拱肩及邊墻部位由外側受拉變為內側受拉,襯砌彎矩最大值由80 kN·m增加為210 kN·m;襯砌軸力由受壓變為受拉,軸力最大值由1 020 kN增加為2 130 kN。路塹開挖前后隧道襯砌結構反彎點位置基本相同,埋深28 m時結構內力方向完全相反。仰拱和拱頂部位彎矩幾乎相同,襯砌內側彎矩基本大于外側,拱腳彎矩變化量遠大于其他部位,在拱腳、邊墻部位容易出現裂縫。襯砌結構內力變化主要是因為路塹開挖卸荷導致圍巖應力狀態發生變化,襯砌受到水平壓力增大,隧道抬升引起的彈性抗力只能減緩卸荷引起的豎向壓力降低。

圖6 左洞襯砌結構埋深42 m內力

圖7 左洞襯砌結構埋深4 m內力

圖8 左洞襯砌彎矩變化

由圖9(a)可知,路塹開挖過程中襯砌最大壓應力先下降穩定后再上升。隧道建成時最大壓應力為4.55 MPa,在埋深28、20、4 m時最大壓應力分別為1.04、0.94、2.97 MPa,在整個開挖過程中最大壓應力降低了34.7%。由圖9(b)可知,路塹開挖過程中襯砌最大拉應力先略微降低后增加。隧道建成時最大拉應力為0.7 MPa,在埋深28、20、4 m時最大拉應力分別為1.05、3.47、11.2 MPa。其中最大拉應力由左洞拱腳外側到右洞拱腳內側,受拉區域由仰拱大面積分布擴展到邊墻,并向上至拱頂外側。圍巖應力重新分布后,附加應力使襯砌結構內力由受壓變成受拉,小凈距隧道建成時襯砌結構也存在不對稱應力,從而引起左右洞的受力差異。在埋深20 m時已超過襯砌結構混凝土抗拉強度極限值,混凝土結構會發生開裂破壞,應注意路塹開挖進尺和封閉運營隧道。

圖9 兩洞襯砌結構各工況主應力變化

3.3 隧道襯砌結構安全系數分析

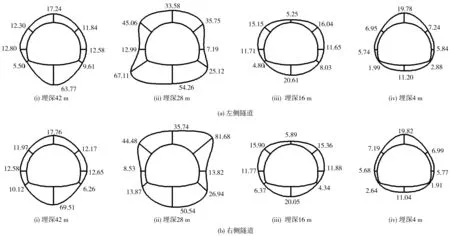

為確保既有隧道正常通車以及路塹開挖中襯砌結構安全,根據JTG 3370.1—2018《公路隧道設計規范 第一冊 土建工程》進行襯砌安全系數計算,其中抗壓和抗拉極限強度安全系數值分別為2.4和3.6。選取路塹開挖至隧道埋深42、28、16、4 m繪制安全系數包絡線如圖10。

圖10 各埋深襯砌結構安全系數包絡圖

在路塹開挖過程中,拱頂位置呈增大-降低-增大趨勢,埋深16 m時出現最小安全系數5.25。拱腳至仰拱位置基本呈增大-降低趨勢,埋深16、4 m時拱腳安全系數分別為4.34、1.91,混凝土材料將產生受拉破壞。邊墻內側呈降低-增大-降低趨勢,埋深28 m時邊墻內側最小安全系數為7.19。總體來看,除拱頂區域在卸荷后期安全系數增大,其他襯砌位置安全系數基本降低。對于襯砌斷面不同位置安全系數最小值順序為拱腳、拱頂、邊墻內側,路塹開挖過程需要重點注意以上區域的受力變形監測。先行洞和后行洞安全系數有明顯差異,在先行洞拱頂至拱肩及內側邊墻位置基本低于后行洞,而拱腳至邊墻位置高于后行洞,兩洞安全系數差異主要由于小凈距隧道施工建成后受力條件不同,中巖柱的附加水平荷載也會使隧道兩側邊墻安全系數不同。文中模型計算斷面小凈距隧道間距較大,先行洞與后行洞計算值差異不明顯,但從分析可知路塹施工時應特別注意先行洞拱頂和邊墻位置,兩洞拱腳位置的監測。

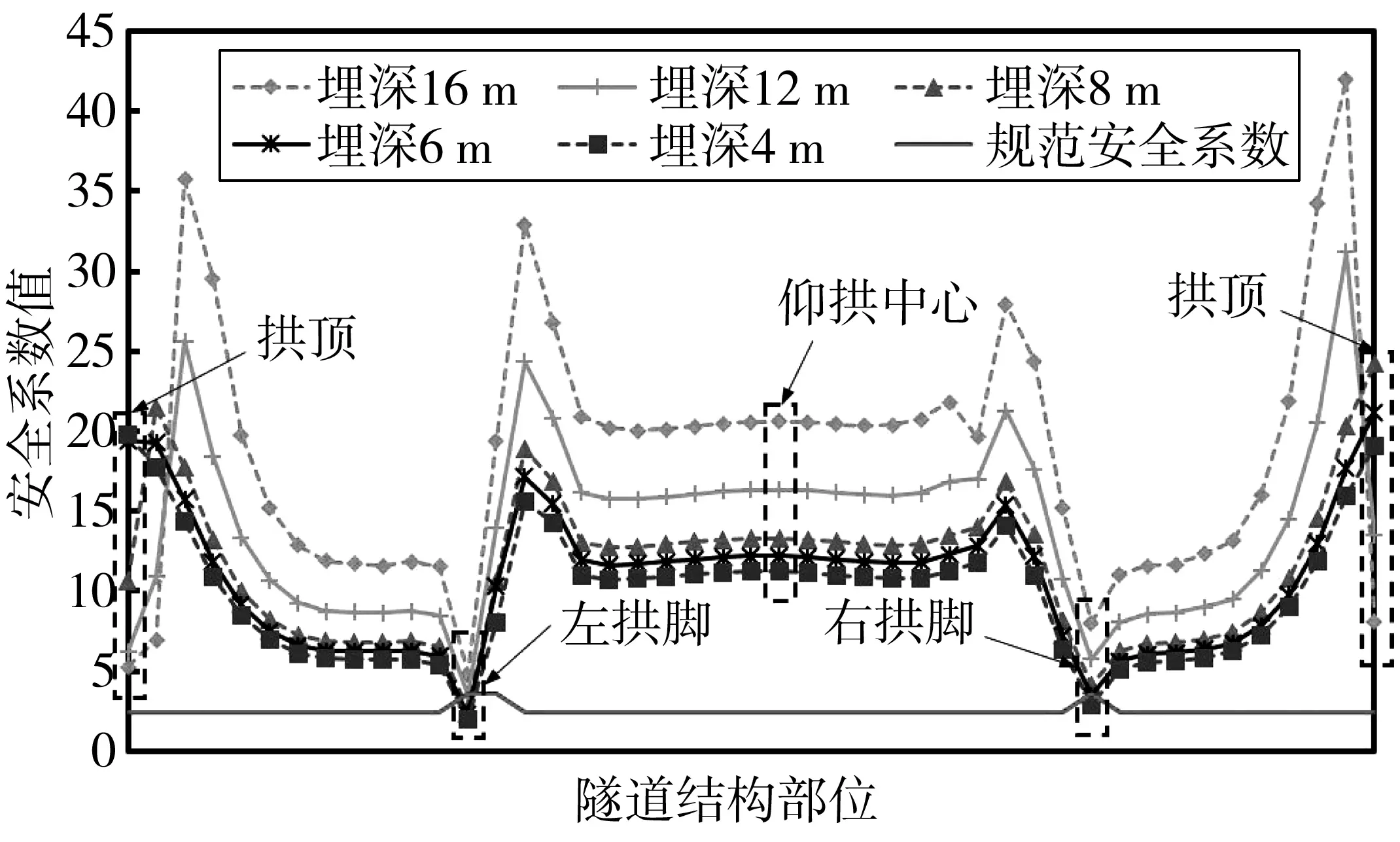

由于在埋深16 m時安全系數已經接近控制值,選取最后4步施工工序分析左洞安全系數變化規律,按逆時針順序選取襯砌結構斷面節點繪制埋深16~4 m時不同位置安全系數,如圖11。路塹開挖過程安全系數波動較大,波動曲線整體呈W形。襯砌結構各部位受力不均勻,仰拱區域基本水平,拱頂和仰拱區域安全系數較其他部位更大,拱肩至拱腳區域安全系數持續降低。其中拱腳部位安全系數偏低,該部位受力不均勻,容易出現應力集中,應注意拱腳部位安全。綜合考慮,路塹開挖埋深16 m之后應該控制開挖進尺,以防造成安全隱患。

圖11 左洞襯砌結構埋深16~4 m安全系數變化

3.4 路塹開挖對運營隧道的安全影響分區

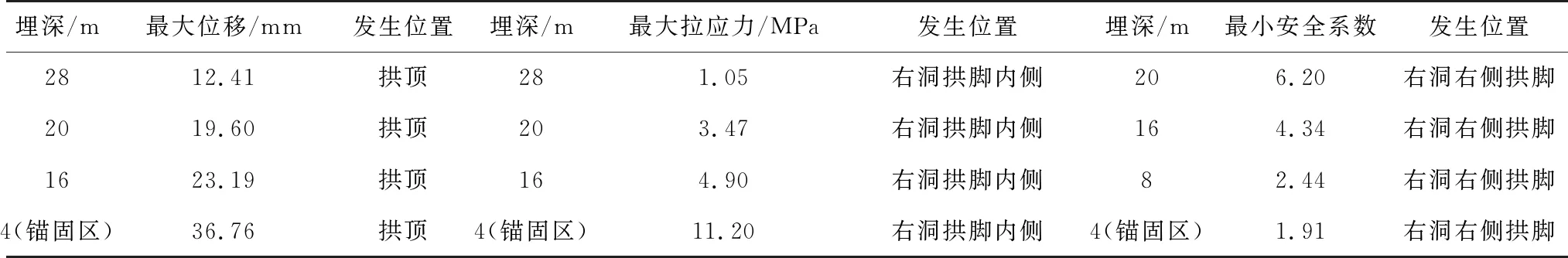

綜合分析路塹開挖卸荷過程中襯砌結構位移、應力、安全系數3項指標的變化規律,根據表3不同埋深各指標的計算值,將路塹開挖對既有隧道的影響程度進行安全影響分區,得出路塹施工影響的3個區域:埋深42~28 m的一般影響區,埋深28~20 m的顯著影響區,埋深20~0 m的強烈影響區,其中埋深20 m達到安全臨界線,此時應該封閉運營隧道,禁止車輛通行。

表3 不同埋深襯砌結構各指標計算值

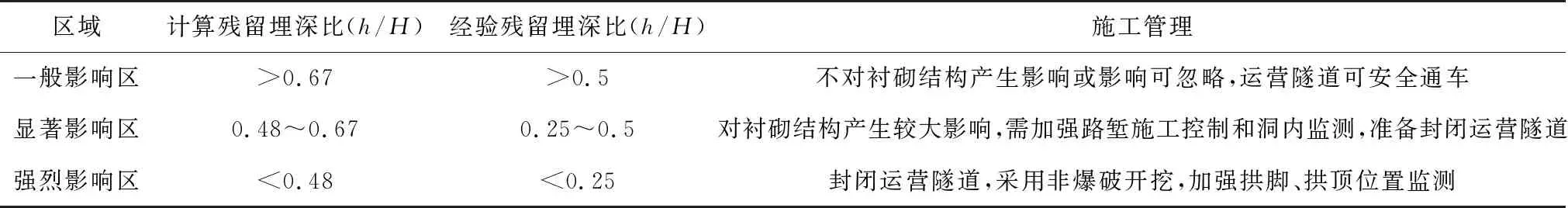

對于在既有運營隧道上部進行挖方工程,常采以殘留埋深比即h/H為界定的經驗參考值來劃分路塹施工安全影響分區以指導施工,將文中計算值和經驗參考值匯總于表4。表4中計算殘留埋深比大于經驗殘留埋深比,說明路塹開挖大面積卸荷作用對既有運營隧道襯砌安全影響較大,在滿足隧道安全通車要求時需加強對路塹施工控制。取示意圖一半安全影響分區如圖12。其中一般影響區和強烈影響區占總區域80%,顯著影響區占比很小,路塹開挖過程中一般影響區很快過渡到強烈影響區,表明在顯著影響區域襯砌結構各項控制值會發生較大變化。安全臨界線相對經驗值更早出現,說明小凈距隧道拆除改路塹工程相對于一般明挖工程對隧道襯砌結構影響更大。建議在路塹施工前選取襯砌典型斷面進行變形和內力監測,根據監測數據優化施工步序。

圖12 路塹施工過程中安全影響分區

表4 各影響區域殘留埋深比

4 結 論

通過路塹施工卸荷下隧道襯砌結構進行的數值仿真分析,研究了路塹開挖卸荷對下臨既有運營隧道襯砌結構施工力學動態變化,得到以下結論:

1)受路塹開挖卸荷、圍巖彈性抗力和巖性變化作用,隧道襯砌結構整體上浮且兩邊墻向內擠壓,豎向絕對位移遠大于水平位移,最大豎向位移位于拱頂為36.77 mm。隨路塹開挖襯砌結構應力先降低后升高,受拉區由仰拱向上擴展到拱頂,埋深20 m時拉應力達3.47 MPa已超過混凝土強度極限值,拱腳易出現應力集中。

2)路塹開挖卸荷過程中襯砌安全系數波動較大,安全系數最小值順序為拱腳、拱頂、邊墻內側,其中拱腳為1.91,施工中尤其需加強兩洞拱腳區域監測。

3)參考規范并綜合分析襯砌結構位移、應力、安全系數變化規律,采用計算殘留埋深比即h/H劃分了路塹施工對隧道安全影響的3個分區,且比經驗殘留埋深比界線值較大。一般影響區和強烈影響區占總區域80%,顯著影響區占比很小且襯砌結構各項控制值會發生較大變化。

4)整個路塹開挖過程中,要加強運營隧道拱頂、拱腳,內側邊墻區域的監測。路塹開挖至強烈影響區安全臨界線時要封閉運營隧道,采用非爆破開挖,并控制開挖進尺。