亞馬留政府時期澳葡財政的若干問題

張廷茂 彭 凱

近幾年來,隨著澳門歷史研究的深入發展,學者們開始注意近代澳葡政府的財政問題,相繼有多篇文章對此展開了論述。①湯開建、馬根偉:《清末澳門華人納稅制度的形成與發展》,《浙江師范大學學報(社會科學版)》2005年第6期;趙新良:《鴉片戰爭后澳門財政制度的若干變化(1844—1849)》,《華南師范大學學報(社會科學版)》2017年第1期;曾金蓮:《近代西方稅收與殖民管治:澳葡政府確立對澳門華人的稅收制度》,《廣東社會科學》2021年第6期。這些文章涉及了澳葡財政歷史的多個方面,如財稅體制的改變、財稅章程的頒布、財稅部門的設立等。細讀這些文章很受啟發,大大增加了對澳葡財政歷史的了解。在學習這些文章的同時,也對這個時期澳葡財政運作的問題產生了一些認識。本文希望通過下面的闡述,對有關問題的進一步研究有所助益。

一、1846年《澳門公鈔估議抽收章程》

亞馬留總督(Jo?o Maria Ferreira do Amaral)是第一個采取實際行動破壞中國政府管轄澳門權力的總督,也是最早采取行動開辟新稅源、確立澳葡財政新體系的總督。他到任不久,就于1846年7月17日發布第22號總督訓令,核準了《澳門公鈔估議抽收章程》(Regulamento do Lan?amento e Arrecada??o da Decima e Impostos anexos na Cidade de Macao)。①參見張廷茂編譯:《澳門歷史文獻輯譯》(第一輯),廣州:暨南大學出版社,2016年,第65—68頁。這是澳葡當局發布的第一個關于財稅問題的章程,對于澳葡財政歷史的研究具有重要意義,自然受到研究財政問題的學者的注意。

澳葡海關取消之后,澳葡當局立刻喪失了幾萬兩的海關收入,造成了嚴重的財政拮據,亞馬留遂謀求開辟新的稅源。他于1846年4月命令議事會任命成立了一個十人委員會,責成其研究對超過100元(pataca)的工商業收入征稅的問題。該委員會以澳門主教馬塔(D.Jeronimo da Mata)為主席。經過數月的工作,該委員會提交了研究報告,亞馬留于1846年7月14日下令將該委員會解散。②Boletim Official,Vol.I,N.°28,16-07-1846,p.1.《澳門政府公報》為澳葡政府的葡文刊物,后來有報頭漢譯名“澳門憲報”,葡文行文常簡寫為“Boletim Official”。本文引用該刊資料,皆出注Boletim Official,并依次標出卷次、期號、日期和頁碼。

亞馬留總督閱讀了十人委員會的報告,在此基礎上,于1846年7月17日發布第22號總督訓令,頒布了《澳門公鈔估議抽收章程》。該章程分為兩部分,共由25條組成。第一部分規定了澳門公鈔征收的制度;第二部分規定了公鈔編制委員會的產生與工作規章。

公鈔征收制度主要涉及公鈔征收范圍、具體標準和免稅對象等。關于公鈔征收的對象,章程第二條規定:公鈔征收范圍包括:田產和房產,有納稅負擔的房租(foros)、租金(censos)和地租(pensoes),來自工業、商業、代理等任何行業的利息、利潤等,不論由本國人經營還是由外國人經營。

公鈔征收的具體標準,章程第三至六條規定:已被出租或由房主占據的房產,按照實際的或裁定的租金收入額收取10%的公鈔;田產若由土地的主人自己耕種,同樣按照實際收入或裁定的收入征收10%的公鈔;因房租、租金和地租而使田產或房產有納稅義務的,如果合約已有明確規定,應由房屋出租者或地租收取人支付10%的公鈔;屬于國家所有、但為終生受贈人所享用,或者屬于兄弟會、教友會及其他機構但其收益并非用于慈善事業的物業或年金,交納其收入的十分之一。

該章程第七條規定了免稅的對象:屬于國家的完全處于空閑或用于公共目的的物業;目前議事公局開會所用的建筑物;圣餐兄弟會(Irmandade do Santissimo)的財產,圣克拉拉修女會(Convento das Freiras de Santa Clara)的財產及其教堂神父的房屋。

該章程第八條則具體規定行業收入繳納公鈔的范圍:醫生、藥劑師、律師、公證人、文書、代理人、估價員;由相關銀庫開支薪水的議事公局、仁慈堂以及各家醫院的職員;由各個部門給付津貼(emolumentos)的公務員;工場、商店以及其他任何工藝作坊或機器工廠的業主;時尚商品倉庫、店鋪、地庫和珠寶及其同類商品店鋪的主人;從事遠洋航運和近海航運的商船的船主;商船的船長、首領、水手長、水手、大副;以從所租賃的土地獲得收益為目的的小農場主和耕種者;各種牲畜的所有者;批發商和小商人;大小商人、商業店鋪、倉庫或地庫的簿記員、記賬員(書記員)、抄寫員和出納員;親自或通過中介將其資本投入商業或者從貼現行或其他類似行鋪獲得利息的資本家。

章程的第二部分具體規定了公鈔計劃編制委員會的產生辦法和工作規程。章程第11條規定,公鈔計劃編制工作由議事會負責完成。第12條規定了公鈔計劃編制委員會的產生辦法:“議事公局應任命一個由六名殷實市民組成的委員會(Junta)以完成公鈔估議,該六名成員的名額分配為:圣老楞左堂區3名,大堂區2名,花王堂區1名,由議事公局一位成員擔任該會主席。”第13條規定,現任國家律政司(Delegado do Procurador da Coroa e Fazenda)將作為公物會的監察員出席該委員會的會議。第19條規定,該會任命一位秘書充當公鈔估議書記員,公物會(Junta da Fazenda Publica)應該根據該會建議給其工作確定一筆酬金。

章程第14條規定,公鈔估議應在該章程公布之日起60天內完成。接下來的幾條,具體規定了委員會運作的規程,包括主席的回避、委員的替代和回避等。

章程的最后,規定了公鈔計劃的公示、修改和定稿的程序。第20條規定,編制好的公鈔估議案卷,由該會主席、各位成員、國家律政司及秘書簽字,并從中摘錄出一份全體納稅人名冊,其中應指明納稅人所在的堂區,并在每個名字同行的旁邊足夠清楚地宣布每人所應繳納的稅額,同樣由上述各人簽名。第21條規定,該名冊應立刻張貼于議事公會大樓門口,以便該市的居民和納稅人知悉,并及時向該會提出其要求。第22條規定,該名冊張貼后第十五日,該會將再次舉行會議,以聽取向其陳述的要求;確定準確后,該會即差人繕寫最終文件。第23條規定,該最后文本將由秘書繕寫一式兩份,由第20條所指出的人簽名;其中一份寄送公物會,另一份連同第20條所指的初稿送交議事公局,以便歸檔保存。

第22號總督令頒布的不是稅收方案,而是規定了稅收制度,包括稅收的基本原則和計劃編制委員會的工作規程。該章程第一條規定:“在天主圣名之城澳門,將按照下列規定估議并征收公鈔。”可見,這個訓令是在確定澳門公鈔征收計劃編制和抽收的規則,而不是稅收方案。同樣,議事公局受命組成的這個委員會的職責不是負責征稅的具體工作,而是負責編制公鈔征收的計劃(或方案),并且要在60天內完成這一任務。該章程第十一條規定:“前章所述公鈔估議計劃之編制,由議事公局負責。”總之,規定澳門公鈔的征收制度和確定公鈔計劃編制委員會的工作規程,是第22號總督訓令所頒章程的主旨。對于該章程的理解和概括,都不能離開這個主旨。

二、早期澳葡財政中的Pataca

在澳葡財政運作的早期階段,使用的貨幣種類較多,主要有三種:Pataca、Tael和Real,分別是墨西哥元、中國兩和葡萄牙厘士。就晚清時期而言,三種貨幣之間的兌換主要在“厘士”與“元”、“元”與“兩”之間進行。具體的兌換標準,筆者已在《晚清澳門番攤賭博專營研究》一書中做了闡述。①張廷茂:《晚清澳門番攤賭博專營研究》,廣州:暨南大學出版社,2011年,第107—111頁。

關于澳門當局使用pataca的情況,我們摘出了下列各例:亞馬留總督到任次日,下令實施1845年11月20日敕令;為了彌補關稅收入的缺少,亞馬留命令議事公局任命一個委員會,研究向房地產和超過100 patacas的各類工商業收入征稅的辦法。②Lia Arez Ferreira do Amaral,O Significando do Governo de Ferreira do Amaral em Macau 1846-1849.Lisboa:Agência Geral das Colónias,1944,Vol.I,p.41.

1846年9月12日,議事公局理事官借口保護華人快艇免受搶劫之險,要求對華人快艇進行登記,頒發牌照,每艇每月向議事公局繳納1 pataca的牌照費。③Boletim Official,Vol.I,N.°42,22-10-1846,p.1.

亞馬留將華人分為四個納稅等級,第一等級每年繳納120 patacas,第二等級60 patacas,第三等級16 patacas,第四等級4 patacas,租金和房租暫緩支付什一稅。①Lia Arez Ferreira do Amaral,O Significando do Governo de Ferreira do Amaral em Macau 1846-1849.Lisboa:Agência Geral das Colónias,1944,Vol.II,p.9.

1847年3月12日,亞馬留發布命令,要求所有無錢完成遷墳任務的貧困華人,在翻譯陪同下前往理事官署,申請按照每座墳墓1 pataca的標準領取遷墳補貼款。②Boletim Official,Vol.II,N.°10,13-03-1847,p.38.

上述引文中的“Pataca”通常音譯為“帕塔卡”,實際上是墨西哥元。鴉片戰爭后,澳葡當局在財政運作中使用這種貨幣。其葡語的全稱是“Pataca Mexicana”,即墨西哥元;稍后澳葡當局的翻譯官將其漢譯為“元”。在整個晚清時期澳葡當局的官方文件中,葡語文本常簡寫為“Pataca”,而中文版則寫作“元”。該貨幣也稱“西班牙元”。弗雷塔斯(Joséde Aquino Guimar?es e Freitas)在1828年出版的著作中指出:“澳門的公共開支估算為100 000西班牙元(patacas espanholas)。”③Joséde Aquino Gumar?es e Freitas,Menoriasobre Macáo,Coimbra:A Imprensa da Universidade,1828,p.25.施白蒂亦指出:“1854年7月1日決定,墨西哥元(patacas mexicanas)在澳門具有合法流通地位,與西班牙元(patacas espanholas)被等值接受。”④Beatriz Basto da Silva,Cronologia da História de Macau,Vol.3,Século XIX,Macau:Direc??o dos Servi?os de Educa??o e Juvetude,1995,p.159.1897年,澳葡官員在《澳門憲報》上刊登了一篇貿易報告,其中第29號表格是依據船政官提供的資料而編制的“1880—1895年澳門各類船只進出口貿易值”,其表題和解說文字都使用了全稱“patacas mexicanas(墨西哥元)”。⑤Boletim Official,2.°Supplemento ao N.°6,2 de Fevereiro de 1897,p.86.卸任澳門總督馬沙多在其《澳門諸事》中指出:“在澳門流通的貨幣是墨西哥元(dollar mexicano),即pataca。……Pataca是一種銀幣,其價值多年以來持續下降,目前已降至450厘士。”⑥álvaro de Melo Machado,Coisas de Macau,Primeira Edi??o,1913,Segunda Edi??o,1997,Editora Multimédia Lda.,p.129.顯而易見,19世紀澳門流通的貨幣就是墨西哥元或西班牙元。

鑒于現行澳門幣或澳門元紙幣上的葡文字母也是“pataca”,人們很容易將墨西哥元與澳門幣或澳門元相混淆。其實,自2011年起,筆者就開始辨析這個問題。我在《晚清澳門番攤賭博專營研究》中加注說:“‘Pataca’一般譯為‘帕塔卡’,為澳葡當局采用的貨幣單位之一。后來,《澳門憲報》中的漢譯文將其譯為元(有時寫作圓)。1905年,葡萄牙政府委托葡萄牙大西洋銀行(Banco Nacional Ultramarina)在澳門發行貨幣,‘Pataca’被定為澳門幣,一直沿用至今。”⑦張廷茂:《晚清澳門番攤賭博專營研究》,2011年,第3頁。在《晚清澳門華政衙門研究》中我又說:“‘Pataca’全稱為“Pataca Espanhola”,即墨西哥元,澳葡當局所使用的貨幣之一,漢譯為‘元’,也作‘員’或‘圓’。1905年,葡萄牙政府與大西洋銀行簽署合約,授權該行在澳門發行貨幣。1906年1月,大西洋銀行發行的貨幣開始流通,時稱‘銀紙’‘西洋銀紙’,為澳門幣的起源。有關論著不加區別地將Pataca譯為‘澳門幣’是不妥的。”⑧張廷茂:《晚清澳門華政衙門研究》,北京:社會科學文獻出版社,澳門:澳門特別行政區文化局,2017年,第57頁。

后來,我又指導了一篇碩士研究生論文,對葡萄牙大西洋銀行和澳門幣的發行做了專題研究。①王澄剛:《大西洋銀行與澳門幣的發行》,碩士學位論文,暨南大學,2018年。1865年,葡萄牙在里斯本成立了大西洋海外匯理銀行(Banco Nacional Ultramarino,即今日之大西洋銀行),但王室令同時規定,該銀行無權在澳門發行銀行票據。銀行章程規定,該行在波爾圖和盧安達各設一個分行,在其他海外省各設一個代理處(agencia),但在澳門,這樣的代理處遲遲未能建立起來,所以,該銀行長期不參與澳門的社會經濟活動。遲至1902年,葡萄牙政府才核準章程,允許大西洋海外匯理銀行在澳門設立代理處。受葡萄牙政府委托,該銀行在澳門發行紙幣。1906年,該行發行的一元和五元紙幣開始流通,時稱“銀紙”或“西洋銀紙”。當時雖無“澳門元”或“澳門幣”的官方名稱,但大西洋海外匯理銀行發行的“銀紙”,可視為“澳門元”或“澳門幣”的開端。

三、澳葡財政收入中的中國“兩”

鴉片戰爭后,澳葡當局財政運作中使用的貨幣單位,除了葡萄牙“厘士”和墨西哥元外,還有中國的“兩”(taeis)。中國兩主要在前期使用,使用范圍較廣,如收支結算、違章罰金等。

在對中國“兩”的表述中,相關論著存在兩種情況:其一,有些研究日歐關系史的學者,跟著日本學者走,將其音譯為“塔埃爾”,而不揭示出中國“兩”的意思;其二,將倒數第三位前的逗點抹去,直接變成兩,這就等于給原來的數額增加了一千倍。外國貨幣的名稱可以音譯,但是,中國貨幣必須寫出漢語名稱。這里討論第二種情況。

葡語資料對中國“兩”的表述與中文不同。一般情況是,以“兩”為單位,在倒數第三個數字的前面有一個逗點(有時是逗號,有時是分號)。這個逗點或分號不能省略,因為逗點后面的三個數字分別是“錢”“分”和“厘”的數位(有時也出現用逗號把錢、分、厘隔開的情況)。請看下面兩個例子:

Por consequencia a despeza total do anno a taeis quarenta e dois mil quinhotos e onze,cento oitenta e seis caixas(42∶511.186)。

Deduzida da mesma despeza a quantia de seis mil tresenta trinta e cinco taeis,cincoenta duas caixs(6 335.052)。②Boletim Official,Vol.VIII,N.°26,2 de Setembro de 1853,pp.105,107.

前者可譯為“42 511兩186厘”,亦即42 511兩1錢8分6厘;后者可譯為“6 335兩52厘”,亦即“6 335兩5分2厘”。例子中的“caixa”是葡語對“厘”的表述。葡語對“兩”、“錢”、“分”、“厘”的表述分別為:“tael”“mas”“condorim”“caixa”。

其實,關于中國“兩”很早就有正確的表述。我在2011年出版的《晚清澳門番攤賭博專營研究》中指出:“在1847—1848財政年度收支表中,則有6個月豬肉營銷許可證收入720兩和6個月牛肉營銷許可證收入167兩4錢。”“在1847年1—6月的收支表中則明確寫著公共客棧與合法賭博許可證收入60兩4錢8厘和5個月開辦中式彩票許可證收入720兩。”“第一項收入就是4月3日公物會銀庫庫存現款1 761兩4錢9分9厘。”“若在報表中,則將taeis放在錢數的前面(例如taeis 40 189.878,即表示40 189兩8錢7分8厘)。”③張廷茂:《晚清澳門番攤賭博專營研究》,廣州:暨南大學出版社,2011年,第5、9、103、110頁。

按照上述表述方式,我們對澳葡當局早期財政收入數據做出了整理。據公物會記載,1846年7月1日至12月31日共發出40份快艇牌照,收入為28兩1錢1分。1847年7月1日至1848年6月30日,發出牌照168份,收入118兩8錢5分。1846至1847年、1847至1848年、1848至1849年三個財政年度的快艇牌照收入分別是146兩9錢6分、239兩2錢1分和182兩8錢2分。①Boletim Official,Vol.II,N.°6,11-02-1847,p.23;Boletim Official,Vol.II,N.°27 e 28,12-08-1847,p.106;Boletim Official,Vol.III,N.°17 e 18,23-09-1849,p.67;Boletim Official,Vol.IV,N.°77,11-08-1849,p.79.

另據記載,1847年1—6月,澳葡當局收取停泊氹仔華船噸鈔共230兩2錢1分,而外國人船只噸鈔收入僅15兩;中式彩票6個月許可證收入720兩。1847年7月至1848年6月,酒館許可證收入30兩2錢4分,中式彩票開辦收入2 534兩4錢,豬肉6個月承充收入720兩,6個月牛肉承充收入167兩4錢,華人公鈔收入4 810兩4錢2分。②Boletim Official,Vol.II,N.°27 e 28,12-08-1847,p.106;Boletim Official,Vol.III,N.°17 e 18,23-09-1849,p.67.

在1847年6月30日公布的財政收支表記中,有1846至1847年財政年度前半年公鈔收入,共計5 432兩2錢9分7厘。③Boletim Official,Vol.II,N.°27 e 28,12-08-1847,p.106.

據澳門公物會統計,1847年7月1日至1848年6月30日財政年度,收得洋人公鈔稅5 451兩5錢8分1厘,華人公鈔稅4 810兩4錢2分兩;1848年7月1日至1849年6月30日財政年度,收得洋人公鈔稅8 281兩6錢7分6厘,華人公鈔稅5 447兩5錢2分。④Boletim Official,Vol.III,N.°17 e 18,23-09-1849,p.67;Boletim Official,Vol.IV,N.°77,11-08-1849,p.79.

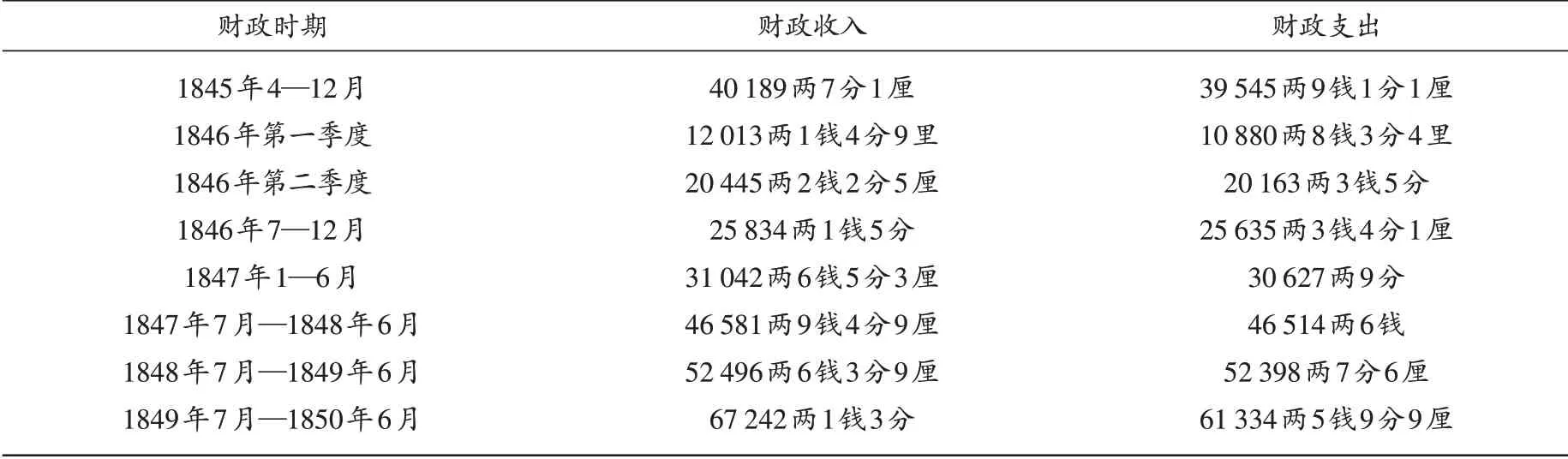

這個時期澳葡當局的財政總收入和總支出,則可以總結為下表:

表1 1845—1850年澳葡財政收支一覽表

四、公鈔會公所的建立

亞馬留總督不僅開辟了新的稅源,而且創建了新的稅收機構(或部門)。澳門省建立之后,澳葡當局的財稅事務總體上由公物會負責。該會的正式運作始于1845年4月2日,是亞馬留到任之前就存在的政府機構,所以,亞馬留繼承了這一機構。與此同時,他還進一步創建了一個新的財稅部門——公鈔會公所。

根據本文第一部分所引1846年《澳門公鈔估議抽收章程》的規定,總督把公鈔計劃編制的任務交給了議事公局,賦予了議事公局在公鈔估議方面的重要地位。章程第11條規定:“前章所述公鈔征收計劃的編制(舊譯“估議”)由議事公局負責。”第12條規定:“議事公局應任命一個由6名殷實市民組成的委員會(junta),以完成公鈔的估議……由議事公局以一位成員擔任該會主席。”

1846年7月28日,議事公局致函澳門總督稱:已按照本月17日第22號訓令于昨日任命組成了公鈔編制委員會(Junta para o lan?amento de Decima,e impostos annexos,澳葡當局漢譯為“公鈔會公所”),并確定每周的周一、三和五在本局會所開會,以便在60日內完成公鈔計劃的編制工作。澳督亞馬留回函對于議事會的決定和委員會主席的任命予以核準。①Boletim Official,Vol.I,№30,2 de Agosto de 1846,p.1.同年9月2日,公鈔會公所發布了它的第一份公告,要求所有從華人店鋪收取租金的人,以書面形式報告收取租金的店鋪的數量,店鋪所在的街區名稱以及租金支付者的姓名等。②Boletim Official,Vol.I,№35,3 de Setembro de 1846,p.4.

由此可見,議事公局是公鈔估議工作的直接領導部門,而由其任命成立的公鈔計劃編制委員會是其下轄部門。然而,值得注意的是,議事公局對公鈔計劃編制工作的領導權僅維持了一年,從1847—1848財政年度開始,情況就發生了變化。

1847年11月11日,亞馬留總督頒布第46號訓令,任命組成公鈔會公所,以編制1847—1848年度公鈔征收方案。訓令內容如下:“澳門帝汶梭羅省總督現決定,任命組成公鈔編制委員會(Junta de Lan?amento da Decima e Mais Impostos Anexos),以編制1847—1848年度公鈔征收方案,其成員除了本督去年11月20日第40號訓令所任命之審核委員會成員外,增補奧佐里奧(Feliciano Narcizo Ozorio)作為花王堂區(Bairro de S.toAntonio)的代表,并與本訓令之附件一并寄達該委員會,以便遵照指令開展編制工作。有關部門遵照執行。”③張廷茂編譯:《澳門歷史文獻輯譯》(第一輯),廣州:暨南大學出版社,2016年,第78頁。

這個總督令的最大變化在于,它改變了公鈔計劃編制委員的組成辦法,即由議事公局任命成立,變成了由澳門總督任命成立。

同日,澳葡當局頒布了經過修訂的《1847—1848財政年度澳門公鈔估議章程》,除了在公鈔征收制度上小有修改外,主要是第二章對公鈔編制委員會工作規程的修改。其中第11條規定:“將由政府任命五名成員和一名秘書組成公鈔會公所。秘書同時兼任寫字,但沒有表決權;五名成員包括:三位辦事公道的市民(每個堂區一位)、國家律政司和另一位政府官員;在他們中間推選一位主席。”④張廷茂編譯:《澳門歷史文獻輯譯》(第一輯),第80頁。這里首先改變了委員會的任命權,即不再由議事公局任命,而是由省政府任命,從而取消了議事公局在公鈔計劃編制工作中的領導地位,為公鈔會的獨立運作奠定了基礎。二是改變了該委員會的組成人員,將由6名市民組成改為由3名市民和國家律政司及1名政府官員組成。此外,章程還增加了新的條款。第22條規定:“在本章程沒有論及的情況下,公鈔會受葡萄牙有關公鈔的法令、章程和指令中可適用于該地區的規定制約”。規則條款規定:“所有公共行政部門、個人、民政職員、教會職員、司法職員,以及公證員、書吏等,應在該會成立后15天內以其所掌握的與公鈔估議相關的信息協助該會工作。有任何的隱瞞和遺漏,都將可能導致其失去職位。”⑤張廷茂編譯:《澳門歷史文獻輯譯》(第一輯),第80—81頁。

總之,1847年第46號總督訓令和《1847—1848財政年度澳門公鈔估議章程》帶來了兩個重要的變化:其一,公鈔會公所由總督任命,而非由議事公局任命;其二,公鈔計劃的編制工作與議事公局分離,授權由政府任命組成的委員會獨立進行。上述變化在以后的歷史進程中成為慣例。由此,自1847年起公鈔會公所就成為一個獨立于議事公局和公物會而隸屬于澳門省總督的獨立部門。

五、澳門華人納稅問題

澳門華人占澳門人口的絕大部分,所以,亞馬留要開辟新稅源、確立新的稅收制度,不能不包括華人在內。但是,亞馬留也知道向華人征稅問題的復雜性,所以采取了兩步走的辦法:先向葡萄牙人和其他外國人征稅,然后再向華人開刀。

1846年7月17日亞馬留頒布《澳門公鈔估議抽收章程》,10天后成立了公鈔編制委員會,但是,對于華人的征稅工作并未同步啟動。鑒于前述章程中并沒有規定向華人征稅,公鈔會對華人征稅的事情持有異議。9月12日宣布向華人船主每月征收1元牌照費,激起了10月8日的快艇暴動。快艇暴動被鎮壓后,亞馬留于10月21日發布命令,要求向華人征稅,攜帶生活必需品來澳者可以免稅;拒絕執行此令者,限一個月內帶上全部財產離開澳門。①Lia Arez Ferreira do Amaral,O Significando do Governo de Ferreira do Amaral em Macau 1846-1849.Lisboa:Agência Geral das Colónias,1944,Vol.II,p.7.1847年7月14日,亞馬留再次發布告示稱:“葡萄牙人和其他外國基督徒已經繳納了稅收,華人享受葡萄牙政府的保護,也應該納稅。”②Lia Arez Ferreira do Amaral,O Significando do Governo de Ferreira do Amaral em Macau 1846-1849.Lisboa:Agência Geral das Colónias,1944,Vol.II,p.8.

然而,由于葡人內部意見不一,特別是議事公局反對向華人征稅,加之華人的抵制,向華人征稅的事情進展緩慢。在向華人征稅問題上,議事公局與亞馬留發生尖銳矛盾,直到1847年,議事公局仍頻繁狀告里斯本,斥責亞馬留的行動。而澳門華人也以種種方式抵制亞馬留的征稅行動。根據亞馬留于1848年3月11日發布的告示,他在1847年10月2日任命組成了華人店鋪稅收編制委員會,該委員會聽取了納稅人的意見,已于12月21日公布了納稅人名冊,現決定核準該委員會的名冊。名冊中的所有納稅人須在公告發布之日起30天內完成納稅,否則將受到法令的制裁。③Boletim Official,Vol.III,N.°6,20-03-1848,p.23.從1846年下半年公物會的收支記錄來看,只有40件快艇牌照費28兩1錢1分,尚無華人繳納公鈔稅的記錄。④Boletim Official,Vol.II,N.°6,11-02-1847,p.23.而在1847年上半年的稅收記錄中,除了合法賭博和中式彩票外,有華船氹仔噸稅230兩2錢1分、168件快艇牌照費118兩8錢5分,華人和基督徒繳納的房屋、店鋪稅303兩3錢8分。由此可見,在1847年上半年,開始有華人向澳葡當局繳納房屋和店鋪的稅收。在1847年7月至1848年6月財政年度收支記錄中,明確記載了華人所納公鈔4 810兩4錢2分。由此可以確知,1847—1848財政年度是澳門華人正式繳納公鈔稅的時期。不過,據說評估出來的前6個月(1847年8月至1848年1月)稅收是7 385元,⑤曾金蓮:《近代西方稅收與殖民管治:澳葡政府確立對澳門華人的稅收制度》,《廣東社會科學》2021年第6期,第99頁。可是僅收得4 810兩4錢2分,可見,直到1848年6月底,澳葡當局尚未完成對華人的征稅計劃。

雖然議事公局與亞馬留之間就華人納稅問題的爭執仍在繼續,但是,亞馬留仍不遺余力地在澳門推行向華人納稅的政策。雖然在納稅分配計劃和實際完成的納稅額度之間始終存在著一定的差距,但是,澳門城內華人向澳葡當局繳納公鈔的事實已成定局。在1848—1849年度和1849—1850年度,澳葡當局向澳門城內華人收得公鈔分別為5 447兩5錢2分和4 820兩3錢2分2厘。①Boletim Official,Vol.IV,N.°77,11-08-1849,p.79;Boletim Official,Vol.6,N.°16,08-03-1851,p.37.

至于澳門城墻界外華人村落的華人何時開始向澳葡當局繳納公鈔,尚需求證。1848年8月22日,亞馬留發布命令,要求居住在關閘至各城門(portas do campo)之間的華人,自今年10月起,按照城內華人同樣的方式繳納公鈔,不愿執行此令者,可在自即日起一個月內自行離開澳門。②Boletim Official,Vol.III,N.°19,13-10-1848,p.77.此令告訴我們,截至1848年10月,墻外的華人尚未繳納公鈔。1849年5月30日,澳葡政府發布告示稱:關閘至媽閣廟間店鋪繳納公鈔的名冊即將公布,現留出15天時間,由納稅人向理事官署陳述意見,以使他們得到公正對待。③Boletim Official,Vol.IV,N.°67,02-07-1849,p.36.同年11月16日,澳門總督公會發布命令稱,為編制澳門市及墻界外華人居民1849—1850年度公鈔征收計劃,決定將此工作委托給一個委員會,即理事官曼努埃爾·佩雷拉、公物會會計若昂·維克立諾·達·席爾瓦和翻譯官貢沙維斯。④Boletim Official,Vol.IV,N.°87,05-12-1849,p.125.據此可以認為,在1849—1850年度的公鈔計劃中已經包含了墻界以外的華人店鋪,進而可以推斷,在該年度的財政收入中應該有墻界外華人所繳納的公鈔。

根據上述論述可知,澳葡當局已部分實現了對澳門華人征收公鈔的目的,但這是否意味著澳葡當局已經確立澳門華人的納稅制度呢?答案是否定的。澳葡當局分別于1846、1847和1848年三次通過了《公鈔征收估議抽收章程》,其中并無華洋區別,可見,澳葡政府實行的是一個華洋一體的稅收制度。對華人征收公鈔,無疑是執行了上述章程,但是,澳葡當局并無專門針對華人的或可以稱之為“華人納稅章程”的條款。澳葡稅收制度的確立是個較為長期的過程。由于亞馬留時期只是澳葡納稅制度的初創時期,制度的制定者尚未意識到華洋區別的問題,實行了華洋一體的稅收制度。在這個時期對華人征稅的過程中,澳葡當局逐步認識到,澳門華人有不同于洋人的社會經濟活動和財產持有狀態,應該在一般稅收制度基礎上制定專門針對華人的納稅制度,所以,在亞馬留總督之后,澳葡當局才逐步出臺了專門針對華人的稅收措施,澳葡當局才有了所謂華人的納稅制度。

實際上,澳葡當局形成專門的華人納稅條款,或曰華人納稅制度,是在19世紀50年代。1851年6月10日,澳門輔政使司保爾達羅發布第25號命令,頒布實施《1850—1851財政年度1—2季度華人公鈔征收臨時指令》(Instruc??es Provizorias para a Cobran?a dos Impostos sobre os Chinas pertencentes ao 1.°e 2.°Quuarteis do Anno Economico de 1850-1851)。⑤Boletim Official,Vol.6,N.°30,14-06-1851,p.93.6月15日,澳門總督卡多佐發布告示,頒布實施《華人店鋪開辦執照發放與牌照稅征收規范指令》(Instruc??es para se Regular a Concess?o de Licen?as para Abertura de Lojas Chinas,e a Cobran?a das mesmas Licen?as)。⑥Boletim Official,Vol.6,N.°33,05-07-1851,pp.106-107.9月30日,澳葡當局發布《澳門公鈔估議抽收指令》(Instruc??es para o Lan?amento e Arrecada??o das Decimas e Impostos annexos na Cidade do Nome de Deos de Macao)。①Boletim Official,Vol.6,N.°50,01-11-1851,pp.174-176;Boletim Official,Vol.6,N.°51,08-11-1851,pp.177-179.10月15日發布《澳門華人居民公鈔估議補充指令》(Instruc??es Addicionaes para o Lan?amento de Impostos aos Habitantes Chinas de Macao)。②Boletim Official,Vol.6,N.°51,08-11-1851,p.180.隨著這一系列指令的頒布實施,澳葡當局才形成了可以稱之為華人納稅制度的規章制度。

結 語

亞馬留是第一個為澳葡當局建立新稅收體制的總督。1846年他發布第22號總督訓令,核準《澳門公鈔估議抽收章程》,規定了澳門公鈔的征收制度和稅收計劃編制的工作方針。這是該總督令所頒章程的主旨。公鈔會公所的任務是負責稅收計劃的編制工作,且須在60天內完成計劃。澳葡當局在早期財政運作中使用的pataca,是墨西哥元,而非“澳門元”或“澳門幣”。澳葡政府在財政收支中使用中國兩作為結算單位。本文根據西文資料對中國“兩”的表述對財政收支數據進行了整理。起初,按照總督訓令的規定,公鈔會公所由議事公局任命成立,議事公局在稅收計劃編制中發揮重要作用。但是,1847年第46號總督訓令和修訂的《澳門公鈔估議章程》,卻實現了一個重要的變化,將議事公局排除在公鈔估議活動之外,由此設立了一個獨立于議事公局和公物會而從屬于澳門總督的政府部門——公鈔會公所。亞馬留政府嘗試對澳門城墻內外的華人征稅,并部分達到了目的,但是尚未建議起一套專門針對澳門華人的征稅制度。