秦朝法律思想形態的構建與瓦解

——“儒法競合”的意識形態話語解釋*

馬 騰

秦承商君之刑統,采韓李之法術,滅六國一四海,堪稱中國思想史上全面踐履法家之學從而變法崛起、霸道強國、統一天下的異彩篇章。誠然,商君倡農戰,孝公劍及履及;韓非曰勢術,嬴政奉若圭臬;李斯諫督責,胡亥日益深刻,均是難以避繞的史事,諸多歷史著述走筆至秦,無不依葫蘆畫瓢,申言法家對秦政的全盤支配。但也應注意,諸子百家原本有著共同的文化統序與知識體系,也不乏交織的思想來源與師承關系、相似的思維結構與理論旨趣、互通的治道主題與闡述語言。故而,“儒法競合”①“競合”一詞,有“合作競爭”(cooperation-competition theory)的一般涵義,也有現代法學的特定涵義,如所謂“法律責任競合”。但本文所用“競合”非法學術語涵義,而是取一般字面涵義,統括競爭、融通、合作、合流諸義。這區別于純以“競爭”或“融通”的視角審視儒法關系(對于公認以商韓法家治國的秦朝,更易夸大兩家的互斥性)。析言之,以“儒法競合”概括秦漢之際儒法學說關系,儒法思想希圖上升為官方意識形態,且由于學說的某些互斥性,而具有形式上的相互“競爭”關系;而“競爭”關系下的兩家思想,在治道主題與知識方法上不乏相通性,故始終可以“融通”;在塑造中國思想傳統方面,尤其在對尊崇皇權、重視倫常、文化專制等問題上,實質性地形成一種意識形態框架下“合作”互補的關系;兩家思想話語終又演繹成一番“合流”的發展史,即從秦時法家專寵,至漢時尊儒,繼而經數百年“儒法合流”形成“外儒內法”的格局。仍是核心問題,當我們審思秦朝法律思想形態之時,應始終兼及兩方面:法家思想佐成秦治,主張事統上法,標榜皆有法式,高居于制度思想與意識形態的至尊之位;儒家之學浸潤世風,弘揚品格德目,左右官員觀念,沉淀于社會治理一般知識與思維方式的暫棲之所。就思想學派發展而言,在戰國儒法興替與漢代儒家獨尊之間的法家顯揚時期,曾展現儒法思想的競合關系及其各安其位的文化現象;從秦朝法律思想形態的角度來說,則暴露出法家式意識形態的癥結,預示著儒學于社會治理的作用及其成為王朝新意識形態的趨勢。②民國曾有西學東漸、西法東移態勢下的新法家思潮希求挖掘法家富強之道,上世紀七十年代評法批儒之時奉法家為進步之道自不待言,晚近亦有隨依法治國之旨而伸張重述法家法理價值者,深覺有待拂鑒重觀。百年來“新法家”思潮,參見喻中:《顯隱之間:百年中國的“新法家”思潮》,《華東政法大學學報》2011年第1期。

一、事統上法:秦朝意識形態的法權格局

戰國末期,經過商鞅變法,秦國日漸強盛,尤以技術的先進、力量的摶聚、軍事的告捷,使其完成統一萬事俱備。最終,秦王掃六合,開創中國歷史上“海內為郡縣,法令由一統”(《史記·李斯列傳》)的嶄新局面。與之相應,秦朝的意識形態便展現出“事統上法”的法權格局。秦皇泰山封禪,度名據德,皆為“事統上法”極盡修飾(《史記·封禪書》)。

以“法令由一統”為指導思想,秦始皇接受李斯的建議,頒布“一法度衡石丈尺、車同軌、書同文字”的詔令,從而結束“田疇異畝、車涂異軌、律令異法、衣冠異制、言語異聲、文字異形”之歧互。據《史記·李斯列傳》上秦二世疏,秦政受之于法家者,既遙宗商鞅集權治法以推郡縣,又純本申韓刑名督責而飭吏治。③其疏開宗明義:“夫賢主者,必且能全道而行督責之術者也,督責之,則臣不敢不竭能以徇其主矣。此臣主之分定,上下之義明,則天下賢不肖莫敢不盡心竭任以徇其君矣。是故主獨制于天下而無所制也。”《史記·李斯列傳》。凡此二端,均為完備皇權政制體系之樞軸,為“事統上法”法權格局之配制。質言之,郡縣制與官僚制實乃充分吸納踐履法家刑名法術之學,將其統合于專制帝王權勢中。《史記·秦始皇本紀》載,秦統一中國后即依李斯之見,在全國確立郡縣制度以維系中央集權與君王專制。同時,戰國時期“法治”國家“所創立并由秦朝所發展的官吏組織和管理體制,其基本模式一直被延續下來,并成為以科層制/官僚制為主要特色的現代文官制度的原型”。④高鴻鈞:《先秦和秦朝法治的現代省思》,《中國法學》2003年第5期。在以皇帝為中心的政制系統中,從中央到地方的各級主要官員均由皇帝任免,領取政府俸祿,先秦世卿世祿壽終正寢。

與法家“術數化”的政治論與“去道德化”的法律思想有關,在“以法為教,以吏為師”的籠罩下,理論上人們只應學習關于法令與行政的專業技能。鉗制官吏的主體價值觀與司法能動性,乃是“事統上法”法權格局的題中之義。帝國的官僚體制需要的是技能型官吏,他們應以政治經濟的功利目的為取向,學習掌握適合專制王朝官僚政治的實用性知識系統,不應深入探求具有道德價值與人文關懷的理論體系。這一政法理念,純本棄仁智去心治之旨,既承商君治吏之策,亦揚申韓刑名之學,為秦朝乃至漢代法吏的發展壯大奠定基礎,甚至閃現于日后鹽鐵會議上御史持方的數術說辭。①如《鹽鐵路·刺復》曰:“夙夜思念國家之用,寢而忘寐,饑而忘食,計數不離于前,萬事簡閱于心。”故秦既已悉數制定繁密法制,還竭力抑制官員能動性的發揮與解釋權的行使,以強制手段勢臨臣民,“以法為教、以吏為師”的直接意義是消除官吏枉法的現象,更深層的文化意味,則是讓社會一切是非準則皆掙脫不出國家法的粗暴網羅。

故而,后人認為秦朝意識形態無不源于法家學說,中國傳統的郡縣制與官僚制也被視為法家思想對中國傳統制度的獨特貢獻。不管法家鍛造之法系如何日益“儒家化”,法家對此類法度成制方面的歷史性創建,在文化觀念中始終難以撼動,成為一種固有的法家“貢獻”。②漢學家顧立雅頗為強調中國官僚政治體制源于“法家”,且與儒學教旨判然有別。Herrlee G.Creel,The Fa-chia:"Legalists"or"Administrators"?,What Is Taoism?,The University of Chicago Press,1970,pp.119-120.

鮮有治道體系猶如“法家—秦朝”般,從思想學說到官方理念再到現實政制如此地一以貫之。不管是秦朝意識形態的核心精神,還是秦朝立國的基本制度,法家“法術勢”的話語體系始終發揮著建構黏合的理論功效。此前,韓非對春秋戰國以來法術思緒與軼事的拾掇匯集,已然使法術勢三題渾然一體。與之類似,在秦朝意識形態與制度體系中,皇權成為法家各式治法思緒的絕對中心。“事統上法”的意識形態與郡縣制、官僚制的統一化制度體系嚴絲合縫,展現出一個融貫于從法家集大成理論體系到秦朝意識形態的法權格局。

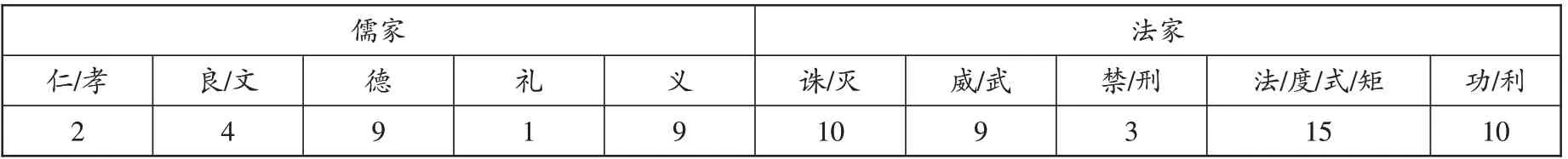

二、皆有法式:秦朝意識形態的“法治”面相

如果說“事統上法”是對秦朝意識形態法權格局的高度總括,那么“皆有法式”則更為整全而直接地刻畫有秦一代的“法治”面相。在秦朝制度體系中,政治管理、軍事管制、經濟生產、交通運輸、官吏任免、案件審理各方面確可謂“皆有法式”,體現一種“事皆決于法”的“法治”思想。國家社會生活大小事務都訴諸對應的法律制度,形成一種擬同國家機器的法律調整體系,堪稱古典時期制度規則的急劇繁密膨脹時期,正如陳顧遠所言:“中國法系之體軀,法家所創造也。”③陳顧遠:《中國法制史概要》,臺北:臺灣三民書局,1977年,第3頁。同時,“皆有法式”不僅體現為政客言論中的制度理念、學者策論中的“法治”用語,還成為秦統治者自我歌頌、粉飾太平的主題格調。秦始皇巡行天下,各處立碑刻石,極盡歌功頌德、自詡圣績之能事。④秦刻石即秦始皇統一六國后出巡各地,群臣為歌功頌德、昭示后世所刻之石。七刻石分別為“嶧山刻石”“泰山刻石”“瑯琊刻石”“之罘刻石”“東觀刻石”“碣石刻石”“會稽刻石”。“嶧山刻石”為《史記》所不載,參見嚴可均:《全秦文》,北京:商務印書館,1999年,第228頁。后六刻石見于《史記·秦始皇本紀》,參見司馬遷:《史記》(第一冊),北京:中華書局,1959年,第223—294頁。后世曰:“刻石著其功,自以為過堯舜統”(《漢書·賈山傳》)。據大致統計,秦刻石文字所見儒法重要概念次數如下①這番統計只能粗略說明問題。其一,提煉范疇本身可以有不同取舍,某些被視為學派特有品格的范疇,如“綱”“紀”“忠”“教”依語境未必明顯偏于哪家,未列于此;其二,某些字雖典型代表學派品格,如法家的“法”,與之相關的“度”“式”“矩”等也能說明問題,有的連用有的獨見,單字頻次難以完全反映其重要性;其三,有些學派重要范疇未充分體現,最突出的問題便是法家的“刑”字少見,所見一處“刑名”尚非刑事之義;與之相對,吻合刻石歌功頌德主題的“服”“安”“樂”則頗為顯著;其四,所涉范疇未必作為學派重要范疇的含義,如“文”有作“文字”之含義;“道”字刻石所見并未體現典型的學派特征;“義”字雖多見,但離儒家義利之“義”較遠,且有“武義”“義威”之說;更明顯的是“德”字,其義多為功德而非品德,多為德惠而非德教,似更近于韓非所論之“德”。“德”字在刻石文字中出現9次,但大多有功德、德惠、威德、武德之義,而非德行、德教之義。其實,這種傾向符合韓非“慶賞之德”“長利大功之德”,參見馬騰:《儒法合流與中國傳統法思想闡釋》,北京:法律出版社,2016年,第131—132頁。呂思勉認為,假以時日,秦朝興道德教化也是勢所必然。他說:“始皇雖焚書,所用未嘗無儒生。蓋亦有意于改制度、興教化之事矣。其任法而治,特因天下初定,欲以立威,使其在位歲久,自以晏然無復可虞,亦未必不能為漢武之所為也。”呂思勉:《秦漢史》,北京:中國友誼出版公司,2009年,第75頁。還應注意,有論者雖洞識刻石之德為功利之德,卻仍認為:“在帝國事功的贊頌旋律中,刻辭亦摻雜了東方儒家倫理價值的音符。”主要包括端直敦忠、貞良、圣智仁義等倫理規范。參見王健:《秦代政治與儒家倫理探微——以秦刻石銘文為中心》,《安徽史學》2012年第3期。:

?

大體看來,刻石文字偏于法家色彩的概念更為顯著,印證秦政依循法家,析言之:

首先,秦朝“法治”意識形態的敘事方式,無不表達為一種“兵法合一”的修辭:圣法的無所不包,正彷佛兵威的無所不至。將掃滅六合歸因于“圣法”之“興”,展現出法式萬能的治理治術與耀武揚威的武德武功之間的共相同形。刻石敘述多有呈現:“經時不久,滅六暴強”(《嶧山刻石》)。“大圣作治,建定法度,顯著綱紀……烹滅強暴,振救黔首,周定四極”(《之罘刻石》)。“圣法初興,清理疆內,外誅暴強,武威傍暢,振動四極,禽滅六王”(《東觀刻石》)。

其次,秦朝“法治”意識形態的主旨重心,就是將全國推行“法治”視為亙古未有、功蓋五帝的圣治,“黔首改化,遠邇同度,臨古絕尤”。民眾“歡欣奉教,盡知法式”(《瑯琊刻石》),后繼者必須永遠遵循已經制定的法度行事,所謂“普施明法,經緯天下,永為儀則”(《之罘刻石》),“常職既定,后嗣循業,長承圣治”(《東觀刻石》)。強調圣法圣治代表著永恒不變的秩序,是這套“法治”敘事的顯著特征。法度之光無所不照,世間萬物各安其意,人間秩序彷佛實現了靜態而終極的永恒秩序,“莫不如畫”。正如《瑯邪刻石》所記:“端平法度,萬物之紀。……日月所照,舟輿所載。皆終其命,莫不得意。……功蓋五帝,澤及牛馬。莫不受德,各安其宇。”

最后,秦朝“法治”意識形態的最大特色,即其頌辭尤為凸顯“法”。在刻石文字中“法”出現10次,基本作為各刻石頌詞的核心概念,彰顯法律統一與完整的合法性義涵。如《泰山刻石》記:“皇帝臨位,作制明法,臣下修飭。……治道運行,者(諸)產得宜,皆有法式。”仿佛“法式”本身的齊整完備,就足以象征天下太平,德化萬民、天下歸心可以避讓居次。在這種“法治”意識形態中,非但不論官吏執政的能動性,而且突出法式對治人的優先與支配。所謂“職臣遵分,各知所行,事無嫌疑”,大小官吏只要嚴格執行法度“儀則”,自會“舉措必當”(《泰山刻石》)。合法性敘述往往會趨于宏闊抽象,而秦刻石文字坐實于法式的合法性敘述則具體而微,甚至于從淫泆奸罪的具體法律規則理念層面去彰顯法式的普遍與平等:

貴賤并通,善否陳前,靡有隱情。飾省宣義,有子而嫁,倍死不貞。防隔內外,禁止淫泆,男女絜誠。夫為寄豭,殺之無罪,男秉義程。妻為逃嫁,子不得母,咸化廉清。(《會稽刻石》)

概言之,秦朝統治者常以“建定法度”“初平法式”“普施明法”之功自居,希望后代“永承重戒”“后嗣循業”“長承圣治”,法家“法治”思想的意識形態化已無以復加。在秦朝標榜的宏大而綿密的法律體系中,已存在著律、令等諸多法律規范形式。①秦律研究成果已頗多,相關綜述可參見徐世虹:《出土法律文獻與秦漢令研究》,王沛主編:《出土文獻與法律史研究》(第一冊),上海:上海人民出版社,2012年,第63—70頁。睡虎地秦墓出土大量秦代竹簡可窺秦朝法制之一斑,其所包括法律條文、法律答問、治獄程式,確在一定程度上印證秦國秦朝逐步形成一套“繁于秋荼,密于凝脂”的法律制度。除法律條文外,秦簡還記載具有最高法律效力、全體臣民均須嚴格遵行的君王詔令。對觀李斯之“督責書”,大倡法家之學,修明法術,最終無非使皇帝“獨制于天下而無所制”。顯然,法家學說在與帝制政治的結緣過程中,愈發成為一種以“法治”修飾“統一”的意識形態,而“法治”話語背后規范正當性的薄弱也暴露無遺。

三、重刑而亡:秦朝意識形態的法統困境

荀卿曾游秦地,盡管認為秦政未逮理想王道,仍不吝贊美之詞:

觀其風俗,其百姓樸,其聲樂不流污,其服不佻,甚畏有司而順②在周秦“法治”化的改革發展中,春秋子產鑄刑書曾遭叔向指摘,以其導致“民知有辟,則不忌于上”(《左傳·昭公六年》)的弊端。戰國秦法應屬春秋以降公布成文法之后勁大成,荀況所謂百姓“甚畏有司而順”雖屬美言,個中治法勝民之實情卻耐人尋味。,古之民也,及都邑官府,其百吏肅然,莫不恭儉敦敬忠信而不楛,古之吏也。入其國,觀其士大夫,出于其門,入于公門,出于公門,歸于其家,無有私事也。不比周,不朋黨,倜然莫不明通而公也,古之士大夫也。觀其朝廷,其朝閑,聽決百事不留,恬然如無治者,古之朝也。故四世有勝,非幸也,數也,是所見也。故曰:佚而治,約而詳,不煩而功,治之至也。秦類之也。(《荀子·強國》)

其時,法術之士多以“非儒”立說施政,而善于辯駁非議的儒家荀子,竟對商鞅變法后的國家政治與社會生活頗為認可,確實值得玩味。當然,荀子也曾批判秦政不為仁義,“以便從事”,駁斥李斯“不求之于本而索之于末”(《荀子·議兵》)。不管是言不由衷還是吐露真言,多少反映戰國末期之秦治應有可觀之處。儒法共同期待的大一統秩序已如期而至,荀卿弟子韓非、李斯等當世智囊傾心歸秦,亦無不鑒于秦國的治世面貌。秦國、秦朝本一脈相承,法家指導思想亦一以貫之,但后世史評中,對前者憑恃賞刑農戰之霸道實現統一稍有認肯,對后者嚴法刻刑以致激怨驟滅則極盡否棄。評價的陡然下滑,不免牽涉“重刑而亡”的論斷,其深層原因在于秦國變為秦朝面臨的“法統”困境。③王進文指出:“統一政權的合法性與正當性問題未得到解決。秦專任刑罰,或可視為這種沖突的一個表現。”王進文:《荀子見秦昭王——一次被遺忘的法政對話》,高鴻鈞主編:《清華法學》第11輯,北京:清華大學出版社,2007年。

秦國歷史悠久,自然有族群親緣性與政府連續性作為其合法性基礎。商鞅變法后秦國的強力政治與農戰政策,更是以國內資源的重新分配與對外征服的粲然功績備受民眾追捧,甚至據說“行五年,秦人富強,行之十年,秦民大悅”(《史記·商君列傳》)。但相比秦國,不管就歷史統序還是現實民情而言,秦朝合法性的建立與宣示都任重道遠。然而,秦朝的合法宣示、法律推廣、重刑治理都有失當之處,析言之:

改朔易服、泰山封禪固然構成一番政治神圣性宣示,卻不足以自洽;五德終始說既讓其“德”失之疏闊虛偽,又自陷于俗國相代的循環論;①《史記·秦始皇本紀》載:“始皇推終始五德之傳,以為周得火德,秦代周德,從所不勝。……剛毅戾深,事皆決于法,刻削毋仁恩和義,然后合五德之數。于是急法,久者不赦。”企圖論定秦代周興的合法性以及秦朝的“事統上法”、刻薄寡恩和“急法”都合乎超驗天道,與周代初年“天命靡常,惟德是輔”的合法性論證相形見絀。至于“圣法”的宣傳歌頌,始終抱持“法統”話語,不失為一種合法性論證的精當策略,至少可基于號稱客觀平允的“法式”之治,讓民眾油然期許戰亂停息、天下一統、偃武修文、無為而治的局面。盡管刻石不乏“兵不復起”(《嶧山刻石》)、“不用兵革”(《瑯琊刻石》)、“永偃戎兵”(《東觀刻石》)的豪言宏愿,惜乎“圣法”宣言仍俯拾皆是“禽滅六王”“黔首改化”的挑釁之辭,時刻勾起六國遺民對異族奴役的忿恨不甘。這也與《秦始皇本紀》刻石記述間穿插夾敘的巡游遇險諸事形成鮮明反差,不管史家有意無意,看來真是對“莫不賓服”“庶心咸服”(《碣石刻石》)等粉飾文字的莫大諷刺。

進而,秦朝法制推廣過程中的權力轉化、政策轉型、文化關懷均步入歧途。其一,劇烈的權力重整過程中,建立在強制力基礎上的合法性容易隨之動搖。靈活運用政治法律手段將軍事暴力轉化為政治權力,把軍事的征服化為法律的統治是亟需完成的工作。②韓非曾批判商君“官爵之遷與斬首之功相稱”,“是以斬首之功為醫、匠”,指出其法不符合國家治理一般要求而未盡善,實已從職官制度層面揭示秦法癥結。這也可視為韓非深富統一意識形態意味的思想體系對權宜軍法轉向常態治法的隱喻。參見《韓非子·定法》。其二,與權力的轉化相應,皇朝政策也急需根據現實考量而定:改變急進霸道適當休養生息,是法律在社會劇變時期應有的緩和轉型。漢初君臣之治足以詮釋;其三,即便難以短期消除國家族群因殘酷屠殺戰爭的怨恨,也應為維護一統而包容文化:尊重六國法俗有所因地制宜,是立法建制應有的文化關懷;③對秦強力統一舉措,一般多有溢美。關于法制與文化的復雜關聯,至少可汲取西哲孟德斯鳩“地理環境論”的啟示,其揭示法制與文化精神的關系:“在不違反政體原則的限度內,遵從民族的精神是立法者的職責。”[法]孟德斯鳩:《論法的精神》,張雁深譯,北京:商務印書館,2005年,第365頁。這三點,是秦政成功而秦朝失敗的關鍵。政治法令固然可隨暴力征服添附權威,而當繁密法網撒向全國之時,隨之而來的掙脫阻力不言而喻。商鞅之法在秦國已歷經百年磨合而漸趨穩固,遽爾推及遼闊幅員,卻非朝夕可成之事。然而,政治文化之重勢尚力思維,以強制力構筑合法政權基礎的觀念,便未能省察這一“合法性”的薄弱環節,或以為軍事暴力與刑事制裁便可一蹴而就,將西秦政治形態與法律體系推向全國。④古人尚以秦鑒未遠,今人則多以譽秦。曾有人評價道:“秦始皇就是利用刻石大造輿論,遠播新制度的聲威,肅清六國舊貴族分裂復辟舊勢力和反動儒家學說的流毒。……它宣告了分裂割據的舊制度的覆滅和儒家學說的破產,歌頌了秦始皇統一中國戰爭的正義性和法家學說的勝利。”參見馮佐哲、楊升南、王宇信:《秦刻石是秦始皇推行法家路線的歷史見證》,《考古》1975年第1期。刻石文字正反映出秦廷極其依賴威武征服的賦彩言辭,秦簡法制的再現也流露出寄托軍備的設計思路①秦簡《徭律》《戍律》等多有反映,尤其刑罰制度的貲盾貲甲貲徭貲戍,正是軍國主義制度延續的痕跡。相反,漢代雖普遍繼承秦朝法制,但將貲盾貲甲改為罰金,擴大贖刑范圍,體現尚武到尚文的轉變。參見臧知非:《貲刑變遷與秦漢政治轉折》,《文史哲》2006年第4期。。面對六國遺民遺風,則一味改化更俗②睡虎地秦簡《語書》載,南郡守騰通告縣道官員,開宗明義以“矯端民心,除其惡俗”為“法治”功能。然而,“今法律令已具矣,而吏民莫用,鄉俗淫失(泆)之民不止,是即法(廢)主之明法殹(也)”,鑒于“法治”遭遇“異俗”的阻力,權威實效大打折扣,絲毫未有尊重民俗之思,反而一味再行修法督責,其時秦推廣法治實踐、罔顧六國文化民俗可見一斑。參見睡虎地秦墓竹簡整理小組編:《睡虎地秦墓竹簡》,北京:文物出版社,1990年,第13頁。,招徠東方儒生充任博士,又僅是予名無實。③有論者認為,刻石“從原來的炫耀個人功績,文治武功慢慢轉向將自己當作圣人,而行圣人之治、德治,以求認同”。即便這番轉變理解貌似合理,如此粉飾實難茍同:“我們應該對傳統的有關秦始皇個人的評價有一個新的認識:他不僅僅是一個重法治的君主,同時為了秦的統治穩定,也曾‘悉招文學方士甚眾,欲以興太平’,只是后來由于儒生們的事古非今,也沒有意識到要及時轉變自身的價值定位,仍停留在傳統的‘舍生取義’中,才導致了‘焚、坑’慘劇的發生。”參見陳寧:《秦刻石新論》,《黑龍江史志》2009年第5期。未轉變軍事思維,改革軍國政策,包容各國文化,終使秦朝合法性難以構建。軍政思維、急進政策、文化專制又共同驅使秦政坐實于重刑。

秦朝對法家理論的實踐,無不忠實于商鞅的重刑主義。《漢書·刑法志》:“秦用商鞅連坐之法,造參夷之誅;增加肉刑、大辟,有鑿顛、抽脅、鑊烹之刑。”法家貢獻于秦政者有農戰政策、郡縣制度、官僚職制等,可究其最彰著者,實為刑治之模式。《漢書·刑法志》載秦始皇“專任刑罰,躬操文墨”,導致“赭衣塞路,囹圄成市”;趙高鼓吹“嚴法而刻刑”,李斯奏言獨斷、督責④李斯所謂“督責”,似已無申不害“人主當執術無刑,因循以督責臣下”(《新序》)之旨,而造成“稅民深者為明吏”“殺人眾者忠臣”的后果。參見《史記·李斯列傳》。Herrlee.G.Creel.Shen Pu-hai——A Chinese Philosopher of the Fourth Century B.C.,The University of Chicago Press,pp.222-223.、深罰諸義,更縱使秦二世踐祚不久便“法令誅罰日益深刻”(《史記·李斯列傳》)。據筆者理解,所謂重刑主義是一套繁復的治理理念,可以體現為法家導向、法網細密、刑治一切、先刑后賞、刑九賞一、法典刑化、以刑統罪、輕罪重刑、重罪繁多、刑于將過、禁心禁言、嚴厲督責、責任連帶(族誅連坐)、不赦不宥、行刑殘酷、有悖人道等理念,實應另文詳述。雖說不應以今論古,古代法律歷經修正仍顯刑重,然秦朝統領重刑,峻刻以亡,已是傳統共識。或以為漢人書史不乏誣罔,但晚近秦律發掘研究后,仍可管窺秦律之重刑特征,而無從顛覆舊識。⑤如盜竊行為,不論數額盡皆入罪,“或盜采人桑葉,臧(贓)不盈一錢,可(何)論?貲徭三旬”。對于群盜行為,秦律處罰非常嚴厲,如“五人盜,贓一錢以上,斬左趾,又黥以為城旦”。睡虎地秦墓竹簡整理小組編:《睡虎地秦墓竹簡》,北京:文物出版社,1990年,第93、95頁。貲刑很重,“隸臣妾”“鬼薪”“白粲”“城旦舂”等刑徒一經判定則終身為刑徒,均多有論述。參見林劍鳴:《從云夢秦簡看秦代的法律制度》,《西北大學學報》1979年第3期。劉海年:《秦律刑罰的適用原則(上)》,《法學研究》1983年第1期。

特定時空的罪刑認知雖各不同,但在其所處社會環境中認同刑罰匹配于罪責,應為古今相通之法律價值觀。秦朝所崇尚的法家倡導“輕罪重刑”,即明知行為者實施的屬于輕微犯罪,卻仍堅持施加一種與其罪責不匹配的重刑,再怎么依托于功利效用倡言刑罰懲治者,也不啻落入“以刑去刑”的窠臼,而罔顧人道與公平。賈誼“刑罰積而民怨背”(《治安策》)之論,其一“積”字,便鉗住法家“重刑勝民”之命門:刑治固然可能立竿見影,但置于歷史檢驗,持續壓迫必然積累民怨,最終政權覆滅,國祚至短。

概言之,政權的“合法性”困境本難突破,再強推法律體系,以棄置恩德、仁義、禮儀為要務,以繁密法網、嚴刑峻法為宗旨,為六國遺民蓄勢反撲營造契機。我們難以推考陳勝吳廣起事是否緣于“失期當斬”的嚴刑峻法,畢竟理性反思已讓后人意識到純任重刑之惡果。成也法家,敗也法家,秦帝國俄然坍塌,讓法家隨之深墜。

四、為吏之道:秦朝意識形態的道德話語

雖然法家思想在秦國以至秦朝一直睥睨百家,但秦時去古未遠,法家而外的思想學說、觀念意識仍不可忽視。且由于秦相呂不韋延攬門客學人,儒學諸家也可能徜徉秦廷,《呂氏春秋》便成為凝匯諸家的載體之一。①李澤厚則徑以《呂氏春秋》為新儒家,視作“在法家實際政治的長久實踐的經驗基礎上,在新的社會基礎和政治結構的需要和要求上,對儒家血緣氏族體制和觀念的保留和改造”。李澤厚:《中國古代思想史論》,天津:天津社會科學院出版社,2008年,第112頁。林劍鳴認為:“秦王朝的統治思想和實際的政治,并不像韓非的理論及秦始皇的實踐那樣極端,從《呂氏春秋》開始的各流派合流的趨勢(主要是法、儒、道及陰陽五行)并沒有改變。”②林劍鳴:《秦漢史》,上海:上海人民出版社,2003年,第1038頁。這樣看來,《呂氏春秋》就是秦國思想界在長期法家主導的實踐基礎上,對新社會與政治結構之治道基礎的全面建構,其中不乏對儒家血緣觀念與道德理念的封存詮釋,并對漢儒理論建構中的系統化思維有所啟示。③《呂氏春秋》對春秋戰國思想的匯集封存,及對漢代思想之“雜”與系統化的影響未及詳述,前一方面可參見潘俊杰:《先秦雜家研究》,西北大學博士論文,2005年;后一方面可參見徐復觀:《兩漢思想史》(第二卷),上海:華東師范大學出版社,2001年,第39—48頁。周桂鈿、李祥俊:《中國學術通史》(秦漢卷),北京:人民出版社,2004年,第25—26頁。有秦一代雖崇法抑儒,但不管就文化源頭還是政治現實而言,儒法諸家作為“王官之學”同宗而共生的關系,決定其相互競爭的格局與思想融通的趨勢。

在意識形態化的法家思想之外,晚近出土的文獻提供考察秦朝治道的一些新線索。④隨著出土文獻的增多與研究的深入,晚近儒法關系研究取得一些新的成果。如韓星系統研究并歸納郭店儒簡的儒法融通思想。參見韓星:《儒法整合——秦漢政治文化論》,北京:中國社會科學出版社,2005年,第43—49頁。《為吏之道》中顯現出的觀念形態,包含儒道之說,仍具有對士人官員治理觀念的歷史影響。《尸子》《呂氏春秋》之斑斕治術,體現的是執政相國與精英碩學尋求的思想整合;《為吏之道》的官吏格言,則映現著官吏施行治理的品行標準與道德準則。已有論者揭明:“在法術家思想大行其道的秦代社會,始皇君臣通過發布政令的手段把法術家的專制集權思想定為官方意識形態,但基層官員的行為守則卻是典型的儒道思想,由此一端即可見儒道思想的生命力。”⑤俞志慧:《睡簡〈為吏之道〉的思想史意義——從其集錦特色談起》,《浙江社會科學》2007年第6期。

出土秦律可見秦時刑法的等差性,似有悖法家“刑無等級”的口號。然學人多能察見法家刑法之平等性與等級性的辯證,故無須因秦律存在罪刑差異性懷疑法家的影響。⑥法家在家族倫紀、社會階級、政治層級上的等級思想,參見馬騰:《儒法合流與中國傳統法思想闡釋》,北京:法律出版社,2016年,第29—69頁。《史記·商君列傳》所載“明尊卑爵秩等級”,《商君書·境內》按爵論處罪刑、《申子》《慎子》《韓非子》之綱常倫紀命題、秦刻石“尊卑貴賤”諸語,等等,才代表法家更真切的等級法觀念。不過,海外多有申言秦律罪刑差異有悖法家“一刑”者,參見Yongping Liu,Origins of Chinese Law:Penal and Administrative Law in its Early Development,Oxford University Press,1988,pp.236-237.不過,秦律中涉及親屬關系認定的疑難時,如《法律答問》所示司法官員對“不孝罪”與“非公室告”的解釋,也體現某些貌似屬于儒家的綱常倫理要求。①如以下二例:(1)“免老告人以為不孝,謁殺,當三環之不?不當環,亟執勿失。”(2)“子告父母,臣妾告主,非公室告,勿聽。”“可(何)謂‘非公室告’?主擅殺、刑、髡其子、臣妾,是謂‘非公室告’,勿聽。而行告,告者罪。告者罪已行,它人有(又)襲其告之,亦不當聽。”睡虎地秦墓竹簡整理小組編:《睡虎地秦墓竹簡》,北京:文物出版社,1990年,第217—218頁。陳寅恪曾提出的“秦之法制實儒家一派學說所附系”②陳寅恪:《審查報告三》,馮友蘭:《中國哲學史》“附錄”,北京:商務印書館,2006年,第488頁。的命題,秦律出土后甚至有學者主張“法律儒家化”之進程應上溯秦朝。③參見崔永東:《儒家刑法思想對秦律影響之管見》,《中國法學》1997年第5期。還有學者就父權孝道、亂族嚴懲、官法影響幾個方面論述儒家思想的影響,參見劉遠征、劉莉:《論秦朝法制中儒家法律思想》,《西安建筑科技大學學報》1999年第2期。但法家并未否認國家法度應立足于綱常倫紀之維系④《商君書》有時不排斥道德倫常:“所謂義者,為人臣忠,為人子孝,少長有禮,男女有別,非其義者,餓不茍食,死不茍生,此乃有法之常也。”(《商君書·畫策》)《申子·大體》開篇強調“嫡庶”和“妻妄”之別以明君臣之分。《慎子》也闡釋權力秩序的重要性以及家國一體之義:“立正妻者,不使嬖妾疑焉。立嫡子者,不使庶孽疑焉。”(《慎子·德立》)韓非承法家諸子余緒,認為君臣、嫡庶、妻妾不別即是亡國之征:“無尊妾而卑妻,無孽嫡子而尊小枝。無尊嬖臣而匹上卿,無尊大臣以擬其主。”(《韓非子·說疑》)而且,韓非還將道德倫理秩序視為天下治的根本,于是構筑“三綱”的理論雛形:“臣事君,子事父,妻事夫,三者順則天下治,三者逆則天下亂,此天下之常道也。”(《韓非子·忠孝》),故而秦律本乎儒家精神還是法家精神,不在于秦律在多大程度上涉足綱常倫紀問題,而在于秦律是否在形式上條文繁密而足以“據法而治”,是否在內容上依賴制裁后果而成“刑治”之法。由此觀之,瞿同祖“秦漢之法律為法家所擬定,純本于法家精神”的命題仍為確論。⑤參見瞿同祖:《中國法律與中國社會》,北京:中華書局,1981年,第329—330頁。其實,秦簡所顯現儒家思想,主要在于“治人”與“道德”的規范功能。

《法律答問》的法律解釋文字揭示了一個普遍的法律問題,即法律實施運轉過程中官員角色與司法姿態的問題。孟子曰“徒法不能以自行”,那么即便是“皆有法式”的秦法,其實施也離不開“吏”群體的共同實踐。若按法家構想,法官法吏應是機械化地在法治運轉中充當一個齒輪,則自然不應在司法實踐中凸現主體意識,附加主觀價值,違反設計原理者即便“辯慧賢良”⑥這也基本遵循《商君書》“以吏為師”的方略。《商君書·定分》曰:“諸官吏及民有問法令之所謂也于主法令之吏,皆各以其故所欲問之法令明告之。……主法令之吏不告,及之罪,而法令之所謂也,皆以吏民之所問法令之罪,各罪主法令之吏。……天下之吏民雖有賢良辯慧,不能開一言以枉法;雖有千金,不能以用一銖。故知詐賢能者皆作而為善,皆務自治奉公。民愚則易治也,此所生于法明白易知而必行。”,將以苛重罪刑論處。然而,法律總是需要解釋,所以并無真正絕對“據法無為”的可能;相反,《法律答問》共解釋法律條文187條,解釋法律概念70多個,對秦朝法律體系舉足輕重,恰表明求諸官員觀念之法律解釋的不可或缺。整理小組認為,《法律答問》不會是私人對法律的任意解釋,在當時應具有法律效力。⑦睡虎地秦墓竹簡整理小組編:《睡虎地秦墓竹簡》,第93頁。可見,當時秦法體系正是成文律令與這些法律解釋文本的結合。例如:“同母異父相與奸,何論?棄市。”顯然,既然提出疑問,本應考慮同母異父相奸與一般兄弟姐妹相奸的情形不同,刑罰應有明顯差別。觀諸后世,法律在罪刑認定上確有區分,姊妹通奸屬死罪,唐、明律為“絞”,清律為“斬”,而同母異父相奸則是徒三年(或加杖一百)。而《法律答問》的回答卻是“棄市”,反映官員采用限制解釋(即“同母異父兄弟姐妹”也是“兄弟姐妹”),從嚴認定罪刑的態度。同時,這也可視為秦律立法重刑、執法嚴刑的例證。①睡虎地秦墓竹簡整理小組編:《睡虎地秦墓竹簡》,第134頁。

同時,“治人”還應受“為吏之道”的熏陶。官方標榜“皆有法式”,強調人的主觀意念在圣法之治下的壓抑隱沒;相反,實踐中樹立“為吏之道”,表達人的思想道德在司法實踐中的張揚顯現。于是,在繁密的法式之外存留解釋空隙,法家之外的各家學說亦獲得發揮空間。

為吏者應加強道德修養的命題,在睡虎地云夢秦簡《語書》和《為吏之道》中閑見層出,畢竟法律制度的運轉過程中,始終不離道德因素。《為吏之道》開宗明義:“凡為吏之道,必精絜(潔)正直,慎謹堅固,審悉毋(無)私,微密纖察,安靜毋苛,審當賞罰。”②睡虎地秦墓竹簡整理小組編:《睡虎地秦墓竹簡》,第167頁。作為司法官員應首先樹立道德良知,秉持善政理念,進而適用法律之時有其主體省察。這種觀念顯然與法家寡言治人與德性,侈言重刑而無刑存在不小差異。在這一最早“官箴書”中,歸納羅列了官吏的五種重要善德:“吏有五善:一曰中(忠)信敬上,二曰精(清)廉毋謗,三曰舉事審當,四曰喜為善行,五曰龔(恭)敬多讓。”③睡虎地秦墓竹簡整理小組編:《睡虎地秦墓竹簡》,第168頁。雖然有些價值或為法家思想話語體系中的應有之義,但諸如“善行”“敬讓”等德性術語,很難不讓人由“為吏之道”聯想到“孔孟之道”。再看看《為吏之道》中對寬惠德政、社會倫紀的闡述:

寬俗(容)忠信,和平毋怨,悔過勿重。茲(慈)下勿陵,敬上勿犯,聽間(諫)勿塞。審智(知)民能,善度民力,勞以率之,正以橋(矯)之。

為人君則懷,為人臣則忠,為人父則茲(慈),為人子則孝,無官不治,無志不徹。

父茲(慈)子孝,政之本(也);志徹官治,上明下圣,治之紀(也)。

施而喜之,敬而起之,惠以聚之,寬以治之。

表若不正,民心將移乃難親。④睡虎地秦墓竹簡整理小組編:《睡虎地秦墓竹簡》,第167—76頁。

在作為治者的“君”、“吏”與作為被治者的“民”的關系上,法家既然否棄道德教化,就得相對弱化君主、官吏的人格意象與道德表率;即便所謂“以吏為師”,更多包含要求文化專制政策中民眾熟習法律的意旨。然而,《為吏之道》卻教導官吏“勞以率之,正以矯之”,而官員所要表率與矯正的范疇,其語境竟不涉任法、遵制的理念,而圍繞一種忠信、和平的道德品格。⑤李平認為,《為吏之道》乃社會普遍認同的“君子”人格與法家所要求的具有高度執法能力與思想覺悟的“能吏”的整合,但著重指出,秦制在“吏”身上賦予了太多的職能,要求吏在完成日常政務的同時還兼具以往師、長道德表率的作用。參見李平:《秦“法治”的理論困境透析——以睡虎地秦簡〈語書〉、〈為吏之道〉為中心》,《學術探索》2012年第5期。而筆者以為雖有官方宣顯的因素,仍不無儒學影響之社會道德標準與實際治理掙脫于“法式萬能”訴求的問題。教導人臣盡忠是儒法共通之義,而倡導人君寬懷親民的諸多言說則不能不說深富儒學色彩。⑥朱騰詳考包括《為吏之道》在內的秦簡吏道文本,認為可視為一種“柔性法治觀”,融入儒道思想。參見朱騰:《秦法治觀再考——以秦簡所見兩種吏道文本為基礎》,《政法論壇》2018年第6期。

在以法家為統治指導思想之外,儒家道德話語似乎順理成章地滲透到社會治理混成一種“為吏之道”,實乃窺見當時治道實際面相的應有省察。既然法家更屬意“皆有法式”,那么“法治”便存在外乎法式的談論空間,這既是法家社會規范學說專注法令以自洽的體現,也反映其學說形上基礎、道義理念的薄弱。

雖然綱常倫紀本亦為法家題中之義,但確非法術學說與秦意識形態之重心。①將三綱五常視為儒學專利,正是古代儒學道統的觀念,故后來宋儒曰:“秦將先王之法一切掃除了,然而所謂三綱五常,這個不曾泯滅。”參見朱熹:《朱子語類》(第二冊)卷二十四,北京:中華書局,1988年,第598頁。而在批判綱常的時代,倒要強調三綱論說首見于《韓非子》。畢竟,在“為吏之道”的主題當中,倡言關于孝慈、忠信、敬讓等儒家已駕輕就熟的言說,顯然會沖淡“事統上法”“皆有法式”“據法而治”“以刑去刑”此類統治意識形態話語。因為,它們表明,即便皆有法式、垂法而治的理想,也無法脫離官員實踐根植于社會的倫理價值。

從這些話語中,也能解釋緣何李斯之時尚且巍然屹立的“皆有法式”理念,會在漢初遽爾面臨黃老與儒學的激烈批判而猝然瓦解。反之,后儒不斷顯揚德禮,批判法刑,塑造變通開放的規范結構(如漢儒“經義決獄”之事、晉儒“法體變通”之思),奠定了中國傳統德主刑輔的國家規范話語。②晉儒“法體變通”之思,參見馬騰:《中國傳統法思想形態新探——以晉〈律注表〉為中心》,《法制與社會發展》2017年第1期。

而且,在跟隨政治一統步伐的思想史中,《為吏之道》還預示著之后“精英思想”的轉型,可謂“儒學法家化”“儒學術化”的前奏。③余英時曾提出“儒學法家化”的命題,主要不是指“儒家日益肯定刑罰在維持社會秩序方面的作用”,而是表現為“君臣關系”的根本改變。余英時:《中國傳統思想的現代詮釋》,南京:江蘇人民出版社,2006年,第66頁。有論者揭示:“在原儒的話語系統中,君子是文化傳統的守護者甚至是守望者,而在這里,卻置換成了現存秩序的維護者,作為現存體制的維護者或政令的執行者,往往以能否不折不扣地執行政令作為是否稱職的標準。”④俞志慧:《睡簡〈為吏之道〉的思想史意義——從其集錦特色談起》,《浙江社會科學》2007年第6期。君子乃至儒家本身,都已愈發顯現出攏合于政治秩序與君王利益的趨勢。不必視尊君為法家余緒或儒學蛻化,競合的儒法之學在皇權意識形態中互補調攝,凝合成一個以儒學旗幟統領諸家治道話語的官學,應是大勢所趨。

“儒法競合”展現儒法兩家交鋒競逐成為官方意識形態的歷史過程,還呈現一種“思想—歷史”意義的合力:文化傳統的官學淵源、諸子學說的經世理念、政法治理的現實運轉,共同驅動法律思想形態朝向新的皇權政治體制遞衍成型。

余 論

所謂法家為秦政之指導,以事統上法、皆有法式、重刑治國諸義形成對秦朝法律思想的建構,然在諸如“為吏之道”的治理實踐上,法律刑罰的萬能主義不免受儒家治人及其品格德目理念的瓦解。由漢初“黃老帷幕”,儒生通過德禮顯揚,清算重刑,消解法術,逐步令法家讓步。進而,伴隨延綿之學統,儒術大興而于漢代中期成為至尊之道。至于法家之學,偶有如鹽鐵會議或亂世雄主時才粉墨登場。因而,不重學統的法家思想,在失去強權撐持與時運眷顧之后,深受清算宰割之余,只剩委身寄宿的出路。畢竟憑法令顯揚,社會治理實踐的成功與否實為法家命門。近世章太炎曾想象:“以法家之鷙,終使民生;以法家之觳,終使民膏澤。”⑤章太炎:《檢論·商鞅》,章太炎:《章太炎學術論著》,杭州:浙江人民出版社,第247頁。法家著實奠定一套曾粲然功成,實亦成就儒家大一統理想的制度體系,但嚴刑峻法終究在漢初備受譴責。于是,法家的規范思想只能委身于黃老,寄宿于儒學之中。從此,失去道家“無為而治”支撐而曾有“神圣法則”建構的法術,就僅余“重刑”觀感;法家關于法、術、勢、刑的闡釋,附帶其“法治”的自洽旨趣,都在儒家朝向“制度話語權”進軍之時被肆意侵奪。

或如司馬遷所言,諸子之學究其旨歸“百慮一致,殊途同歸”,又如劉安所言:“百川異源,而皆歸于海;百家殊業,而皆務于治”(《淮南子·氾論訓》)。可從學派命運而言,諸子之學亦可謂“殊途殊歸”。①蕭公權指出:“及至秦漢各家后學相攻已久,接觸已多,于是互相折衷調和,而浸有學術混同之趨勢。放棄門戶之見者遂成雜家之學,堅持門戶之別者亦參采異端,以與師說相糅合。……故秦漢以后為學術內容調和之時期,亦為學術派別決戰之時期。參見蕭公權:《中國政治思想史》,北京:新星出版社,2005年,第5頁。王官失職,私家講學,著述自由,書籍傳播,養士競爭,社會變遷,是諸子學所由興的要因;而學說不適,民智未開,書籍喪失,君主專制則是其所由廢的要因,但終極原因是君主專制。②參見羅焌:《諸子學述》,上海:華東師范大學出版社,2008年,第74—79頁。諸子干世主之說,無不面臨后世“同行”“史家”“政客”“帝王”依從政治效用與功利標準的審視,從賈誼到劉安,從司馬談到班固,從李斯到霍光,從秦皇到漢武,皆是如此。官學言境所牽引的子學消長及其競合,也無不以迎合政法體制現實,達成思想資源的優化配置為旨歸。胡適說:“秦以前的思想雖有混合的趨勢……但秦漢一統之后,政治的大權集中了,思想的中心也就跟著政府的趨向改換。”③胡適:《中國中古思想史長編》,《胡適學術文集·中國哲學史》(上),北京:中華書局,1991年,第320—321頁。在“道術為天子合”④參見雷戈:《道術為天子合——后戰國思想史論》,保定:河北大學出版社,2008年,第31、90—120頁。的情勢下,思想必須重整成其體系,給出一套兼有形上理論和實用效應的模式,是謂“重定于一”“道術相通”。⑤參見葛兆光:《中國思想史》(第一卷),上海:復旦大學出版社,2009年,第215頁。

雖“法家”未必不能于秦朝漸次實現思想統合(“自然”“數術”“綱常”等概念即其端緒,值得另文論述),但與生俱來的局促格調與縮聚視界,令法家難以旋即充任國家意識形態的角色;⑥參見馬騰:《儒法意識形態之文化史漫談——以殷周巫史王官為線索》,《殷都學刊》2015年第1期。相反,暴秦遽滅終使“儒家”踐履正路,一統諸學,題旨宏富、學統博厚、德義深切乃儒學與法家競勝的優長,此亦為洞識秦漢轉捩、儒法合流之關鍵。然則,秦法之殤,先賢引以為鑒,今人亦不宜淡忘。