某框架結構增層改造可行性研究分析

曾繁文

(甘肅省建筑科學研究院(集團)有限公司,甘肅 蘭州 730070)

0 引言

原建筑增層改造是城市房屋改建工程中的重要途徑之一,它具有投資少、收效快、不占地、不需搬遷、節省城市配套設施費等優點。建筑物的增層改造是一項技術性很強的工作,首先必須進行建筑物鑒定,為建筑物的增層改造提供科學依據。在增層改造中,應充分發揮原結構的承載潛力,正確選擇結構形式,做到既經濟合理,又安全可靠。

1 工程概況

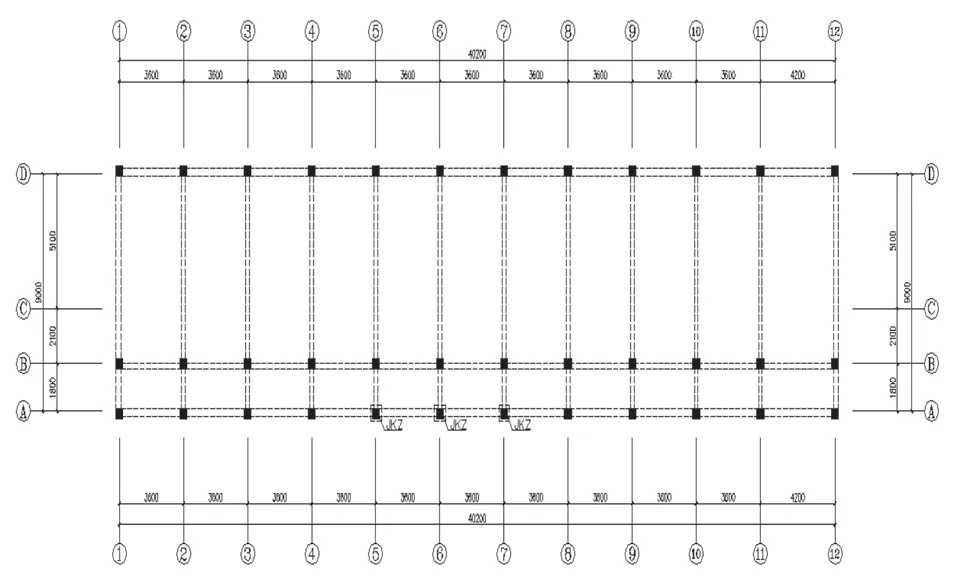

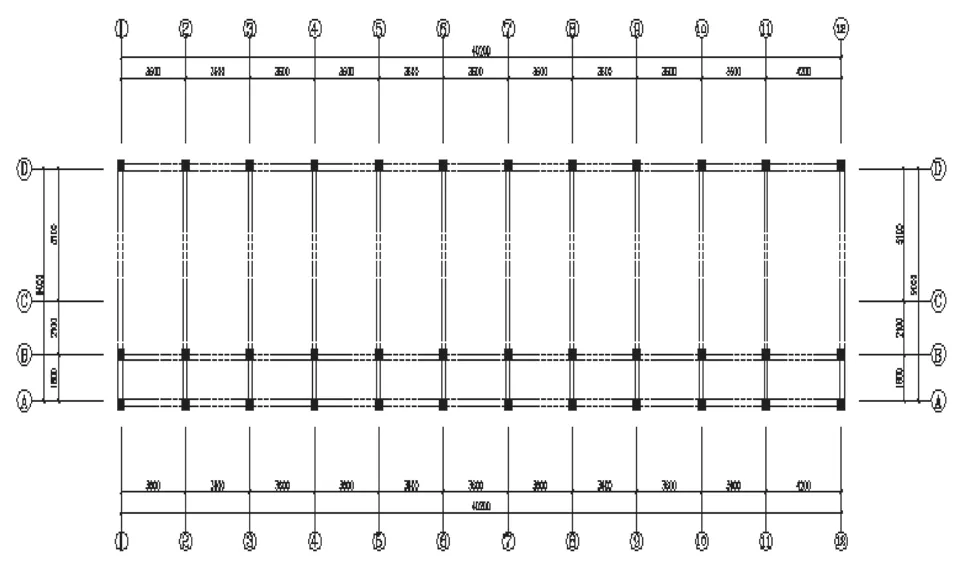

某建筑建于 2009 年,該工程為二層鋼筋混凝土框架結構。主體建筑高度為 7.05 m,1~2 層層高均為 3.3 m,總建筑面積為 770.8 m2。樓、屋蓋均采用鋼筋混凝土現澆板,樓梯采用板式樓梯。建筑、結構平面布置圖如圖 1、圖 2 所示。該工程抗震設防烈度為 8 度,設計基本地震加速度為 0.30g,設計地震分組為第一組,抗震設防分類為乙類,結構安全等級為二級,結構設計使用年限為 50 年,框架抗震等級為一級,基礎為柱下鋼筋混凝土獨立基礎,采用換填后的砂加石作為基礎的持力層,地基承載力特征值為 200 kPa。混凝土設計強度等級:框架梁、框架柱均為 C30。

圖1 一層結構平面示意圖(單位:mm)

圖2 二層結構平面示意圖(單位:mm)

1.1 地基相對沉降觀測

根據現場實際情況,該工程以一層挑梁作為基準面,采用水準儀對該工程進行相對沉降觀測,該工程相鄰柱基的沉降量為 0~17 mm,相鄰柱基的沉降差為0.000 6 L~0.004 7L(L為相鄰柱基的中心距離),相鄰柱基的沉降差不滿足規范的要求[1-3]。

1.2 上部承重結構

1.2.1 傾斜觀測

根據現場實際情況,采用經緯儀對該工程進行傾斜觀測,該工程上部承重結構平面內的頂點側向位移在 5~25 mm 之間,滿足規范的要求[4,5]。

1.2.2 裂縫檢測

經現場調查檢測,該工程填充墻體不同程度出現裂縫。該工程在填充墻上均有不同程度裂縫出現,墻體裂縫以斜向裂縫為主;個別為水平裂縫、豎向裂縫。墻體大部分裂縫在0.05~0.30 mm 之間,最大為 0.30 mm。

1.2.3 混凝土結構構件強度檢測

現場檢測時,該工程混凝土構件齡期為3 350~3 650 d,按照 GB 50292-2015《民用建筑可靠性鑒定標準》附錄 K 的規定進行齡期修正,混凝土回彈齡期修正系數為 0.97[6]。

根據現場實際情況,在該建筑物一~二層框架柱、框架梁中每層分布隨機抽取 5 根框架柱、5 道框架梁,采用回彈法進行混凝土抗壓強度檢測,所抽檢混凝土構件均按批進行混凝土強度評定,檢測結果為一層框架柱檢驗批修正后現齡期混凝土抗壓強度推定值為 35.1~38.6 MPa,檢驗批修正后現齡期混凝土抗壓強度推定值為 38.6 MPa,二層框架柱檢驗批修正后現齡期混凝土抗壓強度推定值為 31.4~35.4 MPa,檢驗批修正后現齡期混凝土抗壓強度推定值為 35.4 MPa;一層框架梁檢驗批修正后現齡期混凝土抗壓強度推定值為 28.4~32.3 MPa,檢驗批修正后現齡期混凝土抗壓強度推定值為 32.3 MPa,二層框架梁檢驗批修正后現齡期混凝土抗壓強度推定值為 27.9~31.6 MPa,檢驗批修正后現齡期混凝土抗壓強度推定值為 31.6 MPa。

一層~二層框架柱、框架梁修正后現齡期混凝土強度推定值均滿足設計混凝土強度等級 C30 的要求。

根據 JGJ/T 23-2011《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程》的要求,按回彈測區的 30 % 進行碳化深度測量,碳化深度均>6.0 mm,混凝土構件強度評定時,已考慮了碳化深度的影響。

1.2.4 鋼筋配置檢測

根據現場的實際情況,在該建筑物地上一~二層框架梁、框架柱共隨機抽取 5 個框架柱、5 道框架梁,5 塊現澆板,采用 PS200 型鋼筋探測儀對框架梁底面縱筋數量、框架柱縱向與水平鋼筋間距和框架梁箍筋間距、現澆板底面鋼筋間距進行檢測,由檢測結果看出,所抽檢的框架柱主筋數量、框架梁底面縱筋數量滿足設計要求;所抽檢的框架柱、框架梁箍筋間距均滿足規范要求;所抽檢的現澆板底面鋼筋間距均滿足規范要求。

1.2.5 構件截面尺寸檢測

根據現場的實際情況,,在該建筑物地上一層~二層框架梁中每層分布隨機抽取 5 根框架柱、5 道框架梁,采用鋼卷尺對構件截面尺寸進行檢測,檢測結果看出,所抽檢混凝土構件的截面尺寸偏差滿足規范要求。

1.2.6 圍護系統

根據現場調查情況,該工程檐口局部裝飾掉落及開裂,室外散水局部開裂、破損。

2 計算分析

采用建筑結構分析程序 PKPM 軟件(2010 版)對該工程的主要結構構件進行抗震承載力、軸壓比、剪重比和位移比驗算。

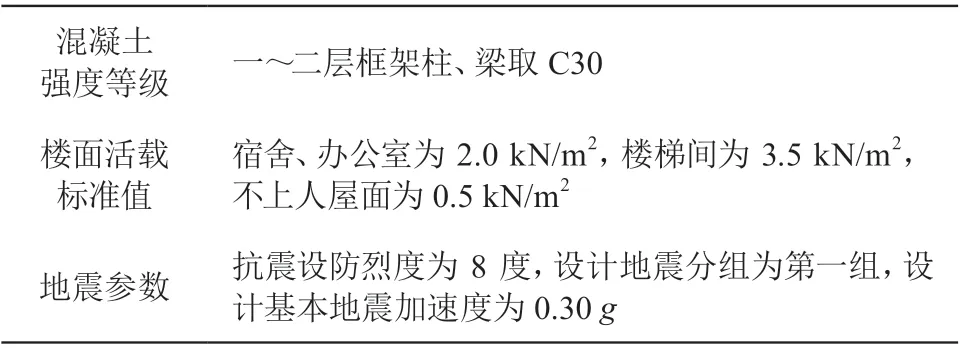

2.1 基本參數

表1 基本參數

2.2 驗算結果

2.2.1 剪重比

該工程X方向最小剪重比為 22.53 %,Y方向最小剪重比為 22.88 %,剪重比滿足 GB 5 0011-2010《建筑抗震設計規范》(2016 年版)第 5.2.5 條“最小剪重比限值為 4.8 %”的要求。

2.2.2 位移比

該工程一層~二層中,X方向最大的彈性層間位移角為 1/857,Y方向最大層間位移角為 1/903,彈性層間位移角滿足 GB 50011-2010《建筑抗震設計規范》(2016 年版)第 5.5.1 條“最大彈性層間位移角限值為 1/550”要求。

2.2.3 軸壓比

該工程一層~二層中,框架柱最大軸壓比計算結果為 0.28,框架柱軸壓比滿足 GB 50011-2010《建筑抗震設計規范》(2016 年版)第 6.3.6 條“最大軸壓比限值為 0.65”的要求。

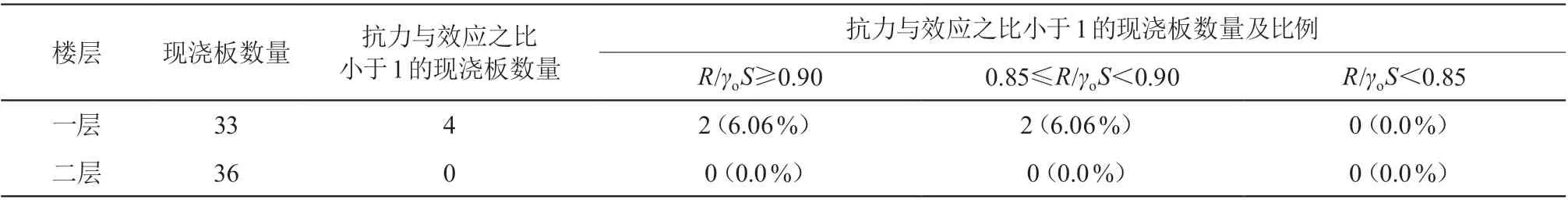

2.2.4 承載力驗算

通過對該工程的承載力驗算,一層~二層框架柱、框架梁的抗力與效應之比全部大于 1.0;一層~二層現澆板的抗力與效應之比部分小于 1.0。具體結果如表 2 所示。

表2 現澆板抗力與效應之比統計表

3 增層改造可行性分析

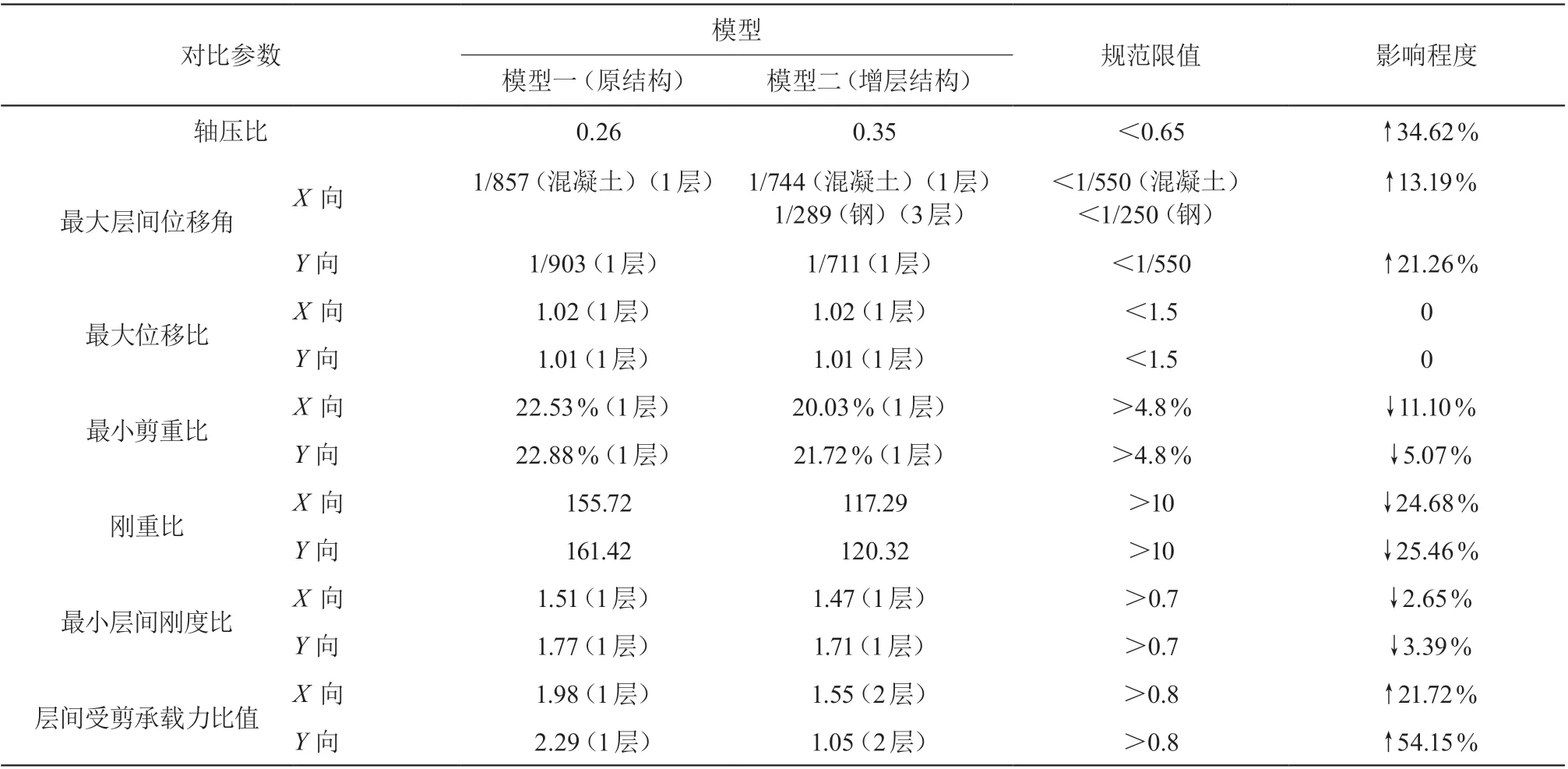

該工程建造于 2009 年,基礎為混凝土獨立基礎。原設計屋面為不上人屋面,活荷載為 0.5 kN/m2。擬增加一層,三層活荷載變為 2.0 kN/m2,屋面恒載計算值為 1.0 kN/m2,三層新增墻體折算后線荷載≤3.5 kN/m,經過對模擬增加一層后的模型與原結構進行計算分析,對比結果如表 3 所示。

從表 3 可以看出:該工程增層后,對整體結構各項計算控制參數存在一定程度影響。一層 5×A 軸線、6×A 軸線、7×A 軸線框架柱承載力不足。

表3 增加一層模型與原結構計算對比結果表

對鋼筋混凝土獨立基礎進行驗算分析

1)地基承載力驗算。經驗算,7×D 軸線等地基承載力不滿足 GB 50007-2011《建筑地基基礎設計規范》的要求。

2)基礎沖切承載力驗算。經驗算,基礎沖切承載力滿足 GB 50007-2011《建筑地基基礎設計規范》的要求。

4 加固維修方案

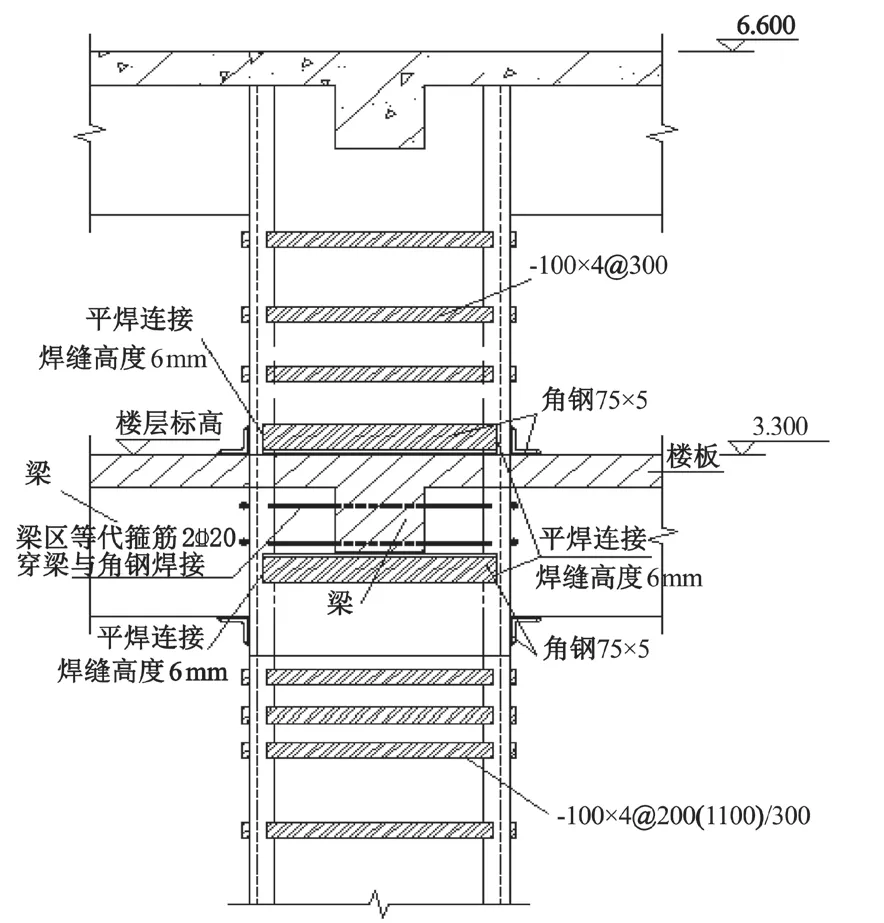

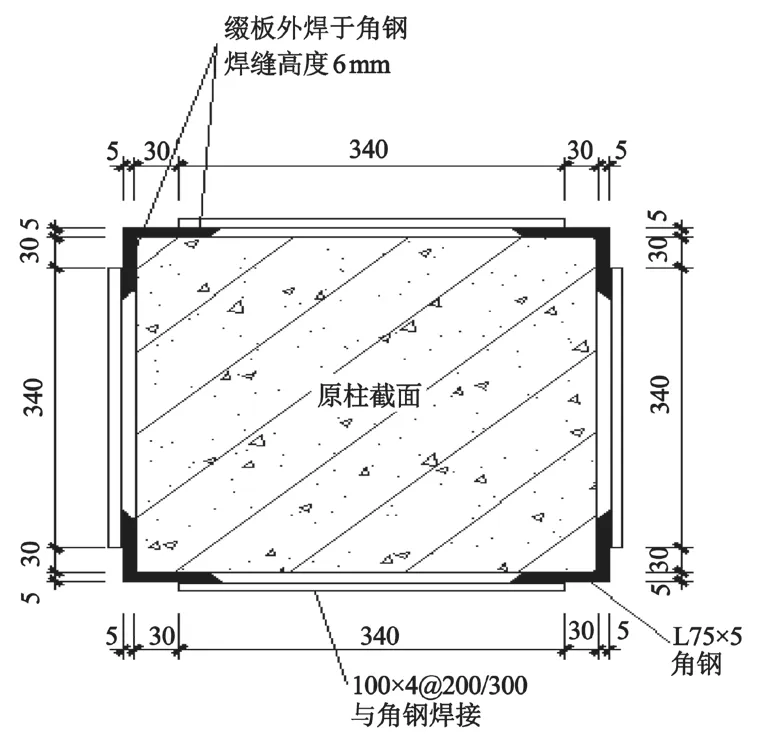

4.1 外包鋼加固混凝土柱

加固示意圖如圖 3、圖 4 所示。施工時應注意:①外包鋼、粘鋼用鋼構件下料制作、安裝加固鋼結構應嚴格按照規范執行;②焊縫連接:外包鋼加固角鋼與綴板連接采用與母材等強度的對接焊縫,應按照二級焊縫標準做外觀檢查,其余焊縫為三級焊縫;③鋼結構除銹防腐:外包鋼加固用鋼構件在安裝前進行人工或動力工具除銹,除銹等級一般為 St2;④加固安裝時,先進行焊接作業,焊接作業結束后再進行注膠。注入粘鋼膠時,應保證使鋼材和混凝土之間的縫隙完全充滿,已提高粘接力;⑤待注膠、填塞粘鋼膠完成后再緊固,綴板之間采用水泥砂漿充填密實。注膠后嚴禁焊接工作;⑥加固完成后,在裸露的鋼材外表面進行抹灰處理,抹灰厚度一般為 20 mm 厚。采用Ⅰ級聚合物砂漿,內部添加防裂鋼絲網,防止粉刷層龜裂脫落[7-10]。

圖3 加固柱面示意圖(一)

圖4 加固柱面示意圖(二)(單位:mm)

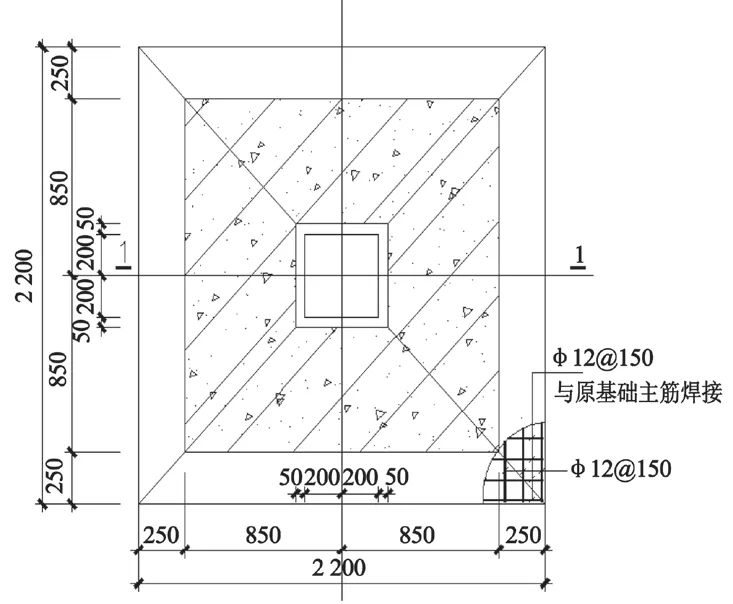

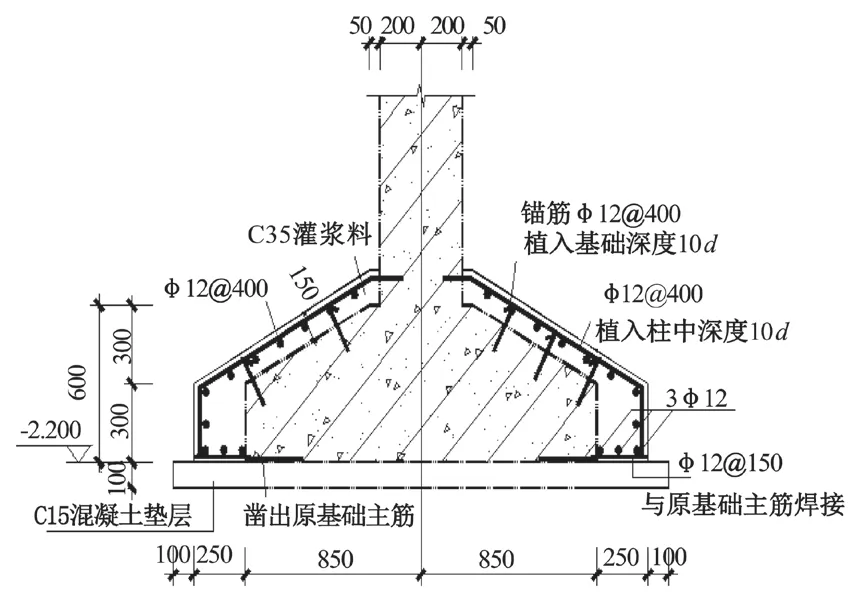

4.2 增大截面法加固獨立基礎:

加固示意圖如圖 5、圖 6 所示。施工時應注意:①基坑開挖時應注意原建筑基礎的安全,做好相應的安全支護措施、確保基坑開挖時原結構的安全;②開挖基坑時,應注意放坡,挖出的土應及時運走,基坑周邊不應堆放建筑材料;③基礎加固施工時,先把基礎周圍的土挖到基礎底面,基礎表面必須鑿毛;④基礎表面的泥土必須清理干凈,澆注混凝土前在新舊混凝土接觸面涂一層界面結合劑;⑤施工時應保證新澆灌漿料與原結構柱的可靠粘接;⑥施工時應嚴格遵守現行相關施工及驗收規程,未盡事宜按現行施工驗收規范實施;⑦基礎底板的鋼筋保護層厚度為 40 mm。

圖5 基礎加固示意圖(單位:mm)

圖6 1-1 剖面示意圖(單位:mm)

5 結語

根據本次檢測、鑒定結果、建造年代、結構整體牢固性、使用要求及模擬增層計算、基礎驗算結果,經綜合分析:若該工程設定后續使用年限為 50 年,即當前狀態下主要結構構件加固到 GB 50011-2010《建筑抗震設計規范》(2016 年版)所規定的要求,鋼筋混凝土獨立基礎加固到 GB 50007-2011《建筑地基基礎設計規范》的要求。由于該工程加固施工難度相對較小,在經濟條件允許的情況下,在采取相應加固措施后,可以考慮增加一層。在增層改造中,應充分發揮原結構的承載潛力,正確選擇結構形式,做到經濟合理,安全可靠。Q