慢性子宮內膜炎藥物治療后對體外受精-胚胎移植妊娠結局的影響

段海霞,魏婷,李夢,田寧,李小娟

(西北婦女兒童醫院生殖婦科,西安 710000)

慢性子宮內膜炎(chronic endometritis,CE)是一種子宮內膜的持續性炎癥,組織學上以子宮內膜間質中漿細胞浸潤為特征,其臨床癥狀輕微且不典型,易被忽視[1]。CE可能通過影響子宮內膜蛻膜化、擾亂子宮內膜免疫細胞因子和細胞因子表達而降低子宮內膜容受性,從而降低體外受精-胚胎移植(IVF-ET)妊娠率[2-3]。

多西環素和環丙沙星/甲硝唑分別為CE一線和二線治療藥物,治愈率達92.3%~99.1%[4-5]。但CE患者治愈后是否仍會影響IVF-ET妊娠結局尚不清楚。本研究通過回顧性分析CE治愈后患者IVF-ET妊娠結局,探討已治愈的CE對IVF-ET妊娠結局的影響。

資料與方法

一、研究對象

收集2015年1月至2020年12月因不孕癥合并CE并經藥物治愈CE后于西北婦女兒童醫院首次行IVF-ET治療的患者資料。

納入標準:經宮腔鏡和(或)子宮內膜組織病理學診斷為CE且經過標準治療后判定為治愈者(具體細節見后續診斷及治療);女方年齡<40歲;體質量指數(BMI)≤33 kg/m2;首個新鮮IVF-ET周期移植。

排除標準:合并其它可能影響胚胎著床的宮腔因素,包括宮腔粘連、子宮畸形和子宮黏膜下肌瘤;合并其它可能影響胚胎著床的宮腔外因素,包括輸卵管積液、子宮內膜異位癥;PGT周期;卵巢早衰或卵巢儲備下降。

共納入符合標準的CE治愈后行IVF-ET治療的患者243例(CE組)。并按年齡和基礎竇卵泡數(AFC)進行基于傾向值個體匹配經宮腔鏡檢查未見異常的非CE不孕患者(對照組),匹配比例為1∶1。

本研究已通過西北婦女兒童醫院倫理委員會審批(倫理編號2019013)。

二、診療回顧

1.慢性子宮內膜炎診斷:所有患者在月經結束后3~7 d內實施腔鏡手術。患者麻醉后取膀胱截石位,常規消毒外陰及陰道,鋪無菌巾,再次消毒宮頸及陰道,置入宮腔鏡后依次觀察并記錄宮頸管、宮腔形態、子宮內膜及雙側輸卵管開口,并刮取部分子宮內膜組織行組織病理學檢查(HE染色和CD138免疫組化染色)。病理結果判定由經驗豐富的兩位病理醫師對同一切片尋找漿細胞并確診。

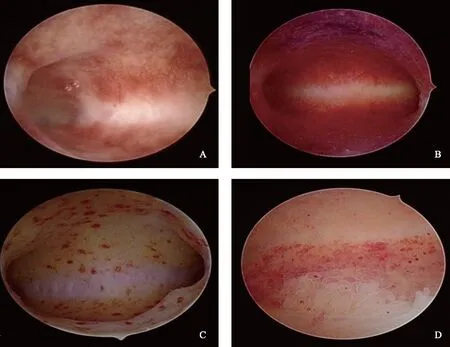

CE診斷標準包括宮腔鏡檢查結果和子宮內膜組織病理學兩方面。宮腔鏡CE診斷標準包括子宮內膜粘膜蒼白、草莓征、局灶性充血、出血點或微息肉(圖1);子宮內膜組織病理診斷標準為CD138陽性。宮腔鏡或子宮內膜組織病理任意一方陽性即診斷CE。其中宮腔鏡下見彌漫性充血伴子宮內膜增厚、彌漫性微小息肉或子宮內膜息肉病,或子宮內膜組織病理學提示淋巴浸潤或出現損害的腺體(腺體破壞或崩解)聚集診斷為中重度CE[6-7]。

A:粘膜蒼白;B:草莓征;C:局灶性充血;D:出血點或微息肉。圖1 慢性子宮內膜炎宮腔鏡下特征影像

對照組患者宮腔鏡檢查均未見異常。

2.慢性子宮內膜炎治療:輕度CE為經驗性口服抗生素治療,多西環素100 mg bid×14 d或甲硝唑500 mg bid+左氧氟沙星0.5 g qd×14 d;中重度CE口服抗生素2~3個周期后復查宮腔鏡+子宮內膜組織病理學檢查[6-7],兩者均示正常再開始IVF-ET治療。

3.IVF-ET治療及隨訪:促排卵方案包括超長方案、長方案、超短方案和拮抗劑方案。本研究僅納入新鮮周期移植患者數據,移植胚胎類型包括卵裂期胚胎和囊胚,移植前內膜厚度均為7 mm以上,胚胎數目為1~2枚(取決于患者基礎情況與自身意愿)。黃體支持方法包括兩種:(1)黃體酮針劑(浙江仙琚)肌肉注射60 mg/d+地屈孕酮(雅培,美國)口服10 mg bid;(2)黃體酮陰道緩釋凝膠(默克,德國)90 mg/d+地屈孕酮口服10 mg bid[8]。正常妊娠者黃體支持治療至孕11周。

所有患者胚胎移植術后2周測血HCG,HCG≥10 U/L為HCG陽性;移植術后4~5周行超聲檢測孕囊個數與位置;通過超聲檢查觀察到一個或多個孕囊者診斷為臨床妊娠[9]。

隨訪至產后。

三、觀察指標

主要觀察指標為臨床妊娠率和活產率。臨床妊娠率=臨床妊娠周期數/移植周期數×100%,活產率=活產周期數/移植周期數×100%。次要觀察指標包括HCG陽性率、胚胎種植率、異位妊娠率、流產率及早產率。其中,HCG陽性率=HCG陽性周期數/移植周期數×100%,胚胎種植率=種植胚胎數/移植胚胎數×100%,異位妊娠率=異位妊娠周期數/臨床妊娠周期數×100%,流產率=流產周期數/臨床妊娠周期數×100%,早產率=早產周期數/臨床妊娠周期數×100%。

四、統計學方法

結 果

一、兩組患者基礎資料比較

2015年1月至2020年12月期間共243例女性符合CE組納入標準,其中輕度CE患者212例(占87.24%)、中度CE患者20例(8.23%)、重度CE患者11例(4.53%)。按照年齡和AFC進行1∶1基于傾向值個體匹配對照病例。

CE組患者BMI顯著高于對照組(P<0.05),原發性不孕占比顯著高于對照組而繼發性不孕顯著低于對照組(P<0.05)。兩組患者間不孕年限、基礎FSH和基礎LH水平無統計學差異(P>0.05(表1)。

二、兩組患者IVF-ET周期資料和妊娠結局比較

1.促排卵及胚胎移植資料:兩組患者間促性腺激素(Gn)使用時間、Gn用量和獲卵數均無統計學差異(P>0.05)。兩組患者均行新鮮周期移植,移植前子宮內膜厚度、移植胚胎數目、移植胚胎類別(D3卵裂期胚胎或D5囊胚)占比和優胚占比均無統計學差異(P>0.05)(表2)。

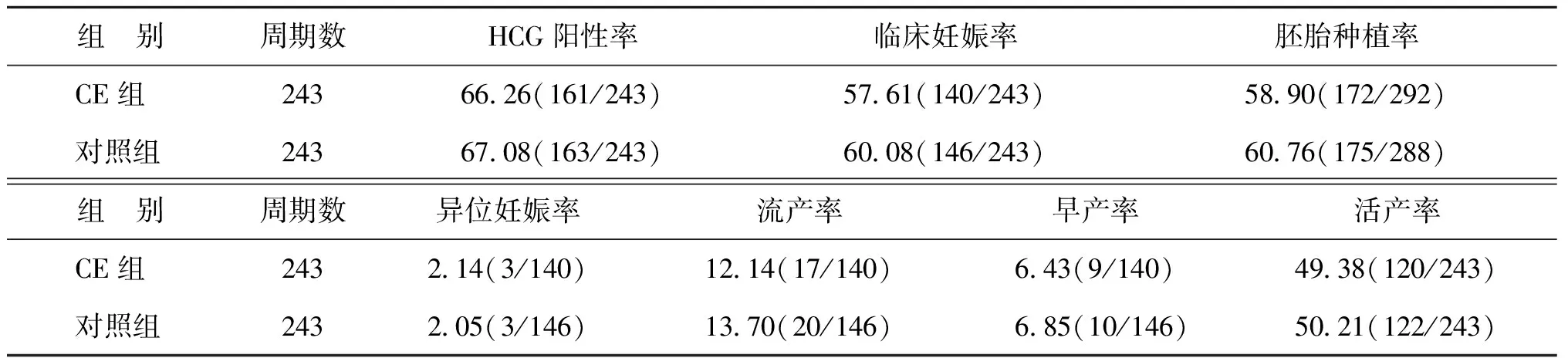

2.新鮮周期移植妊娠結局:本研究主要觀察指標為臨床妊娠率和活產率。與對照組比較,CE組臨床妊娠率(57.61% vs. 60.08%)和活產率(49.38% vs. 50.21%)均略低,但無統計學差異(P>0.05)。本研究次要觀察指標包括HCG陽性率、胚胎種植率、異位妊娠率、早產率和流產率,上述次要觀察指標在兩組間均無統計學差異(P>0.05)(表3)。

表3 兩組患者新鮮周期移植妊娠結局比較(%)

討 論

CE病因目前尚不明確,主要認為與病原微生物感染有關。沙眼衣原體、鏈球菌、糞腸球菌、大腸桿菌、葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、棒狀桿菌、脲原體和支原體等可由陰道逆行感染至宮腔[10]。本研究比較了CE組和對照組基礎資料,發現CE組原發性不孕占比顯著高于對照組。CE患者子宮內膜組織長期受到炎癥因子刺激,宮腔微環境改變,不利于胚胎著床,導致不孕和胚胎種植失敗[11]。因此,CE組原發性不孕占比高于非CE對照組。

CE常用診斷方法包括:①組織病理學診斷。子宮內膜切片發現漿細胞或CD138免疫組織化學染色陽性;②宮腔鏡下發現子宮內膜組織出現“草莓征”、局灶性充血、出血點、子宮內膜微息肉或子宮內膜間質水腫;③微生物培養;④熒光定量PCR檢測子宮內膜炎病原體。其中宮腔鏡和組織病理學診斷特異性高、靈敏性好,是最常用的CE診斷方法。因此,本研究將宮腔鏡和組織病理學陽性作為CE診斷標準。Cicinelli等[6]按照CE患者宮腔鏡和子宮內膜組織病理學結果進行了分級診斷,但其分級方法具有一定主觀性。我國“輔助生殖技術中異常子宮內膜診療的中國專家共識”[12]也未推薦對CE進行分級診斷。因此,本研究未對子宮內膜炎組按照疾病嚴重程度分層分析。

CE可能通過影響子宮內膜蛻膜化、免疫細胞和細胞因子異常表達及子宮內膜蠕動波等而影響胚胎種植[13-14]。多西環素作為CE一線治療藥物,其對CE治愈率為92.3%[15]。因此,本研究中輕度CE患者經驗性抗生素治療后未復查,默認為治愈;中、重度CE抗生素治療后復查宮腔鏡和組織病理學確認治愈。

抗生素可有效治療CE,但尚不清楚經抗生素治療后CE是否仍對胚胎種植有不利影響。有學者曾報道過CE抗生素治療后對反復種植失敗(RIF)女性IVF-ET妊娠結局影響[15-16],其中Kitaya等[15]研究結果顯示經抗生素治療治愈后的RIF合并CE患者第1周期胚胎移植的周期活產率(32.8% vs. 22.1%)和累計3個周期活產率(38.8% vs. 27.9%)均顯著高于RIF未合并CE患者;Johnston-MacAnanny等[16]則發現RIF合并CE患者經抗生素治療后胚胎植入成功率低于RIF未合并CE患者(11.5% vs. 32.7%),而兩組患者間持續妊娠率無統計學差異。本研究對象為首次行IVF-ET治療患者,且僅納入新鮮周期移植數據。與上述研究相比,本研究更能體現CE治療后對一般女性IVF-ET妊娠結局的影響。

本研究結果顯示,CE患者經藥物治療后臨床妊娠率、活產率、HCG陽性率、胚胎種植率、異位妊娠率、早產率及流產率與對照組女性均無顯著性差異,提示CE藥物治療后的IVF-ET妊娠結局可達到非CE患者的水平。但研究采用回顧性方法,具有選擇性偏倚,可能對研究質量有一定影響。雖然本研究表明CE患者藥物治療后不影響其IVF-ET妊娠結局,但尚需要大樣本隨機對照研究確認CE經藥物治療后對IVF-ET妊娠結局的真實影響。