運河印記,文武滄州

——雄安郊野公園滄州城市林、滄州展園項目設計

文/北京市園林古建設計研究院有限公司 孫運婷 李 彥 楊 樂

0 引言

雄安郊野公園位于新區“一淀、三帶、九片、多廊”生態格局中的南拒馬河片林,公園總面積約18km2[1],滄州城市林、滄州展園位于公園的西部片區(見圖1),是其重要組成部分。滄州城市林以林為體,結合滄州地域特色運河印象,營造“兩季有果、三季有花、四季常綠、景色各異”的生態景觀林。滄州展園凸顯地域文化特色,打造崇文尚武的武術館及周邊園林景觀,具備雜技武術表演、餐飲、住宿等綜合運營服務功能。滄州城市林和滄州展園的建設成為郊野公園中富有滄州特色的一林一園,為雄安的生態建設貢獻滄州力量。

1 滄州城市林及滄州展園區位

1 滄州城市林設計——運河印記,綠色滄州

雄安郊野公園作為雄安新區北部生態屏障,將打造以近自然為主的森林體系,是未來雄安新區城市組團和斑塊之間的重要生態緩沖區,通過大面積植樹造林,提高新區森林覆蓋率及碳匯能力。滄州城市林位于郊野公園的西部片區,占地面積69.24hm2,以實現森林涵養、生態屏障功能為目標,通過大面積生態覆綠,營建生態功能完整、層次豐富的近自然城市森林系統,構建“運河田園”和“運河森林”兩大空間。在尊重規劃和場地現狀肌理的基礎上,融入滄州植物特色與運河文化,突出生態、自然特色,實現生態涵養、自然保育、科普教育和生態休閑等功能。

在樹種選擇上主要以雄安新區鄉土樹種為主,引入當地適生的滄州特色樹種,結合場地內現狀大樹的保留與復壯,形成了綠色生態本底。場地內清理、利用村莊拆遷后遺留的建筑垃圾,堆筑微地形。利用現狀坑塘、低洼地連通形成收集雨水的谷地,營造小氣候環境和多種生境,從而提高場地內的生物多樣性。同時為突出滄州運河文化特色,利用金葉白蠟、金葉榆等金葉樹種模擬運河形態,在郊野公園內打造具有滄州特色的生態景觀林(見圖2)。滄州城市林通過1條金色運河串聯8個景觀節點,形成“一河八景”的景觀布局。“一河”為金色林帶形成的金色運河,“八景”為運河人家(二級服務驛站)、鄉愁記憶、滄海之州、運河印象、旱溪花谷、百棗園、運河花海、桃花島8個景觀節點。

2 滄州城市林鳥瞰

1.1 生態景觀展現地域特色

滄州城市林通過近自然的種植方式生態營林,以喬木為主,喬灌花草結合,科學選用植物品種,以鄉土樹種為主,形成“兩季有果、三季有花、四季常綠、景色各異”的森林生態景觀系統[2]。滄州城市林在東段“最美鄉道”處形成春天春花爛漫、秋天疊翠流金的景觀;在西段“運河花海”兩側形成梨花春、桃花島、杏花雨、百棗園等具有滄州特色的春華秋實的植物景觀。

紅線范圍內有坑塘8處,面積約6.7萬m2,深度為5~12m不等。依據生態造林的原則,為最大限度減少土方工程量,利用原有坑塘改造形成雨水花園,并采用淺溝進行連通,形成具有收集雨水、減少地表雨水徑流以及凈化水體等作用的自然“海綿體”。雨水花園內種植耐水濕的地被植物,加強了生境連通,雨季時可導流雨水。同時起伏變化的地形也形成了多生境的花谷景觀,增加場地內生物多樣性(見圖3)。

3 滄州城市林旱溪花谷

1.2 “最美大樹”保留雄安綠色鄉愁

滄州城市林建設范圍的1/4位于北河照村內,因工程建設周期緊張,趕在相關公司進行拆遷前,設計團隊多次前往村內,在對現狀大樹、古樹進行調查摸底的基礎上,盡最大努力給予保留,留下百姓記憶中的鄉愁——大樹。雄安新區的每棵大樹、古樹都是自然留下的珍貴遺產,是森林資源中的瑰寶,它們記錄著大自然的變遷,承載著雄安人的鄉愁,具有重要的歷史、文化、生態、景觀、科研價值。通過多次踏勘,發現村莊內的建筑多為灰磚砌筑,大門、墻角等位置有不少磨盤、石墩等老物件。拆遷時將其收集分類,在景點設計中采用灰磚鋪砌,延續村莊的鋪裝樣式,并將磨盤等老物件嵌入其中,形成鄉愁記憶。保留村莊南側入口附近的一組現狀大刺槐,整理周邊地形,安設仿木圍欄,為當地村民留下鄉愁記憶的風景樹。該景點被評選為雄安郊野公園“最美大樹”之一,成為滄州城市林中的特色景觀,體現出雄安的綠色鄉愁(見圖4)。

4 滄州城市林“最美大樹”

1.3 凸顯滄州運河人文特色

滄州是運河流經里程最長的城市,因此運河成為滄州市重要的精神地標。千百年來,運河養育了兩岸人民,見證了滄州的興旺發展,并在這片大地上留下獨一無二的印記。選取京杭大運河滄州段市區內最具有代表性的標志性河彎形態,如大運灣公園處、清風樓前、運河三角洲、平安大街處等,充分體現了“三彎頂一閘”的運河水工科技和人民智慧(見圖5)。滄州城市林以“運河印記,綠色滄州”為主題,采用金葉樹種模擬滄州運河特有的標志性河彎形態,并在重要節點處打造了百棗園、運河人家等滄州特色人文節點,成為雄安郊野公園中一道亮麗獨特的風景,彰顯滄州特色。

5 滄州城市林“幾字彎”

2 滄州展園設計——崇文尚武,人文滄州

在雄安郊野公園中,14個主題功能各異的城市展園和主場館形成“一園一景”,以東湖為核心,形成“一湖四片”的組團式空間格局,各展園既各具特色,又組團成景、相映生輝。其中滄州展園位于東部湖區,緊鄰定州園、張家口園、廊坊園,占地面積達8439m2。展園主題為“崇文尚武,人文滄州”,主體建筑武宗堂的核心功能為武術表演、武術文化展示及有關后期運營的武術培訓、餐飲、住宿等,形成吃、住、游一體的多功能武術文化展示組團。展園總建筑面積3898.59m2,地上1層,局部2層,地下2層,整體為契合園林環境的新中式風格。室外園林環境則通過多個園林景觀場景的營造以及戶外游線的組織,形成觀景與景觀的復合空間體系,多角度、多方位地展示滄州崇文尚武的歷史文化。

2.1 獨具園林特色的建筑布局

采用在傳統建筑空間設計中融入中國園林虛實相生、變幻流動藝術特點的做法,在引導游人流線、營造景觀空間和場地氛圍時更好地展現設計的內涵,營造更具觀賞性的空間。通過建筑與園林環境的結合,塑造多層次的建筑室內外空間,多視角地運用框景、借景手法達到步移景異的“流動畫卷”效果。建筑布局分為2個區域,西側為武術館和客房,主體建筑采用對稱布局,空間氛圍較為正式、莊重;東側為武術館、餐廳和客房所圍合的水院,建筑結合環境錯落布置,空間氛圍較為輕松、自然。

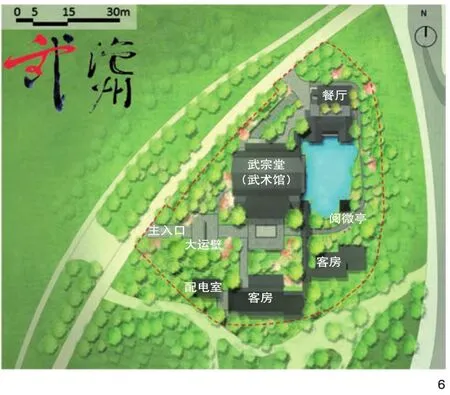

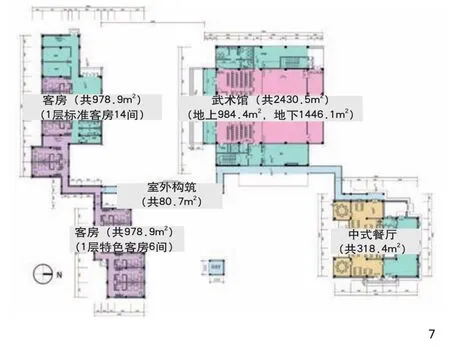

滄州展園以武術館為核心,輔以餐飲、住宿等建筑,3個單體分散布局,以風雨游廊相接,融入整體展園環境當中,具有園林建筑靈活布局的特點(見圖6,7)。建筑采用新中式風格,莊重大氣,平面為方正的布局,契合習武之人的端正、剛勁。

6 滄州展園總平面

7 滄州展園建筑布局

武宗堂作為核心建筑,是集武術表演、培訓等功能于一體的武術館。建筑體量相對于園林建筑偏大,因此利用前廊減少體量感,將側面加檐廊,在人視點降低建筑高大感。武術館地上1層,地下2層。武術表演臺可供單人或多人表演,觀演席位達132個。客舍位于園區南部,為地上1層、局部2層的園林式建筑。延續了園區新中式建筑風格,周邊采用自然式植物配置,打造具有濃厚武術文化氛圍、清新自然的園林客舍。餐廳位于園區北部,造型質樸、簡潔,與周圍自然環境融為一體。南側傍水而建,室外設親水平臺兼室外茶座,形成室內外空間的自然過渡。平臺周邊結合水景及植物景觀,為游客營造輕松、愉悅的用餐場所。

2.2 崇文尚武的文化內涵

滄州展園結合滄州地域文化特色,利用園林場景與特色建筑,展現崇文尚武的滄州精神以及運河兩岸的風土人情(見圖8)。展園總體布局沿襲中國傳統造園理念,以連廊連接武術館、餐廳、客舍,形成“一主三輔”布局形式。建筑的游廊、檐廊所形成的灰空間是建筑空間向園林空間的過渡,也是游人停留、休憩、觀賞之所,從而實現建筑空間與園林環境空間的相互融合、相得益彰。園林景觀的營造注重延續滄州文化主題并結合地域特色,以抽象化的運河為依托,打造了大運壁、閱微亭等代表“文”的園林景觀,同時融入梅花樁、沙坑、木人樁等代表“武”的特色元素,表達亦文亦武的滄州展園文化內涵。

8 滄州展園鳥瞰

2.3 主題鮮明的景觀營造

武術館、餐廳、閱微亭圍合的水院是滄州展園的核心(見圖9)。武術館與餐廳通過游廊相聯系,游人需穿越游廊,先到達親水平臺,再進入餐廳,路上蜿蜒曲折,移步異景,是我國園林設計中處理小空間的典型手法。親水平臺近水面處點綴景石,種植荷花等水生植物,池中映襯出建筑的倒影,猶如一幅充滿水景園趣味的風景畫。

9 滄州展園水院

池東南角處以閱微亭點景,“閱微”二字取自滄州文化名人紀曉嵐的“閱微草堂”,是“文”的代表。亭周邊栽植菖蒲、水蔥、細葉芒等富有鄉野氣息的濱水植物配置水生花境,水邊駁岸以自然山石砌筑,利用其不同的觀賞特征實現虛實、動靜的對比,產生自然質樸的野趣。

武宗堂的主入口廣場具有小型展演功能,集武術觀演、互動于一體。武術館正對的影壁用于展示經典的滄州武術招式,其中就有全國著名的武術拳法——六合拳和劈掛拳,既起到建筑正立面的對景作用,又開門見山地點明展園的文化主題,引導游客參與武術健身活動,加深對滄州武術文化的認識。

3 結語

雄安綠博園的建設是推進雄安新區規劃建設的重要戰略部署,是河北省舉全省之力支持雄安新區建設的具體實踐。根據總體規劃的相關要求,滄州城市林遵循生態覆綠的基本原則,既注重林的生態涵養功能,又與觀光、采摘、休閑產業相結合,實現生態效益與經濟效益雙贏;滄州展園的建設以“崇文尚武”為主題,在提升郊野公園綜合服務能力的同時展示了滄州地域文化特色,為雄安新區的生態建設貢獻了“滄州力量”,留下了可持續發展的綠色成果。

項目位置:河北省雄安新區

項目面積:滄州城市林69.24hm2、滄州展園8439m2

業主單位:滄州市自然資源和規劃局、滄州市建設投資集團有限公司

設計單位:北京市園林古建設計研究院有限公司

總設計師:楊 樂

項目組成員:劉杏服、孫運婷、李 彥、劉 月、張福山、羅 明、孫麗穎、武曉宇、霍 鵬、王初旭、趙 輝、付松濤、穆希廉、劉 強