立體主義下的城市“拼貼”與建筑“透明性”

王兆南

基于城市視角和建筑層面的“拼貼”及“透明性”理論是影響20世紀現代主義及后現代主義設計創作的基石,二者分別廣泛適用并拓推于城建設計領域中。那么這兩種理論間是否存在聯系?這種聯系間的共性及差異性又體現在哪些方面?本文著重以20世紀立體主義藝術創作思想的角度出發對此進行探究。

1 柯林·羅的城市“拼貼”與建筑“透明性”

1978年針對現代主義城市問題弊端,柯林·羅首次提出了城市“拼貼”理論。在其飽受“先鋒主義”批判的《拼貼城市》一書中,他指明其所倡導的城市“拼貼”方法是以格式塔心理學為依據,同時借助以實體與肌理關系分析城市的圖底法,以此嘗試解決現代烏托邦與城市歷史的矛盾[1]。1964年柯林·羅與羅伯特·斯拉茨基共同提出了建筑“透明性”的概念,在《透明性》一書中他們著重從物理和現象兩個層面對建筑透明性問題進行了定義與分類,并對空間透明的多重屬性進行了解讀,著重表達了對基于現象透明性下具有疊合隱喻特征的空間設計的主張[2]。

結合以上理論背景不難發現兩個理論間的關聯首先從二者的共同提出者柯林·羅身上及其背后的學術主張思想上便可窺見一斑。當大部分現代主義大師在面對形式問題上都鮮有回應時,柯林·羅卻毫不避畏地從形式層面重新對建筑自主性進行了定義與探索。因此“拼貼”和“透明性”兩個理論的關聯性首先反映在形式層面上。在城市“拼貼”中,其具體策略模式是一種以“拼貼”的空間組織形式來包容不同時空境況下的城市空間區域,柯林·羅認為“拼貼”手法可以跨越時間和空間的雙重維度,在城市空間形式上直觀搭建起歷史與建筑的聯系。反映在建筑“透明性”中的形式層面,直觀體現為柯林·羅提倡從建筑空間形式組織出發,對附屬于形式空間中的“透明性”現象進行解讀,并強調建筑空間形式設計的模糊性、不確定性及多重性。由此可見,城市“拼貼”與建筑“透明性”雖運用領域不同,但其理論內核都反映了羅在形式設計層面理念的主張。

雖然柯林·羅一生雖都被定義為形式主義者,但其一系列以形式所支持并具有爭議性的理論背后,恰好反應的是他對待問題所秉持的包容性態度而非絕對性的肯定或否定。這反映在城市“拼貼”中體現的是對城市歷史與部分現代建筑的雙重肯定性,并以此貫徹了歷史脈絡與部分烏托邦愿景融合的訴求關系[1]。而在建筑“透明性”理論中,他同樣認為建筑不應該僅是清晰和明確的邏輯關系,也應該兼容其內部的復雜性與矛盾性,由此反映其對空間多層次解讀與體驗的思想主張[2]。在某種程度上,這兩種理論都代表了柯林·羅對既定關系及狀態下解讀模式的折中與包容。

2 立體主義對“拼貼”與“透明性”的影響

塞·吉迪翁曾說:“在沒有把握賦予立體派繪畫生命的靈魂前,沒人可以理解今日的現代建筑。”[3]立體主義作為享譽并影響整個20世紀藝術創作領域的重要流派,作為現代藝術思想產生的源泉,立體主義同樣也是城市“拼貼”和建筑“透明性”的理論淵源之一,并對二者產生了巨大的影響。

2.1 立體主義對城市“拼貼”的影響

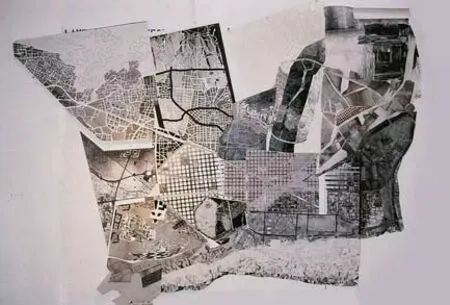

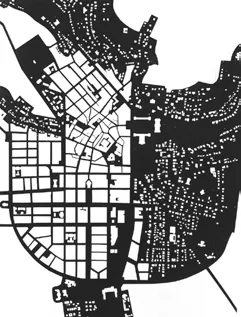

20世紀初期隨著畢加索利用粘貼的手法創作了第一幅立體主義拼貼作品開始,而后由勃拉克及達達派等人對“拼貼”這一視覺性現實要素概念進行豐富,發展至今“拼貼”早已是立體主義藝術創作中十分成熟的方法,由其創作產生的立體主義作品具有圖形相互重疊的直觀特征(圖1),柯林·羅受其影響而推崇的城市“拼貼”也同樣具有重疊、套疊等立體主義形式特征,在二維視角下該手法能巧妙地使具有多樣性的城市區段相互疊合共存,并以此方式共同聯系形成了城市總體空間形態意向(圖2)。

圖1 立體主義中的“拼貼”

圖2 “拼貼理論”中的“拼貼”

值得注意的是,在城市“拼貼”中,不同形態城市片區并非固定于一個單元網格體系,而是利用多重網格的形式使得不同網格體系的城市片區具有相互突破邊界的可能性,這就使城市網格體系中的城市“腔體”(poché)①能夠隸屬于不同的網格體系限定,秉持一種疊合狀態,城市的空間界定也因此不再單一,這種具共存性與包容性的城市肌理與立體主義畫作中借由豐富的“拼貼”使得畫面產生的模糊、交融的總體意象一致。

2.2 立體主義對建筑“透明性”的影響

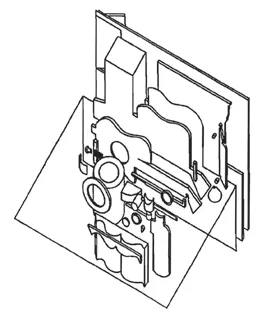

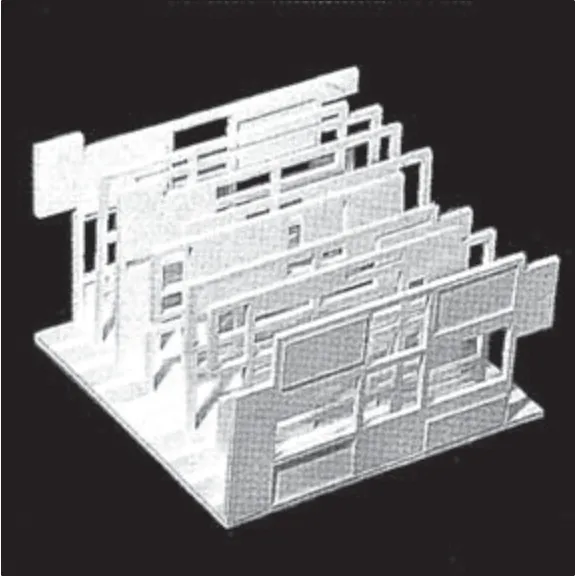

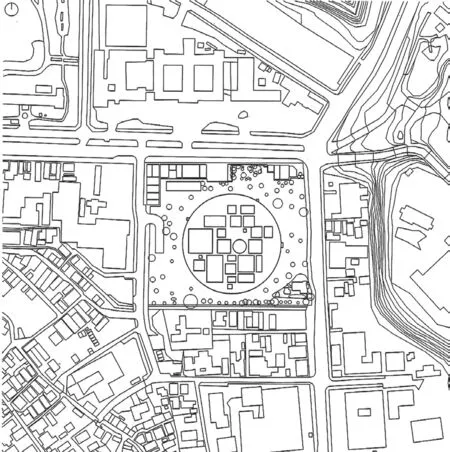

19世紀塞尚、畢加索、布拉克等立體主義流派畫家打破傳統固定視點作畫方式,借助多視點下的淺視圖畫面,利用重構、擠壓和幾何重組等方法表達畫面內容的形體、明暗、顏色等關系,這使得畫作具有多層次的平面暗示,從而使人產生視錯覺感(圖3)。隨后美國藝術家馬塔克拉克在其藝術創作中通過相互挖切、分割的方式使原有獨立的房間產生了貫通,這種空腔幾何體形式的藝術創作進一步將立體主義創作由二維轉向到影響建筑“透明性”設計的三維空間層面,由其延續下來具有相互套疊特征的多層次平面空間解讀是現今建筑“透明性”設計中最為重要的特征表現之一(圖4)。

圖3 立體主義中的重疊

圖4 “透明性”中的重疊

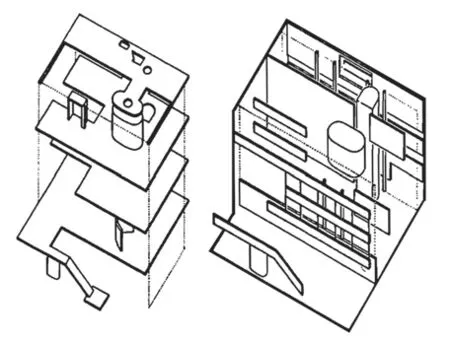

柯林·羅也在《透明性》中明確表明立體主義繪畫是建筑“透明性”的源頭,在他對的“透明性”的研究中常涉及平坦性、正面性、分層級、柱廊與主體關系等立體主義畫作術語概念。具有“透明性”的建筑,受立體主義的影響,其內部處于同一個景深或景框中的空間具有復雜、多維、通透等特征,同時這些空間圖形都試圖把公共部分據為己有,并被認為是透明的,也就是說它們能夠相互滲透,同時保證視覺上想·彼此不破壞。以艾森曼設計的House4作品為例,其運用層疊的方式使內部立面由兩個或更多的矩形方塊圖形相互疊加(圖5),這使得其室內外空間形成一種虛實相生且模糊的內外空間關系,保留有歸屬的不確定性,其歸屬的選擇取決于觀察視點景框趨近平面化的觀察者,類似立體主義畫作的多視點構圖,觀察者在觀察時會產生因人而異的完形需求,使得建筑空間的解讀具有主觀性與多重解讀性。

圖5 艾森曼設計的House4

3 “拼貼”與“透明性”的關系

按前文所述,城市“拼貼”與建筑“透明性”之間有共同理論的提出者柯林·羅,同時也有相同的理論發源源泉立體主義,這使得二者產生了關聯的契機,并保留有相互借鑒、交融及存異的可能性,其中具體可體現在以下幾個方面。

3.1 圖底關系的運用

在城市“拼貼”理論中存在由一種圖底分析方法,該方法將城市里的建筑比作實體,將由其所擠壓圍合形成的城市空間比作虛體,實體與虛體分別對應著圖與底兩種關系(圖6)。圖底關系的不同權重分別對應了以實體建筑占據主導地位的“實體城市”如明日之城和以歷史拼貼肌理感為主的“肌理城市”類似羅馬。實際上,在《透明性》基礎上的《透明性Ⅱ》一文中,柯林·羅對建筑“透明性”理論的分析也同樣運用了這種基于二維尺度下的圖底感知方法,如果將具有圍合性和分割性的建筑墻體看作實體,將因其圍合所產生的通透空間看作虛體,那么在一點透視景框下,建筑立面產生的“透明性”也就類似于城市“拼貼”理論中實體與肌理的那種對應的圖底關系一般。

圖6 “實體城市”和“肌理城市”

這樣的關系從柯林·羅對柯布西耶加歇爾別墅的立面分析上來看尤為明顯。別墅白色的實體墻壁與體現虛體的窗洞或空間共同組成了圖與底(圖7)。類似的在現代建筑中以金澤美術館為例,金澤美術館整體外觀由一個巨大的圓盤包裹著高低錯落的方盒子構成。從總圖關系出發,美術館將場地原有的城市網格作為以巨大圓盤象征的“底”,而將與周圍城市肌理順應的白色立方體作為“圖”,美術館便與城市肌理得以形成很好的呼應(圖8~9)。以上兩種實體與虛體的關系恰好又與形成建筑“透明性”的空間場所的套疊特征所對應,因此城市“拼貼”與建筑“透明性”的第一個共同點反映在這種圖底關系中。

圖7 加歇爾別墅立面

圖8 金澤美術館外部

圖9 金澤美術館總平面

3.2 實體與虛體的反轉

在城市“拼貼”中由圖與底所對應的主次與虛實之間存在有相互反轉的可能。按照柯林·羅的說法,實體與肌理的矛盾性并不是現代建筑的必然產物,面對現代建筑這種實體化的傾向,“不如在大多數情況下明智地容許并且讓實體在一個普遍的肌理或網絡中消融”這是因為“無論實體還是空間的限定,其本身都不能夠反映價值觀念”[1-2]。與建筑透明性中有所體現。類似于蘆原義信將意大利與日本江戶古版地圖的街道與建筑的圖底關系進行反轉對比分析一般,實體與虛體的不同權重可被理解為是處理實體引入或者隔離肌理的不同客觀方式,城市的定位究竟是以實體為主還是以肌理為主則完全取決于研究對象的側重[4]。

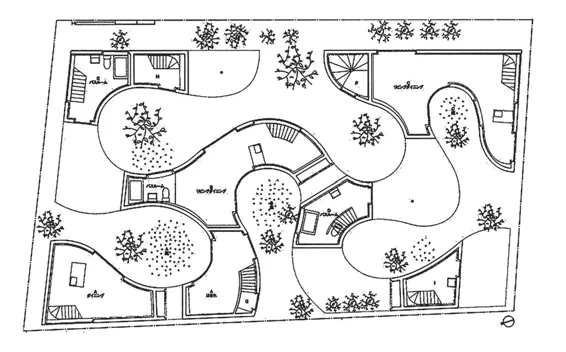

這種虛實反轉的關系同樣也存在于建筑“透明性”中。以柯林·羅對洛倫佐教堂立面的分析為例,他利用格式塔心理學將教堂立面按照不同視覺感知方式的分類進行圖解剖析[5],這些圖解中客觀存在有實體建筑與虛體空間的圖底關系,如果將這種圖底關系反轉,墻壁所代表的實體就好似背景,其重點突出的則是由門洞與柱廊所圍合出的暗色調空間及其隱喻的內部空間結構。同樣類似的在現代建筑中,以大倉山集合住宅為例,從平面上看建筑內部功能空間部分與中庭部分有著虛實相近的權重比例,這種相近的比例關系極易使建筑內外的虛實關系產生會因觀察者角度的不同而產生多次反轉,不同的側重點體驗則會產生不同的建筑“透明性”體驗(圖10)。

圖10 大倉山集合住宅平面

3.3 不同維度的投射

19世紀霍伊斯在探討城市建筑問題時將處于宏觀平面二維尺度下的關系系統投射到了三維尺度中,形成了空間與場地的肌理關系[3]。事實證明,處于二維景框下的“拼貼”手法也能夠反映部分三維空間中的“透明性”特征。以柯林·羅對柯布西耶的加歇爾別墅的“透明性”分析為例,在分別從橫向與縱向各截取了4~5個建筑的剖切面后,在2個相互垂直的剖切關系之間存在相互暗示的圖形元素,同時各個剖切面所反映的實體與虛體的關系有著一定的聯系性,其隱喻的是其對應的三維空間特征(圖11)。

圖11 加歇爾別墅剖切分析

但是這種由二維向三維的投射依然存在一定的局限性,基于“拼貼”理論產生的多重網格體系或圖底關系始終難以跳脫至“透明性”的三維空間中,“透明性”理論則在排除限于二維或三維一點透視景框的投射后,仍然可以利用景深關系中的前后穿插等形式來表現空間的“透明性”屬性。這就好比二維的繪畫藝術可以適用于對二維或三維物體的表現,但是三維的雕塑作品則很難適用到二維物體中一般,因此“拼貼”是打破幾何容積概念下對“透明性”的投射。

結語

以上是本文對城市“拼貼”與建筑“透明性”兩種理論關系的分析,二者確實存在有交融關系與聯系性,但同時也保留有有一定的差異。城市“拼貼”和建筑“透明性”二者在不同的領域和層面處理問題時分別以直接或間接的方式創造或表達了對復雜或矛盾關系的包容或認可。“拼貼”理論借用“拼貼”將那些看似對立矛盾的關系重新縫補整合,同時將在人與人的相互影響與碰撞中形成的城市認識片段與局部拼湊成歷史合力產物[6],為城市發展提供了出路。而“透明性”理論在創造建筑空間多重解讀關系的同時,增強了建筑設計的多維視野,其甚至已成為超越文脈、風格的建筑特性之一,正如妹島所言“透明性意味著創造關系,并不一定要通透”[7]。在某種程度上,“拼貼”與“透明性”都是一種嘗試打破舊的城市或建筑內在秩序的嘗試,其成功與對錯并不重要,重要的是喚醒人們反對陳規的批判意識與意志。

“拼貼”與建筑“透明性”兩種理論同樣也存在著一定的局限性。在城市層面中,首先,城市本身具有三維甚至多維屬性,伴隨城市建筑高度的日益增高,基于二維視野下的“拼貼”理論在面對日益復雜的城市多維空間問題時便不可避免地難以適用。其次,“拼貼”理論作為一種“事后修補”的處理方式,也不適用于本身就缺失文脈肌理的城市區域。比如,在基于城市擴張而出現的功能單一現象的新城中,則無從進行“拼貼”。再次,“拼貼”雖然在一定程度上承載了城市的歷史記憶,但在面對不利于城市發展的歷史片段時,我們也應該進行選擇性的“拼貼”,盲目“拼貼”并不可取。最后,城市歷史記憶的留存需要接受時代更替變遷的考驗,城市中的現代性雖然在一定情況下破壞了“拼貼”所強調的歷史延續性,但是不可否認它們也為城市帶來了新的活力。在建筑層面,首先,以空間形式設計為主的“透明性”理論往往會忽略功能、結構等其他附屬于建筑自主性的要素,這可能導致建筑設計與研究進入形式主義的單一誤區中。其次,建筑的復雜性與矛盾性應該作為建筑品質特征中的一個局部,而不能代替建筑整體,因此對局部空間研究十分在意的“透明性”理論極有可能忽略對建筑整體關系的分析與把控。最后,建筑“透明性”強調對建筑進行多重解讀,但是這種解讀很有可能陷入經驗主義的分析誤區。雖然城市“拼貼”與建筑“透明性”存在一定局限,但從立體主義出發對其進行研討有助于推動相關理論研究的深入,二者也在相互影響、借鑒、促推中豐富了城建規劃與建筑設計的多樣性[8-12]。

資料來源:

圖1:引自修·昂納 約翰·弗萊明,《世界藝術史》,2013,787頁;

圖2:轉引自鄧國安,城市綜合體街巷空間設計策略研究,2018;

圖3:引自修·昂納 約翰·弗萊明,《世界藝術史》,2013,786頁;

圖4:引自柯林·羅 羅伯特·斯拉茨基,《透明性》,2008,60頁;

圖5:引自彼得·艾森曼,《圖解日志》,2005,222頁;圖6:引自柯林·羅,《拼貼城市》,2003,82頁;

圖7:引自柯林·羅 羅伯特·斯拉茨基,《透明性》,2008,38頁;

圖8~9:引自大師系列叢書編輯部,《妹島和世+西澤立衛的作品與思想》,2005,76頁;

圖10:轉引自羅景文,基于城市公共空間構成的建筑界面設計研究,2019;

圖11:引自柯林·羅 羅伯特·斯拉茨基,《透明性》,2008,61頁.

注釋

① 柯林·羅引用文丘里在《建筑的復雜性與矛盾性》里“腔體”(poché)的概念,將其定義為一種“城市邊角料空間”,以此作為一種在肌理與實體間的調節要素及圖底關系中的調節機制。