基于系統生態學方法的產業園規劃設計

——以山東濟南中歐制造國際企業港項目為例

辛 晶 鄭 斐 田昭源 張 鑫

伴隨全球化進程不斷加快,大量的外資和外來技術涌入我國。各地在編制產業園區規劃時,也積極引進并應用國際經驗與方法[1]。在制造產業信息化、智能化的大趨勢下,作為園區建設發展的綜合部署和引領產業園區發展和轉型的重要手段[2],國內產業園區的設計規劃結合產業的發展趨勢和當地地域文化,形成其獨有特色[3]。未來產業園的規劃設計要更加注重創新和智能化設計,這是實現產業蓬勃發展和城市動能轉換的重要前提[4]。

基于系統生態學的產業園區規劃方法研究是在開放系統視角下,研究產業園區的系統構成;通過系統內部和外部的能量流、物質流和信息流的能量分析來構架能量系統結構圖;并通過能值計算得出各項評價體系中的指標;通過多指標綜合集成方法建立綜合評價體系;進而總結新型產業園的發展模式,凝練規劃設計方法以指導產業園的形態布局。因此,基于系統生態學的理論與方法是從宏大的生態圈視角定量地研究產業園區的發展模式和規劃方法。這有利于將新型產業園區的發展作為引擎,優化產業結構,帶動全產業鏈的發展,實現山東地區的新舊動能轉換和產業升級。

本文利用系統生態學的理論和方法,打破以往產業園區研究涉及的能量、物質、信息之間固有的壁壘,結合山東濟南中歐產業園的設計實踐案例,歸納總結制造產業園區的規劃策略和實踐經驗,以期為相關類型的城市規劃設計與建設提供思路探討與借鑒。

1 研究概述

1.1 產業園規劃研究

國外對產業園的研究主要在園區區位選擇、產業鏈成因以及園區發展等方面。例如Scott說明了城市的品牌形象和地理區位是影響創意企業聚散的關鍵因素[5];Jeffcott. P等提出產業園需要形成多元產業復合鏈來適應市場需求的變化[6]。現階段,國內學者的研究內容集中在規劃開發[7]、空間組織[8]、場地再利用[9]等方面,對于產業園的可持續性和適應性分析及評價研究較少。張萌萌探討了長三角地區產業園時空演化特征相關影響因素[10];張旭等對城市創意產業園發展現狀進行分類評價,探討影響產業園發展效果的因素[11];祝子薇總結出具有參考價值的景觀再生設計模式[12]。

過去國內外學者對產業園區的研究,大都集中在對園區的功能定位、管理體制、運行機制、技術支撐等方面。以往研究者缺乏生態圈尺度的開放系統觀念,始終是將產業園作為一個孤立對象來觀察分析,忽視了不同產業間以及產業與整個生態圈之間的能量流、物質流和信息流的交換,無法形成統一的量化標準,因此過去的分析研究一直是定性而不定量的。

1.2 系統生態學理論

經過奧德姆兄弟(E. P. Odum and H.T. Odum)和約根森(S. E. J?rgensen)等人的發展,20世紀80年代后系統生態學已經發展成為一門系統科學。近年來,賓夕法尼亞大學的威廉·M·布萊漢姆(William. W.Braham)及哈佛大學的基·摩爾(Kiel Moe)將這種方法與建筑相結合,逐步形成了規劃及建筑設計的新方法。

應用系統生態學原理與方法研究產業園區發展模式和規劃方法,將帶來三個方面的重要的突破。第一,把產業園區作為一個開放系統來分析,突破了傳統研究中將產業園區視為孤立系統的邊界限制,將產業、經濟、信息等融入研究的范圍,并追蹤能量變化的全過程。第二,以能量圖示語言和能值轉化率為基礎架構產業園區的能量結構系統,并對之進行以能值核算為基礎的定量分析,為產業園區提供科學定量的研究基礎。第三,濟南中歐產業園作為山東省典型的產業園區案例,對其進行研究具有示范和推廣意義。

綜上所述,本課題基于系統生態學的理論與方法,以開放系統的視角、定量地研究產業園區的發展模式和規劃方法。這有利于將新型產業園區的發展作為引擎,優化產業結構,帶動全產業鏈的發展,實現山東地區的新舊動能轉換和產業升級。進而,在整個生態圈尺度下,使人類走上生產、生活和生態三位一體的可持續發展之路。

2 中歐產業園概況

中歐產業園是濟南高新區主打的中歐制造業合作的產業園區,規劃面積約100km2,定位為區域性高端制造產業集聚發展樣板和核心區、中歐(德)先進制造業戰略合作示范區。中歐制造產業園承擔著產業轉型升級的重任,是江北第一家國家級中德中小企業合作區的承載體、濟南市實現百億級產業鏈和千億級產業集群的先行區著力點和引爆區,是集聚、引領智能制造產業的主戰場。

中歐產業園項目作為中歐制造業發展中心的起步區,應符合特色和優勢突出、產業鏈協同高效、核心競爭力強、公共服務體系健全的新型產業化示范基地和綠色園區的特征,打造園區建設的示范性模板。如:①打造新舊動能示范區;②發展標桿引領制造業轉型升級樣板;③塑造多元化生態型產業新城;④探索中德工業對接新模式。

3 系統生態學方法應用

系統生態學的主要內容是系統架構、能量語言和能值計算等方面[13]。①通過應用系統生態學的核心研究方法,在開放系統視角下對產業園的區位、產業結構、功能等幾個方面的系統構成進行研究。②通過系統內、外部的能量流、物質流和信息流的能量分析,構架能量系統結構圖。③根據產業園區的系統能量結構,提出合理的規劃設計方案。④通過能值計算得出各項評價體系中的指標,并通過綜合評價,明確新型產業園的發展模式。

3.1 系統梳理

(1)區位條件

中歐產業園項目地處濟南市區東北部,位于臨空經濟區內,園區西接濟南遙墻國際機場,南鄰“黃金水道”濟南小清河碼頭,緊靠濟青、青銀、京滬、東繞城四條高速公路和濟青高鐵、膠濟鐵路,規劃中的城際軌道M3線也將穿園而過,“空、鐵、公、河、地”——五層全方位綜合性立體交通體系,區域交通條件十分優越。園區位于濟南市高新區,是高新區“一區兩城兩谷”發展戰略中臨空經濟區的重要組成部分,政策優勢突出、要素焦點匯聚、產業部類完善、創新驅動顯著(圖1)。

圖1 基地區位示意圖意圖

(2)設計理念

中歐產業園規劃方案設計以“云共享”為核心理念,致力于引進云計算、移動互聯網等新一代信息技術產業和智能設備、機器人研發等智慧產業。園區規劃設計結合“云”的概念,形成共享的生態開放空間,將快捷、高效、共享融于整個項目。以“云共享”產業配套帶動產業類型產業園的可持續循環發展,使得城市各種功能實現空間上的無距離共享,智慧型園區即為微型城市。

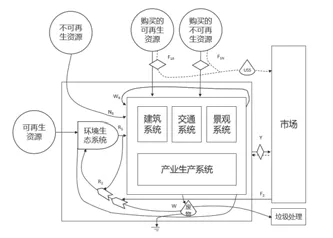

3.2 能量系統圖示

系統生態學通過能量圖示語言架構能量系統的層級結構,通過能值計算方法研究產業園。地球上的任何能量、資源、產品或勞務形成所需的能量約有98%直接或間接地源于太陽能,因而系統生態學常以太陽能的能值——太陽能焦耳(J)為基本單位來衡量系統中的能量、資源、產品或勞務等能值大小。

另外,這還涉及到能值轉化率的概念[13]。經過能值轉化率的折算后得到能量數量和質量就可以通過能量圖示語言架構的能量系統層級結構來表達。

如圖2所示,對于該產業園而言,控制好當地可再生資源(R1)、當地不可再生資源(NR)、購買的可再生資源(RP)和購買的不可再生資源(NP)的投入比例和投入總量,是確保產業園運營的關鍵。產出的產品(Y)是產業園回籠資金和形成良性生產循環的保證; 產出的廢物(W)可以在產業園內部循環利用,或者經過處理減少對環境的污染。排放可能造成影響分別表示為:直接逸散的能量(R2)以及園區內回收和/或再利用廢物的能值(WR)。

圖2 園區能量系統圖

通過能值分析的方法,把產業園的能量流進行可視化分析和量化解釋,對產業園的設計具有指導性作用。

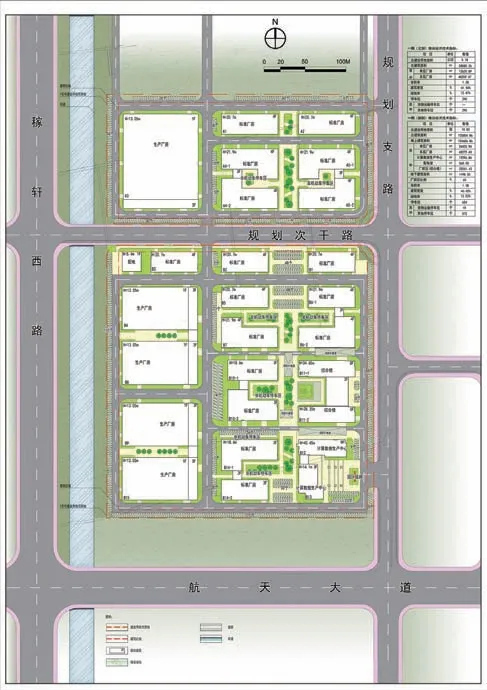

3.3 產業園規劃設計(圖3~4)

圖3 規劃平面圖

圖4 規劃結構圖

(1)規劃結構設計

根據系統能量流動合理性和企業生產、商業配套的功能要求考慮,本方案提出了“一帶銜一核,一軸匯兩區”的規劃結構。

一帶:形象展示帶。沿規劃支路,布置標準車間和綜合樓及計算數據生產中心,形成良好的沿街景觀界面,成為中歐制造業產業園區的標志性地段。

一核:產業發展核心。廠房區為產業發展核心和主要生產功能區。園區在核心區布置“云共享”產業配套,通過“云共享”中軸串聯整個園區,體現新動能的科技理念。

一軸:空間景觀序列軸。用地中部的景觀軸線將北側地塊的建筑與場地串聯,強調出協調有序的空間形態。

兩區:單層廠房區、多層廠房區。廠房區由內部道路分為兩個區,主要設置制造類等生產車間以及相關配套設施,其中,西側布置以單層廠房為主,方便大型貨車的進出;東側與二期形成聯系,布置以多層廠房為主。

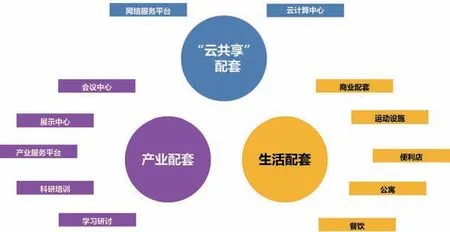

(2)設施配套設計(圖5)

圖5 設施配置示意圖

“云共享”配套、產業配套和生活服務配套三大配套合理布置,形成了尺度適宜的聯系。空間功能復合利用,通過打造完善的15分鐘生活圈配置體現出整體園區高效、高品質、高人文度的標桿性特點。

a“云共享”配套

為了促進“云”技術,中歐產業園建設產業創新服務綜合體,通過“互聯網+”和大數據打開立體服務通路,集成提供知識產權服務、科技中介服務、科技金融服務等。

b 產業配套

園區配備具有包括商務辦公、人才培訓、會議交流、產品展示等各項功能的產業配套綜合服務中心,結合新型“云共享”設施,既滿足產業發展的各種需求,又集約利用土地資源。

c 生活服務配套

中歐產業園區配備有多種生活服務設施,可以同時滿足園區和周邊人員工作、生活和休閑娛樂的一切需要,這也是現代多功能、綜合性產業園區的特點。

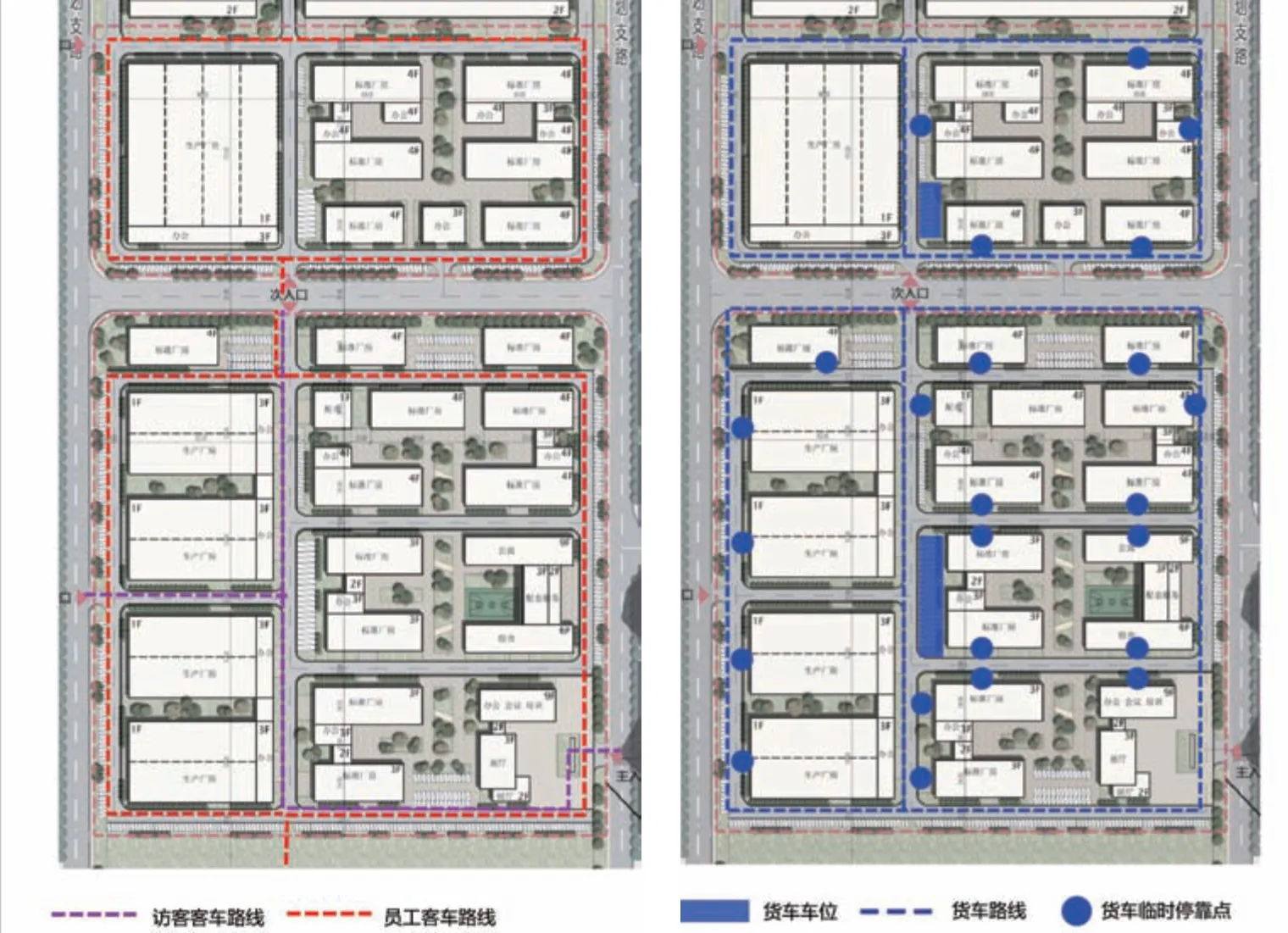

(3)交通系統設計(圖6)

圖6 交通規劃設計圖

a 道路設計

道路交通方面,規劃地塊內各設置有寬9m的方格網道路骨架,結合寬4~6m的次要道路,形成簡潔高效的交通體系。

b 靜態交通

靜態交通方面,地面停車合理利用建筑退線空間,沿路帶狀集中布置。其中,貨物運輸停車位主要位于南側園區中心位置以及北側園區中心位置,將員工停車位在園區南北部和內部集中布置。停車位設置生態植草磚和喬灌木,形成生態停車場,預留充電設備,符合新能源交通發展趨勢。

(4)景觀系統設計(圖7)

圖7 入口景觀圖

景觀系統以“中德融匯、泉城之蘊”為主題進行構思。德國的景觀是綜合的、理性化的,按各種需求、功能以理性分析、邏輯秩序進行設計,景觀簡約,反映出清晰的觀念和思考[14]。同時,將濟南這座城市中特有的符號化元素,如泉、水、荷、柳等融入其中,構建空間宜人、環境優越、富有文化特色的整體景觀環境。

a 入口空間設計

園區主入口設置在整個地塊東南角,以展廳、配套辦公、培訓、會議形成半圍合廣場,同時在主入口設置具有中歐園區標志性的園區標識LOGO,凸顯整個中歐園區的主題。

b 園林景觀設計(圖8)

園區內部結合空間布局設置多個景觀節點和人文性生活娛樂空間,形成景觀特色鮮明的宜人園區。另外,園區內布置有一些雕塑和景觀、標識等,充分結合制造產業園區風格特色。

(5)建筑系統設計(圖9)

規劃地塊建筑充分考慮結合歐洲現代建筑風格,體現簡約大氣的設計特點。設計特色主要體現在三個方面:建筑形體上為兩段式,底層的體量托著頂部的建筑體量。色彩方面選用深色作為主基調,米黃色真石漆為輔,使得建筑顯得更加沉穩。建筑細節上,通過局部突出的小露臺打造一定的立面豎向綠化,給建筑注入了生機與活力。

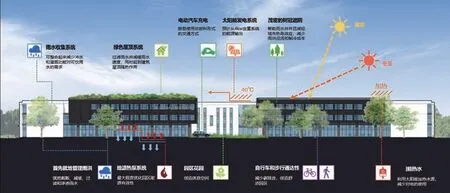

(6)產業生產系統設計(圖10)

圖10 廠房樣板設計示意圖

產業園廠房設計依據綠色生態的設計原則,嚴格遵循綠建二星級標準。采用了多種綠色設計措施,最大限度地提高對自然清潔能源的利用率。同時要提高建筑材料的熱功效能,使用綠色建材,最大限度減少和杜絕建筑物建設過程中的排污。

3.5 能值評價

系統生態學基于多指標評價體系的視角研究產業園。能量投入回報率、可再生率、能值投資率、能值產出率、環境荷載率、能值可持續性指數都是衡量建筑能量系統整體或局部優化效果的指標和評價。它們能夠使我們對所設計的建筑能量系統作出判斷,并選擇合適的方案。本次研究選取了其中三項對產業園整體影響較大的指標,組成了主要評價體系。

(1)能值指標

a 能量產出率(EYR)

EYR=Y/(NP+RP)

其中,Y:系統總產量(或所需的總能值),NP:購買的不可再生能值,RP:購買的可再生能值。

其衡量的是對經濟的凈收益,即從投資額中獲取的已開發的本地資源量。它衡量了產業流程開發當地資源的能力[15]。該指標值越高,單位能值投入獲得的回報就越大[16]。通常一次能源和二次能源的EYR>5,低于5的EYR值表示主要材料,例如水泥和鋼;且能效比小于2的過程一般不表示能源,而是與消耗品或制造過程相關[17]。

b 環境負荷率(ELR)

ELR=(NR+NR+R2+F2)/(R1+RP)

其中,NR:不可再生能值,NP:購買的不可再生能值,R2:生態服務能值,F2:經濟損失能值,R1:免費的可再生能源,RP:購買的可再生能源。

它通過特征化產業生產過程來考慮排放的影響,表明了由于過度開采本地不可再生資源或從外部進行投資而造成的生態系統壓力。比率越高,負面影響越大。指標值低于2表示對環境的影響較小,或者過程具有較大的面積來稀釋其總體影響;當3<IELR<10時,影響被認為是中等的;當IELR>10時,環境負荷較高[18]。

c 能值可持續指數(ESI)

ESI=EYR/ELR

它是EYR與ELR的比率,表明對社會的凈收益率以及對當地環境的壓力[19]。該指標反映了產業園建設運營的生態可持續性。當ESI<1時,其運營過程從長遠來看是不可持續的;表現為1<ESI<5的系統可能會對經濟產生可持續的貢獻;ESI>5的過程可以被認為是可持續的[20]。

(2)能值分析結果

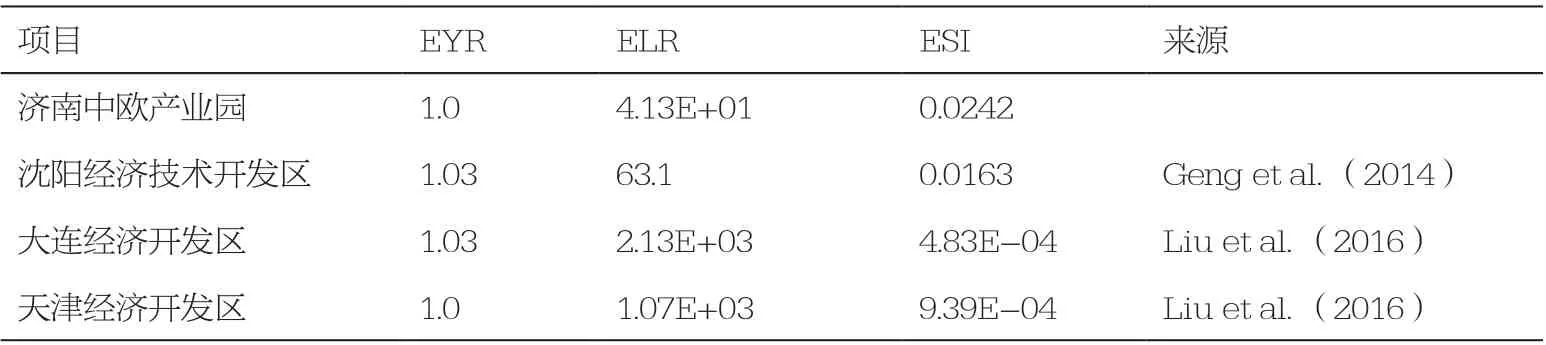

①根據能量產出率(EYR)的定義,低EYR 值表示較低的資源開發競爭能力。計算結果發現,該產業園的指標值明顯低于其他產業園(表1),這是由于該產業園產業發展定位于云計算、移動互聯網等新一代信息技術產業和智能設備、機器人研發等智慧信息產業,對當地礦產資源等資源需求低,從需求層面降低了原材料制造和運輸的成本。

表1 基于能值指標的本研究與相關研究的比較

②與其他產業園區相比,該產業園區具有較低的環境負荷率(ELR),分析其主要原因有兩個:首先,該產業園建筑建造設計過程盡可能采取綠色建筑技術,加大可再生資源在建筑建造、運營投入中的占比;其次,該產業園區強調企業內部資源回收、企業間資源再利用和污染治理。

③能值可持續指數(ESI)方面,與天津某產業園區(2014年9.39E-04)[21],大連經濟開發區(2013年4.83E-04)[22],沈陽經濟技術開發區(2014年0.0163)[23]相比,濟南中歐產業園區具有更高的可持續指標值。這意味著這個產業園區在產生相同的經濟產出的情況下消耗的資源更少。產業園區的產品大多屬于高端產品,具有良好的經濟效益。

(3)可持續發展設計

對中歐產業園進行能值分析的目的是促進物質和能量的可持續發展。通過能值分析,不同形式的能量、材料、物質擁有了相同的量化形式,在能值指導下的中歐產業園設計總能值消耗遠遠優于其他方法。按照能值分析理論中的最大功率原則,中歐產業園在有限的資源條件下求得最大輸出功率。也就是說,不再是通過高消耗高污染尋求短期經濟效益,而是通過高效利用資源建立循環經濟模式。

結語

在國家大力加快動能轉換的時代背景下,作為生產性建筑群體,產業園規劃設計應具有高效性、技術性等特點[24]。系統生態學方法可以作為一個系統的方法來評估產業園區的綜合性能,并建立評估產業園區可持續性的能值方法和相關指標體系。本次研究中,對濟南市中歐產業園規劃設計的系統分析,通過對其項目定位、區域稟賦和現狀資源環境進行深入的分析和系統生態學角度對能量的流動分析,對產業園的規劃設計有了定量的認識,能指導產業園實現能量、物質的循環可持續發展。為今后其他產業園規劃建設提供了經驗借鑒和技術支撐,但對于相關技術指標等方面仍有很大的拓展空間。

資料來源:

文中圖表均為作者提供。