淺析銀器手工技藝的當代價值—以云南新華村白族銀器手工藝為例

韋錦業 南寧學院

一、中國銀器手工技藝歷史簡述

商周時期至戰國時代,為中國金銀器工藝的萌芽期,具有代表性的物證為1976年于甘肅玉門火燒溝遺址發現的金耳環及銀鼻環,距今約3800年;1979年于山東淄博市臨淄區大武鄉窩托村齊王墓隨葬坑中發掘出土三件銀盤,最大的一件口徑37cm,銀盤雖出土在漢代遺址中,根據盤口沿部的銘文,可知銀盤為戰國時代所制,說明戰國時已經用錘揲技術制作較大型的器皿了。

漢代至唐代為中國金銀器工藝的繁榮期。古時候的金銀器受到青銅器鑄造工藝的影響,一直發展得比較緩慢,直到東漢時期,因絲綢之路的開通,金銀器工藝才逐漸從青銅鑄造工藝中獨立出來。漢代以來,上層社會認為使用金銀飲食器可以延年益壽,魏晉至隋,金銀器皿開始在上層社會逐漸流行起來,促進了金銀器的引進和生產。

唐代至清代是中國金銀器工藝的輝煌期。唐代開放的政治環境,政通人和,社會穩定,萬國來朝,促進了唐朝的對外貿易和文化交流,金銀器的使用曾盛行一時。唐代金銀器制作工藝吸收和借鑒了粟特、薩珊波斯等金銀器發達地區的工藝、紋飾以及造型特點,使唐代金銀器的制造進入了中國古代最成熟、最發達的時期。宋元時期,其金銀器的藝術風格一反唐代的奢華之風和強烈的外來色彩,轉向世俗化、民族化,以清秀典雅取勝,表明自魏晉以來金銀器民族化進程已完成。到了明代,其金銀器造型更加多樣化,裝飾更加繁縟,工藝更加精細復雜,藝術風格由宋代的清秀典雅轉向濃艷華麗,由世俗生活氣息轉向宮廷氣息。明末清初,金銀器呈現出與其他器物相結合的趨勢,出現了大量互為裝飾的合璧產品,如與琺瑯、珠玉、寶石等相結合。清代中晚期,東西方文化開始深入交流,此時期銀器的造型和裝飾風格既保留了中國傳統造型的特征,也融入了英國等歐洲國家的裝飾紋樣,體現了銀器工藝的多元化,加之大量的外銷銀定制業務,使得清朝中晚期的銀器制造呈現出繁榮的景象。

回顧中國金銀器發展的歷史,我們能看到金銀器工藝的萌芽、發展以及演變的過程,代代相傳、綿延不斷,直至今日,金銀鍛制技藝在西南少數民族地區還有廣泛應用,如苗族、侗族、壯族、瑤族、白族、彝族、藏族等民族佩戴銀飾仍盛行,這些民族的銀飾鍛制技藝也列入國家級、省級非物質文化遺產代表項目名錄,特別是白族的銀器在長期的實踐與發展中,形成了獨特的民族風格、藝術特色和文化內涵,體現了深厚的審美思想。

二、傳統工藝振興計劃背景下銀器工藝當代價值的思考

2016年政府工作報告中倡導以“工匠精神”來推動中國制造業和產業的轉型。國家“十三五”規劃提出構建中華優秀傳統文化傳承體系,加強文化遺產保護,振興傳統工藝。2017年,文化部等三部委聯合發布《中國傳統工藝振興計劃》,旨在推動傳統手工藝發展,以期在社會轉型的背景下實現其當代價值。

(一)白族銀器手工技藝形成了一整套成熟的技藝體系

白族在世世代代的生產實踐中形成了一整套成熟的銀器鍛制技藝體系,包括對材料的認知、工具的發明和使用、手工技藝的應用等。銀器工藝是利用銀的延展性,通過錘打將銀片塑造成器皿的工藝,從最初的錘打與焊接工藝發展到今天的錘打一體成型工藝,從傳統的手工技藝發展到旋壓技術、沖壓技術,每一種技術的運用,都是一次工具和生產的改良。傳統銀器工藝通過家族、師徒、手工作坊等方式進行傳播,延續至今。

(二)白族銀器手工技藝的當代價值思考

調研顯示,云南省新華村白族銀器手工技藝在生產性保護中得到較好的傳承和發展,相對苗族、侗族、壯族、瑤族、彝族、藏族等民族的銀飾銀器手工技藝而言,白族銀器手工技藝的價值,為瀕危的民族手工藝振興帶來較多的可參考之處。隨著傳統手工技藝價值觀念的更新,受到當代藝術在觀念與形式語言探索方面的影響,銀器工藝的價值觀念也發生了轉變,銀器不再只是一件器皿,而是經歷了重實用輕審美到實用與審美兼具,再到重審美輕實用的過程轉變,從生活用具轉向財富象征,再轉向精神追求,從物質屬性轉向精神屬性的拓展,催生了學院領域的實驗性、學術性手工藝術創作形態的形成與發展,對處于社會不同層面的銀器手工藝形態產生了積極影響。

(三)白族銀器手工技藝的當代價值表述

在時代轉型背景下,當代社會生產和生活方式已經迥異于之前,傳統手工藝價值也需要重新判斷。白族銀器手工技藝作為中國傳統手工藝的重要組成部分,面臨著同樣的背景和價值判斷。白族銀器手工技藝的當代價值研究表述可以分為三個研究向度:一是白族銀器手工技藝的文脈和特質;二是白族銀器手工技藝現代性和審美價值的挖掘;三是白族銀器手工技藝的再造與活化。

1.白族銀器手工技藝的文脈和特質

銀器手工技藝根植于深厚的歷史文化之中,其造物思想與傳統文化一脈相承,內涵豐富,如“圖必有意,意必吉祥”“以物寓意”等。每一件傳統手工藝品,其內涵寓意勝過其實用功能,與當時器物的組織者、制作者所處的經濟、政治、宗教、文化等領域緊密相連。最早的銀器手工技藝是被青銅器鑄造工匠所掌握的,直到東漢時期,銀器手工技藝才逐漸脫離青銅鑄造工藝,發展為獨立的工藝門類。銀器手工技藝與青銅器一樣,在宗法制度、禮樂制度中扮演著重要的角色,同時也是權力、財富、地位的象征。在中國的成語典故中,就多帶有“銀”字,如金紫銀青、衣紫腰銀,都借指達官顯貴;銀屏金屋,借指富家大族,代表著權力與財富。

2.白族銀器手工技藝現代性和審美價值的挖掘

白族銀器手工技藝具有現代性價值取向,強調傳統手工藝的現代轉化。銀器傳統手工藝與當下大工業化大生產之間并非格格不入,而是存在著一種必然的互補關系,這種互補不僅是對經濟發展的助推,同時也是一種文化的彌補,即將傳統文化中最美的意涵予以展示,以精準高效的現代技藝表達當下語境和傳統文化基因,使產品形態實現多元化,其多變的造型、精美的紋飾、精湛的工藝、不朽的材質,具有現代性,也具有美學價值與史料價值。

3.白族銀器手工技藝的再造與活化

白族銀器手工技藝的再造與活化是白族銀器手工技藝于當代語境下進行價值轉化必須思考的問題,主要包含兩個方面的內容:一是手藝人的當代轉化。人是傳統手工技藝再造的原生力量。2018年6月,項兆倫在全國非物質文化遺產保護工作座談會上強調,把習近平新時代中國特色社會主義思想和總書記關于弘揚傳承優秀傳統文化,實現創造性轉化和創新性發展的重要論述,作為非遺保護工作的根本遵循,才能夠源源不斷地為傳統手工技藝的發展注入力量。二是手工技藝的再造與當代轉化,打破單一工藝的局限,通過新科技的介入、新媒介的引進、新手段的運用,挖掘傳統手工技藝再造與活化的動力。人和手工技藝的當代轉化,作為銀器傳統手工技藝再造與活化的兩個層面,是從原動力和客觀條件出發的,指向的是根本。

三、白族銀器手工技藝價值所體現的民族文化

(一)白族銀器工藝價值體現的技藝與文化交流

銀器工匠制作銀器,不僅是他們謀生的本領,更是他們自身文化修養和職業道德的體現,其手工技藝體現了技藝和文化交流。以新華村白族銀器為例,其得益于新華村是“茶馬古道”上的一顆明珠,千百年來,大量的商販、馬幫運送的大批茶葉、中藥由大理進入西藏,商業往來的繁榮,將四川、云南、西藏連為一體,促進了漢族、白族、藏族等各民族間的貿易往來、文化交流等。

新華村白族村民從前是做鐵匠手藝的,被稱作“小爐匠”,他們走南闖北,被稱為“走夷方”,在西南地區各民族村寨走村串戶,為該地區的人民翻新或鍛制銀飾,滿足不同民族不同地域村民的銀飾要求,在長期的實踐中,既是學習,也是文化的交流,“小爐匠”掌握了精湛的銀飾銀器技藝。

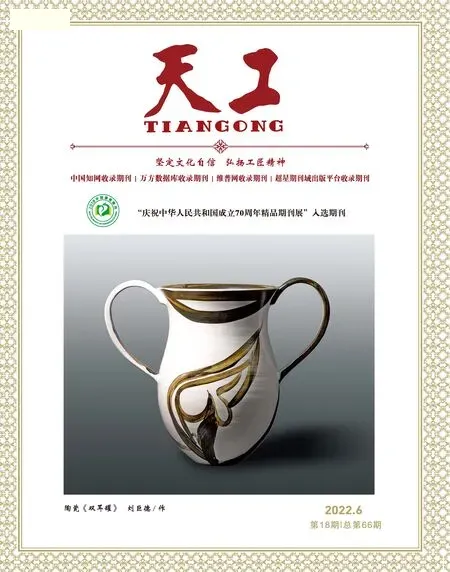

印象·北部灣壺

(二)白族銀器工藝體現的時代特征

銀器的經濟和價值屬性在一定程度上反映了政治和文化內容,相應的,政治和文化內容必然也反映在銀器的文化和形式中。以新華村白族一體銀壺為例,這種技藝源于日本,新華村之前沒有此類產品,隨著訂單的增多,面對來自北京或上海客戶的一體銀壺鍛制需求,新華村的李金福、蘇八三等人率先學習一體壺鍛制。李金福主要研究鍛制技法,蘇八三主要研制工具,兩人在通力合作下很快就掌握了一體壺的鍛制技法,這種鍛制技法很快就在新華村落地。一體壺銀器手工藝的本土化,使得白族銀器鍛制技藝由白族傳統技藝的單一性轉向多民族、多地區優秀技藝融合的多元化發展。白族銀器傳統工藝與外來技藝的融合發展,體現了時代融合的特征。

新華村的新生代匠人中,有的是土生土長的白族村民,有的是來自全國各地的大中專院校的畢業生,他們以新華村為平臺,吸收歐洲、日本等地的新工藝新材料,以嶄新的作品展現,再結合各種電商平臺,形成了不可忽視的新生力量,這種新生力量也體現了銀器工藝在網絡時代的特征。

(三)白族銀器工藝體現的自我價值

作為貴金屬材料,金銀器由于原料稀有,千百年來一直為皇室貴族所享用,旨在顯示皇權的至高無上和威嚴。自清朝開始出口銀器以來,東西方文化開始深入交流,使清代銀器的造型和裝飾風格既保留了中國傳統造型的特征,也融入了英國等歐洲國家的裝飾紋樣,體現了銀器工藝的多元化。隨著銀料的流通,銀器銀飾開始走進尋常百姓家,也造就了越來越多的銀器手工藝人。不同地區銀器所代表的文化符號和藝術符號,反映了相應的地域文化內涵,也反映工匠們對自身價值的認同。

四、結論

白族銀器工藝的價值是白族手工藝品價值的縮影,在歷史的變遷中,我們要認真思考傳統文化給我們帶來的寶貴財富,挖掘和研究白族銀器的當代藝術價值,這不僅是為白族手工藝的傳承與發展而努力,也是為了人類的發展,創造一個多元文化融合發展的和諧世界。