存量背景下城市濱水空間公園城市設計探索

——以成都毗河公園城市設計為例

文/中國建筑設計研究院有限公司城鎮規劃設計研究院 褚天驕

0 引言

2018年,黨中央提出“公園城市”理念,成都從公園城市“首提地”到“示范區”,全面踐行新發展理念,系統謀劃公園城市發展,其公園城市支撐體系初步構建,形態特征初步顯現,示范場景不斷呈現,創新實踐的生機與活力不斷增強。目前,公園城市理念已在全國推廣,成為各地推進綠色生態價值轉化的重要探索。

我國當前的城市發展已進入以人為核心、以有機更新為主的存量優化階段,以存量用地轉型為主體的大規模城市更新為公園城市建設帶來新挑戰與新機遇。

1 公園城市內涵及設計理念

1.1 內涵

公園城市是將公園形態與城市空間有機融合,生產生活生態空間相宜、自然經濟社會人文相融的復合系統,是“人、城、境、業”高度和諧統一的現代化城市形態,是新時代城市建設的新模式。“公園城市”聚焦“園中建城、城中有園、城園相融、人城和諧”的城市可持續發展目標,體現出黨中央對生態文明建設、對人民享有美好生活期盼的高度重視。

1.2 設計理念

公園城市具有“生態文明的發展觀、以人民為中心的價值觀、山水林田湖草的生態觀、人城境業的現代城市觀”四大特征,圍繞“服務人、建好城、美化境、提升業”四大維度,實踐三大轉變規劃理念。

從“產—城—人”到“人—城—產”轉變,以城聚人,以人聚產,以產興城,以優質的生態、生活環境“筑巢引鳳”吸引高素質人才,以人才吸引企業與生產要素集聚,實現城市的長遠發展與繁榮。

從“城市中建公園”到“公園中建城市”。發揮生態保護修復的基礎性、生態空間系統的主體性、生態場景營建的引領性、公園形態與城市功能的融合性作用,對全域生態整體進行保護、修復、營建,在公園化生態基底中營造城市,實現生態空間與城市空間的嵌套耦合、公園形態與城市功能的有機融合。

從“空間建造”到“場景營造”,以人為本,從居住、工作、游憩等活動出發,植入“文商體旅農”多種功能,構建多種場所,布局多樣設施,營建生態、生產、生活相互協調的場景。

2 存量空間中公園城市理念應用的可行性

2.1 存量空間與藍綠空間互為支撐

在公園城市理念下,對現有的公園綠地、河流水系、開放空間進行系統整合,依托藍綠空間構建綠色開放空間和城市公共休閑網絡,藍綠空間成為存量空間的空間統籌框架;存量空間的公園化轉型則是建設公園城市最重要的實踐要素,兩者互為支撐、相互促進。

存量地塊的更新應置于區域未來的整體發展空間架構中,拆除重建、改造更新、優化提升須注重與周邊區域的聯動發展。在存量空間轉型實踐中,存量空間的生長既出于自身功能的需要,又在周圍環境的生長、完善過程中扮演相應角色,通過對環境的適應和改善,實現空間的生長繁衍,進而向周邊傳播擴展。

線形的藍綠空間串聯城市的各類點狀、面狀存量空間資源,通過沿線“景、人、城、境、業”的系統規劃,實現整個片區的生態化、公園化轉型,需從區域層面整合生態資源、人文景觀、產業要素、設施要素等,在明確區域未來的發展定位和發展邏輯的背景下,實現對公園城市整體的優化提升。

2.2 應用公園城市理念的存量空間類型

城市中可應用公園城市理念的存量空間包括以下類型。

1)公園綠地 通過生態修復實現生物多樣性的提升,完善文化休閑功能,形成自然景觀與人文景觀相結合的綠色開敞空間。

2)老舊廠區 利用閑置廠房發展現代服務業、文化產業等符合街區主導功能定位的新型服務消費載體,作為城市文化體育、便民服務等公共服務的空間補充,實現產業轉型升級。

3)濱水空間 作為城市生態要素豐富、景觀優美的地帶,應注重水城共融、功能復合、整體設計、水陸統籌。

4)老舊社區 納入公園城市體系建設的視野進行統籌規劃,將社區層面的綠色空間和公共設施與城市共享,成為城市公共開敞空間和服務體系的毛細網絡。

5)歷史文化保護區 將歷史文化遺跡和文化元素納入城市公園系統,延續場地文脈和空間特征,賦予城市公園多重人文內涵與生活趣味。

6)灰色基礎設施 在市政道路和綠道之間形成的高差灰空間中植入裝置類、運動類、生態類功能。

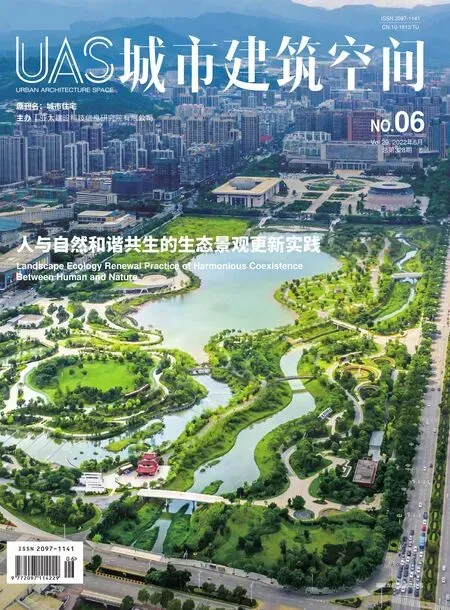

3 毗河公園城市設計

成都毗河公園城市設計踐行公園城市發展理念,以推動毗河生態價值轉化為目標,突出毗河軸線的引領作用,聚焦高品質濱水公園打造、串聯城鄉要素、塑造各段特色、植入功能設施、推動產業集聚,助力以毗河公園為中心的新都新城可持續發展(見圖1)。

1毗河公園城市設計1a總平面1b鳥瞰效果

3.1 項目概況

毗河位于成都市新都區,既是環城生態區的重要生態屏障,又是城市生態安全格局的重要支撐。毗河公園(新都段)全長約37.8km,城市設計面積約48km2。

毗河公園是新都區向南發展、融入成都主城區的重要板塊,區域發展潛力突出,蘊含碧江盈盈、橫貫東西、護佑天府的豐富生態價值,具有天府明珠、南絲起點、古蜀中脊的深厚文化底蘊,成為成都建設和諧宜居生活城市、提升產業層次與城市品質的最佳示范區。

3.2 目標愿景

在“毗河引領、面向未來”的宏觀背景下,規劃提出毗河公園“公園城市新載體、經濟發展新動能”的雙重價值定位,將毗河打造為“千年臍脈共同體、天府明珠公園城”,使毗河公園成為生態價值創造性轉化的公園城市示范樣板,助力金青新大港區一體化發展,成為成都國際化、現代化、創新型的公園城市形象精粹之地。

3.3 規劃思路

規劃聚焦“生態筑基、城園相融、以人為本、人城和諧”的可持續發展目標,以毗河為主要發展軸搭建公園城市生態基底,四級彈性景觀綠廊串聯多樣開放空間,疊合“公園城市生態基底”“城市空間發展框架”,構建毗河公園“一軸多廊環七帶、十景多點織城園”的規劃結構,形成景觀風貌與發展功能協同發展的空間邏輯,關注生態保護、產業發展、功能宜居、城市魅力、韌性發展五大議題,提出“生態筑基城園共融、產業賦能價值提升、功能聚氣激發活力、塑造特色魅力營城、韌性發展適應未來”五大計劃(見圖2)。

2總體規劃結構

針對城市粗放發展帶來的生態破壞、水體污染、風貌缺失、文化孤立等問題,設計通過多種措施整合流域水網、恢復毗河水質、營造六大生境、提升城市生物多樣性。通過水網綠廊、道路綠廊串聯,形成城市公園集群,精心設置濱水駁岸和開放空間,賦予其多重服務功能、生態價值與景觀價值,讓毗河公園成為親近自然的社區,增進毗河及周邊區域社區的生態包容性。

針對生產導向發展帶來的城市割裂、交通不暢、功能雜糅、公服不足等問題,對城市路網進行優化提升,設置立體多元的公共交通體系和連續多元的慢行交通體系。為適應毗河區域轉型升級,在城市更新板塊布局多元主體產業創新單元,構建創研創智開放新區,通過精心策劃運營將毗河公園打造為“城市休閑生態綜合體+城市微旅目的地”。

3.4 設計亮點

毗河公園城市設計關注“生態基底、場景營造、公園集群、城園共融、創新單元、綠色慢行、夜間經濟、公園運營”八大關鍵詞,呈現八大亮點。

3.4.1 藍綠交融、多層多廊的立體生態網絡

城市設計提出“理水、營林、優田”的立體生態網絡策略。

1)理水 連通河道、貫通水網,形成以毗河為主干的一體化水環境系統;采用表流濕地、生態消落帶等多項海綿措施,構建健康的水生態系統。

2)營林 架構景觀生態廊道,構建完整的生態環境;調整林分結構,改變林分質量;生境營造、修復水下森林,保護特定野生動植物物種及其棲息地,保護魚類洄游區和島嶼區等重要生境。

3)優田 留田營林、修復林盤、產園結合,書寫大地景觀、展示典型農業,形成功能復合的生態田園風光。

3.4.2 宜居宜業、魅力煥發的六大公園城市場景

探索不同人群需求,在“人—場—城”的場景構建邏輯下,植入“文、商、體、旅、農”功能,構建多種場所、策劃多類活動、布局多樣設施、連通多個景點,打造豐富多樣的多功能宜居宜業場景(見圖3)。

3場景規劃

3.4.3 以人為本、全時全能的城市公園集群

以毗河公園為軸線,四級彈性景觀綠廊串聯包含中央公園、湖濱公園、社區公園、口袋公園等市民可進入、可參與的綠色開敞空間,形成充滿活力的全時全能的毗河城市公園集群(見圖4)。

4公園集群規劃

3.4.4 以水為脈、水城友好的城園共融典范

打造生態型、文化型和功能型3類濱水岸線,豐富濱河漫步體驗:生態型支流以生態涵養和水質凈化為主要功能;文化型支流植入傳統文化和非遺文化,創造各類濱水活動場景;功能型支流引入多種功能形成功能復合的水系空間,成為城市發展新撬點。

3.4.5 創新引領、多元主體的韌性功能單元

研判新都規劃靶向目標、城市功能結構和資源價值稟賦,確定“創新+”引領下的功能構成體系。在城市更新板塊布局具有文創科研、國際商貿、公共服務、都市農業等功能的多元主體產業創新單元,聚集創新要素,打造未來高適配性創新場所,培育高質產業生態圈(見圖5)。

5韌性功能單元規劃

3.4.6 多樣支撐、便捷通暢的綠色慢行系統

增密路網,建設公交、地鐵、BRT、水上航線等立體多元公共交通體系。構建以毗河綠道為核心、多途徑縱深聯系的慢行網絡,打造便捷舒適的慢行體驗。

3.4.7 活動豐富、提振繁榮的多元夜間經濟

建設夜間經濟載體,營造夜間營商消費環境,全力釋放夜間經濟新動能。以重要節點為核心,形成節奏豐富的夜景照明帶。

3.4.8 游線多樣、節事不斷的“Hi毗之河”運營

將毗河公園打造為“城市休閑生態綜合體+城市微旅目的地”,策劃十五大主題游線及全年七十二大節慶活動,從公園自身運營到休閑產業聯動,成為公園城市運營的典范。

4 核心片區詳細城市設計

廖家灣商業商務區、蓉歐新城創新物流區和泥巴沱生態藝術區是毗河公園重要的功能性節點,將其整合至毗河公園未來的發展架構,以其生態化、公園化轉型為發力點,帶動毗河公園沿線區域的更新與轉型。

4.1 廖家灣商業商務區

4.1.1 現狀問題

廖家灣是新都新區商業商務區和門戶形象區,區域具有較好的土地出讓條件和輕軌TOD發展勢能,但存在場地風貌粗放、業態形式單一、地鐵線路上跨、公服設施建設滯后等問題。

4.1.2 功能定位

植入科技商務、未來金融、共享辦公、商務休閑等主導功能,形成享譽蓉北、示范成都的未來商務中心、共享辦公平臺和休閑體驗綠灣(見圖6)。

6 廖家灣商業商務區城市設計6a總平面6b鳥瞰效果6c夜景效果

4.1.3 規劃策略

1)核心聚集,增強持續活力 依托指狀水系和路網的內聚效應,統籌各項功能聯動性,形成商業商務、居住辦公功能的內向型聚集,提高空間復合利用效率。

2)景觀引領,塑造特色核心 精心打造濱河景觀和中央公園,突出景觀空間引領城北CBD產業集群的結構性作用,塑造特色水岸風景。

3)立足基礎,架構未來新貌 采用“剛彈結合”的方式確定開發強度,設計現代風格超高建筑群,形成“中央高、四周低”的天際線,彰顯繁華都市區面向未來的時尚風貌。

4.2 蓉歐新城創新物流區

4.2.1 現狀問題

蓉歐新城是以傳統物流產業主導的城市片區,片區功能面臨轉型升級,同時存在廠房堆場無序、公共空間缺失、交通設施不足等問題,大量工業建筑形成無變化的平齊天際線,無法匹配周邊區域豐富的天際線節奏。

4.2.2 功能定位

通過功能轉型升級,建設創新物流與智慧研發并重的智慧創研港,引入創新物流、物聯研發、信息交流、網絡經濟等主導功能,打造創新物流中心、智慧研發平臺和休閑體驗綠谷(見圖7)。

7蓉歐新城創新物流區城市設計7a總平面7b鳥瞰效果7c濱水空間效果

4.2.3 規劃策略

1)產業升級,構建服務集群 依托原有商貿物流基礎,升級新型工業用地,建立生產力服務集群,升級區域服務功能,形成區域智創中心。

2)空間整合,架構混合空間 形成新時代集智能研發、無污染智造、共享商務辦公、服務貿易于一體的“商務+辦公+研發”空間組合形式。

3)縱深發展,塑造智創體驗 將毗河水系引入腹地,營造多層次親水平臺和多樣化智創空間,形成縱深的景觀滲透格局,退臺式的建筑界面進一步放大公共空間,形成“兩側高、臨綠低”的天際線。

4.3 泥巴沱生態藝術區

4.3.1 現狀問題

泥巴沱是新都區新城綠心,具有一定的景觀基礎和配套設施,但仍需在復合功能和景觀風貌方面進一步提升,強化其“新都客廳”的定位。

4.3.2 功能定位

泥巴沱定位為藝術創作與文化休閑共融的藝術文創園,植入文創街區、大眾演藝、創意設計、音樂論壇等功能,形成藝術文創中心、創意設計平臺和城市生活客廳(見圖8)。

8泥巴沱生態藝術區城市設計8a總平面8b 鳥瞰效果

4.3.3 規劃策略

1)文創新塑,構建區域中心 提升城市商業模式和業態,突出文化藝術創作及休閑娛樂功能,建設綜合性、復合型的區域公共活動中心。

2)空間縫合,串聯周邊組團 整合現有公共服務和居住設施,發展與其配套的特色功能,將離散的空間關系系統性地融入毗河空間格局。

3)時空拼貼,塑造文化環境 將對歷史和傳統文化的理解融入景觀環境塑造,為新城建設增加文化內涵。

5 結語

毗河公園城市設計突出“景城人境業一體、文商體旅農協同”的和諧關系,構建全新的城市生產生活圖景,打造成都發展新引擎,以一軸發展帶動一片,成為居民對美好生態環境和美好生活向往的最佳實踐案例。

項目名稱:成都市毗河公園城市設計

項目位置:四川省成都市新都區

項目規模:48km2

業主單位:成都市新都區規劃和自然資源局

主要設計團隊和主要編制人員:中國建筑設計研究院有限公司

項目主持人:趙文斌、馮新剛、朱冀宇

規劃設計:褚天驕、夏 晶、劉 賀、劉 越、王 鑫、賈宇迪、李慧源、安思思

景觀設計:路 璐、王洪濤、譚、徐 瑞、孫雅琳、魏曉玉、齊良玉

外部協作:楊 蓉、陶 銳、徐子墨

建成時間:2020年6月