以“水”為媒的城市中心公園更新設計策略探究

——福建龍巖龍津湖公園設計實踐

文/中國建筑設計研究院有限公司生態景觀建設研究院 賈 瀛 趙文斌 譚

0 引言

水域和陸域交界形成的濱水空間可提供多樣化生態環境和多元游憩體驗,成為城市人口的聚集點。傳統意義上按照學科領域或分管部門劃分的條塊化設計方式已不足以解決城市現階段發展面臨的復雜問題且無法滿足人民日益增長的美好生活需要,故通過跨部門、跨學科協作對水系統和濱水環境進行綜合治理與總體提升是當前城市建設和城市更新的主要發展方向。

福建龍巖龍津湖公園項目是一次以水系統生態治理和城市濱水環境更新為媒介,營造城市中心公園的設計實踐。設計團隊由景觀、建筑、道橋、水利等多專業構成,圍繞區域生態環境治理和居民生活品質提升,通過總體布局、生態理水、公園營造、文化表達,將城市中心岸線生硬單調、水量幾近干涸、帶有刺鼻氣味的內河河道以及河道兩側雜亂無章的城中村改造為水清林茂、鳥語花香且市民可共享的中心公園。

1 研究背景

1.1 項目概況

龍巖地處福建省西部丘陵地帶,溪河眾多,市內海拔千米以上的山峰約570座,流域面積50km2以上的溪河約110條,是一座山環水繞的城市。

以龍巖大道為核心的南部新城,已成為集行政、商貿、居住等功能于一體的龍巖“新”中心,匯集萬寶廣場、萬陽城、萬達廣場、金融中心、商務板塊等高檔居住小區、高級寫字樓及綜合性商場,既是龍巖市眾多行政單位所在地,又是目前龍巖市城市化水平最高的區域。

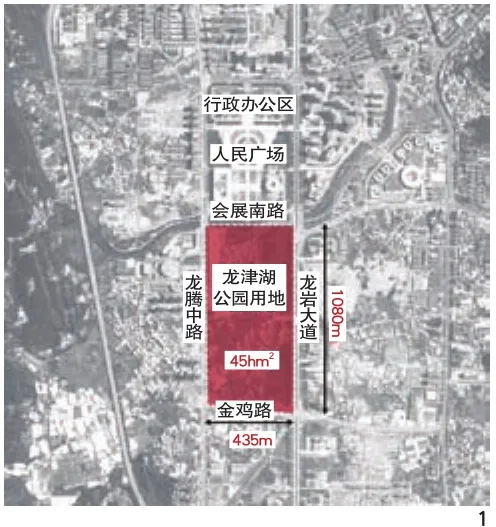

龍津湖公園選址位于南部新城的核心區,市政府行政辦公建筑群及人民廣場的南側,規劃總用地面積約45hm2,區位優勢明顯,是城市形象的展示窗口和城市配套服務功能的核心(見圖1)。

1公園用地規模及周邊概況

1.2 現存問題及更新目標

1.2.1 問題

南部新城的快速發展逐漸暴露出其在城市市政基礎配套設施建設方面的不足(見圖2)。

2改造前生硬的河道和雜亂的城中村

1)公園綠地的配給不足。目前,可供周邊居民休憩的大型公園綠地僅有人民廣場和石鑼鼓濕地公園,兩者相加綠地廣場面積約17.2hm2,僅占龍巖城市中心綠地面積的4.78%,與南部新城的城市化水平嚴重不符。

2)水資源配給不平衡,蓄洪、滯洪能力不足。龍巖所在流域的水文氣象特點是雨季長、雨量大、強度大,降雨時空分布極不均勻。流經設計地塊的東肖溪在枯水期水量極少且水質較差,伴隨刺鼻氣味和生活垃圾;在洪水期調蓄能力有限,存在內澇風險,為滿足防洪需要,局部區段高于堤頂路,形成高大、生硬的混凝土堤壩擋墻。

1.2.2 目標

項目以實現南部新城公共綠地資源和水資源的優化配置為目標。龍津湖公園規劃綠地面積約21.44hm2(不含水域面積),項目建成后將極大改善區域內公園綠地不足的問題,增加調蓄湖面面積,連通紅坊溪、東肖溪、龍津湖,可通過紅坊溪上游黃崗水庫對東肖溪進行應急補水,保障紅坊溪、東肖溪的水質穩定、徑流量充沛,同時還可利用龍津湖的庫容增強該區域的防洪調蓄能力。

2 設計策略

2.1 總體布局

2.1.1 虛實軸線

基于區域整體規劃布局,龍津湖公園無論從空間上還是功能上,都是市民公共服務平臺的向南延展。打破舊有河道和城中村劃定的平面格局,進而大膽重構,將市政府辦公建筑群和人民廣場共同形成的中軸線向場地內延展,以中軸對稱的方式布置主湖面,通過對稱架設2座石拱橋,跨越公園北側的紅坊溪河道,將公園與人民廣場連接起來,實現場地之間的連通。

中軸線向南延伸過程逐漸由“實”轉“虛”,對場地的控制逐步放松,公園布局向南發展愈加靈動、自然。場地最南端以龍巖市花——山茶花為設計意向構建的“茶花島”收尾,與市政府主樓南北對望、遙相呼應,實現城園一體、自然銜接的空間演變(見圖3,4)。

3虛實軸線過渡

4公園總體鳥瞰

2.1.2 河湖連通

基于公園總體規劃方案,制定“河湖連通”工程規劃設計方案,結合閘壩設施將東肖溪、紅坊溪、龍津湖連通起來,構建一套完整的、近自然的“河流—濕地—湖泊”系統,水域面積約18.7hm2,確立龍津湖公園以水系統為骨架的總體格局。

2.1.3 城園無界

龍津湖公園不設置圍欄、大門,與周邊城市道路之間沒有實體界限。公園綠地與道路兩側附屬綠地融為一體,公園周邊設置14處大小不一的廣場,與城市道路銜接,除限制車輛駛入的車擋石外,無其他管控圍網,是完全開放且可共享的市民公園。

2.2 生態理水

龍津湖公園采用生態理水策略,打破專業壁壘,從梳理水脈、塑造水形、生態治水、柔化岸線4個維度出發,深度介入“河湖連通”工程規劃設計,從生態景觀角度對水系統治理方案進行優化和提升。

2.2.1 梳理水脈

對龍巖市黃崗水庫東肖干渠采取修復、防滲措施,進行渠道清淤及防滲處理,使黃崗水庫可在東肖溪枯水期或突發水源污染情況下對其進行補水。

連通紅坊溪、東肖溪、龍津湖,在茶花島南側、河水注入湖體的位置,通過層層跌落的地勢、豐富的水生植物以及沉淀凈化、增氧曝氣等水處理設備,構建面積約4hm2的濕地凈化系統,可將水質由Ⅳ類凈化為Ⅱ類,確保龍津湖水質的穩定性。

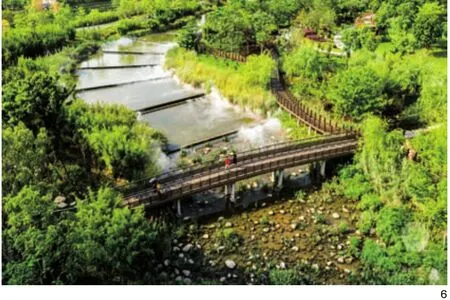

10hm2的主湖面和4hm2的濕地提供了約14.4萬m3的調蓄庫容,增強主城區雨季抵御內澇風險的能力。河流引水、濕地凈化、湖泊調蓄,相互連通的水系統加快了物質與能量的交換傳遞,為生態環境改善創造條件(見圖5,6)。

5主湖面風光

6茶花島周圍的疊塘濕地

2.2.2 塑造水形

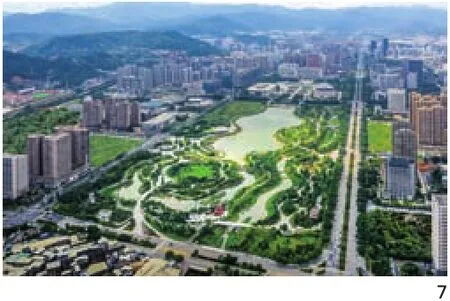

有別于原河道生硬通直、單一呆板的人工河渠形態,重新布局后的水體均采用自然靈動、蜿蜒柔美的岸線形態。園內水體形式多樣,既有開闊平靜的湖面,又有潺潺流淌的濕地,還有蜿蜒湍急的河流,加上濱水棧道周邊水汽氤氳的霧森和活動場地內活潑靈動的跳泉,充分展現公園水體的多種形態,為游人提供多樣化親水體驗(見圖7)。

7蜿蜒靈動的水體形態

2.2.3 生態治水

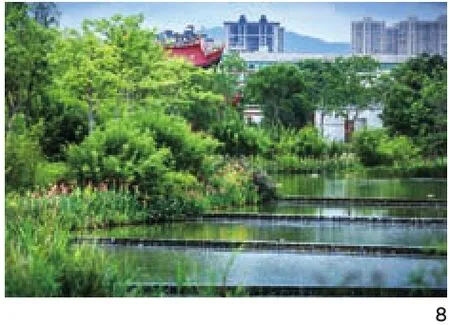

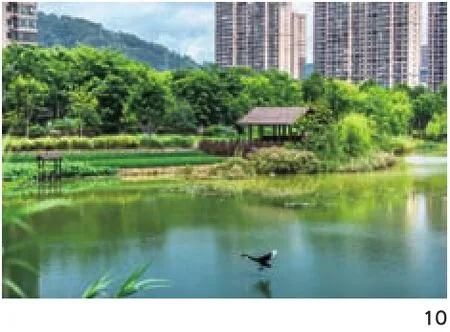

茶花島周邊的凈化濕地由吸附過濾裝置、增氧曝氣裝置、循環處理設備等共同構成一套完整的水凈化處理系統,輔以茂盛的水生植物,既保障水質潔凈,又為魚類、昆蟲、鳥類構建食源豐富、利于棲息的濕地生境(見圖8,9)。雨水將生態駁岸上的草籽、稻種帶入湖水,昆蟲在濕地中產卵,為魚類提供食物來源,同時魚類吸引天鵝、野鴨、白鷺等在此棲息覓食,逐步形成良性循環的濕地生態系統(見圖10)。

8水草豐茂的濕地生境

9生機盎然的紅坊溪河道與拱橋

10農事體驗區稻田前的湖面

2.2.4 柔化岸線

選擇卵石裝填的格賓石籠、生態混凝土等透水透氣材料,替代原駁岸生硬的混凝土垂直擋墻;采用緩坡、臺地、棧道結合的設計手法,塑造蜿蜒靈動的岸線形態;栽植梭魚草、水生美人蕉、黃菖蒲、蘆葦等耐水濕植物,打造綠意盎然、自然生態的濱河景觀風貌;梳理河岸兩側地形地貌,運用微地形消納原有堤頂路與場地的高差,確保河道沿線不出現遮擋視線的擋墻,實現園路系統與橋梁及場地的無障礙交接(見圖11)。

11多樣化處理后的岸線

2.3 公園營造

2.3.1 注重局域生態治理

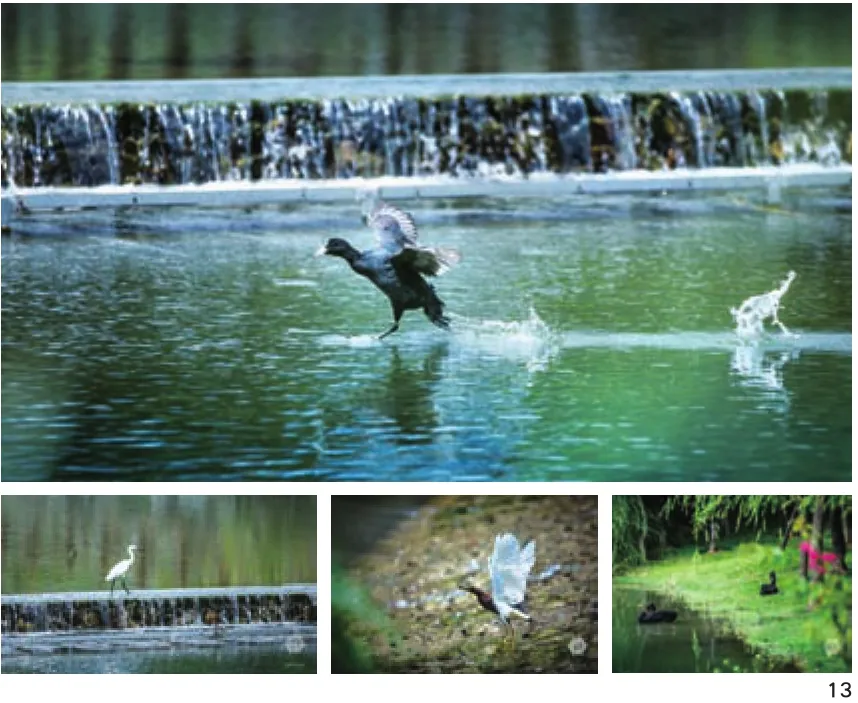

公園內綠地面積約21.44hm2,栽植龍巖本地以及適宜當地生境的各類植物150余種,綠地與水面占公園總面積的90%,最大限度地拓展藍綠空間(見圖12)。植物配置以喬、灌、草搭配的復層近自然群落為主,為更多生物提供適宜的棲息地環境,最大限度地發揮綠地系統的生態效益,實現提升城市中心地帶綠地率、改善小氣候、降低熱島效應、保護生物多樣性等目的(見圖13)。

12城市核心區的綠色公共空間

13園內棲息的各類水鳥

2.3.2 注重場地多元彈性

優美的環境在吸引大量游客的同時帶來多樣化游園需求。作為城市核心地段的公園,隨著城市發展,面臨持續的功能演替。公園包含1處1hm2的陽光草坪,1處1.2hm2的花海觀賞區,并預留3.5hm2的發展用地作為應對城市未來多元發展和游客需求變化的空間儲備,開放的綠地空間既可提供大尺度景觀,又在應對游客的多元需求方面具備更大彈性。

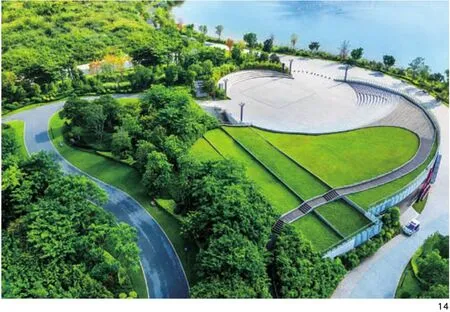

2.3.3 注重老幼群體需求

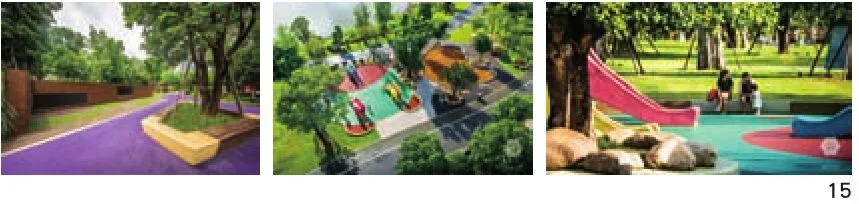

公園內設長約6km的健步環線以及各類橋梁10座,均達到無障礙通行條件,滿足老年人及特殊群體的游園需求;2處兒童活動場地以及1處配置旱噴戲水設施的室外劇場可滿足兒童的游戲需要;花海、草坪、農事體驗區等可為親子類活動提供場地(見圖14~16)。

14湖畔劇場與旱噴廣場

15兒童活動場地

16橋上駐足觀景的游人

2.3.4 注重運營服務配套

利用優越的濱水環境條件,修建長約1.5km的親水棧道,營造豐富多樣的親水、觀鳥體驗。配套建設的茶室、衛生間、地下車庫、遮陽避雨廊架等建(構)筑物,以及遠期建設的規劃館和閩西酒店,可滿足公園后期運營過程中各類人群全時段的服務需求。

2.4 文化表達

龍巖是閩粵贛區域文化交融之地,傳統文化底蘊深厚。永定土樓作為地方特色建筑的代表,聞名遐邇。當地人信奉媽祖,場地內保留媽祖廟,香火旺盛,是周邊居民開展集會、祭祀、慶典等活動的空間。

2.4.1 運用在地原生材料

傳統聚落鄰水而建,河卵石是常用的砌筑材料。以“土樓”的聚落形式為原型,采用河卵石砌筑環狀景墻構成圓形的下沉空間,搭配小葉榕等當地特色喬木,抽象地表達龍巖傳統民居臨水而建、集群居住的地域風貌(見圖17)。

17以河卵石為主材打造的景觀節點

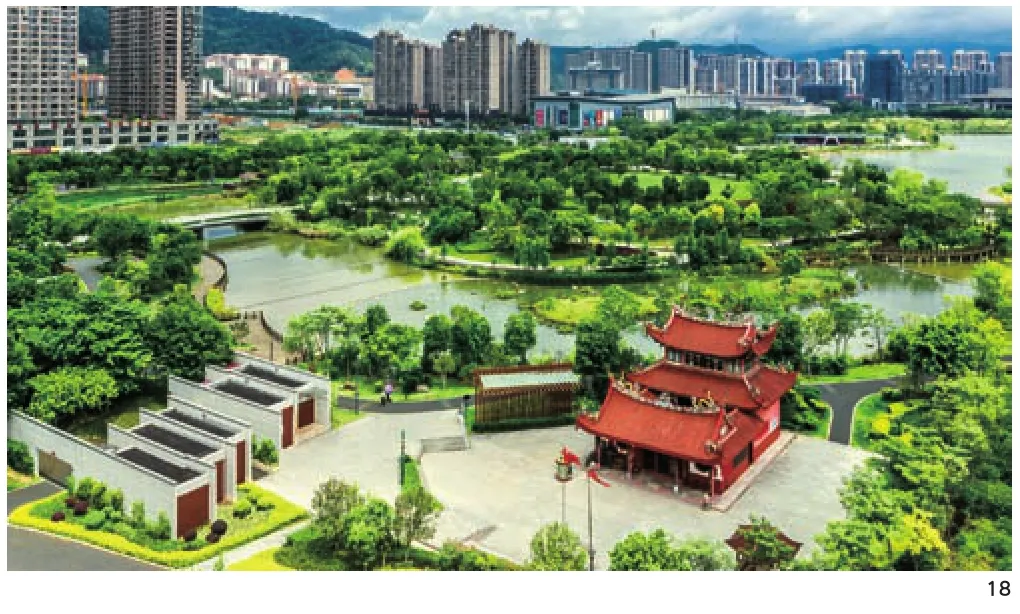

2.4.2 保護傳統文化建筑

在了解到周邊居民對于媽祖的傳統信仰以及逢年過節在廟前廣場有聚餐、集會的傳統風俗之后,設計師完整保留位于原城中村東肖溪岸邊的媽祖廟,梳理周邊高差與交通聯系,擴展活動廣場,配置公共衛生間,使其成為公園一景,充分尊重原住民的傳統習俗,提升環境品質,得到居民的高度認可(見圖18)。

18媽祖廟

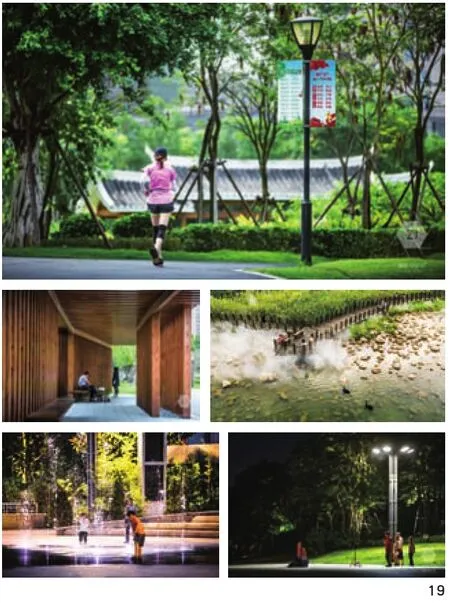

2.4.3 全時融入日常生活

清晨,早起健身的居民可沿著龍津湖的環湖慢行道晨跑或健步走,開啟健康活力的一天;午間,居民可在亭廊下小憩,或至旱噴廣場沖涼,也可沿著水邊棧道觀鳥喂魚,享受氤氳的水汽;夜幕低垂,華燈初上,公園又成為居民消暑納涼、飯后散步的好去處。龍津湖公園已成為龍巖百姓日常生活的組成部分和一代人成長的印記(見圖19)。

19全時融入日常生活

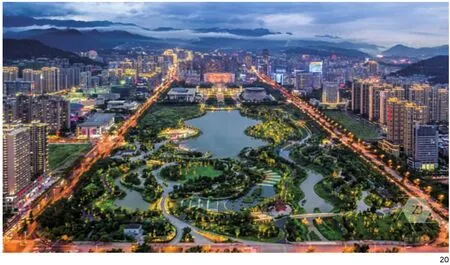

3 結語

龍津湖公園于2016年完成規劃設計工作,2019年竣工并向市民開放,是一次以“水”為媒的城市中心公園更新設計探索,在跨學科合作、水系統構建和城市濱水空間營造等方面取得了較好的效果(見圖20)。

20公園夜景鳥瞰

項目名稱:福建龍巖龍津湖公園

項目位置:福建省龍巖市

項目規模:45hm2

業主單位:龍巖城市發展集團有限公司

主要設計團隊和主要編制人員:中國建筑設計研究院有限公司

設計指導:崔

設計主持:趙文斌、胡平淳

景觀設計:劉 環、王洪濤、賈 瀛、孫文浩、譚、馮凌志、盛金龍、劉玢穎

建筑設計:徐伯君、王 雯、林 志

結構設計:陳 越

總圖設計:鄭愛龍

給排水設計:曹 雷、楊東輝、邢燕麗

電氣設計:李 甲、王蘇陽

暖通設計:鄭 坤

橋梁設計:趙宏偉

照明設計:丁志強

項目總監:郭紅軍、佘 穎

水處理設計:谷為民(中國城市建設研究院有限公司)

水利設計:陳水彬(福建安瀾水利水電勘察設計院有限公司)

種植設計:陳志德、黃 波、陳麗艷、張云彬(廈門中易城市景觀藝術有限公司)

項目攝影:張 錦

設計時間:2016年

建成時間:2019年