“城市雙修”語境下濱水線性景觀營造策略

——以山東菏澤趙王河下游濕地公園景觀營造為例

文/中國城市建設研究院有限公司風景園林院 孫佳俐 朱婕妤

0 引言

近年來,我國陸續出臺《關于加強生態修復城市修補工作的指導意見》(建規〔2017〕59號)等文件,“城市雙修”已成為我國轉變城市發展方式的重要舉措,也是城市發展關注的重點。“城市雙修”即城市修補和生態修復。城市修補主要指利用更新織補理念,拆除違章建筑,修復空間環境與城市設施,傳承歷史文化,提升城市風貌,使城市得到修復和完善。生態修復主要指利用再生理念,修復城市中被破壞的自然環境和地形地貌,恢復城市生態系統的自我調節功能。河流作為城市重要的空間類型,已成為“城市雙修”重要的實踐對象和關注熱點。

當前,我國城市水系破碎度較高,線性景觀因其串聯縫合的功能特性,成為了極佳的切入點。在西方,線性景觀是連接人類與自然的協調機制,通常定義為“綠道”,側重自然生態的保護[1]。在我國,線性景觀被賦予了包括生態、景觀和人文的多樣性內涵[2]。線性景觀的研究對象可分為交通空間、帶狀公園和濱水空間,目前基于前兩者的研究較多,以線性景觀為切入點的濱水空間景觀營造研究較少。

線性景觀營造能改善濱水地區的生態環境,實現人與自然的和諧統一。基于河流治理的本質和濱水空間轉型的訴求,以河流生態環境的修復和城市功能文化的修補為目標,通過線性景觀營造將城市河流生態治理、濱水地區發展、城市文化傳承三者耦合。

1 城市濱水線性景觀概念與辨析

1.1 概念

城市濱水線性景觀是以河流為主導因素,包括水體本身的自然景觀,人類活動與水體相互作用形成的且具有線性特征的復雜巨系統[3-4],其不僅包括河道沿線的客觀物質要素,還包括其中傳遞的各類人文歷史信息,是濱水空間內一切物質和非物質景觀的總和。與城市其他的線性景觀相比,濱水線性景觀具有水陸交匯的景觀特征,可連接城市河流和陸地,緩沖兩者之間的沖突,具有極高的生態、文化、美學、社會和經濟價值。

1.2 分類

1.2.1 水體景觀

線性水體是濱水線性空間的主體景觀,包括水體本身和兩側的駁岸。水體通直、蜿蜒的形態能營造出不同的空間感受;河道寬窄和高差的變化形成流速不同的水景;河道內的自然石堰、人工水壩等也成為河道景觀中的亮點;除視覺的美感外,還能利用水聲掩蓋城市喧囂,打造安靜的聽覺環境。

1.2.2 交通景觀

線性交通景觀指場地內的交通網絡,如車行路、游覽路、濱水慢行路和橋梁。線性交通景觀連通濱水區內的各個要素,促進了人與水之間的互動。通過組合道路寬窄、色彩、材質、景觀小品及植物等多種元素,使濱水景觀具有“步移景異”的效果。

1.2.3 綠地景觀

線性綠地景觀指由地被、草本、灌木、喬木等植物組成的帶狀空間。從河道向兩側依次包括水生植物帶、淺水區植物帶、消落帶植物帶、遠水陸地植物帶,四者之間較高的異質性形成了層次豐富的植物景觀[5]。線性綠地景觀保護了河流沿岸生態要素之間物質流動的動態平衡,營造適宜游覽的小氣候。

1.2.4 文化景觀

濱水地區往往是城市最先發展的地方,記載了城市社會、經濟、人文等多方面的發展歷程。通過濱水線性景觀串聯城市物質和非物質文化遺產節點,成為展現城市演進發展文化脈絡的重要方式。線性文化景觀飽含著人們情感的寄托,使城市水系成為人們精神的歸屬。

1.3 功能

城市濱水線性景觀的功能主要特征為連通性,這也是濱水線性景觀能與城市各要素耦合為有機整體的關鍵,其過渡了城市和河道,提升了內部各要素之間的可達性,緩和了各要素之間的矛盾,促進了場地功能網絡的形成。

1.3.1 邊界過渡

城市線性景觀的過渡功能主要體現在2個方面:①隔離作用,城市里的河流常與居住、商業、工業等用地直接聯系,人類的日常生產、生活會對河道的生態環境造成負面影響,而濱水線性景觀在河道和人類生產、生活區域之間形成隔離緩沖帶;②滲透作用,由于濱水空間跨度大的特性,使其在與城市交通網絡連接時還具有滲透作用,滿足人流及物流的空間轉移需要。

1.3.2 線性串聯

線性串聯功能是指濱水線性景觀沿其線性的方向串聯沿線的各要素,提高可達性。城市河流沿線分布著不同類型的城市用地。通過串聯線性景觀,可為商業用地帶來快捷客源,提供休閑場所,為居住用地提供健身活動空間和親近自然的機會,增強了用地之間的聯系,優化了前往水岸的通道品質。

1.3.3 橫向縫合

濱水線性景觀除對點狀要素的串聯,還包括在多種具有差異或矛盾功能的用地或要素之間的縫合功能。主要通過線性景觀介入,在兩種差異化的要素間形成具有搭接、緩和功能的帶狀空間,緩和其功能沖突,如黏合劑般將兩個或多個要素緊密結合在一起。

1.3.4 整體網絡

城鎮快速發展不斷擠占和割裂城市中的綠地,生態屏障越來越多,景觀的系統性和連續性也越來越差[6]。濱水線性景觀可以促進城市生態網絡的形成,恢復生態系統并保持生態過程的連貫性,同時也使道路交通、游覽設施、綠地系統等網絡化連通,完善了場地功能,保證了濱水區內部各要素間的可達性。

2 趙王河線性景觀

2.1 概況

菏澤位于“魯、豫、皖、蘇”四省交界處,占據“四省通衢、中原鎖鑰”的重要地位,歷史文化深厚,具有中國“牡丹之鄉”“武術之鄉”“戲曲之鄉”“書畫之鄉”等美譽。趙王河原為黃河決口故道,既是菏澤市3條城市干流之一,貫穿城市南北,又是菏澤重要生態文化走廊,具有發展商貿旅游的潛力。

趙王河下游濕地公園位于主城區東北部,是由菏東高速和京九鐵路進入菏澤市區的門戶。規劃范圍北至菏東高速公路,南至北外環路,西至人民北路,東至日蘭高速,全長14.5km,總面積800km2。

2.2 現狀問題

2.2.1 自然生境破壞

趙王河下游周邊村莊、農田密布,高強度的農業開發和城市擴張使趙王河部分河道成為工業廢料、農業廢料和生活污水的承載區,其改變了趙王河的水體質量和水文規律,打破了河道生態循環系統中各生物之間的聯系,嚴重影響了河道本身的凈化功能。

2.2.2 綠地功能缺失

趙王河下游片區尚處于自然荒野狀態,多條市政道路、鐵路穿過場地,嚴重影響其連貫性。城市交通系統與濱水空間內部交通缺少銜接,河道和周邊城市的開放空間的聯系性較差。同時,趙王河下游片區內缺少市民休閑空間和基礎服務設施,無法滿足城市居民的休閑需求。

2.2.3 文化特色缺乏

趙王河,古稱灉水,為濟水故道,極富歷史底蘊和文化氛圍,因缺乏對歷史文化的展示,故地域文化特色體現較弱。趙王河作為菏澤的母親河,既應體現濱水空間的功能性,又應體現城市歷史文脈,成為展示城市活力和特色風貌的窗口。

2.2.4 景觀美感匱乏

趙王河沿岸林地覆蓋率較低。喬木以楊、柳、榆、槐為主,林相單一,主要為防護林式建設,陸上植物景觀效果差。現狀河道內有大面積濕地,覆蓋自然生長的蘆葦,缺少濕生、水生花卉,岸際景觀效果差。沿河兩岸缺少使人駐足觀賞的景觀空間,整體景觀豐富度低。

3 “城市雙修”語境下濱水線性景觀營造策略

3.1 整體設計思路

趙王河下游濕地公園景觀營造以“城市雙修”理念為指導,建立河道與城市之間良性有序的發展模式,恢復場地記憶,構建人與自然和諧發展的濕地公園。以修復河道生態為前提,統籌串聯公園內的交通、綠地和設施,充分發揮公園主體功能,將古濟水和趙王河的文化融入鋪裝、種植和小品設計中,使其成為城市自然景觀和人文景觀的生態綠廊。

3.2 景觀營造策略

3.2.1 自然生境修復

1)河道生態修復 河道生態修復的基礎是避免水體持續遭受污染。沿河實施截污工程,定期進行河道清淤以提升河水自凈能力。在深水區種植浮水植物,淺水區種植挺水植物,投放魚類和底棲動物,修復水體生態系統;在20年與50年一遇的洪水線之間種植河岸緩沖帶,減緩徑流,吸收部分污染物;在遠離河岸的地區種植撫育林,搭配大型喬木和灌木,形成動物可以棲息停留的生境(見圖1)。

1河道生態修復斷面

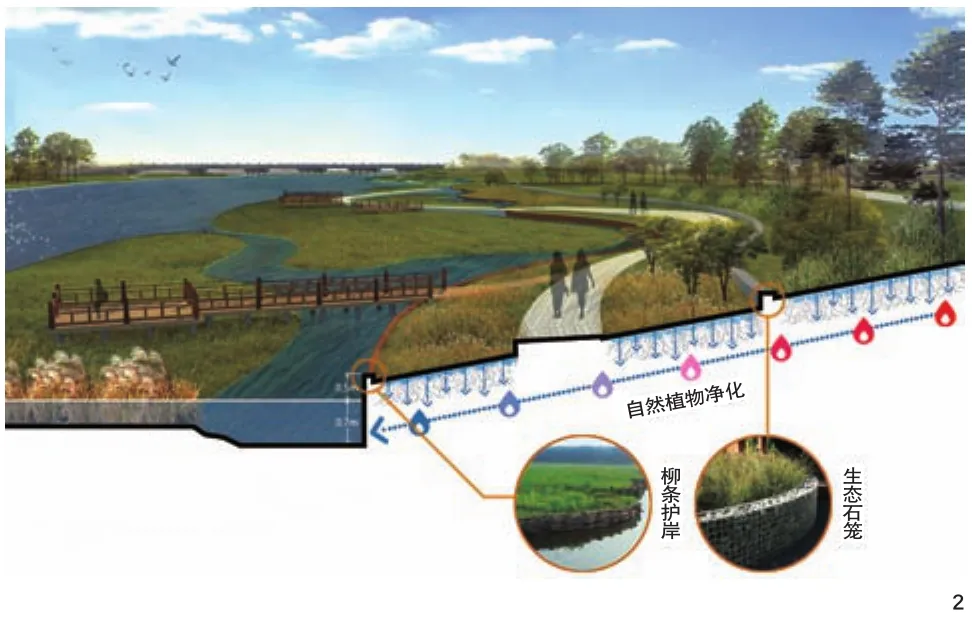

2)駁岸生態修復 河床駁岸作為水陸空間的交界,是重要的生態交錯區。公園以自然駁岸為主,采用指狀曲線形態,加大接觸界面增進邊緣效應。材料上采用柳條護岸和生態石籠,疏松的孔隙結構可為植物提供充足的生存空間,增加駁岸的滲透性。在河床底部回填腐殖質豐富的淤泥層,構建接近自然的土壤結構,為藻類、魚蝦等動植物提供更好的生存環境(見圖2)。

2駁岸生態修復斷面

3.2.2 功能性修補

1)城市功能修補 趙王河下游兩岸現狀用地功能主要為居住、農田、工業等,整體較為單一。通過趙王河與流經區域的邊緣融合、城鄉區域鏈接、功能板塊橫向縫合、區域交通聯絡、水岸空間優化、休閑場地布置與生態科普宣教及互動設施布局,激發趙王河及兩岸地區的活力。

2)公園功能修補 包括3個方面:①修補交通網絡,增加橋梁和游船碼頭,成為連通河道南北兩岸的媒介,修補公園與河道兩岸城區的交通聯系,建立“趙王河→過渡帶→城市”的空間過渡序列,提升交通便捷性、可達性以及向城市發展的滲透力;②修補綠地網絡,趙王河沿岸多為村莊和農田,林地斑塊碎片化嚴重,確定綠地斑塊的分布,串聯點狀綠地,形成綠化網絡,同時,銜接趙王河濱水生態廊道與菏澤市綠化網絡,形成完整的城市生態體系,保護自然綠地,延續城市山水格局;③修補設施網絡,趙王河沿岸缺少服務設施,難以滿足人們的基本需求,遵循公園設計規范,測算所需服務設施數量并將其合理分布于公園內,同時設置導覽牌和文化標識等解說設施,既為游人指明方向,又體現趙王河文化。

3.2.3 文化脈絡修補

趙王河是“古代四瀆”之一。梳理中華山川崇拜文化和“五岳四瀆”的空間結構,尋找趙王河的歷史淵源,譜寫古濟水趙王河的文化新篇,為菏澤人民尋找文化根脈。基于菏澤母親河的定位,公園自西向東展開,構建“從城市走向郊野自然”“從歷史走向未來”的景區布局,充分展現古濟水趙王河的歷史文化。

呼應古“曹州八景”,利用現代景觀轉譯手法表達城市八景文化。沿城市公園段布置一葉扁舟、水荷花、濟水秋楓、清河曉月等自然文化景點,考察下游沿河村莊歷史文化,通過青龍懷英、關帝勝跡、龍潭喜雨、漁樵耕讀等景點弘揚菏澤人文精神,提振鄉村文化活力。

3.2.4 景觀美感提升

1)道路鋪裝 道路鋪裝除具有組織交通、劃分空間、串聯景點等功能,還需滿足視覺美觀的需要。鋪裝材質及色彩依據道路等級、功能、使用人群而定。灉水波濤廣場采用流線形藍色鋪裝延伸視線,呼應主題;觀鳥區鋪裝繪制當地鳥類的腳印和名稱,增加互動感。

2)植物種植 注重對現有植物的梳理,保留長勢良好的喬木,在重要節點增植開花植物,達到“春賞山櫻怒放,夏有碧蓮田田,秋賞霜葉蘆花,冬有火柿傲霜”的效果。主景植物的選擇應與菏澤文化相符,如牡丹、荷花、柳樹等。

3)建筑小品 趙王河下游濕地公園結合景區的發展策略和功能定位,通過特色化的景觀小品講述趙王河歷史故事、展現菏澤文化。如以元代寶船為設計靈感,集展示、服務、文化功能為一體的半覆土景觀臺,以漕船舷窗為取景框并通過漕運剪影講述歷史的文化長廊等(見圖3)。

3特色景觀建筑小品

4 結語

隨著城市建設發展,線性景觀成為開放空間、綠地空間等的重要連接方式。營造城市線性景觀,利用其特點促進城市發展,迎接未來城市規劃挑戰是當前城市面臨的主要問題。濱水線性景觀一方面提供了保護生態和展示文化的途徑,另一方面也為城市居民提供了休憩娛樂的場所。城市濱水線性景觀的營造應以“城市雙修”理念為指導,從對河道、駁岸自然生境的修復、對城市空間和濱水空間的功能性修補、對整條河流文化脈絡的修補與濱水線性景觀美感的提升4個方面進行。