生土營建的傳承與創新

文/山東建筑大學建筑城規學院 郭炳琦

0 引言

現代主義興起后,人類的建造活動嚴重破壞了自然環境和生態平衡,人們不得不重新審視現代建筑。在建筑材料方面,生土作為最原始、最古老的生態材料,成功吸引了國內外建筑師的注意。近年來,越來越多的建筑師致力于生土建筑的研究,以生土建筑為主題的學術會議和展覽數量也呈上升趨勢。生土之所以被人們重新重視,是因為其源于自然,只需經過簡單加工,便可用于房屋建造。進行生土營建的研究,充分挖掘生土材料性能,可更好地指導建筑設計,推動建筑的生態發展、可持續發展,走出一條新時代具有中國特色的生土營建之路。

1 生土概述

1.1 生土及生土建筑概念

生土作為一種建筑材料,是指長時間暴露在自然中的土壤,即沒有經過任何加工,僅改變土壤中的一部分顆粒組成就能用于房屋建造的材料。生土材料的基本物理性能,如色彩、質感等,極易受到建筑師的青睞,近年來常被用作建筑的墻體材料甚至是主體結構材料。

生土建筑,從宏觀角度分析,是基于材料的特殊性而產生的一種建筑類型,是指以生土為建筑材料所營建的建筑主體或部分結構。

1.2 生土建筑發展歷程

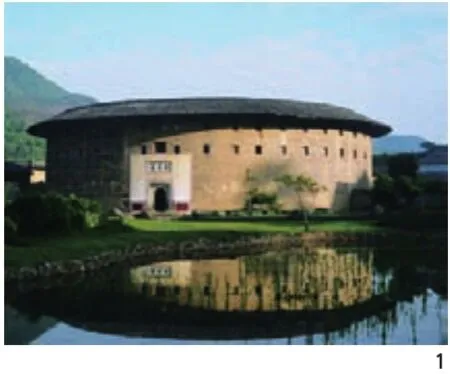

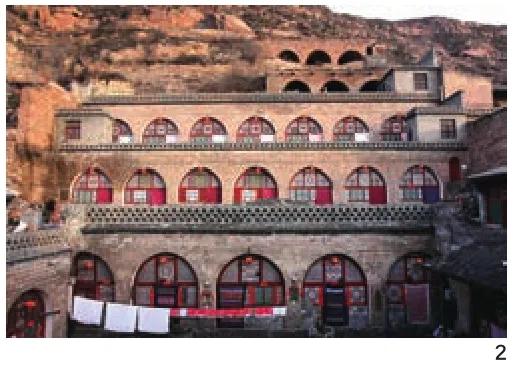

生土建筑分布廣泛,甚至遍布全球。生土建筑有著悠久的歷史,在人類誕生之初便與居住場所有著千絲萬縷的聯系。人類社會初期的居住場所主要以巢居和穴居為主,穴居是以天然洞穴為基礎進行土石挖掘后形成的適合居住的場所,例如北京西南周口店發現的“北京猿人”洞穴。新石器時代的半地穴式房屋,同樣是以挖空的方式,將自然土壤作為墻體,可謂是最早的生土建筑案例。進入階級社會后,逐漸形成了夯土的建造方式,從官式建筑到民間建筑均以生土為建造材料。在今天,仍可看到以生土材料為主建造的民居建筑,我國最著名的為福建的客家土樓和陜北地區的窯洞建筑(見圖1,2)。

1客家土樓(圖片來源:網絡)

2窯洞建筑(圖片來源:網絡)

生土材料在國外同樣得到廣泛運用,在古代文明發源地均保留著大量的生土建筑。近現代以來生土建筑之所以失去主導地位,主要是因為新技術、新材料的出現以及生土材料自身存在一定局限性,規模較大的生土建筑無法在高度上實現突破。近年來,生土作為綠色環保材料,逐漸被運用于小型住宅和公共建筑中。

1.3 生土材料性能

1.3.1 優點

首先,就材料來源而言,大部分生土材料都取自建設用地周邊,就地取材可節約大量的材料加工成本及運輸成本。同時,由于地區間的土壤成分存在一定差異,其色彩、質感及紋理等方面有所不同,每個地區的生土建筑均能充分體現當地的地域特色。其次,生土材料污染小,只需經過簡單的加工處理便可用于房屋建造,因此其加工過程不會對環境造成污染,能耗低,并且在整個建造過程中,生土材料并未發生質變,拆除后可循環利用。此外,生土對建筑內部的熱環境具有良好的調節作用,熱工性能優越,蓄熱能力強,導熱系數比鋼筋混凝土小,還能形成呼吸式建筑表皮,對室內濕度進行有效控制。生土建筑的建造對施工技術要求也不高,施工過程簡單。

1.3.2 缺點

生土材料 發展緩慢甚至淡出人們視野的主要原因如下:在堅固性方面,由于生土材料對空氣中的水分有較強的吸收能力,易脫落或發生形變;生土材料可塑性較強,極易被外力破壞,因此需要不斷對其進行局部修復;生土材料的承載力在相同條件下遠不及鋼筋混凝土,這也是現代社會隨著一座座高樓大廈拔地而起,生土建筑逐漸沒落的原因。

2 生土建筑分類

生土建筑按其空間形成方式的不同,分為“正空間”式生土建筑和“負空間”式生土建筑。“正空間”式生土建筑的建造過程類似做加法,即在開敞空間中通過砌筑生土的方式形成建筑外圍護結構,從而形成有遮蔽的建筑空間,福建地區的土樓為典型代表。“負空間”式生土建筑則是通過挖掘的方式直接形成建筑空間,此類生土建筑通常位于地下或半地下,利用天然土壤作為建筑圍護結構,典型代表為黃土高原的窯洞建筑。

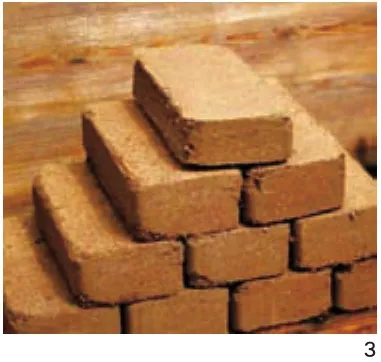

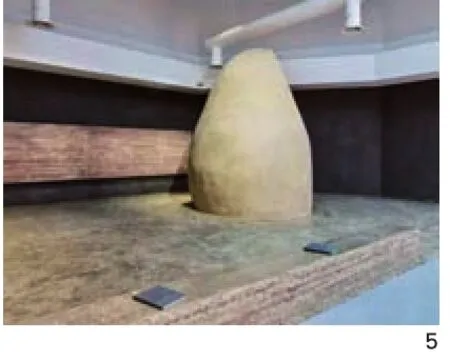

生土建筑的建造方式包括砌筑土坯、版筑夯土和塑性泥作。砌筑土坯類似磚石建筑的建造,首先用生土制成小型土坯磚,然后用土坯磚砌筑成墻體(見圖3)。版筑夯土則重在“版”與“夯”,一是需要模板,以此為基礎進行墻體夯筑,二是需要工具進行夯擊,這種砌筑方式可一次性形成整個墻體(見圖4)。塑性泥作是一種相對原始的建造方式,可直接用手將攪拌好的生土制成墻體(見圖5)。

3砌筑土坯(圖片來源:網絡)

4版筑夯土(圖片來源:網絡)

5塑性泥作(圖片來源:網絡)

3 生土建筑的傳承與創新

3.1 普適性提升

從世界范圍來看,生土建筑由于造價低、技術要求低、保溫隔熱性能好,主要分布在氣候干旱或貧窮落后的地區,屬于地域性建筑。我國生土建筑發源于中西部地區,主要集中在西北地區的黃土高原地帶,還有部分位于福建地區,氣候干旱少雨是推動其形成、發展的主要因素。

雖然生土建筑在世界各地均有遺跡和建造記錄,但并未得到大部分建筑師的關注及使用者的認可。在我國古代建筑中,木結構體系占有重要地位,然而人們卻忽視了它的“靈魂伴侶”——土。生土建筑也應形成一個完善的體系,在其實現普適性的過程中,應充分考慮以下方面。

1)地域的批判性應用 推廣生土建筑,不可照搬固有形式,即使生土建筑能營造冬暖夏涼的室內熱環境,也不能將黃土高原的窯洞直接應用于東部沿海地區。地區的自然環境和社會環境,都會影響生土建筑的形成、發展,故應用時首先要考慮地區的氣候特征,例如多雨地區需考慮生土墻體的固化處理,增強其耐久性。其次在不同地區應用時,地域文化也會對生土建筑的結構、立面、屋頂形式等產生影響。地域的批判性應用不僅能推動生土建筑在不同地區發展,還能形成新技術提升生土建筑的性能。批判性應用并非對原有形式全盤否定,而是以原有形式為基礎創新發展。可首先在農村地區建立試驗點,通過建筑部分墻體采用生土材料、建成后收集反饋信息,不斷作出優化調整,從而逐漸推廣至其他地區,甚至城市范圍。

2)使用者認可度的提升 生土建筑一直以來被視為貧窮與落后的象征,要從根本上改變使用者的態度,必須從材料優化和政策引導兩方面入手。通過材料優化形成不同的質感、紋理及色彩,使其更具現代性,從而更符合現代人的審美需求;建立良好的政策引導機制,保持生土建筑的原真性,讓使用者真正感受到生土建筑的內在價值。

3.2 工業化轉變

無論是現在還是未來,生土建筑的建造速度都是制約其發展的重要因素。例如福建土樓的建造由于僅靠人工參與且建造過程中缺少各環節的有力配合,其耗時為鋼筋混凝土建筑的4~5倍。因此,必須推動傳統生土建筑的生產建造方式向大規模、高效率的工業化轉變,以技術進步為“結構”體系,以信息管理為途徑,運用工業化模式使項目的前期設計、中期開發和后期施工管理形成全周期一體化產業鏈。

從建造流程分析,生土建筑的建造主要分為備土和夯筑2個過程,推動生土建筑邁向工業化,備土和夯筑環節的技術提升必不可少。就備土而言,生土材料供應地應盡量靠近建設基地或加工車間,以節省運輸成本和時間成本。而夯筑環節應從模板體系、夯筑工具及夯筑方式等方面進行創新。在模板體系和夯筑方式方面,可借鑒成熟的裝配式混凝土模板體系,二者在澆筑和夯實方面存在一些相似之處,還可借鑒混凝土滑模施工等建造方式,從而形成較為完備的模板體系,適應不同墻體與樓板的建造需求;夯筑工具方面可用機械代替人力,形成“面積變量——夯筑工具”的對應關系,并通過信息技術有效測算生土墻體各部分的密實度,并及時作出調整,從而提高夯實的有效擊打率,保證整個墻體的強度。

在生土建筑走向工業化的過程中,要避免“千城一面”。建筑營建應基于地理因素和歷史文脈兩大基石,使每座生土建筑都具有鮮明的地域文化特色,形成“百花齊放”之盛景。

3.3 性能提升

生土建筑在承載力、防水性和堅固性等方面與鋼筋混凝土建筑相差甚遠,推動生土建筑革新并向垂直維度發展需提升其性能。

在承載力方面,生土建筑承載力有限,目前以生土構件為主要承重結構的建筑最高為2層。出于對承載力的提升,可將生土結構與鋼筋混凝土結構結合,但鋼筋混凝土的應用勢必會影響生土建筑的生態性,材料造價的上升也不可避免,因此應辯證地看待兩者的結合。此外,可調整生土材料的內部結構及骨料級配,或加入高性能的環保材料,以提升生土材料的承載力。

在生土建筑防水性的提升上,要減少室外環境對生土材料的影響。生土建筑的防水性可從屋頂、墻體和墻腳等方面進行提升。屋頂可通過出挑的方式避免雨水沿墻面下流;墻腳可采用生土與石材結合的方式;為防止墻體被雨水沖刷破壞,可在其表面設計有規律的紋理,提高耐久性。

4 結語

生土作為生態材料,符合現代社會的價值取向,但生土材料及生土建筑的發展仍任重道遠,既需提升性能,又要提升使用者認可度,改變人們的固有觀念。本文從普適性提升、工業化轉變及性能提升等方面提出實現生土建筑傳承與創新的策略,剖析這一“天然混凝土”材料,挖掘其內在價值,探索具有中國特色的當代生土營建之路。