基于產教融合的“食品分析與檢驗”課程群建設探索

郭楠楠,孔欣欣

(鄭州科技學院 食品科學與工程學院,河南 鄭州 450064)

0 引言

“食品分析與檢驗”課程是食品本科專業的核心主干課程之一,通過該課程的學習,要求學生掌握食品分析檢測的基本原理及技術操作,使學生能獨立運用物理、化學等分析方法對食品的原材料、輔助材料、半成品及成品等進行分析測定并給出結果報告,同時要求學生能夠結合國家相關標準對檢測結果進行初步的判斷。以“食品分析與檢驗”為核心建設課程群,涵蓋“分析化學”“儀器分析”“食品安全快速檢測技術”等課程,通過這一系列課程的學習,為后續學生從事相關檢測分析類的工作奠定了一定的理論基礎。但是,如何能夠在有限的教學時間內讓學生掌握更多的理論及實踐知識、如何讓學生在畢業從事相關工作后還能夠有效利用在校學習的知識,這是探索的一個重要內容。而“產教融合、協同育人”則為進行課程改革提供了新的思路。

1 “食品分析與檢驗”課程群建設的現狀及存在的問題

課程群是以特定素養結構為目標,由若干門性質相關或相近的單門課程組成的一個結構合理、層次清晰、彼此連接、相互配合、深度呼應的連環式課程集群[1]。目前,關于課程群建設的探索比較多,但是關于“食品分析與檢驗”課程群建設的探討比較少見。因此,關于“食品分析與檢驗”課程群的相關聯課程的說法也不統一。

目前,“食品分析與檢驗”課程在講授時采用的模式多為“理論+實踐”這種簡單的模式,理論課程圍繞食品中的主要營養成分檢驗、感官檢驗、有毒有害物質檢驗、食品添加劑檢驗等內容,進行滿堂灌的教學,學生只能被動地學習接受這些不熟悉的內容,再加上課后沒有及時鞏固,期末考試之后知識忘記得差不多了。而實踐教學則根據不同學校的實驗條件,內容也基本上是圍繞理論課程而展開的一些驗證性實驗,學生能夠得到的鍛煉有限。

除此之外,由于“食品分析與檢驗”課程的特殊性,如何圍繞該課程設置關聯課程也是研究的重點,同時要兼顧課程的關聯度和企業對人才的需求。因此,以鄭州科技學院食品本科專業為研究對象,探索基于產教融合的課程群建設,也為食品分析與檢驗課程群的建設提供一些新的思路。

2 不同企業對食品專業人才的需求分析

2.1 傳統食品加工企業

隨著食品制造型企業的不斷進步升級,對食品專業人才的要求也越來越高,除了要求畢業生要具備扎實的理論知識基礎外,更重要的是要具備與企業相關的實踐操作能力,熟悉企業生產設備的基本工作原理及操作流程,了解食品制造型企業行業標準,同時還要具備一定的創新能力,能夠從事新產品的開發及推廣等相關崗位。這就為高校食品專業人才培養提出了更高的要求,單一的課內學習實踐已經滿足不了企業對人才的需求,需要結合相關企業對現有的課程進行改革重組以滿足企業的需要[2-3]。

2.2 新興第三方檢測企業

總體來說,我國的第三方檢測企業起步較晚,直到2003 年,質檢總局出臺相關文件,鼓勵和允許外資第三方檢測機構進入中國市場,自此,第三方檢測企業如雨后春筍般迅速發展。但是,第三方企業在迅速發展的同時,也暴露出許多問題,如企業規模偏小,90%以上的企業從業人員不足百人,承擔風險的能力相對較弱;企業的專業技術人員嚴重缺乏,大多數第三方檢測機構會從高校的食品、化學等相關專業進行人才引進,但這些遠遠不能滿足企業發展的需求;除此之外,高校食品相關專業的一些課程內容的設置與第三方檢測崗位的工作內容關聯有限。因此,在校企合作的基礎上,定向培養新興第三方檢測崗位所需要的人才就要求高校在課程內容的設置上進行相應的改革研究[4]。

3 基于產教融合的食品分析課程群框架構建

3.1 構建課程框架

結合企業需求及課程之間的關聯度,以“食品分析與檢驗”課程為核心,圍繞與該課程相關的前置課程及后續課程,構建課程群框架;同時,優化課程開設順序及課程開設內容。結合鄭州科技學院校企合作單位及特色訂單班建設的需求,同時征求主講教師的建議,先導課程“分析化學”開設在第3 學期,將原本開設在第4 學期的“儀器分析”課程調整到第5 學期,“食品分析與檢驗”“食品分析實訓”均在第6 學期開設,“食品安全與快速檢測技術”在第7 學期開設,同時結合訂單班建設需求,開設企業特色課程——第三方檢測崗位實務。

3.2 優化課程開設內容

(1) 優化“食品分析與檢驗”課程實踐內容及考試方案。在調查了第三方檢測公司對食品專業人才的需求后,任課教師對“食品分析與檢驗”課程進行一體化的教學改革,不再單獨拘泥于課堂的講授及課下實驗,以OBE 為理念,推行任務驅動式教學方法,用各類檢測任務驅動學生主動質疑、主動學習,并合理運用案例法、角色扮演法、討論法等教學方法開展理論課教學[5-6];在實驗教學上,不在單單地只是讓學生按照指導書進行實驗,而是結合第三方檢測企業的一般工作流程,從抽樣開始到樣品采集、樣品制備、檢驗試劑配制、檢驗操作到報告撰寫及結果反饋等各個步驟都要求學生全部參與,一方面加大學生的實驗參與力度;另一方面也使得學生更加深入地了解到每一份檢驗報告的產生過程,同時也加強了學生實踐操作能力,鍛煉學生分析問題、解決問題的能力,使得學生再進入第三方檢測企業后能夠更快地適應相關工作崗位。在考核方式上,不再是單一的一考定終身,而是采取多元化考核方式,理論考核+實踐考核+過程考核,綜合評定學生的學習效果。

(2) 依托現代化信息技術,提升學生學習興趣。“分析化學”“儀器分析”這些基礎性較強的課程,學生在學習的時候會認為與自己專業關聯性不大,因此普遍的學習興趣不大,大多數學生甚至只是為了應付考試而學習,在教學時,一方面要將學習這些課程的意義給學生講清楚;另一方面在教學時采用案例教學法,將這些基礎知識與食品相關知識關聯起來,提高學生的學習積極性[7-8]。例如,在“分析化學”中講到酸堿指示劑的時候,就可以以紫甘藍中色素為例,為學生演示在不同pH 值下顯現出來的不同顏色,提升學生的學習興趣;同時,在講解四大滴定時,除了基礎的理論知識外,重點要強調這些知識在食品中的應用,如食醋中醋酸的測定需要用到酸堿滴定、純奶中鈣含量的測定需要用到絡合滴定等。在“儀器分析”課程的教學改革過程中,重點采用案例分析教學法,緊貼食品分析相關熱點,以實際的食品分析實踐為案例進行教學改革[9]。例如,在講授分光光度計的原理及基本構造,就可以以食品中亞硝酸鹽含量的測定為例,參照相關國標,為學生講解儀器的基本構造及使用方法等;在講到原子吸收分光光度計時,可以結合時下熱點,如食品中的重金屬污染等問題,以此為切入點,講解原子吸收分光光度計的的工作原理、操作及應用等。

(3) 建設一門特色課程——第三方檢測崗位實務[10]。在與第三方檢測企業進行校企合作的過程中發現,僅僅依靠專業課程的改革還無法滿足企業對人才的需求,因此需要結合企業需求,建設新的特色課程來支撐第三方檢測企業的需求。

第三方檢測崗位實務課程開設在學生正式進入實習崗位之前,課程開設的目的是讓學生在出校門和進崗位之間有一定的過渡銜接,課程主要為學生介紹第三方檢測崗位的相關具體知識,通過該課程的學習使學生對即將接觸的第三方檢測崗位有初步的認識,幫助學生迅速轉換角色,進入實習狀態,為學生后續的崗位實習工作奠定一個良好的理論基礎。通過該課程的學習使學生能夠了解第三方崗位的工作流程,了解實驗室的質量管理體系及實驗室檢測流程,理解食品安全監督抽檢法規,掌握書寫食品檢測報告的方法及注意事項,了解實驗室相關安全常識,掌握食品安全監督抽檢市場抽樣作業實務操作,在課程結束后對第三方檢測企業的相關作業流程有一定程度的了解。

該課程的主講教師為第三方檢測公司相關部門的領導及有豐富的實際操作經驗的儀器負責人等,這些企業的人員均有著豐富的經驗,熟悉第三方檢測的相關流程,在課程內容的安排上也與第三方檢測密切相關,從采樣開始,每一步均由不同的講師為學生詳細講授,使學生能夠更加深入地了解第三方檢測企業的工作流程,為學生后續的崗位實習工作奠定一個良好的理論基礎。

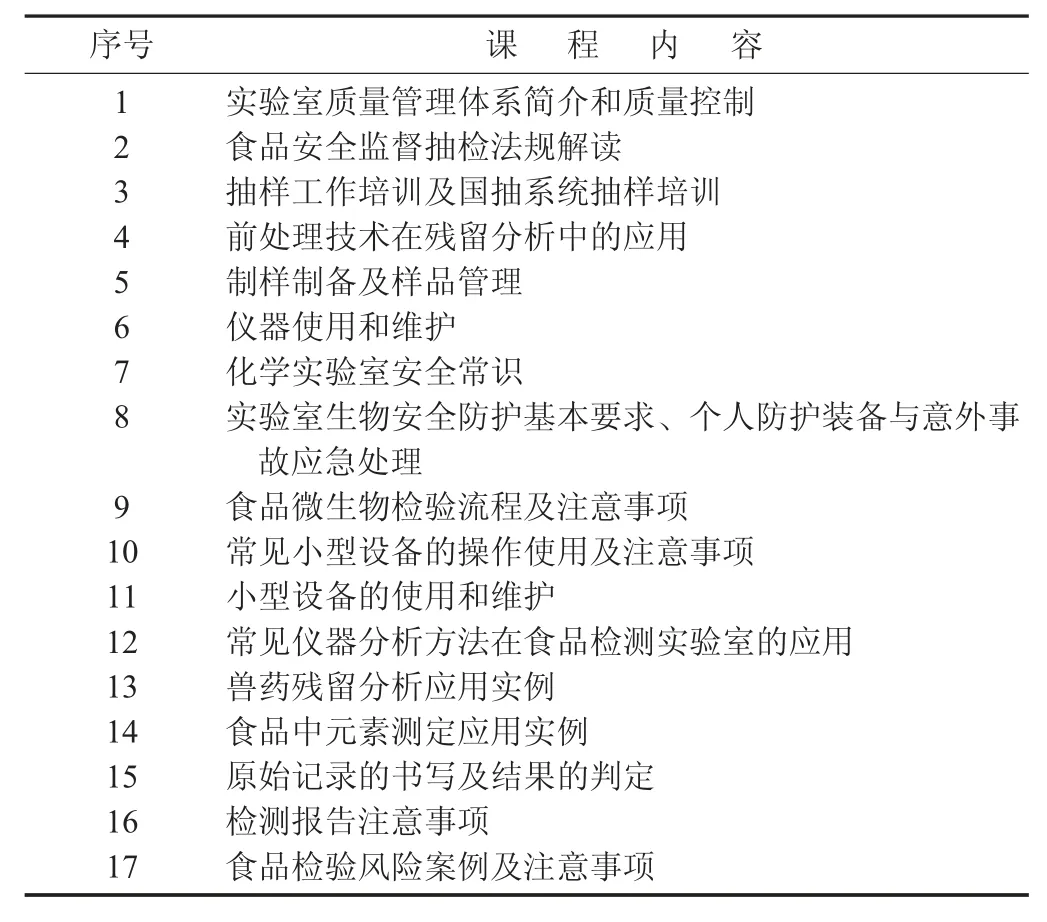

第三方檢測崗位實務課程內容見表1。

表1 第三方檢測崗位實務課程內容

4 結語

以“食品分析與檢驗”課程為改革的核心,創建課程群,輻射至其他相關課程,同時新建企業特色課程,校內校外多方聯動,充分考慮到校企合作單位的用人需求,使得學生在進入企業之前對自己將要參加的工作有一個大致的了解,一方面增長了學生的見識;另一方面可以使學生在進入企業之后更快適應工作崗位,完成角色的轉變。通過對企業進行調研,了解企業用人需求,基于產教融合在課程群建設過程中不斷探索新的教學方法及教學手段,將理論與實踐相結合,邊教邊練,提高了學生的實踐能力[11-12];同時,與企業結合,使得學生能夠切身體會真實的工作環境,不僅扎實了理論知識,也鍛煉了學生的實踐能力,為學生步入社會奠定了基礎,更進一步深化了學校應用型人才的培養。