建設(shè)性新聞的文本建構(gòu)與內(nèi)容生產(chǎn)

林麗

【摘? ? 要】以“積極”“參與”為核心特征的建設(shè)性新聞是全球媒體廣泛采用的報道形式。基于建設(shè)性新聞“公眾導(dǎo)向、方案導(dǎo)向、未來導(dǎo)向、行動導(dǎo)向”的理念,《中國青年報》的環(huán)境報道注重傳達積極情緒,促成問題的協(xié)商和解決;緊跟環(huán)保動態(tài),指導(dǎo)行業(yè)實踐;全面報道環(huán)境議題,提供多元視角;提供充足的背景信息,呈現(xiàn)事件全貌,避免輿論對立和極化。未來需要在協(xié)同生產(chǎn)、參與社會治理、中國語境下的故事講述三方面繼續(xù)發(fā)力,更加積極地承擔(dān)“解困者”“推動者”“倡導(dǎo)者”的角色。

【關(guān)鍵詞】建設(shè)性新聞;積極心理學(xué);中國青年報;環(huán)境報道

一、研究背景與理論基礎(chǔ)

建設(shè)性新聞的概念由西方業(yè)界首次提出,強調(diào)新聞報道的“積極性”與“參與性”,以推動社會問題的解決。我國的新聞實踐歷來以正面報道為主,重視媒體的輿論監(jiān)督和引導(dǎo)作用,與建設(shè)性新聞理念有一定的契合之處。當(dāng)前全球生態(tài)環(huán)境問題日益嚴(yán)峻。全球變暖、海洋垃圾污染、物種滅絕等公共議題雖然得到世界范圍內(nèi)的高度關(guān)注,但相關(guān)應(yīng)對舉措大都聲量大,行動少。《中國青年報》以“推動社會進步,服務(wù)青年成長”為辦報宗旨,在讀者尤其是青年群體中具有權(quán)威性和影響力。其對環(huán)境議題的關(guān)注能將公眾焦點聚集于此,從而引發(fā)全社會的討論并動員起廣泛的力量參與問題解決。本文通過對《中國青年報》環(huán)境報道的框架考察與內(nèi)容分析,探究該類報道的突出特點,具備哪些建設(shè)性新聞的核心要素以及仍需改進之處,以期為建設(shè)性新聞的本土研究和實踐提供參考。

(一)理論概述與概念界定:建設(shè)性新聞與框架理論

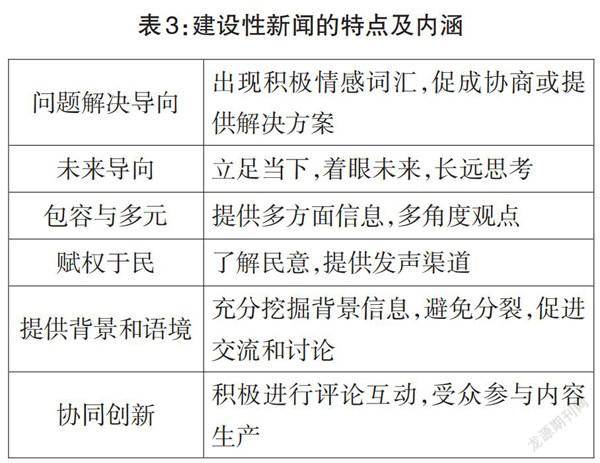

建設(shè)性新聞既是一種新聞理念和新聞報道樣式,也是一種在全球廣泛開展的新聞實踐。[1]其最初由西方新聞業(yè)界提出,旨在解決新聞業(yè)面臨的信息過載、用戶流失、生產(chǎn)困境等問題。原有的報道模式中負面、沖突的內(nèi)容過多,已經(jīng)不能滿足受眾的信息需求,因此亟需一種新的新聞模式來幫助新聞業(yè)留住受眾。此時有學(xué)者提出,新聞業(yè)應(yīng)當(dāng)借鑒積極心理學(xué)的做法,減少報道中的負面消極因素,同時忠于新聞業(yè)的核心功能,即“識別、觀測、描述社會問題”,[2]這種新的新聞形態(tài)也要具備“公眾導(dǎo)向、方案導(dǎo)向、未來導(dǎo)向、行動導(dǎo)向”四大特征。[3]中西方新聞業(yè)界在建設(shè)性新聞領(lǐng)域已經(jīng)進行眾多探索且積累了一定經(jīng)驗。學(xué)界也開展了相關(guān)研究,梳理了建設(shè)性新聞的歷史脈絡(luò)、相似概念、生成邏輯、主要特點與媒體實踐等內(nèi)容。建設(shè)性新聞具有問題解決導(dǎo)向、公民賦權(quán)、維持新聞的核心功能、積極情緒、記者參與和未來導(dǎo)向六大特征,[4]本質(zhì)是要助推新聞業(yè)“以積極的姿態(tài)推動社會進步,通過報道促進問題的解決和沖突的化解”。[5]本文采用學(xué)者唐緒軍提出的概念:“建設(shè)性新聞是著眼于解決社會問題而進行的新聞報道,是傳統(tǒng)媒體在新媒體時代立足于公共生活的一種新聞實踐或新聞理念”。[6]

框架一詞源自人類學(xué)家G·貝特森,由加拿大社會學(xué)家E·戈夫曼賦予新內(nèi)涵,即“人們用來認(rèn)識和闡釋外在客觀世界的認(rèn)知結(jié)構(gòu)”。[7]我國臺灣學(xué)者臧國仁認(rèn)為,框架理論是個人或組織對事件的主觀解釋與思考結(jié)構(gòu),符號的意義源于媒體與信源之間的互動,框架是處理信息的一種思維形式。[8]20世紀(jì)80年代,框架理論開始被引入到新聞傳播學(xué)研究領(lǐng)域,產(chǎn)生“媒介框架”和“新聞框架”的概念:前者即媒介機構(gòu)信息處理的組織框架,后者即媒體對新聞事實選擇性加工處理的建構(gòu)過程。大眾傳媒“采取集中的組織思路,通過選擇、強調(diào)、排除和精心處理等方式對新聞內(nèi)容提供背景,并提出中心議題”。[9]學(xué)者陳陽提出,框架分析存在三大研究領(lǐng)域,分別是新聞生產(chǎn)研究、媒體內(nèi)容研究和效果研究。[10]本文即屬于媒體內(nèi)容研究領(lǐng)域。

(二)框架理論視角下的環(huán)境報道

基于框架理論進行的環(huán)境報道研究主要分為兩類。一類為選擇某一媒體對其報道主題、報道體裁、版面位置、信息來源、情感偏向等框架類目進行長期的報道研究。黃河和劉琳琳分析了《人民日報》2003年至2012年的環(huán)境報道,發(fā)現(xiàn)其數(shù)量呈增加趨勢;突發(fā)報道的比重上升,并且更加注重社會對環(huán)境事件的評價;議題建構(gòu)以政策敘事為主,塑造了積極正面的政府形象。[11]另一類為選擇多家媒體對比其環(huán)境報道框架,分析差異背后的深層次原因。王子毅對比《紐約時報》與《人民日報》的哥本哈根氣候變化會議報道得出結(jié)論:二者在報道全球變暖危機和低碳生活的議題上是一致的,但都受到國家利益、新聞觀念和媒體性質(zhì)的影響,不利于全球性環(huán)保意識的形成。[12]

二、研究設(shè)計

(一)研究對象選取與樣本獲取

本文以《中國青年報》作為研究對象。其一,該報刊登的環(huán)境報道內(nèi)容豐富,樣本充足,涵蓋水體治理、生物保護、環(huán)保督察、行業(yè)低碳實踐、典型人物等多方面;其二,該報在我國讀者中享有廣泛聲譽,具有較高的影響力和知名度。

樣本來源為《中國青年報》官方網(wǎng)站,取樣時間范圍設(shè)定為2021年1月21日(全國生態(tài)環(huán)境保護工作會議在北京召開)至12月1日。通過逐期閱讀該時間段內(nèi)的相關(guān)報道,排除與生態(tài)環(huán)境相關(guān)度較低或完全不相關(guān)的報道,得到有效樣本87篇。

(二)框架類目建構(gòu)及編碼

參考學(xué)者臧國仁提出的高中低層次框架理論,本文從主旨概念層次、內(nèi)容建構(gòu)層次和文本呈現(xiàn)層次進行類目建構(gòu)和內(nèi)容編碼。

主旨概念層次包括:1.行動框架:報道內(nèi)容主體為社會各界的環(huán)保行動,政府出臺的環(huán)保政策、落實的環(huán)保舉措,典型的環(huán)保人物,國際環(huán)保會議等;2.問題框架:報道內(nèi)容主體為國內(nèi)外各地面臨的環(huán)境問題,如環(huán)境污染、生物入侵、資源枯竭等;3.成績框架:報道內(nèi)容主體為對各地環(huán)境保護工作成效的描述;4.監(jiān)督框架:報道內(nèi)容主體為對國內(nèi)環(huán)境保護不力情況的揭露;5.科普框架:報道內(nèi)容主體為環(huán)境保護知識。

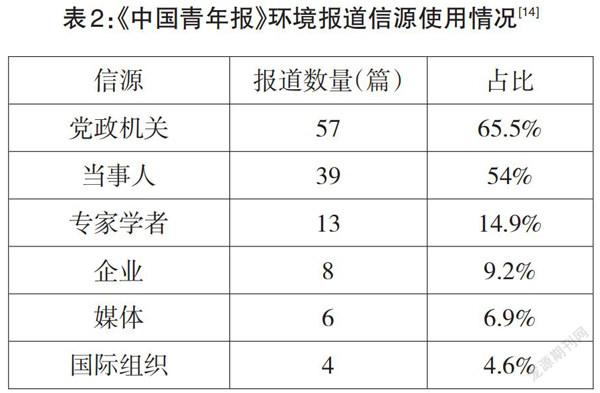

內(nèi)容建構(gòu)層次包括:文章數(shù)量、信源數(shù)量及性質(zhì)、報道體裁。文章數(shù)量即2021年1月21日至12月1日期間,《中國青年報》環(huán)境報道的數(shù)量變化。信源數(shù)量包括:信源數(shù)量≥3為多,信源數(shù)量≤2為少。信源性質(zhì)包括:1.黨政機關(guān)、2.國際組織、3.媒體、4.專家學(xué)者、5.企業(yè)、6.當(dāng)事人。報道體裁包括:1.消息、2.通訊、3.評論、4.深度報道、5.圖片新聞。

文本呈現(xiàn)層次包括報道版面與情感態(tài)度。報道版面[13]根據(jù)實際情況簡化為:1.要聞、2.國際、3.冰點、4.經(jīng)濟、5.其他。情感態(tài)度指文章整體的情感基調(diào),包括:1.正面、2.中立、3.負面。

三、研究發(fā)現(xiàn)

(一)《中國青年報》環(huán)境報道框架特點

在主旨概念層次,注重傳達我國的環(huán)保舉措和成效。87篇環(huán)境報道以行動框架為主,成績框架為輔,問題框架、監(jiān)督框架和科普框架較少。行動框架下的報道涵蓋生態(tài)治理、生物多樣性保護、清潔能源輸送、行業(yè)低碳實踐、典型環(huán)保人物、環(huán)保政策等,顯示我國環(huán)境保護的決心。成績框架下的報道多把生態(tài)治理成就與脫貧攻堅的歷史任務(wù)結(jié)合,展現(xiàn)建黨百年的歷史成就。問題框架下的報道點明國內(nèi)普遍存在的地下水局部超采、地下水污染、企業(yè)違法排污、農(nóng)村垃圾無害化處理等問題。監(jiān)督框架下的報道曝光了企業(yè)環(huán)保數(shù)據(jù)造假、政府治污拖延不見成效、敷衍應(yīng)對群眾舉報、為污染企業(yè)行方便等行為。這些內(nèi)容說明《中國青年報》注重向讀者傳達我國環(huán)境保護的進展,同時關(guān)注負面議題,具有全局視野。

在內(nèi)容建構(gòu)層次,重視環(huán)境議題,告知事實全貌。《中國青年報》環(huán)境報道的數(shù)量整體較多,平均每月8篇,說明其對環(huán)境議題的重視程度較高。相關(guān)報道使用最多的兩個信源是來自黨政機關(guān)的信息,如政府通知公告、信息公開平臺的報道,以及來自當(dāng)事人和當(dāng)事企業(yè)提供的信息,說明該報對新聞報道的客觀性和真實性有嚴(yán)格要求。相關(guān)報道中62篇為通訊,占比71.3%;消息和深度報道分別有9篇、8篇,位居其次;評論、圖片新聞和深度報道共8篇。相較于消息,通訊信息量更大,能清晰詳細敘述新聞事實的來龍去脈、前因后果,利于讀者了解相關(guān)事件的全貌并獨立作出判斷。

在文本呈現(xiàn)層次,凸顯環(huán)保價值,傳遞正面情緒。相關(guān)報道高度集中在要聞版,有68篇,占比78.2%,國際版、冰點版、經(jīng)濟版和其他版的數(shù)量居于其次。這種版面分布情況說明《中國青年報》把環(huán)境議題置于顯著位置,且報道視角不局限于環(huán)境保護與生態(tài)治理,能夠從經(jīng)濟民生、國際格局、科學(xué)探索等視角出發(fā),全面刻畫我國的環(huán)境動態(tài)與趨勢變革。就情感態(tài)度而言,樣本中64篇為正面傾向,占比73.6%;負面傾向12篇,占比13.8%;中立態(tài)度11篇,占比12.6%。正面傾向為主、負面和中立傾向為輔的格局說明中青報堅持以正面報道為主的方針和向真、向上、向善的精神指向[15],積極進行正面的輿論引導(dǎo)。

(二)《中國青年報》環(huán)境報道的建設(shè)性要素

學(xué)者Hermans L和Gyldensted C提出,建設(shè)性新聞的核心特點包括問題解決導(dǎo)向、未來導(dǎo)向、包容與多元、賦權(quán)于民、提供背景和語境、協(xié)同創(chuàng)新,[16]該觀點成為學(xué)界的普遍共識。結(jié)合我國建設(shè)性新聞的實踐,本文對這六個特點進行操作性定義,并以此為參考分析所選樣本的建設(shè)性要素。

1.問題解決方面,傳達積極情緒,促成問題的協(xié)商和解決

相關(guān)報道中有63篇傳遞出積極正面的情緒態(tài)度,其中又以行動框架和成績框架的正面報道最多。有研究表明,長期獲得積極訊息能幫助受眾減弱負面情緒的影響、促進心理健康、增強心理適應(yīng)能力。[17]《中國青年報》積極正面的報道基調(diào)起到了成風(fēng)化人、凝心聚力的作用,也有助于形成利于生態(tài)文明建設(shè)的良好輿論環(huán)境。相關(guān)報道同時介紹了歷年來我國應(yīng)對各種環(huán)境問題的措施,個別深度報道亦提供了未來的環(huán)保實踐方向。科普框架下的《零距離極端天氣頻發(fā),全球變暖加劇作怪》一文從河南特大暴雨的成因、極端天氣難以預(yù)報的原因,極端天氣多發(fā)的原因?qū)訉舆f進,文末落腳到最根本、最關(guān)鍵的解決措施“減少溫室氣體的排放”[18]上來,既普及了相關(guān)科學(xué)知識,又提供了建設(shè)性的解決方案。

2.未來導(dǎo)向方面,緊跟環(huán)保政策動態(tài),指明行業(yè)發(fā)展前景,指導(dǎo)行業(yè)實踐

使用行動框架的報道有9篇涉及國內(nèi)外的環(huán)保政策、意見和提案,8篇涉及環(huán)保會議、論壇及領(lǐng)導(dǎo)人講話,共占比40%。通訊《綠色低碳:中國幫地球降溫》指出我國在十四五期間為實現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型要完成的任務(wù);評論《實現(xiàn)碳達峰碳中和意義深遠》提出,我國碳達峰碳中和的行動路線需要政府“自上而下”的政策引導(dǎo)以及重點行業(yè)和企業(yè)“自下而上”積極制定碳達峰實踐表;[19]消息《創(chuàng)新治水機制,護航鄉(xiāng)村振興》《落實“河長制”,呵護水生態(tài)》傳遞了最新的環(huán)保政策。這些報道向社會傳達出國家治理生態(tài)問題的決心,也為公眾獲知政府決議、企業(yè)進行生產(chǎn)決策提供政策指引。

3.包容多元方面,全面報道環(huán)境議題,提供多元視角,平衡客觀

樣本中的深度報道與評論均有豐富的消息來源,包括黨政機關(guān)、國際組織、專家學(xué)者、企業(yè)人員、當(dāng)事人及其交際圈、其他媒體等。評論《格拉斯哥氣候大會:全球亟須一場關(guān)于“行動”的談判》中,作者引用了大會主辦方的通告、大會主席的發(fā)言、G20峰會官方宣言、德國之聲的報道、英美印等國參會人員的發(fā)言及相關(guān)政策協(xié)定內(nèi)容,為論點提供詳實的佐證,幫助讀者對當(dāng)前全球環(huán)境現(xiàn)狀形成獨立的思考和判斷。深度報道《涉案海龜背后的人心》中,記者采訪了解救海龜?shù)木瘑T、水族店老板、海龜買家、海洋館管理人員、檢察院和海龜救護保育中心工作人員等眾多當(dāng)事人,把涉案海龜?shù)馁徺I、解救、照護、放生,涉案人員的監(jiān)管與處罰全流程詳盡呈現(xiàn)。該報道跳脫了“傳統(tǒng)報道中秉持的‘官—民’‘富人—窮人’‘施害者—受害者’這類極化的二元對立框架” ,[20]調(diào)和了新聞事件中各方利益相關(guān)者的矛盾和沖突。

4.提供背景和語境方面,背景信息充足,呈現(xiàn)事件全貌,避免輿論對立和極化

該特點多見于問題框架下的報道。其中《“死了就往壩外扔” 無害化處理農(nóng)村推行難》一文,從主客觀原因兩方面解釋了村民隨意丟棄死畜垃圾的成因和問題解決的難點,沒有一味地批判該行為。既揭露了問題,又進行了正面的輿論引導(dǎo),從而避免對當(dāng)事人片面的批評與指責(zé),促使民眾廣泛參與到解決方案的協(xié)商與落實上來。另一篇《鯨魚又迷路了》從浙江臺州鯨魚擱淺事件本身出發(fā),分析其產(chǎn)生原因。雖然擱淺的原因并無定論,但多方證據(jù)都表明擱淺與海洋垃圾污染、噪音污染等人類活動密切相關(guān)。報道同時解釋了鯨魚的生態(tài)益處,如儲存二氧化碳、幫助地球降溫,鯨尸為深海物種提供養(yǎng)分等,最后又提及其他地區(qū)保護鯨魚的做法。這類報道不僅關(guān)注問題本身,還梳理了問題產(chǎn)生的來龍去脈,能夠避免由于信息缺失造成的對立與極化。

(三)《中國青年報》環(huán)境報道現(xiàn)存的問題

1.部分議題缺少長期關(guān)注,監(jiān)督跟進力度弱

6篇揭露企業(yè)環(huán)境數(shù)據(jù)造假、政府履職不力的監(jiān)督報道均為短訊。這些報道雖然措辭嚴(yán)厲,但對公眾質(zhì)疑的回應(yīng)以及對事件后續(xù)影響和潛在問題的挖掘相對較少,沒有進行持續(xù)性的跟蹤報道,難以形成長期的輿論監(jiān)督合力。

2.協(xié)同創(chuàng)新性不足,難以調(diào)動公眾參與內(nèi)容生產(chǎn)和互動的積極性

建設(shè)性新聞需要媒體廣泛了解民意,吸納公眾的參與和合作,尋求和維護話語共識。相關(guān)報道在議題整體上呈現(xiàn)出暖心化人的情感導(dǎo)向,但監(jiān)督性、啟發(fā)性較弱,缺少引導(dǎo)公眾參與討論、深入探索的切口。

3.信源使用高度集中,平衡性有所欠缺

87篇樣本中有57篇使用了黨政機關(guān)信源,39篇使用了當(dāng)事人信源,其他信源主體如專家學(xué)者、企業(yè)、其他媒體的引用相對偏少。政府和當(dāng)事者作為政策頒布主體、舉措落實主體和行動開展主體被主要呈現(xiàn),在此過程中的其他行為主體被淡化。一方面,《中國青年報》作為共青團中央機關(guān)報,對信源有嚴(yán)格要求。另一方面,在建設(shè)性新聞理念蓬勃發(fā)展的話語實踐下,吸納更為多元的信息和觀點也有著迫切的現(xiàn)實需求。

結(jié)語

雖然建設(shè)性新聞的概念最早由西方業(yè)界提出,但其“積極”和“參與”的理念在我國新聞實踐中早有淵源,也與我國媒體堅持正面報道為主、發(fā)揮輿論監(jiān)督作用的宗旨相吻合。《中國青年報》環(huán)境報道在遵循新聞核心價值的基礎(chǔ)上,通過積極中和消極、提供方案代替沖突失語的實踐起到了化解矛盾、解決問題、維持穩(wěn)定的功能,但仍需要更加積極地承擔(dān)“解困者”“推動者”“倡導(dǎo)者”[21]的角色。在宏觀層面,借助網(wǎng)絡(luò)和民眾的力量,重視協(xié)同生產(chǎn)。融媒體時代,新聞產(chǎn)制和傳播的主體空前豐富。《中國青年報》作為主流媒體要把握時代脈搏,利用社交網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)容聚合性和公眾的社會參與熱情,廣泛吸納民眾的合理意見,推出更有溫度和力度的建設(shè)性報道。在中觀層面,強化輿論監(jiān)督,參與社會治理,推進社會頑疾解決。堅持問題導(dǎo)向和客觀平衡的報道立場,采納多方信源、提供事件全貌;持續(xù)關(guān)注急難問題,做好跟蹤反饋,交代后續(xù)處理結(jié)果;充當(dāng)事件相關(guān)者、公眾與社會之間的協(xié)調(diào)者,切實參與解決方案的制定與實施。在微觀層面,立足我國語境,講好中國當(dāng)下的故事。不避諱問題的同時把握好價值尺度,從民生現(xiàn)實出發(fā),以積極的情感講述鮮活的個體故事,展現(xiàn)我國直面問題的決心,傳播中國聲音。

注釋:

[1]漆亞林,劉靜靜.建設(shè)性新聞的生成邏輯與現(xiàn)實困境[J].新聞與傳播研究,2019(S1).

[2]Karen McIntyre,Cathrine Gyldensted. Positive Psychologyasa Theoretical Foundation for Constructive Journalism[J].Journalism Practice,2018(06).

[3]Liesbeth Hermans,Cathrine Gyldensted. Elements of constructive journalism:Characteristics, practical application and audienc evaluation[J].Journalism,2019(04).

[4]徐敬宏,郭婧玉,游鑫洋,胡世明.建設(shè)性新聞:概念界定、主要特征與價值啟示[J].國際新聞界,2019(08).

[5][20][21]史安斌,王沛楠.建設(shè)性新聞:歷史溯源、理念演進與全球?qū)嵺`[J].新聞記者,2019(09).

[6]唐緒軍,殷樂.建設(shè)性新聞實踐:歐美案例[M].北京:社會科學(xué)文獻出版社,2019.

[7]E. Goffman (1974). Frame analysis:An Easy on the Organization of Experience.New York,Harper and Row,1974:21.

[8]臧國仁.新聞媒體與消息來源:媒體框架與真實建構(gòu)之論述[M].臺北:三民書局,1999.

[9]沃納·塞弗林,小詹姆斯·坦卡德.傳播理論:起源、方法與應(yīng)用[M].郭鎮(zhèn)之譯.北京:華夏出版社,2000.

[10]陳陽.框架分析:一個亟待澄清的理論概念[J].國際新聞界,2007(04).

[11]黃河,劉琳琳.論傳統(tǒng)主流媒體對環(huán)境議題的建構(gòu)——以《人民日報》2003年至2012年的環(huán)境報道為例[J].新聞與傳播研究,2014(10).

[12]王子毅.中、美媒體的環(huán)境報道框架分析[D].華中科技大學(xué),2011.

[13]根據(jù)版面內(nèi)容,本文把要聞版面、每日新聞版面和“奮斗百年路 啟航新征程”版面合并為“要聞版”,把創(chuàng)業(yè)版面歸入“經(jīng)濟版”,剩余版面合并為“其他”.

[14]相關(guān)報道信源均大于等于一個,故總百分比大于100%.

[15]漆亞林.建設(shè)性新聞的中國范式——基于中國媒體實踐路向的考察[J].編輯之友,2020(03).

[16]Hermans L,Gyldensted C. Elements of constructive journalism: Characteristics, practical application and audience valuation. Journalism,2019(04).

[17] Fredrickson, B. L. What Good Are Positive Emotions. Review of GeneralPsychology,2004(03).

[18]聯(lián)合國報告: 氣候變化加劇 極端天氣或更頻繁[N]. 中國青年報,2021-8-11.

[19]實現(xiàn)碳達峰碳中和意義深遠[N]. 中國青年報,2021-3-29.

(作者:中南大學(xué)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院文化傳播與文化產(chǎn)業(yè)學(xué)2021級碩士研究生)

責(zé)編:周蕾