江西東部走廊地形對邊界層風場及天氣的影響

鄭麗君,馬中元,黃京平,盧秋芳,洪 俊,王立志

(1.江西省氣象科學研究所,江西 南昌 330046;2.上饒市氣象局,江西 上饒 334000;3.中國科學院大氣物理研究所,北京 100029)

地形對邊界層風場及天氣的影響明顯,尤其是狹窄的走廊式地形,會加大風速和改變風向,從而影響到下游天氣變化。江西東部走廊地形就是其中的一種,它改變的風場(風向風速),對江西冷空氣、強對流、大暴雨和暴雪等天氣的影響比較明顯。因此,研究在江西東部走廊影響下各類天氣的特征對預警預報有指導意義。

不少專家在地形對邊界層風場影響方面進行了大量研究。何立富等[1]研究得出行星邊界層能量鋒區(qū)的加強,觸發(fā)中尺度對流系統(tǒng);地形對偏東氣流的抬升作用有利于暴雨的增幅。吳慶梅等[2]發(fā)現(xiàn)北京特殊的箕簸型地形和超大城市熱力環(huán)流對北京局地暴雨落區(qū)和強度有重要影響。劉裕祿等[3]、支樹林等[4]、徐明等[5]發(fā)現(xiàn)降水系統(tǒng)經過地形時,擾動加強、地形抬升導致降雨增幅甚至出現(xiàn)連續(xù)性強降水,暴雨與盆地地形位置有密切關系。趙玉春等[6]、池再香等[7]發(fā)現(xiàn)氣流在地形緩沖帶的爬升和向南繞流形成的氣旋性切變皆有利于對流暴雨的啟動和發(fā)展;在山脈的阻擋下,特殊地形使得垂直上升運動加強、維持。沈杭鋒等[8]喇叭口地形的收縮作用也加強輻合上升運動;受沿海和喇叭口地形影響形成的輻合線可以觸發(fā)強對流天氣。許東蓓等[9]、楊軍等[10]發(fā)現(xiàn)局地強對流天氣與復雜小地形對應地面抬升和水汽分布不均勻有關;太行山脈的地形繞流匯合為對流的發(fā)生提供動力條件。查書瑤等[11]、樊靜等[12]、謝芳等[13]、劉紅霞等[14]研究冷空氣大風活動特征、冷空氣與下墊面關系,以及冷空氣時空分布等。地形的峽谷效應對強天氣尤其是颮線天氣的影響十分明顯,崔強等[15]、高建平等[16]、李曦等[17]、唐秀等[18]、王宏等[19]針對地形對颮線和暴雨等強天氣的影響進行了分析。在暴雪方面,陳鮑發(fā)等[20]、張迎新等[21]通過江西3 次暴雪天氣過程和河北一次回流暴雪天氣過程分析,發(fā)現(xiàn)峽谷效應和喇叭口地形作用下的地形輻合,加強垂直上升運動,使冷空氣在山前堆積,氣流難以上升,是導致降雪中心在平原而不在山坡的主要原因。劉成等[22]、王周鶴[23]、廖菲等[24]利用風廓線雷達對高空風進行觀測,獲得垂直風場結構,并對廣東登陸的臺風邊界層高度進行研究。這些研究成果為指導本文研究,提供理論依據(jù)和參考。

地形千變萬化,對天氣的影響也各不相同。江西東部走廊地形對江西天氣的影響很少有研究涉及,上饒TWP8-L 風廓線雷達和SA 天氣雷達位于江西東部走廊之中,其位置對研究江西東部走廊地形對邊界層風場及天氣的影響十分有利。

本文使用上饒風廓線雷達和天氣雷達、地面自動站等資料,對江西東部走廊地形對邊界層風場及冷空氣、颮線、暴雨和暴雪等天氣的影響進行分析,試圖了解江西東部走廊風場對這些天氣的影響結果,為該地區(qū)開展相應的預警預報和氣象服務提供參考。

1 資料來源

資料的來源主要有:(1)地面風場資料來源于CIMISS 數(shù)據(jù)庫,地面自動站氣象要素顯示平臺,范圍包括江西及其周邊6 省市的地面觀測資料;(2)垂直風場資料來源于上饒TWP8 對流層風廓線雷達產品顯示平臺,上饒風廓線雷達位于江西東部走廊之中,對應東部走廊風場結構的研究十分有利;(3)雷達拼圖資料來源于江西WebGIS 雷達拼圖平臺,由江西6 部SA、2 部SC 和周邊6 省共16 部SA(SB)多普勒雷達組成,10 min 間隔,提供組合反射率CR產品、反射率因子Z1.5°產品、風暴跟蹤信息STI和雷電信息疊加等產品;江西WebGIS 雷達拼圖平臺還包含地面雨量、風場等自動站數(shù)據(jù);(4)衛(wèi)星云圖資料來源于手機短臨預報平臺(http://wx.weather.cn)云圖顯示平臺,云圖信息經過增強顯示,以示更好地表現(xiàn)較弱的云系;這個平臺還有雷達拼圖、雷電數(shù)據(jù)等產品顯示;(5)地形圖來源于谷歌網絡地形圖。

2 江西東部走廊與風廓線雷達資料

2.1 江西東部走廊

東部走廊位于江西東部浙贛鐵路沿線,鷹潭與浙江衢州接壤。東部走廊是一條狹窄的通道,北部是懷玉山脈,呈東北—西南走向,海拔500~1 817 m;南面是武夷山脈,由北向南呈彎曲狀走向,海拔多在1 000~1 500 m,主峰黃崗山海拔高達2 157.7 m,號稱“江西屋脊”,是江西山脈最高峰。

2.1.1 東部走廊狹谷效應

在東部走廊中,由于風向常保持一致,東北風或西南風,風速也常大于南北兩側山地。為體現(xiàn)東部走廊地形狹谷作用,有個定量指標,將東部走廊中的風速與走廊兩側山地風速進行對比,之間的差值達到一定程度,被認為東部走廊具有地形狹谷效應。由于單站風速代表性較低,選擇東部走廊、北部山地和南部山地各6 站點進行均值計算,合計18 站(圖1):(1)東部走廊6 站:衢州、江山、廣豐、上饒市、鉛山、鷹潭市。(2)北部山地6 站:開化、婺源、德興、樂平、萬年、余干。(3)南部山地6 站:麗水、云和、龍泉、蒲城、武夷山、光澤。

2.1.2 東部走廊狹谷效應計算

東部走廊狹谷效應風速計算分兩個部分:一是東部走廊6 站風速平均值W東;二是北部和南部12站風速平均值W北南。兩者差值就是東部走廊狹谷效應△W。

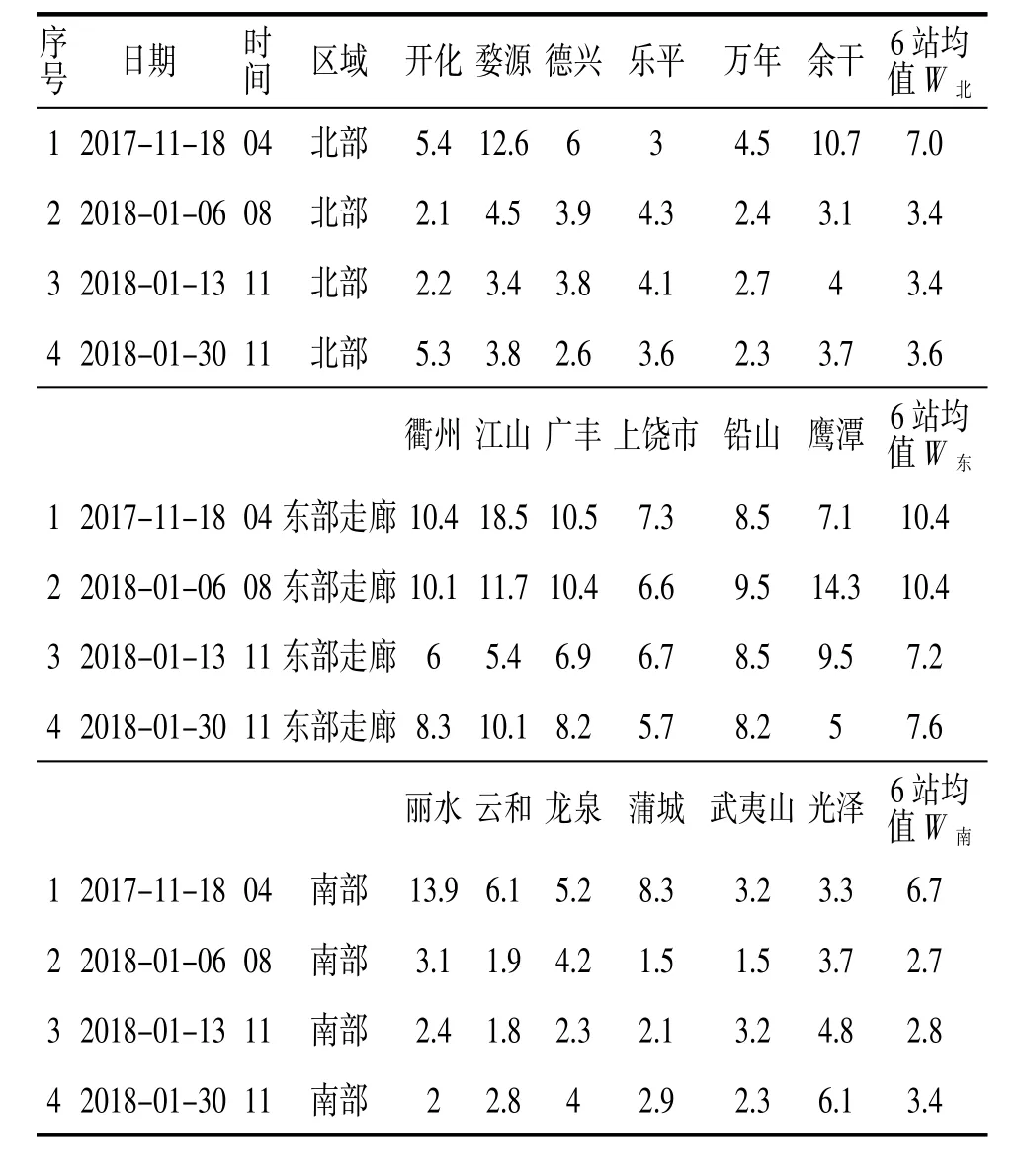

表1 江西東部、北部、南部風速/(m/s)

2.2 江西風廓線雷達

江西有3 部北京敏視達風廓線雷達,宜春和景德鎮(zhèn)為TWP3 邊界層風廓線雷達,上饒為TWP8 對流層風廓線雷達,上饒風廓線雷達位于江西東部走廊之中。

風廓線雷達可以探測到所在地上空(垂直)連續(xù)時間的風場、速度等要素,屬于“拉格朗日法”隨體描述;天氣雷達PPI 方式可以探測到不同方位和距離的目標物,屬于“歐拉法”空間描述。風廓線雷達使用一個垂直波束和具有15°夾角的4 個傾斜波束組成5 波束雷達探測,就像黑夜探照燈光束那樣垂直照射空中,光束直徑下面最小,越往上越大。以TWP3風廓線雷達為例:在100 m 高度上,波束直徑只有60 m;在3 000 m 高度上,波束直徑擴展到1.7 km。

中小尺度天氣系統(tǒng)形成的雷達回波,如:颮線回波帶、超級單體回波等回波系統(tǒng),經過風廓線雷達上空時,才能被風廓線雷達探測到而生成產品。風廓線雷達探測點是固定的,回波系統(tǒng)尺度越大越容易被風廓線雷達探測到,往往小尺度回波系統(tǒng)沒有經過風廓線雷達站點就會被漏掉。

根據(jù)馬中元等[25]、蘇俐敏等[26]對風廓線雷達資料分析,風廓線雷達的探測能力受到不同尺度天氣系統(tǒng)的影響。強對流天氣系統(tǒng),由于尺度較小,只有移動到風廓線雷達附近時才能被風廓線雷達探測到;而大暴雨等天氣系統(tǒng),由于尺度較大,覆蓋面較廣,影響風廓線雷達站點幾率要大。另一個方面,當回波系統(tǒng)距離風廓線雷達50 km 左右距離時,風廓線雷達的風場、垂直速度W、徑向速度Vr、信噪比SNR和大氣折射指數(shù)Cn2等參數(shù)都具有一定程度的反映。

由此可見,風廓線雷達探測能力因不同天氣系統(tǒng)尺度大小而產生影響。在風廓線雷達產品顯示中,信號達到飽和形成大值區(qū)或者“空洞”時,雖然數(shù)據(jù)有所失真,但往往預示著測站有可能出現(xiàn)強降水或強天氣。

3 東部走廊對四類天氣的影響

3.1 對冷空氣的影響

江西東部走廊對冷空氣的影響主要表現(xiàn)為地形狹谷作用,走廊內風向為東北風,風速增大并維持較長時間。選取4 次冷空氣大風過程,分別是2017 年11 月18 日、2018 年1 月6 日、2018 年1 月13 日和2018 年1 月30 日。計算東部走廊6 站風速平均值,以及北部和南部12 站風速平均值,從而獲得江西東部走廊狹谷效應△W。

風速計算分3 個部分:一是東部走廊6 站風速平均值;二是北部6 站風速平均值;三是南部6 站風速平均值。通過東部走廊狹谷效應△W計算公式,分別得到這4 次冷空氣的東部走廊狹谷效應△W為:3.55、7.35、4.10、4.10 m·s-1。

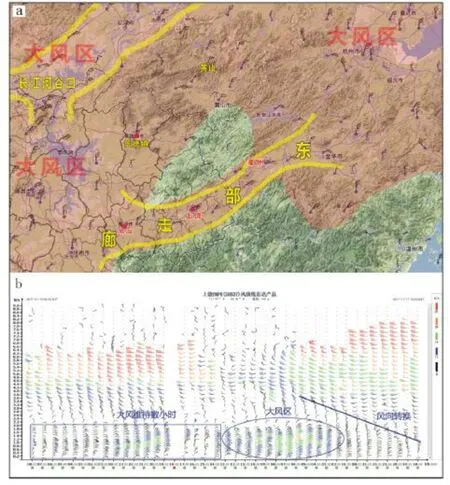

在2017 年11 月18 日04 時之前,浙江中部的偏北大風受山地的阻擋,形成分流,西支氣流通過浙贛之間東部走廊的影響,風向由偏北風或者東北偏北風轉為東北風,向西南方向影響江西境內,風速在山區(qū)阻擋、分流和轉向的作用下有明顯的減弱。圖2a 為11 月18 日04 時東部走廊風場分布圖,江西北部長江河谷口和鄱陽湖盆地為大風區(qū),浙江中部的偏北大風在東部走廊形成東風分流,直接灌入贛中平原;江西東部走廊由于峽谷效應改變冷空氣大風方向和增大風速。

上饒TWP8 風廓線雷達風場圖上(圖2b),11 月17 日18 時—18 日01 時,1 000~2 000 m 為低空急流(8~12 m/s 的東北風)和3 000 以上為高空急流(30~34 m/s 的西風),中層2 000~2 400 m 為過渡層。過渡層間風向雜亂,風速很小,低層與高層形成風向切變層。

圖2 2017 年11 月18 日江西東部走廊風場和上饒TWP8 風廓線雷達產品(a 為江西東部走廊風場分布,b 為17 日18 時—19 日08 時上饒TWP8 風廓線雷達風場產品)

18 日02—14 時,150~1 200 m 的東北風開始加大,且大風高度逐漸上升,一直伸展到1 800 m,中心風力增大到16~20 m·s-1;這是冷空氣灌入江西東部走廊后,由于峽谷效應引起的風速增加。11 月18日15 時后,低層大風經歷減弱、加強、再減弱并維持數(shù)小時。

在風廓線雷達產品圖上,江西東部走廊的地形作用使得偏北大風轉為東北風,由于狹谷效應,東部走廊區(qū)域的大風有明顯地加強且維持數(shù)小時。

3.2 對颮線天氣的影響

江西中部(贛中)颮線常伴隨著冰雹、雷暴大風和短時強降水的發(fā)生,對贛中地區(qū)影響較大。從湖南境內移進江西的南北走向的颮線,受到江西西部走廊地形影響,并進一步發(fā)展加強,形成弓狀回波帶。當回波帶移至江西東部走廊出口處時,回波帶中段會再一次發(fā)展加強、產生強天氣。例如:2019 年3 月21 日強颮線過程,東部走廊偏東風場與颮線產生的偏西大風發(fā)生輻合運動,導致颮線回波帶中段回波猛烈發(fā)展加強,再次產生冰雹、雷暴大風等強天氣,同時延長颮線回波帶的生命史。

2019 年3 月21 日07—08 時(圖3a),江西撫州以北局部和浙江衢州以東出現(xiàn)兩個極大風速大值區(qū),最大風速達28.4 m/s;這兩個風速大值區(qū)分別是颮線回波帶中段突出的強回波和北端孤立單塊強回波造成的。風場特點:(1)颮線回波帶帶來較大范圍偏西大風,鄱陽湖地區(qū)為偏北風,撫州以南為偏南風,江西其他區(qū)域為西北風。(2)江西東部走廊為東北風或偏東風,出口處在鷹潭附近。因此,兩股氣流在鷹潭附近形成有利于強天氣發(fā)展的輻合區(qū)。

圖3 2019 年3 月21 日地面極大風速、強颮線回波帶(CR)、上饒風廓線產品(a 為07—08 時地面極大風速分布,b 為07:30 雷達拼圖,c 為08:30 雷達拼圖,d 為20—21 日19 時上饒風廓線雷達風場)

07:30(圖3b),南北走向的颮線回波帶,移過萍鄉(xiāng)后,回波帶中段受到江西西部走廊(沿萍鄉(xiāng)、宜春、新余一帶)地形的狹谷作用,使得回波帶中段快速向前移動,從而形成弓狀回波,CR回波強度達到60~65 dBZ。弓狀回波帶的形成,主要與江西西部走廊地形和颮線回波帶前方不斷新生對流單體發(fā)生合并等因素相關。08:30(圖3c),當颮線回波帶移至東部走廊下風方出口處(鷹潭)附近,颮線回波帶產生的偏西大風與東部走廊產生的偏東氣流相匯合形成輻合區(qū),使得颮線回波帶中段回波進一步發(fā)展加強,弓狀回波的向前突出回波猛烈發(fā)展,中心回波強度達到70~75 dBZ,強回波面積增大,移動速度達到100~110 km/h,影響鷹潭、上饒南部地區(qū),出現(xiàn)大范圍雷暴大風和局地冰雹天氣。

由此可見,弓狀回波帶猛烈發(fā)展與東部走廊風場關系密切,東部走廊出口處輻合區(qū),使得颮線回波帶中段回波發(fā)展猛烈,從而造成大范圍雷暴大風和冰雹天氣。

分析2019 年3 月21 日上饒風廓線雷達風場資料,可以將此次強颮線過程垂直風場結構分為:過境前、過境時、過境后3 個不同時段(圖3d)。過境前:21 日05 時之前,風廓線雷達資料顯示該地區(qū)近地面層為西南風,3.0 km 以上出現(xiàn)20~24 m/s 的大風速區(qū);21 日05 時,600 m 以下東部走廊風向逐漸轉為偏東風,一直維持到22 時。過境時:09 時之前,低層為風隨高度上升的順轉即為暖平流,3 000 m 以上為西風向西南風逆時針旋轉為冷平流,這樣上冷下暖的溫度場配置為對流性天氣提供了良好的熱力條件。東部走廊前期在低壓倒槽區(qū),為強盛的西南氣流,將水汽自南向北往該地區(qū)輸送。09 時,近地面層風速加大,轉為東北風;10 時,颮線過境1 000 m 以下數(shù)據(jù)模糊,出現(xiàn)數(shù)據(jù)“空洞”。09—10時,颮線過境時,整層風場加大,風向變化不定,這是典型颮線過境時帶來的特征。過境后:11 時,隨著颮線的過境,對流系統(tǒng)的下沉氣流造成低層溫度降低,有冷平流,3 400 m 附近為24 m/s 的風速帶的下界。颮線過境后,1 600 m 以下東部走廊保持偏東風,一直到19 時。

綜上所述,在強對流天氣發(fā)生時,當東部走廊受浙江境內而來的東北氣流影響時,有自西南風向東北風的轉變,呈東北風,且后期有東北風的長時間維持。鄱陽湖地區(qū)為偏北風,而其他地區(qū)在西南暖濕氣流加強影響下,則會與東部走廊的東北風形成相對的輻合區(qū),為強對流天氣的發(fā)展加強提供動力支持,使得對流回波系統(tǒng)得以發(fā)展加強和維持。

3.3 對暴雨和大暴雨的影響

2019 年,江西出現(xiàn)6 次24 h 累計大暴雨過程,其中2019 年6 月5—6 日玉山211.2 mm 大暴雨正好在東部走廊之中。針對風廓線雷達6 種產品:風場、風矢量、垂直速度W、徑向速度Vr、信噪比SNR和大氣折射結構常數(shù)Cn2特征進行分析。

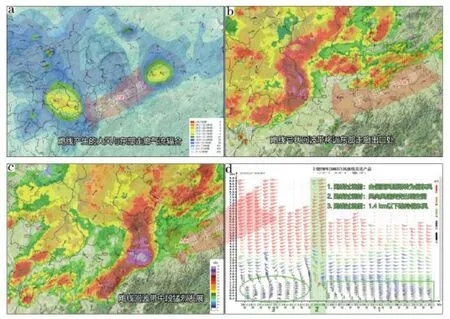

上饒風廓線雷達產品風場(圖4a)上,6 日00時,≥12 m·s-1的西南風最低高度從1 000 m 開始逐小時降低,05 時最低高度下降至邊界層400 m,隨后一直保持到13 時;代表高空動量的20 m/s 西風,從00 時開始逐步“下傳”,至10 時到達最低高度600 m,隨后12 時地面開始出現(xiàn)降水,并迅速加大。15—23 時,玉山開始分別出現(xiàn)28.2、32.7、15.9、44.6、46.8、40.1、12.2、28.4、12.7 mm 連續(xù)性短時強降水。

風矢量(圖4b)與風場相對應。邊界層的風(600 m 以下)受東北—西南向的江西東部走廊地形影響,6 日00—03 時均為一致的東北風或偏東風,04 時開始,受高空西南氣流影響,邊界層西南氣流加強,風向由東北風轉為西南風。在東部走廊地區(qū)全部轉為一致的西南氣流后數(shù)小時,該地區(qū)才出現(xiàn)明顯的降水天氣。

14 時,垂直速度W(圖4c)和徑向速度Vr(圖4d)由之前的0 m·s-1上升到4~6 m·s-1,垂直速度與徑向速度相一致。信噪比SNR(圖4e)為40~60 dB;大氣折射結構常數(shù)Cn2(圖4f)達到-12 m-2/3量級。

圖4 2019 年6 月5—6 日上饒TWP8 風廓線雷達產品(a 為風場,b 為風矢量,c 為垂直速度,d 為徑向速度,e 為信噪比,f 為折射指數(shù))

玉山大暴雨對應云圖上是中尺度對流系統(tǒng)MCS 結構,在江西WebGIS 雷達拼圖上發(fā)展初期是帶狀回波結構,后期發(fā)展為其南面是較強的對流降水回波帶,北面是寬廣的混合型降水回波。

江西夏季,東部走廊地形條件使附近地區(qū)前期熱力增溫有抑制作用,從而更加利于能量在該地區(qū)積蓄,直至午后能量積蓄達到一定閾值,沖破抑制屏障,能量釋放,對流性天氣在該地區(qū)得到爆發(fā),從而出現(xiàn)強的短時強降水以及大暴雨天氣。

由此說明,受東北—西南走向地形的影響,江西東部走廊地區(qū)常年為一致的東北風或偏東風。當南側西南氣流逐漸加強,且高空西南急流存在動量下傳,東部走廊地區(qū)的風向轉為西南風。在東部走廊地區(qū)全部轉為一致的西南氣流后,該地區(qū)才會出現(xiàn)大暴雨天氣。

3.4 對暴雪的影響

近8 a 江西出現(xiàn)3 次暴雪過程:2014、2016 和2018 年(冬季12 月—次年2 月),3 次過程雪深都達到暴雪標準(≥10 mm/24 h),其中2018 年12 月30日08 時—31 日08 時最大雪深達到20.0 cm(廬山)和20.0 cm(九江);江西東部走廊以南出現(xiàn)1~40 mm的降雪,尤其是撫州北部。

圖5 為2018 年12 月30 日暴雪過程中,江西三部風廓線雷達(宜春、景德鎮(zhèn)TWP3 風廓線雷達,上饒TWP8 風廓線雷達)的風場特征。

宜春TWP3 風廓線雷達風場特征:(1)3 km 以上為偏西或西南大風區(qū);(2)1.2 km 以下為弱偏東風區(qū);(3)1.2~1.8 km 為風向切變區(qū)(圖5a)。宜春地區(qū)在該次天氣過程中,有兩次偏東風到偏北風的轉換,分別是12 月30 日01 時和31 日11 時,說明地面冷空氣在以上兩個時間段加強,且南下影響該站。

景德鎮(zhèn)TWP3 風廓線雷達風場特征:(1)3 km以上為偏西或西南大風區(qū);(2)0.9 km 以下為弱偏東風或東北風區(qū);(3)0.9~1.8 km 為風向切變區(qū)(圖5b)。景德鎮(zhèn)站點受鄱陽湖平原地形影響,自冷空氣南下開始,風向均為一致偏北氣流,可以從偏北風風速的大小變化判斷近地面冷空氣加強影響。從景德鎮(zhèn)風廓線雷達風場中顯示,12 月30 日03—04 時有邊界層風明顯加強,甚至在04 時加強到12 m/s 以上,此時近地面冷空氣的加強對景德鎮(zhèn)附近的降雪有促進作用。

上饒TWP8 風廓線雷達風場特征:(1)3 km 以上為偏西風或西南大風區(qū);(2)1.2 km 以下為弱偏東風或東北風區(qū);(3)1.2~3.2 km 為風向切變區(qū);(4)風隨高度上升順時針旋轉,存在明顯垂直變化特征(圖5c)。處于江西東部走廊中間的上饒站則始終處于穩(wěn)定的東北氣流中。從冷空氣過程分析可以看出,東部走廊地區(qū)在冬季有冷空氣南下的天氣中,近地面始終受來自浙江的東北風控制,同時攜帶少量東面的暖濕氣流,并不受自鄱陽湖平原而下的冷空氣影響,不利于東部走廊地區(qū)產生大范圍的強降雪天氣。正因以上特征,江西東部走廊地區(qū)在冬季降雪天氣過程中,降雪量并不如贛北北部和贛北南部的撫州地區(qū)。而江西東部走廊地區(qū)兩側山區(qū)的降雪量明顯大于走廊內部地區(qū)。

圖5 2018 年12 月30 日01 時—31 日00 時江西3 部風廓線雷達產品(a 為宜春TWP3 風廓線雷達風場,b 為景德鎮(zhèn)TWP3 風廓線雷達風場,c 為上饒TWP8 風廓線雷達風場)

江西東部走廊在冬季降雪天氣過程中,由于近地面始終受來自浙江的東北風控制,同時攜帶少量東面的暖濕氣流,不利于降雪天氣,因此降雪量低于贛北北部和贛北南部的撫州地區(qū)。江西三部風廓線雷達具有3 個明顯特征:(1)3 km 以上為偏西風或西南大風區(qū);(2)0.9~1.2 km 以下為弱偏東風或東北風區(qū);(3)0.9~3.2 km 為風向切變區(qū)。其中上饒風廓線雷達還存在風隨高度上升順時針旋轉的垂直變化。

4 結論

通過分析江西東部述廊地形影響下的4 類天氣,得到以下結論:

(1)東部走廊狹谷效應以△W≥3.5 m·s-1作為閾值;風廓線雷達探測能力受到不同天氣系統(tǒng)尺度大小而產生影響。

(2)江西冷空氣在風廓線圖上的特征是高空風比較大,隨時間推移慢慢往下傳遞;冷空氣過境時地面風向有個轉換過程,由偏西風轉為偏東風;由于東部走廊地形的影響,冷空氣由東向西沿狹窄地形移動過程中,風速不斷加大,并形成局地低層大風區(qū),偏北大風轉為東北風,且大風減弱消失的時間有4~5 h 的延遲。

(3)江西颮線弓狀回波帶猛烈發(fā)展與東部走廊風場關系密切,東部走廊出口處輻合區(qū),使得颮線回波帶中段回波發(fā)展猛烈,造成大范圍雷暴大風和冰雹天氣。

(4)受東部走廊的影響,該地區(qū)經常為一致的東北風;當南側的西南氣流逐漸加強,東部走廊地區(qū)的風向轉為西南風后,該地區(qū)會出現(xiàn)大暴雨天氣。

(5)江西暴雪風廓線雷達特征:3 km 以上為偏西風大風區(qū);0.9 以下為弱偏東風區(qū);0.9~3.2 km 為風向切變區(qū)。