史海遺珠

——漫畫家郭士奇與《木蘭從軍》

孫 堃

[青島市美術館(青島市藝術研究院),山東 青島 266002]

一、郭士奇生平及創作

郭士奇(1914-2002),山東蓬萊人,原名郭煥文,曾用文若、文慶、文芳等十余個筆名,1914年出生于天津,后隨父母遷居青島,他是新中國成立之前青島知名的漫畫家,曾在北京、上海、青島等地報刊先后發表了近兩千余幅漫畫,在華東地區亦小有名氣;也是青島漫畫、木刻、水彩畫、油畫、美術評論的先行者,終身致力于美術教育。

他自幼喜愛繪畫,中學時代就讀于青島鐵路中學,受教于山東老一輩畫家孫沾群,1934年曾在上海新華藝專以“旁聽生”身份學習一年。此后回到青島,他和后來被譽為“紅色音樂家”的李劫夫共同主持青島民眾教育館的“藝術研究會”活動,并在李劫夫影響下學習、創作木刻、漫畫。1935年,他畫的諷刺希特勒撕毀凡爾賽條約的漫畫首次刊登于青島《正報》,后被該報聘為漫畫記者,隨后他開始向上海《時代漫畫》等報刊投稿,正式走上了以漫畫創作謀生的道路。1936年正值全國漫畫、木刻運動的鼎盛時期,郭士奇和李劫夫漫畫作為青島僅有的入選作品,參加在上海舉辦的“第一屆全國漫畫展覽會”。

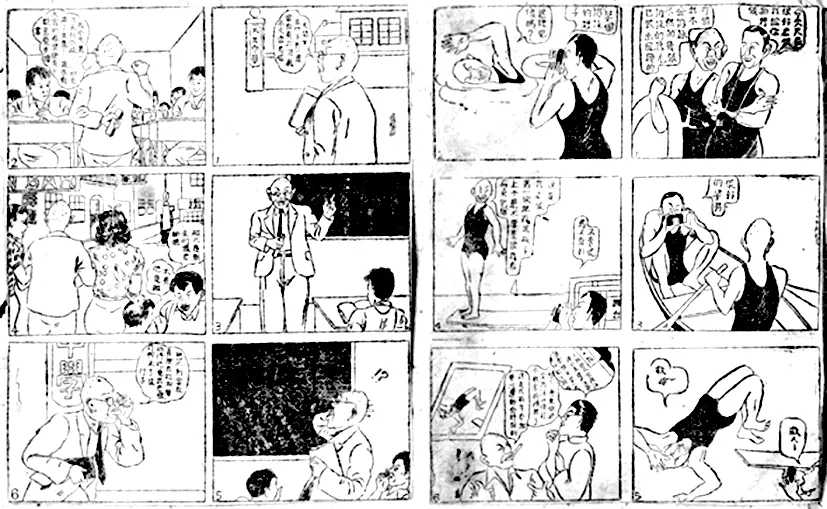

1938年2月,青島再次淪為日偽政權占領地,由于當局對報業的嚴格管控,青島市面上原有的報紙紛紛停刊。失業后的郭士奇短暫擔任臺東鎮小學美術教員后輾轉于豐灤等地謀生,1944年回到青島先后就職于黃臺路小學、臺西區西鎮小學。在此期間,在不甚寬松的政治環境下他創作一些反映社會生活、諷刺人性鄙陋的作品,如《張禿子畫傳》系列,以“張勝利”為名塑造了一個略有斑禿的小市民形象(圖2);他的《都市人物速寫集》系列(圖3),以細節處的視角和詼諧的筆調,諷刺了畸形政治統治下都市小市民的病態生活,這時期他創作題材從金融通脹、民生困頓到國際政治、反日反法西斯的方方面面。

圖2 《張禿子畫傳》1944年

圖3 《誰抬高物價》20世紀40年代

1945年他受到豐子愷《阿Q正傳》插圖啟發,開始創作漫畫《阿Q畫傳》,最初發表在青島《新民報》,幾期后由于嚴苛的輿論管控被停載。同時期他因創作了一幅諷刺日偽政府配給制度的漫畫幾乎被捕,此后他的漫畫作品不被該報刊用。

1945年8月,國民政府收回青島。是年10月郭士奇經人介紹就職青島一中教授國文和美術,隨著社會和家庭生活的穩定,郭士奇迎來了他漫畫創作的高產階段。1946年暑假,他一鼓作氣完成此前醞釀已久的《阿Q畫傳》并由青島愛光社發行出版,此后兩年接連創作完整漫畫畫本《木蘭從軍》和《水滸傳》人物集。

中華人民共和國成立后,郭士奇以積極的態度迎接新的生活。1950年春,青島市文聯籌委會第二次會議上成立青島美術工作和協會籌備委員會,郭士奇作為后補委員入選。這時期他嘗試過幾次命題漫畫,如根據女工黃孝美、關榮入黨的事跡創作的《苦孩子找著了親人》等,但他很快發現所擅長的譏諷鞭策并不適應社會語境的新變化,之后他逐漸改變工作重心,從漫畫創作到美術教學。1952年他擔任青島一中美術教研組組長,積極參與新美術課程的設計和教材編訂,發掘有天賦的學生,悉心培養,學生中王文芳、徐立忠、唐鳴岳、劉遠智等日后成為知名畫家。

至于他的創作熱情保留在私下的水彩畫寫生中。他早年學習英國水彩,長于鉛筆淡彩的繪畫方法,自學生時代就有以淡彩寫生記錄生活日常的習慣,曾于1932年用淡彩寫生的方式記錄隨同孫沾群所帶領鐵路中學旅行團的嶗山之行。20世紀50年代,他的水彩風景作品多次入選省市美術作品展覽。淡彩寫生水彩畫以私語的形式貫穿了郭士奇的一生,直至2002年去世前。至今保留下來的淡彩寫生有800余幅,記錄其一生所見證的城市的發展變遷。

郭士奇的繪畫建樹也體現于國畫創作,1960年他根據嶗山北宅的農村生活所做《農忙時節》入選當年山東省美展。1974年起更是同多年摯友國畫家赫保真系統學習國畫,1977年,和赫保真、戴林、任光庭、王維堯等七人組辦青島市國畫研究會期間,所作巨幅中國畫《躍進橋新貌》曾入選山東美展。

除此之外,他更多的藝術才能體現在和美術相關的各種工藝上,在50年代的中學美術課程設置上,郭士奇應青島紡織工業的發展需求開設圖樣設計課。1972年他主持設計青島火車站出口迎接西哈努克的吉祥物(20米長巨型鯉魚),他也為青島48中學高中數學教師骨干班培訓機械制圖課。1982年76歲高齡時還應嶗山華嚴寺修復工程指揮部邀請,依據多年積累的速寫稿繪制了華嚴寺主體殿內部結構工程圖紙。

二、郭士奇的漫畫連環畫

在郭士奇的創作生涯中,幾部漫畫連環畫是可視為他漫畫創作的重要代表作品。

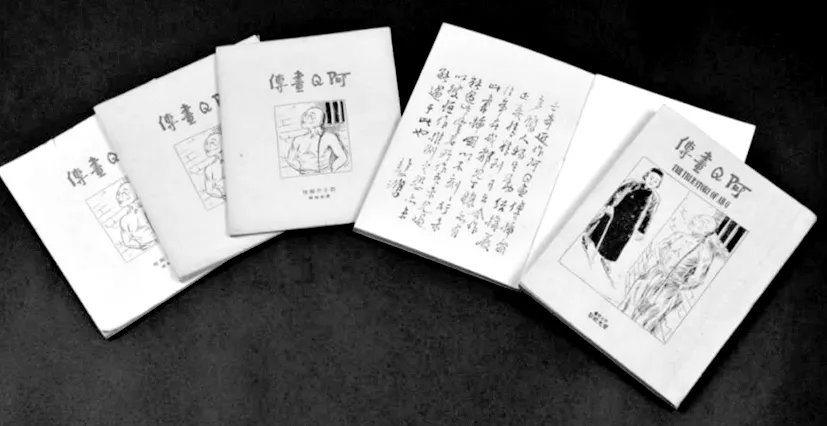

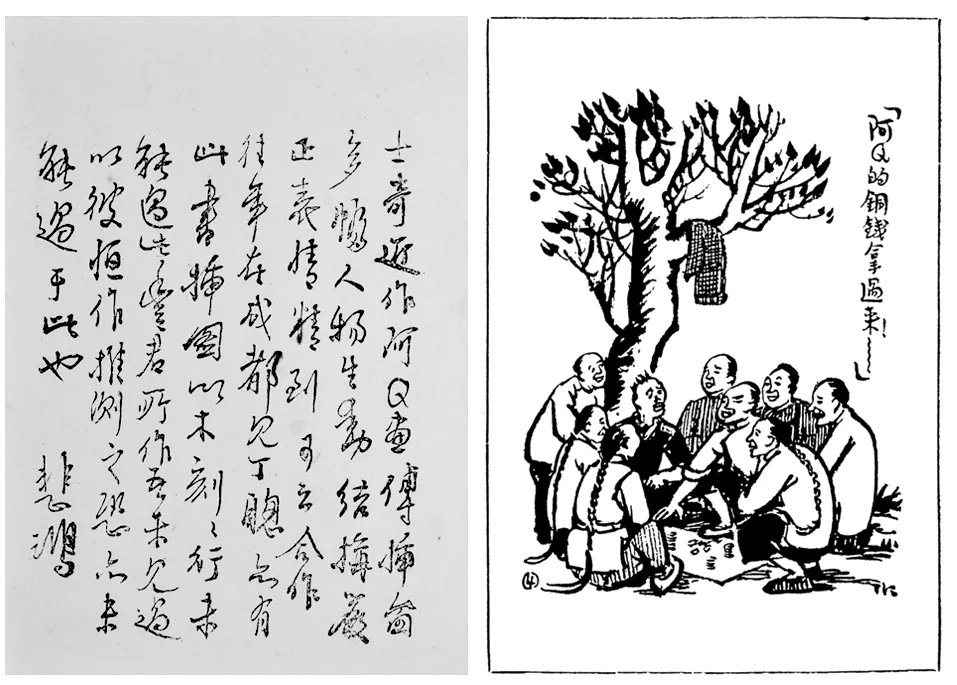

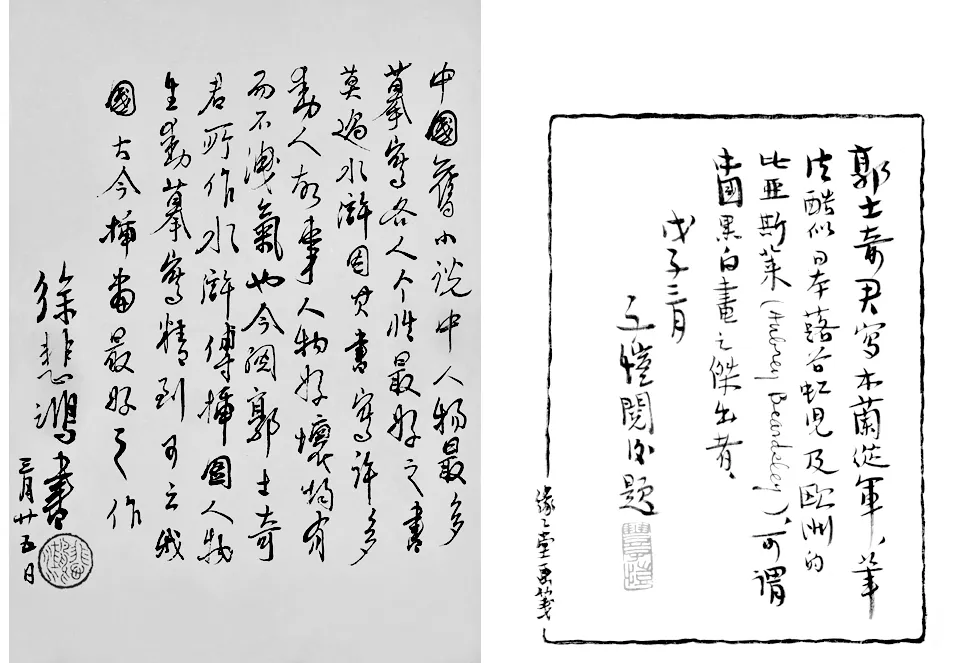

其中最為人稱道的是1946年完成的《阿Q畫傳》(圖4),徐悲鴻在給《阿Q畫傳》題的序言中稱贊到:“士奇近作阿Q畫傳插圖多幅,人物生動,結構嚴正,表情精到,可云合作。往年在成都見丁聰亦有此書插圖,以木刻刻行,未能過此。豐君所作吾未見過,以彼恒作推測之,恐亦未能過于此也。悲鴻。”(圖5)

圖4 《阿Q畫傳》青島愛光社1946年初次出版1950年再版

圖5 徐悲鴻為《阿Q畫傳》題寫序言 圖6 豐子愷《阿Q正傳》插圖

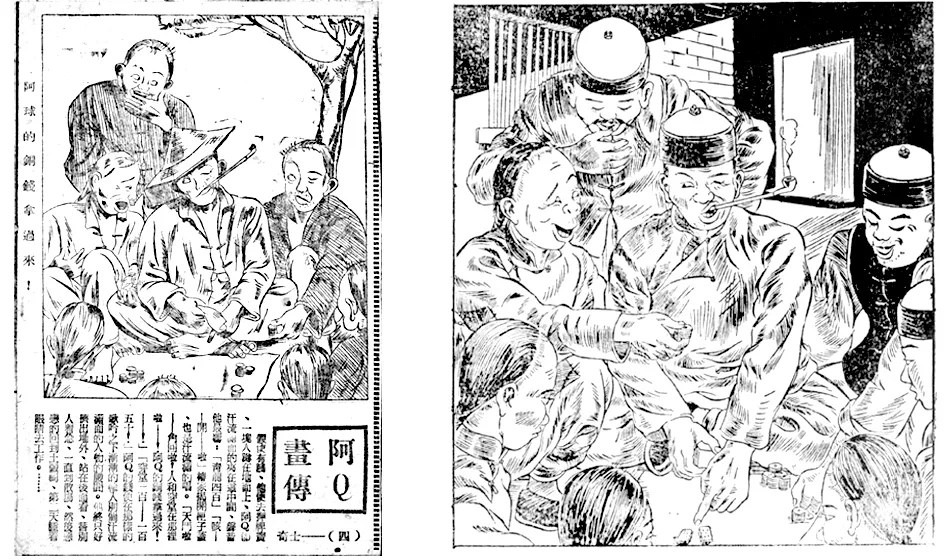

徐悲鴻所言“豐君”豐子愷,作為魯迅先生阿Q形象的第一位創作者,也為郭士奇的《阿Q畫傳》題了字。而郭士奇《阿Q畫傳》漫畫的創作靈感正是來自于豐子愷《阿Q正傳》插圖(圖6)。從發表于《新民報》的兩幅《阿Q畫傳》的早期創作來看,郭士奇對豐子愷版本有明顯的學習和借鑒,而1946年再次創作時加入更多自己對生活的理解,對阿Q進行再一次的創造。如圖所示,在“阿Q押牌買寶”一場景的描寫上,豐子愷描繪了在田間地頭處聚賭的場景,這個場景也被郭士奇在初次創作中借鑒(圖7),但在1946年的再次創作中,郭士奇把阿Q安排到室內賭場(圖8),更符合郭士奇城市生活的人生經驗。

圖7 郭士奇《阿Q畫傳》1945年 圖8 郭士奇《阿Q畫傳》1946年

豐子愷的作品帶有畫家自身氣質中的儒雅、淡然和書卷氣,因此在阿Q形象的塑造上缺少魯迅文字中的犀利和辛辣,這也是當時左翼評論家所不滿的,后來丁聰所做《阿Q正傳》插圖更是以豐沛的才情,用線條的形式把劇情中的戲劇感傳達得淋漓盡致。人物形象刻畫上,郭士奇版本阿Q則更貼近底層人物的真實形象:在他的筆下,鄉下短工的阿Q有結實肌肉線條,“三角眼、大鼻子、厚嘴唇、大板牙,短衣幫的打扮有幾分卑怯,滿臉的橫肉帶幾許流氣”。郭士奇所做阿Q形象粗礪猥瑣,卻生動鮮活,在當時被徐悲鴻贊譽“人物生動,結構嚴正,表情精到”,因此也被當今的研究者稱為“豐子愷重神似,郭士奇重形似”。

1947年,郭士奇相繼又完成了《水滸傳》人物集和《木蘭從軍》兩部畫作。其中《水滸傳》人物集畫共50多幅,郭士奇依舊邀徐悲鴻為之題寫序言,徐悲鴻見畫稿后贈序稱贊到:“中國舊小說中,人物最多,摹寫各人個性最好之書,莫過水滸。因其書寫許多動人故事,人物好壞均有而不泄氣也。今閱郭士奇君所作《水滸傳插圖》,人物生動,摹寫精到,可云我國當今插圖最好之作。”(圖9)

圖9 徐悲鴻為《水滸人物》題寫序言 圖10 豐子愷為《木蘭從軍》題寫序言

同年12月,郭士奇根據南北朝民歌《木蘭辭》完成了漫畫《木蘭從軍》。《木蘭從軍》由豐子愷題寫序言,他贊稱到:“郭士奇君寫木蘭從軍,筆法酷似日本蕗谷虹兒及歐州的比亞斯萊,可謂中國黑白畫之杰出者。”(圖10)

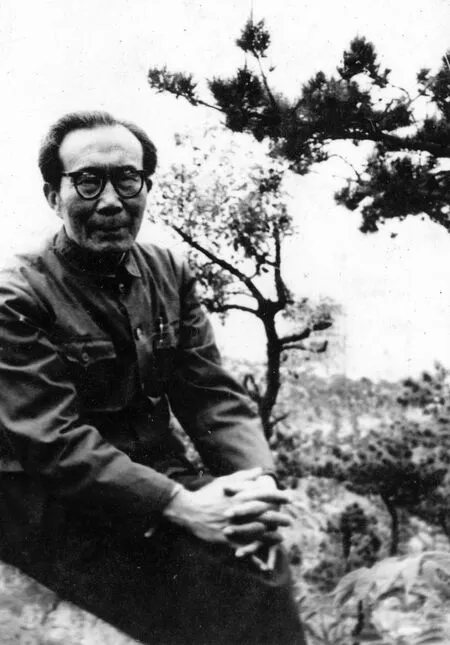

圖1 1983年9月19日,郭士奇先生浮山寫生行留影

然而令人惋惜的是,郭士奇嘔心力作的這兩部組畫作品最終未能面世。時逢亂世,《水滸傳》人物集在寄往上海謀求出版的過程中散失,1947年物價亂漲,通俗美術的市場預期難料,《木蘭從軍》也未及付梓。

時至20世紀80年代在文化藝術史料的征集過程中,有學者從郭士奇處再次發現他創作的《木蘭從軍》,并意欲出版,卻囿于各種原因終未能達成。中國共產黨十八大以后,對城市文化的發掘和梳理,讓郭士奇其人、其作再次展示在世人面前。青島當代藝術文獻中心、青島文化研究院分別于2013年、2016年梳理郭士奇的藝術生涯,展出其鋼筆淡彩、漫畫、插圖等作品以及藝術文獻,其中包括尚未發表于公眾的《木蘭從軍》,2020年在郭士奇之子郭明華的無私支持下,青島文化研究院將《木蘭從軍》(圖11)全稿32幅以云展覽的形式展出,得以讓這部創作于73年前的漫畫作品全貌展現于觀眾。該作人物刻畫活潑生動,故事敘述連貫流暢,不僅顯示郭士奇在漫畫創作方面的成就,也顯示出他對此中國傳統藝術母題的時代化解讀。

圖11 郭士奇 漫畫連環畫《木蘭從軍》 1946年

三、“木蘭從軍”的歷史版本和故事演變

“木蘭從軍”是我國古代文藝創作的傳統母題,在詩歌、戲劇、白話小說、繪畫等不同藝術種類中各有大量作品,其故事雛形的最早出現是北朝民歌《木蘭辭》,之后很長一段時間內“木蘭從軍”的故事情節沒有進一步發展,唐、宋、元各朝代皆以詩歌形式表現《木蘭辭》所記載的敘事,以闡釋和抒情為主。至明代,徐渭的雜劇《四聲猿·雌木蘭從軍》開始了對“木蘭從軍”故事的豐富和演繹,后世流傳的京劇和豫劇版《花木蘭》正是脫胎于此,明清兩代白話小說的流行讓“木蘭從軍”的故事發展出更多的橋段和結局。

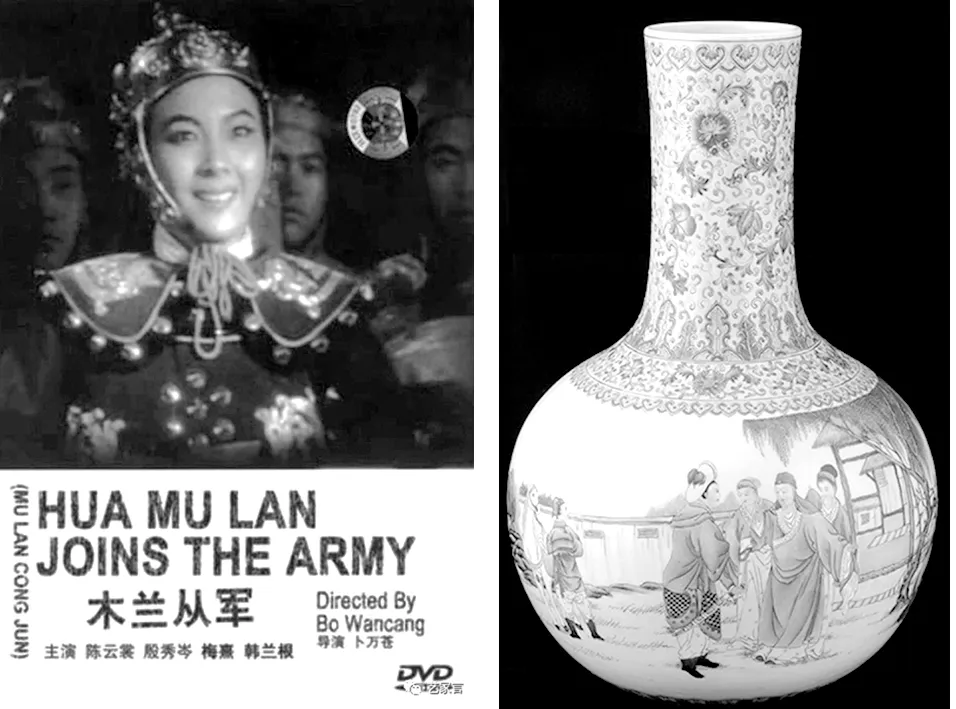

至20世紀上半葉,“木蘭從軍”一度成為戲劇、戲劇改編的“熱門IP”,僅在20世紀20年代,就有梅蘭芳、胡珊、李旦旦先后在銀幕中塑造了不同的花木蘭形象,而影響最為深廣的當屬1939年歐陽予倩編劇、卜萬蒼執導、陳云裳主演的電影版《木蘭從軍》。這部電影于上海上映,由于電影中強烈的忠孝情節和抗戰意識引起了“孤島”文化界的強烈反響,影片創連映85天的票房紀錄。這種熱度持續到40年代,一時間圍繞“木蘭從軍”改編的各劇種劇目共有10部之多。在這樣的文化背景下,郭士奇創作《木蘭從軍》時,在故事架構上已經有大量可借鑒的腳本。

這些故事版本由于歷史背景的不同,發展出不同的故事結構。北朝民歌《木蘭辭》講述了少女木蘭擔憂年邁父親不能忍受兵役之苦而替父從軍,而后回到家鄉轉回女性身份的故事。在早期文學創作中,一直延續這條含糊的故事脈絡,詩歌對劇情的描寫重點在木蘭出征前的準備和回鄉后的換裝,強調“雌雄莫辨”,至于木蘭如何在戰爭中取得戰功等則以“將軍百戰死,戰士十年歸”一筆帶過。而在元代之前的文學作品也基本延續了這條故事脈絡,如唐白居易的“怪得獨饒脂粉態,木蘭曾作女郎來”和宋劉克莊的“出塞男兒勇,還鄉女子身”。

徐渭雜劇豐富了《木蘭辭》的故事敘事,他的《四聲猿·雌木蘭替父從軍》在《木蘭辭》講述的“男扮女裝”“替父從軍”“為國立功”的主要事件外加入了更多具有歷史感的情節,如他根據明代風俗加入了“放小腳”等。此外,為了推動劇情發展和塑造人物的需要,他加入了“自幼隨父習武”以及豐富了戰爭中的故事情節。徐渭為了把花木蘭塑造成為一個有勇有謀,在智力、武力和勇氣都超過一般戰士的豪杰人物,在劇情中安排了花木蘭率軍打敗敵軍并擒拿敵首皮豹子獲戰功的橋段。最后,花木蘭回鄉和家人團聚,也被徐渭發展出和校書郎王郎喜結姻緣的結局。

而這個思路成為日后眾多木蘭從軍故事改編的底層邏輯,在明清各種演義小說中,在木蘭的情感故事上又演繹出“義結金蘭”(《隋唐演義》)、“女駙馬”“二女共嫁”(《北魏奇史閨孝烈傳》)等,但終歸離不開智勇斗敵和最后完婚的故事情節。至歐陽予倩的《木蘭從軍》也延續了喜結良緣的劇情,只是更接近一個現代故事。歐陽予倩豐富了“智勇斗敵”的情節,編排出花木蘭裝扮成異族婦女,和下屬劉元度假扮夫妻深入敵軍領地獲取情報的情節,以及花木蘭識破奸臣詭計被命為主帥的情節。作為故事的主線,劉元度和木蘭兩人通過共同抗擊敵人從同袍情發展成為戀情,從而把傳統戲文中的媒妁婚約變成了現代戀愛中的志趣相投。

四、郭士奇《木蘭從軍》的敘事構思

連環畫的特點是通過連續的畫面敘述故事,盡管郭士奇的《木蘭從軍》沒有保留下相關的配文,但畫面內容連續、完整,可以看出并非僅為《木蘭辭》的視覺化再現,而是借鑒了戲劇、電影的劇情改編,講述了一個人物生動、情節豐滿的故事。

對比這32幅圖畫,能看出借鑒歐陽予倩電影版《木蘭從軍》的痕跡,而1944年郭士奇在青島中山路中國劇院繪制海報的經歷,也讓他有可能接觸到這部風靡一時的影片。如電影中一開場就有花木蘭射大雁、舞劍的橋段,郭士奇《木蘭從軍》圖③、④也描繪了相似的情節;此外,電影中異族的形象、朝中文臣的裝扮都和電影中相似。

電影和戲劇是通過動態畫面和人物對話推動劇情發展和塑造人物形象,而繪畫則需要在一個畫面中凝聚更完整的場景。因此,郭士奇在畫面處理上顯示出獨特的匠心。比如,電影塑造少女木蘭的頑皮天性采用了偷偷出去打獵和受父親的責備的情節,而郭士奇則通過圖⑨描繪木蘭從窗外向室內探頭偷聽父母交談,從而表現出木蘭天真活潑的少女形象。而在最后戰勝敵人的場景中,郭士奇通過高聳巍峨的山峰渲染了戰場的氣氛,表現木蘭戰勝的畫面是用敵人跪地求饒的畫面,這些都是電影中所沒有的。

五、郭士奇的木蘭形象

要創作一個漫畫連環畫作品,首先要考慮的是其中的人物形象,不同于阿Q形象有丁、豐二人作品的珠玉在前,漫畫《木蘭從軍》并沒有可以參考的時代版本。盡管場景上和電影《木蘭從軍》有相似之處,但在木蘭形象最主要的戎裝裝扮上和電影截然不同。電影中服飾參考了同時期京劇刀馬旦所穿“改良靠”(圖12),這是最早由周信芳所創,將傳統的內穿靠、外穿官衣的戲服變成上衣下裳的著裝,行動更為便捷,并非郭士奇《木蘭從軍》中繁縟的甲胄裝束。

圖12 1939年《木蘭從軍》電影 DVD封面 圖13 民國仿乾隆制粉彩木蘭從軍天球瓶鎮江市博物館藏

同樣,郭士奇的木蘭戎裝形象也并非來自傳統繪畫。作為傳統繪畫母題的“木蘭從軍”的戎裝形象大致延續了一個相近的樣板,如鎮江市博物館藏民國仿制“乾隆制粉彩木蘭從軍天球瓶”上的木蘭(圖13),頭戴范陽笠、圍領巾,披貉袖著裙甲,一身宋代士兵裝扮,這個版本的服飾從清人費丹旭到海派名家任伯年所繪《木蘭從軍》都基本有所延續,這種裝扮也大多存在于民間常見的年畫創作中。

由于郭士奇的漫畫創作工具簡陋,大多是用一個木筷綁上蘸水筆尖,因此在畫面表達上大多以線條為主,而木蘭的戎裝和眾將士的盔甲是一種細密的“Y”字形編制的鎖甲,相比傳統繪畫和電影中的戎裝,這樣的表達在繪畫過程中并不討巧,可謂是故意為之。

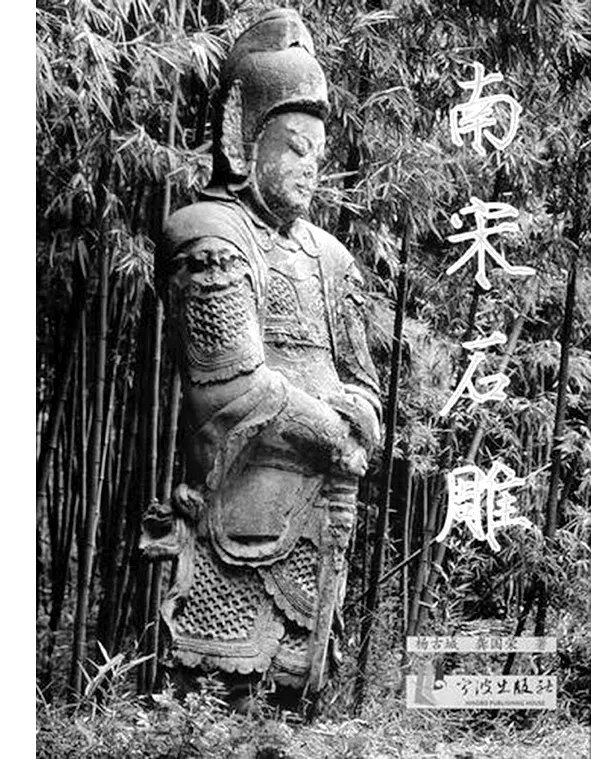

而回顧中國美術史,這種被稱為“山文甲”或“鎖子文”的甲衣紋飾的確真實存在。在唐、宋至明代的雕塑、繪畫中的武將、金剛、天王都能見到這種紋飾,尤其南京一帶宋代武將雕塑中常見(圖14)。由于承襲隋唐武將雕塑特點,身著“文山甲”的武將都孔武有力,明代商喜在《關羽擒將圖》中也將這種鎖甲用于關羽,傳遞出無盡的威嚴和武力。郭士奇不厭其煩地描繪這種繁縟重復的紋飾,不僅是他對畫面形式感的玩味,也體現出其對中國古代尚武精神的想象。

圖14 楊古城、龔國榮著:《南宋石雕》,寧波出版社,2006.

六、郭士奇對“木蘭從軍”的歷史性解讀

和歷史上任何一次改編相同,在共同的故事脈絡之外都體現出改編者的歷史性感悟,郭士奇的《木蘭從軍》也加入其對這個故事的理解。2000年,87歲的郭士奇回顧《木蘭從軍》的創作時寫到:“木蘭從軍圖是根據南北朝時民歌木蘭詩戲作,當時由于連年戰爭,老百姓苦不堪言,為了服兵役,沒有男孩子的家也要把女孩子捉去充數。”

自抗戰起,按1939年國民政府頒布新兵役法實行的征兵制“三丁抽一、五丁抽二、獨子免征”,18至45周歲之間男子皆有服兵役的義務,伴隨征兵活動的“抓壯丁”時有發生,為避免兵役之苦郭士奇也曾經歷過東躲西藏,而抓婦女或用以冒領軍餉、或用以充數的事情也常有聽聞。隨著戰事上的潰退,國統區民眾生活愈加困苦,在這樣的歷史背景下,郭士奇的有感而發引發了他對木蘭從軍的時代性解讀。