小學英語高年段趣味翻譯教學分析

陳靜敏,李 真

(1.河北師范大學附屬小學,河北 石家莊 050011;2.石家莊市中華大街小學,河北 石家莊 050000)

在翻譯教學研究中,霍姆斯(J.Holmes)認為應用翻譯學與理論翻譯學、描述翻譯學這三個領域之間的關系是辯證互動、互相提供材料支持的。此后,圖瑞(G.Toury)指出,翻譯學的應用分支(譯者培訓、翻譯工具、翻譯批評)不僅受影響于翻譯理論主體(理論翻譯學和描述翻譯學),還受影響于從理論主體到應用分支過渡的轉化規則,這些轉化規則往往與其他的學科相關,比如學習者還要受到教學理論的調整。而柯琳娜(S.Colina)則更進一步認為,翻譯教育問題應該貫穿翻譯研究的三大領域:理論翻譯學要對翻譯能力及其獲得進行研究,描述翻譯學更要研究學生的“黑匣子”。一方面,翻譯研究理論分支的信息可以成功地傳遞到應用分支,另一方面,翻譯教學的成果可以反饋給理論翻譯學,并驗證描述研究的信度。雖然國內翻譯教學一直以應用型研究為主,很多專家和學者都撰文探討翻譯教學,尤其是在最近十余年中,國內對翻譯教學的研究在數量、內容和研究方法等方面都發生了顯著的變化。

總體來說,以上研究主要側重于普通翻譯教學的研究,但是對具體教學技巧和技能的研究,尤其是小學階段的研究明顯欠缺。本文以“技巧高于技能,技能先于技巧。技能是翻譯能力的基本要求,是首先要具備的;技巧是中級及高級階段的要求,是技能發展的成熟階段”為立足點,對小學高年段英語學習者翻譯基本技能和翻譯專業技巧兩個方面進行調查,并通過課堂趣味翻譯活動的探討力圖發現小學階段英語教學的制約因素,并為該領域的課堂教學提出建設性意見。

一、研究設計

(一)研究目的

本研究通過諺語、熱點時政、網絡流行詞等與課本內容相關聯的內容開展課堂趣味翻譯活動,對小學高年段英語學習者翻譯技能和技巧兩個方面進行調查,力圖發現小學生在英語學習過程中的優勢和不足,并為進一步提出促進英語教學的構想提供實際依據。

1.研究對象。為了方便研究,筆者選擇了小學五年級3 個班的學生作為研究對象。根據課程設置和教學實際,3 個班的學生均不同程度參與到英語學科趣味翻譯活動中。

2.研究工具。本研究主要以問卷調查和面對面交流作為研究工具。

首先,筆者根據該小學英語課程及相關信息深入了解了課程描述、課程標準、教材內容和教學進度等信息。在此基礎上,對劉宓慶翻譯實務教學中的基礎技能弱點(Deficiencies of Basic Skills,簡稱DBS)和專業技巧弱點(Deficiencies of Professional Skills,簡稱DPS)的評估量表稍作改動,以增強調查對象的可讀性和理解性,從每個班選擇了6 名、共計18 名不同程度的學習者進行了問卷調查,以求進一步全面了解小學生的英語學習現狀,并為英語教學提出合理化建議。

3.研究信息的采集與分析。本研究采用定量研究的方法來探討小學英語趣味翻譯教學,共發放調查問卷18 份,回收16 份,回收率88.9%。信息的采集與分析主要包括以下兩個方面:1) 基本技能弱點,包括:理解方面,即由于對SLT 詞義(包括含蓄義)理解錯誤導致的差錯1a;由于對SLT 語法(主要是句法)分析錯誤導致的差錯1b;由于對SLT 詞、句聯立關系(句段組成)分析(包括情態、意向分析)錯誤導致的差錯1c;表達方面,即;整體TLT 可讀性2a;SLT文體特征(包括文體類別特征和專業特征)在TLT 中的表現2b;SLT 中審美修辭手段(如隱喻、意向、意境等等)在TLT 中的表現2c;行文邏輯性(組織程度、條理化以及是否有非邏輯詞語、文句)表現2d。功能方面,即譯者對目的與文化適應的把握3a;對于預期目的(包括教師設定的作業目標)的完成情況3b;2)專業技巧弱點,包括:理解方面,即完全擺脫了一般句子上的理解錯誤1’a;準確把握了SLT 整體深層意念(包括意向)1’b;能獨立研究從而探明并理解了SLT 中的難點1’c。表達方面,即漢譯英TLT 完全擺脫了語法錯誤(包括所謂偶然錯誤),英譯漢TLT 完全擺脫了詞句的誤用誤構2’a;整體TLT 可讀性是否已達到欣暢自然(easy &natural 或者natural &fluent) 的水平2’b;整體的審美表現能力及審美表現效果(包括對SLT 審美設計的感應及TLT 的處理手段)2’c;無語言邏輯錯誤2’d。功能方面:對SLT 持科學的分析態度,而且在處理上符合目的與文化發展之所適所需3’a;能操控自己的TLT 行文以適應預期的任務和目的3’b。

二、結果與討論

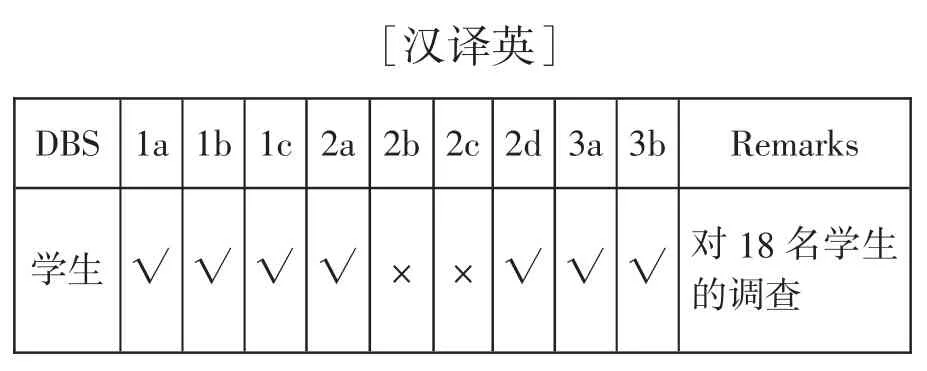

通過問卷調查的相關分析,筆者對本研究所要探討的小學生在趣味翻譯活動課堂參與過程中的優勢和不足等問題有了比較清晰的認識。表1 揭示了基本技能弱點,即DBS 在其學習實踐中的具體表現。

基本技能弱點調查結果:

表1

盡管受調查的18 位學生都是小學高年段的英語學習者,具備本文中所述多數理解方面、表達方面的技能,符合翻譯能力的基本要求,但從以上表格可以看出,學生在表達方面的能力欠缺,具體有以下兩方面的表現:1)漢譯英以學生對于SLT 文體特征在TLT 中的表現欠缺以及SLT 中審美修辭手段(如隱喻、意向、意境等等)在TLT 中的表現欠缺為主。2) 而英譯漢則以學生對于整體TLT 的可讀性為主。

調查問卷回收以后,筆者針對該狀況與存在欠缺的學生進行了相關原因的電子信件采訪以及面對面的交流,發現導致這種狀況產生的主要原因在以下兩個方面:1)漢譯英過程中,學生比較明確SLT,即漢語原文的文體類別特征和專業特征,但是對于TLT,即英文譯本如何將這類特征在表意、審美和邏輯性方面表達得更為完整缺乏必要的指導和操控能力。2)英譯漢過程中,主要對專業性較強的SLT,即英文原文,缺乏相關的知識背景和認知。

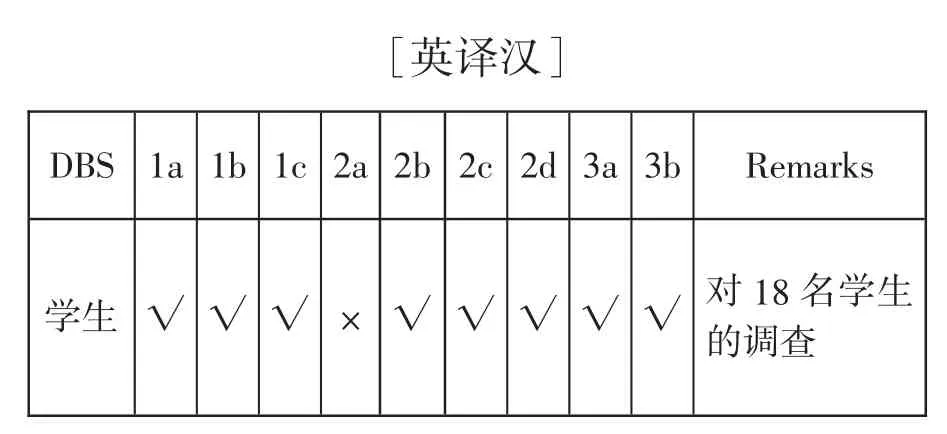

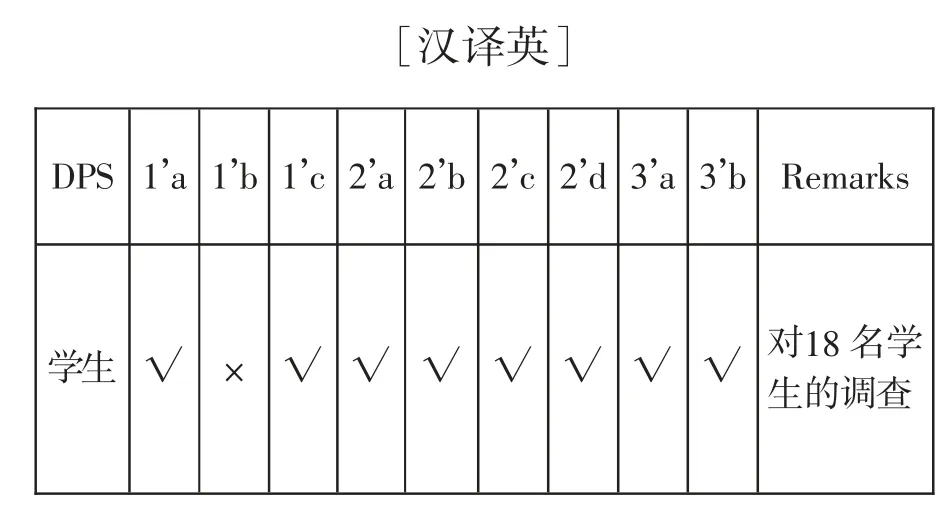

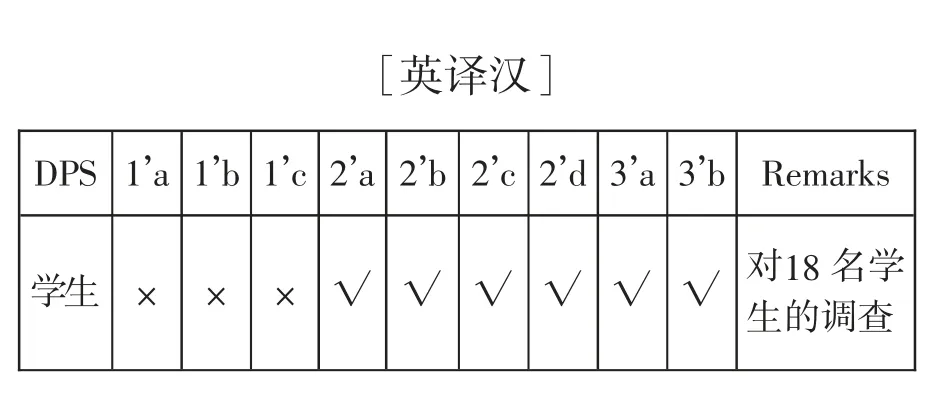

筆者又在表2 中總結了專業技巧弱點,即DPS 在小學生學習實踐中的具體表現。

專業技巧弱點調查結果:

表2

在專業技巧方面,學生同樣具備文中所述多數理解方面、表達方面以及功能方面的技能,但是,綜合表2 可以看出,學生在理解方面存在能力欠缺,主要表現為以下兩個方面:1)漢譯英過程中,學生尚不能準確把握SLT 整體深層意向。2)英譯漢過程中,學生并沒有完全擺脫句子上的理解錯誤,欠缺準確把握SLT 整體深層意向的能力以及無法探明并理解SLT 中的難點。通過后續的面對面交流,筆者了解到導致此類狀況產生的原因主要是學生對于語言基本知識的忽略,比如分析句子成分出現偏差,了解文本重點存在欠缺,分析作者意圖導致失誤等。

三、從探討中得出的優劣評價及啟示

(一)成功之處

通過此次針對小學高年段英語學習者的問卷調查,筆者總結了學習者以下幾點成功之處:

1.學生在功能方面能夠根據翻譯語言的文化特征,分辨出原文文本的缺陷,能在譯文中作出妥善調整;并且能操控譯文,在此基礎上發揮譯文的預期功能。

2.學生很清楚自己的缺點所在,在趣味翻譯活動中會根據難度適當且具有思辨性的問題互相探討、交流,這不僅有助于學生加深對文本的理解,提高學生的科學分析態度,使學生適應文化,而且有助于增強學生的分析能力、理解能力、邏輯思維能力與獨立思考能力。

(二)不足之處與改進意見

當然,此過程中也發現了一些不足并提出了改進意見,幫助教師在今后的教學工作中不斷地反思和進取。

1.學生在表達方面無法做到完全忠實反映原文文本特征,在隱喻和非隱喻等修辭手段的運用上存在欠缺。針對這一點,教師可以鼓勵學生增強多學科知識的涉獵,并引入文體特征以及修辭翻譯的審美教學,引導學生做到“一方面研究原語,解讀原文文本……另一方面研究譯語,集中于如何妥貼地處理、調整和安排自己的行文。”在此基礎上,取得原文和譯文的最佳平衡,使譯語和原語處于靈活對應。

2.學生在理解方面忽略了基本語言知識,比如句型、句式、語態、體態等的學習,無法將原文重點和作者意圖準確定位,從而導致學生不能準確傳意達情,影響行文的流暢性。針對這一點,教師可以加強學生平時語言點的趣味翻譯訓練,在提高技巧的同時做到不偏廢技能的訓練。此外,引導學生以“譯文文本取向,targettext oriented”為原則,把握原文作者寫作的文化知識背景,密切審視文化差異性,并給予學生個別輔導,加強師生間的認識溝通,促使教師向學生直接提出恰如其分的啟發。

Van Lier 將“第二語言課堂”定義為“在某一特定時段里,兩個或多個人(通常其中一個承擔教師角色)為了學習語言而聚集在一起”。這種定義也體現出趣味翻譯活動教學的設計初衷,即提高學習者的英語翻譯技能和技巧。同時,課堂作為教學的場所和媒介,為學生和教師的學習與教學創造了一個人為的語言環境。因此,在這種情形中難免會出現一些異于自然環境的語言學習狀況。在此基礎上,必要的翻譯技能和技巧調查在發現學生學習的不足、促進趣味翻譯教學方面就發揮出了重要的作用。

在問卷調查和與學生面對面交流的基礎上,筆者對小學高年段階段英語學習者進行了調查,并總結了其優勢,指出了其存在的不足,但是由于學生的性格特點各有不同,其潛力可能在課堂活動或問卷中未被發現,因此,此研究中難免有些疏漏之處。雖然很難全方位地對學生趣味翻譯活動的狀況進行評估,但是只要學生能在課堂中發揮優勢,加之教師的有效引導,以彌補其不足,才能真正做到因材施教,提高小學英語課堂教學的有效性。