生命早期不同時期鐵缺乏對兒童運動發育的影響

楊 敏,周 平

(重慶市東南醫院,重慶 400000)

缺鐵和缺鐵性貧血是孕婦及嬰幼兒常見的營養缺乏性疾病。大量的動物實驗表明,鐵在大腦紋狀體(尾狀核或殼核)、依伏神經核的聚集,在時間和空間上與多巴胺及其受體的發育規律具有一致性[1]。兒童在發育的早期及發育的不同時期,其大腦不同區域多巴胺受體及轉運體的密度和功能均與腦組織鐵元素的水平及含量密切相關。研究表明,圍生期缺鐵鼠的多巴胺相關活動水平、感覺運動及探索行為均會受到明顯損傷,其前肢的抓握力、放置反射等與正常不缺鐵鼠相比發育更加落后;通過補鐵后,等到小鼠發育到成年期,其多巴胺受體及轉運體的功能逐漸恢復至正常水平,但仍存在感覺運動異常的情況[2]。與不存在鐵缺乏的兒童相比,缺鐵性貧血兒童的大動作發育、手眼協調發育等更加滯后。目前有少量的研究表明,圍生期缺鐵性貧血的產婦所產的新生兒,其手眼協調能力、運動能力的發育相對滯后,臍血血清鐵蛋白水平較低的兒童其行為發育至五歲時仍然較差[3]。但是,關于大腦運動區域依賴鐵的發育關鍵期及糾正缺鐵后或在養育環境的刺激下,其運動能力是否受損,還尚未可知[4]。故本試驗將近年來我院收治的100 例兒童作為研究對象,探討生命早期不同時期鐵缺乏對兒童運動發育的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選 擇2018 年7 月 至2020 年7 月 期 間 在 我院進行治療的100 例兒童作為研究對象。其年齡為9 個月~5 歲,平均年齡為(2.14±1.03)歲。其納入標準是:其母體為單胎足月妊娠;胎齡為37 ~41 周,出生體重為2500 ~4000 g ;出生后5 min 的新生兒Apgar 評分≥7 分;其家屬自愿參與本研究。其排除標準是:其母體通過人工授精的方式懷孕;其母體合并有慢性心肺疾病或肝腎疾病;其母體存在妊娠合并癥或感染;出生后出現高膽紅素血癥或患有遺傳代謝性疾病;存在鐵超載(血清鐵蛋白的水平超過370 μg/L)或炎癥反應(血清C 反應蛋白的水平超過5 mg/L)。按照其缺鐵的情況將其分為鐵充足組(n=36)、出生前缺鐵組(n=31)和出生后缺鐵組(n=33)。

1.2 鐵缺乏及鐵充足的判定標準

兒童出生前鐵缺乏的判定標準是:新生兒臍血血清鐵蛋白的水平<60μg/L 或血紅蛋白鋅原卟啉的水平>118 μmol/mol。兒童出生后鐵缺乏的判定標準是:紅細胞平均體積<74 fl,紅細胞容積分布寬度>0.145,血清鐵蛋白的水平<12 μg/L,血紅蛋白鋅原卟啉的水平>69 μmol/mol,血紅蛋白的水平<110 g/L。兒童鐵充足的判定標準是:新生兒臍血血清蛋白的水平>60 μg/L,血紅蛋白鋅原卟啉的水平<118 μmol/mol,血紅蛋白的水平在150~175 g/L 之間。

1.3 方法

分別采集三組兒童的血液標本,測定其鐵營養相關指標及炎癥相關指標,鐵營養相關指標包括血紅蛋白、紅細胞平均體積、紅細胞容積分布寬度、血紅蛋白鋅原卟啉、血清鐵蛋白,炎癥相關指標為血清C 反應蛋白。采用全血自動細胞計數儀對三組兒童的血常規指標進行測定,采用熒光分析法測定血紅蛋白鋅原卟啉的水平,采用電化學發光免疫分析法測定血清鐵蛋白的水平,采用酶聯免疫吸附法測定血清C 反應蛋白的水平。

1.4 觀察指標

比較三組兒童的一般信息(包括出生胎齡、出生體重、性別、家庭年均收入)及鐵營養相關指標(包括紅細胞平均體積、紅細胞容積分布寬度、血清鐵蛋白、血紅蛋白鋅原卟啉)的水平。分析并總結生命早期不同時期鐵缺乏對兒童運動發育的影響。兒童的運動發育情況采用Peabody 運動發育量表進行評估。

1.5 統計學方法

用SPSS 20.0 軟件處理本研究中的數據,符合正態分布的計量資料用±s表示,用方差分析,非正態分布的計量資料用中位數表示,用非參數檢驗;計數資料用% 表示,用χ2 檢驗;采用多層線性模型分析早期不同時期鐵缺乏對兒童運動發育的影響,P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 三組兒童一般信息及鐵營養相關指標水平的比較

三組兒童的出生胎齡、出生體重、性別及家庭年均收入相比,差異無統計學意義(P>0.05)。與鐵充足組兒童及出生后缺鐵組兒童相比,出生前缺鐵組兒童的紅細胞平均體積和血清鐵蛋白的水平均更低,血紅蛋白鋅原卟啉的水平更高,差異有統計學意義(P<0.05)。出生前缺鐵組兒童與出生后缺鐵組兒童的紅細胞容積分布寬度均大于鐵充足組兒童,差異有統計學意義(P<0.05)。出生前缺鐵組兒童與出生后缺鐵組兒童的紅細胞容積分布寬度相比,差異無統計學意義(P>0.05)。與鐵充足組兒童相比,出生后缺鐵組兒童的紅細胞平均體積和血清鐵蛋白的水平均更低,血紅蛋白鋅原卟啉的水平更低,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 三組兒童一般信息及鐵營養相關指標水平的比較

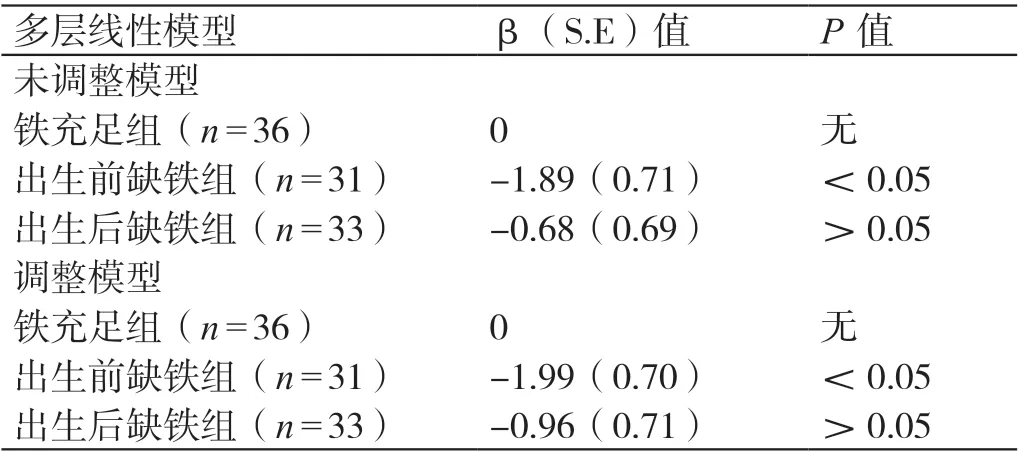

2.2 多層線性模型分析生命早期不同時期鐵缺乏對兒童運動發育的影響

經多層線性模型分析顯示,出生前缺鐵組兒童的運動能力低于鐵充足組兒童,差異有統計學意義(P<0.05);出生后缺鐵組兒童的運動能力與鐵充足組兒童相比,差異無統計學意義(P>0.05)。詳見表2。

表2 多層線性模型分析生命早期不同時期鐵缺乏對兒童運動發育的影響

3 討論

兒童的運動能力是中樞神經系統中各個結構共同參與形成環路,并在后天環境的刺激下逐步完善而來的。通過大鼠實驗發現,生命早期鐵缺乏的大鼠其腦部結構、神經遞質功能及神經代謝功能均會發生改變[5]。母體孕期缺鐵,會對大鼠大腦膠質細胞的增殖及分化產生直接影響,導致髓鞘的生成量降低,髓鞘化過程明顯延遲,軸突神經纖維的發育明顯受損[6-7]。對母孕期鐵缺乏大鼠的腦組織進行體外培養,研究其成年子代的神經結構,發現大鼠的海馬體、大腦皮層區域的樹突長度明顯減小,分支減少,結構也十分混亂,突觸的密度和效能明顯降低,神經結構發生改變,提示生命早期鐵缺乏可導致大鼠運動神經沖動的傳導功能受損[8]。董萍[9]研究發現,基底核屬于錐體外系運動環路中的重要結構,運動環路中的多巴胺能神經元是十分重要的神經元,多巴胺是其主要的神經遞質,多巴胺的代謝被破壞,會影響運動環路的信號傳遞。

本研究的結果顯示,與鐵充足組兒童及出生后缺鐵組兒童相比,出生前缺鐵組兒童的紅細胞平均體積和血清鐵蛋白的水平均更低,血紅蛋白鋅原卟啉的水平更高,差異有統計學意義(P<0.05)。經多層線性模型分析顯示,出生前缺鐵組兒童的運動能力低于鐵充足組兒童,差異有統計學意義(P<0.05);出生后缺鐵組兒童的運動能力與鐵充足組兒童相比,差異無統計學意義(P>0.05)。可見,與出生后鐵缺乏相比,出生前鐵缺乏對兒童運動發育的影響更大。